第四周 轻松学习的技巧

- 思维导图

- 4.1 心理学里的学习是个神马意思?

- 4.2 经典条件作用:狗为啥听见铃声流口水,我又为啥对偶像的代言爱屋及乌?

- 4.3 操作性条件作用:喵星人探索出笼觅食能教会我什么?

- 4.4 强化与惩罚:孩子哭闹可以怎么办?

- 4.5 育儿小课堂:熊孩子们需要合适的惩罚

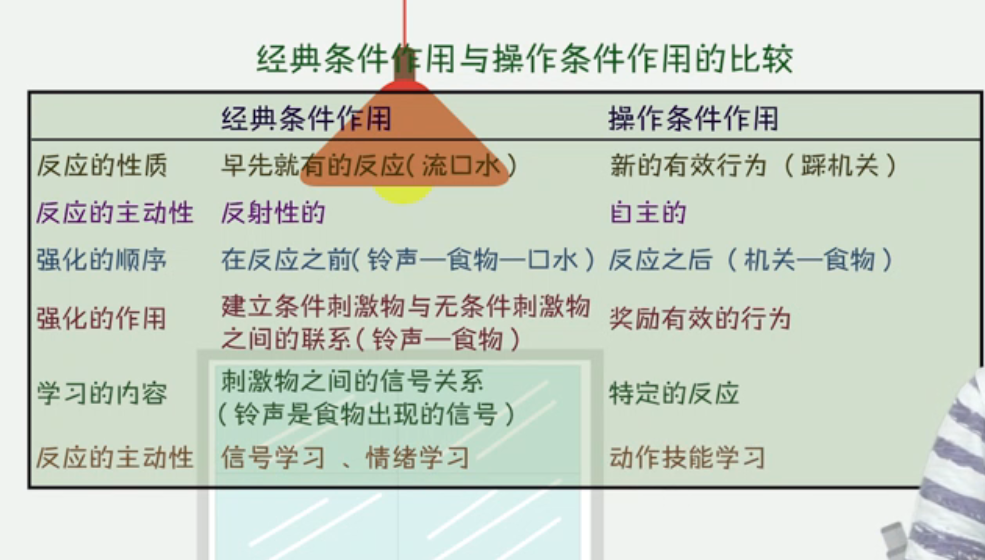

- 4.6 经典条件作用和操作条件作用的关系

- 4.7 观察学习:媒体、网络、儿童与暴力

- 心理杂货铺4-1 想要问问你敢不敢

- 心理杂货铺4-2 并不是“都挺好”

- 心理杂货铺4-3 “彩虹屁父母”的好处,你根本想象不到

- 心理杂货铺4-4 看着好好的一个人,怎么就得抑郁症了?

- 第四周小测验

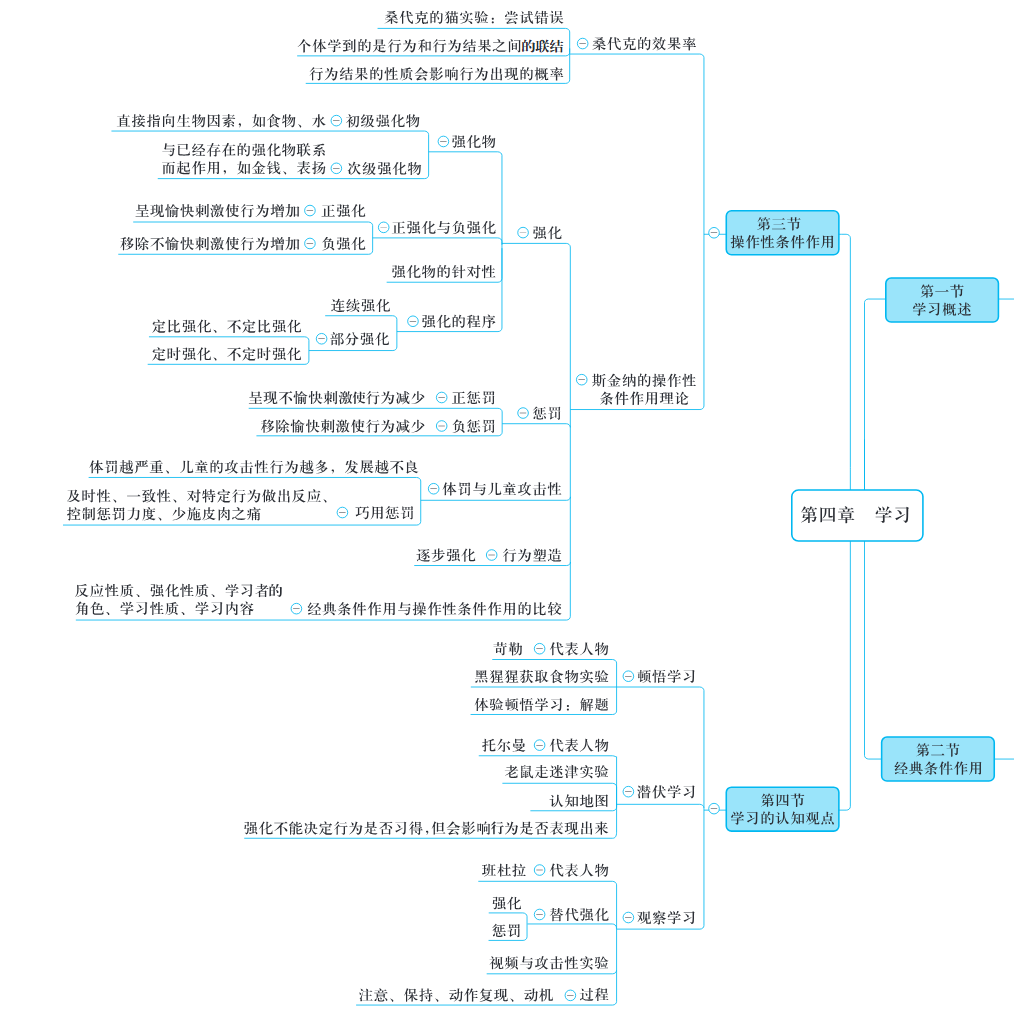

思维导图

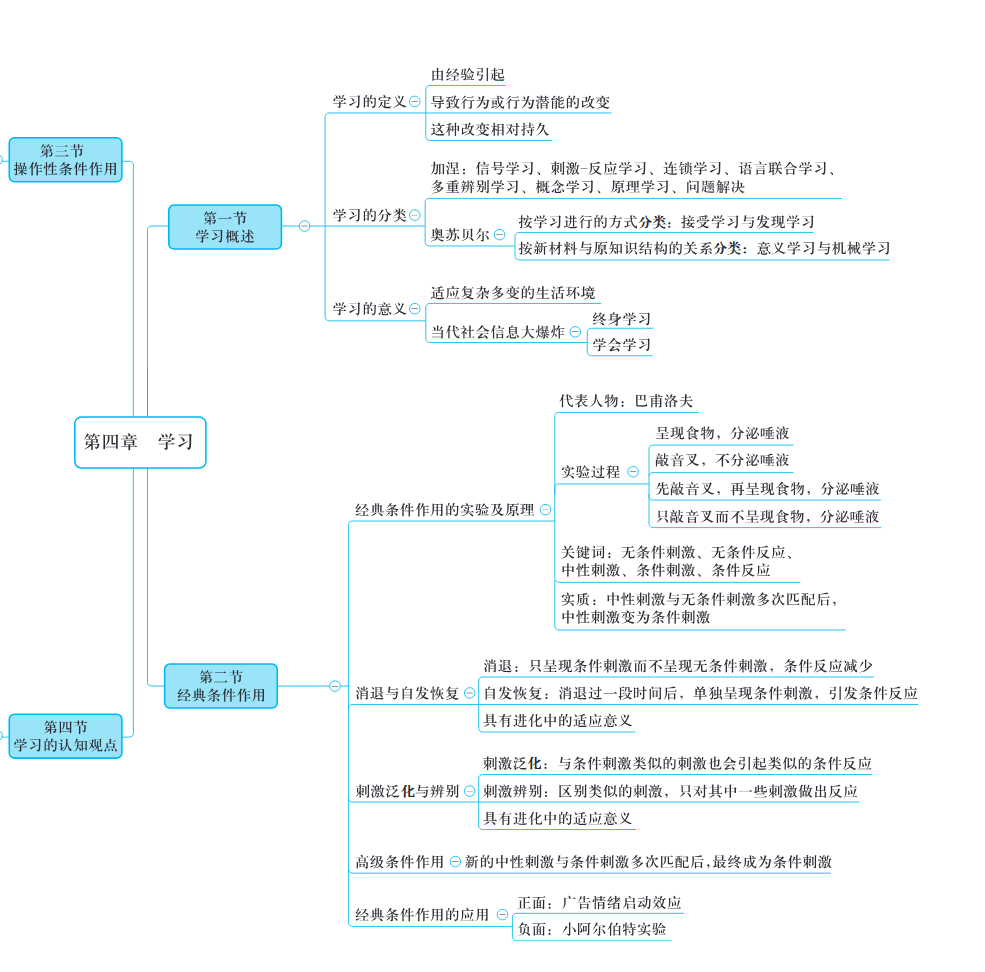

4.1 心理学里的学习是个神马意思?

心理学中的学习:由经验所引起的行为或行为潜能相对持久的改变

这个定义包括学习的三大特征:1.学习是由经验引起的,也就是后天形成的,这和先天形成的本能不同。2.学习会导致行为或行为潜能改变。3.学习是一种相对持久的改变。

判断下面例子是否是学习?

1.吃了酸葡萄会流泪?不是

2.望梅止渴?是

3.蜘蛛织网?不是

4.儿童模仿电影中人物的行为?是

人和动物都有两类行为,一类是本能行为,一类是习得行为。一般来说,越高等的动物其学习能力越强,习得行为越复杂,对生存的作用也越大。这有利于其适应复杂多变的生活环境。在种系的发展中,有机体必须不断地调节自己的行为,才能够适应不断变化的环境,以求得与环境的平衡,在自然选择中存活下来。

终身学习

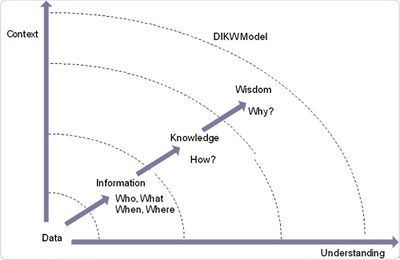

学会学习:掌握有效的吸收知识的方法,以比较低的时间成本去获得获取必要的知识,并且学会判断信息的真伪。学会去整合知识,如果一个人对可得到的信息不加以选择的吸收,他就会迷失在茫茫的信息海洋中,并为吸收信息花费大量的时间。

附录DIKW体系:

4.2 经典条件作用:狗为啥听见铃声流口水,我又为啥对偶像的代言爱屋及乌?

发现者:巴甫洛夫

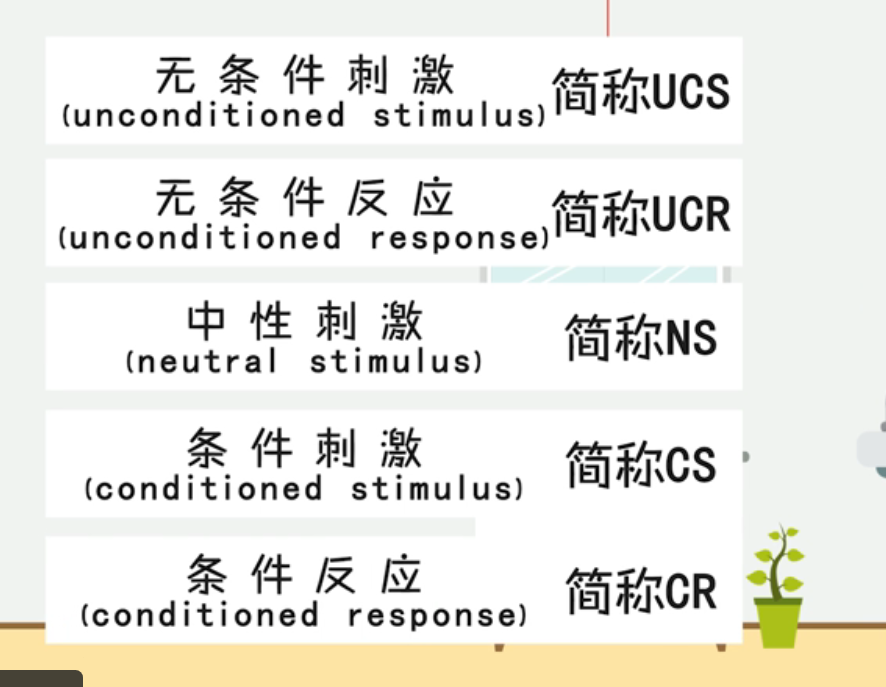

无条件刺激:任何能够自然引起有机体反射活动的刺激。比如食物能让狗流唾液,食物对狗就是无条件刺激。

无条件反应:由无条件刺激引起的反应。

中性刺激:原本不能引起无条件反应的刺激。比如音叉发出的声音对于狗分泌唾液而言就是一种中性刺激。

条件刺激:原本是一种中性刺激但经过学习以后可以单独引起原本只有无条件刺激才能引起的行为,比如音叉出现在食物之前,后来只要出现音叉,狗就分泌唾液。

条件反应:由条件刺激引起的反应。

实例:

1.负面情绪可以通过经典条件作用的过程习得

2.通过经典条件作用的过程习得喜爱等正面情绪的做法在广告业中广泛使用。

情绪启动范式:个体先加工一些具有情绪意义的刺激,比如看到正面词汇,其后续的加工也会有相应的情绪色彩。情绪色彩能够迁移。

4.3 操作性条件作用:喵星人探索出笼觅食能教会我什么?

操作性条件作用:有机体有意做出某种行为易引起某种想要的结果。

经典条件作用解释不了这种行为。经典条件作用是先有刺激,有机体再对刺激作出反应,而且这种反应在很大程度上是不受个人意志控制的。

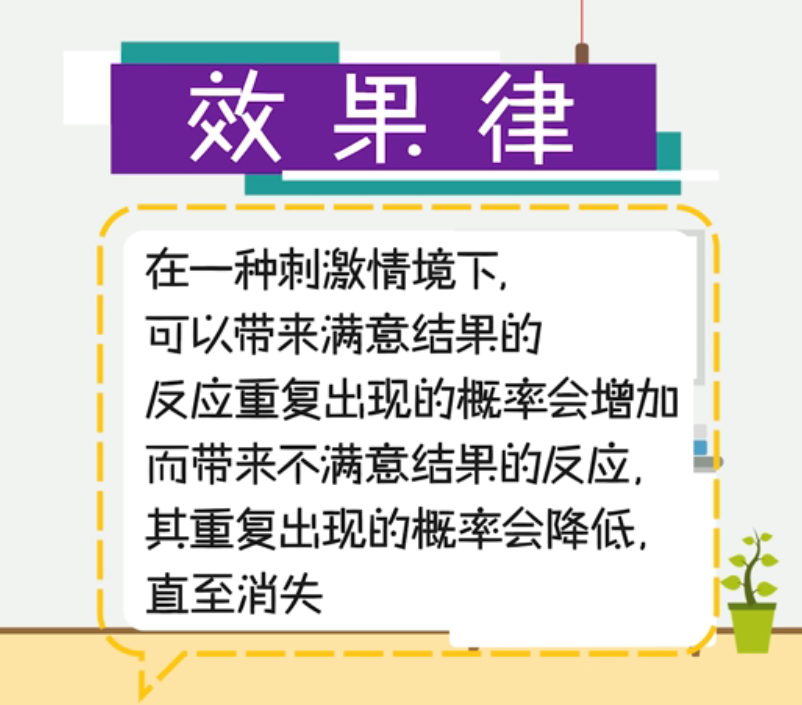

操作性条件作用起源于桑代克(Edward Thorndike)的效果律。

尝试错误也就是能带来满意结果的反应会从众多尝试性反应中被保留下来。

经典条件作用凸显刺激与刺激结果之间的联结

操作性条件作用凸显行为与行为结果之间的联结

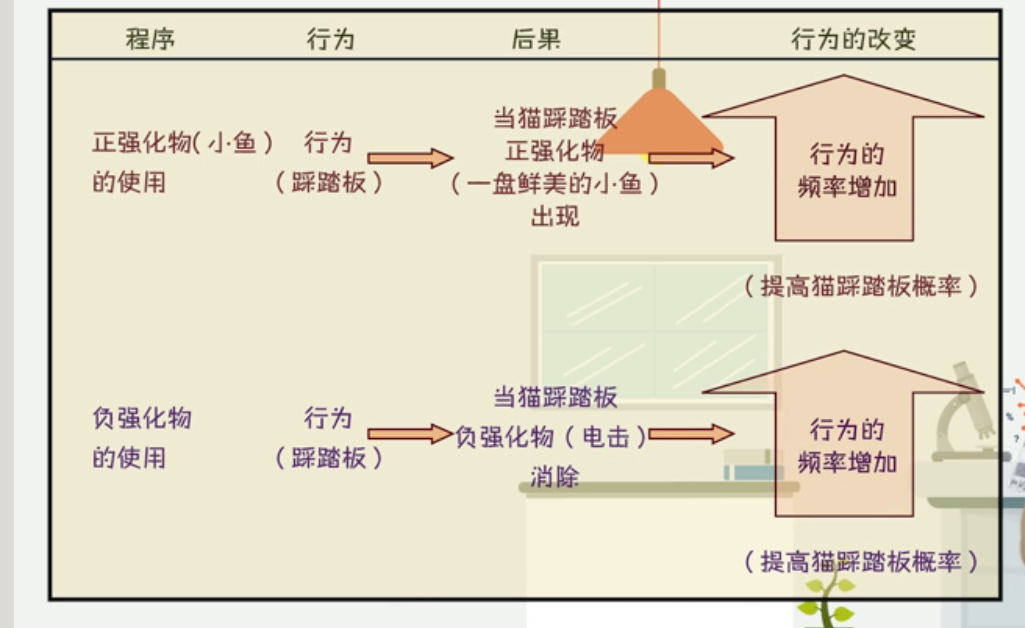

Burrhus Skinner认为学习是行为概率的改变,行为结果的性质会导致有机体表现出某种行为的概率发生变化。某一行为结果导致该行为发生概率增加的过程叫做强化,其中导致行为概率增加的行为结果被称为强化物。

4.4 强化与惩罚:孩子哭闹可以怎么办?

连续强化:对每次正确反应都加以强化的强化程序

部分强化(间隔强化):只对部分正确反应加以强化的强化程序

连续强化:虽然可以使有机体迅速学会一种行为,但从长远来说,它对阻止行为的消退效果不好。

部分强化对一种行为得以长期保持则有着更好的效果。

沉迷赌博或网络游戏都是先连续强化再部分强化的结果。

定比强化:在有机体做出一定数目的正确反应之后即获得一次强化的强化程序。

不定比强化:在有机体做出不定数目的正确反应之后即获得一次强化的强化程序。

比如计件发工资。

定时强化:在前次强化后,经过一段固定时间间隔,有机体的反应才能再次获得强化的强化程序

不定时强化:在前次强化后,经过一段不固定时间间隔,有机体的反应才能再次获得强化的强化程序

比如不定时听写英语单词。

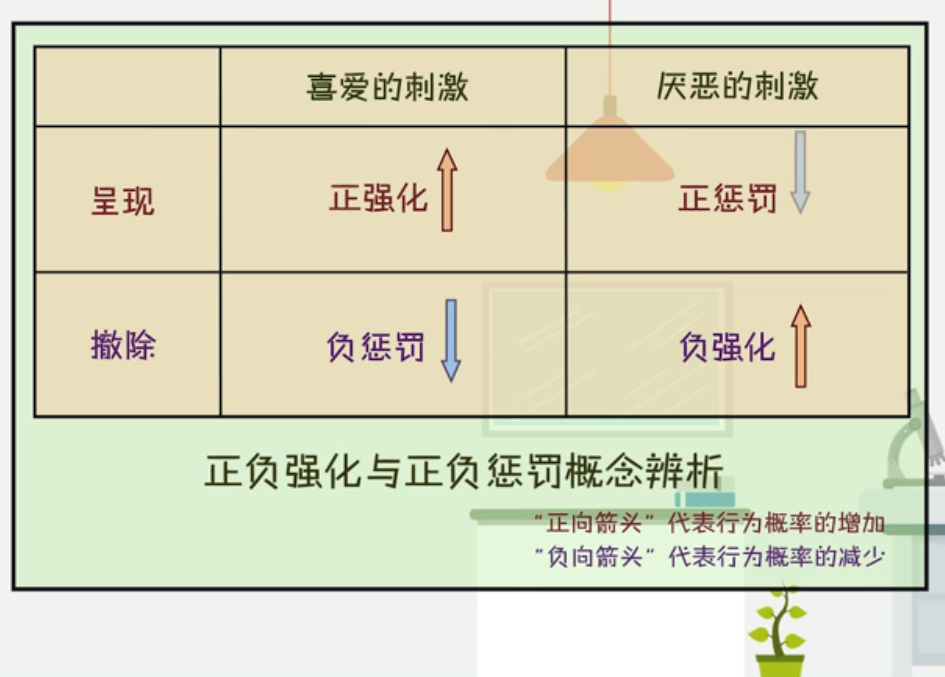

惩罚:行为的结果使得行为在将来出现概率降低,是一种降低某行为发生概率的程序。

惩罚也分为正惩罚、负惩罚。

9.某教师对喜欢打小报告的学生采取故意不理会的方式,这是一种负强化(错误)。

10.桑代克认为,学习的形成受学习行为结果的影响,即学习的效果律(正确)。

11.爸爸因为小明打了妹妹而取消给小明零花钱,这是对小明的正惩罚(错误)。

4.5 育儿小课堂:熊孩子们需要合适的惩罚

巧用惩罚:及时性、一致性、对特定行为作出反应、控制惩罚力度、惩罚过程中不应伴随其他强化的因素、少施皮肉之痛

及时性:不良行为出现后要立即执行惩罚,才能使惩罚具有针对性

一致性:对孩子受惩罚的标准要有较固定的标准,每当孩子出现某些行为时,就必须受到惩罚;而当孩子没有出现这些行为时,就不应该受到惩罚。

对特定行为作出反应:对特定的不良行为作出反应,而不针对个人的特点。惩罚是为了改变可以改变的行为,无法改变无法改变的个人的特点。

控制惩罚力度:力度要适中,重度惩罚容易滋生反抗

惩罚过程中不应伴随其他强化的因素,比如孩子不愿吃饭而要吃零食,这时不能有人去给他买冰淇淋,否则会强化这种行为。

少施皮肉之痛:可以罚孩子做一些不太愿意做的事情比如和家长一起做家务

育儿:强化正确行为、惩罚错误行为、对无关反应既不强化也不惩罚、注意程度。

4.6 经典条件作用和操作条件作用的关系

4.7 观察学习:媒体、网络、儿童与暴力

经典条件作用和操作条件作用都认为是有机体行为受环境影响而被动改变的过程,都认为学习是在刺激和反应之间建立联结的关系。

经典条件作用和操作条件作用都只能解释人和动物的一些低级行为,忽略了人及一些高级动物的认知能力在学习中的重要作用。作为一个主动的信息加工者,不断获取、组织和加工信息,并用这些信息引导自己的行为。

班杜拉(Albert Bandura)观察学习:通过观察他人的行为而非通过直接经验产生的学习。

观察学习也被称为模仿学习、榜样学习。这里的榜样不一定是好的榜样,而是指作出某种反应并被个体所观察的有机体。

榜样作出这种行为,受到奖励,使观察者更愿意作出这种行为。这种行为强化方式被称为替代强化。替代强化包含了操作条件作用中强化、惩罚两种方式。

本章内容可以分为行为主义学习观和认知学习观。

| 行为主义学习观 | 认知学习观 |

|---|---|

| 学习是有机体的行为在环境直接影响下发生被动改变的过程 | 学习是有机体主动接受环境信息并用这些信息引导行为 |

| 学习的本质是引起了有机体行为方式的外显变化,有机体学到的是在刺激和反应之间建立联结,这种联结最终会变为习惯。习惯:有机体自动地对一种刺激作出一种反应,这个过程不需要任何认知成分参与 | 学习的本质是引起了有机体心理上的内部变化,有机体学到的是在心理上建构有关环境信息的新的表征方式,行为改变只是信息表征方式改变的一种外在表现。同时潜在学习的存在还说明信息表征的改变并不一定会引起行为的外显改变 |

行为主义学习观和认知学习观的本质差异在于学习是否有“心”参与。“心”在这里指人和一些高级动物的认知能力,对人来说,还包括主动的意识成分。

行为主义学习观对简单学习行为有着强大的解释能力。

心理杂货铺4-1 想要问问你敢不敢

你如何为爱痴狂——强化的角度

作者:刘思诗 公众号:拉文克劳de公共休息室

1940年,第二次世界大战还未波及欧洲和亚洲。一位坐火车参加芝加哥会议的36岁的专家,明尼苏达大学的伯尔赫斯·弗雷德里克·斯金纳担心战争为美国带来的威胁。他注意到一群飞翔而过的鸟,脑海里闪过一个念头:一只鸟能向敌军的飞机里投掷导弹吗?回到他在明尼阿波利斯的实验室,他找来几只鸽子实验他的想法。他觉得他可以训练鸽子连上导航装置,把纸靶叼到几英尺远。这些鸽子被训练着带着航拍图片瞄准靶子上的十字准线。该项目的结局在意料之中,国家不得不将经费花在更重要的国防项目上,而不是在紧要关头给一个心理学家玩玩鸽子。

虽然鸽子计划搁浅了,但是斯金纳的操作性条件反射对心理学的贡献是开天辟地的,他一生都致力于将自己的理论推广到商业、军事、政治方方面面,开工厂卖婴儿床、训练鸽子丢导弹、著书《瓦尔登第二》虚构一个由行为主义统治的世界,真是无所不用其极。

今天我想用操作性条件反射理论来理解为何有的人会为爱痴狂,投身其中忘乎所以。人们常说爱情是盲目的,甚至是迷失自我的,那么爱情具有什么样的特质让人着迷呢?

斯金纳蜀黍不仅长得帅、会赚钱、手工还是一等一的好,他自制了著名的“斯金纳箱”进行自己的实验。将一个饥饿的小白鼠放入一个由杠杆的箱子里,一开始小鼠只是焦虑的四处转悠,当它偶然按到杠杆的时候,会有食物落入箱子里。如此数次之后,小鼠习得了压杠杆的反应,因为每次按压杠杆都会有食物进入,食物作为一个强化物存在,使得该行为被建立起来。他称之为“操作性条件作用”。不同于巴普洛夫的经典条件反应里强化物和强化行为同时出现,操作性条件反应的强化物在行为之后出现。

斯金纳发现,不仅通过强化可以建立行为,通过撤除强化物,强化行为也会逐渐消失。当按压数次杠杆后,食物不再按照预料的方式出现,小鼠逐渐放弃了按压杠杆的行为。那是因为,这种强化的方式是“连续式强化”,即当个体出现一次行为强化物立即出现,例如孩子打扫房间后家长马上对他进行表演,长此以往孩子建立了良好习惯,但是倘若不再给予强化,这种行为会逐渐消退,因此连续式强化是最不牢固的强化方式。

这么说来,行为的建立可能暗藏更深奥的秘密。于是他进一步探索行为建立的规律,斯金纳通过控制两个变量,强化间隔时间和强化间隔比率,设计了如下四个实验。

- 定时强化:间隔固定的时间按下按钮才会出现食物,譬如每五分钟或者十分钟强化一次。小鼠刚开始会不停按压杠杆,但只在五分钟时才会获得食物,渐渐的小鼠不仅放弃了连续按压杠杆,学会了“偷懒”,只在时间靠近的时候才按压杠杆。这样的强化可见于按照固定时间发放工资的工作,譬如月薪,时薪。

- 不定时强化:每次强化的时间间隔不等,譬如第一次间隔一分钟,第二次间隔六分钟,第三次间隔五分钟。小鼠再也没法偷懒了,只能一直按下去,因为谁也不知道食物什么时候到来。

- 定比强化:强化物的出现不是根据时间排列,而是与反应次数呈一定比例,譬如小鼠必须按压20次杠杆才会得到食物。实验表明,无论是动物还是人,在定比率强化中的反应比在定时距强化中的反应要快。这种强化常见于工厂里按生产量计费的工作,完成固定的产品可获得一定量的工资。

- 不定比强化:不按套路出牌,强化的出现与反应次数的比例是变化的。例如,第一次小鼠按压二十次杠杆出现食物,第二次按压三十次杠杆出现食物,第三次按压十次出现食物……随着概率越来越低,小白鼠按按钮的学习行为没有变化,直至40-60次按按钮掉落一个食物,小白鼠仍然会不停按按钮,持续很久一段时间。这种强化有利于学习者的不断提升,同时又因为没有规律可循让人无所适从。

↑ 图为Sheldon在强化Penny的行为

这五种强化中,持续性稳定性最差的是连续性强化,而不定比强化建立起来的行为最稳固,持续性最强。这解释了为什么赌博让人上瘾,赌场里的老虎机如此单一的游戏让人欲罢不能,因为它给人提供变比率的强化。(实际上赌博或者游戏让人上瘾是结合了连续性强化和不定比强化,在一个新手,一个菜鸟刚进入赌场或者游戏时,刚开始的难度不高,个体会一直赢,一直有成就感,很开心,觉得自己超腻害,当个体上钩后,就会开始输钱,在游戏里难度就会增加,有些关卡就怎么也打不过;当个体一直输钱或者游戏关卡一直过不了快要灰心丧气颓下来的时候,赌场会适时得让个体赢一点钱,燃起他的斗志,游戏系统会问你要不要充一点钱,只要充一点就能换一身好装备哦~就这样,个体越陷越深。所以,大家千万不要沉迷赌博,千万不要沉迷游戏,里面套路深,不如家里蹲。)

回到爱情,恋爱中我们会尝到一些甜头,甜蜜的话语,温柔的爱抚,无微不至的照顾,但是往往这些“强化”是不稳定的,并不是每一次温柔相待都能换来柔情似水,如此可以看做成变比率的强化。甜蜜期的恋人眼里只有对方,似乎因为拥有了彼此,所有的问题都迎刃而解。而当梦幻的泡泡逐渐黯然失色,总有人先意识到爱情并不能解决生存的所有问题,更不能满足自我实现,于是一方开始从关系中撤回,投注在相遇彼此之前自己的工作生活之中,另一方就会像疯狂按压杠杆的小鼠一般,着了迷一般四处张望,试图拉回最初的美好。但那一方的撤回,又不是完全的,不规律的甜蜜还在喂养,于是沉沦的一方开始无所适从,迷失理智,为爱痴狂。

但不要忘记一点,如果投入笼子的不是食物,而是一块钻石,小鼠的行为永远不会建立起来。因为钻石对人意味着价值,对于饥饿的小鼠却是毫无意义。

心理杂货铺4-2 并不是“都挺好”

之前热播的电视剧《都挺好》,使得姚晨扮演的苏明玉成了大众讨论的焦点。

苏明玉的成长是备受父母和哥哥冷落、忽视的成长,也是深受原生家庭影响、并努力摆脱这种影响的历程。但比起吐槽、控诉苏明玉的父母、哥哥,我们希望更深入地讨论——那些受到原生家庭伤害的人,最终要如何修复自己。

从心理学的角度来分析的文章,看过不少,参照理论的分析,似乎没有那么直击人心,让人醍醐灌顶。在这里,我向大家推荐一个能把道理用简明精炼的话讲清楚,让你明白很多道理还能带着你过好人生的写作者,连岳老师,公众号即 连岳。

连岳在最近的公号文章《快从波卡斯特床上起来》里对原生家庭谈了自己的看法:

原生家庭,这个名词,对心理学有点兴趣的人,都知道。用它分析自己,是他们都能掌握的工具。

每个人都有一点心理疾病,没有绝对健康的人,这个判断是真的。学会分析自己的心理,也有利于知道自己什么是错的,什么是对的,避免身处错误而不自知。

从留言来看,几乎每一天都有人抱怨原生家庭对自己带来的伤害。他们的描述基本是对的:

自我否定得厉害的人,小时候受到过多的攻击与嘲讽,把否定自己内化了;

胆小懦弱的人,那是他的缺陷被过度夸张,是世界的恶被无限放大;

暴躁的人,他的父母一般暴躁;

极度贪婪的人,他没有被满足过;

待人苛刻者,曾被苛刻对待;

虚荣者、自夸癖,是无人教育他们必须缓慢建立信用;

无法信任他人,是最值得信任的人背叛了他们。

成年的毛病,总在童年里有影子。虽然不是一因一果,但知道它们存在因果关系,至少是认知上的进步,没什么不好的。可是停留在这一步,意思也不太,这就像你看医生,知道自己的病因,你却拒绝吃药,不想治病,只是满足于知道自己是个病人,随时抱怨自己的病情。

在希腊神话,你在旅途中,可以在波卡斯特之床上过夜,你的身体比床长,超过床边的部分将会被砍掉;你的身体比床短,将会被拉长到与床等齐。可以想见,除非你刚好与床一样长,否则,你得到一张床,睡眠却更糟糕了。

一个人,如果只会机械地、被动地使用某个心理学理论和名词,将自己塞进那个框里,凡事抱怨原生家庭,那等于躺在波卡斯特床上,被斩断、或被拉长,你得到的只是无穷无尽的痛苦,这又让觉得这床发现了你痛苦的根源,更想赖在上面不起来。

一人会使有原生家庭这个分析工具,说明:一、你年纪足够大了;二、你的认知能力足够强了。符合这两个条件的人,可视为能够对自己负责,成长的任务在你自己身上。知道生病了,接下来要做的就是治病,然后比原来更健康。这才是合乎逻辑的举动。

你觉得原生家庭、你的父母、你的家人,都在扯你的后腿,除了感觉到痛苦,还证明一件事,现在你走在最前面,你是一个引领者了。

你还爱他们,那就得引领他们往前走,你要有力量,有成就,让他们看到你的新路更好走,让他们模仿,让他们跟上,你已经知道他们的病因,你能够当好他们的治疗师。

如果他们确实不值得你的爱。那么,抱怨就更无意义了,最本能的情感联系都能斩断,你这大能力,足够提升自己。

一个理论,让你软弱,让你抱怨哭泣,要么是这理论错了,要么是你的行为错了。

对于那些抱怨原生家庭的人,我有两个建议:

一、恭喜你找到病因。

二、你已不是小孩,未来能长成什么样,从此责任在你自己。从波卡斯特床上起来,你才能拥有真实、健康的自己。

我完完全全同意连岳的观点,发现原生家庭和你目前的行为模式,以及困扰你的问题之间的联系,是一个开始,之后你可以选择有针对性地做出改变,努力降低原生家庭对你的负面影响(不是叫你原谅,不是说都过去了,不是说算了,而是你要知道,再耗下去,你还是在受伤害);第二点就是尽量不让这个模式继续影响到你的下一代;接着,如果你的能力够大,通过自己的改变影响你的原生家庭,进而改变他们。

你也可以选择抱怨,把你发现到的你的困境与原生家庭之间的联系带到原生家庭面前,把改变的要求丢给你的父母,告诉他们,看,我的一切不顺我的一切问题都是你们造成的,你们对不起我,你们要改变。这种思路只会让你陷入抱怨和问题的循环,痛苦一遍遍叠加。

当你开始把痛苦归因于原生家庭时,你的思考深度已经证明了你不是小孩了,你的未来就是你的未来,你的未来会变成什么样都在你手上,祝你真实,祝你真的会变得挺好的。

心理杂货铺4-3 “彩虹屁父母”的好处,你根本想象不到

而彩虹屁就好比催化剂,是一颗能让孩子变好的种子,是父母给孩子的爱,肯定,和关注。

没人喜欢总被批评,人们的内心都是渴望肯定和接纳的。对孩子来说更是如此。

再怎么优秀的孩子,如果父母对他一味地采取否定的态度,那么孩子就会变得越来越糟糕。表现再怎么差的孩子,若是父母多看孩子的优点,肯定的态度,那么孩子就会越来越优秀。

彩虹屁怎么吹?

你以为吹彩虹屁就是轻飘飘的几句话吗?不管孩子干了啥都跟放鞭炮般噼里啪啦一顿猛夸?你以为父母夸孩子就是“你好棒”“你好乖”、“你好懂事”、“你好勇敢”,这类没营养的客套话吗?

当然不是,彩虹屁也是有技巧和原则的。

1 巧用精神鼓励

比如孩子用积木搭了一座房子,得意地让你“参观”时, “哇!宝宝搭了好大的一座城堡啊,能告诉我每间房间都是给谁住的吗?”无疑是他这个时候最希望听到的赞赏,因为这是对他努力和结果的充分肯定。

如果你能耐心聆听孩子的心声,引导他跟你分享更多创作过程中的快乐,奖励的效果就会更充分!

除此之外,一个赏识的眼神、一个温暖的拥抱、一次热烈的鼓掌等,看似简单,都有可能让孩子铭记一辈子。因为它除了鼓励,还能带给孩子情感上的满足,让他感受到爸爸妈妈的爱。

“进步”、“成就感”、“优秀”、“成为更好的孩子”等等都是自我驱动力。

美国心理学家Edward Deci建议过:想要刺激孩子的“内在驱动力”,就是让孩子觉得“我能做到”。

2 多去描述具体的事实和感受

“你好棒”“你好乖”、“你好懂事”、“你好勇敢”这类套话最没营养了。

所以我们避免用带有笼统评价含义的词汇,只具体描述事实,描述我们的感受就可以。这对父母是一个挑战,因为比笼统说一句“真棒”“真好”要费心地多,需要父母去仔细观察,倾听,体会,然后再具体描述事实和感受。

例如:孩子经常玩完玩具后忘记收拾。当他在你的提醒下主动收拾好玩具,你就可以这样说:“哇,宝宝把玩具柜收拾地很整洁,玩具们都乖乖地呆在自己应该呆的地方,很整齐。”

或“我看见你自己穿好了衣服,衣服扣子也没有系错,自己的事情自己做,是个小大人啦!”

当父母用赞赏的语气描述出眼睛看到的事实后,其实是父母通过描述来肯定了孩子的努力,而不是笼统的夸奖,让孩子自己也能够认可自己的努力,带来继续努力的勇气和动力。

3 具体针对行为表扬

比如对孩子说“今天宝宝刷牙刷地很认真,没有马虎,牙齿一定会越来越健康的。要继续保持哦!”或者“谢谢宝宝今天帮爷爷拿报纸,爷爷很开心。”

这样有针对性的表扬会让孩子更容易理解,并且知道今后应该怎么做,怎么努力,方向感更强。

4 无条件的积极关注

那么孩子不管做什么都要夸吗?犯错了也不能批评?

当然不是了。

不是说你明明画得丑,却非要说你这是有想象力。否则等到孩子长大之后,发现自己并没有什么想象力,也不是小天才,发现自己就是个没有什么天赋的普通人,他的心理落差也会很大。

我们要做的是鼓励孩子的内在动机,有技巧地表扬,不去表扬天分或才智。对孩子积极投入的过程进行表扬,如他们的努力与策略,他们的专注、坚持与进步。其中最重要的一条就是,要赞美孩子的努力、策略和选择而非天赋。

孩子做错事情父母当然要指出,但是即便是批评孩子,也要让他明白,这是对事不对人——我现在不肯定你的某些行为,但我依旧是爱你、接纳你的。比如,我认为你今天吃饭时表现得很不好,吃一会儿玩一会儿,还把饭撒得到处都是。但我可以教你怎样更好的使用勺子。

**这是最好的做法——无条件的积极关注,即不管孩子干啥,都表达爱他、关注他。**在无条件积极关注中,孩子知道自己无论做什么,都会被接受、被爱。

亲爱的爸爸妈妈们,彩虹屁多多益善,并且,要夸就要真诚地夸,得走心。这些对你来说也许只是几句话语,但对于孩子来说也许是很重要的“成长”因素。

真正的教育不是“灌满一桶水”,而是要“点燃一把火”,最亲近之人的彩虹屁就是那把火,点燃着那份看见感和肯定感。

所以请多给孩子一些赞赏的鼓励,多给孩子爱的抱抱,多来点走心的彩虹屁,孩子的变化一定会超出你的想象。

今天开始,做一个“彩虹屁父母”吧!

心理杂货铺4-4 看着好好的一个人,怎么就得抑郁症了?

为啥会得抑郁症?目前尚无定论。这和三种模式有关:生物模式(基因)、心理模式(林黛玉类型容易抑郁)、社会模式(社会上的糟心事)

第四周小测验

1.区分操作条件反应与经典条件反应的正确标准是(强化物是否出现在新的反应后)。

2.基于观众的条件性情绪反应设计的广告是对(经典条件作用)的应用。

3.老鼠学会用爪按压杠杆就能获得食物,这是(操作性条件发射)。

4.某次小孩哭闹时,家长给予糖果,小孩停止哭闹,重复几次后,一旦小孩哭闹,家长就给予糖果,根据行为主义理论,家长给糖果的行为得到了(负强化)。

5.儿童观看电视里的暴力镜头而出现相应的暴力行为,这种学习方式是(观察学习)。

6.“观察学习、替代强化”是(社会学习理论)的核心概念。

7.下列选项中,属于学习现象的有(A.望梅止渴B.见贤思齐C.谈虎色变)。

8.班杜拉指出,诱因来自(A.自我生成诱因B.直接诱因D.替代诱因)。

9.某教师对喜欢打小报告的学生采取故意不理会的方式,这是一种负强化(错误)。

10.桑代克认为,学习的形成受学习行为结果的影响,即学习的效果律(正确)。

11.爸爸因为小明打了妹妹而取消给小明零花钱,这是对小明的正惩罚(错误)。