第五周 人的感知和思维

- 5.1 感觉剥夺实验:不要拿走我的感觉

- 5.2 感觉::风景就在睁眼闭目间

- 5.3 知觉:怎么穿衣服才好看?

- 5.4 记忆与遗忘之感觉记忆:那一撇眼儿就记住了你的容颜

- 5.5 记忆与遗忘之短时记忆:让我告诉你什么时候背单词记得最牢!

- 5.6 记忆与遗忘之长时记忆:一个人到底能记住多少东西?

- 5.7 思维:解决问题的金钥匙

- 心理杂货铺 5-1《头脑特工队》的心理学视角解读

- 心理杂货铺5-2 哪种选择更幸福?

- 心理杂货铺 5-3 36个问题,爱上陌生人

- 第五周小测验

5.1 感觉剥夺实验:不要拿走我的感觉

一个人如果什么都感觉不到的话他就会发狂!

感觉:人脑对直接作用于感官的客观事物的个别属性的反映。

感觉与其他认知过程比起来,加工过程比较低,但它是所有其他认知过程的基础。

通过感觉获取外部信息这一机制,在漫长的进化过程中,已经演变为一个有机体必不可少的功能。

西元1954年,加拿大的赫布和贝克斯顿进行了感觉剥夺实验。

感觉剥夺现象在我们生活中其实也有所体现,比如在荒无人烟的沙漠或者只有一片白茫茫的雪原中长时间地行走,人往往会产生幻觉。一些在特殊环境下工作的人员,比如航天员、航海员和潜水员也很容易出现感觉被剥夺的现象。

生活中的一些设计也考虑到了感觉剥夺现象,比如弯曲的高速公路通过一定的方向变化,给司机提供适当的外部刺激,防止司机在方向长期不变的情况下出现感觉剥夺现象引发交通事故。

美国学者做的一个现代版感觉剥夺实验验证了“无聊是最大的焦虑”。

人们宁愿接受不愉快的刺激(电击),也不愿意被剥夺感觉。

这个研究进一步说明了人类需要有一定的外在刺激,才能进行正常的思维活动。

丰富多变的环境刺激是人类正常生活和发展的必要条件。

5.2 感觉::风景就在睁眼闭目间

我们通常说的感觉和心理学的感觉还有点儿不一样哦~

感觉就是指个体靠身体感觉器官比如说眼睛、耳朵、嘴巴、鼻子等与环境中的刺激接触时所搜集到的讯息,进而辨别出该刺激特征的历程。感觉器官的运作是以生理变化为基础的,因而感觉现象的产生也以生理现象为基础。

知觉是指个体根据感觉器官对环境中刺激所搜集到的信息产生感觉以后,经过大脑的统合作用将感觉传来的信息加以选择、组织并且作出解释的历程,而且是一种心理作用。

感觉后像:刺激停止后的感觉并不立刻消失,而是逐渐地减弱,即感觉有一种残留现象。这种现象在视觉中特别明显。因刺激消失而视觉暂时存留的现象被称为视觉后像。视觉后像分为正后像和负后像。

正后像:刺激消失后残留的亮度或颜色与刺激相似的视觉后像

负后像:刺激消失后残留的亮度性质与刺激相反、颜色性质与刺激互补的视觉后像

听觉后像:余音绕梁,三日不绝

我们感觉器官的敏锐度会因某种刺激持续作用的时间延长而降低,绝对阈限或差别阈限将随之变大,要想产生最初的感觉体验,就必须提高刺激强度。如果感觉器官长时间缺乏某种刺激,它的敏锐度反而就会得到提高,绝对阈限或差别阈限将随之变小。只要有微弱的刺激,我们便可以产生感觉体验。

这种因刺激作用持久或缺乏而使感觉器官的敏锐度发生变化的现象被称为感觉适应。

嗅觉适应例子:入芝兰之室久而不闻其香,入鲍鱼之肆久而不闻其臭

视觉适应包括明适应、暗适应。

暗适应是由亮处进入暗处时视觉对弱光刺激的敏锐度提高的现象

明适应是由暗处进入亮处时视觉对光刺激的敏锐度降低的现象,比如从暗处出来感觉阳光刺眼。

视觉的适应现象在光亮条件不变的情境下也会出现。在强光下工作时间久了,视觉对光的敏锐度将逐渐降低。在弱光下工作时间久了,视觉对光的敏锐度将逐渐提高。

如果我们的感觉器官接受不同的刺激,我们的感觉体验也会发生变化。

不同的刺激作用某一感觉器官使感觉体验发生变化的现象称为感觉对比。

两种不同的刺激同时作用同一感官而产生的感觉对比为同时对比。

视觉对比十分明显,例如黑白同时存在,人们感觉黑的更黑,白的更白。

两种不同的刺激相继作用同一感官而产生的感觉对比为连续对比。例如“水和苦药”。

我们接受来自外界刺激的主要感觉有视觉、听觉、嗅觉、味觉和肤觉。肤觉由触觉、温觉和痛觉组成。

接受有机体内部刺激的主要感觉有运动觉、平衡觉和内脏感觉。

5.3 知觉:怎么穿衣服才好看?

感觉告诉你看到的是大眼睛白皮肤,知觉就告诉你这应该是个美女~

知觉:个体根据感觉器官对环境中刺激所收集到的信息产生感觉后经大脑的统合作用将感觉传来的信息加以选择组织并做出解释的历程而且是一种心理作用

日常生活中,我们总是像这样自然地把感觉到的亮光、声音、气味等信息组织和解释成有意义的事物,一旦我们对刺激对象做出了解释、进行归类、标定名称并赋予意义,感觉到的信息便被知觉进行了加工。知觉的加工过程是从感觉开始的,但是比感觉更为复杂。根据心理学家多年对知觉现象的研究,知觉历程中最明显的现象就是知觉经验中显示出多种的心理特征。

知觉的特征包括相对性、整体性、组织性。

知觉的相对性:知觉是根据感觉获得的信息而表现的心理反应。这种反应代表了以个人经验为基础对环境事物的主观理解。所以,我们常常把知觉称为“知觉经验“。知觉经验不是绝对的,而是相对的。我们看见一个物体存在,在一般的情形下,我们不能把这个物体孤立地看作是引起知觉的刺激,而是必须同时看到物体周围所存在的其他刺激。事物与周围其它刺激的性质以及两者之间的关系就一定会影响到我们对这个物体所获得的知觉经验。比如知觉上,绿叶丛中的一朵红花和采摘下来的单独的一朵红花不同。

知觉的相对性的现象随处可见。在心理学上最常引用的例子有以下两类:

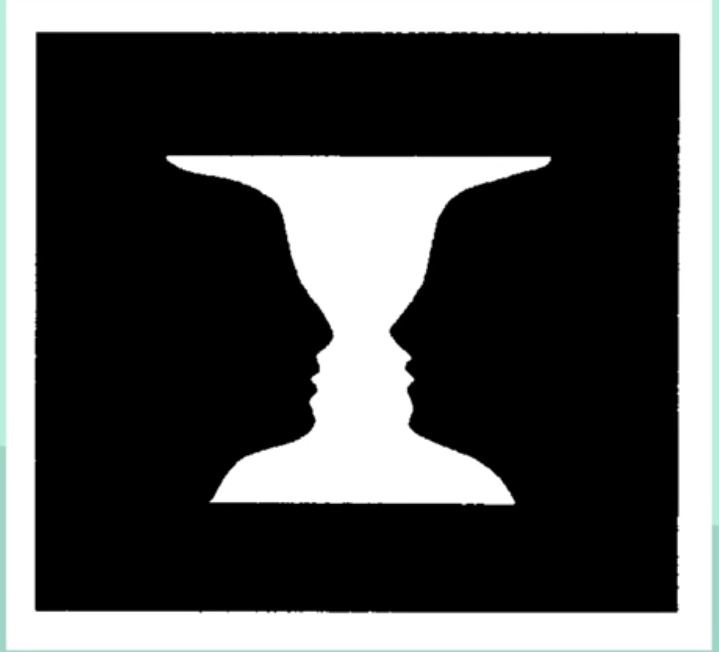

第一类叫形象与背景,这里的形象是指视觉见到的具体刺激物,背景是指与具体刺激物相关联的其他刺激物。在一般情景中,形象与背景是主副关系,形象是主题,背景是衬托。

第二类叫知觉对比,它是指两种具有相对性的刺激同时出现或相继出现时,由于两者彼此影响,致使两种刺激所引起的知觉上的差异特别明显。比如胖瘦共存,人们会觉得胖的更胖,瘦的更瘦。这就是我们常说的”不要和比你脸小的人同框“的道理。当然,知觉对比只是一种心理现象,刺激本身的特征事实上并没有变化。

知觉的整体性:把由多种属性或部分构成的客体事物知觉为一个有组织的整体的现象。知觉不是刺激事物属性与部分的叠加,而是超越部分叠加总和的一种整体的经验。

穿衣服时一定要露出全身最瘦的地方。

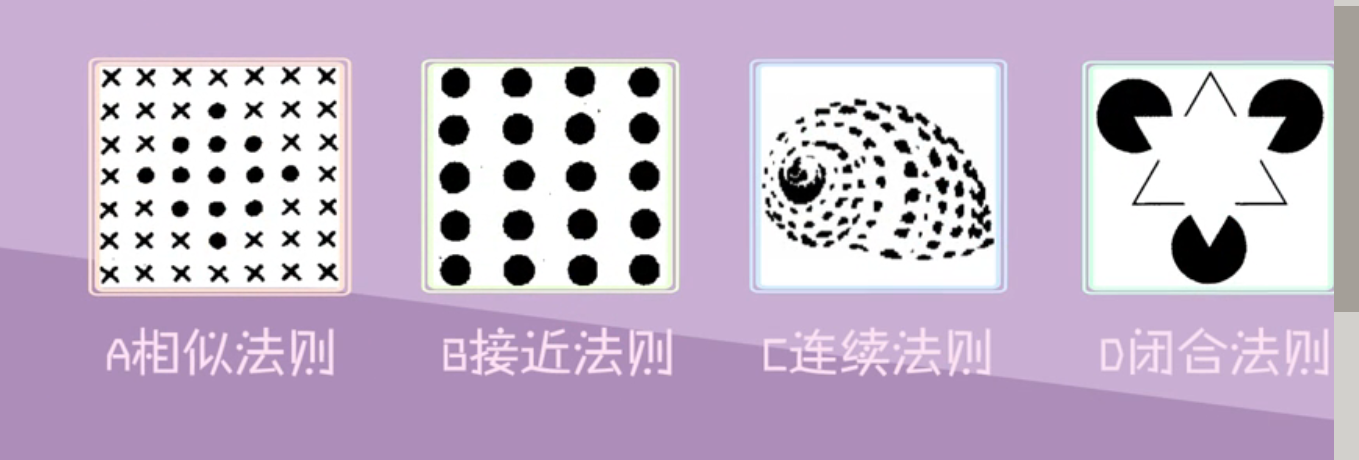

知觉的组织性也叫知觉组织,是指知觉对感觉信息选择与整体的处理过程具有主动的、系统的和逻辑的特点。格式塔心理学者们经过实证研究对知觉组织过程提出了系统的理论解释,归纳出多条整体知觉的组织法则。

第一种:相似法则。相似法则是指大小、形状、颜色等物理属性相似的刺激物容易被知觉组织在一起形成一个整体。

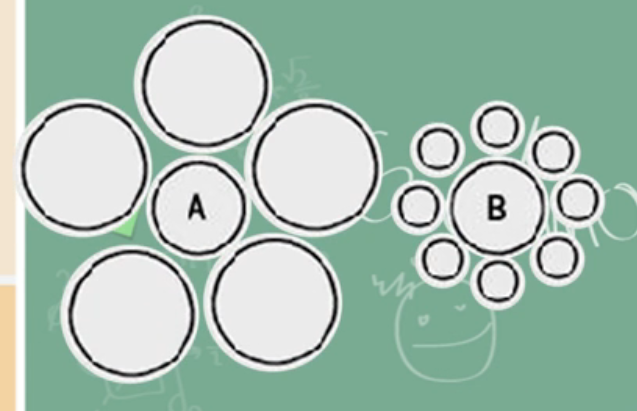

第二种:接近法则。接近法则是指在时间或空间上接近部分容易被知觉组织在一起形成一个整体。

第三种:连续法则。连续法则是指具有连续性或共同运动方向的刺激容易被看成一个整体。

第四种:闭合法则。闭合法则是指人们知觉倾向于将刺激对象损缺的轮廓加以补充使之成为一个完整的封闭图形。

知觉的组织性告诉我们其实上下身同色的衣服其实更显瘦。

5.4 记忆与遗忘之感觉记忆:那一撇眼儿就记住了你的容颜

感觉记忆:酒会上你一眼就看到了TA~

记忆是指人脑对经验的保留过程,这里所说的经验包括我们所感知过的事物、思考过的问题、体验过的情绪和练习过的动作等。

我们每天都会形成大量经验,但这些经验最终不一定都被保留下来,这涉及后面要讲的记忆的类型和记忆的机制。

一般来说,记忆包括识记、保持和再认或回忆这三个环节。

- 识记就是识别并记住事物。

- 保持是指巩固已经获得的知识经验的过程。

- 再认或回忆可以看成是检验记忆效果的环节。其中再认是指经验过的事物再次出现在面前,个体将其认出来。回忆则是指经验过的事物不在面前,但能够把它回想起来。再认提供了有限的选项和较多的回忆线索,难度也相对较低,比如选择题。

用计算机的术语定义记忆:记忆是对输入信息的编码、存储和检索的过程。

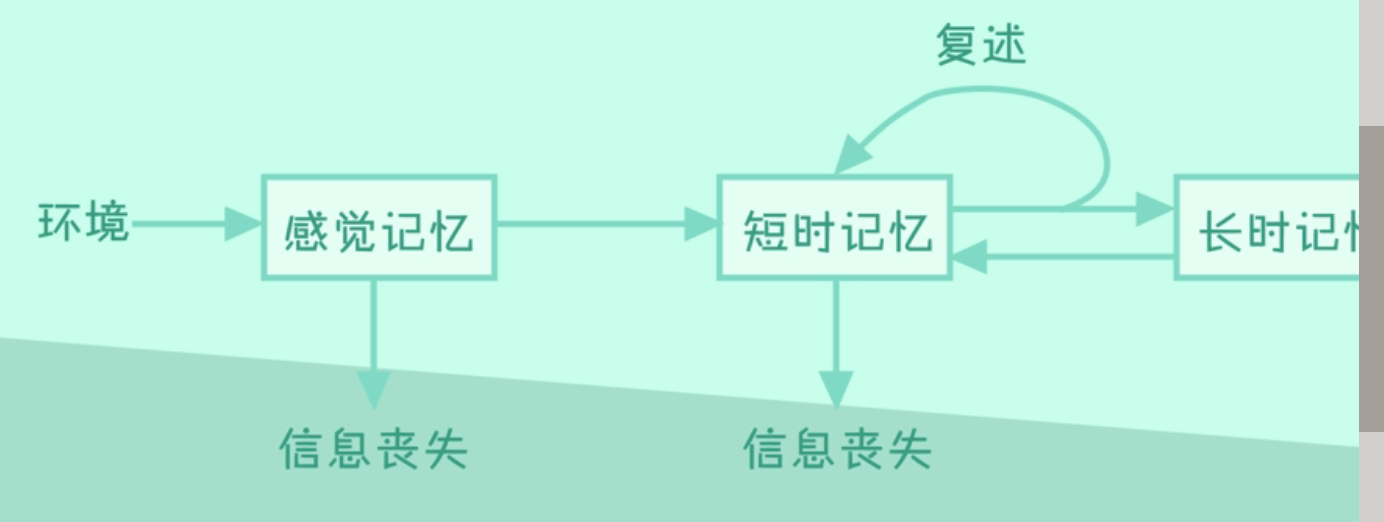

感觉记忆是指感觉器官受到刺激后的感觉暂存现象,视觉后像其实就是一种视觉上的感觉记忆。感觉记忆可以保留记忆的原貌,储存的信息量极大,但也极易消失。如果没有进一步的加工,信息在感觉记忆阶段就会衰退,无法被长久地保存。

视觉和听觉是人类最重要的两种信息获取的途径,图像记忆和声像记忆是人类最常见的两种感觉记忆。

想要做某一件事但一转身就忘了,这也可以用感觉记忆向短时记忆转换失败来解释。

5.5 记忆与遗忘之短时记忆:让我告诉你什么时候背单词记得最牢!

短时记忆里有很多实用的内容,仔细学哦~

短时记忆有两个主要功能:一、对来自感觉记忆的信息进行编码;二、将来自于长时记忆的信息暂时存放在此处,长时记忆的内容在某些时刻需要被调用出来,用来解决当前问题,比如学生考试提取作为长期记忆的知识点。

短时记忆每时每刻都在发生,所以短时记忆又被称作”工作记忆“。

人在短时记忆中到底能记住多少东西呢?

一般成人的短时记忆广度为5~9个组块(chunk)。这里说的组块是一种信息单元,可以是一个字母、单词或句子。

在人的短时记忆广度不变的情况下,将分离的项目组合成较大且有意义的单元,无疑可以扩充我们的记忆容量。这样的过程叫组块。

组块的方式不是唯一的。不同的人因为知识经验、加工倾向等的不同,对于同一刺激可能会有不一样的组块方式。

短时记忆的遗忘现象有两种解释:一种叫消退说,一种叫干扰说。

消退说:短时记忆会产生一定的痕迹,但是如果没有对短时记忆中的信息进行复述,这些信息的痕迹就会慢慢消退甚至完全消失从而导致遗忘

干扰说:短时记忆的信息在保持的过程中会受到其它无关信息的干扰使得信息无法被有效提取从而导致遗忘

干扰又分为两种类型:前摄干扰(抑制)和后摄干扰(抑制)。

前摄干扰:先学习的材料对后学习的材料的识记和回忆产生的干扰

后摄干扰:后学习的材料对先学习的材料的识记和回忆产生的干扰

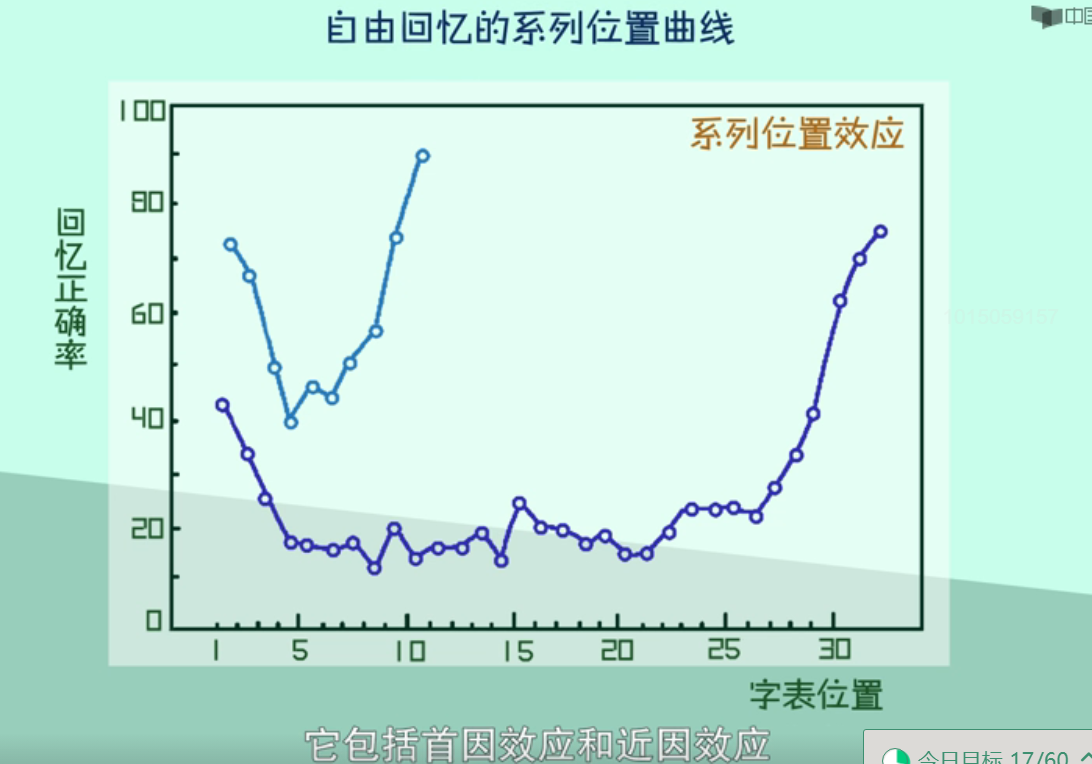

系列开头的材料比系列中间的材料记得更好叫首因效应。原因:系列开头部分没有前摄抑制

系列结尾的材料比系列中间的材料记得更好叫做近因效应。原因:系列结尾部分没有后摄抑制

背书方法:睡前背、醒来背,睡觉时大脑对该材料进行深度加工。

5.6 记忆与遗忘之长时记忆:一个人到底能记住多少东西?

长时记忆告诉我们,其实每个人的大脑都可以是无底洞~

长时记忆:信息经过充分且有一定深度的加工之后,在头脑中被长时间保留下来的记忆

长时记忆容量很大,大多可以保持多年甚至终身。

长时记忆的信息主要来自短时记忆阶段得到及时复述的内容,当然也有些记忆因为印象深刻一次就形成了,这种记忆通常保存的时间也更长一些,比如脑海中能重现小时候的特殊经历。

长时记忆有很多不同的分类方法。

按照记忆的内容分,记忆可以分为程序性记忆和陈述性记忆。程序性记忆也叫技能性记忆,是指对学会的行为和技能的记忆,比如如何骑车,难以用语言来精确表达,具有”只可意会不可言传“的特点。陈述性记忆又叫事实性记忆,指事实信息的记忆,比如人的姓名、性别等,可以用语言来精确表达。

陈述性记忆还可以细分为情景记忆和语义记忆。语义记忆是关于一些基本事实的知识,通常可以用”什么是什么“或”什么能什么“句式来表达。而情景记忆则是与时间、地点有关的记忆,往往带有叙事的性质。

简要概述:程序性记忆是一件事怎么做或为什么,陈述性记忆是一件事是什么。

长时记忆形成后,如果需要用来进行心理操作,比如再认和回忆,就需要先将其提取到短时记忆中,长时记忆的成功提取需要有适当的提取线索。

由短时记忆编码为长时记忆时需要用到视觉代码、听觉代码和语义代码这三种方式。如果信息要从长时记忆提取到短时记忆中去,就需要把这三种形式的代码一块提取出来,使得形象、名称和意义能一一对应。如果三种代码之间的匹配发生了困难,就可能造成记忆扭曲甚至提取失败的现象。

记忆扭曲在司法实践上有很重大的意义,以前目击者的证词在审判中会有很大的分量。如果目击者明确地指出,他看到某个人作案,则这个人十有八九就会被判罪。心理学者Elizabeth Loftus通过实验发现,人的记忆是有可能受到言语诱惑、催眠或刺激相近等而受到扭曲的。西元1977年的一个美国法庭就曾由于目击证人的证词误判了一个与罪犯相貌相似的人有罪,给被冤枉者带来了5年的牢狱之灾。正是由于记忆扭曲可以造成司法上的严重后果,给无辜的人带来伤害,心理学者常以专家证人的身份在法庭上向陪审团介绍记忆扭曲的知识,提醒陪审团慎重地做出自己的判断。

长时记忆提取失败的一个案例是舌尖现象。舌尖现象是指明明知道,当时又回忆不起来的现象。舌尖现象产生的原因主要是长时记忆的三种编码不能有效的匹配。例如提笔忘字就是因为视觉编码提取失败。

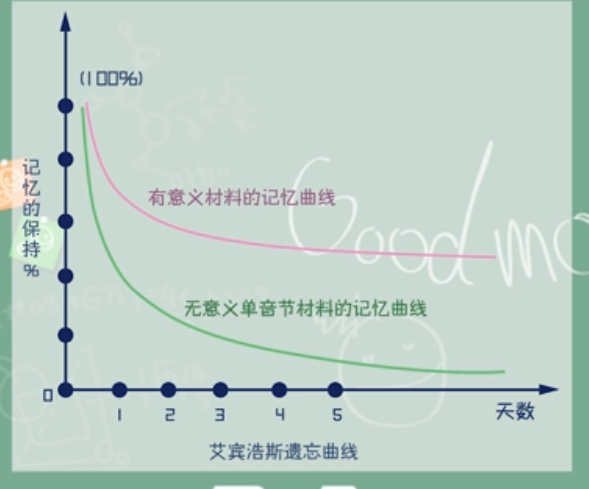

心理学者发现,距离记忆的时间、材料是否有意义、系列材料中每个材料所在的位置、学习程度、加工深度和记忆动机等等都是影响遗忘的主要因素。

Ebbinghaus艾宾浩斯

遗忘曲线提醒我们学习后一定要及时复习,以弥补知识的自然遗忘。

最后附录了西元2011年science文章《谷歌效应对记忆的影响》。

5.7 思维:解决问题的金钥匙

思维是人们较高层次的认知过程~

思维是一种高层次的认知过程,是对客观事物的间接和概括的认识。间接性体现在我们可以根据眼前看到的情景推出更多没有直接表明的信息。概括性是指将一些事物的相同属性抽取出来,并用固定的语言表示,比如把男人女人都概括为人,因为他们都具有人的共同特征。

思维的范围很广,如语言中的理解和表达、概念的获得和运用、推理和问题解决等都属于思维过程。

问题解决是指个体在面对问题时经过一定的思考和推理最终达到目的的心理过程。问题解决需要明确问题的起始状态和目的状态,并比对这两个状态之间的差异,寻找缩短差距的方法。

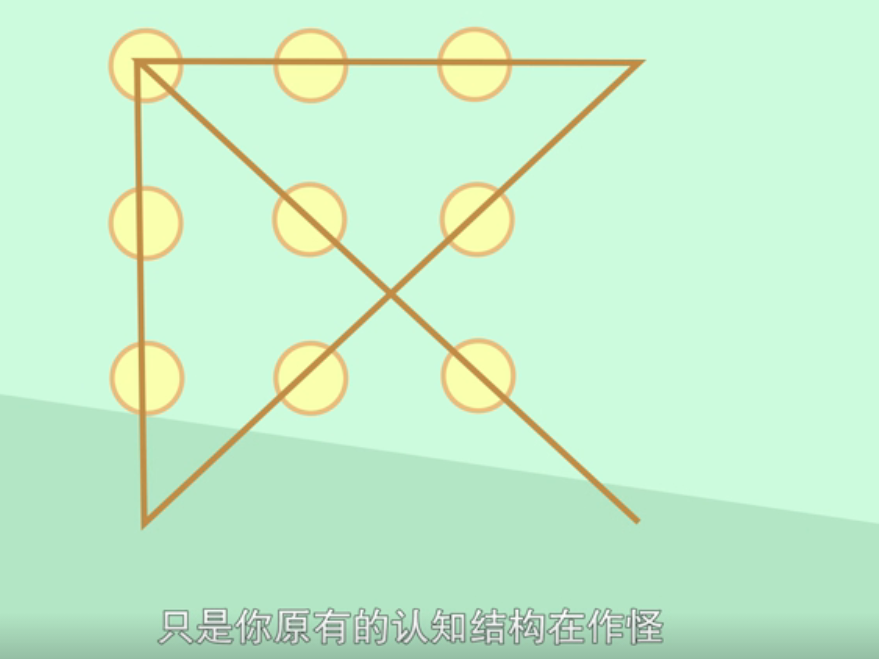

但并不是任何时候都能找到缩短起始状态和目的状态的方法,有些因素会影响问题的顺利解决。但从个人方面来看,这些因素包括了问题的表征方式、思维定势、功能固着和认知结构等。

问题表征:个体对问题的现有状态、目标状态和可利用的条件等进行分析、编码以实现对问题的理解

思维定势:先前反复用同一种方法做一件事情,久而久之形成习惯,在相似的情境下自动使用相同的方法去处理问题的现象

功能固着:在解决问题时用局限或者刻板的方式考虑物体用途的倾问性,简单来说就是在解决问题时只考虑物体常见的用途比如我们往往认为笔是用来写字的。想要克服功能固着,我们应该跳出一个惯常的思维,平时多想想一个常见的东西还有哪些可能的功能,让我们自己的思维更加发散。

认知结构:个体对事物的一种基本看法或思维模式,如果一个问题情境超出了个体惯有的认知结构,他会在问题解决过程中遇到困难,直至他调整或重组自己的认知结构。

心理杂货铺 5-1《头脑特工队》的心理学视角解读

心理观影——《头脑特工队》里的心理学知识

资料来源于网络,版权归作者所有,若您知道作者,请告知我

《头脑特工队》,是皮克斯五年磨一剑的优秀动画片。它不仅让我们在观影过程中有笑有泪,还顺便科普了一把心理学知识。

更厉害的是,电影把非常抽象的心理学知识,表现的好玩又可感。记忆、潜意识、梦境,这些心理学家都没彻底搞明白的东西,在《头脑特工队》里以全新的具象化面貌出现。

事实上,当我们回味影片,顺着上面这张莱莉的头脑地图重新走一遍,会陡然发现,这部动画片太不简单了!

我们先从两个基本概念说起,一个是情绪,一个是记忆。它们是《头脑特工队》故事发展的基础。

五种基本情绪

按照中国人的说法,《头脑特工队》把人的情绪,做了拟人化处理——乐乐、忧忧、厌厌、怕怕和怒怒,分别对应其字面意思的五种基本情绪。

但仔细想想,这五种情绪似乎无法涵盖我们日常生活的需求,比如,当你的好哥们突然向你表白时,大多数人的第一情绪反应……应该是惊讶吧(当然,也许有的人会是乐乐或怕怕)。所以可见,主创人员做了一定的取舍。

他们的理论基础,源自美国著名的情绪心理学家罗伯特‧普鲁奇克,后者认为,人有8种基本情绪,且两两对立:快乐与悲伤、愤怒与恐惧、信任与厌恶、期待与惊讶。

但关于基本情绪,业界并没有一个定论。在《头脑特工队》的心理学顾问保罗•艾克曼看来,人的基本情绪除了影片中的五种之外,还有轻蔑和惊讶。他的依据是,这7种情绪,有着大家都认同的对应面部表情。

保罗•艾克曼可来头不小,他是美剧《别对我撒谎》男主角的原型人物,通过人的面部表情来判断内在情绪,从而辨别是否说谎。

而最终《头脑》选择了这5种,还是为了化繁为简。“有这五个,就足够我们讲故事了。”导演彼特•道格特很知道自己要什么。

在电影中,11岁小女孩莱莉头脑里的5种情绪,都发挥着各自的作用。比如,怕怕帮助她远离危险,厌厌让她免受“伤害”,而忧忧,更是在片中发挥了至关重要的功能。故事讲完,说明了一味的乐观并不能解决一切问题。有时,我们需要消极情绪的介入。

电影是如何具象化情绪对人的影响呢?主创人员很聪明地引入了一张操控台,还顺便表现了情绪的成长。

(电影结尾,莱莉的头脑总部也像妈妈一样,各个情绪都有自己的操作界面)

最初,只有一种情绪能操作控制台,而到影片结尾,随着莱莉心智的成熟,操控台扩展,每一种情绪都有了自己的操作界面。而多种情绪的同时操作,能催生更多的复杂情绪,比如尴尬、羞耻、内疚、自豪等。

记忆

相比情绪的拟人化,如何展现更为抽象的记忆在人脑中是如何运作的,是个更大的挑战。我们来看看《头脑特工队》是如何完美呈现的。

在电影中,莱莉生成一段记忆,头脑总部就生成一颗水晶球;记忆有其主导的情绪,所以水晶球有对应情绪的颜色。爸爸喂小莱莉吃西兰花,情绪小人厌厌主控,产生一颗记忆球,它的颜色便是绿色的。

情绪小人所在的总部(对应的是人脑中的杏仁核),每天都会收到大量有情绪色彩的记忆球。这些记忆球,对应的是短时记忆。

一到晚上,莱莉入睡后,所有的记忆球会通过一条真空管道,发送到储藏室(对应的是人脑中的海马回和周边的脑区),成为长时记忆。储藏室存放着海量五颜六色的记忆球,就像个以脑回和脑沟形式组成的迷宫。这是非常巧妙的处理,因为,睡眠恰恰有助于长时记忆的加工。

当你日后想到这段记忆时,储藏室里对应的那颗记忆球,就会被送回至总部。情绪小人可以通过投影,观看这段“视频”。简单地说,就是被记起来了。

此外,还有专门的工作人员来清理储藏室,那些没有用的记忆球,会被扔进类似垃圾场的地方。不过,大多数记忆球只是静静地趟在那里,时间太久的,才会慢慢灰飞烟灭。这个过程的另一个叫法,是遗忘。

电影在处理情绪与记忆的相互关系时,既形象直观,又有科学依据。当忧忧触碰一颗乐乐主导的记忆球时,它的颜色就会渐渐变成蓝色。这反映了记忆不稳定的事实:当你回忆起某段往事,比如初恋时,可以感觉愉悦(那可是初恋啊!),也可以感到淡淡的忧伤(对不起,初恋已经和你没关系了)。

同样,记忆也能反过来作用人的情绪。比如,乐乐经常召回储藏室里的长时记忆球,让莱莉重新开心起来。

不过,心理学里似乎并没有影片中核心记忆的概念。电影里的核心记忆球,闪烁着金光,有着举足轻重的分量,可以影响一个人的性格。事实上,这无非就是情感浓度比较强的一段记忆,它或许可以解释情结是怎么来的。

此外,性格岛屿也是不存在的。为了表现每一段核心记忆都会强化莱莉个性的某个方面,主创创造了直观的性格岛屿,莱莉就有亲情岛、友情岛、曲棍球岛、搞怪岛、诚信岛等,它们像主题公园一样存在着。

看过的观众都知道,整部电影的故事主体,就是乐乐与忧忧意外被发射到长期记忆的储藏室后,克服艰难险阻,重回头脑总部。在回家的路上,它们误闯了莱莉头脑里的各种领域。

思维列车

在经历了莱莉脑内的各种坍塌和崩坏,乐乐、忧忧和莱莉的幻想小伙伴冰棒终于坐上了思维列车,回家的路近了!

思维列车是一趟趟穿梭于莱莉脑内,开往头脑总部的电力货运车,跑起来带火花,没有固定轨道,思维任我行。

思维列车装载的生产品包括白日梦、印有“事实”和“观点”的小盒子。影片中兴奋飞起的乐乐不小心打翻了这些盒子,发现这些“事实”和“观点”看起来都一样,这也许为了表明莱莉的思维还处于比较简单的阶段,也可能是借此指出人们常常把“事实”和“观点”搞混。

然而没开多久,莱莉就睡着了,所有的脑内冒险都停工,思维列车也不开了,只剩下做梦……(谁说睡觉的时候就没有思维活动了呢……)

抽象思维的房间

电影里冰棒带领乐乐和忧忧抄近路去乘坐思维列车,所谓的“近路”就是穿过抽象思维的房间。而他们正好遇上莱莉需要处理“孤独”这一抽象概念的时候,在房间里被分为四个阶段地抽象化,差一点就出不去了。

房间门上写着“危险!禁止入内!”

第一阶段:抽象碎片(Non-Objective Fragmentation)

抽象思维开始运作的时,他们变成了粗略的3D几何块,看上去就像毕加索的画一样(个人觉得是电影里最酷的部分)。

第二阶段:解构(Deconstruction)

三人的身体开始分离。忧忧还把自己的头踢着走(主创的幽默感啊~)。

第三阶段:二维化(Two-Dimensionalization)

然后,他们变成了二维的平面形象。

第四阶段:失去形状(Non-Figurativity)

最后的阶段,他们失去了复杂的形状,变成了单一颜色的几何图形。

三个角色简化成了原型,乐乐是星星状的火花,忧忧是泪珠,冰棒是大象(鼻子)。

机智的忧忧提醒大家躺平,变成线条穿过了门。

思维是人类所具有的高级认识活动,基本过程包括分析、综合、比较、分类、抽象和概括等等。抽象,就是抽掉具体的形象,得出同类事物共同的、本质的特征的思维过程。比如苹果、柑橘、香蕉、菠萝是具象的,而“水果”就是一个抽象的概念。

儿童心理学家皮亚杰把儿童的认知发展分为四个阶段,他认为孩子们从11岁开始进入形式运算思维期(Formal Operational Stage),开始具有抽象思维和逻辑推理的能力。而电影里的莱莉正好处在11岁,抽象思维的能力刚激活不久,所以冰棒才说他以前来过很多次,从没遇上过危险。

影片中还有关于梦和潜意识的精彩呈现,这里先不剧透了,希望大家都能去看一看这部电影,是一部适合全家人一起观看的合家欢电影,对心理学知识也进行了有趣的展现,还包含着小女孩的成长在其中。

看电影学心理,猜猜下次会推什么电影呢?

心理杂货铺5-2 哪种选择更幸福?

著名心理学家、诺贝尔经济学奖得主丹尼尔·卡内曼(Daniel Kahneman)在他多年对幸福的研究中表示,幸福其实是一个远比我们想象中复杂的概念。卡尼曼提出,每个人都有两个自我,分别是体验自我(experiencing self)和记忆自我(remembering self),而正是这两个自我决定了我们如何衡量自己的幸福感。

体验自我,是那个亲身经历着我们人生的自己,是此时此刻的直接体验。但由于我们的一生中有太多个瞬间,所以活在当下的体验自我是没有记忆能力的。所以,我们会“好了伤疤忘了疼”,也会贪图眼前的快乐。对于体验自我而言,幸福就是当下每一个感官体验的满足。

记忆自我扮演的则是一个负责在事后整合我们的过去的旁观者角色,它是那个思考着我们人生、对我们的过往人生进行复盘的自己。记忆自我记录生活,挑选片段撰写成故事。这个叙事者不会记得所有细节,但那些沉淀下来的部分就成为了我们对过去、对世界和对自我的认知,也影响着未来的我们。因此,价值与意义感对记忆自我来说格外重要。它的幸福源自于回首过去时,发现曾经的经历是有意义的。

体验自我和记忆自我想要的幸福不仅不同,还经常互相矛盾。对此,卡尼曼给出的一个典例是旅行。我们外出游玩时,很多人都会选择时时拍照留念,便于日后重温这段旅程的快乐,而这显然是一个服务记忆自我的动作。

然而,在我们举起手机、相机拍照时,占用的却是体验自我享受当下这个瞬间的时间。我们可能都有过这样的经验:因为沉迷摆拍而错过了食物口感最佳的时刻,因为费尽心思找一个完美角度把眼前的美景留下,而没能全身心沉浸于其中,去认真感受它的美。

(她放下了手机,却真正抓住了此刻)

诚然,翻开这些照片或影像能够在日后帮我们勾起一段美好回忆,但在那个当下没能被好好享受的、及时的幸福,却也是永远地错过了。

在一项卡尼曼参与的研究中,当人们被要求对进行一个活动的过程中的愉悦感进行打分时,“一个人看电视”被列入了最让人在当下感到快乐的事之一。与此同时,“照顾孩子”的愉悦感得分则接近谷底。

对于体验自我而言,与孩子相处很不愉悦——小孩子会哭闹、调皮,不仅需要照顾他们,还得解决他们闯下的大祸小祸。而看电视时体验自我愉悦又轻松,不用想太多事,可以看自己感兴趣的内容,还不被打扰。这个研究如今再做,“看电视”估计会被替换成“玩手机”。

然而,记忆自我的答案与此相反。如果你问一个人:“你人生中让你最幸福的事是什么?“,不太会有人将“看电视”作为这道题的答案。但相反,“与孩子在一起的时光”却很大概率被记忆自我定义为幸福的事。

由此可见,让记忆自我在回想、总结时感到幸福的事,可能恰好是那些在进行过程中给体验自我带来痛苦的事。举个许多人都可能感同身受的例子,高考或者复读的那段日子,对于正处于这段时光中的人来说,巨大的压力,紧张的学习节奏,不足的休息时间,看看一些关于高考的纪录片,有的学生把高三称为炼狱,可是等你经历过这段时光,再回首的时候,你也会有些感慨,其实高三是青春中一段闪亮的日子,再想体会,只能去国产青春剧里看别人的青春和高三了。而造成这种冲突的根本的原因是,两种自我计算幸福的方式是不同的。

卡尼曼指出,记忆自我在对一段经历作出评价时主要参考的是故事的高潮和结局,而中间部分则往往被忽略,这又叫峰终定律(peak-end rule)。也就是说,记忆的幸福是峰值和结局的平均值。

时长忽视(duration neglect)是记忆自我计算幸福的另一个特点。它指的是,如果一段经历过程中的感受没有太大起伏,记忆没有得到更新,那么这段经历是长是短对记忆自我来说其实无关紧要。举个简单例子:与朋友开心地畅聊一小时和开心地畅聊一天,在事后回忆起来时是没有差别的,记忆的幸福程度不受时长的影响(所以莫怕缘分短,只管去享受)

与记忆自我相反,时长(duration)对体验自我的计算来说格外重要。体验自我的幸福感的增加或减少,都随着时间累积变化——十分钟的享受大于五分钟的享受,十分钟的煎熬也苦过五分钟的煎熬。这是由于,体验自我的感受是实时的、真切的,每一刻的快乐或痛楚都无法回避,你只能接受,只能去感受。正如前面说的,体验自我是那个切身经历着我们人生的自我。因此,体验自我对幸福的计算更像是做加减法。

我们同时拥有着体验和记忆的自我,是因为它们都发挥着各自独特的作用。

记忆自我的功能:

1. 替我们作出人生的决策

我们在做决定时通常会以自己的经历为参考,记忆自我最重要的工作,就是将过去编成故事并保存起来,服务未来做决定时的自己。而体验自我由于没有记忆,因此即使它的感受更客观,在我们做决定时也不具有发言权。

举个例子,《天龙八部》里西夏公主招驸马,问了应试者三个问题:第一问:你一生之中,在什么地方最是逍遥快乐?第二问:你生平最爱之人,叫什么名字?第三问:你最爱的这个人相貌如何?

我们回想一下小说中各色人物的回答,既是对自己的过往人生做了复盘,回答也显示出了不同人的品性,能否坦荡地回答,这就是记忆自我帮他们做出的决策。

除了选择伴侣、职业、购置房产这样的大决定以外,日常的小决定也依赖于记忆自我。在一个关于假期选择的研究中,志愿者们在春假期间被要求每天在日记中记录他们实时的感受,最后还要在假期结束时对其作出一个整体的评价(Wirtz et al., 2003)。

研究者发现,人们最后的总体评价并无法代表他们贯穿整个假期的体验和感受。此外,当他们被要求选择“日后有机会的话是否愿意再重复一次这样的假期”时,他们的决定完全取决于最后的评价,也就是他们的记忆自我,而不是整个过程中客观记录下的感受分析。

2. 在人生复盘时,是人们评判自己是否幸福的依据

在我们给人生做复盘时,问自己这一生是否幸福,评判的依据通常是那些我们回想起的重大事件,是那些事件的“峰值”和“结局”,而不是经历时的感受,更不是平淡日常中的体验。

3. 能够作为自我价值感认知的来源

大多数人认同的都是自己的“记忆自我”,我们口中的“我”,讲的是我们脑中的故事——我们爱过的人,走过的路,追逐过的梦想以及获得过的成就,而不是身体持续感觉到的当下体验。

也正因为“记忆自我”会忘记过程中痛苦与快乐的瞬间,所以它也是那个制定长远的目标与计划的角色。记忆自我为回首过去时觉得充满意义而幸福,并为了追求这种幸福继续制定目标,而在实现过程中的那些艰辛与困苦,都属于那个没有记忆的体验自我。卡尼曼在他的书中写道:“我是我记忆的自我,而那个过着我的生活的体验的自我,对我而言就像一个陌生人。”

体验自我的功能:

1. 教我们活在当下

体验自我存在最重要的意义,就是帮我们活在当下,获得最直接、及时的满足。它既不沉溺过去,也不忧虑未来,它只属于现在。体验自我有能力享受当下的小幸福,这种幸福或许转瞬即逝,但却直接而真实。

两个自我各司其职,发挥着不同的作用,但它们也都有各自的弊端。也就是说,如果你过于听从某一种自我,是会给自己造成一些问题的。

过于强势的记忆自我会带来什么问题?

1. 因为太在乎结果,而忽略了过程的价值

被记忆自我主宰的人常常因为不完美的结局将一段经历一锤定音。用心准备了很久的考试却没取得想要的成绩,和曾经要好的朋友绝交时闹得不可开交,愉快假期的最后一天丢了钱包……像这样的事,结果固然重要,但过程中的收获和享受,也不该被全盘否定。

2. 被所谓的意义和价值所绑架,永远活在未来

很多人都希望自己的人生是有意义、有价值的,但过于强大的记忆自我会让人盲目地追求意义,或被他人定义下的意义和价值所裹胁,人在当下,心却一直想着未来。这样的人常常将现在的自己长期置于煎熬之中,当下的体验往往都是痛苦。

他们可能对自己很狠,为了长远的利益持续做一些让自己不舒服的事。甚至,他们可能由于过度在意成就,而不惜以牺牲自己的健康、他人的利益或自己与他人的联结来换取。

3. 看不见自己所拥有的幸福

太过强势的记忆自我会让人不懂得珍惜已牢握手中的、日常稳定的幸福。虽有人说“陪伴是最长情的告白”,但记忆自我却很难在意这种细水长流的幸福,因为它缺乏“峰值”。比如,一个交往多年的人一直对你很好,你习惯了这份好,而对方也不是一个擅于不断制造各种惊喜和浪漫的人。那么,记忆自我就不太能够体会这份幸福的可贵。

被体验自我所主导又会有什么问题?

1. 让我们失去目标,永远停留在自己的舒适区

拖延,懒惰,贪婪……这些都与强大的体验自我密切相关,它常常破坏记忆自我完美的计划。比如,我们的记忆自我可能在新年伊始时定下了很多有意义的目标——要多看书,要学一门新语言,要每天去健身房运动。但在要实施时,贪图及时享乐与安逸的体验自我就会让我们偷懒、懈怠,最终一事无成。

长远来看,过于注重及眼前的舒适和欢愉,会让我们不愿,甚至不敢尝试任何会让自己承受一点痛苦或不适的挑战,永远无法踏出自己的舒适区。渐渐地,“活在当下”,“珍惜眼前”变成了用来暂时性逃避未来的借口。

2. 无意义的享乐让我们身体更差

Cole和Fredrickson发现,生活得很快乐、但几乎不追求人生的意义的人,和那些“长期身处逆境的人”的基因表达模式非常相似。这些处于被Fredrickson称作“空洞的积极情绪”(Empty positive emotions)的快乐状态的人,身体却一直在做好预防细菌威胁的准备,促炎反应会变得活跃。

也就是说,即便他们并未患病,身体也会先调动自己处于一种“炎性反应状态”,以抵御可能会患病的风险。如此,处于长期炎性状态的身体,罹患心脏病和癌症的风险将会更高。

那么,该如何平衡两种自我?

上面说到,两种自我都有各自的作用,没有孰优孰劣,过于听从某一种也会带来不同的问题。因此,为自己争取幸福的正确方式既不是一味地追求意义,也不是完全只顾享乐,而是在两个自我间找到一个好的平衡。

关于对两种自我的偏好,卡尼曼曾提出过这样一个测试:想象你即将开始一段旅程,那是个美丽的地方,你知道自己会享受在那里的时光。但旅程回来,你在那里拍下的所有照片、影像都会被立即销毁,同时你还必须吞下一颗让你遗忘这段旅程的药。若是如此,你还会选择去吗?

卡尼曼认为,选择“会去”的人更重视体验自我的感受,而选择“不去”的人则更注重于满足记忆自我。

卡尼曼并没有为怎样是体验与记忆的平衡状态给出一个标准。这可能是因为,人们事实上是可以清晰感知到自己这两种自我的失衡的。

如果你觉得自己太过注重及时的享乐,你可以多给自己一些长期的目标,并试着量化你的幸福感。比如,你可以试着想象,吃蛋糕和瘦下来,哪一项会让你更加幸福,哪一项能给你带来更多、更长久的益处。

如果你觉得自己过度追求所谓的意义,让自己大多数时间的体验都是痛苦煎熬,或是无法尽心地享受当下之乐,那么你可以试着有意识、有计划地给自己一些纯粹的体验时段。首先,你可以列举一些会让你直接感受到快乐的事,它们很有可能是在你看来毫无意义的:瘫倒在床,玩手机,吃甜食,看肥皂剧,和朋友八卦……接着,你可以定期给自己一些时间,来做这些能获得即刻满足,却似乎没什么“意义”的事情。

在计划旅行时也是如此,你可以在一次一周的度假中给自己两天不拍照,不记录,全身心体验这个过程的时间,将“留下这段回忆”的任务留给另外几天的记忆自我。你要知道,有一些时刻,我们也可以任性地只满足体验自我,不去理会叫嚣着“要有意义”的记忆自我。

资料来源:公众号Ky

References:

Diener, E., Wirtz, D., & Oishi, S. (2001). End effects of rated lifequality: The James Dean effect. Psychological science, 12(2),124-128.

Fredrickson, B. L., Grewen, K. M., Coffey, K. A., Algoe, S. B., Firestine,A.M., Arevalo, J. M., ... & Cole, S. W. (2013). A functionalgenomicperspective on human well-being. Proceedings of the National AcademyofSciences,110(33), 13684-13689.

Harari,Y. N. (2016). Homo Deus: A brief history of tomorrow. Random House.

Kahneman, D. (2011). Two Selves. Thinking, fast and slow. Macmillan.

Kahneman, D., Kahneman, D., & Tversky, A. (2003). Experiencedutility and objective happiness: A moment-based approach. The psychology ofeconomic decisions, 1, 187-208.

Kahneman, D.,Krueger, A. B., Schkade, D., Schwarz, N., & Stone, A. (2004). Towardnational well-being accounts. The American Economic Review, 94(2),429-434.

Wirtz, D., Kruger, J., Scollon, C. N., & Diener, E. (2003). What todo on spring break? The role of predicted, on-line, and remembered experiencein future choice. Psychological Science, 14(5), 520-524.

心理杂货铺 5-3 36个问题,爱上陌生人

36个问题,爱上陌生人

01

2011年,英国伦敦。

一名大龄男青年,大概是单身太久,发出了一个天问:为什么我没有女朋友?

为了解答这个问题,闲得蛋疼的他,认认真真算了一笔账:

在我附近的人口数大概是400万,其中大约20%的女性年龄上适合我,剩下80万;

年龄适合同时单身的女性,约占50%,剩下40万;

在学历上能够大致匹配的约26%,剩下10.4万;

其中可能有魅力的女性,占5%,剩下5200人;

对方同时可能觉得我有魅力的女性,占5%,剩下260人;

其中有可能和我合得来的女性,占10%,剩下26人。

得出的结果是,偌大的伦敦有可能交往的姑娘也就是26个。

要在茫茫人海中找到她,简直跟大海捞针一样难!

看到这里,你或许以为,这是一个网络段子,但事实上,它是认真的。

作者彼得·巴克斯,任职于英国某高校,是一名货真价实的数学家。以上内容,来自他发表的学术论文。

用科学方法论证你为什么是个单身狗,看起来很有道理…

据说很多人都有过这样的经历,拿着自己期望的条件,比如长相、年龄、学历、收入、兴趣爱好等条条框框去相亲,最后发现满足条件的,几乎没有…

也难怪还有人怀疑:400万人当中,有26个人适合我,有那么多吗?

02

与数学家的结论不同,心理学家却要乐观得多。

1997年,美国一名心理学家做了一个实验:让陌生的男女大学生面对面,问彼此36个问题,最后再对视4分钟。

这些问题,有的看上去有点无厘头:

上一次唱歌给自己听是什么时候?

拨打电话前,你会先练习要说的话吗?

假如明天早上起床后能获得任何一种能力或特质,你希望是什么?

但也有一些非常私密:

你是否觉得自己的童年比大部分人快乐?

你与母亲的关系如何?

上次在别人面前哭是什么时候?

据说当年参加实验的人,30%在聊完后,立即表示,彼此关系已经变得比他们人生中其他任何一段关系还要深。

而隔了一段时间之后,有35%的人已经开始在约会了。

还有一对,在六个月后结了婚,他们邀请了所有人去参加他们的婚礼。

问几个问题就能找到真爱,这是什么神仙脱单秘籍,还是说,成就的只是塑料爱情?

几年前,美国一名教授,抱着打死不信的态度,决定也做一次实验。

结果打脸了,她真的跟一起实验的男人相爱了…

她把这段经历写了下来,发在《纽约时报》上…

种种心理学实验告诉你:脱单,没有想象中那么难。

心理学家说,数学家找不到女朋友,是因为他太宅了,不主动去找寻和交流。

事实上,每100万人里面,就有6000个人是你的最佳配偶。

根据“六度分离理论”,每个人最多通过5个人,就能认识世界上任何一个陌生人。

可能只是一次普通的交流沟通,就把你跟对的那个人的距离,拉近了一步。

04

除了这些有趣的研究成果之外,这档节目还在试图揭示一个现实:寻找真爱,从来不是一件靠感觉、凭运气就能成的事。

正如节目里所介绍的,人类历史长久以来,婚姻不是建立在爱情之上的,古人结婚是经济、声誉、血统等因素的考量。

爱情是婚姻的基础,这是文艺复兴、工业革命之后产生的新观念。在中国,自由恋爱也不过是一百多年的历史。

如何经营好一段感情,其实人类群体没有太丰富的经验…

父母不会教,学校也不会开一门“幸福课”,来教授如何跟异性交往,如何选择伴侣,什么情况下应该分手,分手的伤要如何疗愈…

尽管这些真的非常重要,常常让人困惑迷惘和痛苦。

这档节目就试图从心理学的角度,来帮助人们缓解焦虑,走出困境。

这些疑问或许你也有过,或者正在为此困惑——

1、虽说第一眼看脸,但,不靠颜值还能找到爱人吗?

心理学家说,当然可以。

女性在帮助别人的时候,展现出的魅力,会让男性被感动,因为大脑会产生一种神经化学递质,叫催产素,让人产生柔情蜜意。

2、对方不喜欢我,我还有机会吗?

心理学有个“简单曝光效应”,人们对熟悉的人或物更容易有一种偏爱。所以经常刷存在感,能够博得更多的好感,这也是“备胎”能够胜出的原因。

3、激情褪去,感情就走下坡路了吗?

激情,也就是一种叫多巴胺的物质在起作用,它必然会消退。

所幸的是,人体内还有催产素在起作用,两个人熟悉的时间越久,催产素越高,越有亲密感,越能促进对伴侣的忠诚。

以往我们过分强调了多巴胺,而忽略了催产素,实际上在两性关系中,这两个系统都很重要。

4、分手就应该丢掉对方的东西,把对方从生活中彻底抹掉吗?

你越是提醒自己不要想,越是会常常想起,这在心理学上叫“白熊效应”。

情感疗愈有它自然的过程,你越是想要改变过程,反而让事情更糟糕。

最好的方式是,顺其自然,不要和情绪做斗争。

好的分手是,这段关系活在你心里,关系里美好的部分变成了记忆,不好的部分变成了经验。

坏的分手是,你还活在这段关系里,关系里美好的部分变成了你不肯放手的执念,不好的部分,变成了你不敢重新开始的创伤。

05

节目中特别触动我的,还是那个“36个问题,爱上陌生人”的实验。

这些问题由浅入深,从兴趣爱好到人生态度、家庭关系,再到难以启齿的隐私…

实验刚开始,男女双方都觉得尴尬、莫名其妙,甚至互相嫌弃。

一个男生说:我从来没感受过为一个人无条件的付出。这给对方女生的印象是,有点“渣”。

女生说:我跟你完全相反,喜欢一个人的时候,会想把最好的东西都给他。

但再聊下去,当男生说出,从小父母离异,人生中每隔四五年就得换一座城市生活,爸爸妈妈都是通过电话来表达他们的爱,他没有体验过太多的温暖…

女生开始理解了,他的害怕与自我保护。

男生坦诚地说出脆弱的一面,传递出信任,也让女生愿意敞开心扉,开始倾诉自己的人生。

看似完全不同的两个人,最终却认可对方能成为朋友…

36个问题中,还有这样一个:哪位亲人的离世,让你最难以接受?

一个男生沉思了良久,谈起了8年前奶奶去世那晚的情形,讲到动情之处,差点落泪…

事后他说:我从没想过,会跟人聊生离死别的话题…

但当聊起这个让人有些恐惧的话题,不知不觉间,双方的关系被拉近了。

心理学家陈海贤说,现代人的焦虑源自一种恐惧,当恐惧占据主导,人就不会相互靠近,了解彼此。

但这个实验让我们看到,人们可以带着心中的害怕,慢慢靠近,然后理解和接纳。

陈海贤说:亲密关系的核心,就是人需要学习相互依赖。

有一个常常被大家忽略的常识:每个人都渴望被看见,每个人都渴望彼此靠近。

这个世界太忙碌了,我们有多久,没有这样深入地聊过天了?

我们对身边的人,有没有毫不保留地倾诉,有没有用心去聆听?

这个节目给人最大的启发或许就是:亲密关系是一条必须去走,却从来没有捷径可走的路。它像一场冒险,必然存在问题和矛盾,只有去克服解决,才能收获成长。

毕竟,人的关系带来的爱恨情仇,这种真实的感受和经验,才是活着的意义。

本文引自微信公众号:乌鸦电影 https://mp.weixin.qq.com/s/cdnnK6GOy-bdARQpC1hWgw

评论:这篇公众号后面的内容03块太过于反人类比如说什么男人管钱的家庭离婚率更高(这是纯属瞎扯,反女权斗士们早就把这些拳师的“胡思乱想”的想法批驳透了),这里就不记录了。

第五周小测验

1.感觉是对直接作用于感觉器官的客观事物的(个别)属性的反映。

2.后识记的材料对先前学习的材料造成的干扰被称为(倒摄抑制)。

3.刺激停止作用后,感觉并不立即随之消失,而是逐渐减弱,即感觉有一种暂留现象,这被称为(感觉后像)。

4.艾宾浩斯遗忘曲线表明,遗忘速度是(先快后慢)。

5.研究表明短时记忆的容量是(7±2)个组块。

6.记忆时间短暂,记忆的容量大,记忆的信息未经任何加工,具有形象性,这属于(感觉记忆)。

7.象棋大师和新手对棋局进行复盘的差异最能说明(组块的大小与人的知识经验有关)。

8.记忆的三个过程是(A.提取B.存储D.编码)。

9.大脑对感觉信息进行组织和揭示并赋予整体意义的加工过程称为知觉(正确)。

10.识记材料的系列位置效应可以用倒摄抑制和前摄抑制来解释(正确)。