第三周 行为背后的目的

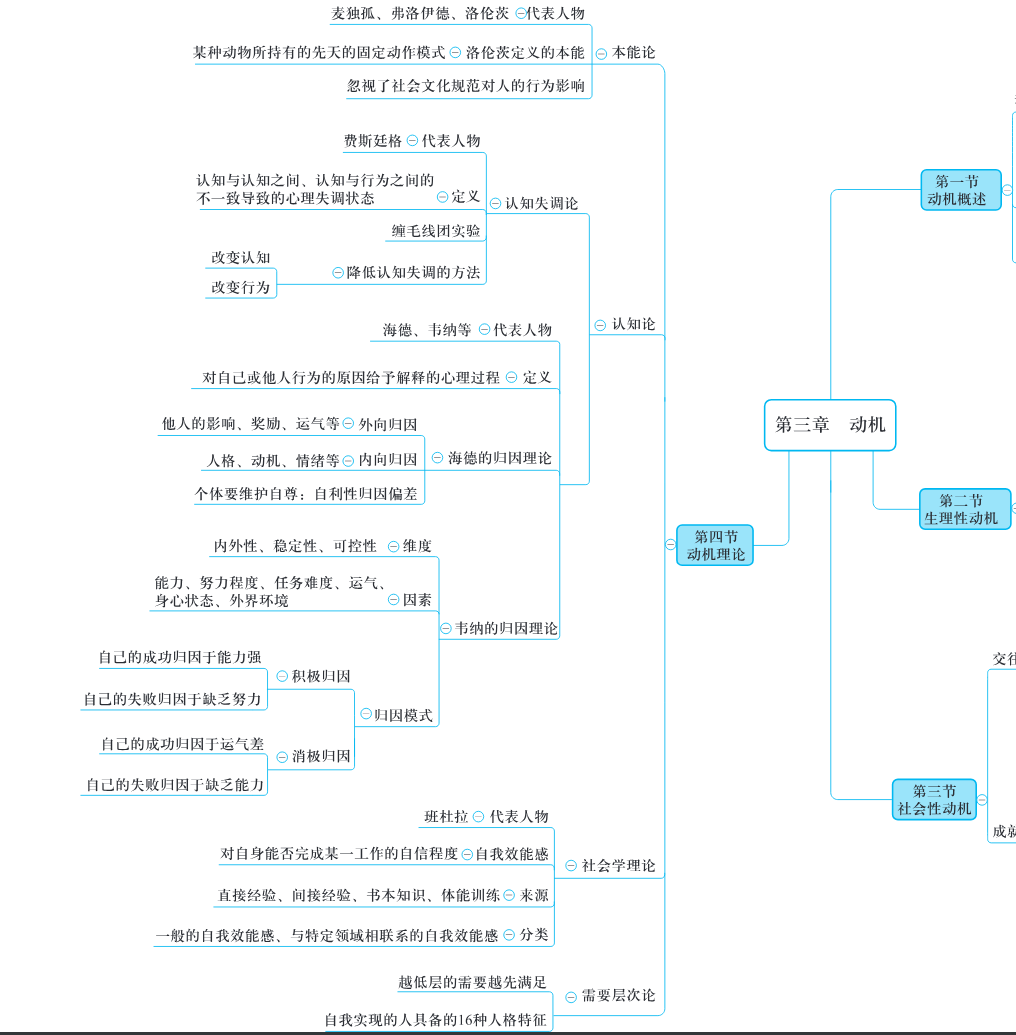

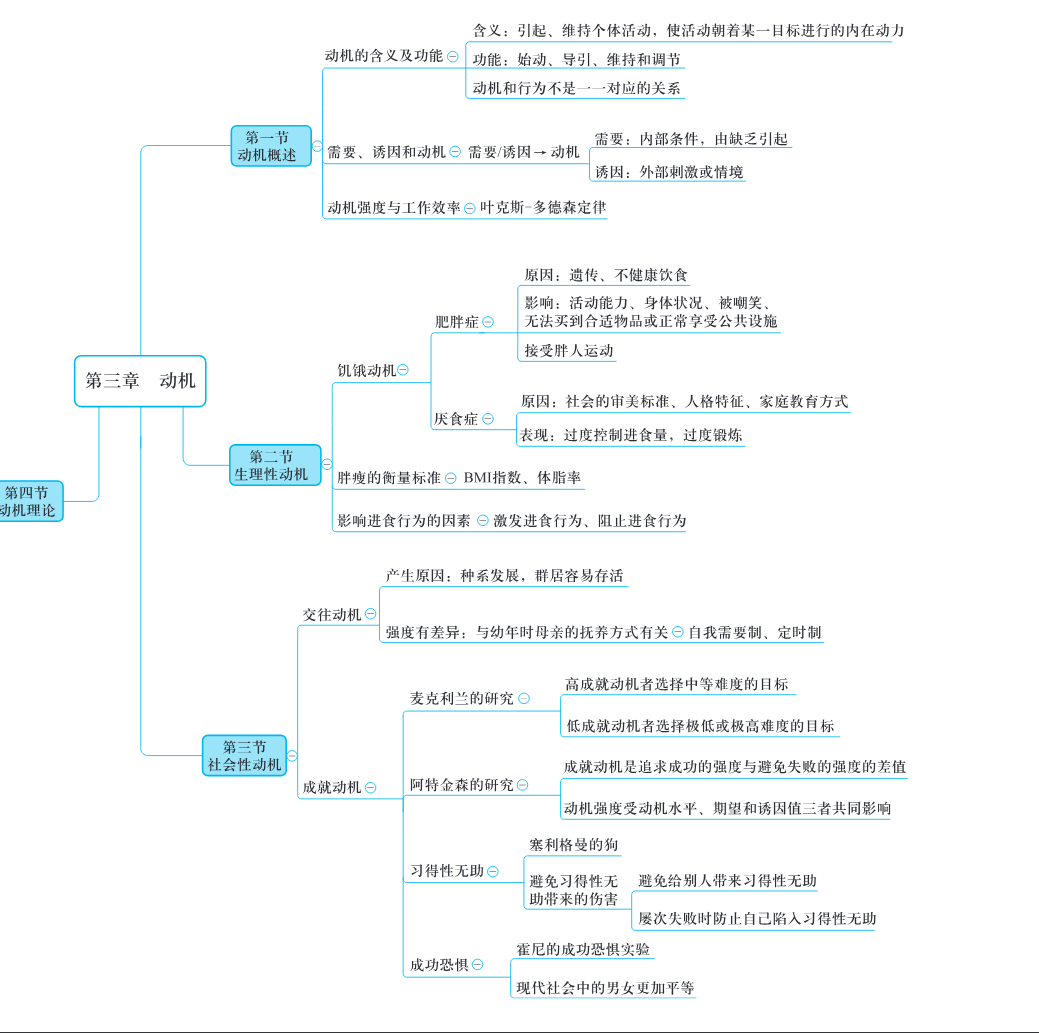

- 思维导图

- 3.1 燃烧吧,动机!

- 3.2 饥饿动机:抱歉,我的大脑说它想吃点东西

- 3.3 成就动机:追求成功or避免失败,你会怎么选择?

- 3.4 习得性无助:跳出铁笼,走出恐惧

- 3.5 成功恐惧:什么?我也可以登上人生巅峰?

- 3.6 认知失调:好奇怪,我的良心真得不会痛诶!

- 心理杂货铺 3-1 心理观影 《弗兰西丝·哈》

- 心理杂货铺 3-2 美国心理学之父——威廉·詹姆士

- 心理杂货铺 3-3 “心理(学)”一词,中国人首创

- 心理杂货铺3-4 聊聊“夸夸群”

- 第三周小测验

思维导图

3.1 燃烧吧,动机!

动机:能够引起、维持个体活动并使活动朝着某一目标进行的内在动力

动机三大功能:始动功能、引导功能、维持和调节功能

动机和需要、诱因不同。

需要是一种内部条件,有机体内部缺乏某种东西而引起的一种心里感觉。

诱因是引起个人动机外部刺激或情境的一种外部条件。诱因分为正诱因、负诱因。正诱因是一个人通过趋近或接受它而获得满足的刺激。负诱因是一个人通过逃离或躲避它而获得满足的刺激。

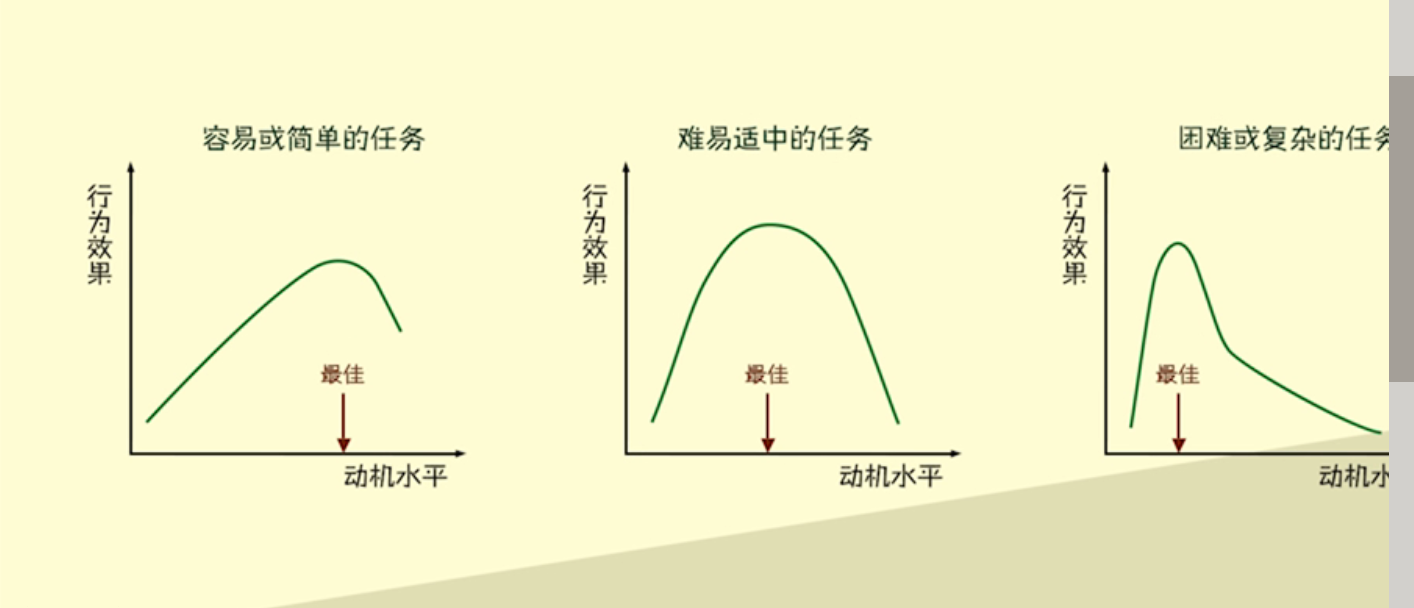

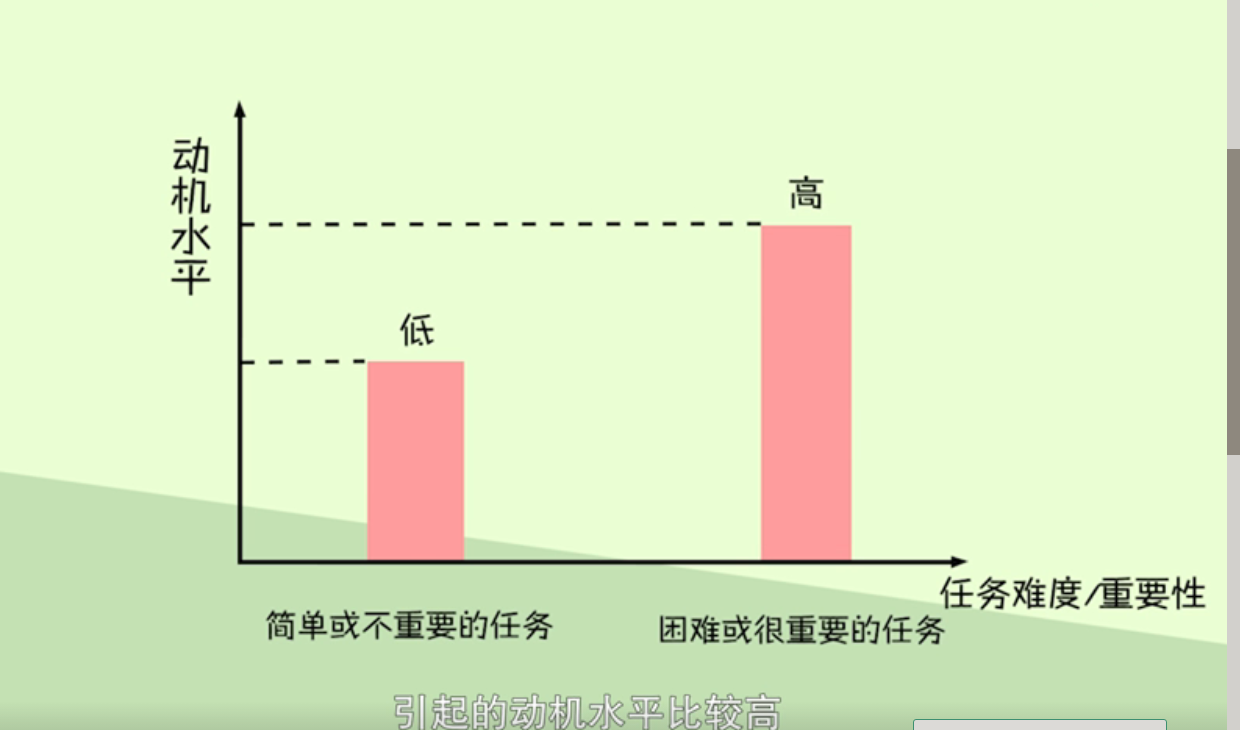

Yerkes-Dodson law耶克斯——多德森定律:过高或过低的动机强度都不合适,而保持适中的动机强度最合适。

动机强度是否合适和要解决的问题有关。

3.2 饥饿动机:抱歉,我的大脑说它想吃点东西

人体的饱中枢和饿中枢位于大脑的哪个位置?下丘脑

肥胖症和厌食症

强壮而健美身体的女性有更强的生育后代的能力,大部分男性更喜欢肌肉紧实的女性。——《进化心理学》

3.3 成就动机:追求成功or避免失败,你会怎么选择?

社会性动机又叫做习得性动机和心理性动机,是个人社会生活中逐步形成的。

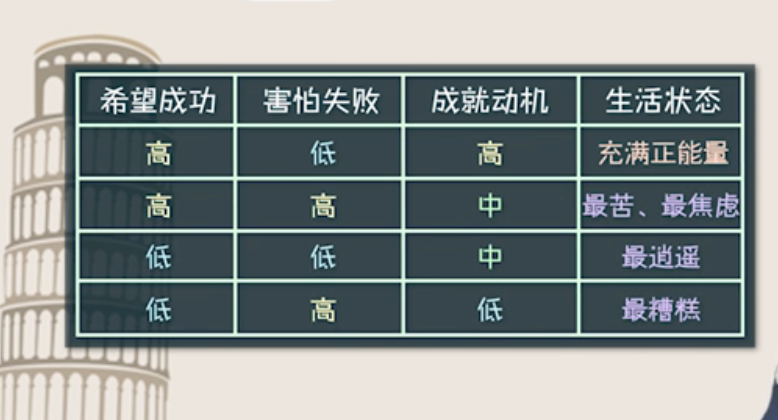

成就动机是一种重要的社会性动机,它是指一个人在进行某种重要活动时力求获得成功的内在动力。

高成就动机者选择中等难度的目标,踮起脚尖、努努力就能享受成功的喜悦。

3.4 习得性无助:跳出铁笼,走出恐惧

习得性无助:屡次求而不得最终放弃追求

中国谚语中的“破罐子破摔”心理,在心理学上称为习得性无助。

3.5 成功恐惧:什么?我也可以登上人生巅峰?

成功恐惧表现为一个个体避免成功、害怕成功

男女在这方面存在较大差异。

3.6 认知失调:好奇怪,我的良心真得不会痛诶!

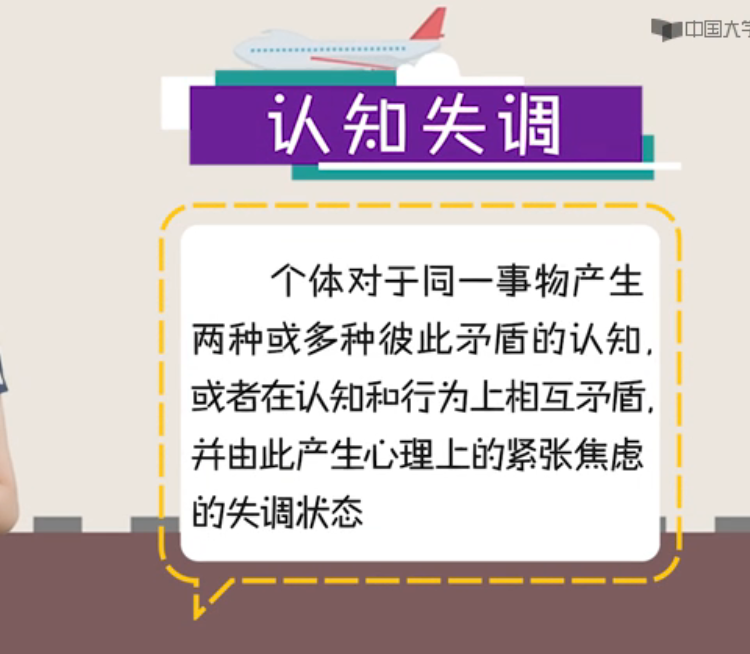

认知失调:行为和态度不一致、态度和态度不一致

在无法改变行为的情况下主动改变自己的认知使两者达成一致来缓解认知失调。

降低认知失调的两种行为:改变认知、改变行为

最终的目的都是实现认知和行为的一致

心理杂货铺 3-1 心理观影 《弗兰西丝·哈》

这是一部关于梦想,关于生活,关于妥协,关于友情,爱情,亲情,关于成长的影片。一个青年追梦途中遇见很多困境,打击一个接一个的来,本来对生活抱有美好的向往,为什么却过得这么丧?

我想到了在生活中看到的一些人,有着坚定的目标,却不总是顺利的,一次次的坚持得到的只是失望和痛苦,渐渐的,就像那只困在笼子里的狗。后来的打击照样一次次的来了,却颓下来了,不想再动了。生命是一个缓慢受捶的过程,也不妨碍我们看天看云,想爱想吃,首先要从那个笼子里跳出来啊。

对某个信念倔强的坚持可能会困住你,对痛苦自恋式的沉溺会困住你,反反复复的苦痛和无助会困住你,最后是你心里那个无形的笼子把你锁住了。

从笼子里跳出来需要很大的勇气和毅力,我更希望你在看见可能会困住你的笼子时,多思考一下,做一些改变,试试新的路,做一些让自己感觉有能量的事情。绕开那个笼子,就像真诚而笨拙的弗兰西丝,对梦想,对舞蹈,对理想的亲密关系的执着让她一路跌跌撞撞,头破血流。如果她继续执拗下去,她会不会被消磨成一个乏味可怜的人呢,过着还可以再惨一些的人生。在理想和现实的妥协中,她最终没有束缚住自己,先征服现实,再一步步靠近理想。

我也祝愿你,远离笼子,跳出来,不要把自己变得无助,那些美好的向往是为了把你变得美好,你的向往很重要,你的梦想很重要,但都比不上你变得更好。

心理杂货铺 3-2 美国心理学之父——威廉·詹姆士

今天我们来聊聊美国心理学之父——威廉·詹姆士。

先说说当时美国的时代背景,美国是一个文明的现代人在一片荒凉的土地上新开拓的国家,因此它的发展过程具有独特性。当时的社会背景是,德国涌现新心理学,建立心理学实验室成新潮,改变了传统的心理学模式,从而也影响带动了美国本土心理学——机能主义心理学——的诞生。从哲学背景来看,美国崇尚实用主义,强调立足于现实生活,把人的行动、信念、价值当作哲学研究中心,把获得“效果”当作最高目的。这也反映出美国人开拓创业、注重务实、拼命竞争、以求成功的精神。当时的科学背景是达尔文的进化论得到传播和肯定,美国本土心理学从德国的实验主义那里继承了躯体,又在达尔文那里得到了精神。

威廉·詹姆士代表着从欧洲心理学向美国心理学之间的过渡。他的思想没有得到充分的展开,还不足以提出一个思想流派,但已经包含了将会发展成为机能主义的种子。并且詹姆士因出版《心理学原理》一书而为美国心理学带来了声誉。在《心理学原理》出版之后不久,詹姆士就作为世界心理学领袖开始同冯特进行竞争。

关于詹姆士的个人经历,我给大家捋一下:

1842年,出生于纽约最繁忙与豪华的酒店(在现在就相当于在最贵的私立医院出生吧)。

1843年(1岁),去欧洲,因父母重视教育,成长阶段在美国、英国、法国、瑞士都上过学。能流利使用法语、德语和意大利语,在欧洲任何地方都感觉像家里一样。晚年宣称自己认识每一位重要的欧洲心理学家和哲学家(詹姆士:欧洲哪个心理学家我没见过,我跟他们谈笑风生~)。

1861年(19岁)进入哈佛大学劳伦斯理学院攻读化学,后又改学比较解剖学和生理学三年。

1864 年(22岁)转入哈佛医学院学医。

1865 年(23岁)随阿加西斯去巴西进行自然考察。

1867 年(25岁)去德国留学,在赫尔姆霍茨(德国物理学家、生理学家,检眼镜的发明者,被后人誉为达尔文之后最伟大的科学家)、冯特(!!!)、微尔和(德国病理学家,细胞病理学说奠基人)的指导下学习医学、生理学和心理学(这个教师阵容,基本算扫地僧水平了)。

1869 年(27岁)获哈佛大学医学博士学位。

1872 年(30岁)开始在哈佛大学讲授解剖学和生理学,研究与心理学有关的生理学问题,逐渐转向心理学的研究。

1878年(36岁)出版商亨利·霍尔特为詹姆士提供了一份撰写心理学教科书的合同。

1890年(48岁)这本教科书最终出版。

尽管詹姆士的《心理学原理》一书将彻底改革心理学,但正如他在一封与手稿一起寄给出版商的信中所表明的那样,对这本书,詹姆士也没有考虑很多:

在看到这本书时,没有人会比我更感到厌恶的了。没有什么问题值得用1000页来论述。如果我再有10年,我就能把它改写为500页;但它的状况或是如下面所说的那样—一堆令人厌恶的、膨胀的、臃肿的、浮泛的资料,或是微不足道,它不过证明了两件事实:第一,没有所谓的心理学科学;第二,威廉·詹姆士是个无能之辈。

为什么会说詹姆士是一个妄人呢,一方面他的确是不世出的牛人,惊才绝艳,另一方面在他身上充满了各种各样的矛盾性。

大凡读过詹姆斯心理学作品的人一定会时常感到困惑:詹姆斯总是清晰明白而且很有说服力的,可是,在同一个话题相反的方面,他也是如此。詹姆斯经常是自相矛盾的,不是因为头脑混乱,而是因为他在学术问题上太过宽泛,无法使自己局限在一个封闭或者连续的思想体系内。

《心理学原理》中的一切,几乎都可被理解成批评冯特的心理学方法。詹姆士认为,那种心理学方法主要是搜寻构成意识的元素。作为实验主义者的冯特在读过詹姆士的《心理学原理》之后,评论道:“这是文学,它很优美,但这不是心理学。”(真是相爱相杀了~)

詹姆士与实用主义:

“实用主义”派生于希腊词πραγμα,意思是行动。苏格拉底、亚里士多德、洛克、贝克莱、休谟用这个方法对真理作出了巨大的贡献。

詹姆士认为,实用主义是一种关于真理的理论,是一种确定方向的态度,这个态度不是去看最先的事物、原则、范畴和假定所必需的东西,而是去看最后的事物、收获、效果和事实。在詹姆士的著作中到处充满了实用主义信念。“任何信念、思想或行为都必须根据其结果来评判。任何有助于创造更有效的、更令人满意的生活的信念都值得保留,不管这个信念是科学的还是宗教的。”他主张,既要采用内省法,又要采用实验法,鼓励采用任何能够阐明人类生活复杂性的方法;不忽略任何有用的方法。(不管黑猫白猫,能抓到老鼠就是好猫)

在詹姆士的著作中,或在詹姆士这个人身上,我们都找不到一个系统的理论。相反,我们找到了对品种繁多的主题的论述,以后的研究者对其中的许多主题继续进行了研究。实用主义和个人的特征这两个主题充满了他的大多数著作。遵照其激进的经验主义,詹姆士总是乐意接受各种各样的观念,从宗教、神秘主义、信仰治疗和通灵现象,到在那个时代的心理学中所能得到的最为严格的科学事实和方法。

詹姆士对心理学有着极大的贡献,他促进了把进化论纳入心理学。通过强调有用的东西,他象征着对意志主义和构造主义这样的纯理论心理学的重大背离(在武林中就是背弃师门,另立门派的举动,妥妥的男主角色)。詹姆士心理学中的实用主义精神也很自然地导致应用心理学的发展。他不但接受内省,而且支持任何有可能得到有关人的有用信息的方法,由此,他拓展了心理学的研究方法。通过研究人类生活的各个方面——包括行为、认知、情绪、意志、甚至是宗教经验,詹姆士也拓展了心理学的研究主题。

1892年,在50岁时,詹姆士觉得,对于心理学,能说的他都已说了。他决定全身心地关注哲学问题。

对身心关系和超自然现象越发感兴趣。他是美国心灵学会的创始成员,也是英国心灵研究协会的主席。

研究过无意识书写、传心术、千里眼、算命、女巫,着迷于死后生命的可能性,并且允诺,如果他有可能安排的话,他将返回这个世界。

1910年夏天,死于心脏病发作。

妄人詹姆士,一生从未忠于心理学,希望被称为哲学家而不是心理学家,积极参与专业心理学事务,先后于1894年和1904年担任APA的主席(这点倒和巴甫洛夫有点像,巴甫洛夫一直以生理学家自称,拒绝心理学家的称谓)。

伯特兰·罗素评价:最杰出、可能也是最广为人知的当代哲学家,其著作对心理学的高度价值得到广泛承认。

心理杂货铺 3-3 “心理(学)”一词,中国人首创

“心理学”这个学科名称从何而来?中国学界一般认定该词是日本人西周于1875年利用日文中的同形汉字创制的,1897-1898年由康有为引介到中国,属于外来语。也有学者认为该词属于“出口转内销”。一百多年以来的共识就是,中国人在日本学者西周之前没有使用过这个学科名称。但最近研究发现,1872年一个叫执权居士的人在《申报》上发表《附论西教兴废来书》一文,该文认为西方宗教随着科学的兴起而正在逐渐衰落,文中写道:“虽彼之化学、天文、格物、心理各学亦皆有所以惩教道之假讹焉,……虽格物、化学、天文、心理等事或盛行,……”虽然此处“心理”和“学”没有联缀在一起,但这是中国文言文表述习惯导致的,它和三字联缀的“心理学”的指代是一致的。执权居士在这里是将心理学与化学、天文学、格物学三个现代科学意义上的学科并列起来,因此这一名词即为现代学科意义上的心理学学科名称。这也是笔者所著《中国近代心理学史(1872-1949)》为什么将中国近代心理学史的起点选为1872年的原因。但是执权居士这个人到底是谁?他所使用的“心理(学)”与中国传统文化存在什么样的关联

通过考证发现,执权居士的本名叫朱逢甲(1817-?),1872年前后相继使用过持平叟、持平居士、持平子、公道老人这几个笔名。朱逢甲,字莲生,江苏华亭(今上海松江县)人,一位多才多艺的秀才,能诗善画,博古通今。1851年(咸丰元年)朱逢甲远赴贵州,协助张之洞的父亲兴义府太守张锳编纂府志,在滞留贵州期间编写了《间书》。19世纪60年后期,朱逢甲回到上海后开始协助传教士林乐知办《中国教会新报》,出任秉笔华士,相当于编辑。在此期间,朱逢甲在《中国教会新报》、《申报》上发表过几十篇文章,涉及中西之学的多个主题。也正是朱逢甲在协助传教士办报刊的过程中,使得他具有了西学的学科意识,并使他创造性的使用过了“心理(学)”这一个学科名称。

朱逢甲的画作(鲍华潭后人家藏)

朱逢甲还具有朴素心理学知识素养。1871年,他在《相术论》中提到荀子写有《非相》篇,宋代陈抟(希夷)著有《心相》篇,都是在主张“相心不论面”的观点,即不能以貌相、皮相识人,而是要相“心”。朱逢甲进而提出:“汇心之理与事,合貌之骨格与气色参之”,意即将关于心理的道理和事实加以汇总、整理,再参照人外貌的样子和气色,才能更好地识人。中国心理学史学界对“心理学”一词源流的史料考辨,多强调“心理”二字联缀使用的源头,但是对“心之理”一词源流考辨有所忽视,而从“心之理”发展到“心理学”的内在关联程度要比从二字联用的“心理”发展到“心理学”的关联程度大得多。1872年,朱逢甲在《申报》上发表《附论西教兴废来书》一文时,需要命名一门关于人自身精神世界的学科名称,而他有着深厚的传统文化素养,再加上他此前在心理学意义上使用过“心之理与事”一语,“心理(学)”一词在朱逢甲笔下便创造性地完成了。

1872年朱逢甲创造性使用“心理(学)”一词命名该学科,既是中国传统文化孕育而成,同时又是西学东渐过程中的产物。1875年日本学者西周独立地使用“心理学”一词,同样也是中国传统文化的产物,可以说朱逢甲、西周在心理学学科名称的创制上殊途同归。西周定制的“心理学”名称迟至1897-1898年由康有为引入中国,并广泛传播开来。19世纪中叶至1898年之前,在西方心理学东渐的过程中,中国汉语知识界产生了一系列学科名称:灵魂学、魂学、灵魂之智、心理(学)、性理(学)、灵魂说、心灵学、心学、心才学、心性学、性情学、性学等。遗憾的是,朱逢甲创造性使用“心理(学)”一词之后,中国知识分子并没有继承他的创制,也就是说朱逢甲的创制在历史上没有起到应有的作用。朱逢甲创制“心理(学)”一词学术影响的缺失,却无法掩盖其历史价值和意义。朱逢甲创制“心理(学)”一词的过程反映出中国文化不仅孕育了“心理学”作为学科名称,并在中国人智慧中创造性出现了“心理(学)”一词。至此,“心理(学)”从其所蕴含的中国传统文化底蕴,到创造性使用者的中国人身份以及被首先使用的中国文化语境,完整地构成了该词“中国智造”的历史图景。当代汉语语境中的“心理学”一词确系由西周所创制,而朱逢甲所创制的“心理(学)”因为未广泛传播开来而未被接纳和继承。可谓西周所创的“心理学”虽然“流芳千古”,却并非“前无古人”;朱逢甲所创“心理(学)”虽“昙花一现”,但它是对中国传统文化传承中所开出的智慧之花,它虽然未能开创未来,但当代日语、汉语语境中心理学学科名称亦未能超越于它。

关于执权居士即晚清秀才朱逢甲,他在中学与西学的交融与碰撞的时代背景下,首先创造性使用现代学科名称“心理(学)”,及其朴素心理学知识素养的研究发现,重塑了汉语语境中“心理学”概念史的新源头。

这项研究成果得到了心理学界多位前辈、专家学者的好评:

阎书昌老师的这篇文章证明了“心理(学)”一词是我国首先提出和应用,意义重大。这不仅为心理学这一学科名称确立了“中国人原创”的历史源头,而且也彰显出学习和弘扬中国传统文化的价值和意义。——张厚粲教授

《晚清时期执权居士创制“心理(学)”一词的考察》一文颠覆了过去百余年来“心理学”一词由日本学者首先创制的认识,为汉语语境中“心理学”一词重塑了新的历史源头。——邹大炎教授

书昌的这一研究对于中国近现代心理学史研究很有价值,不仅澄清了一个重要历史事实,而且更重要的是让我们对于自己的文化遗产有了更加清楚的认识。——乐国安教授

书昌《晚清时期执权居士创制“心理(学)”一词的考察》一文厚积薄发,一气呵成,开创了中国近代心理学史研究的新篇章,可喜可贺!——叶浩生教授

晚清以降,我国心理学面临“三千年未有之大变局”。考察这段心理学的历程,对于理解我国心理学从古代向近代的转化,把握今日之心理学,乃至我国心理学的核心精髓,具有至为关键的意义。书昌教授潜心治中国心理学史多年,研精殚思,现从从术语创制角度,考证朱逢甲首创“心理(学)”一词。该研究切中我国心理学的古今转化问题,所涉甚为广大,能够推进晚清以降我国心理学史研究,拓展中国心理学史研究格局。——郭本禹教授

如果我们以上下五千年的视野审视东西方的人类对自我心理的探究历史,就可以注意到,至少过去2000多年的时间里,中国古代思想家们对人类心理的研究是自成一体的。因此,“心理学”虽然是一个舶来词汇,但中国过去一直拥有自己的心理学(“中国传统心理学”)是一个无可辩驳的事实。在发生中西方学术交流之前,中国以自己的话语在中国本土地域言说自己的心理学研究。1872年执权居士首次使用被后世所接纳的“心理(学)”一词,这意味着1872年是中国过去心理学研究的言说方式之终结的开始。从这个意义上,阎书昌教授对执权居士创制“心理(学)”一词的考察具有心理学史研究的重要价值。——刘昌教授

文献来源:阎书昌. (2018). 晚清时期执权居士创制“心理(学)”一词的考察.心理学报, 50(8), 920928.

【说明】部分内容曾发表于《中国社会科学报》,2018-9-17.

心理杂货铺3-4 聊聊“夸夸群”

夸夸群是个啥?

我们来看看:

很多网友表示,本来觉得自己是一个无药可救的废柴,但在夸夸群里突然就找到了自信,感觉生活好像也没那么糟糕。

那么问题来了……难道被夸的人真的相信这些话吗?

显然不是。

可是,为什么我们明明知道这些话就是“废话”,却还是会为此开心感动呢?

1.真实的情感支持

美国心理学者Levine等人发现,人们感受到的善意,并不会因为它隐藏在谎言里就打折扣。看似虚无的话,里面包含着的却是真实的情感支持。

真实性和情感是话语的两个维度。一句话可以真实而伤人,比如:“你穿这件白色衣服真的很显胖诶!”、“你都满脸痘了还半夜吃烧烤!”……

但也可以浮夸而温暖,比如:“哇塞,你穿这件白衣服好有治愈感哦,你是耶稣派来治愈我的小天使吗!”、“哇,在月色下喝酒吃烤翅,你也太会生活了吧!”……

其实,不需要过多提醒,每个人都心知肚明穿白色衣服会显胖,也很清楚半夜吃烧烤不养生。人们在做这些事情的时候,心里可能也会有一丝丝忐忑和焦虑。这个时候,与其用犀利的评判性话语去加重他们的焦虑情绪,不如用温暖的肯定性话语去抚平他们的担忧。

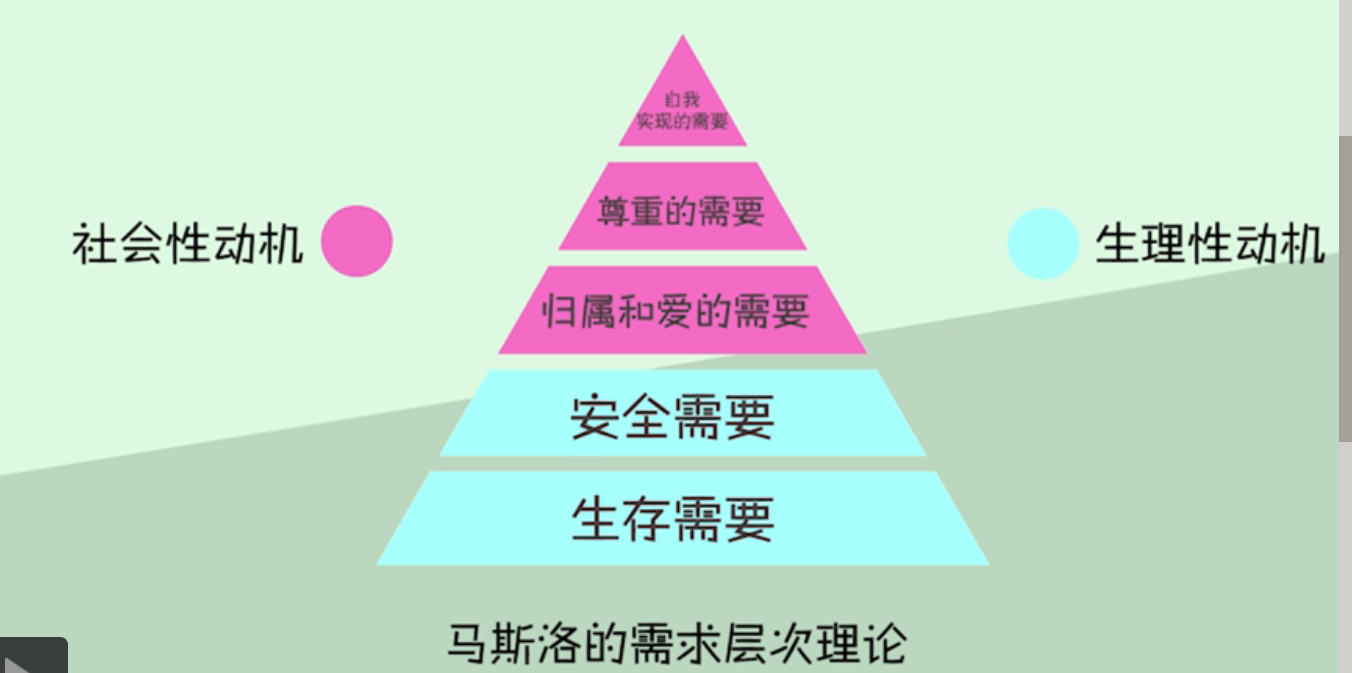

2.马斯洛的“需求层次理论”

马斯洛在需求层次理论中指出,每个人都有五种需求:生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求、自我实现需求。这五种需求按层次逐渐递升,在低层次的需求被满足以后,就会去追寻高层次的需求。

因此,在生理需求、安全需求都被很好地满足了以后,社交需求和尊重需求便成了人们最强烈的需求。而相互“吹捧”不仅是一种互利共赢的社交,满足了人们的社交需求,同时也是对彼此的一种认同,满足了人们的尊重需求。

3. 让你得到“无条件积极关注”

日常生活中,出于各种原因,我们往往很难真正向亲人朋友倾诉自己遇到的挫折和困难,只能自己消化排解。

夸群则塑造了一个类似心理咨询中“无条件积极关注(Positive Regrad)”的环境,关注每个人行为的积极面,提供一个非常安全的环境,让你可以大胆、坦诚讲述负面经历,发泄现实压力和情绪,而且100%不会被怼。

这样的被听见、被理解、被认同,很可能是多数人在现实生活中难以得到的。

4. 帮你实现“积极重构”

所谓积极重构(Positive Reframing),就是给你一个更积极正面的角度,去觉察、理解曾经被视为负面体验的事情。考研失败很负面,被辞退很负面,但说不定这都意味着全新的机会呢?

夸夸群中,借助群体的创造力可以更快速帮我们看到积极的这一面,实现积极重构,调整心态,阻止长时间沉浸在过度自我贬低和过低自我评价的趋势。

5. 舒适的夸奖模式

相信很多人有过类似体验:现实生活中面对直接赞美,比如“你今天真美”“脑子转的真快”之类的,经常会感到一股浓浓的尴尬,不知道该说点啥,甚至还会质疑对方赞赏的真实性。

心理学上看,这其实是一种“赞美”和“自我认知”出现分歧矛盾所带来的困惑和不安。这往往和家庭有关。很多习惯“谦虚文化“的家庭,会采取打击式教育模式,孩子没考好时说“你咋这么笨”,孩子考好时又说“别骄傲,这次是其他人没发挥好”。

长期负面评价下,青少年就容易扭曲自我认知,导致低自尊水平和过低的自我评价。即使面对外界直白的赞美,第一反应也会产生困惑混乱,怀疑赞赏的真实性,最终将夸奖认为是“利益关系带来的讨好”。

而夸夸群这个毫无利益关系的群体性质,简直大大降低了统一夸奖和自我认知的难度。

当我们看完上面这些,即使夸夸群不实时在线、或者离开夸夸群,我们一样可以尝试在日常生活中延续这种减压的欢乐。

大概可以考虑下面几个法子:

1. 放开胆子夸,积极反馈不要停

夸夸群里应对消极体验,发现生活中小而美的做法,我们完全可以大胆拿到现实中,向周围人积极表达自己赞许和肯定。

比如说,在给出建议和批评之前,给对方一颗“蜜糖”,用小小的玩笑来轻松氛围,活跃低落心情,防止夸大负面体验的严重性和过度消极的自我评价。

恋人,密友和亲友这些强关系之间的积极回应和情感支持可以发挥赞赏更强力作用,让我们更有自尊和成就感。

2. 开始尝试一点“积极建构”的思维模式

深陷负面情绪时,如果没有他人给我们赞美,那我们不妨自己去尝试找到问题的其他解读方式,调整状态,恢复动力。

尝试“夸奖”自己,用夸张幽默的方式来重新看待当前情况,在更轻松的状态下检查:我是不是又把问题想太严重了?问题最坏情况是啥,其实也没有多差吧?

3. 夸别人时,主要针对“努力的过程”,而非“天赋”

哥伦比亚大学有一个关于“夸奖”和“日后发展”关系的实验:

结果发现,直接夸赞对方能力更有可能导致个体太注重最后的结果;而夸赞对方所付出的努力和策略,则更有可能使个体在未来关注学习机会,并努力解决问题和寻找新方法。

同时,直接夸赞能力会使个体更倾向于在未来将失败归结于能力缺乏等天资不佳,从而更容易放弃进一步的尝试。(Muller & Dweck, 1998))

所以呢,当我们再夸他人时,也许可以更关注他在努力过程、思考策略中的闪光点,而非将一切归功于能力高天赋强。这样的夸奖会让对方更为舒适,提高抗挫折的能力,在未来面对挑战的时候更相信自己解决困难能力。

朋友们,让我们在讨论里求夸&互夸起来吧,让世界充满Love & Peace!

第三周小测验

错题序号:1、3、4、7

1.心理学家已初步探明,人类行为的一切动力都起源于(需要)。

2.耶克斯—多德森定律反映了(动机与行为效果)之间的关系。

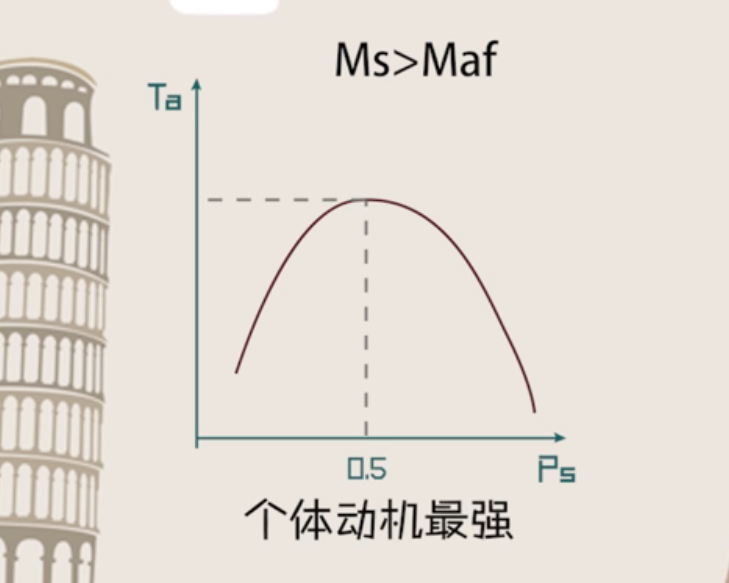

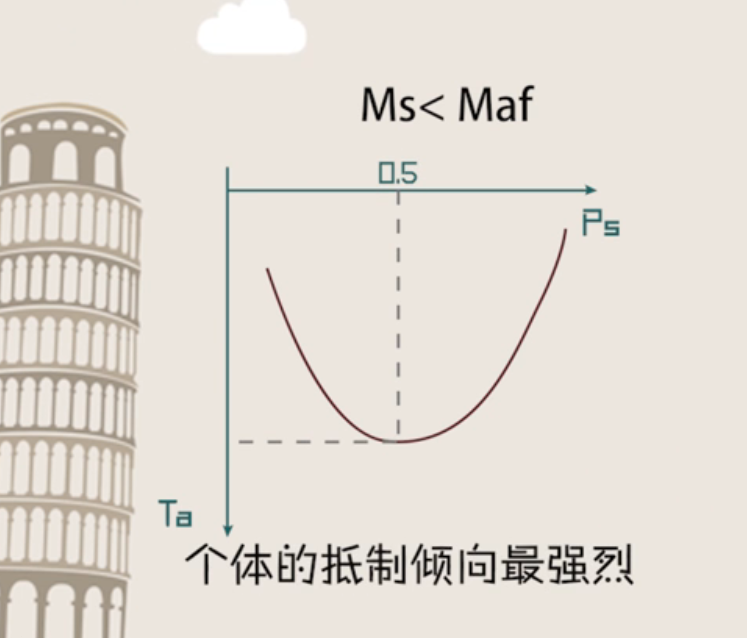

3.按照阿特金森的成就动机的结构,当一个人希望成功的动机高,而避免失败的动机低的时候,他最终的(合成)成就动机是怎样的(高)。

4.心理学家阿特金森认为,具有力求成功动机的人倾向于选择成功概率为(50%)的任务。

5.中国谚语中的“破罐子破摔”心理,在心理学上称为(习得性无助)。

6.阿特金森提出在成就动机的形成过程中,有两种方向彼此相对的心理作用是(B.害怕失败D.希望成功)。

7.认知心理学家认为存在这两种不同的目标取向(B.表现目标C.学习目标)。