弁言

三民主义

唐六典

通典

建国方略

政学私言

孔子与中国之道

简介

中文版书名:孔子与中国之道(修订版)

英文名:CONFUCIUS AND THE CHINESE WAY

作者:【美】顾立雅(Herrlee Glessner Creel)

顾立雅(Herrlee Glessner Creel)(1905年1月19日-1994年6月1日),生于芝加哥,毕业于芝加哥大学,美国芝加哥大学教授。曾任芝加哥大学东方语文系主任、美国东方学会会长、亚洲学会会员等,是西方著名的汉学家,同时也是孔子研究的权威。曾著有《孔子与中国之道》、《孔子真面目》、《从孔夫子到毛泽东的中国思想》、《传说中之孔子》多书。

顾立雅的孔子观对现代的欧美人士影响颇大。他的著作,特别是《孔子与中国之道》,一向是西方汉学界孔子研究领域学者的必备参考书。他对中国初期汉学的贡献亦使芝加哥大学成为西方汉学研究的中心。

译者:高专诚

出版社:郑州:大象出版社

ISBN 978-7-5347-7962-6

本书概要

瘟疫刚爆发时标记过。作者受顾颉刚之流影响比较大,荒唐言较多。不过关于欧美、中华民国和儒学的关系的考证极具启发性,虽然是神州陆沉前的作品,还是远超今日上窜下跳的货色的作品!

这本书最大的缺点就是受顾颉刚为首的疑古派和以胡适之流的乡愿影响太大,以至于关于尧舜禹孔子的一切都被否定了。而这本书最大的优点就是论证了孔子思想和自由共和思想拟合性,而且用丰富的史料证明了孔子对欧美特别是法国自由平等博爱思想形成的巨大影响,而且一定程度上暗示了欧洲的孔夫子魁奈对亚当斯密经济思想的直接影响(laissez-faire即自由放任来源于无为),从整体上看应该是中华文明而不是基督教文明和古希腊古罗马的传统一起构建了整个西方文明的基础,而历史经验表明基督教和它的两个衍生教即伊斯兰教和马列教给全人类带来了无穷无尽的灾难而且这种灾难还将持续很多年!!

爱默生(Emerson)是美国文化精神的代表人物,美国总统林肯称他为”美国的孔夫子“、”美国文明之父“,以爱默生思想为代表的超验主义是美国思想史上一次重要的思想解放运动,被称为”美国文艺复兴“。

维基百科上爱默生条目下这段话来源不定,本人搜索只发现爱思想网上有文章(《刘悦笛:美国超验主义与儒家世界观——孔孟与爱默生的深层对话与介入重构》)提到这点,英文的内容也有但是不是正规出版物,而且基本和Chinese相关。网上的英文文本内容如下:

Emerson is an iconic figure inAmerican culture, and PresidentAbraham Lincoln called him"America's Confucius" and "thefather of American civilization.Transcendentalism, represented byEmerson's ideas, was an importantintellectual liberation movement inthe history of American thought andhas been called the "AmericanRenaissance.

搜索到的唯一出版物是GoogleBook上的如下这本书:

| 名称 | Emerson, the American Confucius: An Exploration of Confucian Motifs in the Early Writings (1830-1843) of Ralph Waldo Emerson |

| 作者 | Kyle Bryant Simmons |

| 撰稿人 | University of Texas at Dallas. Graduate Program in the Humanities |

| 出版商 | University of Texas at Dallas, 2013 |

| 页数 | 718页 |

但是就这本书的简介来看,没有提到林肯。这个暂且保留,以后再说。

Henry David Thoreau在其在代表作《瓦尔登湖》中多次引用来自《论语》等书中的话。

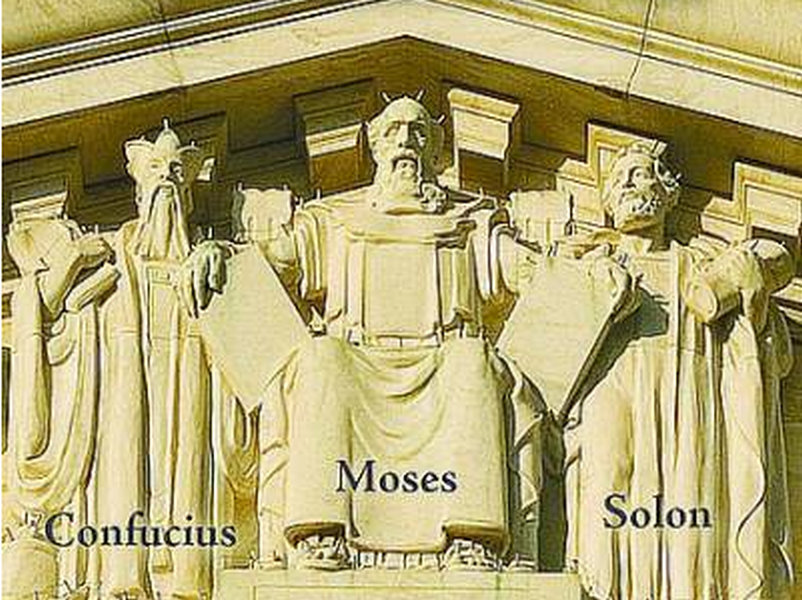

此外孔子出现在美国最高法院的雕像中也是儒学对美国产生的影响的象征。

Confucius, Moses, and Salon in the east gate of the Federal Supreme Court of the United States

原则上来说,不能拿洋人的点赞当门面,但是洋奴除了洋人的话根本什么都听不进去,洋大人认证的东西放在它们面前才能让它们少吠几句!

本书最有价值的部分是第一章、第八章、第九章、第十五章和第十六章。

本书译者下了很大功夫,在注释中对顾立雅很多错误的说法进行了批驳和改正。这个给个👍!

不过译文也有较多错误,比如p6沃尔夫的生年是1679不是1629、p275杜霍尔德(Du Halde)生卒年应该是1674—1743。

虽然本书作者是美国人,但是本书主要讲述孔子,故放在中文书籍栏目中。

孔子与中国之道全文

总序一

作者:任继愈

总序二

作者:张西平

同时也应看到,海外中国学与中国近现代的中国学术进展紧密相连。从晚明时开始,在全球化的初期,中国已经被卷入世界的贸易体系之中,关于中国的知识、文化、历史、典籍已经开始被这些来华的传教士、外交官、商人研究。从那时起,中国的知识已经不完全归中国学者独有,开始有了另一套讲述中国文化和学术的新的叙述,这就是海外中国文化研究(汉学或中国学)。而且在1814年的法国,他们已经把中国研究列入其正式的教育系统之中,在西方东方学中开始有了一门新学问——汉学。

新版译序

时光荏苒,距离上一次审改译文,又是10年的光阴。这本书从20年前在山西人民出版社付梓,到10年前在河南大象出版社出版,20年间被许多读者视为良友,也一直是我的枕边书。何其幸也!这是一部好书,当然主要原因是原作者写得好,但是译者的全身心投入,也应该是原因之一吧。

20多年前,我第一次读到这本书,并随之开始以翻译的方式加深阅读,其结构之合理、分析之深入、材料之广博、行文之严谨,深刻影响了我的学术生涯。如今再次重译,忽然意识到,原著者对孔子和孔子弟子是倾注了很深的感情的,而这样的感情也是做传统学问所必需的。受原著者感情投入的影响,此次重译,断断续续进行了两年,力图使全书的面貌有所改观,也使自己再次受益,再次有所进步。

此译本自20多年前出版以来,经过了多次重印和小的修修补补,一直深受学界内外广大读者的欢迎。我自己也经常阅读,自然会经常发现一些小的舛误,更意识到还有一些缺陷是非补不可的。2011年,与大象出版社商议之后,决定作一次较大的修改和增补,主要是从三个方面着手。一是修改译文方面的失检和失误,在自查之际,亦参考了王正义之译本(台湾“韦伯文化国际出版有限公司”2003年版),在此特别表示感谢。二是根据这些年来研习孔子及孔子弟子生平及思想之所得,增加了一些“译按”,力图对顾氏原著的一些观点予以商榷和再商榷。三是对许多引文的出处,特别是古文的出处,作了必要的增补,以期最大程度地方便读者的阅读和参考。

此次重译虽多沥心血,然而正所谓“生也有涯,而知也无涯”,不妥或失当之处势必仍有,故非常期盼方家和读者的指正。

付梓之际,特向大象出版社及本书责编李光洁女士致以深切感谢,感谢他们对传统文化的关注和辛勤付出。

高专诚

2012年11月22日

英文版作者自序

在很多人类群体中,都把孔子看作是许多世纪以来最重要的历史人物。在现代西方的某些最基本的社会和政治思想的发展过程中,孔子思想发挥过作用。在东亚,孔子的名字仍然引发着一些思想最保守者与最激进者之间的意识形态斗争,他们都在寻求对于有关资料的种种不同注释的蕴意,以证明孔子赞同他们的观点。

当我们从孔子在其身后的历史上所获得的荣耀着手去审视那种告诉我们这位历史人物在世时之情形的传统说法时,我们失望了。在这些传统说法中,孔子被说得毫无独创性,仅仅是热衷于复兴古代的习俗。在对他的生平事迹的叙述中,孔子在总体上被描述成一个没有个人魄力的人,他的行为也经常与他讲述给他人的思想背道而驰。这种情况不能不让人认为,肯定有某种东西出了差错。传统说法所描绘的这个人与历史事实所显示的情形不甚相当。对此,有一种可能的解释是,传统说法并没有实事求是地描述曾经在人世间生活过的孔子。本书就是对这种可能性的探究。

本书所作的这种探究当然不是寻找真孔子的首次尝试,也不会是最后一次。如果本书的努力能被证明是朝着正确的方向迈出的一步的话,作者也就心满意足了。

……

书中仍有的任何差错均由我一人负责。因为它的主题是庞大而复杂的,无疑会有许多错误。对此,我的态度正如《论语·宪问十四》中提到的一个人所说的:“本想使过错减少一些,但却还没有完全实现(欲寡其过而未能也)。”

背景

第一章 传统说法与实情

2500年前,中国降生了一个婴孩,他的一生对人类历史的影响很少有人能与之相提并论。传统说法认为,他是贵族之后,还是帝王的后裔。 [1] 他临世之时,据说有苍龙和“神女”在空中盘旋。 [2] 但是,孔子自己却说:“年轻时我没有社会地位,还生活在卑贱的环境中。” [3]

【按:海昏侯墓屏风中有”野居而生“的话,把《史记》所记载的”野合而生“视为传抄错误是最合理的解释。】

传统说法把孔子看成一位严厉的学究,说他制定下细致的规则让人们言行是比。实情却是,他小心翼翼地避免制定死板的规则,因为他坚信,任何人都不可能完全遵循他人制定好的教条,更不可能因此就免去反躬自思的义务。

【按:因材施教的孔子一以贯之的是道,或者说是原则, 具体的要求或建议都是根据具体情况而定的。】

在政治上,孔子通常被认为是保守分子,甚至还有人说他的首要目标是复古和捍卫世袭贵族的政治特权。事实上,孔子倡导和促进了一场彻底的社会和政治革新,所以,他应被看作是一位伟大的社会变革者。在他去世后的几个世纪之内,盛行于他那个时代的世卿世禄的政治制度最终在中国消亡了。对于这一旧制度的崩溃,孔子的贡献大于任何人。

【按:孔子开私学,向已经沦为平民的贵族子弟提供周礼规定的教育,使他们成为具有担当精神的士,为中国文明的发展提供足够的新鲜的血液——贤人,从而使得礼崩乐坏、仁义充塞之后仍有忠义之士在黑暗中传递文明的火种,从这个角度来看,”天不生孔子,万古如长夜“是非常合理的评价!】

年轻时的孔子不得不自己谋生,以至于去做一些卑贱之事。 [4] 从这些经历中,孔子得到并且从未失去的是对普通人的深切同情。他们遇到了太多的难题,遭受了太多的苦难。周朝的中央集权政府已经瓦解,封建诸侯只是名义上臣服于周天子。然而,这些诸侯并不能说是独立的,因为其中的一些又成为他们的家臣的傀儡。在诸侯国和各国贵族之间,公开的和私下的争斗愈演愈烈。各国诸侯根本无力制定有效的法律法规,以使他们避免受制于自己的得力助手、拥有武装的属下或者竭力僭夺他们的权力的野心家。在一个诸侯国之内,即使权势最大的贵族家族也不能保证不被摧垮,它的首领也很难避免受到谋杀的可能。不用说,普通大众的处境就更为悲惨了。在国与国和贵族与贵族之间,无论谁在争斗中获胜,普通百姓都得遭殃。甚至在和平时期,普通人也没有安全保障。他们无权无势,始终是贵族们的牺牲品。在这种朝不保夕的形势下,世袭贵族的主要兴趣自然就转向了狩猎、战争和穷奢极欲。为偿付这些消遣和糜耗所需要的费用,他们对人民的赋敛已经超过了人们最大的承受力;而对于人民的所有抗争,他们都予以无情镇压。

目睹这种状况,年轻的孔子根本不能忍受,他下决心倾尽毕生之力去匡正时弊。他坚持不懈地向人们讲述他的主张。根据他的主张,这个世界可以变得更适合于人们的生存。孔子逐渐召集起一群年轻人来学习他的学说,因此,他就成为一位知名的教师。

孔子学说的基本点是简明的。在他所见之处,人们都在彼此争斗,但他不相信这是社会的本有状态。他认为,人们彼此合作才是正常的;竞争是必要的,但竞争不应该是相互谋利,而应该是增进共同的福祉。在他看来,用来衡量统治者治国成就的标准应该是:统治者不是为自己敛财和攫权,而是设法给他们的子民带来福利和幸福。

孔子认为,只要仁慈的君主掌握政府,他梦想的世界就会到来。我们有充分的理由相信,孔子将乐于看到世袭制被废除,如果这一天真有可能到来的话, [5] 但实际上这是根本不可能的。所以,作为对这一理想的现实折中和替代,孔子转而努力说服君主们改变其管理机制,让他们的大臣有德行、有才能,以及经受适宜的从政训练。他努力教育年轻人做这样的大臣。因此,在他所从事的教育活动中,孔子对贫贱者和富贵者一视同仁。孔子收授弟子只有两个条件:聪慧和勤奋。

孔子试图完成一场不流血的革命。他想取消统治者继承而来的实权,把它交给合乎道德标准的大臣,进而使政府改变其目标,从为少数人谋福祉转向为全体人民谋福祉。他明白,要完成这场革命,仅有思想信念是不够的,他还得努力激发弟子们对这一事业的真正热忱,而他自己的一生就是献给了这一事业。在这方面,孔子取得了相当的成功。这个“有道之士”[Knights of the Way,借用阿瑟·韦利(Authur Waley)的妙语]的团体受到了这种献身精神的激励,而这种献身精神并不逊色于出现在欧洲中世纪的基督教的骑士精神。

【按:欧洲中世纪的基督教的骑士精神就是舔狗精神和疯狗精神的有机结合,也配用来和士人精神比吗?夷狄也配与中夏相提并论吗?】

然而,孔子并不只是要全力以赴地做个教师,他更想指导国家政治,并看到他梦想的世界在他手中变为现实。可是,当时的各国君主显然不可能认真考虑并授他以实权。尽管至多他们认为孔子是个无害的怪人,但是,一旦给他权力那就危险了。相反,他们把政治高位给予孔子的某些弟子。正是在这些弟子的坚持下,孔子最终在他的故乡鲁国得到了一个职位,但那只是个荣誉头衔,可能根本没有实在的权威性。 [6]

【按:在孔子从政的问题上,顾立雅的观点有很多错误。鲁定公重视孔子,支持孔子堕三都。鲁定公十二年,孔子为鲁国的大司寇兼摄相事,为了加强君权,派子路堕毁三桓的三都私邑。从这个角度来看,孔子显然是支持加强君权的,虽然君权也要被限制在礼法规定的范围内。鲁哀公作为鲁国君主称孔子为尼父,但是孔子年龄大了,不适合再担任要职了而已。显然不是鲁侯不愿给有实权的高位。】

当孔子发现在这样的位置上无所作为时,便去周游列国,寻求能够认真履行他的政治思想的在位者。但是他从未知遇。这样的游历持续了十多年。总的来说,周游列国期间的孔子几无所获,但却证明了他为了实现自己的信念而情愿备尝艰辛。

回到鲁国后,孔子继续其教学活动。5年之后,孔子去世了。他的一生没有大的起伏。没有高潮,也没有低谷。他的主要抱负无一兑现。在他去世之时,每个人肯定都认为他是个失败者。的确,他自己亦持如此看法。

孔子死后,在他的学说代代相传的同时,儒家也渐渐壮大起来,并不断扩大其影响。孔子的学说经过一代又一代人的阐释,逐渐发生了深刻变化,直到最后连他自己恐怕都无法辨认。但是,孔子所坚持的两项原则还一直保存着,即强调不是以出身而是以德行和才能为标准来选择从政者,以及政治的真正目的是人民大众的福利和幸福。尽管战争和压迫与日俱增,人民的生活日益维艰,但后一项原则却使得儒学在普通大众中广为传布。

西元前221年,相对野蛮的秦国蹂躏了中国,把这个国家变成了一个极权帝国。儒生们拒绝合作,秦帝国就禁止了他们的书籍和学说的传播,甚至还处死了他们中的一些人。可是不到20年,一场革命就推翻了秦王朝,而儒士则在这场革命中扮演了重要角色。

【按:例如孔子八世孙孔鲋是陈涉的博士,坚决反秦!】

随后建立的汉朝总的来讲比较看重儒生。可是到了第六代皇帝,即怀有极权野心的汉武帝时,一些儒生与这个皇帝发生了冲突。汉武帝极其聪明,他没有公开反对儒学;相反,他摆出了赞助和拉拢儒学的姿态。他让一大批儒生享受政府俸禄,他还亲自主持朝廷选取官员的考试。可以说,汉武帝的所作所为,对儒家学说的发展产生了不可忽视的影响。大约从这时起,儒学开始被滥用,以至于发展到替专制政治作辩护的地步。儒学的这种转向,是对孔子学说的彻底败坏。然而,正是为了反对这种败坏,才启发和鼓舞了另外一些儒生的从未止息过的抗争。

现今流行的大部分有关孔子的资料出自汉代或汉代之后。孔子的传记和有关的注释确实是力图把肉和血附在古代典籍的骨架上。几乎在孔子去世之前,粉饰他的传统就开始了。孔子的那些非常重要的思想在他自己的时代并未受到赏识,而后来出现的孔子传记却把他写成一位有权有势的政治家,这种情形着实令人不可思议。另外,与儒学相敌对的思想派别起初是攻击和嘲弄孔子,但后来却又转而利用他,甚至是极权主义的法家也顺势把孔子变成了极权主义者。这方面最有效的做法是,法家人物借孔子之口倾吐极权主义观点,同时,为了掩盖对孔子思想的歪曲和利用,还在他们的著述中插入了一些最受人尊敬的儒学经典的字句。

对于那些认为孔子的民主观点难以接受,而要把他描述为肆无忌惮的帝国权威的支持者的人们来说,上述的一切是有用的。他们希求的只是把这些虚构的附加物设定为孔子的学说,并解说给其他人,从而使人们忘掉孔子其余的思想。这样,他们就建起了一层隔阂,使人们2000多年来难于发现孔子的真实思想。

可是,真正有辨识力的学者迟早都会出现。事实上,在17世纪和18世纪进入中国并成为学者和朝廷官员的耶稣会传教士们就是这样的学者。他们拂去堆积如山的近代解释的尘封,力图还孔子以真实面目。他们在发回欧洲的一封封信函中,向人们讲述了他们所发现的这位令人鼓舞的“新”哲学家的思想。

因此,在欧洲,正当众所周知的哲学的启蒙运动开始时,孔子逐渐获得了名声和美誉。一大批哲学家,包括莱布尼茨(Leibniz,1646—1716)、沃尔夫(Wolf,1679—1754)、伏尔泰(Voltaire,1694—1778),以及一些政治家和文士,都用孔子的名字和思想来推进他们各自的主张;当然,在此进程中,他们本人也受到了孔子思想的影响。在法国和英国,人们认为,在儒学的推动之下,中国早就彻底废除了世袭贵族政治,所以,他们就用这个武器攻击这两个国家的世袭贵族。在欧洲,对于以法国大革命为背景的民主思想的发展,孔子哲学发挥了相当大的作用。通过法国思想的影响,孔子哲学又间接影响了美国民主政治的发展。有趣的是,托马斯·杰弗逊(Thomas Jefferson,1743—1826)曾提议,作为国家的“政治拱顶石”, [7] 应该比照着中国的科举制度建立一种教育体制。然而,因为种种原因,儒学对西方民主发展的贡献经常在某种程度上被人们所忘却。为此,我们必须检视儒学在西方民主发展过程中所发挥过的适当作用。

在中国也发生了类似的事情。孔子是辛亥革命的重要思想前辈。孙逸仙曾说:“孔子和孟子是民主的倡导者。” [8] 他还制定了深受儒家思想影响的《中华民国宪法》。然而,他的一些同胞至今还认为孔子是个保守主义者,认为正是孔子帮助统治者锻造了专制主义的枷锁,从而对孔子怀有敌意或冷眼相向。

在一本完全是论说欧洲的书中,里克(W. E. H. Lecky)的一番描述颇为适合孔子的情形:

在一定时代的思想基础上才能产生天才人物,同样,只有在一定时代的道德水平上才能产生这样的人物:他们预测并促进未来的道德水准,传布诸如德行、博爱或自我克制等等与他们的时代精神了无干系的道德观念。他们反复灌输种种义务,指点多数人都认为是完全空想的行为的动机。他们的完美无缺的道德魅力强烈地影响了他们的同代人。在这种热情的激发之下,一个追随者团体形成了,许多人从他们时代的道德状况中解脱出来。然而,这种运动的全部效应只是暂时的。起初的热情开始渐渐衰退,周遭环境恢复了它们的优势。尽管纯洁的信仰变成了现实,但却被装饰以异化了的、脱离原位的和扭曲了的观念,直到它起初的特质消失殆尽。曾是不合时宜的道德信条,一旦迎来与之适合的文明的曙光,就会发挥它的作用;或者至多是通过信条累积的微弱的和不完全的过滤,在一定程度上促进它所需求的环境的到来。 [9]

这一切均与孔子的情形相吻合。它有助于解释为什么(正如他自己所言)孔子在世时无人完全理解他,以及后人为什么经常严重地误解他。它也有助于说明这样的事实:这个生活在很久以前的人物,在其有生之年默默无闻,却在身后留下了辉煌,并继续影响着甚至是现代人的思想和行为。

【按:孔子在世时就是被称为圣人了,怎么能算默默无闻呢?】

第二章 研究孔子的依据

人们经过很长时间才认识到,关于孔子的传统说法,即使许多学者能够接受,其准确度也是成问题的。1100多年前,生活在唐朝中晚期的最著名的儒者之一——韩愈,就抱怨同代人只是重复着关于孔子的一些极其乏味的东西。因此,他问道,如果有人想了解实情,“他们将从何处寻找呢?” [10]

几乎每个孔子的故事都以写于西元前100年左右的《史记·孔子世家》(孔子传记)为根据。一位西方学者曾写道,实际上这部传记“确定了所有时代孔子传记的基础”。 [11] 然而,19世纪初伟大的批评家崔述却尖锐地指出,这部传记事实上“十之七八是诋毁之语”。 [12] 一位当代中国学者详尽地研究了这个难题,认为在《史记》所有篇章中,这部孔子传记“最芜杂无条理”,以至于任何称之为作家的人都不会写成现在这种样子。 [13] 不过,无论这部传记有多少不足之处,它仍然是一个基础;在此基础上,我们可以建立起尽量可信的有关这位圣人的生平记载。

如果我们想在一定程度上接近实情,就必须从新的角度研究这个难题。因为现存唯一完整的孔子传记(《孔子世家》)写成于他死后的几个世纪,所以习惯上就得从它开始,但却要努力剔除掉那些明显荒谬的东西。可是,即使这样做了,也不能保证余下的东西就是真实可信的。一旦有人成为孔子那样的文化英雄,他的名字就会出现在无数的故事中,这些故事根据的是讲述者的信仰和渴望,而不是英雄人物的生平事实。

让我们先来看一个基督教的传统说法的例子。正如保罗提醒我们的,大多数早期基督徒是卑贱之人,被人轻视,遭人迫害。当他们的孩子遭受同伴的欺辱时,一些父亲用来自我安慰的想法是:孩提时的耶稣就富有神圣的力量,不会任人欺凌。于是,有两部《天启福音》就说,当其他孩子冒犯年少的耶稣时,他就使用超自然力当场置他们于死地。 [14]

【按:杀人不眨眼的耶稣确实符合洋人的内心深处的渴望~】

我们应该怎样解释这些故事呢?我们要把它们作为真实的历史吗?我们应该说它们是过分的并把被杀死的孩子的数目减少到一个吗?我们将排除超自然因素,并说这个孩子纯粹是自然死亡的吗?我们将更进一步认为,耶稣完全不是有意杀死孩子的,而这种事件无疑是根据他偶然杀过人的事实而生发出来的吗?显然,所有这些假定都是无谓的。我们越是努力变更这些故事以便使它们更可信,就越减少了彻底理解其原委的机会。其实,它们出自悲惨的、被压迫人民的白日梦。而只有这样加以理解,它们才具有实在的意义和引人注目的历史价值。但是,假如一定要从这些故事中引出耶稣的生平事实,我们必入歧途,因为它们与耶稣的所作所为绝无干系。

大多数孔子的传奇故事都与他本人无关。如果我们把诸如此类的故事放在其应在的位置上并仔细加以研究,它们将告诉我们大量的关于它们出现的那些时期(无论是汉代或其他时代)的人民的生活状况。但是,如果我们想从大量的孔子传奇中归整出孔子的真实生平,那简直是毫无指望的。因为,当传奇出现时,孔子已谢世300年或更多的时间了。那些传奇是极其混乱的,而且人们也没有区分其真伪的贴切标准。

所以,我们要依靠两种其他类型的材料来努力寻找真孔子。首先,尽管我们并不漠视在相对近晚世流行的种种传统说法,但我们认为它们只具有次等的价值,或者说是第二手材料,而我们主要依赖的是产生于近可能接近于孔子那个时代的有关他的记载。我们将把基本的参考资料限定在孔子去世后的200年内。其次,在每个主要观点上,我们将格外留心这样的作品:它们描述的是孔子时代之前的形势。

研究孔子之前的材料的重要性有时被忽略了。但是,如果我们确实要了解孔子是哪种类型的人物时,这种材料就是必要的了。我们举一个现代的例子。比如说,要想了解约翰·史密斯(John Smith)为什么倡导每周工作48小时,除非了解他所处的时代背景。假如他生活在20世纪中叶,在一个许多人认为每周工作40小时就是标准的国家作如此倡导的话,他就是在主张延长周工时,而有人就会称他是个“保守分子”了。但是,如果他提出这一主张针对的是19世纪初许多国家盛行的状况,他就是提倡剧烈地缩短周工时,在那时,他的确会被称作“危险的激进分子”。

同样的,孔子曾说过他的一位弟子(冉雍)有资格登上诸侯国君主的宝座。 [15] 但是,我们仅仅知道有这样一件事是没有意义的,除非我们了解所有的背景。而如果我们真的知道了孔子讲这话时的政治形势,那就非常重要了。因为,这位弟子并不是世袭的君位继承人,并且有暗示说他的家世在一定程度上有污点。 [16] 然而,孔子却说,弟子冉雍所具有的德行和才能,使他完全可以去做国君。在汉代,这种说法并不稀奇,但在孔子之前的任何时代,从远古文献和青铜铭文(金文)的记载来看,世袭权力一向被认为是做天子或诸侯的唯一资格。 [17] 很清楚,孔子对这位弟子的评论并非草率的赞词,而是宣布了一项最重要的革命性的政治原则。

在描述儒家思想出现之前的中国的基本状况时,我们使用的典籍是众所周知的《诗经》、《易经》中的真正早期的部分、 [18] 《尚书》、 [19] 《春秋》以及传世的铭文。我们也将使用著名的史书《左传》,但是,现存的《左传》只记载到西元前300年左右,所以我们必须慎重使用它。 [20]

我们理解孔子生平和思想的基础是《论语》。这本书记载的主要是孔子师徒的言论。尽管并非整部书都是真实可靠的,但是,那些后来附加的部分却以种种方式经常不自觉地暴露出来。毫不稀奇,在文体、词句和思想上,《论语》的后加部分与真正的早期部分是很不同的,它们中的一部分甚至是由儒家圈子之外的人伪造的。许多学者于此多下功夫。本书“附录”概括了他们的成就,并详细讨论了《论语》各篇章的可靠性。

以哲学家墨子命名的那部书多处提及孔子。乍看上去,这部《墨子》应该是一种有益的资料,因为墨子生活的时代稍后于孔子。但是,许多批评家已经指出,论及孔子个人的那些内容多半是后来掺入《墨子》之中的。 [21]

从积极的方面来看,《孟子》是很有价值的资料。儒家哲学家孟子在孔子去世后一个世纪降生,以他的名字命名的这部书以早期的文体颇为详细地记录了孔子的一些言行,这些记载与人们所认为的《论语》早期部分的记述大体吻合。《左传》很详尽地记录了孔子在世时他的故乡鲁国的历史,但总的来说对孔子的生平却所记甚少。其中记载的许多事实说明,孔子在其有生之年并不像后来传统说法中所再现的那样是位重要的政治人物。《左传》之中孔子的一些故事与其他的早期记载不一致,在某些记载中甚至出现了神怪或超自然的东西。根据这样的事实,以及《左传》之所记已经下至于西元前300年左右,那么人们完全有理由说《左传》中有关孔子的记述只能有一部分是值得信赖的。可是,这部分对于我们完整地了解孔子的生平却是很有价值的。 [22]

总之,在有关孔子生平的记载方面,孔子死后几百年写下的著作比那些完成于接近孔子时代的书有更多的细节描写,这与我们希望的正好相反。显而易见,那些大量附加的细节来自想象而不是事实,当我们审视儒家神话的成长过程时,将会留心这一部分晚出之书。 [23]

第三章 孔子时代的中国

要想理解孔子,必须认识他生活在其中的世界。有人指责孔子对政治事务太感兴趣,以至于他的思想看上去索然无味,但是我们必须指出,孔子力图给混乱之世带来秩序,他没有必要找寻使生活更有趣味的道路。在当时,要想坚持他的变革思想,并让人们像他那样自由地谈论它们,孔子是要冒着极大的生命危险的。人们经常引述孔子对各种各样的贵族和君主所做的不厌其烦的学究式的说教,言下之意是说孔子言而不当。然而,一旦了解了孔子进行这种批评的背景时,我们就会明白,尽管这样的批评只是对于那些权贵们的缺点的责备,还不是对于他们的罪恶进行谴责,他们就坐不住了,以至于对孔子被折磨至死也并没感觉到应有的良心责备,竟如同对一只被压扁的苍蝇一样。

在孔子时代,中国正好站立于十字路口。现在,让我们简要审视一下他到达此处的进程。

考古学证明,与现代中国人有关联的上古之人在中国这块土地上已经生存了相当长的时间,可是人们关于中国历史的实际知识仅仅开始于西元前14世纪的商朝,它建都在现在的河南省北部。尽管我们只是从出土文物和一些简短的铭文中了解这个王朝的,但有证据表明,它显然已经达到了相当文明的程度。它的许多制造品显示出了高超的工艺,而它的青铜器则位列人类最具艺术性的工艺品之中。 [24] 这个文明未被摧毁,但却因为受挫而被延缓了。根据传统编年史的记载,在西元前1122年, [25] 一个相对野蛮的部落联盟征服了商朝。这些部落位于当时的西部,即现在的陕西省一带。这群征服者由周人率领,最终建立了周朝。立国之后,这些入侵者继续扩大他们的征服范围,直到占领了北部的大片地区。但是,他们却没有能力用一个强大的中央集权国家管理这块领土,因为他们缺乏管理一个大国所必需的良好的交通状况、有效的金融体系和丰富的行政管理经验。

因形势所限,这些征服者不得不把大半领土分割成块,分配给周王的亲戚和协助周王进行征服战争的其他部落首领。这样就产生了封建制。在这个制度下,每个封国的君主(诸侯)可以随心所欲地管理自己的领地,只要不扰乱王朝的和平。他们要定期向周天子纳贡,并在需要时参加天子的征战。

在孔子时代以及稍后时期,早期周朝被描绘成一幅几乎是中国人的理想时代的画卷:天下一统,和平而公正。而我们从当时的青铜铭文中得到的较为真实的描述则说明,那幅画卷是被严重夸张了的。不过,相对来讲,除了强制性外,可以说周朝已经达到了相当可观的政治道德水准。因为周朝东部的诸侯被虎视眈眈的强敌包围着,这就一方面迫使诸侯们服从天子的领导并相互合作,另一方面又限制了他们过分压迫属地内的人民。事实上,如果周朝要保持住他们的统治地位,就不得不去赢得人民的支持。

在周人的种种政治作为中,有一场宣传运动颇为重要。这种宣传把周朝的征服说成是利他主义的讨伐,其目的只是要解放东方的人民,因为这些人民生活在“不道德的”的压榨者的统治之下。为了让人们接受这种设定,周王朝提出了一种关于中国历史进展的新说法。 [26] 他们宣称,周朝之前的夏朝和商朝的开国之君是表现良好的,但到了王朝的最后时期却出现了不道德的暴君。每当这种暴君当政之时,首要之神——“天”,就会四下寻找一个有资格重新接受“天命”的贵族,一个通过起义建立新王朝的受命者,这就产生了“革命有理”的理论。据此理论,这个受命者不仅有合法的权利,而且有神圣的义务去推翻暴君。如果有人要问:如何将纯粹的犯上作乱者与上天指定的王朝合法继承者区别开来呢?回答是:人民将追随后者的事业,并协助他取得胜利。很清楚,尽管周朝的宣传家并没有明显的政治民主的意图,但却为后来的民主思想的发展奠定了坚实的基础。

随着时间的推移,周王朝的权威开始衰减,第一代封建诸侯的后代们再也不受相互合作之规定的约束了。他们逐渐无视天子的号令,彼此征战不休,以至于强大的邦国开始吞掉弱小的近邻。西元前771年,也就是孔子诞生前220年,由几个诸侯和一些“蛮夷”部落组成的联盟进攻周朝西部的都城(镐京,今陕西西安)。周天子(幽王)被杀,西周王朝完结了。继位的天子(周宣王)迁都到东部的洛邑(今河南洛阳)。这就是周朝后期称为“东周”的由来。建都洛邑的东周王朝总是处在某位诸侯的保护之下,从此以后,周天子基本上只是诸侯首领的傀儡了。

环绕中原诸国的所谓“蛮夷”部落并不一定是不同种族之人,区别只是他们没有履践中原的华夏文化。几个世纪过去后,他们多半都在渐渐中原化,变成了中原人,但在此之前,他们却是一种经常性的威胁,不断地在边境一带抢劫,并伺机吞并中原诸侯国的领土。政治分裂使得中原诸侯国无力抵御这些“蛮夷”之人的侵蚀,但有一种倾向越来越明显,即如果华夏文化不想被灭亡,就得有个领袖人物出面主持大局。然而周天子软弱无能,根本无力担当盟主的角色。在诸侯国中,尽管有一些君主很想称王称霸,但是,如果任何一个国家强大起来并对他国形成威胁时,其他诸侯国就会群起而攻之。不过,到了西元前679年初,东周诸侯国还是拼凑起了一个同盟,同盟中最有力的诸侯(齐桓公)领起“霸(伯,贵族首领)”的头衔。在随后两个世纪里,还有几个诸侯担当或自诩过这个头衔。他们强有力的时候,就向承认他们领导的各国征收贡赋、监督共同防御,并取代了除宗教职能之外的所有的天子之事。

在东周初建(前770年)与孔子诞生(前551年)之间的200多年里,各国疆界不断变更,其情状只能用简图(见前附)的方式大概描述一下。总的来说,在中原地区的中心地带,黄河两岸的国家保存的华夏文化是最近乎纯正的传统。在这方面,特别重要的是周王的皇家领地、由商王的后代统治的宋国以及宋国东北面的孔子故乡鲁国。这些诸侯国以及别的中央小国,与周边国家相比,长于文化素养,而拙于武备和军事扩张。中部诸国产生的思想家倾向于强调和平与人的幸福,而许多尚武者和“律法”者(兵家和法家人物)却是周边国家之人。

尽管南方大国楚国几乎统治了整个长江流域,但是经常不断的国内贵戚间的明争暗斗却削弱了它的巨大潜力的发挥。在文化上,楚国与中原诸国有一定的隔阂。如上所述,楚国本来是“蛮夷”之邦,它只是逐渐成为华夏文化的信徒的。

楚国的情形在某种程度上也可能符合西方大国秦国的实际。秦国建都在现在陕西省西安市的附近,这是周人的故址,但有证据表明,秦国文化在一些重要方面不同于整个中部诸国的华夏文化,也许正是因为这些不同,后来才促进了秦国的极权主义的成长。

还有另外两个强大的国家,即建都在现在山西省的晋国和包括现在山东省大部分地域的齐国。齐国既富庶又有实力,齐桓公率先夺得霸主地位,除了名号和宗教职能外,他几乎取代了周天子。但是,为了保住他的霸主称号,齐桓公不断进行军事征战,直到把齐国的国力消耗殆尽。齐桓公在西元前643年去世,此后,他的儿子们为争夺王位而大动干戈,掀起内战。齐国就此衰弱了,以至于在此后的诸侯联盟中从未再掌握过显著的权力。

没有必要详细复述这一时期几乎连绵不断的战争,不仅中原各国彼此兵戎相向,还有半野蛮的楚国的不断加入。而且,此时的北方“夷狄”之人也经常对中原地区进行威胁。有一次,在位的周天子请求狄人帮助他对抗中原之敌,结果是,周天子本人有一段时期却被这些狄人逐出了都城。一般的模式是,几乎总是周边的大国之间发生不断的军事冲突。中部小国情愿保持中立,但那是行不通的。他们被迫依附这一边或那一边,而当新的压力出现时再变换立场。他们最不幸的事实是处在大国之间,成了命中注定的相邻强国之间的战场,有时甚至是定期的。因此,周边大国省去了战争的恐怖,而中部诸国却大遭其殃。中部诸国的哲学家之所以大声疾呼和平,而周边地区的哲学家之所以倾向于赞美战争的荣耀,以上所述无疑是原因之一。

有时,大国的军队并不互相攻击,而是仅仅满足于惩罚中部诸国的摇摆不定,并迫使他们发誓忠诚于新的协定。协定的签署完全是一种宗教仪式。先要宰杀一个用作祭品的动物(“牺牲”),把它的血涂在协定的每份副本上。参与协议的每位国君或官员在签署协定后大声朗读它,并把牺牲品的血涂在自己的唇上。最后,一份副本与这个牺牲品一起埋掉,以使神灵能够强制协议条款的实施。孔子出生前几年就有这样一个协定,内容是强迫中部国家郑国加入诸国联盟。这份协定的结尾是这样说的:“如果有谁毁约,那么那些负责监督签约者的忠诚和协定执行的人、著名山河(的神灵)、众多的(其他)神灵和所有接受牺牲品者,以及我们七姓十二国的祖先——所有这些精明的神灵,都会来惩罚他,使他失去他的人民,还要废除他的职位,惩治他的家庭,完全毁灭他的国家和家族。” [27] 这真是太可怕的誓言了。然而,两个月之后,在武力压迫之下,郑国就又一次改变了它的忠诚。

其他国家也受难于这种情势。但是,像郑国那样被迫向新主子发誓永远忠诚的习惯性做法变得那样滑稽,以至于类似郑国的这种宣誓效忠的做法几乎毫无意义,所以,郑国索性就把它的宣誓效忠不再指向某个特定的国家,而是任何有能力提出这种要求的国家。 [28]

具有这种时代特征的国家事务对当时人们的思想有两方面的重要影响。首先,这些国家显然是经常因为惧怕惩罚而加入同盟,旋即又在适当的时机退出,但是,这些改变立场的国家并没有遭受到应该行使打击作用的神灵的惩罚。实际上,真正受到武力惩罚的正是那些尽力对他们的协定保持忠诚的人。所以,在这一时期就自然而然地产生了一种怀疑主义,并逐渐怀疑到了神灵的存在,更别提这些神灵发挥其力量了。其次,不仅是宗教,就连伦理道德的基础也受到摇撼。无论何时何地,武力和强权就是正义。不仅是每个正常人,就是傻瓜也注意到了这一点。

孔子的故乡鲁国相对弱小一些,但不可思议的是,这个国家却未被任何大国摧垮和吞并,并且一直坚持到周朝末年。形成这种结局的部分原因,可能因为鲁国是著名的周公(旦)所建。周公是周王朝建立者(周武王)的兄弟,而鲁国则被看作是古代文化和礼仪的博物馆。某个强国要灭亡鲁国并非难事,但要真的这么去做,却得担负不太好的名声,明显得不偿失。当然,这并不是说这个国家的日子就很好过。事实上,它也经常为各种内忧外患所困扰。可是,与更靠近中心地区的国家相比,鲁国所遭受的战乱之苦更少一些。詹姆斯·理雅格(James Legge)统计出,在《春秋》所记载的年代里(前722—前481年),鲁国只受到过21次入侵。 [29] 与这一时期其他中小国家所受到的攻击相比较,这显然是很少的。

齐国是位于东北方的大国,也是鲁国的祸根。鲁国与齐国之间的战争是相当频繁的。齐国经常蚕食与鲁国接壤的领土,而鲁国则不断奋起抗争。有时,鲁国的反抗也会取得成功,甚至还能夺回部分领土。不过,鲁国要想真正有效地抵御齐国,只能求助于其他大国。早在西元前634年,鲁国就曾请求南方蛮夷之国楚国帮助其抗击齐国,并且真的获得了援助。 [30] 西元前609年,齐国支持的一个鲁国大臣谋杀了鲁国的两位合法的王位继承人,并让一个鲁君姬妾的儿子做了鲁公。 [31] 这位鲁公在位期间,齐国一直控制着鲁国之政。在这种情况下,鲁国最终不得不请求晋国的援助,以使其脱离齐国的左右,重获独立。从此以后,鲁国也就成了强国的随从。然而,这并不是说鲁国就完全是个可怜的受害者和无辜者。在大国面前战战兢兢的鲁国,却在比它更弱小的国家面前耀武扬威,侵略、惩罚和吞并,能做即做。

鲁国的内政呈现出与其他国家一样的特点。在整个中国,各个封建国家都是通过牺牲周天子的利益来扩大自己的权力,直到把周王降为傀儡。在封建邦国之内,则风行的是诸侯的大夫想方设法篡夺国君的权力。

在阅读儒家的《论语》时会遇到“三家”这个词,它指的是三个贵族大家族,他们是鲁桓公(前711—前697年在位)三个儿子的后人。 [32] 这三个儿子被称作孟、 [33] 叔和季,即老大、老二和老小这兄弟三人。正如欧洲的童话故事一样,最小的总是最成功的。这位季氏家族的奠基人(季友)反对他的残暴兄长(庆父)的计谋。作为老大家族之奠基人的庆父,试图自己登上君位。季友与之抗衡,还挽救了鲁君合法继承人(鲁僖公)的性命。作为奖赏,季友成了鲁国的上卿(宰相),大权在握。从这时起一直到孔子时代,鲁相的位置一直成功地掌握在季氏首领(季孙)手中,尽管其间也有一阵子被其他变得更有力量的家族暂时拥有。

大约在孔子出生前的150年间,鲁公的权力大部分落到“三家”手中,“三家”也逐渐加紧了他们的控制。其中两家的首领(孟孙和叔孙)参与了对两位鲁(文)公继承人的谋杀,并在西元前609年把他们更能接受的继承人(鲁宣公)扶上了国君的宝座。西元前562年,“三家”瓜分了鲁国,包括国家的军队和大部分岁入。他们留给鲁公的东西微乎其微,唯一得到保全的只有举行各种国家礼仪的特权。西元前537年,即孔子15岁时,季氏占据了半数以上的国土,孟氏和叔氏则占据了十分之四,而鲁君所能获得的收入只是“三家”高兴时给的一些贡物。 [34]

当然,在“三家”逐渐夺权的过程中,历代鲁公并不是没有做过从这种控制中挣脱出来的努力。孔子34岁时,鲁昭公带领一伙人企图杀死季氏首领(季孙),但在最后一刻却让他侥幸逃脱了。当双方面临决战时,叔氏搭救了季孙,鲁昭公被迫逃到齐国,在那里过起了被放逐的生活。 [35] 季氏只是定期送马匹、衣服和鞋子给鲁昭公和他的随从,但不允许他们返回鲁国。7年之后,鲁昭公死在国外。这次对抗,是鲁公坚持其独立性的无数次企图中的最引人注目的一次。

很自然,其他贵族们对大权在握的“三家”也会产生嫉恨。他们之间常有争执,起因则是多种多样,诸如与女子的私通,有一次甚至是为了斗鸡中的一方给鸡爪子装了个铁刺。这种争执通常导致暴力。反对“三家”的贵族们常用的借口是,要使鲁公重新获得被篡夺去的权力,但是“三家”牢牢掌握着权力。有时,“三家”之间也有争吵,但他们足够精明,认清了他们之间必须合作,否则就要面临灭顶之灾。

正所谓上行下效,周天子被篡权的进程也就是诸侯被篡权的进程,诸侯的权力被他们的卿大夫篡夺,但是,这种进程并无休止。这些卿大夫的属下(家臣)也在竭尽全力侵夺上司的权力。当这些家臣作为邑宰掌握了某座城邑时,有时会关起城门据邑叛乱,背弃对上司的忠诚。有时,据守着这些城邑及其所属地域进行叛乱的家臣,还会把这些地盘从一个国家带到另一个国家。

孔子47岁时,季氏的家宰(总管)阳虎进攻季氏并囚禁了季桓子(季孙),还强迫季桓子跟他签订协议,以承认他的权力。第二年,阳虎又迫使“三家”的所有大夫以及国中的其他人与他订立盟约。此时,鲁国实际的统治者既非鲁公又非“三家”的首领,而是阳虎。两年后,阳虎与另外一些家臣策划谋杀“三家”的首领,也就是说,阳虎企图彻底地取季孙而代之。但是,这个计划却在最后时刻败露,阳虎也不得不出逃他国。

不仅是鲁国,别国亦复如是。几乎谈不上权威和秩序,只有不断的暴力消长。宗教仪式倒是大派用场,因为不断举行的订盟仪式少不了它。但是,楚国的一位官员一针见血地指出:“如果能从敌人那里获得利益,就要不顾盟约地勇往直前。” [36] 在这个时代,没有我们所谓的法律概念,而且处处都是一样,人的生命是廉价的。吴国的国君为了不走漏坏消息,便亲手割断了碰巧在场的七个人的喉咙。 [37] 被主人怀疑下了毒的食物要由狗和仆人来尝。 [38] 有个小国的君主是刀剑收藏者,他用属下的脖子试验新的收藏品。 [39] 晋灵公喜欢在塔楼上用弹弓射击行人,观看人们在他的弹丸之下东躲西藏的样子;厨师做的熊掌不合他的口味时,就会被他杀掉。 [40] 尽管这样的统治者是不常见的,但并非不常见的是,贵族们总是要威胁那些敢于劝止其行为的下属,并杀死那些苦谏不已的人。如果不便直接杀死,有时还雇用刺客。同样的,过度严酷的惩罚司空见惯。在齐国,断足之刑(刖刑)相当常见,以至于店铺里都要销售为这些蒙难者专用的特制鞋袜。 [41] 所有阶层都通行贿赂,从有利于某些人的司法舞弊,直到别的国家贿赂某个大国的权臣,以便得到有利的外交政策。

即使亲戚之间也互不信任。对统治集团成员间存在的信任程度,可以从吴王僚接受其亲戚公子光(即后来的吴王阖闾)的一次宴请中得到证明。那时,孔子大约30岁。公子光想在宴会上杀死吴王僚并取而代之。他做了精心的策划,把刺客(专诸)藏在宴室下面的地窖中。吴王僚已有怀疑,但还是应邀前往,并做了周密的防备。他在沿途都布置了士兵,宴室内外戒备森严,站满了全副武装的亲信。吴王僚的这些亲兵把送餐的侍者挡在门口搜身,并要求侍者更衣,跪着上食,甚至侍者两旁还有带剑的卫兵随行戒备。这些预防措施看上去已经无以复加,但专诸却把匕首放在鱼腹中,爬行献鱼,然后突然抽出匕首刺死了吴王僚。而史书的记载则说,与此同时,“两柄长剑刺入了凶手的胸膛”。 [42]

齐国的两个有权势的家族敌视另外两个家族,他们听说对方要来进攻,便马上集合起属下,并分发了武器。准备停当后,他们去探查了敌方的情况,却发现情报是假的。然而,结果却是,为了防止对方在得知他们武装起来之后发动进攻,使自己陷于被动,索性一不做二不休,马上采取主动,抢先下了手。 [43]

正如有时人们所断言的,在这种时代背景下,孔子在伦理道德上的表现是极端拘谨的。尽管这种断言对孔子来说并不很公正,但是,他的许多同代人却连领受此种责备的资格都没有。在当时贵族们的种种非道德的表现中,私通甚至乱伦相当常见。女人,甚至是别的贵族的妻子,有时不经过任何礼仪就被那些权贵给占有了。

当然,也有一些事例表现出了这个时代特有的伟大忠诚。比如说,有许多豪侠为他们的主人和他们的原则而死,拒绝不义之所得。但是,与之相反者比较,这种道德之行真是太稀少了,并且有许多人物及其事件从历史的角度来讲并不可信。如果能作一些比较全面的思考的话,这个时代所特有的某些混乱和不安定的观念可能来自这样的事实,即某些贵族,决不是想要得到更多的领地,而是有意把他们的一些土地返还给他们的领主,希望通过减少对土地的大量拥有使他们逃脱灾祸。 [44]

个人之间的严重缺失道德的特色也体现在了国家关系上。外交使节一定得是勇士,因为如果他出使的国家被他的国家惹恼的话,他本人就会有杀身之祸。即使国君对另一国进行友好访问时也难免被扣留,这种扣留可能是为进攻该国做准备,或是为了其他原因。例如,两个小国的君主曾被楚国扣留了3年,因为他们拒绝给楚国的令尹(宰相)送上他想要的珠宝、裘衣和马匹。 [45] 有一次,一位鲁公访问齐国时被拘押,直到同意将次女嫁给一个齐国大夫。楚国的一位君主听说一个小国——息国君主的夫人很漂亮,就派人传话说,他要去息国与息侯会飨。可是,一到息国,这个楚君就杀了息侯,灭亡了这个国家,最终把息侯的夫人息妫掳掠到了楚君的后宫之中。 [46]

贵族们缺乏足够的安全,人民则根本没有。他们主要是农夫,实际上就是农奴。他们没有任何力量对付贵族,事实上,他们面对的只有纳税、劳作、土地被征用、饱受折磨和被贵族杀死。劳作者的这种遭遇几乎是无法阻止的,所以到了受苦至极时,他们只有造反。可是,对于不成功的造反的惩罚,必定是把造反者拷打至死。

即使显贵们在他们的领地之外四处游逛时,也像蝗灾一样穿过农田,伐木做薪,踏平庄稼,毁坏房舍,回去时还用武力“要求”贡品。这些暴行,即使在和平时期也是常有之事。然而,连绵不断的战争带来了更加深重的灾难。比如,西元前593年,宋国的都城被长期围困,以至于居民们饥饿难耐,被迫去吃小孩子。因为不忍心吃自家的孩子,便“易子而食”,相互交换着去吃。 [47]

周朝中央集权政治权威的逐渐崩溃越来越加重了人民的苦难。随着时间的推移,贵族的数目却增加颇快(这部分要归因于多配偶制)。与此同时,即使是低等贵族的生活也变得越来越奢侈。在偌大的中国,支撑一个王宫的挥霍并没有多难,但是,当大批的诸侯都想如同天子一样地过着无度的生活时,经济就会很紧张。如果卿大夫和他们的家臣们也都要努力保持他们不加节制的优渥的生活方式时,大众的赤贫就势在难免了。还有一个事实就是,为了维持他们的体面,贵族们不得不发动多种多样的国内的、族内的甚至私人之间的战争。这样一来,社会情势就必然会一步步地变得令人难以忍受了。

这种社会机体内部的疾病逐渐产生出了它自己的抗生素。理论上讲,贵族所有的儿子都应该得到封地和在政府中职位。但是,随着岁月的飞逝,贵族祖先太多了,以至于这个理论实在行不通了。结果是,即使国君的一些近亲都沦落为穷人。 [48] 而在日积月累之下,社会上就出现了一大批这样的人:他们有着高贵的世系,多半还受过教育;他们虽然称得上是贵族,但却很贫穷,其实际的社会处境近乎普通人。

所以,至少是作为先例,正是这样的破落贵族后裔组成了贫困的士阶层,他们在周朝后期发挥了重要作用。他们中的一些人是武士和待雇的刺客,另一些是各国朝廷里的官员和小吏,但是,他们之中也有一些是哲学家。这样的哲学家毫无例外地是些愤世嫉俗之人,因为他们知道什么是更好的东西,或者至少是其他人认为他们应该具有如此的见识。总之,他们不想接受现状。他们不是愚味无知的农夫,不会甘愿受苦而不抗争。他们对自己所受的压迫显然不满。而在他们之中,就有那么一些怀有利他主义思想的人,信仰的是全体人民的事业,孔子便是其中最著名的一位。

注释

[1] ——译按:据《史记·宋世家》、《孔子家语·本性解》等,孔子的始祖是殷天子。

[2] ——译按:据《孔子集语》卷十三引《拾遗记·三》:“孔子生于鲁襄公之世,夜有二苍龙自天而下,来附徵在之房,因梦而生孔子。有二神女擎香露于空中,而来沐浴徵在。”“徵在”即孔子之母颜徵在。

[3] ——译注:《论语·子罕第九》:“吾少也贱。”《史记·孔子世家》(以下简称《世家》):“孔子贫且贱。”

[4] ——译按:《孟子·万章下》:“孔子尝为委吏矣,曰:‘会计当而已矣。’尝为乘田矣,曰:‘牛羊茁壮,长而已矣。’”《世家》:“及长,尝为季氏吏,料量平;尝为司职吏而畜蕃息。”

[5] 因为本章是概括全书的内容,正文中没有引证相关原典。相同的观点将在下文展开。

[6] ——译按:在孔子从政的问题上,顾氏在本书的观点是值得商榷的。我们也将在此后章节中顾氏具体讲到相关问题时再详加讨论。

[7] 杰弗逊,Ⅸ,第428页。

[8] 孙逸仙:《民权主义》卷一,第10、169、232页。

[9] 里克,卷一,第310页。

[10] 韩愈:《原道》卷11:“其孰从而求之。”

[11] 卫礼贤,第71页。

[12] 崔述,卷1,“《史记》之诬者十七八”。

[13] 钱穆,第40页,“余读《史记·孔子世家》最芜杂无条理”。

[14] 皮克,第96—97页。

[15] 《论语·雍也第六》:“雍也可使南面。”

[16] 见《论语·雍也第六》“子谓仲弓”章。事实是,《左传》中并没有提到过任何姓冉的君主之家,这显然排除了冉雍曾是君位合法继承人的可能性。就我所知,其他资料中也没有任何类似说法。

——译按:所谓“污点”,应该是指《论语·雍也第六》所说的冉雍好比是“犁牛之子”,即出身于社会下层。

[17] 尧传位给舜的根据当然不是家族继承权,根据传统说法,尧在生前就把王位禅让给了舜。但最近的研究表明,不仅这些帝王纯属传奇人物,而且讲述他们以德禅让的著作也是成书于孔子之后的。详见原书第186—189页。

[18] 亦即《易经》的卦辞和爻辞,不包括所谓“十翼”。“十翼”的出现晚于孔子,这些将在下文讨论。

[19] 对《尚书》的详考,见顾立雅,第55—89页及第111页注[1]。《尚书》中的下列篇目我认为无疑是儒家之前的,它们是《汤誓》、《西伯戡黎》、《微子》、《大诰》、《康诰》、《酒诰》、《梓材》、《召诰》、《洛诰》、《多士》、《君奭》、《多方》、《顾命》、《费誓》、《文侯之命》和《秦誓》。还有几篇可能与孔子同时,但必须留在怀疑之列。余下的亦即组成今文《尚书》的大部分,明显是后来的伪作。古文《尚书》并未提及,因为一般都认为(正如中国学者早已证明了的)它们是伪造的。

[20] 见原书第202—204页。

[21] 见本书注释 。

[22] ——译按:顾氏对《左传》的如此断言是有先入之见的,从《左传》全书的角度,有关孔子的记载确实分量不多,但是在《左传》记载的近300年(前722—前453年)的历史中,除了一些重要的君主之外,能够获得孔子般记载的人物并不多见,所以,在《左传》中,孔子无疑是重要历史人物之一。另外,对于《左传》中关于孔子的记载,顾氏又加以有选择性的肯定,这也只能使相关问题更为复杂。有关这方面的讨论,我们将在本书后文专门论说《左传》时再加深入。

[23] 古斯塔夫·哈龙(Gustav Haloun)出版了这种内容的三个主要文本,他称之为“前儒家的著作残篇”(“纬书”)。它们很有意思,但是根据其日期和内容,我们没有理由把它们视为研究孔子的基本材料。

[24] ——译按:其实最能代表商代文明的,是以甲骨文为表征的成熟的文字体系。

[25] ——译按:关于周人灭亡商朝的时间,学术界有多种观点。如《夏商周断代工程》认为武王灭纣在西元前1046年。

[26] 对这场宣传运动的较全面的讨论以及对于早期历史的不同看法,见顾立雅第47—95页和顾立雅(4)第367—375页。可必须指出的是,有人认为还有比《易经》更早的证据,表明周是臣属于商的,尽管正史的描述并不明确。

[27] 《左传·襄公十一年》:“或间兹命,司慎、司盟、名山、名川、群神、群祀、先王、先公、七姓十二国之祖,明神殛之,俾失其民、队(坠)命亡氏,踣其国家。”

[28] 《左传·襄公九年》:郑国子驷、子展曰:“吾盟固云:‘唯强是从。’”

[29] 理雅格译:《左传·哀公十二年》。

[30] ——译按:详见《左传·僖公二十六年》。

[31] ——译按:详见《左传·文公十八年》。

[32] ——译按:因为是鲁桓公后人之故,“三家”也被称作“三桓”。

[33] 鲁庄公是次子。孟氏起先叫仲(氏),理雅格认为他是嫔妃所生之故。见理雅格译《左传》第74页。

[34] ——译按:在孔子时代,鲁公尚有自己的田地,《论语·颜渊》记载鲁定公与孔子弟子有子曾有过因为“年饥,用不足”而是否增加税收的讨论。只是鲁公田地甚少,甚至有时不足以维持其日常所需而已。

[35] ——译按:见《左传·昭公二十五年》。

[36] 《左传·成公十五年》:“敌利则进,何盟之有?”

[37] 详见《左传·哀公十三年》。

[38] 详见《左传·僖公四年》。

[39] 详见《左传·昭公二十三年》。

[40] 详见《左传·宣公二年》。

[41] 详见《左传·昭公三年》。

[42] 《左传·昭公二十七年》:“铍交于胸。”

[43] 详见《左传·昭公十年》。

[44] 梅,第176—177页。

[45] 详见《左传·定公三年》。

[46] ——译按:详见《左传·昭公十四年》。

[47] 详见《左传·宣公十五年》。

[48] ——译按:周天子权威的崩溃,贵族间的冲突,小国的灭亡,均可能产生这样的破落之家。

孔子

第四章 生平纪事

孔子的先祖是谁,我们无法确知。《左传》的确有过孔子的详细家族世系,但这并不是符合实际情况的记载。在论及孔子的先人时,这本书的细节未免太多了,以至于使人不得不产生怀疑,因为比《左传》更早的著作并未提及类似的细节。《左传》的这项记载中的其他地方也很值得怀疑,特别是认为孔子是商朝天子之直系后代的说法。 [1]

孔子出生在鄹地,这是鲁国的一个城邑,位于现今山东省曲阜西南部附近。传统上认为孔子生于西元前551年,这至少很接近事实。 [2] 没有一部早期著作提到他父母的名字。 [3] 这种情况支持了传统的说法:他很早就成了孤儿。对于他自己的家庭,我们知道的是,他有一位兄长和一个侄女,而他本人则是一子一女的父亲。 [4] 孔子在世之时,他的儿子(孔鲤)就去世了。至于他的妻子,我们却无从知晓。以上所述就是早期文献的记载。然而,后来的传统说法却为这位圣人附加上了君子所有的必备物,甚至包括休妻。 [5]

要确定孔氏家族在当时的社会地位是相当困难的。 [6] 孔子自谓“少也贱”,年少时地位卑贱。 [7] 这就说明,他显然也没有可观的财产。 [8] ——从《左传》上看,孔子是鲁国唯一的孔姓著名人士,尽管这个姓氏在其他几个国家大名鼎鼎,其中一个国家是宋国。传统说法认为,孔子的先人早在他之前三代就从宋国迁出。可是,这种说法是相当靠不住的。然而,孔子的祖先极有可能是贵族,但也只是低级贵族。那时的中国,从贵族降为“贫民”是瞬间之事,大世家的后代很可能就在耕种田地。 [9] 这并不是说孔子是农夫。他受过教育,还有闲暇追求诸如射箭和音乐之类的消遣,这就最好地解释了传统说法,即尽管年轻的孔子身处穷困之中,但却具有贵族的血统。

至于孔子受教育的过程,史料记载留给我们的几乎是一片漆黑。孔子弟子子贡说,他的先生“无常师”, [10] 意思是说,孔子没有固定不变的老师,但这并不一定说孔子是无师自通。孔子年轻时曾是从事文书杂务的低级官员,并且很可能因此而受到过正规的基础教育。孟子说:“孔子曾做过仓库管理员,他说:‘我的账目肯定是清楚无误的。’他也曾负责饲养牲畜,他又说:‘我的责任就是使牛羊肥壮。’” [11]

尽管孔子从不有意掩饰他卑贱的过去,但长大后还是觉得有些羞愧。 [12] 然而,没有这些早期的生活起伏,他就不可能成为那么伟大的人物。实际上,这些经历影响了后来整个中国的文化史。早年的奋争使孔子接触到了普通大众,并对他们产生了深切的同情,这种同情从未从孔子身上消失,并从一开始就使儒学蕴染上了这种色彩。正是普通人的处境使孔子拿定主意:就他所能做到的,要使每个有才能的年轻人都能获得有所作为的机会,而不要在意他们的社会地位是多么卑贱。当孔子后来宣布在他的课堂上从不拒绝任何一个有大志的学生(无论他多穷),并断言每个青年都应该受到尊重,直到他们有机会证明自己的时候, [13] 他便是既讲述了一位伟人的高尚原则,也(无疑是不自觉地)证明了他自己年轻时的奋斗目标是正确的。

孔子胸有雄心大志。因为他没有继承到有影响的社会地位,所以,他只得靠自己的努力去赢得它。然而,这并不是说他适合于从事任何能够达到这个目的的事情。在当时,最有指望的前途之一是政治阴谋,但是,孔子既无此能力,又无此天赋。即使是为了正义的事业,孔子也从来没有屈从于任何政治阴谋,孔子也不赞成为战争而战争。这就剩下了多种正统的出人头地渠道中的唯一路径,即设法赢得某位国君的欢心。但不幸的是,孔子对此更是一窍不通。

孔子从来就不会阿谀奉承。相反,当孔子的一些朋友颇费周折地使一位实权人物对孔子产生了好感,并撮合成双方的一次会面时,孔子却抓紧这种天赐良机去指出那个有希望成为他的政治赞助人的错误和克服错误的办法。这种做法是否有助于政府的道德进步并不好说,但它对孔子的政治事业却是无益的。进而言之,孔子并不擅长与“识时务”的人谈话。他不关心,也可能根本不知道如何避免愤懑之中的刺耳之言。不过,孔子的一些弟子可比他强,比如说像子贡这样口才非凡的弟子就被当权者所欣赏,并且能在政治舞台上大显身手,这是毫不奇怪的。孔子经常责备辩才,以至于我们不能肯定但却怀疑他是否无意中羡慕那些拥有这种才能的人。 [14]

孔子在脾性上就不适合做一个现实政治中的成功者。就他的资质而言,孔子毋宁是个天才的哲学家和教师,而在其他许多方面,他的天赋与现实的要求刚好相反。年轻时的孔子并没有意识到这一点,可是,假如当时有人告诉他,他会强烈否认的。不过,即使他认识到了这个事实,年轻的孔子也并不明白采取何种正确的行动路线。孔子向往着两件事:第一,如同任何雄心勃勃的年轻人一样,他很想出名。第二,他想减轻他所看到的所有骇人听闻的大众的苦难。但是,仅仅怀有这样的抱负并不能解决问题,关键是怎样依靠哲学和教育达到目的。

在孔子时代,只有去从政才能获得名声和在现实中取得实际成就。在那样的社会中,大部分的(如果不是全部的话)学术研究和教学活动是由某些政治官员负责的,可它们只是这些官员们政务活动中次要的和附带的部分。这样一来,他们肯定不会做出多少像样的成绩。确实,负责宫廷仪式的官员必须得研究礼仪,而其他官员也会为了某个特殊目的而去查阅历史档案。但是,因为忙于日常公务,他们既没有闲暇全身心地研究与他们的职责有关的全部学问,更没有工夫平心静气地思考文化问题,而这些却是哲学家所应必备的,因为他们探究的是变动不居的宇宙现象的意义。

孔子做了所有的这一切。孔子力图获得有实权的政治地位,但是当这项追求彻底失败后,他便渴望得到闲暇,以便进行学术研究和文化沉思。他多次拒绝“识时务者”的拉拢,因为他终于发现(并明确地意识到)自己根本不具备与这种人进行周旋的才能。这一定鼓舞他加倍刻苦地做学问,以便在这个他根本碰不到真正对手的领域里卓越超群。当他悲叹自己求仕失败的惨痛时,做学问(以及后来的教学)自然就成了他的真正乐趣。在朝廷之中孔子没有用武之地,像一条脱离了水的鱼儿,直到生命的终结。但是,在弟子们中间,孔子却精神抖擞,如鱼得水。

孔子可能是他那个时代的最有学问者之一,但这不一定意味着他读过大量的书。首先,许多后来声称出自远古时期的典籍在孔子所在的时代尚未问世。其次,还有原本佚失、副本稀少和书籍流通困难之类的问题。那时,典型的书稿是所谓的“竹简”,写在竹板上,用绳子捆扎起来,类似于缩小了的栅栏。不用说,这样的“书”既笨重又制作粗陋,既不便于携带也不方便阅读。孔子熟悉一些历史文献,他也可能记诵了著名的《诗》三百篇,他也曾悉心研究了礼(我们可以说它既是宗教的又是世俗的,而之间的区别在那时无关紧要)。在他那个时代,礼存在的表现形式主要靠的是约定俗成,我们并不完全清楚它有多少内容能被记录下来。

尽管书籍给孔子提供了思想基础,但却并不是他的思想的唯一源泉。事实上,他有时毫不犹豫地用一种只能被称为毫不在意的方式解释各种书籍的内容,以便得出自己的论点。 [15] 因为从根本上讲孔子并不是学者,而是政治—社会改革者,他在寻求一种使他的世界从近乎混沌中解脱出来的途径。他相信政府就应该为全体人民谋利益。但是,孔子所取得的思想成就(从此以后成为儒学的基石)尽管灿烂夺目,但却并不是能够确保实现上述目标的特效良药。他深信,要想达到这个目标,唯一的办法就是必须由这样的人对政府进行持续不断的管理,他们应该达到最高的人格高度,接受过充分的政务训练,并且以此努力献身于公共福利,以至于必要时以死捍卫之。 [16]

孔子最终认定,自己才是能以上述标准去管理政府的最合适人选,这一结论是不足为奇的,是他的思想发展的必然结果。孔子深信,他的使命就是救世。 [17] 他以这种独一无二的方式去着手实现这一目标,在好多时候还几乎获得政府要职。后来,当这方面的努力最终失败之后,他转而去一门心思地从事教学。 [18] 有人认为,孔子是中国历史上第一位私人教师,这一点很难证明。但是,即使在孔子成名之前有过这样的教师,也在历史的演化中被孔子的名声淹没了。从《论语》中可知,在当时社会中,教育尚未被看作是一种职业。 [19]

孔子最初的学生可能只是个由志同道合者组成的集群。 [20] 后来成型的“儒家学派”大抵就是起始于这样的一个非正式的文化讲习社团。此可由一些弟子只比孔子小几岁这一事实来证明。 [21] 然而,没过多长时间,孔子的思想品质和人格力量就使他被看作是夫子(师长)了。孔子的杰出之处是显而易见的,阅读过《论语》的人都会明显地看到这一点。他的学生变成了弟子,用忠诚和献身与他共同进退,这是相当不同凡响的。孔子向他们讲述他的梦想。孔子梦想这样的一个世界:战争、仇恨和残暴被和平、善良愿望和幸福取而代之。孔子对弟子们一无所求,除了创造条件使这一美梦成真。孔子近乎无情地鞭策弟子们,坚持认为他们只有靠有目的的学习和修身才能成为新型政府中称职的官员。孔子严厉斥责弟子们的懒惰,适时讥刺他们的愚笨,如果他们背离他的原则,他就用藐视来严肃地谴责他们。

孔子弟子的数目被极度夸大了。在《论语》提到的人物中,有22位可能是弟子,后来的《孟子》又增加了两人。不用说,还有一些我们根本不知其名的弟子。一些可能值得相信的传统说法告诉我们,大部分弟子来自鲁国,其他的则来自毗邻的几个国家。 [22] 尽管许多早期的记载在这些方面语焉不详,但还是明确指出,子贡是卫国人, [23] 而司马牛则是宋国的一个主要大家族的后人。

司马牛是孔子弟子中门第最高的人。他的家族在宋国世居高位,他的一位兄长受到宋公的长期宠信。但是,这种优越的政治地位最终却酿成了极大的不幸。尽管不是司马牛的过错,他也未能避免受牵连,最终不得不逃离宋国。逃到齐国后,因为司马牛的贵族地位,齐国给了他一座城作为采邑。 [24] 然而,当孔子接受司马牛为学生时,并没有因为他是贵族出身而对他特别关照。孔子对他很和善,但他的表现不是令人尊敬而是使人怜悯,因为他的思想负担太重,生活并不美满。 [25] 另一方面,孔子心爱的弟子颜回可能是弟子中最贫穷的一位。 [26]

在早期文献中,大部分弟子的家庭背景材料少有记载或根本就没有。乍看上去,至少有将近一半的弟子与《左传》中一些重要的贵族有相同的家氏,但在多半情形中,我们无法知晓他们是不是那些重要人物的近亲。孔子强调他接受所有志向远大的学生,而对他们的唯一要求是聪慧和勤奋。孔子明确宣布,无论贫穷和富有,都不能妨碍一个人才能卓著和奋发有为。 [27] 所以说,一旦进入孔子组织起的这个集群,所有的人就都处在了同一条起跑线上,唯一能对他们做出高下区别的只是他们所能取得的成就。

为什么这些学生要投奔孔子呢?首要原因之一当然是孔子的人格魅力,这具有持久的吸引力。毫不夸张地说,即使在《论语》中朦胧反映出的孔子的暗淡而被歪曲了的影像,也穿过了2500年的距离,不断地鼓舞着人们的热情,并激起了许多异域他乡和各种宗教信仰的人们对他的不同程度的崇敬。可以想见,当他在世的时候,孔子肯定被看作是有感召力的“传教士”。作为教师,孔子也对那些有浓厚学术兴趣的人有吸引力。在他那个时代,还没有其他教师能提供进一步研究文学、历史和哲学的机会。尽管人的本性会有变化,但区别并不大,理当具有一些共同的政治追求。所以,我们必须说,孔子能够训练人们从政做官,这是吸引弟子的最重要的一条原因。实际上,他的训练和他的推荐,确实有助于弟子们取得社会地位。

这并不是说孔子完全利用他的具有实用价值的主张招收学生,一如他的模仿者墨子后来公开进行的那样。 [28] 相反,孔子不断谴责那样的人,他们以原则为借口,而真正关心的却是谋取财富和口体之欲。孔子宣布,假如一个国家治理得很糟,那么,在其中做官的人,只有耻辱而没有什么荣耀可言。 [29] 不过,《论语》也告诉我们,至少有一位弟子以“俸禄作为学习的目标”, [30] 而孔子本人则悲叹“很难找到这样的人,甘心情愿学习三年而不谋想物质报酬”。 [31]

在孔子的首批学生中,只想获得物质报酬的人可能很少,但是随着时间的推移,因为他的一些弟子确实得到了很好的工作,有人便抱着精明的实用动机跟随孔子学习了。《论语》提到了22位弟子,其中的司马牛本来就有一处封地。早期典籍只是附带地、多半是偶然地告诉了我们这些人所获得的政治地位。不过,余下的21人中至少有9人成为相当重要的官员,尽管第10位(闵子骞)拒绝了当权者许诺给他的官位。在做官的这9人中,有2人(冉求和子路)的官职是先后在鲁国和卫国获得的。这些职位中最低的也是一座城镇的首长(邑宰),而最高的职位则是有3位孔子弟子相继担任的季氏家宰。 [32] 季氏的家宰是鲁国最重要的位置。在正常情况下,这样的官职是被任命的而不是可以继承的。既然季氏掌握着鲁国的实权,那么,他的家宰就会对国事具有很大的影响力。尽管一些弟子能够依靠自己的才能得到这样的位置,但那些最重要的职位还是得由孔子设法安排。 [33]

明白了以上事实之后,就不难理解为什么那些年轻人要去求学于孔子了。但是,那些受到孔子谴责的贵族们却为什么会情愿任用他的学生呢?这看上去可能有些令人惊讶。不过,对于这样的问题:当时的在位者为什么会被这样一种思想——保证其属下是受过严格道德训练的人——所吸引,有一些很好的理由可以解释。英国史学家爱德华·吉本(Edward Gibbon,1737—1794)曾指出:“对于自己的行为,专制君主可以设定任意的范围。为满足自己的情欲,他们也可以任意放纵。但是,毫无疑问,他们的根本利益却是让所有的臣民都尊重固有的和法定的社会义务。” [34]

在那样的时代,那些忠实可信的官员受到了特别的重视,成为各国权贵情愿任用的下属。比如说,从西元前505到西元前502年,实际掌握(事实上是恐怖统治)鲁国政府的人叫作阳虎。当时的阳虎,名义上只是季氏的下属——家宰。在接下来的一年,阳虎与其他5人要密谋杀掉“三家”的首领并取而代之。阳虎的阴谋差一点儿得逞,失败之后,他被迫外逃。 [35] 经历了这样的风波之后,即使是那些最放荡不羁的执政的上卿也不得不进行认真挑选,主动任用那些具有可靠道德品质的家臣。尽管孔子倡导要忠于原则而不是个人,但他宣讲的改革是通过说服而不是使用暴力来完成的。在位者完全明白,如果他们把权力交给孔子弟子,就不会导致流血革命。实际上,孔子弟子子路就是在卫国为保卫他的上司而死去的。所以,出现以下情形并非偶然:阳虎夭折了的政变结束后不久,孔子弟子就得到了鲁国政府的职位。

进而言之,孔子传授给学生的是政治原理和治国才能。他们拥有了这些有用的技能,就肯定使他们具有了大大地超乎同代人的长处,因为当时并没有其他人能像孔子那样建立起一套行之有效的教育机制。弟子们是经过挑选而形成的一个集群,因为孔子不能忍受蠢汉和懒虫。在与他们的夫子和同门的讨论和辩难中,弟子们的才智得到了磨炼和提高。他们的心灵受到历史知识、诗歌和礼仪的陶冶,所以,像子贡这样杰出的孔子弟子,在以鲁国外交官的身份与鲁国政治对手的外交争锋中屡屡获胜就是不足为奇的了。假如季孙去参加与别国的会盟而不带上子贡的话,他肯定会后悔的。 [36] 由于对政治原理的长期研究和对常见政治情势的讨论,弟子们知道如何应对复杂多变的政治和外交局面。这样一来,当吴国国君出其不意地向叔孙(这个人恰巧瞧不起孔子)索取会盟礼物时,这位大人物张口结舌,无以应对,而正是站在他身后的子贡帮他摆脱了窘境。 [37] 甚至背离师门的子羔(突然中止了在孔门的受教), [38] 也能帮助孟孙拟定外交计划。 [39] 因此,当时的在位者并不是因为喜欢或者是因为相信孔子的政治原则才任用了他的弟子。在位者任用他们,是因为这些弟子有真才实学。

当然,孔子本人的声望对于他的弟子们获得职位也起了一定作用。在这方面,孔子的才智和人格不能被忽视。与他的学问一道,孔子的才智和人格甚至在他有生之年就赢得了独一无二的崇高地位。当然,这与中国后来出现的对于他的学术思想的尊崇并不是一回事。然而,在孔子出生前,传统文化已经享誉了几百年,而他则是传统文化最热心的学生。在后来出现的某些儒家传奇中,孔子差不多只是以智者的面目出现,为人们提供所有难题的答案。这是一种夸张,但是我们肯定不能用孔子的出身和社会地位来解释以下事实:他有许多很有地位的故旧之人,他的观点也受到了社会上层的普遍尊重。

【按:前文还说孔子去世时默默无闻,这本书问题挺多的~】

可是,从《论语》中可以清楚地看出,孔子最成功之处并不是表现在与他同龄人的相处之中,而是表现在与年轻人的交往之中。仔细想来,这并不怎么令人吃惊。作为社会改革者,他具有一定程度的不切实际的理想主义思想,再加上他稍嫌傲慢的性格,使孔子认为自己肩负着一种使命,即抵制当时流行的做人准则,这种情势很容易被青年人接受。孔子并没有像个白胡子老头那样,企图用先知式的知识增强人们对他的信任。事实上,在孔子50岁之前,他的弟子们就在鲁国政坛上施展才干了,这一点确实是意味深长的。

正如我们所看到的那样,季氏篡夺了鲁公的权力,并做了许多孔子不赞成的事情。然而,正是季氏才给了孔子弟子们大部分的(如果不是全部的)在鲁国从政的机会。孔子坚持要让弟子们忠实于他们的原则,所以,当弟子冉求执行季氏所制定的征收额外税收的新赋法时,孔子便不承认他是自己的弟子。 [40] 但是,孔子并未禁止弟子们在季氏手下做官。要做这样的禁止将会是堂·吉诃德式的迂腐和空想。相反,孔子竭力把季氏人物扭转到他希望他们应该走的方向上去,并且公开而大胆地批评他们。

西元前492年,季康子成为季氏的首领(季孙),他是儒家集群的主要保护人。在当时,季康子是鲁国的实际统治者,除了一些偶然的事件,季康子的政治作为是无所谓善或恶的。季孙的继承人应该是季康子的异母兄弟,但这位兄弟却被神秘地谋杀了,而季康子则被认为与此事有关。 [41] 没有证据证明季康子是凶手,但作为主要受益者,他理当受到怀疑。可是,总的来说处在他那样的政治地位上,季康子的政治行为并不出乎我们的预料。他发动侵略战争,还用行贿的方法防止鲁公的力量变得太大。但另一方面,他也有能力保卫国家。尽管季康子并不喜欢鲁公,却还能客气地对待他。就那时的情形而言,季康子很可能是比鲁公更好的国家管理者。

孔子与季康子的关系是相当有趣的。尽管直到西元前492年季康子才做了季氏首领,但至少在那年的6年前他就开始与孔子来往了。 [42] 除了孔子弟子之外,季康子是《论语》中较多提到的人。他不仅像《论语》中的多数人所做的那样向孔子提问题,而且还参与一些讨论。据此书记载,季康子把一种药送给孔子做礼物,而孔子则做了明智的表态,他说:“我不明白它的药性,不敢吃它。” [43] 几乎对于季康子的每次发问,孔子均以说教和指责的方式作答。有一次,当政的季康子为国内众多的盗贼所困扰,就请孔子给出个主意,孔子告诉他说:“如果你没有过分的欲望,即使有奖赏,也没有人会去偷窃。” [44] 当他请教如何管理国家时,孔子告诉他,最好还是先学会管理自己。 [45]

这些辛辣的回答并未使季康子疏远孔子,而是刚好相反,季康子一定很欣赏这位教师的诚实。他也可能发现,尽管孔子的理想主义的追求不太现实,但却是可敬的。有一次,季康子问孔子,弟子子路、子贡和冉求是否可以做个称职的官员,孔子回答说可以。 [46] 而季康子则最终把这三个人推荐给了他的父亲季桓子。尽管我们没有发现孔子与季桓子面谈的记载,但《左传》告诉我们,季康子掌权的6年前,即西元前498年,子路是季氏宰。 [47] 待到季康子嗣位之后,又任用了一些孔子弟子。

《左传》提到,子路在西元前498年担任着季氏宰,这可能是孔子时代的儒家集群在历史上的第一个可以被信赖的日期。此时,孔子53岁,这证明他已开始赢得了当政者对他的某种程度的政治认可。虽然我们还不能肯定子路担任这个职位有多长时间,但他不可能在西元前502年之前得到这个位置。那一年发生了以阳虎为首的预谋叛乱,而在有关这一事件的详细的史籍记载中并没有提到子路。 [48]

这次预谋也牵涉到季氏的另一位属下。这个人叫公山弗扰,负责把守要塞城邑费地,而费地则是季氏的主要据点(封邑)。公山弗扰对季氏不满,原因不详。可是,他绝对不是像阳虎那样寻衅滋事的暴徒。实际上,公山弗扰并不完全赞成阳虎的所作所为,因为他要捍卫鲁国公室的利益。 [49] 为了确保公山弗扰帮助他实现全盘阴谋,阳虎很可能公开表示过,他背叛季氏的动机是限制“三家”的权力并交还给鲁公。尽管公山可能被导入歧途,但他仍然是个讲原则的人。即使在他不得不最终逃离鲁国时,他仍然用忠诚于国家并反对国家的敌人来证明这一点。这种行为与阳虎截然相反,因为阳虎在出逃之后却竭力怂恿齐国侵犯鲁国。 [50]

阳虎的阴谋失败时,公山弗扰并未马上离开鲁国。相反,公山弗扰占据着费邑,公开背叛他名义上的主人季氏。公山弗扰的立场是反对控制着鲁国政权的季氏,但是,这种局面在当时显然无法长期维持,除非扩大支持他的基础。很可能他梦想着恢复鲁公的权力,将鲁公置于自己而不是季氏的庇护之下。在此关头,他请求孔子参加他的“政府”。 [51]

面对这样的邀请,孔子受到了极大的诱惑。如他所述,他的天职是从政,他的使命是要救世。然而,眼看就是个老人了,如果不马上行动,行将年迈无力的孔子就不会再有机会把他的政治理想尝试着付诸实施了。费地确实是个小地方,而孔子也不赞成暴力革命的原则。但是,季氏流放了上代鲁(昭)公,并以武力世代统治着鲁国。用另一股武力对抗这种不公正,不也是很合乎正义的吗? [52]

对于孔子考虑前往费邑的冲动,子路深感震惊。子路是那种极度诚实的人,这种人坚信“是即是,非即非”。这样的人依靠一些简明的原则行事,并认为轻微的调节或折中都是不道德的。在他的家乡,子路的言行好似一位圆桌骑士。孔子曾教导他说,用武力对抗上司是错误的。那么,在子路看来,因为公山弗扰用武力对抗他的上司,所以,对于公山弗扰就应该像对瘟疫一样地躲避。子路的动机无可非议,尽管它看上去总是有些过度纯洁。同时,我们也要指出,这时的子路可能已经是季氏宰了,所以他有义务消除公山弗扰的威胁。事实上,子路后来真的去履行职责了。

孔子最终打消了加入到公山弗扰行列中的念头,但是,他还是对子路说:“他的确不会是平白无故地召我的。如果有什么人打算任用我,我就不能建立一个新的东周吗?” [53] 换句话说,孔子梦想建立一个新王朝,它将复兴那个已经不幸崩溃了的周帝国曾有过的辉煌。 [54]

除了进行教学,孔子此时还在忙些什么呢?我们只能说一无所知。年轻时他担任过各种非常低级的职务。后来,在生活上他很可能接受了弟子们的接济。孔子接受弟子们的礼物,也可能辅导那些能付钱给他的人。相对来讲,孔子是穷人,也得生活。他很有可能得到了政府的某种生活补助,特别是在引起了季康子的格外注意之后。

传统说法坚持认为,孔子曾在鲁国身居高位,并一度在鲁国的政治事务中扮演了主要角色。《左传》的记载是,西元前500年,孔子作为鲁定公的助手(相)参加了与齐国的一次外交会谈(“夹谷之会”)。在那个场合,依靠他的勇气和智慧,孔子挫败了齐国绑架鲁定公的图谋,并迫使齐国退还了已经夺去的鲁国土地。 [55] 这个故事中的许多地方是失实的,一些中国学者很久以来就对这个故事持反对态度。如果这个事件真的发生过,那将是孔子政治实效性的高峰。然而,无论是《论语》还是《孟子》,对此都只字未提。那是一个被加到原典中的颇具传奇色彩的事件,与孔子的一生是不相干的。 [56]

更顽固的一种观点还说,孔子曾经担任鲁国的司寇。乍看上去这似乎是真的,因为三部相对较早的著作,《墨子》、《孟子》和《左传》都断言他曾任此职。可是,仔细考查之后,其中两部书的证明是不能成立的。尽管《墨子》说得相当肯定,但该书中的这一部分被确认是后人附加的。 [57] 《左传》的情形相当奇特,这部书很详细地记载了鲁国历史,并且弥漫着对孔子的强烈兴趣。所以,如果孔子曾是鲁国司寇的话,《左传》应该相当完整地描述他的政治举措。然而,它只在一个地方不经意地提到了孔子曾担任过此职,那是在孔子任职前的西元前509年,文载:“后来孔子做司寇时,他用一道沟把(各位鲁公的)坟墓围合了起来。” [58]

这样的记载是一种消除麻烦的奇特办法。没有人知道孔子任司寇时都做过些什么,只有孟子解释了孔子为什么辞了职。 [59] 后来,当编年史家觉得有责任给他们的读者以孔子一生的完整细节时,便用荒唐的事情填补了这个空白。在他们的笔下,孔子担任司寇时的政绩包括当场处决犯人(少正卯),以及将奇特的罪名,诸如“制作不合常规的衣服” [60] 等,列为受死刑处罚之列。这些事情与我们从较早的和较可靠的材料中了解到的孔子的所作所为都是不相符的。 [61]

孔子做司寇本来就是不可能的。这是个重要官职,正常情况下是由显赫家族的首领担任的。根据记载,在孔子出生的前一年,鲁国公室的亲戚、有权力的臧氏首领(臧武仲)担任着司寇。马伯乐认为,这个职位很可能是世代由臧氏家族继承的保留职位。 [62] 孔子弟子极想让他们的夫子得到世俗政治的认可, [63] 而一旦孔子能成功地得到这样的职位,很难相信《论语》不去记载这个成功的。然而,这本书却从未说过孔子得到过任何政治高位。孟子认定孔子做过司寇的说法仅仅说明在孔子去世的百年之后儒家传奇便开始产生了。 [64]

孔子的几位弟子在鲁国从政后,向来急切从政的孔子却还是未得一职,这肯定会令所有关心孔子的人日益感到为难和不安了。西元前500年后不久,很可能不仅是子路(任季氏宰),而且还有子贡和冉求也为季氏服务。 [65] 在《论语》的记载中,有人对孔子说:“先生,您为什么不从政呢?”孔子回避了正面回答这个问题,只是指出,就是做个好公民也是对政府的贡献。 [66] 孔子可能像他的弟子一样,也为自己的政治处境深感窘迫。

然而,如果孔子甘愿不讲任何条件地接受委任,他肯定是能够得到官位的。但这是他不愿意做的。有一次,子贡责备他的老师对从政持超然态度。子贡把孔子的政治才能比作一块美玉,并且说道:“假如我这里有块美玉,我是应该把它保藏在盒子里呢,还是应该找个好价钱卖掉它呢?”“卖掉它,”孔子回答说:“务必卖掉它。你瞧我吧,正等待着好价钱呢!” [67]

孔子想要的价码是,不仅要有权议论政治,还要在政府中有个实权位置,以及得到真正的机会,以便纠正他所谓的现实政治中突出的弊端。执政者当然不愿给他这种权力,这是可以理解的。季康子倒是对孔子的想法很有耐性,甚至还有兴趣,但与此同时,他也一定是心存疑虑地看待孔子这个人的,因为这位哲人不仅有激进的思想,而且完全有能力不遗余力地把他的思想付诸实施。可是,即使孔子成为政府的实际管理者,他又将如何实施其思想呢?当季康子问孔子如何对付盗贼时,孔子回答说,只要季康子克制自己的欲望,一切就会好起来。 [68] 这种说法好似精彩的布道,然而作为对付犯罪风潮的实际对策,这几乎是文不对题的。当然,我们可以说,孔子当时的目的不是给出实用性的劝告,但事实上我们并未看出如果他想给这种劝告时就真的能够给得出来。作为他的政治文化的总建筑师,孔子是非常成功的,但是,如果在他的时代让他去负责实际的政治运作,他很可能会把事情弄得一团糟。 [69]

不过,尽管不容易说清楚是什么职位或者是在什么时候获得的,孔子最终还是得到了官职。根据有关记载,其时间大概可以确定是西元前502年至前492年之间的某个时候。 [70] 《论语》从未直接告诉我们孔子担任的具体官职,它仅给我们以暗示,像是解谜的线索。孔子显然认为,以他当时的地位,他足以过问任何重要的政治决策。与此同时,还有人坚持认为他根本没有接受过政府的咨询。 [71] 在宫廷里,当他与高级官员(上大夫)谈话时,他是受拘束的和彬彬有礼的,而与下大夫言谈时则是不拘礼节的和非常直率的。 [72] 另外,在《论语》中,孔子曾两次谈到他自己是“跟随在大夫之后的(从大夫之后)”。 [73]

后一个表述是说孔子自己是一位下大夫,他所说的“跟随(从)在大夫之后”是一种惯常的谦逊说法。 [74] 孔子大概不可能是上大夫的同僚,因为他对他们的态度是“受拘束的和彬彬有礼的”。而如果孔子比大夫还低的话,就几乎不可能指望过问国事,因为下大夫在朝堂排序中是最低级的。

我们虽然不知道孔子是怎样逐渐得到这个职位的,但却不难猜出其中的一些缘由。孔子弟子肯定为这项任命出了大力。而且,即使是像季康子这样的人也一定认识到以下情况对孔子是不合适的:孔子本人没有职位,而同时他的弟子们却飞黄腾达。 [75] 中国人总是十分看重所谓的“面子”,所以,很可能是为了顾及各方面的“面子”,当权者才觉得应该给孔子安排一个位置。这个位置应该是个有影响的头衔,但却没有“重要职责”,也没有实权,以避免让孔子有机会做出一些有碍于在上位者的事情。这样的职位在每个政治机构里都有,目的是转换一些有影响力的个人的能量。因为,这些人如果滞留在政府之外,很可能会给政府制造麻烦。我们应该记得,孔子曾与公山弗扰反对季氏之叛乱的行为有瓜葛,这可能会促使那些大人物们相信,像孔子这样的知名人士,如果长期处于无所事事的状态,迟早会给政府造成不便。于是,他们给了孔子一个头衔,这个头衔相当于国家的咨政(顾问)之类。

我们的考证几乎可以确定,孔子的职位终究是个闲职。很自然,这使后儒颇惑困窘。在他们看来,孔子理所应当是当时最重要的人物,比如鲁公的首席谋士。 [76] 可是,事实上《论语》只记录了孔子与鲁定公的两次会谈。以此看来,孔子的职位可能是鲁定公任命的。 [77] 在这两次会谈中,鲁定公所问的问题仅仅是向一位智者求教,而并不是我们预料之中的君臣间应有的交流。 [78]

一些儒生严重曲解了孟子所说的孔子从政的事实。孟子说,孔子并不是在鲁公手下,而是在季氏当时的首领季桓子手下做事。 [79] 后来的儒生们不相信孔子会屈尊就下服务于像季桓子这样的篡权者。可是,孔子的职位实际上只可能在名义上属于鲁公。既然鲁公是“三家”或季氏的傀儡,孟子就只好采取一种实实在在的说法。所以,最大的可能性正是孔子的朋友季康子(季桓子之子)给孔子实际安排了这个位置。 [80]

孔子接受的这个职位事实上仅仅是用来让他保持政治缄默的,但这种缄默明显有损于孔子的正直。的确,保持政治缄默与孔子反复声明的主张是不一致的,这个主张就是,一个正直的人,一个讲求廉耻的人,只有在他能够有效地为一个良好政府做贡献时才可以接受官俸。但是孔子真心希望自己无论如何都要获得这样一个机会。孟子说,孔子“在季桓子手下做事,是因为他发现自己的学说有被付诸实施的可能性(“见行可之仕”)”。一些弟子无疑也劝说孔子接受一个职位,以便测试这种可能性。他很可能情愿去做,这主要是因为年岁的缘故。既然孔子已经50岁左右了,他就不能再期望获得更好的机会和无限的未来了。

鲁国几十年来与他国的和平相处时常被断断续续的国内叛乱所扰害,这些叛乱总是以“三家”的某个封邑为中心。当初,这三个大家族把这些地方建成了坚固的要塞。但是,在控制了鲁国之后,他们迁居到了首都,并留下邑宰把守他们的封邑。对于那些具有叛逆之心的邑宰来说,占据这样的要塞显然是一种不断的诱惑,从而致使他们一次接一次地发动叛乱。西元前498年,担任季氏宰的子路建议拆毁“三家”的要塞,以便消弭这种危险。 [81] 这一计划马上被“三家”的首领所接受,并在初始阶段进展顺利。可是,不久之后就出现了军事对抗, [82] 使这一计划在其最后阶段未能进行到底。

这个计划的失败可能是子路失宠于季氏的开端。实际上,在此之前,子路已经在政治上大获成功了。孔子已经是够不妥协的了,但是也很难看到子路会一直追随季氏,因为与那些最坚定的极端道德拘谨者一样,子路的政治信条也是百折不挠的。他不会无限期地追随季氏。《论语》记载,另一位朝臣向季孙讲了子路的坏话,这使季孙开始不信任子路了。 [83] 子路的影响力可能在下降,而与此同时,冉求的影响力却在上升。 [84] 尽管冉求也是孔子弟子,但他在政务上并不受孔子之教的牵制。冉求“懂得把黄油抹在面包的哪一面”。 [85] 我们不知道子路继续供职于季氏有多长时间,但在孔子开始周游列国之前,子路就很可能因招人嫉恨而被免职或辞职了。

从《论语·子路十三》一章中可以看出,有了职位的孔子并不快活。这一章记载的是,有一天,冉求从宫廷归来时,孔子问他为什么回来得这么晚,冉求回答说,有一些国家政务需要处理。孔子一听这话就生气了,他说:“那些一定是低级事务。 [86] 即便他们没有让我担负真正的责任,但是,如果有什么可称之为‘国家政务’的重要事情的话,还是一定会来咨询我的。” [87] 然而,不久之后,孔子就连这种幻想也放弃了,因为他已经认识到,在此时的鲁国,他已无指望能做成任何事情。孟子认为,正是因为“不被任用”,孔子才作出了离开鲁国的决定。 [88] 虽然他几近60岁,还是踏上了周游列国的旅程,决心去找寻这样的一个诸侯:给予他真正的机会,把他的大道付诸实施。 [89]

对于孔子周游列国的旅程,我们只有一些零碎而不连贯的资料。写成于汉代的《史记·孔子世家》倒是有一个详尽而复杂的旅程表,但我们不能把这种后来的东西作为向导,因为它的许多地方明显是杜撰出来的。根据《论语》、《孟子》和《左传》的记载,我们有可能列出一个清单,说明他都访问过哪些国家,也还可以根据这些资料的记述,制作出另一个旅程表,甚至道家著作《庄子》也能作为这方面的佐证。 [90]

在孔子周游过的地方中,只有一部分是难以确定的。《孟子》说他访问过齐国,《论语》和《墨子》说他见过齐景公。 [91] 可是,并没有明确的证据说明孔子在他后来的这次周游中造访过齐国,而且我们也怀疑他能否做得到,因为齐景公死于西元前490年。 [92] 所以,可能如《史记》所言,齐国之行发生在以前的某个时候。后来,一些对于儒家传统进行了详细考证的人讲述了一些孔子到访齐国的故事,但是这些故事很显然是靠不住的。 [93]

那么,孔子是何时离开鲁国开始这次长期周游呢?这仍然是个在无休止地争论着的难题。《史记·孔子世家》提供的是自由选择,在不同的篇章给出的时间分别是西元前498年、西元前497年和西元前496年。 [94] 不过,无论如何这个时间不会晚于西元前493年,因为孔子在卫国见到过的卫灵公就死于这一年。 [95]

随行孔子出游的弟子是谁,以及每位弟子与孔子相伴多长时间?这是另一个不可能得到答案的难题。根据传统说法,孔子有大批的随行者,但是,这种说法很可能是受到了后代游仕之士大规模活动的影响。约100年后,孟子周游列国时,据说是“随行的有数十辆车,几百人”。 [96] 后人可能觉得,以孔子的尊严,至少得拥有堪与孟子相比的随行人员才能说得过去,但这显然只能以轶事作根据。不用说,传统说法夸大了孔子随行者的数目。 [97] 事实上,能被确证随行孔子在国外的只有两位弟子,那就是子路和颜回。 [98]

孔子先到了卫国。孟子说,子路之妻的姐夫(弥子瑕)受宠于卫公。这位贵族告诉子路说,如果孔子能住在他家,就能成为卫国的高级官员。孔子拒绝了这一要求。 [99] 不过,孔子仍然得到了卫公的礼遇,而孟子说孔子还在卫国从政了。可是,这种说法除了是说卫君待孔子以国宾并从国库里给他一些津贴而外,可能再没有其他意义了。正如孟子所示,孔子很可能得到过好几个国家类似的资助。 [100] 因为孔子并不富有,如果没有资助,孔子一行便不能周游下去。但是,如果因为孔子得到了资助就说他担任了某国的官职,却是不符合实情的断言。既然孔子弟子希望孔子去做官,并认为这个世界在漠视他,那么,假如孔子在周游列国中真的得到过任何实在的政治地位的话,《论语》是会道出这一事实的,但事实上《论语》从未陈述过此类说法。 [101]

卫灵公之妻是著名的南子,她被认为是个声名狼藉的女子。史书的记载指责说,她与其兄有乱伦关系,并在她婚后还继续着这种不正当的勾当。她也涉足于政治阴谋。 [102] 《论语·雍也第六》“子见南子”章说孔子会见了南子。这可能是她的命令,但子路认为这种会见有悖于孔子素日所为。后世的儒生认为这项记载的确太有损于圣人的形象,以至于一些人希望从《论语》中删去这种诽谤性的章节。

孔子发现,卫国的情势有似于他已离开的鲁国。他受到尊敬和资助,但却没有机会推行他的政治主张。 [103] 我们不知他在卫国待了多久,只知道他是在西元前492年之前离开的。 [104]

孔子往南去了陈国。 [105] 他经过宋国时,该国的一个名叫司马桓魋的显贵,企图伏击并暗杀孔子。 [106] 没有原因可以解释这次企图,甚至《史记·孔子世家》也没说什么。可是,也有一些相关的证据,再加上纯粹是根据当时情形的推测,我们即使不能说明其真实的动机,却还是提供了一个可以表面上说得过去的理由。但是,要想讲出这个理由,我们还得离题一点。

司马桓魋是宋国一个有权有势的大家族的一员,是最恶劣的巧取豪夺的贵族。他是宋景公的幸臣,并利用这一地位去强夺他看中的别人的财产。可是,每当这类事情使他严重受挫时,他既无勇气防御,又无勇气报复。尽管由于他的傲慢而使其他几位重臣与宋景公疏远,甚至还导致了一些人的叛乱,他还是被宠幸着。直到西元前484年,他才开始失宠。西元前481年,宋景公要杀他,桓魋与家族中的所有其他成员不得不逃离宋国。 [107]

司马桓魋的弟弟司马牛是孔子的弟子。但是司马牛是何时从学孔子,从学多久,我们并没有看到相关资料的明确说明。根据一些不太可靠的记载,司马牛可能是在孔子离开鲁国之前的某个时候成为其弟子的。 [108] 不过,虽然司马牛成了孔子弟子,但也没有直接证据表明他因从学孔子而反对他的兄长司马桓魋。可是,对于像他兄长那样的“君子”,司马牛显然不会有太高的评价。在举家逃离宋国之后,司马牛拒绝与司马桓魋同居一国。 [109] 更有甚者,司马牛有一次竟悲叹自己“没有兄弟”, [110] 而事实上,司马桓魋和他的另一个兄弟仍然在世。 [111]

作为孔子弟子,司马牛肯定懂得轻视这样的人,他们自认为凭着贵族出身就使他们有资格堕落下去。相反,正如同门子夏告诉司马牛的,儒者相信,真正的君子会以尊敬和礼貌对待所有的人。这样一来,周围的人,全世界的人,就都会是自己的兄弟。 [112] 孔子教导司马牛说(正如后儒最终教导全中国人一样),一个人之所以高贵,依据的是心灵和精神,而不是血统。某个人之所以值得依靠,也并非因为他祖上是什么人。然而这个新的价值结构与司马牛亲属的行为格格不入,这使他忍不住要有一种不祥之感和焦虑意识。为此,孔子告诉他说:“如果反观内心时,你发现自己根本没有什么错误,你就不会有什么忧虑和恐惧了。” [113]

然而,在司马桓魋看来,孔子所倡导的东西显然正是苏格拉底(Socrates)被判的罪行:腐蚀青年。可能正是由于这种原因,他才企图暗杀孔子。可是,应该强调的是,我们不能断定这就是他之所怨,因为我们无法确定司马牛就学于孔子的日期。

无论如何,孔子是以坚强的意志行事的。他自称受命于上天,而司马桓魋则无权干涉天命。孟子说,孔子在经过宋国之前就已穿上了“不引人注目的衣服”,以便预防不测。 [114] 《论语》也记载了孔子一行人在匡地经历过的一次非常相似的险情,这可能是同一事件的另一种记述。在匡地的那次险情中,颜回与众人跑散了,孔子担心他被杀,但最终他们又团聚了。 [115]

孔子和他同伴的这些受窘事件很可能发生在去陈国的路上。事实上,据说他们曾因缺乏食物而变得很虚弱。 [116] 可是,他们最终到达了陈国的都城,在那里,孔子被一位大臣当成公室成员一样的贵宾来接待。 [117]

《左传》说孔子于西元前492年在陈国,此时,这个不幸的国家已经走上穷途末路。像它的西邻小国蔡国一样,陈国的南部已被强大的楚国视为自己的疆域。这两个小国变成了两个“蛮夷”之国——楚国和吴国——相互争斗的走卒。楚国在西元前494年占领了蔡国,并命令它的人民迁出国土,以报复它附从吴国。陈国有一次拒绝帮助吴国进攻吃了败仗的楚国, [118] 但这种保持中立的企图是徒劳的。陈国时常遭受侵略,入侵者先是吴国,后是楚国。到了孔子访问后的第12年,楚国终于灭了陈国,吞并了其领土。

在一次侵略战争发生时,孔子可能仍在陈国(鲁哀公六年,西元前489年)。总之,陈国君主难得有闲暇讨论哲学,他一定也很难被说服去相信德行能导致和平、繁荣和幸福。事实上,并没有证据表明孔子曾会见过陈公。根据记载,孔子只谒见过陈国的司败(司寇),而这位显贵对孔子也并没有多少好感。 [119] 孔子在这个地方没有什么朋友, [120] 他开始思念家乡鲁国。孔子明确讲述了归国之意,并认为因为身在异域,便约束不住一直留在鲁国的弟子。 [121] 不过,尽管有上述种种令人沮丧的情形,孔子却并没有停止过他的政治求索。

这一时期,只有一件事情是真正有趣的,那就是两位著名人物的会见。一位是孔子,另一位是楚国知名的贵族叶公。可是,有一个问题必须要澄清,那就是,在楚国君主自称为“王”,“公”只是国内某一区域的统治者。 [122] 不过,叶公是个有权力的人,据说是楚国君主的亲戚。在这个国家,叶公不仅是个有权力的人,还是个不同寻常的讲求原则的正派人。叶公一度是楚国左军的统帅,指挥过无数的军事行动。在一些场合,《左传》把他描述为像孔子那样的有主见的人。叶公坚持道德而不是武力的重要性,倡导宽待人民,还批评那些明目张胆地损害国家利益的贵族刺客。《左传》中诸如此类的言论并不总是可信的。有时我们发现,它们出自那些行不践言的人们之口。 [123] 可是,叶公却是言行一致的。据说他在民间声誉很好。在与孔子会见后很久,一个叛乱者谋杀了控制国家政治的楚国令尹(宰相)之后,叶公率领军队平息了这场叛乱。同时,由他管理的政府花了很大的力气才恢复了秩序。这些都做好之后,他让前令尹的儿子继续担任令尹,自己则返回叶地。 [124]

孔子自然想会见这样的人,而叶公想必也对孔子的思想感兴趣。大抵叶公此时正在楚国的邻邦小国蔡国,巩固楚国对它的吞并。孔子可能是到蔡国会见了叶公。 [125]

我们只有他们会谈的只言片语。叶公问孔子应该如何治理国家,孔子的回答是,一个真正良好的政府要关心它的臣民,以至于不仅让他们感到愉悦,还要让别国之民也希望受其管辖。 [126] 假如我们相信《左传》,孔子的这种说法与叶公的观点是一致的。他们也讨论了伦理问题,即一个人是先忠于家庭还是国家的问题。这个问题,是任何文化特别是中国文化所长期争论的难题。叶公主张先国家,孔子主张先家庭,而两位可敬的君子最终接受了这种不一致。 [127] 确实,叶公拿这位流浪哲学家和自命的政治家没法子。叶公问子路,他的老师是哪种类型的人,子路不知如何作答。子路把这件事告诉了孔子,孔子说:“你为什么不告诉他:‘他是这样一种人:那么倾心于启发那些渴望知识的人,以至于忘记了吃饭;那么陶醉于他的所作所为,以至于忘掉了忧愁;但是,他却没有意识到,他的老年已经悄然而至了。’” [128]

孔子日渐衰老,但他并没有中止他的政治求索,也没有返回鲁国。很可能就在此时,孔子又一次受到了他最想得到的东西——官职——的诱惑,但在当时的情况下,这又是个复杂的问题。这次的邀请来自晋国的一个城邑。晋国曾一度控制了大半个中原地区,但眼下却被内战所分裂。战斗的双方是这个国家的两个大家族,而晋公则成了他们的傀儡。总的情势扑朔迷离,但有一点是十分明显的。先是一个家族,后来又是另一个家族,当他们控制了晋公之后,就以晋公的名义颁布命令。 [129] 其中一个家族中的一个下级官员(佛肸)控制了一座城邑(中牟),邀请孔子来加入。与上次对待公山弗扰的邀请一样,孔子倾向于动身而去。可是,就在此时,另一个家族控制了晋公,这个下级官员便策略性地发动了叛乱。 [130]

在此类问题上一向明察秋毫的子路马上指出了这一点,坚持认为孔子不该与叛乱者联合,因为这样做一定会败坏自己的名声,损害自己的原则,而孔子对此的答复则标志着他长期周游求仕的悲怆经历已经臻致顶点。孔子说:“有时,你说的可能没错。但是,不也有这种说法吗?有些东西‘是那样的坚硬以至于不能被磨损’,并且‘又是那样的洁白而不能被染色’。我难道是个瓢葫芦吗?只能悬挂在那里而不能食用吗?” [131] 孔子正在变得实在不能容忍这个世界了,因为对于他的政治追求,这个世界表现出了出奇的冷漠。可是,到了最后孔子还是没有去晋国。 [132]

这场经历颇为类似于前文描述过的事件,即《论语·阳货十七》中提到的公山弗扰对孔子的邀请。只是在这两个关头,《论语》才认为有人给孔子提供了一个政治实权的职位。但是,在这两次事件中,提供职位者都是仅仅控制着小城邑的下级官员,而对于每一次的邀请,孔子都强烈地倾向于接受。这个事实说明,孔子是如何地不被他的时代所认可,并证明了后来说他当上高官的那些故事的荒谬性。毫不奇怪,一些儒家学者珍惜他们的孔子的尊严,认为有义务证明《论语》这些章节的虚构性,并且有时重复了一些非常可疑的主张来实现这一目的。 [133]

我们不知道孔子在陈国待了多久,有关这几年的情况我们只知其大概,而且比通常的材料更少。当我们在西元前484年再次得知孔子的行踪时,他又返回了卫国。

此时的卫国正处在最不幸的状况中,这个国家正由一伙针锋相对(有时是兵戎相向)的君主和大臣把持着。即使在那样的一个恣意妄为的年代里,这些君臣中的一些人的表现也是令人瞠目的。我们说过,国君(卫灵公)的夫人南子被指责有乱伦行为,所以,她是那样的声名狼藉,以至于仅仅因为孔子会见了她一次就使子路大为烦恼。南子的儿子蒯聩是合法的继承人(大子),据说他因为羞于母亲(继母)之所为,就策划杀掉她。且不论在此情形下弑母是否正当,但无论如何大子的行为也并不是可钦可佩的。他不是亲自动手,而是命令一个家臣去干,但此人在最后一刻精神崩溃,未能下手。南子看出了杀气,啼呼着奔向卫灵公。尽管大子把弑母的行动归罪于这个家臣,但是他和他的追随者还是不得不逃离卫国。 [134] 结果是,当卫灵公在西元前493年死后,大子蒯聩逃亡到晋国,他的儿子(辄)继承了君位,这就是卫出公。而在晋国,几个大家族正在相互争斗,其中一个贵族世家(赵氏)支持蒯聩返国继位,就用武力帮他占据了卫国的一座邑城。 [135]

这样,当孔子再次访问卫国时,卫国的情形是,儿子(卫出公)在都城的宫殿之内做国君,父亲则以武力据守着一座边远城邑,伺机夺取君位,形成父子争国的局面。而在国中,实权并未掌握在卫出公那里,而是掌握在一个叫作孔圉(孔文子)的大臣手中。 [136]

孟子后来说,孔子此次在卫国时得到了卫出公提供的经济资助, [137] 但没有证据说明孔子曾拜见过卫出公,这可能是因为卫出公年龄太小了。 [138] 可是,孔子受到了孔文子(孔圉)的尊敬和遵从(孔文子尽管与孔子同姓,但没有根据证明他们之间有亲属关系)。

我们对孔文子知之甚少,但却有足够的理由证明他绝非圣贤。为此,一些中国学者颇为孔子与他交往的事实所困扰。可是,他们在此却误解了孔子。孔子希望只与那些跟他的行动和理想相一致的人来往,他当然也非常盼望这样的人能够占据有权力的位置。但事实上他们与孔子一样,也得不到实权。这样一来,既然孔子希望影响政治的实际运作,他就得做出选择,只好与那些还达不到他的标准的人来往,并努力调节他们的行为。这并非意味着孔子最终放弃了原则,不加区别地与人交往,而是他遵循了常识,采用了常规的为人之道。孔子的弟子们(像孩子指责家长的行为一样)期望他坚定不移地遵守原则。对此,在某个场合,孔子告诉弟子们:“当我与人交谈时,我不应该对他们可能犯过的错误负责,为什么要对人家那么苛刻呢?……我不能因此而对他们过去的行为负责。” [139]

在此时的卫国,我们不能确定孔子是真的得到了官位呢,还是仅仅作了孔文子的重要宾客。可是,我们很清楚孔子为什么要待在那里。此时,孔文子是卫国的实际统治者,孔子要想影响政府的行为,一定得通过他。而且,孔文子也在寻求孔子的指点,有些场合甚至是依之而行。总的来说,他可能只是一个胆大妄为的当政者。最后,无论他有什么样的短处,孔文子的确是个诚恳的知识追求者。孔子说他是:“勤奋而好学,不羞于向比他地位低的人请教。” [140]

尽管他有长处,孔子对他的一些出格行为也有一定的耐性,但是孔文子对这种耐性的试验却有些过分。孔文子娶了卫灵公的女儿,并认为这么高的联姻可以巩固他的权力,以至于强迫卫国的另一位贵族(大叔疾)与其妻妾分手,转而迎娶孔文子的一个女儿。当这个贵族继续与前妾寻欢时,孔文子就想带兵去攻击他,并问孔子怎么去做。孔子憎恶整个事情,告诉孔文子取消这个计划。虽然孔文子照孔子的劝告做了,但孔子还是命令弟子们准备马车,意思是要离开卫国。 [141] 于是,孔文子立刻向孔子道歉,而孔子也打算重新考虑。但在此节骨眼儿上,鲁国派来了使者,邀请孔子返回家乡。 [142]

孔子虽然不在鲁国,可是一些留在鲁国的孔子弟子却很忙碌。早在西元前495年,子贡就出席了一次外交盟会。西元前488年,在举行另一次盟会时,吴国的一位权臣召唤季康子(鲁国的实际统治者)出席,季康子不敢去,就让子贡代替。在此次盟会上,子贡以一番雄辩化解了麻烦,没有因为季康子托故不来而在当时跟吴国闹翻。此后,子贡不断地表现出自己的外交才能,证明了自己在鲁国政坛上是有用武之地的。 [143]

直到西元前484年,我们才看到有关冉求政治事业的消息,但那时他已经得到季氏宰这个发号施令的位置了。那一年,齐国的一支军队入侵鲁国,冉求筹划了抵御方略,并促使三家的首脑加入行动。冉求自己率领“左军”,樊迟(后来也成为孔子弟子)做他的副手。在这一仗中,参战的一支鲁国军队(右军)被击溃,但冉求却很有效地指挥了他属下的军队,致使侵略者不得不撤退。 [144]

也正是在同一年,孔子接受了鲁国当政者的邀请,回到了鲁国。很可能是冉求获得的威望促成了此事。他们年迈的老师为了实现自己所追求的某种东西,到现在已在外面流浪了十多年,留在鲁国的弟子一定非常希望他回来。他们确实对他感情深厚,而孔子在周游中的遭遇对他们心灵的平静或对他们的作为门徒的自尊也没有什么益处。《左传》告诉我们,“鲁国的使者带着礼物来卫国请他回去”。 [145] 通常是请某人担任官职时才送上这样的礼物,可能孔子是被邀恢复他(几乎是了无意义)的原职。这时,孔子并没有幻想鲁国的当政者会给他实权,但是他毕竟对其他所有地方也都失望了。孔子当时是67岁,而在鲁国至少还有他的朋友和弟子在等着他。于是,孔子回去了。

有一种说法是,把孔子(表面上一事无成)周游列国比作那位枪挑风车的受人欢迎的拉曼查(La Mancha)骑士的四处周游。但是,如果加以认真思考,其间却有根本的不同。堂·吉诃德(Don Quixote)是过去的回声,他模仿的是奄奄一息的游侠骑士的冒险周游。孔子是未来的先知,他的哲学旅程虽然看上去无所成就,但却变成了接下去的几个世纪的思想和政治模式。堂·吉诃德依仗着滑稽的骑士精神的周游,敲响了他所倾心的骑士时代的丧钟;而孔子则通过在他的流浪中竭力寻求将他的学说付诸实施,保证了后来踏着他的足迹前进的周游者们彻底摧毁了他所憎恶的暴虐的世袭贵族制(世卿世禄)。

尽管说孔子周游列国没有取得外在的成就,然而,如果他一直待在鲁国,他就会真的成为另外一个人。不错,适合他的地方是思想的王国,并把这些思想教授给他人。也就是说,孔子不具备那种为把他的思想付诸实施所必需的政治妥协的才能。但是,孔子始终在努力进行着不懈的尝试,这才是最重要的。这种不同就是以下的区别:指挥官说:“跟我上!”追随他的人说:“前进!”如果孔子待在鲁国,陶醉于一个闲职,满足于与学生漫游,那么他将只是一个布道者。而顺着他的无望的探索走下去,他却变成了一位先知。这位可敬君子的这幅图画(在某些方面仍不很完满),始于他的50多岁。他要救助世界,说服他那个时代的顽固的统治者不要压迫他们的臣民。这种行为在一些方面显得有些荒诞不经,但那是只有伟人才会具有的意义深远的荒诞不经。

孔子被邀回鲁的事实不能被理解为季氏家族中的部分人或其首领季康子的内心发生了变化。事实上,孔子简直无法平静下来,因为这个穷奢极欲的贵族策划了一个增加其收入的计划,根据孟子所说,是要将税收提高两倍,而被征税的对象自然是他的饱受贫困之苦的臣民。《左传》说,季康子派家宰冉求去征求孔子对此计划的意见。很难理解季康子的此一举动,除非是他希望依靠孔子对此计划的承认来申斥公众对这个新的征税措施的反对,因为孔子是众所周知的人民利益的维护者。季康子可能会这么想:几年来他供给孔子以俸禄,此时正是他从孔子那里得到一些报偿的时候。可是,他得到的却是孔子的谴责。 [146]

可想而知,孔子的谴责不可能阻止这个计划的实施。季康子强力推行了新的税制,而冉求作为季氏的家宰,可以说是在为季康子聚敛财富。这就产生了早已露头的首要问题:冉求是季氏的人呢,还是孔子的人?孔子希望他的弟子们忠于他们的上司,但是孔子认为,弟子们的最高义务是服从原则。如果因为要忠实于原则而不能听从上司的命令时,他们的义务就是辞职。 [147] 可是,冉求不是那种为一些小小的顾忌就抛弃远大前程的人。以前,冉求也曾迟迟疑疑地干他的事业,但是发展到现在这种地步,就使孔子忍无可忍了。孔子告诉弟子们:“他不是我的门徒。我的孩子们,敲着鼓去攻击他。我允许你们去这么做。” [148]

这是记载下来的唯一的例子——孔子明确地驱逐一位弟子,但是这种逐斥显然没有什么实际效果。冉求仍旧是儒家集群中的一员,他是否真的被责罚,我们不能得知。 [149]

对于孔子暮年的活动,我们知之甚少。在周游列国期间,孔子无疑收集到了某些历史典籍的原稿和资料,并且可能花了一些时间整理它们。孔子有可能重新确定了一部诗歌集中的某些篇章的次序,这部诗集就是现在众所周知的《诗经》。 [150] 毫无疑问,孔子的主要精力放在了教学上,并且很可能就在这一时期招收了大批学生。通过从政弟子,孔子对鲁国的政治事务也有一定的影响。比如,当卫出公不得不逃亡到鲁国时,冉求和子贡来见孔子,商议如何对待这位国君。 [151] 孔子还保持着礼节性的社交关系,至少与季孙是如此。 [152] 然而,对于孔子力图以个人身份介入政府决策行为的事情,我们只知道一例,这就是在齐简公被谋杀的事件上。

早在两个多世纪之前,陈国君主的一个儿子从陈国逃到了齐国。齐国君主友好地收留了他,还让他担任齐国的官职,而他则在齐国建立起了众所周知的以他的祖国命名的陈氏家族。陈家在齐国不断发展壮大,并且连续几代都出现了有才能、有性格的后继者。可是,这个家族起先在齐国并不处在发号施令的地位。《左传》记载,在孔子尚处年少的时代,陈氏家族就依靠向人民的慷慨施舍而得到了公众的好感,这个家族的成员也开始涉足一些政治阴谋。他们利用欺诈、背信和暴力等手段清除掉了一个又一个妨碍他们控制齐国政治的更有势力的家族。西元前489年,陈氏家族深深地卷入对一位齐公(他还是个孩子)进行谋杀的事件中,取而代之的是陈氏扶立的齐悼公。因为齐悼公并没有陈氏所希望的那样驯服,于是4年之后齐悼公也被神秘地谋杀了(史书上没有说出凶手)。齐悼公的儿子是齐简公。齐简公的支持者计划把陈氏驱逐出齐国。但在西元前481年,陈氏抢先发动叛乱,杀死了齐简公。 [153]

在此关头,孔子提议要对齐国政治加以干涉。齐国是鲁国的北邻大国,许多年来,鲁国一直保持着较小国家的屈从状态,并不断与齐国发生战争。由于齐国被粗暴和肆无忌惮的陈氏家族所控制,所以孔子认为陈氏既得不到齐国人民的支持,也得不到鲁国的帮助。

孔子听到陈氏家族发动叛乱并谋杀了齐简公的消息后,先是沐浴更衣(以与提出庄重的建议相称),然后去晋见鲁哀公,建议讨伐齐国。鲁哀公说:“鲁国被齐国弄得衰弱不堪已经很久了。如果我们企图进行这样的讨伐,会有什么收获呢?”孔子答道:“陈恒(陈氏的首领)谋杀了他们的君主,齐国有一半的人民会反对他。如果再加上鲁国的军队,我们就能获胜。”鲁哀公接着说:“把这个提议告知‘三家’吧。”孔子果然去通告了,但“三家”不愿意采取行动。 [154]

死亡的钟声在孔门响起了。孔子的儿子孔鲤(缺乏突出的才能,也使孔子很失望)在孔子晚年去世。 [155] 一个更沉重的打击是他的心爱弟子颜回的亡故。 [156] 西元前481年,社会地位最高的弟子司马牛也死于悲惨境地。 [157] 西元前480年,人们看到了勇猛无畏的子路的结局。在卫国的一次叛乱中,子路死于全力营救他的主人。如孔子所预言,子路恰恰是死于非命的。 [158]

这些损失一定被全部告知孔子了。回顾自己的一生,孔子肯定认为他的收获甚微。在改进鲁国政治现状方面他几乎无所建树,他也从未如他所愿地取得控制一国的成就。他最好的弟子去世了,在世的弟子并没有异乎寻常的前程。他既无望他的诸多思想观念能被实实在在地传给后人,也无望这些思想在现实中能得到有力的推进。没有人怀疑孔子对子贡所说的:“哎嘿,没有人能理解我呀!” [159]

然而,除了这些罕见的沮丧之外,孔子没有别的什么抱怨,也没有证据表明他曾沉溺于那种最廉价的和最普遍的享受——自怜之中。对于他这样有抱负和洞识的人来讲,失败当然是一剂苦药,但是他所缺乏的只是些外在的东西,诽谤是附加的一种考验。《论语》说,有权势的叔氏不断地诽谤孔子; [160] 孟子则说,孔子“受到众多小人的骚扰”。 [161] 在当时,历史的斯芬克斯之谜并未显示出,总有一天,他那个时代的所有傲慢的统治者的名字会被忘掉,而孔子的名字却会被传颂到世界末日。当然,那时的孔子无此梦想,但他也没有表现出什么悲哀。

孔子逝世时的情形并没有可信的记载, [162] 可我们知道他是如何面对死亡的。根据记载,孔子多次得过几乎致命的疾病。在其中一次的病重期间,善意的子路悲叹孔子从未做过高官,就让弟子们装扮一番,如同家臣照料一位达官显贵一样。当孔子再次清醒过来并看到了给他上演的这场闹剧时,他便斥责子路说:“我没有家臣,你们却找借口做家臣,你们想让我欺骗谁呢?我将欺骗上天吗?而且,我死在像你们这样的朋友手中,难道比死在家臣手中更糟吗?” [163]

另外有一次,子路要求孔子允许为他向神灵祈祷,孔子问道:“有这回事吗?”子路向他保证这是习俗,但孔子只是笑笑说:“这样的祈祷我已经做了好久了。” [164]

孔子死于西元前479年。孟子明言,弟子们在孔子墓旁守丧三年,而子贡又多待了三年。 [165] 尽管孟子没有详述三年守丧的是哪些弟子,但从上下文来看,他可能是指当时在门下的所有重要弟子。乍听起来,这好像是被后代人附加在孔子传记中的一个“奇迹”。在西方人看来,这几乎是不可思议的。因为在这些弟子中,有的很年轻,有的正值壮年,有的事业刚有开端,还有一些人的事业正在高峰,他们要花掉生命中三年的时间,几乎无所事事地服侍于孔子墓地。这实际上将是“活着的祭品”。为了谁呢?不是双亲,不是君主,甚至不是一个世俗身份很高的人,而只是为了一个卓尔独行之人——他从未升至高位,也没有多少实际的政治成就,那只是他们多年来的老师。

那么说,我们能相信这样的故事吗?这时候,我们记起了这样的事实:《左传》记载,在孔子死后,孔子弟子突然烟消云散了好多年。(只有意味深长的例外,即脱离孔门的弟子子羔还时常出现) [166] 我们看到了弟子们如何崇敬孔子,以至于子贡把孔子比作日月。 [167] 而有若则说:“自从人类出现到现在,从未有过可以与夫子相提并论的人。” [168] 在我们考虑能否相信他们的时候,可以被称作奇迹的这些事件毕竟发生了。而我们也能理解,这位简朴的教师在后来是怎样逐渐成为众所周知的“无冕之王(素王)”的了。

第五章 人

孔子是哪种类型的人?他喜欢接触的、与之交谈的、想去了解的又是些什么人呢?要回答这些问题,我们当然不能仅仅依靠他的弟子和朋友提供的证明,我们也应该考虑孔子政治和思想的对手以及(甚至更好的是)那些想对他保持中立态度的人们的看法。可是,从后几种被认为是相对可靠的人们那里,我们几乎一无所得。在本书的后文,我们将考虑敌对哲学家中党派观念很强的那些人对孔子的攻击,但我们会发现这些攻击几无可取之处,因为此类攻击的内容与曾经在世的真孔子没有关系。确切来讲,这些敌手们批评的对象是有权势的头面人物和被人痛恨的政治集团,他们把他们认为的最有损于人的无论什么性质的东西,都堆在了孔子的头上。一般来说,从这些攻击的细节来看,它们的内容立刻就会被认出是不符合历史实际的。所以,我们不得不再次把我们研究的主要根据——《论语》作为可以利用的最可靠的材料。 [169]

即使是孔子对手的攻击也很少与我们得之于《论语》的一种印象相矛盾,这种印象就是,孔子是个快乐的人。这本书告诉我们,“闲暇之时,夫子的举止是不拘礼节的和愉悦的”。在另一个地方又说他是“和蔼而又严肃,威风凛凛而又不甚刻板,威严而又快乐”。 [170] 孔子的确是令人尊敬的,我们可以毫无奉承地说,他的受人尊敬是理所当然的。反过来讲,孔子也希望得到他人应有的尊敬,并认为他有必要保持一定的地位。 [171] 然而,对于他的同胞,即使是社会地位低下之人,孔子也完全没有高高在上的表现。孔子不仅宣讲,而且也实践着他的民主作风。 [172]

我们不相信孔子会是那种人,即总是一个庞大的和热情洋溢的由相识者组成的集群的中心。孔子有许多忠实可靠的朋友,但他不是贪图虚名的人。孔子太有思想,也太坦率了。他说:“把怨恨隐藏起来,表面上却对人家装作友好。……我对这种行为感到耻辱。” [173] 孔子多半是采取以下做法:当面批评,背后表扬。 [174] 这为的是赢得尊敬而不是名望。总的来说,孔子是有某种保留的。这种保留甚至扩展到对他儿子伯鱼的态度上。孔子坦率地承认,伯鱼的才能是令他失望的。 [175]

由于孔子总是以礼貌待人,所以被认为有曲身阿贵之嫌。可是,当他与国君或有势力的世袭贵族谈话时,从未有过任何逢迎巴结的举动,而通常是提出相当严厉的批评。这方面的实际智慧是可以商榷的,但却与他的坦诚相见的观念相一致。部分是由于同样的态度,孔子不喜欢辩才,也不信任多嘴多舌、喋喋不休的人。如果我们根据《论语》做出判断的话,孔子自己从不这样做。孟子引述孔子的话说:“我没有演说的才能。” [176] 尽管孔子的言语有时既动人又高雅,但却很少是啰唆不止的或词藻华丽的。孔子还有一个可敬之处,那就是他对外在表现的天生敌视,因为这种外在表现在朴质方面毫无惊人之处,倒是更着意于使人过分媚俗。 [177] 孔子相信,真正的君子所追求的目标并不是身体舒适和拥有财富。 [178] 孔子说:“如果财富是我所寻求的正当对象,我无论如何也一定要得到它,哪怕是不得不去做个挥鞭的车夫。但是,如果它不是合适的目标,我将遵从我爱好的东西。” [179]

从孔子的所有这些言行当中,我们能够很轻易地得出结论说,孔子是个禁欲主义者,但是这个结论是错误的。 [180] 因为真正的禁欲主义者通常把享乐本身看作是罪恶的,并且可能甚至认为痛苦即是善。但在孔子那里却没有这些。实际上,从哲学的角度来看,儒学从未反对过中庸适度的身体享乐,而孔子本人也并非不同意娱乐,除非它与德行和真诚不相一致,甚至相反。孔子称赞将学习作为一种乐趣,并把音乐看作是纯粹的娱乐之源,这是很独特的看法。 [181] 孔子对管弦乐有浓厚的兴趣,并且自己能够弹奏一种古琴(瑟),他还参加非正式的合唱。 [182]

在古代中国的主要哲学流派中,儒学的高明之处在于发现了这样一个意义深远的生理学事实:愉悦不只是一种生活追求,也是生活中不可或缺的一部分。其他的每一家哲学(具有不同表现方式的某种程度的极权主义倾向)都对娱乐本身,至少是对普通人的享乐大皱其眉。墨子和他的学派大声反对生活中的各种修饰和不能直接产生经济价值的各种行为。 [183] 道家著作《老子》也同样谴责生活修饰,希望人们做到“无欲”。 [184] 羽翼丰满的极权主义者——法家人物坚信人们只是国家的器官或工具,所以,人们不应该拥有个人的思想和情感。一位法家人物甚至坚持认为,应该把人民的日常生活弄得了无趣味,致使他们欢迎战争,在战争中解除无聊。 [185]

然而,孔子却认为,如果一个政府不能使它的人民幸福,它就是不合格的。 [186] 孔子还特别嘱咐他的学生,在规划他们的日常生活时,要包括休息和娱乐。 [187] 编成于汉代的《礼记》讲了一个故事。虽然此书无疑是不足以完全凭信的,但这个故事却是对孔子有关态度的正确理解。故事说,弟子子贡在年末参加了一次农业祭祀,当他看到人民的狂欢作乐后,便抱怨说他们看上去太疯狂了。可是(据此故事说),孔子却告诉子路,应该理解他们只是在漫长的几个月的劳作之后作一些必要的休息和娱乐;要记住,即使是一张弓,也不能总让它紧绷着,而有必要让它松弛一下,以便恢复力量。 [188]

儒学之所以具有魅力,其隐密的真义之一,就是这种对于普通男女之感情和需要的同情。平衡是需要的,即一方面避免过度放纵的享乐,另一方面避免无意义的苦行,这是典型的孔子性格的体现。作为一位天才(他确实如此)和具有创造精神的伟大领袖人物,孔子确实是卓越地把持住了这种平衡。

孔子认为,在他那个时代,人类文明的命运如何,完全要依赖他自己的努力和成功。在情感层次上,他对于完成这一使命具有高度的自信。 [189] 孔子的保证是那样的真确,以至于即使是不公正的批评都不能烦忧他的这一追求,并能以微笑面对。 [190] 不过,孔子并未装作无所不知,他明白,在任何一位学者的词汇表中有几个字是基本的,即“我不知道”。 [191] 孔子通过提问题来寻得信息,而并不在乎这会使别人认为他无知。 [192] 如果学生的意见与他的观点相左,孔子不仅不会觉得自己的尊严受到了冒犯,还会承认他们的不同意见是正确的。 [193]

虽然孔子确信自己肩负着巨大的使命,但他还是相当谦逊的。 [194] 尽管他不断强调人们真正关心的应该是实在的成就而不是荣誉,但他还是相当关注人们对他的看法,并有时还在他的一些亲近弟子面前抱怨说,没有人能够理解他。 [195]

促使孔子的情感倾向于他的同胞的东西,或者是促使他努力使别人认为渺小的而他却能显现出伟大的东西,既不是他对自己之重要性的信心,也不是他所缺乏的现实政治中的成功。孔子既和蔼可亲又善解人意。据记载,在招待一位眼睛失明的客人时,孔子细心地把这位客人介绍给在场的每个人,并向客人说明他可能感到好奇他看不着的所有东西。 [196] 孔子以足够的仁慈更关心人类的福祉而不是财富。“马厩着火后,夫子从宫中一返回就6问:‘伤着人没有?’他并没有问马的情况。” [197] 在田野里进行户外活动时,“夫子只是垂钓,不用流网拦捕;射箭时,不射杀正在孵化的鸟儿”。 [198]

孔子明确肯定了年轻人的远大前途,这使他赢得了各地青年的感激。孔子说:“一个年轻人应当受到绝对的尊敬。你怎么知道有那么一天他不会完全达到你现在的程度呢?一个到了四五十岁还无所作为、显现不出自己的人,是不值得尊敬的。” [199]

这种不同寻常之人可能有一个最显著的特征:一个具有幽默感的狂热者(这差不多是个自相矛盾的评语)。就我们所知,孔子并不常讲笑话,但却一定经常眨眼睛,他所说的许多事情有一种不马上显露的幽默之处。当然,孔子的幽默有时也会让用心善良的解释者做出糟糕的评论,因为他们中的一些人断然认为,开玩笑有损于圣人的尊严。

孔子的一位同代人以极尽挖苦的口吻指出:“孔子的确伟大啊!他相当博学,然而他却没有在任何行当中使自己出名。”孔子闻听后,并没有指出以下事实为自己辩护:作为教师,他获得了不可忽视的荣誉。相反,孔子欣然接受了这个严肃的批评,并对弟子们说:“现在让我来看看,我将动手干些什么呢?去赶车呢,还是射箭呢?我看还是去赶车吧!” [200] 大多数注释者都非常不情愿看到孔子对这种荒唐批评所予以的冷嘲热讽式的回答。他们极其严肃地看待整个事件,并坚持认为孔子所作的是“对赞誉的谦逊回答”。 [201] 因此,这段话的头几个字,“孔子的确伟大(大哉孔子)”还被一些人用大字书写,挂在墙上,作为赞美圣人的箴铭。更有甚者,在《论语》的记载中,即使孔子特别指出他在开玩笑时,一些注释者仍然拒绝相信。 [202]

然而,孔子既不是圣人,也不是完人。如我们多数人所做的,他生活在那个社会中,就要依照那个社会的社交常规行事。为了应付某种特殊场合,孔子也得说一些缺乏实在内容的套话,但其目的不是欺骗而是尊敬听话者的颜面。有一次,一个人想见孔子,孔子却明确地予以拒绝。“孺悲想会见孔子,孔子拒绝了,理由是他病了。但是,当传话人出门时,孔子弹着琴瑟唱起了歌,以保证让来人听到。” [203] 这说明他不是不能见,而是不想见。

孔子的自制力是了不起的,但却不是超常的。虽然他认为情感应该有所节制,但他心爱弟子颜回的去世却使他悲痛难忍。其他弟子告诉他:“您过分悲痛了。”而孔子却回答说:“是真的吗?如果我不为这个人过分哀伤,那我为谁才能这样呢?” [204]

据记载,有一次,孔子对一个粗鲁无礼的熟人发了火,以至于到了“用手杖击打他的小腿”的地步。 [205] 孔子生活中的可叹行为是毋庸置疑的,但我们不能把这些内容从《论语》中除去。因为,正是这些内容才使得孔子成为人。

第六章 弟子们

如果我们要了解身为教师的孔子,就必须先得弄清楚孔子的学生是什么类型的人,因为他们与孔子朝夕相处,与孔子有过最多的直接交流。正如我们已经指出的,这些弟子的数目被严重夸大了,以至于达到了3000人之多。而《孟子》和一些别的著作认为他们共有70人,这可能是弟子数目的最上限。 [206] 即使是为了接近这一数目,几乎被提到的与孔子有关的每个人都被看作是弟子了。因此,《史记·仲尼弟子列传》竟把公伯寮也算作孔子弟子了,此人只在《论语》中被提到,说他是子路的政治对手。 [207]

不过,即使是《论语》提及的请教过孔子的人,也不好被认定为弟子。我们有理由相信,这部书提到的大约22人是孔子弟子,但其中也只有一部分人达到了清晰可辨的程度。

当代中国学者钱穆指出,孔子弟子可以分成两部分,即孔子最后一次离开鲁国去周游列国之前进入孔门的早期弟子(“先进”弟子),和孔子最后归鲁后收授的后期弟子(“后进”弟子)。 [208] 可是,要想把这两个集群精确地划分开来并不容易。一些看上去属于后期的弟子,严格说来恰恰是在孔子出发周游之前进学的;而一些早期弟子,当孔子晚年时仍在门下。至于每位孔子弟子的确切年龄,我们几乎找不到非常可靠的材料,《史记·仲尼弟子列传》所说的弟子年龄仅仅是一种观点,而崔述认为,这些年龄的精确性是值得怀疑的。 [209]

传统说法认为,子路很可能是最年长的弟子。有时,子路不像是以孔子学生的面目出现,而更像是孔子“最好的朋友和苛刻的批评者”。我们曾见过,孔子与南子的会见使子路大为震惊。还有两次,当孔子考虑参加据邑而反的叛乱者的行动时,子路表示坚决反对。子路严格要求自己,据说他“从未忽略过对别人的许诺”, [210] 而孟子则说:“当有人指出子路所犯的过失时,他大喜过望。” [211]

尽管具有这份直率和正直,子路还是弟子中最温情和仁慈的人物。或许有从军的经历,使子路养成了军人的性格。因为子路有治军的才能,孔子就举荐他做官,并且公开说:“像子路这样的人,从不会自然死亡。” [212] 许多弟子礼数周到,具备了学者的翩翩风度,而子路则因为性格刚直、情绪急躁,使得自己根本达不到这样的高度。这种状况使子路产生了一种浮躁的情绪,那就是拔高他的禀赋,以至于自夸他明知自己拥有的那些品质。因此,当有一次孔子称赞他最得意的弟子颜回的才能时,子路大声说道:“好吧,如果您要率领一支大军,您想和谁在一起呢?”孔子答道:“我不要这种人跟我在一起,他们(如《诗》所说)‘赤手空拳斗老虎,不乘舟船过大河’。我想要的那种人是,他们谨慎地迫近困难,并制订周密的计划以取得成功。” [213] 可怜的子路总是因鲁莽而受责。有时,孔子明确地给他布下陷阱,而他总要踏进去。一天,孔子说:“如果我的学说再没有进展,我将坐着筏子漂流到海外去。子路,我相信你会与我同行的。”子路对此信以为真,表现得非常高兴,这使得孔子不得不冷峻地加了一句:“子路比我更喜好勇力,但却不会去运用判断力。” [214]

子路的言行不可避免地为自己招来了大量的批评。实际上,尽管他具有坦率的长处,但却远远达不到孔子所要求弟子的理想行为。不过,孔子也颇为小心,尽量弱化对子路的批评,以免伤害太深。 [215] 虽然(或者可能是由于)他们的脾性极其不同,但在孔子与子路之间却有着坚强的联系。孔子在不断尽力抑制子路的过度热情的同时,也完全欣赏他这位高大强健的信徒的靠得住的品质。像颜回一样,子路分担了孔子周游列国期间所遭受的磨难。而真正的问题是,孔子是更喜欢颜回(他经常受表扬)呢,还是子路(他几乎总是受批评)呢?正如孔子所设问的:“爱,不是总能导致对于所爱对象的严格要求吗?” [216]

孔子和子路回到鲁国之后,西元前481年,有一个事件暴露出子路和冉求的鲜明不同。鲁国的邻国小邾国有一位官员(他控制着一座城邑)来投奔鲁国,提出的附带条件是他把这座城邑献给鲁国,以换取鲁国保证他的安全。这种事情在当时是相当常见的。这样的协议通常是用盟誓约定来加强的。但不同寻常的是,这位官员不要求与鲁国政府的盟誓约定,而是仅仅要求与子路订立一个君子协定。无论子路是否再次从政,此时子路肯定是在鲁国,但子路认为这种要求是对他的侮辱,就拒绝会见小邾国的那个人。于是,季康子就派冉求去说服子路。冉求请求道:“此事怎么能是对你的羞辱呢?他是因为不相信大国的誓约,而只相信你的一句话呀!”子路回答说:“如果鲁国与小邾国开战,我将不问敌对行动的原因,而情愿拼死在对方城下。但这个人是他的君主的叛臣,而你们却答应他的要求,把他当成正人君子来看待,这是我做不到的。” [217]

此后不久,子路带着他的被保护人子羔(高柴)去了卫国,一起供职于孔氏(悝)。孔子在卫国时,与孔悝和他的父亲孔(圉)文子有过交往。当叛乱给孔悝带来严重危险时,子羔逃跑了,并力劝子路一同逃走。子路却回答说:“我吃人家的俸禄,不能在人家遭遇不幸时逃走。”子路力图去救援其主人,却被敌人用戈击杀了。 [218]

冉求也是早期弟子中的佼佼者,但他的性格几乎与子路正好相反。冉求没有过度热情的毛病。相反,孔子有一次评论冉求说,有必要督促他向前,因为他遇事总是往后退缩。 [219] 在某一场合,冉求告诉夫子:“不是我不喜欢您的大道,而是我的力量不够了。”孔子答道:“那些力量不够的人,是一直走到走不动时才停止,但你却根本就没有启步。” [220]

冉求总是在动手之前就要冷静地掂量每次行动可能产生的利益。他是有才能的人,正如孔子某种程度上勉强承认的那样。 [221] 冉求也是个温和的谈说者,是一位老练的行政官员,甚至是一位称职的将帅。他的精明表现在,他挑选了有助于他的政治事业取得成功的路线。由于孔子的举荐,冉求得到了季氏的任用,获得了一个职位。但他很快就发现,正是季氏,而不是孔子,能有助于他在政坛上的步步高升。因此,冉求竭力推行季氏的政策而不是孔子的学说。自然而然,在季氏面前,冉求日渐受宠,而没有指望的子路则受到冷落。为此,孔子变得对冉求越来越不满。所以,当冉求帮助季氏增加会使人民负担更加沉重的新税赋时,孔子就不承认他是自己的弟子了。可是,并未看出他事实上被(至少是很长时间地)逐出孔门。

子路之丧生是因为他拒绝擅离职守,尽管当时的力量对比对他是无望的。可是,数年之后,当我们再次看到冉求时,他却依然飞黄腾达。 [222] 对于这其中的道德寓意,我们必须留给伦理学家去分析和评判。

乐居性情之中游的是弟子子贡。他具有一种幸运的才能,使他能够取悦于他为之工作的那些人。他为他们工作,但却不必奉承他们;他也获得了成功,但不必抛弃他的原则。可以说,子贡是那种具有良好适应性的人,能够把内在和外在的东西结合起来。一定程度上讲,子贡是有主见的哲学家,然而,他那开朗的性格又使他左右逢源,让每个人都喜欢他。在日常讲话中,子贡能充分表现他的口才;作为外交家,他又是那样地善于应对,以至于季孙曾后悔没有带着子贡就冒失地参加了一次外交盟会。面对棘手的政治事务,人们渴望得到子贡的判断。甚至在经商方面,他也获得了令人羡慕的成功。 [223]

《论语》清楚地显示了子贡与孔子之间极其亲密的关系。可能是因为这个事实,以及他的资历和才能,在孔子死后,子贡被看作是为孔子守丧期间的孔门主持人。 [224] 子贡对孔子的忠诚是坚定不移的。在两个场合,有些人(一次是弟子子禽)认为子贡与孔子可以平起平坐。但这两次子贡都十分肯定地解释说,这种断言只能说明讲话的人缺乏理解力。他警告子禽,最好是小心说话,以免让自己担上蠢人的名声。 [225] 子贡宣称,在人类历史上,还没有什么人能与孔子相提并论。 [226]

孔子称赞子贡的才智,并把他作为有政治洞察力的人推荐给季氏。 [227] 但是,孔子也被子贡气得够呛。孔子总是怀疑辩才,而这正是子贡所擅长的。利用他随和的性格,子贡一定会成为一个不怎么使人感到厌烦的人,再加上他丰富的天赋魔力,成功就属于这位文雅的弟子了。毫不奇怪,孔子对他没有办法,只好在忍不住一时冲动的时候,用暗中讽刺的方法揭穿子贡的自恃。 [228] 看着子贡,孔子特别为颜回感到苦恼。颜回被认为是所有弟子中绝对最有才能的一位,但却既无名声,又无家财,而子贡和其他人却轻易赢得了政治和经济方面的成功。 [229] 孔子有一次问子贡:“你认为你和颜回谁更强一些呢?”子贡回答说他不敢与颜回相比较。 [230]

颜回是孔子的得意弟子,但在其他人眼里,确实是不知怎么称赞他才好。对于颜回的称赞,《论语》中有很多说法,但是如果我们把它们加在一起时,得到的仅仅是个德行操守条目。孔子自己承认说:“直到我们了解了一个人的过错,才能断定他是有德行的。” [231] 可是,如果我们仔细思考这句话,就会很容易怀疑到颜回,证明他是具有严重缺点的,因为他几乎不犯什么过错。同时,与某些弟子不同,我们几乎从未看到颜回说些什么,通常他刚好与孔子保持一致,或者不加评论地接受了孔子的决定和意见。人们不禁要怀疑,颜回是否只是个根本没有主见的蠢材。

颜回几乎从未表现出过温情,也没有通乎人情的态度。有一次,颜回和子路与孔子在一起,孔子说:“为什么不向我讲讲你们两人都想做些什么呢?”子路马上回答:“我想拥有车、马和裘皮衣服,并与我的朋友分享,而不在乎朋友们把它们弄坏。”颜回则说:“我的愿望是,不自夸我的长处,也不过分强调我为别人做过的事情。” [232] 这让子路颇感难为情,就很快请老师也说说有什么愿望。不过,如果有人认为颜回给人的印象是一个完全没有同情心的人的话,那也是错误的。子路是个可爱的人物,但他永驻的孩子般的自夸和对于受表扬的渴望,在那时一定很难与人相处。

孔子本人也曾惊诧,是什么东西使得颜回如此不同寻常地温顺。孔子说:“我整天跟他谈话,而他从未有过与我不一致的地方,这样看上去他好像是个愚人。但是,当我探查我不在场时他的作为时,我发现他的行为完全证明了我教给他的东西。不,(颜)回不是愚人。” [233] 不仅是孔子,其他弟子也称赞颜回,称赞他杰出的才智和德行。 [234] 孔子对颜回的称赞完全超过了其他所有人,称赞他既是勤奋的学生,又是不屈不挠地坚持道德行为准则的人。 [235]

不过,颜回显然不曾得到过行政职位。 [236] 他的去世确实相对早一些,但这并不是全部原因。当时没有一个在位者对颜回感兴趣,因为适合他们兴趣的是其他弟子。 [237] 孔子则说,颜回和他一样没有被任用。 [238]

如果颜回未能从政的原因是由于某种缺陷,那么这种缺陷不是才智上的,而是个性上的。颜回终其一生都很贫穷,这一事实作为一种天然的限制,会使他变得很拘谨。孔子宣称,在直面其他人不能忍受的贫困时,颜回“坚持一种不变的快乐”。 [239] 但在经过了一定的时间之后,这种快乐就变得有点机械了。如果我们一定要确保对人类精神的至高无上的考验的话,上述变化便是特别真实的。这种考验就是,眼看着那些在才智和才能方面远比不上我们的人,再三再四地优先于我们被任用。这就是颜回的命运,也正是孔子的命运。但孔子能够升高到完全超乎其上,这就是为什么他是所有时代的伟人之一的部分原因。要是颜回(更像我们其余的人)因此而有点性格乖僻的话,我们也是很难责怪他的。

孔子把颜回当作自己的儿子一样看待。 [240] 当他去世时,孔子呼喊道:“上天在毁掉我(天丧予)!”并以在其他场合不会有的举动来哀悼颜回。 [241] 颜回家境贫寒,家中无力给他以厚葬。其他弟子们便合力以时尚的标准厚葬了他。孔子反对这种厚葬,因为这与贫穷之家不相称。弟子们怀着深深的敬意以及(也可能是)慰藉之情埋葬了颜回。教师得意门生的位置是最难待的。

其实,并不是所有弟子都能成为我们所讨论的那些少有的杰出弟子。宰予便以其绝对的难以驾驭而把自己从这样的弟子中区分出来。宰予不仅与其他人不同,甚至还微微刺破了蒙在孔子箴言上的有趣的薄纱。 [242] 要是他有突出才能的话,这种做法可能还会得到完全的肯定,但他并没有像样的才能。 [243] 宰予是能言善辩者,这似乎是他唯一的长处。孔子说:“从前,我只要听到人们说的话,就肯定了他们会付诸行动。但是现在,我听了他们的话之后,还要审视他们的行为。我从宰予那里得到的经验导致了这个变化。”宰予也很懒惰,多次使孔子难以忍受到了顶点。 [244] 不过,我们发现了宰予与鲁(哀)公的会谈, [245] 而这份殊荣从未落到过颜回的头上。

后期弟子极其重要,因为正是通过他们,孔子的学说才传至后世。这些后期弟子没有一个人像子路、冉求和子贡那样达至政治高位。但是,孔子并没有用他或他的弟子们的政治活动去深刻地影响世界。确切来讲,孔子用来影响世界的是他的思想学说。孔子的学说之所以能够生效,正是由于弟子们宣传了它,并且大抵是后期弟子担当了这方面最重要的角色。正如我们所预料的,他们后来所教授的与他们先前从孔子那里所学的并不完全一致。这些人塑造并给定了儒学原理和儒家传统的首次取向。因此,我们必须探究他们是何种类型的人。

无论依据什么样的重要标准,都不容易确定究竟是哪位弟子做了教师。与此相关的种种传统说法是很值得商榷的。 [246] 崔述(可能他掌握的证据与别人一样多)认为主要的宣传家(传播者)是子游、子夏、子张和曾子。 [247]

如果只是根据孟子所述的令人好奇的故事,我们必须要提及另一位后期弟子。孟子说,孔子死后,子夏、子张和子游“认为有若好似圣人”,并希望能像侍奉孔子一样地师事于有若。他们力劝曾子参加,但被拒绝,因为曾子宣称,没有人堪与夫子相提并论。显然,这个计划最终破产了。 [248] 有若可能有自己的学生,因为《论语》中有三次提到他时均称呼他为夫子(有子),但我们对他知之甚少。

有关子游的材料,我们只有不多的一点。他被称赞为在文学研究方面取得了成就。 [249] 像其他后期弟子一样,子游对礼乐特别感兴趣。《论语》记载,当孔子走近子游担任邑宰的城邑(武城)时,听到了弦乐和歌唱声。寻声而去,孔子发现,原来是子游正在教授当地人音乐和礼仪,而这些通常是朝廷中的君子专用的。子游解释道,他这样做是把孔子之道教授给人们。这使子游成为平民教育的最早实践者。 [250]

子张是后期弟子中最为精神饱满、冲劲十足的。事实上,孔子有一次说他是失之于“走得太远”。 [251] 子张坦诚地钻研赢得官职和俸禄的方法,并希望自己能够成名。 [252] 他没有那些热心于追求大道的人们的耐性。子张宣称,如果有必要的话,人们应该时刻准备着为他们的原则而献身。 [253] 这个精神饱满、一往无前的弟子并未受到同门的完全欢迎。曾子认为他是自我看重,而子游则说:“我的朋友(子)张能做困难之事,但他不是完全的讲求德行之人。” [254] 《论语》并未直言子张有自己的学生,但《韩非子·显学》和《史记·仲尼弟子列传》都把子张列在了孔子死后从事教学的弟子之中,前者还认为他是儒家内部一个学派的创建者。

《论语》特别指出子夏有弟子,并讲述了与他的教学活动有关的事情。《墨子·非儒篇》中有墨子与子夏弟子的一场谈话。《史记·儒林列传》则告诉我们有四个人跟随子夏学习,并在后来“成为王侯之师”。子夏自己到晚年也是魏文侯的私人教师。 [255] 毫无疑问,在传递和建立儒家学说的人们之中,子夏是非常重要的一位。

子夏有一些学究气。 [256] 在《论语》中,他被称赞为文学之士。孔子认为他的脾性与子张相反,说子张走得太远,而子夏走得还不够。此二人的不同达到了言语冲突的地步。有一次,子夏的一位弟子向子张请教与人交往的原则。子张问道:“子夏告诉你们些什么?”这位弟子回答:“子夏说:‘与那些行为得当者交往,与行为不当者保持距离。’”子张说:“这与我所讲的不同。君子褒扬有德有才之人,但却宽容所有的人。” [257]

这种争论大量涌现在孔子死后。正如《韩非子》所言,从事教学的每位弟子都自称拥有“真正的孔子学说”,而既然孔子“不能死而复生,谁将作孰是孰非的裁定呢”? [258]

子游说:“子夏的弟子在以下方面做得足够好:洒扫地面、应接传唤、回答提问以及举止进退。但这些事情是特殊的和偏专的,而与基本要求相关的东西却相当缺乏。”子夏为自己作了辩护,宣称不能一下子教授给学生全部真理,而应该是循序渐进地加以传授。 [259]

可是,如果说子夏只是个学究,在其他方面一无所能,那将是错误的。子夏曾做过一个城邑(莒父)的邑宰。 [260] 他兴趣广泛,有一些见解还使孔子受到启发。不过,子夏确有某种学究气质。比如,他认为:“只要一个人不越过大的道德问题的界限,就可以在小的道德问题上有所出入。” [261] 这显然证明了,他以命令式的言辞把道德准则认作是某种僵硬而固定的规则,而不是像孔子那样,把道德准则看成是达到某种目标的实际进程。可能正是这些倾向,促使孔子提醒子夏一定要以“君子的而不是小人的方式” [262] 行事。

如同其他弟子的情形一样,在种种典籍中,有许多关于子夏的轶事,这些书籍的年代晚于我们现在使用的主要材料。例如法家著作《韩非子》,其中引用的子夏言语完全是法家式的,以至于让人马上就会怀疑子夏不是个忠实的儒者。 [263] 这种让人在身后改变信仰的做法是那个时代意识形态斗争的常见标识。后来的儒家书也包含有许多各种各样的孔子弟子的故事,其中有一些可能是真的,而另外一些确实是虚构的。根据以上分析,我们几乎不可能从所有后世著作的伪造资料中区分出真实的东西。为此,我们只能在较少的著作中寻找实情,因为这些著作是早期的记载,更为可靠一些。

另一位具有巨大影响的弟子是曾参。 [264] 《论语》通常称他作曾子(曾夫子),因为这种称呼是他的弟子对他而言的,所以,至少在表面上看去也可以说曾子一派主要掌握了编纂《论语》的工作。孟子把曾子称作老师(先生),并说有一阵子曾子有多达70多位学生。 [265]

孟子也认为曾子是无畏的,但在一则故事中,孟子所讲述的曾子的行为可并没有表现出这一点。孟子说,曾子居住的城邑遭到邻国军队的袭击,而曾子则是第一个跑掉的,为此,他显然受到了人们的批评。孟子为曾子受到行为怯懦的指责作辩解,说既然他不是士兵,也许这算不了什么。然而,更重要的是,曾子在袭击到来之前离开城邑时还告诉看房人,“不要让人住我的房子,他们可能会毁坏草木”,这种话完全缺乏仁爱之心。 [266] 无法想象曾子会说出这样的话。

可是,如果说曾子不重视道德之行,那将是非常错误的。事实上,除此之外,他根本就别无他顾。我们发现,在《论语》所记载的曾子的许多观点中,与世俗的国家或政府的行为相关的内容实在是很少,而是绝大部分专注于个人的道德修养。当曾子病重时,孟孙来看望他。曾子说:“一个人临终之时,他的言语是善良的。一位君子,遵从着大道,把三样东西看得高于一切:他的每个态度和每个姿势都远离暴力和傲慢的迹象;他的每个面部表情一定预示着善良的信仰;他说出的每个字一定要去除粗野和不得体的痕迹。” [267] 令曾子感到宽慰的是,面对死亡,他马上就要超越那种只有在活着的时候才可能做出的不得体举止的危险了。 [268]

曾子因为对孝的博学深思而在儒家之中受到欢迎。 [269] 在《论语》的好几章中都有曾子对孝道的阐述,而孟子则以带有某种程度的传奇色彩的方式描述了曾子的不同寻常的孝行。 [270] 一个有趣的事实是,正是后期的而非前期的弟子对孝给予了特别的注意。这种现象其实并不出乎人们的预料。

被看作是两个集群的早期和后期弟子在个人兴趣和实际行动方面有着显著的不同,而孔子的个人经历的确是导致这种不同的部分原因。我们看到,直到他周游列国的最后幻灭到来之前,孔子还希望自己能够得到一个官职,并以此实践他所宣讲的政治和道德思想。在他晚年回到鲁国之前,孔子只是偶尔搞搞教学,而真心等待的却是再造世界的伟大机遇。在这种等待的间歇之中,孔子也乐于告诉那些志同道合的年轻人如何去做那些他自己正在筹划着的事情。孔子教授的这些弟子是热情澎湃的。但是,当他不得不面对政治机遇不再到来的事实之后,晚年的孔子便自然而然地把主要精力转向了书本和教学。如果他自己不能救助灾难深重的世界,就得教给别人今后如何去做。早期弟子竭力效仿早年的孔子。他们期望有效地参与实际政治的运作,而其中一些人也确实能够做得到。然而,大部分后期弟子则努力效仿晚年孔子的作为,但这并不是孔子希望弟子们全力去做的。这有助于解释为什么后期弟子的主要兴趣在于教学、礼乐,在于给个人而不是给全社会灌输道德。所以,与孔子(Confucius)本人的思想相比较,孔子主义(Confucianism,儒学)具有更少的实际政治改革运动的积极参与者之热情的痕迹,但却被打上了更深的学究式的拘泥于礼仪的烙印。这是为什么呢?以上所述前、后期弟子的不同追求应当是其中的原因之一。

第七章 教师

自古以来,教师的数目可谓不可胜数,但是像孔子那样以个人的身份并完全依靠对年轻人的教导而改变人类历史进程的教师却是屈指可数的。孔子之所以能取得这样的成就,主要依靠的是他特殊的教学方法和教学内容。

在孔子时代之前,中国就产生了兴办教育的活动,但我们对其具体内容却知之甚少。确实有一些典籍认为,在孔子时代的几千年前就有了真正的学校在运作,但大部分这种书籍都完成于孔子时代的几个世纪之后,所以它们之中有关学校教育之记载的可靠性是令人怀疑的。 [271] 生活在孔子去世一个世纪之后的孟子认为,在周朝的上两个朝代——夏朝和商朝,都建立过正规的学校。 [272] 但孟子并不能被免除以下的怀疑:他想把在未来要完成的东西归之于过去。当我们转向实际上出自前儒家时代的文献时,就会发现,除了那些用来教授射箭的地方外,没有证据证明有过任何正规的学校。这种教习射箭的地方是青铜器铭文提到的。 [273]

可是,根据可靠的记载,有大量的人跟随私人教师学习。很可能是,所有具有世袭特权的将来的统治者,以及也许是所有高层贵族的子弟,都有私人教师。官阶低的年轻人要接受比他们地位高的官员的训练,但是,这些教育渠道与孔子的教育举措不是一回事。负责这种培训的教师事实上是政府官员,接受教育的人是那些已经在政府任职或者注定要继承政治地位的人,而对这类人的培养目的也是贯彻与现存政治模式相一致的政府(官方)行为。

孔子所做的是完全不同的事情。作为平民的个人行为,孔子把各种条件的人都当作他的学生,只要他们是块好料。孔子教育他们的意图是:造就一个不同的,并且是他所深信不疑的、非常良好的那种政府。

所以,孔子的教育目标是实用性质的,但是这种实用性并不是狭隘的实用主义。尽管教育的目的是造就良好的政府,但这并不意味着教育的最终结果仅只是培养一个称职的官吏。事实远非如此。孔子所要培养的官吏在各方面都应该尽善尽美,近乎理想之人。他们绝对不仅仅是具有某种特殊技能的专门人才。 [274] 孔子有一次把完人定义为这样一种人:拥有智慧,脱离贪欲,勇敢无畏,多才多艺,以及彬彬有礼,精通礼仪和音乐。 [275] 这无疑是他摆在学生面前的做人的典范。

孔子希望他的学生所具有的某些品质,例如勇敢和诚实,并不是在政治上获得成功的先决条件。但是,孔子的目标不是个人成功的事业,而是良好的政府。他相信,只要政府由某种人进行管理,这个目标就能够实现。这种管理政府的人一定要接受通常所必需的教育,还需要具有刚正不阿的品质,以及达到自我约束的修养。孔子问道:“一个不能自我克制的人怎么能够管理他人呢?” [276] 事实上,孔子认为,国家首脑和所有政府官员在道德上都应该成为最高行为方式的典范。他进而强调,如果国家的管理者想取得实实在在的政治成就,最重要的是自己的模范作用,而不是花样繁多的说教或惩罚。

在这方面,孔子常常被误解。不可忽视的是,后来(我们以汉代为一个特别分界)开始流行一种形而上学的,或者也许应该称作伪科学的理论,认为宇宙的各个部分之间都以亲密的和显著的方式相互联系。在这种形而上学理论看来,皇帝的最微不足道的行为也会影响宇宙的运作机制。因此,成书于汉代的《礼记》说,如果皇帝在夏季最后一个月穿白衣而不穿红衣的话,“大地将一片汪洋,庄稼不会成熟,还会有许多妇人流产”。 [277] 许多学者以这种形而上学理论解释孔子的思想,认为他所讲的对统治者德行的本质性的影响就是指的这种几近魔法的强制力量。 [278] 本书作者从前就持这种观点。 [279] 但如果我们仔细研究真正的早期文献,就会发现这种思想与前儒家思想并不相干,也没有出现在哪怕是稍晚于孔子的著作中。这并不是说在早期著作中就没有迷信或异教。在许多早期著作中有大量的(但却是不相同类型的)神灵和精怪,它们是那样的实在,以至于有时会产下婴孩,但却并不带有神秘的和复杂的“感应”作用。总的来说,在早期文献中,孔子认为,统治者要想引导人民趋向于善,就不能依靠魔法般的强制力量,而是一定要依靠道德典范的力量。 [280]

孔子尽力使他的学生(有一些来自社会下层)成为适合于担当(严肃意义上的)政治职位的人。也许正是为此原因,孔子号召他们修养理想的人格,要求他们努力成为“君子”。“君子”这个词的字面意义是“国君之子”,也就是国君的亲属,因而也是贵族的一员。与之意义相反的是“小人”,意指平民百姓。 [281] 在早期文献中,讲到有继承权的贵族时,一般都是使用“君子”这个词。在早于孔子的文献中,“君子”也很少有其他意思。 [282] 孔子有时也使用这个词的旧有意思,但是,对他来讲,这是例外的用法。 [283] 在通常情况下,孔子所说的“君子”是指这样一种人,他们具备了一个理想的贵族应该拥有的那些品质,也就是说,孔子的君子,是一个真正的(而不仅仅是世袭的)高贵之人,高尚之人。这个词的词义变化类似于英文的gentleman一词。这个词原指出身于上层社会的人,但现在一般是指举止得体和有修养的人,与人的出身并没有关系。为此,我们就遵循常规,把中文的“君子”译作gentleman。

因为“君子”的新意义而不是旧意义逐渐流行起来,所以,那些不符合儒家行为标准的在位者便自动将自己划入了“非君子”的行列。这样一来,儒者便指出,正是君子,而不是世袭的在位者,才是真正的高贵之人,并且因此而理应成为政府的管理者。

孔子的目标是把他的学生培养成君子。孔子是用什么样的具体措施实现这一目标的呢?他自称从未拒绝过教授任何人。尽管他很穷,孔子也只要求他们带一束干肉作为投师的礼物就可以了。 [284] 这不仅仅是自恃,还有儒学所坚持的对卑贱之士的善待,而这种亲切的接待表现在《孟子》里的一个有趣的故事中。在他的时代,孟子以一种引人注目的方式周游列国。有一次,孟子访问一个国家时,居住在该国的一处宫殿里,可是这个宫殿的管理人却怪罪孟子的弟子偷窃了他的一只尚未编好的鞋子,孟子因此而被深深地激怒了。可是,这位管理人为自己的猜疑作辩护说,众所周知,孟子不加调查地接收任何想跟他学习的人。 [285]

无论是贫穷还是卑贱的出身,都不会成为跟随孔子学习的障碍,但这并不是说孔子就没有其他条件了。孔子声言拒绝教授蠢材,并宣称他要教诲的是“那些满怀渴望”想受到启迪的人。 [286] 孔子提出这些条件的意图,可能是想避免在这样的学生身上浪费时间,他们跟随孔子学习的目标仅仅是获得财富和地位。这些人借口关切较高层次的事物,实际上却为破衣烂衫和粗茶淡饭感到羞辱,就这样,孔子因为他们“不值得交谈”而打发走了他们。 [287] 可是,孔子也悲叹“很难找到情愿学习三年而不想获得任何物质报酬的人”。 [288]

那些在附近没有家的学生可能就住在孔子的住所里。 [289] 孔子的教育方法完全是不拘形式的,所有的记载中都没有提到分班或进行考试。相反,孔子同时与一位或几位学生在一起交谈,有时自己讲,有时提问。对于书本,孔子要求学生们自己去读,但也建议他们应该在一起学习和讨论那些特别的章节。尽管这种个别教学法现在不被广泛使用(因为它费用太高),但却酷似于在一些学院和大学里采用的导师制。

这是孔子成功使用的一种独一无二的教学方法。因为孔子不仅仅是一位从事教育的学者,而且还造就了有能力在世俗政治事务中起决定性作用的君子。孔子不教授固定的课程,但却有确定的学生。所以,孔子的方法是强调因材施教。既然每个学生提出了不同的难题,那么,对每个学生就应该有不同的对待。 [290]

因此,在这样的教学活动中,第一项任务就是把握每个学生的理解力和所达到的程度。正如每个好教师一定会做的那样,孔子十分留意学生的性格。 [291] 他的手法之一,使人想起现代精神病疗法,那就是:让他的学生们心情舒畅,然后再要求他们自然地和没有保留地讲出各自的志向。在这种场合,孔子是个良好的倾听者,当弟子们发言时,他不打断也不加评论地聆听。这样做的时候,他只是独自微笑。但是,在他们讲话的同时,孔子已经把整个印象贮存起来,琢磨着如何提高他们的长处,克服他们的缺点。 [292]

一旦做出了对某个人的分析,孔子就依之确定他的教育方法。有时,同样的问题,对不同的学生却有着不同的答复。有一次,子路问孔子,当他学会什么时,是否应该马上付诸实施。孔子告诉他不可以,应该先去跟他的父亲和兄长商议一下。随后,冉求也来问同样的问题,孔子告诉他可以,应该马上去实践他刚学会的。弟子公西华得知了这两种不同的答复后感到很困惑,就请教这种不同的原因。孔子告诉他:“冉求缺乏激情,所以我鼓励他;子路急于显示自己的力量,我就劝阻他。” [293] 事实上,这种教育方法与两位弟子的性格表现是一致的。

孔子教学方法的不拘陈式是独一无二的。然而,不久之后中国的教师们却竭力拘泥于他们自身的威严,并且要求他们的学生不加怀疑地接受他们所说的一切。可是,孔子以平易近人的态度对待学生,也并没有后代教师们的令人震惊的清规戒律。这种区别不是偶然的。孔子的态度和教育方针与他的政治哲学和知识论是一致的。孔子强调的不是对错误做法的惩罚,而是对正确做法的鼓励,不是强制而是说服。对待任何人和事,孔子都是坚持积极的而不是消极的态度。 [294]

孔子的做法与后来墨子的做法是不同的。墨子的一位弟子抱怨老师强迫像他这样的新手节衣缩食(穿短衫、吃粗劣的菜汤)。 [295] 相反,孔子所看重的是获得学生的完全信赖。这是比较容易做到的,因为孔子真的喜欢并尊重年轻人。 [296] 他对自己年轻时的困顿生活记忆犹新,他的态度就像是一位父亲、一位兄长或一位老朋友,他不想给他的弟子以神秘莫测的印象,而是宣称他对弟子们没有隐秘可言。 [297] 孔子不是不断地要求弟子们忠诚于他本人,而是给予他们更多的有关忠诚于自我的教导,他很少凭借对他们的出格行为的批评而“抛弃他们”。 [298]

无论如何,以师道尊严为基础的教师的权威在中国和儒学之中很快就变得闻名遐迩了。出生于孔子刚去世之时的墨子(他的哲学乃是源于儒学的一个分支)宣称:“我的话是适宜的指导。抛开我的话而自己去思考,就好像扔掉整个收成而去捡几颗谷粒。想用自己的话去否定我的话,就好像以卵击石,即使用尽所有的鸡蛋都不会损坏石头。” [299] 活跃在西元前300年左右的荀子是一位颇受欢迎的和有影响的儒者,他也曾经说过:“不尊重教师的正确方法而倾心于自己的方法,这好比是让盲人辨别色彩,或者让聋子区别声音一样,这是无法摆脱混乱和谬误的。” [300]

孔子不要求这样盲目信奉。实际上,因为他没有那些傲慢的确定性,所以,他不会错误地自认为拥有了绝对真理。孔子十分明智地知道,如果学生们不想做留声机,那就得学会自己思考。他们不能在自己思考的同时,又认为教师的每个字都是神圣不可侵犯的。如果学生与他不一致,孔子并不生气,有时他会坦率承认他们是对的而他自己是错的。 [301] 即使他确信他们是错误的,孔子也不想用书本的、古人的或自己作为教师的权威去强迫他们。孔子尽力用理性使他们信服,如果他不能让他们马上信服,就把事情先搁置一下,留待以后再讨论。 [302]

不过,所有这些并非意味着孔子是个随随便便的、不讲原则的教师,更不能说孔子对他的学生没有什么期望。相反,他对他们显然寄予了厚望。 [303] 孔子毫不松懈地对弟子们不断提出要求,以便使他们弄明白,他们必须亲自去完成的终极责任本来就是属于他们自己的。 [304] 如果说孔子从未训斥过弟子,那是不正确的。我们已经见过,孔子甚至走到了不承认冉求的地步,这是因为冉求帮助富有的和有权势的季氏增加人民的税赋负担。可是,在通常情况下,孔子的责备是温和的,并且小心翼翼地不去伤害他所责备的学生的自尊。 [305] 孔子经常使用冷淡而缓和的幽默达到他的目的,比如说:“子贡经常批评别人。夫子说:‘显然子贡自认为已经相当完美了,以至于有时间花在这上头;我可没有那么多的这种闲暇。’” [306]

这种自由宽松的训导的结果并不像有些人所说的那样,会让弟子们不守规矩和不受约束。当然,他们并不总是每时每刻都听从夫子,特别是在他们从政之后。但是,他们对孔子的忠诚和爱戴是始终不渝的,并且肯定是人类历史上不会经常出现的。孟子告诉我们说,即使是孔子经常斥责的弟子宰予(并且曾被认为责骂对他是不起作用的),也宣称孔子是曾经生活在世上的最伟大的人物。 [307]

孔子是用什么样的必修课程把所有的求学者(只要他们是有才智的和勤奋的)转变成“君子”的呢?从有关记载来看,尽管这样的课程不同于任何的现代教学课程,但也不同于当时流行的对年轻贵族进行培训的学习内容。这两者的主要不同是,孔子的教学内容中去除了射箭和驾车。这两项技能原本是用于战争的训练,但在通常的贵族教育中是作为礼仪艺术来学习的。正如击剑一样,时至今日,还是欧洲贵族通常学习的技能。孔子自己受过射箭的训练,至少某些弟子也擅长射箭和驾车。孔子并不十分反对获得这些技能,但他并不教授弟子们,因为对于孔子意义上的“君子”来讲,这些技能不是必不可少的。 [308] 在此,我们再次看到一种征兆,那就是:孔子有意识地要把世袭的并且基本上是军事性的贵族政治,改变为具有良好品质和德行并且首要的是具有政府管理作用的贵族政治。

不过,中国贵族的另一门传统艺术却正好适合于孔子之教的目的。孔子把它拿过来,给予特殊关注,并使它发展成为几乎是儒家的标志。这就是众所周知的“礼”。“礼”有种种的英语译法,比如ceremonial、ritual和the rule of properiety。但是,在阅读和理解中国古代典籍的某些有关篇章时,这样的翻译不仅未能揭示出中文的本有含义,甚至还把它的真义弄得晦涩难解了。

汉字“礼”是个象形文字,表示的是一种祭器。它是个精致而贵重的器物,用来放置献给神灵的牺牲。我们不能怀疑这个汉字的最早的意义是“祭品”。事实上,在后来它也仍然保持着这个意思。这个意思的简单引申就逐渐地指祭祀时使用的礼仪了。

“礼”的进一步的发展模式就更复杂了。要理解它,我们必须首先认识到,我们所谓的“宗教”和“世俗”在古代中国并不是完全分离的,事实上,它们几乎是纠缠不清地混合在一起的。同样,生与死也并没有明确的分界线。青铜礼器通常是供奉祖先的,但某些器物上的铭文却告诉我们,它们既用于祭祀神灵,亦用于“宴请我的朋友”。 [309] 这使人想起,神的荣耀付与了罗马皇帝们,尽管他们还活着。 [310] 同样地,在早期中国文献的记载中,几乎用同样的词句祭祀死去的君主和礼赞活着的君主。 [311] 如果某个国君派出的外交使团尚在国外时国君本人就死去了,那么,当这个使团的主要负责人回来之后,要赶到陈放国君尸体的太庙里“向尸体汇报”。 [312]

在那个时代,宗教习俗关涉到生活的每个方面。在家族之中,祭礼并不是由专职祭司而是由家族首领主持的。如果是国祭,则由国君主持。军事征伐要在祖庙(显然,武器有时也贮存在那里)和“社稷”(土地神和谷神的祭坛)举行典礼;征伐结束时,要在祖庙向列祖列宗汇报他们的胜利,奖赏获胜的将军。 [313] 外交谈判会在祖庙里举行,因为人们相信,祖宗们都要真的到场。外交宴会也在这里举办。 [314] 甚至是求婚者也要被未来的新娘的父亲在祖庙、在神灵面前予以接待。 [315]

因为宗教典礼的范围是那样宽泛,所以,原本用来指明参加祭礼者的适宜的行动规则和方式的“礼”字有时被更广泛地用来指示一般性的适宜行为。这是个渐变的过程,并不会使人感到十分惊讶。在那些被认为早于孔子时代的文献中,汉字“礼”的使用并不十分普遍,然而在距孔子时代不太远的著作中,它却不仅有“祭礼”之义,而且在其中的三个例子里还有那种较广泛的意义。 [316] 这就是说,作为行为名词的“礼”的概念并不是孔子创制的,但是在他使用和讨论这个词的时候,却使它产生了远超乎被认为是较早一些时候出现的任何意义。

可以说,孔子给那种与“礼”相一致的行为附上了一种“魔力”功效。 [317] 关于孔子的宗教态度,无疑是个相当有难度的问题,我们将在下一章进行探讨。宗教仪式是“礼”的重要组成部分,而孔子对于此类仪式并未表示过明确的怀疑,但是孔子在讨论与他的学说有关联的“礼”的时候,他通常是用非常理性的和常识性的社会心理学的词语来谈论的。我们一定记得,在孔子时代,社会的道德标准几乎全部崩溃。比如说,陈公和他的两位大臣同时与一个寡妇保持着公开的不正当关系,他们每个人都穿着她的一件内衣,还在公开场合拿这种勾当开玩笑。一位大臣发出抗议,对于公开暴露这种邪淫之事提出了批评,但这位大臣随后就被谋杀了。 [318]

在当时,只有在完整的宗教仪式中才能看到一种有始有终的行为范型(这种范型受社会所能接受的行为准则的规定),在其中,人的行动接受了共同一致的行动模式的促动,而不是被贪心和瞬间热情所操纵。因此,孔子才说,让这种模式发扬光大吧!孔子告诉弟子冉雍,在与他人的交往中,“你的行为就应该好像是正在招待一位贵客”;假如你很幸运,能有一个管理人民的权威职位,就要十分小心地实践对你的信任,使你的行为“就好像正在帮助完成一场重大的祭祀一样”。 [319]

“礼”包含有礼仪实践的种种形式,但是只有这些形式是“内在的和精神的皈依表现为外在可见的表征”时,它们才是有价值的。确实,没有德行的人与“礼”是不相干的。 [320] 孔子说:“我实在不忍心去看那种由内心不虔敬的人所主持的礼仪。” [321] 他表示,在哀悼死者时,真诚的悲哀比小心翼翼地完成丧礼的每个细节更重要。 [322] 孔子非常反感那种纯粹的外在表现。他说:“礼啊,礼啊,难道仅仅是陈列上玉器和丝帛吗?” [323]

相反,真正符合“礼”的行为与平庸的循规蹈矩是不同的。后代的一篇文章说:“最伟大的尊敬不允许矫饰。”又说:“玉石的最高表征是质朴。” [324] 孔子则说:“礼,与其过分挥霍讲究,还不如失之于拘泥呢。” [325] 根据孔子的思想,如果我们不得不给“礼”下一个定义,那也许是“有品味的举止得体(good taste)”。

当然,所谓举止得体,是说做所有的事情都要恰如其分,这就是“礼”的要求。《礼记》陈述道:“礼是适宜的表现。任何行为都要以此为标准来做出妥当与否的判断,即使先王没有做过的。” [326] 这一点上,孔子的看法是非常清楚的。比如说,按照“礼”的要求,参加祭祀时要戴麻冕(一种用麻织成的帽子,在当时比丝织的造价高)。孔子说:“麻冕是礼所规定的,但现在人们戴丝冕;丝冕更经济一些,所以我遵从大家的做法。”这样的改变只是因为太费钱。孔子认为,之所以说这种改变是可以接受的,是因为它只关乎礼的外在形式,并不违背礼的实质。但是,在下一句话里孔子强调说,为了妥当地完成“礼”所规定的整个仪式,有一种规矩是重要的,即宫廷礼节要求,臣下拜见国君时,在登上台阶之前要对君主鞠躬行礼,但是现在却逐渐省略了这种鞠躬。孔子说:“这是傲慢的表现,尽管与大家的做法相反,我还是认为,应该先在下面行鞠躬礼。” [327]

应该指出的是,这并不是卑躬屈膝式的阿谀巴结,绝对不是。孔子全面的看法是,臣民应该对君位表现出完全的和恰当的尊敬,但是,在接近君主本人并与他交谈时,人们应该实实在在地表现出他们绝对的信心,即使是这样做会被看作是冒犯。这才是礼! [328]

“礼”显然不仅仅是礼仪规则,所以,死板地固守这些规则,就会粗暴地亵渎真正的“礼”。然而,另一方面,完全用真情实感去表现“礼”也是不够的。礼是情感表露的运载工具,而这种表露一定得采取社会认可的方式。这是明显的要求。当今,某个地方以举起握紧的拳头表示友好欢迎,而换个地方便成了敌意的姿势。如果一个人承认自己是社会的一分子,并以此身份去行事,那么,尽管他不需要被强迫,也必须遵守他周围的人所认可的惯例。所以,儒家意义上的“礼”的实践包含有一种知识:传统的社会实践加上调节它们的能力。这是一个人要想在社会中生活所必须具备的条件和常识。

对于个人来讲,“礼”的作用是要把人的行为导入社会所能接受的和对社会有用的渠道之中。“礼”把文明人同野蛮人区别开来,而野蛮人是要随时随地和不加约束地发泄其感情的。例如,对死亡的本能反应是失控的悲哀以及同时对尸体的厌嫌。对此,“礼”就可以提供一种调节手段,以便稳妥地对待和处理尸体,并以适当的符合礼仪的方式装饰之,以避免引起人的嫌恶之情。在丧葬习俗中,“礼”使人们能够利用一种可以接受的表现方式表达对死者的哀悼,同时还能减轻过度的悲哀。绝对不要让无节制的丧葬方式来削弱织成社会网络的家庭纽带,而是要让自己放弃疯狂的和无度的悲哀,因为这样的悲哀会破坏一个人和他周围人的生活。为了维护全社会的利益,“礼”为人们规定了一个采取适当手段来行事的进程。 [329]

“礼”实际上是平衡舵,目的就是防止不足或过度,把人们的言行导向对社会有益的中庸之道上来。因此,孔子认为:“如果没有礼的调节,殷勤周到就变成了徒劳费事;如果没有礼的调节,谨慎小心就变成了胆小怕事;如果没有礼的调节,勇敢无畏就变成了不守规矩;如果没有礼的调节,刚直坦率就完全变成了厚颜无耻。” [330]

“礼”作为指导和促进人际关系的方法是极其重要的,并且无疑是社会存在所不可缺少的。我们倾向于认为礼仪在朋友之间是碍事的,然而,过分随随便便地对待朋友也会毁掉友情。孔子说:“晏平仲很知道如何保持友情。尽管相识很久了,他仍是恭敬如初。” [331] 詹姆斯·F. 贝尔纳斯(James F. Byrnes)曾讲述过一个精彩的美国“礼”的例子。他写道,美国最高法院的“每一位法官,在进入直通法庭的会议室时,在场的法官都要握握手。当我最初成为其中的一员时,我有点认为这是很可笑的,因为我经常是只与一位或几位法官商谈定案。可是,我后来才得知,在许多年前一位大法官建立了这个惯例,其依据的理论是,无论前一天法官们有多么激烈的争论,如果他们以握手或几句寒暄语开始新的一天的话,就会弥合相互间的分歧”。 [332]

在教育方面,“礼”的重要性是明显的。既然孔子想让他的这些出身贫贱的弟子们做好在政府中发挥有效作用的准备,他就得教给他们在君子之间和在宫廷礼仪方面的礼节,这是“礼”的纯粹外在的层面。但是,过度强调行为修饰会使人成为单单是殷勤有礼的虚华之徒,死板地拘泥于形式而缺乏任何个人的活力,这是常有的一种危险。事实上,这种情况在后世儒学中是常见的。孔子完全意识到了这种危险,并做出过非常明确的警告。他要澄清的是,真正的“礼”与单纯的形式主义根本不同,因为“礼”是一种表现善良品质的方式,而不是对品质的隐匿或替代。孔子说:“构成君子品质的本质材料是义。君子是用礼来实现义的。” [333] 在另一个场合,孔子又说:“如果一个人的自然本性胜过了他的后天教养,他就是个没有修养的人;如果他的后天教养胜过了他的自然本性,他就仅仅是个受过教育的仆从。只有自然本性与训练所得和谐互补时,他才是个君子。” [334] 这就是说,“礼”并不是人格的基本品质,而是修养人格并使其表现善良的工具。 [335]

《论语》并没有明确显示孔子是否给学生们实际讲述过礼的运作,而弟子子夏后来则有过这方面的实际操作。 [336] 但是,无论孔子是否使用过这种已成惯例的身体姿态,他也显然认为,“礼”是约束情感的工具(这是被现代西方教育严重忽视了的人的一个方面)。孔子还坚持认为,有了“礼”所建立的平衡和节奏,个人就不会被任何危机震惊得做出令人遗憾的举动。这种附加在理智文化上的控制情感的功能被反复地加以强调:“夫子说:‘君子广泛地学习典籍,并且用礼约束他之所学,就不可能做出越轨之事。’” [337] 《论语》记载,在孔子周游列国期间,有一次他们一行人陷入了窘境,以至于饿得很虚弱。子路愤愤不平地问孔子,君子忍受这样的磨难是否合适。孔子则告诉他:“也只有君子才能坚定地直面穷困。那些寻常之人,一旦处境不佳就站不稳脚跟了。” [338]

“礼”的概念意指生活中的某种和谐与礼貌以及个人的持守平衡。自从孔子时代以来,“礼”的作用在中国文化中一直是非常重要的。林语堂称它是“一种原则,已成为中华民族生活的目标,并且发挥着社会组织和管理的作用……” [339] 它造就了中国人民某些最卓越的性格特征。只是随着西方思想的流行替代了中国之道的地位,才使传统的“礼”的作用开始消失了。

孔子强调的另一项贵族式的艺术是音乐。许多重大的典礼都要有音乐伴奏。加上音乐有声乐方面的节奏与和谐,使得乐和礼经常结合在一起。中国人认为,音乐的教育价值并不仅仅(如我们西方人认为的那样)只能起到礼貌教养的作用。与中国人更为相像的是古希腊人的态度。在古希腊,“音乐的首要作用在于教育学方面,这种作用,在古代世界的意义里包含着品格与道德的确立”。 [340] 亚里士多德认为:“音乐具有塑造品格的力量,所以,在对年轻人的教育之中应该引入这一内容。” [341] 柏拉图则写道:“音乐训练是比其他东西更有力的工具,因为节奏与和谐能够找到进入灵魂的道路……” [342]

孔子对音乐深感兴趣。 [343] 《论语》有一章指出,孔子在一定程度上亲手校订过《诗》这部书, [344] 而这部书中的诗篇在古代是有音乐伴奏的。孔子会弹奏瑟,这是一种类似于(西方人在14—17世纪使用的)古琵琶的弦乐器。孔子也喜欢唱歌。 [345] 孔子与柏拉图一样,认为音乐不仅关乎个人,也关乎国家。在孔子看来,无论是对于个人的思想品质,还是对于国家的道德风气来说,某一种音乐是有益的,而另一种则是有害的。所以,两位哲学家都认为,在理想的国度里,某些音乐应该鼓励,而另外一些应该取缔。 [346] 孟子引述孔子弟子子贡的话说:“听一听君王所赞许的音乐,就可以判断他的德行了。” [347]

我们不清楚孔子本人是否教授过音乐。从《论语》中纯粹偶然的提及中我们知道,孔子的两个学生(包括高大强健的子路)弹奏过瑟, [348] 所以,弟子们都会弹瑟也并非不可能。孔子确实与弟子们谈论过音乐,但他很可能希望他们最好是向其他教师学习,以期得到深造。他曾说,一个完人必须精通礼乐,以此作为对他的品格的最终修饰。 [349] 在另一场合孔子说,学生的品格应该“通过学习诗来激励,用学习礼来树立,用学习乐臻至完成”。 [350] 很清楚,孔子把礼和乐相联系。作为一位教师,这种观点不仅仅是理性的,而且是有感情和有灵性的。

现代西方音乐在技艺上无疑已经达到了音乐本身的最高的复杂性,但是,现代西方文化相对来讲并不太注意音乐的较深层的含义,这无疑会让人深感惊讶。事实上,自古以来人们就认识到,音乐会影响听众的情感甚至思想。可是,迄今为止,这种朴素的观点看起来并没有什么进步。根据一项了不起的研究所得,音乐“影响着血压、心跳、呼吸、基础代谢和内分泌腺的特性”。 [351] 这项研究还认为,在某种条件下,音调对大脑皮层的波动产生了明确影响。 [352] 毫无疑问,中国古代大量的有关音乐教育和音乐的道德意义的种种理论尚未被现代科学研究所证实,但更令人吃惊的是,对此主题却并没有人进行过真正的研究。然而,尽管人们不太留意音乐对“正常”人的影响,一些精神病学家有时却在研究(并运用实验手段)利用音乐治疗精神疾病。 [353]

我们不得不强调指出,孔子并不把“礼”和“乐”的技能看成是首要的。孔子一而再、再而三地向学生们灌输的基本点是:信、信、信,讲求信用。孔子告诉他们:“如果一个人缺乏信用,就仅仅是没有套马横轭的马车,我不知有谁能够驾驭它。” [354] 当弟子子张请问“一个人应该如何行动”时,孔子告诉他说:“你的所有言语都要是诚实的和实在的,你的所有行动都要是体面的和谨慎的。如果能做到这些,即使独自一人处在野蛮人中间,也不会有什么问题。” [355] 孔子称赞过两种人:一种人非常谦逊,不羞于向比自己地位低下的人寻找启迪;另一种非常正直,能把有功劳的下级提拔到与他们本人相等的地位。 [356] 孔子也藐视虚伪,使他深感羞耻的是那些有意降低身份的“机巧的谈话、虚假俗气的外表和做作的尊敬”。 [357] 他明确宣布,那些用严苛专横的样子掩饰内在不足的人,至多不过是个盗贼罢了。 [358]

然而,单纯的守信(这是值得钦佩的和必须的)也还是不够的,完全不讲究具体条件的诚信就等于犯了错误。孔子告诉弟子们,尽管在一定程度上可以说,一个人应该无论如何都要下决心去证实他的话语,无论境况怎样都要完成已经开始做的任何事情,但这并不是他心目中的理想行为。 [359] 他说,君子虽然会犯种种错误,但他们一定得随时准备改正自己的错误。 [360]

进而言之,孔子告诉他们,仅仅在思想和言论上做到守信是不够的,真正的守信要落实在行动中。从政者首先应该尽心竭力地完成政务,而把俸禄和其他奖赏放在次要的位置上。 [361] 如果认为是正确的就不要怯懦,而是要大胆地去做。 [362] 如果有必要,一个人应该为了原则而放弃他的生命。 [363]

为了鼓励这种行为,孔子着力使用了一种方法,即在学生面前展示“士”的理想。“士”这个字的原意可能仅指一个年轻人, [364] 它也渐渐意指“兵士”,以及(依照历史上的一个非常普通演变的过程)“贵族”。在此意义上,“士”极有似于欧洲人所说的“骑士(knight)”。这两个词均指一些最低层的贵族,通常是军人。但是,孔子在此又一次做出努力,给与“士”这个词以不同的意义。在过了一千多年后的中世纪的欧洲,基督教会才担负起了“驯服无节制的和野蛮的武士阶层的任务”, [365] 并努力使用了种种办法,相当成功地使骑士们信奉了教会的道德和事业。孔子所做的在一定程度上与欧洲的情形有些相似。孔子认为,一个人的行为只有像真正的君子那样,才配称作“士”。同时,任何以儒家德行为典范的人,不论其出身如何,就是最高意义上的“士”。

基督教会为自己的目的而利用了传统骑士式的优点,即勇敢、忠诚和奉献精神,鼓动这些年轻的贵族发誓“竭尽全力保护弱者、寡妇和孤儿”,并把他们好战的能量发泄在十字军的圣战中。孔子所说的“士”也可能暗示了真正的士人被期望具有的热情和奉献精神。他说:“只想着平安地待在家里的士是不值得被看作士的。” [366] 弟子曾参说:“士一定要有气魄宏大的精神和坚定不移的勇气。因为他的责任是沉重的,而完成责任的道路是漫长的。完美的德行是他所担负的责任,这难道不是沉重的吗?他的奋斗路程只有到死才是终点,这难道不是漫长的吗?” [367]

可是,必须强调的是,基督教的骑士其实仍是骑士,仍然是贵族的一员,而儒家的“君子”一般来讲根本不是武士,通常情况下他们甚至不是世袭贵族。孔子尽力给弟子们灌输的是贵族阶层的德行而不是其缺点,他也只是借用贵族的声望而并不教授弟子们如何行军作战。从终极意义上看,孔子的这个意图取得了成功,以至于纯粹的武士不再能与受中国人尊敬的学者一争高下。

孔子使其弟子们感觉到他们从事的是最高尚的职业,就孔子能够展示给他们的而言,这个职业的报酬只有内在的平静和精神的纯化。这种内在所得来之于以下的保证,即一个人要尽力去做高于其他一切的真正有益的事情,而最终成功与否并不重要。这样的一个人,他的责任显然是纷繁而又沉重的。

孔子不断向弟子们强调修身的重要性,这份责任必须由他们自己来承当。如果他们有了任何进步,有时尽管很小,功劳也是自己的;如果他们突然停在目的地的前面,即使是很近,他们也一定得自己担负失败的耻辱。 [368] 孔子要他们牢记,“即使一支大军的将帅也可能被绑去,但没有任何力量能夺取甚至是一个最卑贱之人的决心”。 [369] 自信和独立也是特别受人欢迎的话题。“君子在自己的内部求索,小人则向别人提出要求。” [370] “不要担心没有官位,而是要担心对官位能否胜任;不要担心你不被人知用,而是要担心是否名副其实。” [371]

人们当然应该批评任何形式的道德缺陷,但要批评他们自己的而不是别人的。 [372] “一个人应该严于律己,但对别人却要宽容,以免引起怨恨。” [373] 孔子说:“即使仅仅与两个人同行时,我也总是向他们学习。我选择他们的长处去效仿,对他们的不良之处则要避免。” [374] “当你看到一位可敬之人时,要想着努力赶上他;当你看到一个不怎么样的人时,就要向内审察你自己(是否也有那样的毛病)。” [375]

孔子期望弟子们成为谦逊的人,当他们做不到时,就会受到孔子的挖苦。孔子告诉他们说:“孟之反这个人不是自夸者。当军队被击溃时,他最后逃生。但当他接近城门时,却一边鞭打着他的坐骑一边说:‘不是我的勇气使我殿后,是我的马不往前跑。’” [376] 孔子说:“君子羞于让他的言语超出他的行动。”ᣪᣳ [377] “他先去行动,而后再去谈论。” [378]

使孔子大皱其眉的不仅是自吹自擂,而且还有任何形式的过分健谈。孔子充分认识到了语言的重要性以及它在比如外交活动中的关键作用。 [379] 但他认为,在某种特定情势下,言语应该是简明扼要、直截了当和便于使用的。孔子说:“言语只要能充分表达说话者的意思就行了。” [380] 他认为喋喋不休是可耻的。孔子告诉学生们,如果一从其他人那里听到了什么,马上就向别人重复,(而没有自己进行思考)他们就会一无所获。 [381] 孔子说:“君子嘴钝。” [382] 正如我们已经看到的,孔子认为,言语善辩之人近乎让人憎恶。在他讲给颜回的许多伟大原则之中,以下要求是适合于治理政府的,即“远离机巧的谈话者,因为他们是危险的”。 [383]

这种对善辩之人的嫌恶看上去有些过分甚至很荒唐,但事实上却有着正当理由。根据有关记载,孔子并不是努力用述诸最后权威的要求或呼吁来说服这种人,相反,孔子要尽力以理服人,用善辩之人的喜好辩论的长处来进行讨论。但是,无论何时何地,一旦善辩之人和狡辩之言辞加入进来,真正的论证就变得不可能了。因为善辩者的目的不是寻求真理而是赢得口舌上的胜利,而为了这个目的,他们经常是尽可能地远离真正的论题。辩才和辩论的用意不是解决论题,而是操纵人们。为此,善辩之人非常倚重发泄情感和表达先人之见,以及利用灵巧、机智,有时是幽默来转移话题,而不是深入分析思想内涵。不用说,孔子瞧不起所有的这一切。

辩才是政治领域里非常危险的人物。在民主社会,他们会把人民导入歧途;在君主集权社会,他们又要不择手段地实现操纵君主的目的。而孔子则哀叹道,在他那个时代,一个没有善辩之能的人要想躲避灾祸将是非常困难的。 [384]

正如我们在上文已经见到过的,阴谋活动是那个时代的家常便饭。孔子断言:“我痛恨看到使用利口颠覆国家和家族。” [385] 尽管这种阴谋家可能在短时期里慷慨奖赏儒家集群,可它最终会使儒家的活动名誉扫地。孔子足够精明地认识到:“一个不断寻求小利的人从未办成过大事。” [386] 他自己尽量避开政治阴谋,也教导弟子们依靠礼貌、诚实和守信使他们的事业受人欢迎,而且要像躲避瘟疫一样地躲避机巧之言辞。这都是孔子的光荣。 [387] 孔子对于这种思想的坚持可能是导致以下结果的原因之一,这种结果就是:在中国历史上,与许多国家相比较而言,讲演术所起的作用是很小的。

既然儒者是负有使命的人,孔子就有责任保持举止的尊严,以便不损害他自己和集群中的人们的荣誉。 [388] 孔子全身心地投入到自己的事业当中,并为此而深感自豪,根本没有必要跟别人去争辩。 [389] 孔子并未寻求速成,而是在深思熟虑之后采取行动。这种深思熟虑使他自己充分弄清了合适的行动路径。 [390]

以自私为动机的行动有损于孔子的尊严。“君子吃食时并不求得餍饱,他的住处也不求得安逸。” [391] 君子关切的是义,而把获利的动机留给小人。 [392] 即使是荣誉(特别是以卑劣手段得到的),与自尊相比,对君子来讲也是无足轻重的。 [393] 子贡问道:“一个人如果被所有的同乡之人所喜欢,您说这人怎么样呢?”孔子告诉他:“这说明不了什么的。”“那么,全乡之人都不喜欢的人又怎样呢?”“这还是不足以给他下断语。最好是他被好人所喜欢,而被坏人所憎恶。” [394] 然而,尽管他蔑视的仅仅是虚名,孔子还是认为,君子并不愿意一生之中了无所成,以至于刚一死去就被人忘掉了。 [395]

孔子展示给他的学生的真君子的理想也许可以概括为某种精神的高尚性,而不是高傲性。孔子生活在其中的那个世界是被卑劣、贪欲和暴力所包围的,所以,孔子和他的弟子们已经认识到非常有必要(在理智上)从他们的环境中退却。然而,要真正做到这一点却是非常困难的。当我们体谅他们在如此退却的同时仍须生活在这个世界里,并且不得不参与它的政治事务的时候,体谅这种退却既没有形而上学的根据又没有宗教的实质性的援助的时候,我们必须承认它是人类精神的主要成就之一。

孔子认为,君子应该是自豪的而不是妄自尊大的。 [396] 他们是易于侍奉的,因为他们期望与之共事的只是那些称职的人;但是,他们也是难于取悦的,因为他们不喜欢那种有意取悦他们而又与最高原则相悖而行的人。 [397] 一般来讲,与孔子本人共事并不难,同时孔子也是容易相处之人,他并不是一个党派性很强的人,也不想建立任何派系。 [398] 因为孔子的品格是建立在牢固的基础之上,所以他在直面非常时期时也能镇定自若。 [399] 虽然他从不知道自己的生命会在何时被折磨至终,但他并不惧怕:“夫子说:‘内省之时,如果发现自己并无欠妥之处,为什么要忧愁,有什么要惧怕呢?’” [400]

所有这些听起来很像是干巴巴的说教,然而,孔子并没有错误地认为人们仅凭斯语即可为善。其实,正如《论语》之中的孔子反复强调的,更重要的是榜样的力量。他相信一种真实的“品格传播”。孔子说,某位鲁国人“确实是个君子之人。如果鲁国没有真正的君子,他又是如何获得这种品格的呢?” [401] 孔子严肃地告诫他的弟子们要高度重视他们的交往之道。正如工匠必须磨快工具以便做好工作一样,弟子们也必须依靠以下两点使自己的品质有所进展,这就是:只与贤明的上司共事,只与有德之人建立友谊。 [402] 孔子说,一个人应该善待所有的人,但却只与那些真正的有德者相亲近。 [403] 他再三警告,不要怀着错误的忠诚意识与下面这种人建立友谊:他们的行为没有价值,还拒绝加以改变。 [404]

孔子自己的典范力量在他的学说中无疑发挥着首要作用。他的不拘泥于形式的性格以及他与弟子们的亲密无间增强了这种力量。事实上,没有什么例子能够说明孔子言而不行。他有两次被邀与反叛者结盟而遭到子路的反对,但他最终并未入盟,尽管他认为有理由为自己的冲动作辩护。 [405] 毫无疑问,孔子有责任向那些受他的决定所影响的年轻人提供一个没有例外的榜样。

令人感到惊讶的是,直到此时,不管是孔子,还是我们的分析,几乎没有提及什么书籍,特别是去考虑这样一个事实,即“儒者”这个词被看成几乎是书呆子、蛀书虫的同义词时,这样无视书本就会更让人感到诧异。我们在下文将会看到,在孔子去世后的几百年中,儒者逐渐变得太专注于书本了。到后来,政府推行的科举考试以及对儒生的教育都变得过分书本气,以至于宋朝的改革家王安石在1058年抱怨道,他那个时代的教育主要是“对古典原文的注释、字斟句酌的分析”。他接着评论道,这“不是古代的(教育)方法”。 [406]

这确实不是孔子之教的方法。孔子把对文献的研究看作是君子教育的一部分,但也只是一部分。更基本的是品质的修养,以及学会与(作为社会存在的)亲戚和同胞一起生活。 [407] 想去学习书本的内容固然很好,但是对书中所言要有真正的理解,或者是要把从书本上学到的东西付诸实践。孔子坚持认为,如果没有行动,仅仅记诵书本的内容是无用的。 [408] 《论语》有一章说,“夫子教授四样东西”。确实,如何译出这四样所代表的东西的特质在一定程度上讲是个难题。它们也许指的是“文献、行动、忠诚和良好的信用”。 [409] 无论如何,它们所暗示的是,书本只是全部必修课的一个方面。

《论语》唯一经常提到的书是《诗经》,孔子仅仅称它为“诗”。这是一本诗集,它的各种类型的诗是由各种各样的作者写下的,并集成于周朝初年到西元前600年之间。现存《诗经》有311首诗。孔子指出,他知道的这本书大概有300首诗。 [410] 这与现存的差不多,但也不完全一致。 [411] 我们将把孔子是否写过或编订过这本书和其他书的问题留待下一章讨论。在此,我们只谈一谈孔子把它们运用到他的学说中的问题。

孔子告诉儿子伯鱼说,如果不学习《诗》,就“好像是一个面墙而立的人”。 [412] 有一次,他对一群弟子说:“我的孩子们啊,为什么不去学习《诗》呢?《诗》会激发你们的情感,使你们具有更加敏锐的观察力,还可以扩充你们的同情心,并缓和你们对不公正事情的不满情绪。在家中,它对侍奉父母是有用的。在外面,它对你们事奉君主也是有用的。再往远说,它还会使你们多熟悉一些鸟、兽、花草和树木的名称。” [413]

所有这些都是相当真实的和可以理解的。可是,诗篇在古代中国那个时候的另一项用处就不那么简单了。诗篇被认为(至少在多数情形中是相当程度地被曲解了的)有隐含的比喻意义。这样一来,这个隐喻之意就被外交官用在他们的外交辞令中了。因此,在盟会或宴会上,两个或更多个国家的代表将展开他们的论辩并以一种朦胧的方式立论,这就是引用包含有(或被认为是包含有)隐意的诗句。他们的对手将被预想为是能够知道这些引语并能立刻理解其蕴意的。如果可能的话,对手就得引述更恰当的诗句作答,以期驳倒对方的论点。如果他们做不到,就被认为是输了。 [414] 因此,对《诗》的熟知是一个人梦想进入高层官僚圈子的基础。孔子与他儿子的另一次谈话可能就是针对了对《诗》的如此使用。孔子说:“如果你不学习《诗》,在讲话时就没有什么可资使用的。” [415] 但他又说:“一个人可能会背诵所有的三百篇《诗》,但是,如果他处理公务时没有效率,派去执行外交使命时又不能做出独立(亦即不用助手的提示而使用诗句)的回答,尽管他很博学,又有什么用处呢?” [416]

当我们进行讲演时,也会经常引经据典,这与上述情形有一定程度的相似。但我们在进行这样的引用时要非常慎重,并且认为对引语原意的过度曲解是一种缺憾。可是,在《诗》的正统解释中,注释者总是无视诗句的明显意图,而是经常地更看重他们自己对诗句的理解。这一结论,是许多当代中西学者的观点。 [417]

例如,有一首叫作“鸡鸣” [418] 的诗,诗的内容很清楚,是一场对话,对话的双方是一位年轻女子和她的情人,地点是这位女子的卧房。她告诉他鸡已打鸣,黎明到了。但他说不是鸡鸣而是苍蝇的嗡嗡声,不是天亮而是月亮正在升起,所以最好还是甜甜地再睡上一觉。但此时她对他已忍无可忍,告诉他赶快回家,以免她为此而恨他。可是,正统的解释却说是一位“贤妻”督促她懒惰的丈夫起床上早朝。

在我们所能拥有的有关孔子的任何材料中,孔子并未犯过如此荒谬的理解诗句的过失,但是,孔子也曾有两次用类似的方式与弟子讨论诗句,并且离开诗句的本意也是相当之远的。 [419] 我们可能得接受顾颉刚的看法。顾氏认为,由于孔子自己这样使用过诗篇,他就应该对后世儒者过分富于想象力地理解和使用诗句负有很大的责任。 [420]

没有证据表明孔子对书本有过任何例行的讲习,或对弟子们的学习书本有过系统的指导。通常的教学之道是,孔子告诉他们研究某个主题,然后与他们就此进行讨论。就《诗》而言,他只是推荐给弟子们学习。但是,在他倡导学习音乐的时候是否也指定过一本书,这就的确是个难题了。一些学者认为,在音乐方面有过一本古书,而另一些人则否定之。无论如何,并没有孔子使用过这样一本书的明证。

关于礼,某种程度上讲我们遇到了同样的情势。虽然在“十三经”中有三本礼书,但令人怀疑的是,它们中的任何一本在孔子的时代是否以现在的形式存在过。其中的两本,即《周礼》和《礼记》,很明显是晚出的。 [421] 第三本,即《仪礼》,其中至少有一部分的内容稍早于其他两本,但其日期却难以确定。某些传统的观点把它的日期早早的定在周朝初年,另一些人则认为其中包含了孔子关于礼的学说。 [422]

不过,有关礼的某些文本最起码在孔子之后的年代里有过一定程度的校订和增补,这种看法大抵是可以成立的。因此,我们就不能对有关“礼”的任何文本做出保证,不能说某本“礼”书确实曾以现在的形式存在于孔子时代。唯一能够确定的是,这些书写的是礼,某种类型的礼。 [423] 所以,当孔子告诉弟子们学习“礼”的时候,他很可能是指示他们应去阅读某些文献,并且去实践它们所阐述的观念。但是,孔子当时所指的到底是哪些文献,我们却不得而知了。