概述

前言

学习效率太低下,让我怀疑自己的智商,得给自己补充点料了,毕竟老是这么下去不行啊!

我早已读过本书中的大部分内容,但是这本书仍给了我很大的启发。再次向我强调了重复和遗忘的作用,也给我提供了不少新内容比如杏仁核和情绪的关系。

书籍简介

书名:考试脑科学:脑科学中的高效记忆法

作者:【日】 池谷裕二

译者:高宇涵

ISBN:978-7-115-50954-3

内容简介

本书是关于 “学习” 与 “记忆” 的脑科学科普读物。作者围绕 “如何有效记忆信息” 这一问题,结合脑科学前沿研究与实验,通俗讲解了人脑 “记住与遗忘” 的原理,不仅呈现了人脑筛选、存储信息的奇妙机制,还向读者传授了灵活运用人脑规则,通过 “欺骗大脑” 实现 “长期记忆转化”,以及应用人脑中信息 “理解与迁移” 现象的记忆方法与策略。

此外,作者还针对学习者的 “记忆困扰”“动机不足” 等咨询案例,从脑科学与心理学角度给出了建议。本书可作为中考、高考、研究生考试、公务员考试、职业资格考试等各种考试的备考参考,也可作为日常工作、学习中的 “高效记忆法”。

作者简介

池谷裕二(Yuji Ikegaya)

日本东京大学药学系研究科教授,脑科学研究者。

1970 年生于日本静冈县,1998 年取得东京大学药学博士学位,2002 年起担任美国哥伦比亚大学客座研究员。专业为神经科学与药理学,研究领域为人脑海马体与大脑皮层的可塑性。现为东京大学药学研究所教授,并同时担任日本脑信息通信融合研究中心(CiNET)研究主任,日本药理学会学术评议员,ERATO 人脑与 AI 融合项目负责人。2008 年获日本文部科学大臣表彰青年科学家奖,2013 年获得日本学士院学术奖励奖。

池谷博士擅长用通俗易懂的语言向大众讲解最新的脑科学研究成果,在日本拥有众多读者粉丝。著有《海马记忆法》《进化过头的脑》《脑的辩解》《单纯的脑,复杂的 “我”》《脑的奇妙嗜好》等。

正文摘录

第 1 章 记忆究竟是什么 1

1-1 能力只能用考试检测吗 2

因此,对于参加考试的人来说,提前预测考点并据此进行复习和训练,就成为了应对考试的最佳策略。

1-2 神经元 “创造” 出的脑 4

脑科学中对 “记忆” 的描述如下:

记忆是将神经回路的动力学(dynamics)现象转化为一定规则,在突触重叠的空间中,根据读取的外部时空信息,形成一种内部信息表达的过程。

看到这种表述,恐怕一般的读者都会一头雾水,毫无头绪。简单来说,记忆的 “真相” 就是 “新神经回路的形成”。

1-3 记住与忘记 6

在此,我还以计算机的 RAM(random access memory,随机存取存储器)和硬盘之间的关系为例,讲解与其类似的、人脑的 “短期记忆” 和 “长期记忆” 之间的关系。

……

因此,要想形成长期记忆,关键就在于如何利用短期记忆。保存文件时应该认真为文件命名并做好分类整理工作,如果缺少这些步骤,那么在需要时就无法迅速地调取出数据。这就像在我们的脑中明明储存着相关的知识,但在考试时却愣是想不起来那样,真是一出惨剧。

如果只是把物品胡乱地堆在仓库,仓库里就会变得杂乱无章。与其说那是仓库,还不如说是垃圾场。同理,如果毫无章法地记忆知识,我们的脑也会变成这种状态。

【评论:我本身就处在这个状态,无法自拔,悲~】

本书就是从这样的观点出发,思考如何能够有效地吸收知识。为此,我提出的第一个关键词就是 “海马体”,它是谈及 “记忆” 时绕不过去的重要话题。

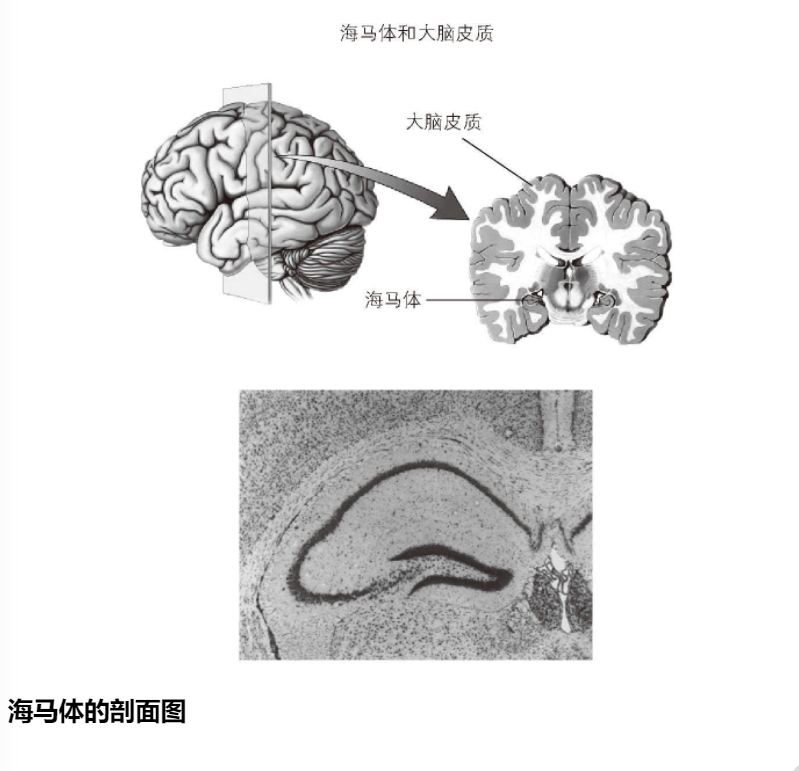

1-4 认识海马体 10

现在我们已经知道,人脑中存在长期记忆和短期记忆。

保存长期记忆的部位叫作 “大脑皮质”,它相当于人脑的 “硬盘”,可以保存我们已经记住的知识。

目前,我们还无法准确得知人脑 “硬盘” 的容量。不过有研究人员推测,如果我们把迄今为止所见、所闻、所感的全部信息都不遗巨细地装进大脑皮质,那么它在几分钟内就会因为信息爆满而失去机能。

读到这里,大家也许会想:“啊?人脑的存储量那么小吗?” 其实并非如此,这里真正值得我们感慨的是:“原来平时进入人脑的信息这么多啊!” 人脑将所有信息记住是不可能的,也是完全没有必要的。

人脑不同于计算机,无法通过增加存储器来扩容。因此,为了灵活运用有限的存储空间,脑会根据信息的价值,将其分成 “必要信息” 和 “非必要信息”,脑如同法官一般,会对信息下达 “价值判决”。只有被脑判定为 “必要” 的信息才会被运送到大脑皮质内长期保存。

那么,具体判定信息是否必要的 “关卡检查员” 又是谁呢?它就是人脑中的海马体。

海马体是人脑的一个重要功能区,大致位于耳朵深处的大脑部位。海马体直径约 1 厘米,长度略小于 5 厘米,形状类似于香蕉,也像略微弯曲的小指。“海马体” 一词中的 “海马” 二字,指的就是海洋生物的海马。至于为什么将脑的这一功能区命名为海马体,其缘由众说纷纭,谁也不能确定到底哪种说法是正确的。

只有被 “关卡检查员” 海马体判定为 “必要” 的信息,才会顺利通过 “关卡”,获得成为长期记忆的资格。通常来说,这样的审查最短也需要一个月,而且审查标准非常严格,除了极个别的情况以外,一般不会一次性通过。

那么,什么样的信息能比较容易地通过海马体的审查呢?是会在明天考试中出现的英语单词,还是古罗马皇帝的名字呢?

很可惜,这些都不容易通过审查。海马体的审查标准是 “该信息对生存而言,是否不可或缺”。

对于考试迫在眉睫却记不住单词的我们来说,这些英语单词比任何信息都重要。但海马体可不这么认为,只会残酷地裁断为:“一两个英语单词记不住不会导致生命危险,所以不予通过。” 进而不会授予单词信息从短期记忆复制到长期记忆的许可证。实际上,那些大家在学校里必须记住的知识,基本上都不会被海马体判定为 “对生存不可或缺的信息”。

……

人本身也是动物,有着生存的本能。对于动物来说,所谓 “学习” 就是指牢记在险境中获得的经验以避免再次遇到同样的危险,进而越来越适应周围环境的过程。

1-5 加油吧,海马体! 17

海马体以 “是否有利于生存” 为尺度,对所获信息进行判断、取舍。诸如在毫无生命危险的教室里学习之类等行为,与人类的生存相比简直可以算是无关痛痒的事。人们常说 “左耳进右耳出”,说不定海马体就是这样一刻不停地从大脑中删除信息的吧。

人脑大约会消耗人体总能耗的 20%,但其质量只占不到人体体重的 2%。可见从每单位所需能耗来看,人脑是个不折不扣的耗能大户。

为了将必要信息储存到长期记忆中,消耗能量也是理所应当的,而如果一些非必要信息也储存到了人脑里,这就是对能量的浪费了。如此一来,我们又可以把海马体看作是一个节能主义者,它也是为了节约能量而不允许无用信息通过的 “财政大臣”。

所以,某种程度上我们无法改变 “根本记不住” 这种让人发愁的状况,因为相对于 “记住”,人脑本来就更擅长 “忘记”。

从脑科学的角度而言,“怎么都记不住” 是极其理所当然的。即使忘记了好不容易才记住的信息,我们也完全没必要耿耿于怀,因为不是只有我们自己的脑特别容易忘记,所有人都是这样的。

……

那么,要想让尚未演化完全的海马体将学校学到的知识划分为必要信息,我们到底该怎么做呢?想必这才是大家目前最想知道的事情吧。

方法只有一个,那就是 “欺骗” 海马体。话虽这么说,但是大家要知道,这个检查员可是无论我们怎么贿赂、苦苦哀求都不会有丝毫动摇的。

要想让海马体将信息判定为必要信息,我们要尽可能地倾注全部的热情和诚意,持续不断地将信息传送过去。这样一来,海马体就会产生一种 “如此锲而不舍地传送来的信息一定是必要信息” 的错觉,进而允许信息通过 “关卡”,进入大脑皮质。

日本自古流传一句话:“学习就是要反复地训练。” 从脑科学的角度来看,事实的确如此。所以即使我们忘记了学过的东西,也不要因此而感到气馁或耿耿于怀,只需在必要时重新记忆一次就可以了。即使我们再次忘记了重新记住的东西也不要泄气,请打起精神再去记一次吧。像这样,只有进行反复记忆,那些知识才能被保留在脑中。

但是,我们在将来还是会忘掉费了这么大劲才掌握的知识,这该如何是好呢?毕竟是努力了很多次,好不容易才记住的……

答案还是一样的:重新再记忆就可以了。除此之外别无他法,因为人脑的设计机制,本来就是为了能够尽快忘记大量信息。

也就是说,成绩好的人其实都在这样努力着:即使面对一次又一次的遗忘也毫不气馁,仍然反反复复地将信息送往海马体。

也许大家被本书书名中的 “考试” 二字所吸引,高兴地认为读完这本书就能轻松提高成绩。那么在看到上述结论后,有的读者可能瞬间就失望了吧。大家总是对考试抱有一种抵触的态度,甚至还有人可能曾经这样想过:“为什么人脑不能像计算机那样,只要保存一次就永远都不会忘记呢?”

请大家试着想一想。人脑善于遗忘的原因,或许可以认为是脑的存储量太小。但从本质上说,如果人记住的每一条信息都近乎无法被忘记,那么人不是就无法正常生活了吗?

曾经有一位记忆力超群的 “患者”,他患有 “超忆症”—— 从在马路上与其擦肩而过的陌生人,到放置在路边的自行车,他能记住从早上起床开始一天中看到的所有事物。也许我们很羡慕他具有这样超凡的记忆力,但实际上,这种记忆力会让生活变得很不方便。

每当晚上准备睡觉时,白天见到的种种情景就会在他的脑海中一一浮现。这种不会忘记的能力让那些场景仿佛又一次清晰地展现在眼前,以至于妨碍了他的思考。渐渐地,他开始分不清现实与想象,迷失在幻觉的世界中。他拼命地想要消除自己的记忆,却最终罹患了神经症(neurosis)4。

4 主要表现为焦虑、抑郁、恐惧、强迫、疑病症状或神经衰弱症状的精神障碍。—— 编者注

怎么样?这样看来,我们不费吹灰之力就能忘记获取的信息,这是否也是一种幸福呢?无论我们喜不喜欢、愿不愿意,人脑都会慢慢忘记曾经获得的信息。其实,我们应该感谢人脑具有这种 “不重要就不保留” 的谨慎设计。

而对于考试这种无论如何都要记住所学知识否则就会落榜的情况,解决办法就只有一个了,那就是通过反复复习以骗过我们的大脑。这是最重要的法则。

第 2 章 “欺骗” 大脑的方法 25

2-1 无论是谁都会忘记 26

2-2 好方法?坏方法? 30

存在于人脑中的一个个记忆片段并不是完全独立存在、毫无关联的。相反,它们是互相关联、互相影响的。有时它们互相抑制,有时它们又互相合作以得到巩固。

因此,错误的记忆方法,比如毫无准备地将大量知识塞入脑中,就会导致记忆消失,或者使记忆变得混乱、模糊不清,进而造成失误。

……

当然,不仅是考试前,在平时的学习过程中也要尽量避免在一天内向脑输入大量新知识。说起来,学习的重点原本就应该放在 “复习” 上,我会在之后对复习的重要性进行说明。总之,在力所能及的范围内毫无压力地记住自己所能记住的内容,才是符合记忆性质的学习方法。

看到这里,想必大家应该已经明白了吧?没错,就学习方法而言,既有遵循人脑规则的好方法,也有违背人脑规则的坏方法。无视人脑规则、完全乱来的学习只是在浪费时间而已,有时甚至还会起到反作用。那样的话,还真不如不学习了。

对于考试而言,学习了多少知识的确很重要,但它并不会决定最终的成绩 —— 更重要的是对知识的掌握程度,即 “学习的质量” 如何。方法不同,结果也会大不相同。

人生如同故事。重要的并不是篇幅有多长,而是内容有多好。

—— 塞涅卡(哲学家)

请大家重新审视一下自己的学习方法,想一想在这之前采用的方法是否对脑不利。接下来,本书将会讲解高效的学习方法。在正确理解本书内容的基础上,如果大家发现自己的学习方法有一些错误,那就请试着改正吧。特别是那些一直觉得 “我明明已经这么努力了,为什么成绩还是上不去” 的人,更要仔细阅读,争取能够合理地利用人脑规则,掌握事半功倍的学习方法。

2-3 反复记忆的效果 37

可是,为什么反复记忆能提高人的记忆力呢?第 1 次背诵的音节明明已经完全想不起来了,它们应该已经从脑中完全消失了才对,结果第 2 次测试的成绩居然比第 1 次的还要好,这真是不可思议。

实际上,这些音节并没有完全消失,它们仍然存在于脑中,只是我们想不起来罢了。换句话说,那些我们觉得自己已经完全忘记的信息,其实都完整地保存在无意识的世界里,只不过它们属于潜在的痕迹,所以才无法被我们想起来。

当我们反复记忆时,这些潜在痕迹就会悄无声息地帮助我们记住知识,从而提高考试成绩。所以说,反复记忆会让我们看起来像是记忆力提高了。从这里也能看出,反复地学习(也就是复习)有多重要了吧?复习可以降低我们忘记知识的速度。

2-4 蛮干终究是徒劳 41

相信大家已经了解了复习的重要性。但是,“复习” 二字说起来容易,做起来却不简单,盲目复习是没有效率的。在此,就让我为大家讲解一下复习时需要注意的三点吧。

第一点是关于复习的时机问题,即在什么时候复习比较好。究竟间隔多久进行复习才能取得最好的效果呢?

我们利用之前的音节记忆实验来测试一下就能知道答案了。如果第 1 次和第 2 次学习之间间隔 1 个月以上,那么记忆力是得不到提高的。也就是说,潜在记忆的保存时间只有 1 个月左右,如果不在 1 个月以内复习学到的知识,潜在记忆就无法发挥作用了。所以,并不是在任何时候复习都有效果,大家最迟也要在 1 个月以内就开始复习。

为什么那些无意识的记忆有 “保质期” 呢?答案的关键还是在于海马体。海马体是对进入人脑中的信息进行审查的工厂。信息的种类不同,能停留在这家工厂的时间也有长有短,短的大概只有 1 个月左右。海马体会在 1 个月内分类整理这些信息,判定哪些是应该进入大脑皮质的必要信息。

因此,那些间隔了 1 个月甚至更久的时间才去复习的知识,对于海马体来说和新学习的知识并没有什么不同。相反,如果在 1 个月以内多次复习相同的知识,海马体就会产生错觉,做出判断:“短短 1 个月内竟然看到了这么多次!这一定是非常重要的信息吧。”

另外,在首次复习中输送进海马体的信息越多,成功 “欺骗” 海马体的可能性就越大。也就是说,在复习时也要像初次学习那样用功,不仅要用眼看,还要动笔写、出声读,尽可能地调动自己的感官。这样一来,通过视觉、听觉、触觉等传达的信息都会对刺激海马体起到积极作用。

结合海马体的性质,我建议大家按照如下计划展开复习。

第 1 次复习:学习后的第 2 天

第 2 次复习:第 1 次复习 1 周后

第 3 次复习:第 2 次复习 2 周后

第 4 次复习:第 3 次复习 1 个月后

以上计划将复习分为 4 次,每次复习之间都存在一定的时间差,整个计划在约两个月内完成。通过这样的复习方法,海马体会将信息判定为必要信息,并允许它们进入大脑皮质。我认为这样做足以达到高效复习的目的,没有必要再复习更多次。

肌肉锻炼也是如此。为了练出肌肉,我们没有必要每天都去举哑铃,其实两天练一次就足够了,效果是一样的。同理,复习计划安排得再满,它对最终的学习效果也不会产生任何影响,只是会让复习的人劳心劳力罢了。

最不擅长利用时间的人,最爱抱怨时间不够用。

—— 拉布吕耶尔(作家)

与其把时间浪费在不必要的复习上,还不如去学习其他的新知识。

以上就是第一个需要注意的问题。下面就让我们来讲一讲第二个注意点 —— 复习的内容。

复习同样的内容才有效果。比如在前面提到的音节记忆实验中,如果第 2 次背诵的 10 组音节和第 1 次背诵的音节完全不同,那么记忆力是得不到提高的。所记内容一旦改变,复习就达不到预想的效果,甚至还会因此造成记忆的干扰,导致成绩下降。

因此,重复学习同样的内容是十分重要的,不然怎么能称之为 “复习” 呢?

举个例子吧。大家在学习时,除了学校发的教科书以外,还会用到一些参考书或习题集。找到真正适合自己的参考书其实是一件很不容易的事情,有些书店甚至会售卖有关如何挑选参考书的参考书。也有人会一次性买来好多本参考书一一试读,觉得这么看下去总能发现不错的参考书。我却认为这样的排查摸索并不是什么好事,原因正在于复习的效果不佳。

即便科目相同,一旦更换了参考书,我们就不得不再一次从头开始熟悉参考书的内容,而只有内容相同时,复习才会产生提高记忆力的效果。请大家务必牢记这最重要的一点。

特别在意参考书好坏的人,可能是对信息太敏感了。如果很容易就受到周围的人或书中信息的影响而经常更换参考书,那就相当于浪费了复习的效果,简直可以说是在 “自断生路”。

市面上的参考书也许的确良莠不齐,但是它们之间的差距并没有大到足以让人介意的程度。因为这些参考书的作者们都以帮助大家学习(或者想要大赚一笔稿酬)为目的,煞费苦心地编写内容。在日本,创作参考书大多会比编写学校教科书下的功夫多。

选择参考书的关键在于我们对这本书的第一印象如何。如果可以的话,大家最好不要在网上购买参考书,而是应该亲自去书店看一看、读一读,然后再做选择。一旦选定了某本参考书,就要一心一意、踏踏实实地把整本书都读完。

做一件事情,先要决定志向,志向决定之后就要全力以赴、毫不犹豫地去实行。

—— 富兰克林(科学家)

使用参考书要始终如一,别人用什么样的参考书与我们无关。与其花费时间和金钱寻找新的参考书,不如把手头的参考书多复习几遍,这才是有效利用时间的方法。

我自己在上学时也没有使用太多的参考书,只是把手里的每本参考书都至少学习了四五遍,也许学习正需要这种 “固执” 的性格吧。

2-5 人脑更重视输出 47

复习时需要注意的第三点,是人脑更重视输出而不是输入。

……

这个结果反映出的正是人脑的本质。人脑中存在 “输入” 和 “输出” 两种操作。背单词的行为相当于输入,提取保存于大脑中的单词去解答试题的行为则相当于输出。

这个实验的结果意味着要想留住记忆,就不能忽视输出(测试)。

当然,信息的输入和输出都很重要。因为如果没有输入,输出便无从谈起。但是,要说脑更重视哪一方,那绝对就是输出了。因为人脑的模式是 “输出依赖型”。

让我们试着站在脑的角度来重新思考一下这个事实吧。每天都有无数的信息涌进人脑中,人脑不可能把所有信息都一一记住,所以必须从中挑选出应该记住的信息。那么,人脑判断哪些信息该记住、哪些信息不用记的标准究竟是什么呢?

其实我在前文中已经强调过很多次了,这个标准就是 “复习的次数”,但这并不意味着向大脑多次输入信息就是上上之策。毕竟,我们最终的目的是要让海马体产生错觉,误以为短时间内多次输入的信息一定是必须记住的重要信息。

然而从斯瓦西里语单词记忆实验来看,这个目的表述得并不准确。对脑而言,更重要的是 “输出”。也就是说,站在海马体的角度,更重要的是得出这种判断:“这个信息竟然会被如此频繁地调用,看来必须要记住它才行。”

所以,相对于填鸭式的学习方法,灵活运用所学知识的学习方法效率更高。

用我们身边的事来举例的话,那就是在复习时与其反复钻研教科书或者参考书,不如多做几遍习题集,勤加练习能取得更好的效果。

第 3 章 海马体和 LTP 51

3-1 掌握记忆关键的 LTP 52

这种现象名为长时程增强作用(long-term potentiation)1。最近,大家都使用大写的英语缩略词 LTP 来指代这个现象,所以本书在随后进行说明时也将使用 LTP 一词。

……

总而言之,反复刺激海马体的神经元,即 “复习” 是十分必要的。海马体神经元的这种性质,使得复习成了我们无法逃脱的命运。那种 “不复习就想掌握知识” 的心态,从脑科学研究的角度来看,也是要不得的。

不过,现在就心灰意冷还为时尚早。问题并不在于必须反复刺激(复习)这个既定事实,而是有没有什么方法能够最大限度地减少反复刺激的次数,这才是我们应该思考的。

实际上,减少反复刺激次数的方法是存在的。这种方法能更加简洁地引发 LTP 现象,通往高效学习方法的捷径也隐藏于其中。下面,我们就来看看这种方法中的两个秘诀吧。

3-2 童心是提高成绩的 “营养素” 57

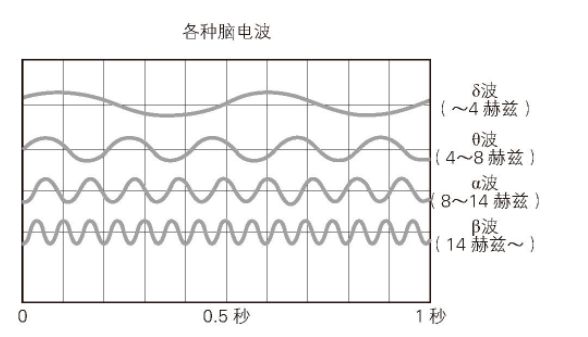

想减少为产生 LTP 而重复刺激海马体神经元的次数,第一个秘诀就是只有在某种特殊的脑电波出现时才刺激海马体。

提到脑电波,大家可能最先想到的就是 α 波和 β 波吧,毕竟电视节目和杂志上经常出现 “当人处于放松状态时,人脑中就会产生 α 波” 的说法。

不过,我们在这里要说的并不是 α 波和 β 波,而是一种叫作 “θ 波” 的脑电波,它的频率比 α 波和 β 波都要低。也许大家第一次听说这种脑电波,但是对于记忆来说,它可以说是最重要的一种脑电波了。

θ 波是 “好奇心” 的象征。当我们第一次见到某种事物,或者第一次踏入某个地方时,脑中就会自然而然地产生 θ 波。换句话说,当人对什么东西感兴趣而打开好奇心之门,处于紧张、兴奋或者期待的状态时,θ 波就会出现;相反,当对千篇一律的事物感到厌烦、丧失兴趣的时候,θ 波就会消失。

有趣的是,当 θ 波出现时,即使刺激的次数很少,海马体中也能产生 LTP4。如果刺激得当,那么重复刺激的次数甚至可能减少 80%~90%。也就是说,只要给予原来 1/10 次数的刺激就能得到同样的效果。

4Huerta, P. T. & Lisman, J. E. Heightened synaptic plasticity of hippocampal CA1 neurons during a cholinergically induced rhythmic state. Nature 364, 723-725 (1993).

从以上事实可以看出,如果是自己感兴趣的内容,那么即使复习的次数很少也能记住。确实,与短板科目的知识相比,我们很容易就能记住自己感兴趣的对象,比如喜欢的歌手组合的成员的名字,或者喜欢的运动员的名字。这种记忆力增强的效果很有可能就是由 θ 波造成的。

由 LTP 的这个性质可知,我们对自己想要记住的内容抱有多大的兴趣,这一点是非常重要的。也就是说,如果我们觉得学习很无聊,那么最后就会在无形中增加很多次复习的次数,这样反而是浪费时间。

正如明明没有食欲却去吃东西会对健康不利,如果没有兴趣还去学习则有损记忆。

—— 达・芬奇(艺术家)

如果觉得今天不在状态,怎么都提不起对学习的兴趣,那就稍微休息一会儿再试试吧。或者干脆早点睡觉,养精蓄锐以便明日再战。

不过,也许有人觉得学习本来就没什么意思,要是这么想可就大错特错了。虽说考试绝对算不上是什么令人高兴的事,但是如果不去想考试的话,那么无论哪门学科都应该有让人感兴趣的部分才对。

我相信,世间万物自有其深奥之处。人们常说 “百谈莫若一试”,很多事如果只用眼睛观察是判断不出有趣与否的,必须亲自尝试后才能发现其中的乐趣,而且了解得越多就越能体会到其中的有趣之处。

人们受到的教育越多,好奇心就越强。

—— 卢梭(启蒙思想家)

因此,如果大家经常把 “好无聊啊” 这句话挂在嘴边,就相当于向世人宣告自己是一个无知的人。学习也是如此。即使在刚开始时感到无聊,也请大家稍做忍耐,坚持学习下去吧,只要坚持住就一定能发现学习的有趣之处。到那时,我们的脑中自然就会出现 θ 波了。

畅销书作家韦恩・戴尔 5 曾这样说:“一个人在早上醒来后,首先想到的是‘很好,新的一天开始了’,还是‘哎,怎么又要起床了’,完全取决于他的心态。” 确实如此。学习也和心情有关,我们要像孩子一样,无论在何时都应该保持一颗易受感动的心。包含好奇心和憧憬心的 “童心”,正是促使 θ 波出现的重要因素。

5 自我实现领域的知名国际作家和演说家,著有多部畅销书,其中影响最大、最为成功的一本名为《你的误区》,是长销不衰的经典之作。——— 译者注

3-3 所谓回忆 62

在前文中我曾提到,减少刺激海马体次数的第一个秘诀是 θ 波。此外,还有一种能十分有效地引发 LTP 的方法,那就是激活人脑中名为 “杏仁核” 的神经元聚集组织。这种现象是由我在世界范围内率先发现的 7。

7Nakao, K., Matsuyama, K., Matsuki, N. & Ikegaya, Y. Amygdala stimulation modulates hippocampal synaptic plasticity. Proc Natl Acad Sci USA 101, 14270-14275 (2004).

杏仁核紧邻海马体,虽然只有人类小指的指甲那么大,却担当着十分重要的角色:产生喜悦、悲伤、焦虑等情绪。如果说海马体是记忆的工厂,那么杏仁核就是情绪的工厂。激活杏仁核也容易引发神经元的 LTP。换言之,人在情绪高涨时会更容易记忆。

这么一说,在那些我们仍然能清楚记得的往事里,的确有一大部分都交织着某种情绪,比如快乐或者悲伤的事。我们把这样的记忆称为 “回忆”,并将其珍藏在心中。而回忆的本质就是被激活的杏仁核引发了神经元的 LTP。

请大家都来想一想,为什么相对于其他记忆,回忆能更深刻地印在人脑之中呢?它是如何被判定为必要信息的呢?难道是因为它在我们的日常生活中具有重要意义吗?

只观察近现代人类的生活是无法获知答案的,我们必须要追溯生物的演化过程,回到野生动物还在山野间奔跑的时代,考察它们所经历的原始生活。激活杏仁核后提升记忆力这一现象,对于动物来说,具有关乎其生死存亡的重大意义。

与生活在现代城市里的人类不同,生活在大自然中的动物经常会面临生命危险。除了要经历许多可能会丧命的恐怖威胁,还要时刻担忧能否找到充足的食物来源。为了高效地躲避危险,动物必须要将遇到天敌时的恐惧感,以及好不容易才找到的觅食地点都深深地记忆在脑中。

能不能把这些信息非常迅速地,即以很少的复习次数牢牢记住,对于动物而言是生死攸关的重大问题。为此,“以情绪为辅助来促进记忆” 的策略就应运而生了。因此,脑才慢慢具备了这样一种机制:和杏仁核被激活后产生的情绪密切相关的经历,可以被记得很牢。

这种在演化过程中逐渐培养出来的特殊记忆力至今仍残存在人脑中。“制造回忆” 这种听起来让人心中一暖、人情味儿十足的说法,其实不过是自然界残酷的生存战争所遗留的余音。

3-4 感动式学习法 68

利用杏仁核提升记忆力,这是动物在演化过程中逐渐培养出来的能力,其效果十分强大,我们一定要对此多加利用。

……

此外,我在前文中也曾提到过,临近考试才往脑中硬塞知识是有很多缺点的。即使勉强塞进去了,那些知识也很快就会消失,这种行为还会带来其他的不利影响。

这种不利的影响就是 “压力”。LTP 无法承受压力,在面对逃避不开的压力时就会减弱。9 换句话说,记忆力会因为压力而下降。所以从这个角度来看,临阵磨枪的复习方式是非常不合理的。

9Shors, T. J., Seib, T. B., Levine, S. & Thompson, R. F. Inescapable versus escapable shock modulates long-term potentiation in the rat hippocampus. Science 244, 224-226 (1989).

但是另一方面,如果在距离考试很久之前就开始精心制订复习计划,拟订了时间过于充裕的日程表,这也不见得是一件好事。因为缺乏紧张感、提不起干劲的状态对记忆也没什么益处。

3-5 狮子记忆法 73

在本章的最后一节,让我们以一种略微独特的视角来了解一种增强记忆力的方法,大家可以将其轻松地应用到学习过程中。

我将其称为 “狮子记忆法”。了解这种方法的前提是大家要意识到,我们在成为人类之前首先是一种动物,而动物在演化过程中逐渐培养出了 “记忆力” 这种能力,这种演化痕迹至今仍残存在人脑中。

那么,请大家想象自己是一头狮子。对于生活在草原上的狮子们来说,记忆力在什么时候能派上用场呢?这样一想,大家应该自然就能明白我们该怎样做才能提升记忆力了。下面,我将举出 3 个例子对此进行具体说明。

对于动物而言,“饥饿” 是一种危险状态。俗话说,“饿着肚子打不了仗”。这恐怕是很久以前,在食物供给无法得到保障的时代,从战场上流传下来的俗语。要是放在能吃饱饭的现代社会,我想可能没有人会对此产生共鸣。

狮子如果觉得肚子饿了,就会去狩猎,而狩猎时也正是需要发挥记忆力的时候。实际上,相关研究发现,肚子饿的时候记忆力会较强,当然过于饥饿的状态也不行。我们最好让脑处于能感到适度危机的状态,比如早、中、晚饭前的时间就很合适。

大家放学回家后到晚上睡觉之前,学习时间是怎么安排的呢?似乎绝大多数人都是先悠闲地度过晚饭前的那段时间,然后吃完晚饭才开始学习。但只要我们想想狮子狩猎的例子就能明白,晚饭前的饥饿时间才最适合学习。

如果要解释得稍微专业一些,那就是当肚子饿的时候我们的胃会分泌一种名为食欲刺激激素(ghrelin)的饥饿激素。这种饥饿激素能随血液循环进入海马体,促使海马体神经元产生 LTP。13 相反,在吃饱后不仅饥饿激素的水平会降低,而且血液还会相对集中于胃部和肠道,这往往会导致脑的活动水平降低。正如狩猎后吃饱了的狮子会在树荫下睡觉一样,人类在吃饱后也会犯困。

13Diano, S. et al. Ghrelin controls hippocampal spine synapse density and memory performance. Nat Neurosci 9, 381-388 (2006).

另外,狮子在狩猎时经常会来回走动或跑动。来回走动时海马体会自动产生 θ 波,14 这样一来,记忆力也得到了提高。可以说,“走动” 是提高记忆力的开关。

14Buzsáki, G. Two-stage model of memory trace formation: a role for “noisy” brain states. Neuroscience 31, 551-570 (1989).

我想应该有人已经注意到了吧,一边走动一边背东西会比较容易记住内容。我在高中时就曾一边围着餐桌转圈一边背英语单词或者历史年号,当时觉得这样背诵的效率要比坐在书桌前高很多。现在一想,其实那就是 θ 波带来的效果吧。不过请大家千万注意,不要跑到马路上去一边走一边背,因为那样很可能会发生交通事故。

从动物实验的数据来看,虽然自己走动时 θ 波最容易出现,但是就算自己没有亲自走动,比如乘坐交通工具移动时 θ 波也会出现。也就是说,即使你只是在公交或地铁里随着车的行进而晃动也没关系,只要脑能感知到正在移动的状态,就会产生 θ 波。

最后,除了饥饿状态和走动之外,根据狮子记忆法,我们还可以推测出房间的温度也会对记忆力产生影响。动物在感到寒冷时会产生危机感,因为它们本能地知道,到了冬天就难以捕捉到猎物了。所以在温度略低的房间里学习可以提高效率,夏天在空调冷气较强的房间、冬天在暖气不太充足的房间里学习比较好。因此,我并不建议大家在高考 15 前的最后一个新年假期中,坐在暖桌前把脚伸进被子里,一边喝着热茶一边舒舒服服地进行高考冲刺复习。

15 日本的高考一般在一月末到二月初进行。—— 译者注

另外,较高的室温不仅会减弱人的危机感,还会影响脑的血液循环,从而降低我们的思考能力。正如有一句老话是 “头凉脚热”,如果不让头部的温度相对低一些,人脑就很有可能无法顺利工作了。

综上所述,通过狮子记忆法,我们可以推测出饥饿、走动和降低室温这 3 种能提高记忆力的技巧。大家也可以试着将其应用到生活中的各个领域,也许会惊人地有效。另外,如果大家有谁想到了更好的方法,也请务必告诉我。这些方法都利用了动物在漫长的演化过程中培养出来的特性,其效果应该是有所保证的。

第 4 章 不可思议的睡眠 79

4-1 睡觉也是学习的一部分 80

在前文中,我曾多次强调了复习的重要性。大家肯定觉得复习就是要努力地反复记忆吧?其实不然,有一种惊人的复习方法是不用努力也可以掌握的,那就是睡眠。在我们睡着的时候,脑其实也正在不知不觉地进行复习呢。

根据研究结果可知,如果我们在某一天学习了新的知识,那么当天最好能有充足的睡眠。相反,如果一夜没睡,那么刚刚学到的知识很快就会从脑中消失。

这样说来,那些在考试前一晚通过熬夜才勉强背下来的知识,确实很快就会被忘得一干二净,并没有被我们真正地掌握。虽说如果不是被逼无奈没人会想熬夜,但在这里还是希望大家能充分认识到,睡眠对于学习来说有多么重要。

问题的关键还是在于海马体。可能大家会觉得有些意外,其实当我们做梦时,海马体也正在积极地活动着。

如果说 “梦是记忆的回放”,我想大家对此可能没有什么概念,也许还会有人这样反驳:“那些稀奇古怪的,或者宛如置身神话世界一般的梦,可是和现实一点儿关系都没有哦。” 那么,大家有谁梦见过自己在流利地说着古希腊语吗?我想应该没有,因为大家的头脑中并不存在古希腊语这种信息,而不存在于人脑中的事物,无论是多么奇妙的梦境都无法制造出来。

也就是说,所谓的 “梦”,其实就是由人脑中各种各样的信息和记忆的片段相互组合而形成的。有研究人员认为,人之所以会做梦,就是为了不断探索这些片段的组合是否有什么意义。

我们在短短的一个晚上就能做大量的梦,梦中出现的所有场景都来自于海马体中的信息和大脑皮质中的记忆。起床后仍然能想起来的梦仅占全部梦境的一部分。只有当我们做了特别怪异的梦时,才会在脑中留下 “啊,这个梦可真奇怪” 的强烈印象,从而让我们在睡醒后还能清晰地记得梦的内容。

在我们睡着时,脑会以各种形式整合信息,然后检查信息的一致性并 “整理” 过去的记忆。海马体就是在此时对信息进行审查,判断这些信息是否必要。因此,如果不睡觉,就相当于不给海马体整理并选择信息的机会。结果也可想而知,那些因为海马体来不及整理而杂乱无章的信息最终会被全部抛弃。

要想让知识记得更牢固,就必须重视睡眠。有些人每次都只在临近考试前才熬夜学习,像这样剥夺睡眠的时间是无法积累学习能力的。记忆只有长久地保存在头脑中才有意义,即使靠熬夜的临阵磨枪取得了不错的成绩也只能应付一时而已。

通过减少宝贵的睡眠时间来换取好成绩,这种想法从长远来看毫无意义。要想不辜负自己为学习所付出的努力,就必须制订一个既能完成学习任务又能保证睡眠时间的学习计划。

学习的基本要求是 “记住自己能记住的所有知识,切实掌握自己能理解的全部内容”。做到这点之后,就果断地去睡觉吧,剩下的工作都交给海马体。总之,此时的铁则就是 “好好睡觉,期待海马体大显身手”。除了睡觉以外其他什么事都不用做,这不是很轻松吗?

4-2 梦能培养学习实力 85

前面我为大家讲解了睡眠,特别是做梦的重要性。其实对于人脑而言,“做梦” 还发挥着其他重要的作用。

不知大家是否有过以下这些奇妙的经历:学过的内容在过了一段时间后,理解得更为深刻了;之前怎么也想不明白的知识突然在某一天恍然大悟就理解了;练钢琴时有一段曲子总也弹不好,一赌气之下就去睡觉了,第二天早上起床后再弹,居然能流畅地弹出来了,等等。

这种不可思议的现象叫作 “记忆恢复”(reminiscence)。出现这种现象,说明在我们睡着的时候,大脑中的信息得到了很好的分类整理。也就是说,做梦时我们的记忆能得到巩固,就像葡萄酒一样,在沉睡中逐渐熟成了。

但反过来说,这也意味着在我们学到某些知识以后,需要等待一段时间才能让记忆恢复,从而充分发挥作用。相对于刚刚记住的知识,人脑更容易利用的是已经整理好的、几天前学习的知识。

当然,我们也不能就这样把希望全都寄托在记忆恢复效果上,变成一只每天只会睡觉的懒虫。但要想更高效地学习,保持充足的睡眠还是很重要的。

4-3 睡眠和记忆 88

我曾在上一章中提到,θ 波能促使人脑产生 LTP,对记忆大有裨益。有趣的是,脑在白天产生的 θ 波并不一定很强。θ 波强度最大的时间段,其实是在夜晚入睡之后,特别是当我们处于浅睡眠状态的时候。

……

不仅如此,睡眠还能使人灵光乍现。2 如果在前一天晚上大致看了一遍题目再睡觉,那么第二天早上答题时,脑海中闪现新思路的概率就会高很多。因此,在睡觉前把题目过一遍也是一种很重要的学习技巧。

2Wagner, U., Gais, S., Haider, H., Verleger, R. & Born, J. Sleep inspires insight. Nature 427, 352- 355 (2004).

顺便一提,不仅夜晚的睡眠具有巩固记忆的效果,午睡也同样有效。3 如果时间允许,大家可以试着在结束上午的学习后睡一个午觉,半小时左右即可。

3Mednick, S., Nakayama, K. & Stickgold, R. Sleep-dependent learning: a nap is as good as a night. Nat Neurosci 6, 697-698 (2003).

有些人本来在考试前就紧张得睡不着,现在又知道了睡眠的重要性,压力可能反而变得更大了,可能会担心自己一直睡不着会让好不容易记住的知识无法得到巩固。请大家放心,睡眠发挥作用的重点并不在于 “睡着”,而是在于要 “停止向脑输入信息,给脑整理信息的时间”。实际上,即便人处于清醒状态也不要紧,只要安静地待着,海马体就会开始整理信息。4

4Karlsson, M.P. & Frank, L. M. Awake replay of remote experiences in the hippocampus. Nat Neurosci 12, 913-918 (2009).

因此,仅仅是在安静的房间里闭上眼睛放空自己,就能达到和睡觉一样的效果。5 很多失眠的人都苦于无法入睡而变得焦虑不安,其中一些人在实在无法忍受这种痛苦时,往往会起身去看电视或者读书,以此打发时间。其实这样做是不正确的,因为信息一旦进入人脑,这段清醒的时间就达不到和睡眠时间相同的效果了。

5Gottselig, J. M., et al. Sleep and rest facilitate auditory learning. Neuroscience 127, 557-561 (2004).

所以,请大家就算睡不着也不要看电视或看书,把房间内的灯光和音乐都关掉,就这样躺在被窝里等待天亮吧。不要在意自己睡不睡得着,只要让脑安静地工作就好了。有些失眠的人正因为抱有一种 “睡不着也没关系” 的心态,精神压力反而得到了缓解,最终竟然能自然而然地睡着了。

最后要提醒大家的是,边睡觉边听录音的所谓的 “睡眠学习法” 其实并没有什么效果,所以还是不要去打扰在我们睡觉时仍然努力工作的脑比较好。

4-4 学习需要持之以恒 93

下面就让我们来了解两种能够有效利用睡眠发挥效果的学习方法。

相信很多人都有考试前临阵磨枪的经历吧。请大家先思考一下这个问题:临阵磨枪到底有没有用?

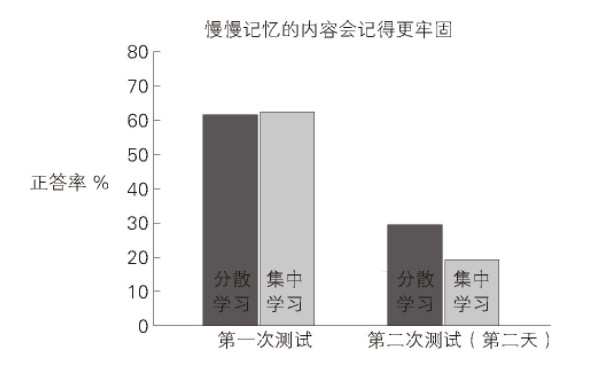

其实在记忆研究领域中,我们用专业术语 “集中学习” 代指 “临阵磨枪” 的学习方法,“集中” 一词表示这种学习方法要在短时间内一股脑地学完所有内容。与之相反,每日持之以恒的学习方法则被称为 “分散学习”。这里的 “分散” 并不是指注意力不集中,而是指将学习活动分散在不同的时间段进行。

那么,哪一种学习方法的效率更高、记忆效果更好呢?

……

话说回来,在第一次正式测试中,两组之间并没有产生明显的分数差,这的确是事实。但正因如此,大家才更需要注意,那就是习惯集中学习的人很容易产生骄傲自满的心态,觉得自己 “悟性高”,每次只要考前突击一下,就能取得和每天都认真学习的人一样的分数。在这里希望大家明白的是,虽然看起来使用两种学习方法取得的成绩相同,但如果从培养长远的学习实力的角度来看,还是坚持每天勤勉学习的分散学习法更有利。

4-5 睡前是记忆的黄金期 97

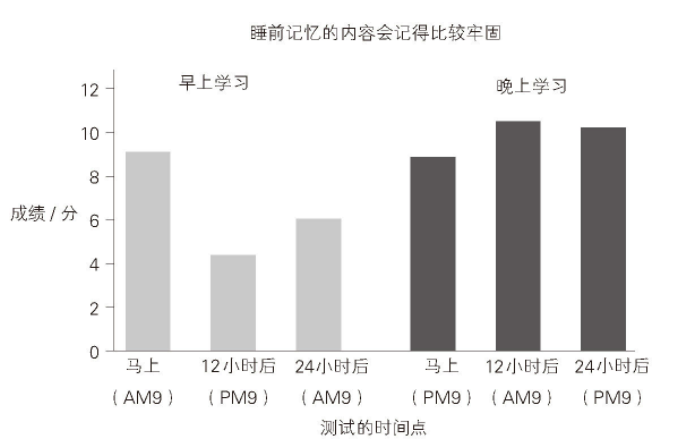

第二种能有效利用睡眠效果的学习方法与学习的时间段有关。在这里同样要请大家先思考这样一个问题:最佳的记忆时间到底是在早上还是在晚上呢?

对此,也有研究者进行了相关实验,将参与者分为两组,让他们分别在早上和晚上学习,然后进行测试,比较两个小组的 “遗忘速度”。9 测试共分 3 次,分别在①马上记住后,② 12 小时后,以及③ 24 小时后进行。

9Brawn, T. P., Fenn, K. M., Nusbaum, H. C. & Margoliash, D. Consolidation of sensorimotor learning during sleep. Learn Mem 15, 815-819 (2008).

晨间学习组在 12 小时后(即夜晚)进行的测试中,成绩出现了大幅度的下降。可能是因为在白天经历了很多事,所以导致早上的记忆有所减退,这也是正常的。不过在睡了一觉之后,也就是在 24 小时后进行的第 3 次测试中,该组的分数又稍微回升了一些,只是这种睡眠效果也没能发挥出太大的作用。

反之,夜间学习组在接受了第 1 次测试后马上睡觉,成绩由此得到了显而易见的提升,甚至拿到了晨间学习组绝对拿不到的分数。也就是说,趁着还没忘记刚记住的知识就赶快睡觉,这算得上是保持记忆的一条铁则了。因此可以说,在晚上记忆要比在早上记忆的效果好。

请注意,这里所说的 “晚上” 并不等同于 “熬夜”,即 “夜间学习” 并不是指 “在深夜里学习”,而是指 “在睡觉前学习”。在和平时一样的时间段内睡觉是夜间学习的重点。

对于人脑而言,睡觉前的一到两个小时是记忆的黄金时间。我自己也有在晚上睡觉前一定要工作一会儿的习惯。

4-6 能有效利用全天时间的学习方案 99

结合前文讲解的睡眠效果和狮子记忆法,我试着将个人认为能有效利用全天时间的学习方案做成了一张表。

先为大家简单说明此方案中关于时间安排的要点,也可以当作是对前文内容的复习。

- 饭前处于饥饿状态,正适合学习。

- 睡觉前也是学习的黄金期。

- 早饭或晚饭后处于饱腹状态时,不学习也不要紧。可以读课外书、看电视,或者玩游戏都可以,做一些自己感兴趣的事可以让我们的生活更加丰富多彩。

- 午后如果实在困得坚持不住,不妨睡个午觉,不要有什么顾虑。

- 如果早就决定要睡午觉,那么应该在午睡前的这段时间内抓紧学习。

除了对学习时间进行合理的安排,我在制订方案时,还具体考虑到在各个时间段内应该学习哪些科目。睡觉前非常适合学习那些需要记忆的科目,比如地理、历史、生物,或者背诵英语单词;上午可以说是人在一天之中最清醒的时间,用来学习对逻辑思维能力要求比较高的科目比较好,比如数学、语文、物理和化学等;最后,因为在早上刚起床的这段时间内不适合背诵,所以只要做一些简单的计算或者复习就可以了。

也许有人想问,我们每天到底睡多长时间才比较合适呢?其实,在睡眠时间方面个体差异很大,不能一概而论。虽然人类的平均睡眠时间是 6 ~ 7.5 小时,但是有人睡 3 小时就足够了,有人则必须睡上 10 小时才行。这种个体差异可能和遗传有关,不是通过努力就能改变的。

在我个人的印象中,很多人都觉得 “能睡是福”,平日里的心愿也是 “想尽可能地多睡一会儿”。因此,在被问及理想的睡眠时长时,人们通常倾向于回答稍长一点的时间。

虽然像这种想要多睡一会儿的心情可以理解,但是拒绝睡眠的 “甜蜜诱惑”、认清自己真正需要多少睡眠时间也同样非常重要,只有这样我们才能制订出高效合理的学习方案。在学生时期,我坚信自己每天必须睡 8~10 小时头脑才能正常运转,但后来经过某次尝试,发现自己其实只睡 5 小时左右就足够了。

第 5 章 模糊的大脑 103

5-1 记忆的本质 104

5-2 面对失败,毫不气馁的积极态度最重要 107

换言之,学习可以说就是掌握事物关联性的过程,学习的本质就是把之前各自独立的信息在脑中关联起来。

……

也就是说,我们也许需要经历多次失败才能获得一次成功,不经过反复的失败就难以形成正确的记忆。正如菲尔普斯 1 所言:一个人没有经历过失败就很难有所作为。记忆正是通过 “失败” 和 “反复” 得以形成和强化的。

1 爱德华・约翰・菲尔普斯(Edward John Phelps),美国律师和外交家,美国律师协会创始人之一。—— 译者注

大家的学习也是如此。在前文中我曾多次向大家强调过 “反复”,即复习的重要性。同时,经历 “失败” 也很重要,比如答错题、因疏忽大意而出错、考试拿到的分数很低,等等。

每次经历失败后,我们都应该思考下一次要怎么做才能成功。如果还是失败了,就再次思考其他解决方案…… 像这样不断循环下去。失败的次数越多,就越能形成准确牢固的记忆。即使偶尔取得了几次不错的成绩,对于大家来说其实也并没有什么实质性的收获。

所以,即使考试成绩不理想也没必要闷闷不乐,大家可以转换思维,把它当作一件好事而非坏事。失败后最重要的是带着疑问找出失败原因,并想出解决方案。参与实验的小狗们在失败之后也没有闷闷不乐,而是不断探索其他方法。这种态度正是能尽快得出正确答案的秘诀。

没错。无论失败多少次,都要确立下一步的解决方案,利用排除法进行自我修正 —— 这也是脑的机制。因此,对于学习来说,“善于反省” 和 “保持乐观” 也很重要。

5-3 人脑和计算机的差异 113

与计算机相同,在人脑的神经回路中传递的也是电信号,只不过计算机通过电流传递信号,而人脑神经则是通过离子(钠离子)来传递信号的。由于二者都传递数字信号,所以在传递过程中,从信号源发出的信息不会发生任何变化,在这一点上二者是相同的。

接下来要讲的就是二者的不同之处了。人类的神经元通过神经纤维形成回路,但各个神经纤维之间并没有物理性接触。与电路不同,神经回路并不是一个紧密相连的整体,纤维和纤维之间存在着微小的间隙。

因此,在纤维上传递的电信号必须通过 “换乘” 才能传递到下一个神经元。这就像是我们想要乘坐电车从札幌到博多,但是由于没有直达列车,所以必须要在中途车站换乘一样。

在神经回路中,这个换乘站就是 “突触”(synapse)。虽然突触与突触间的间隙很小,只有头发粗细的五千分之一,但这样微小的间隙还是会导致电信号无法传递下去。

电信号在这个间隙中通过乙酰胆碱或谷氨酸等化学物质进行转换(电信号 — 化学信号 — 电信号),从而完成信息的交接。交接之后,如果电信号比较弱,那么就意味着在电信号的 “翻译” 转换过程中,化学物质的释放量很少。也就是说,突触传递模拟信号而非数字信号。

要是人脑也能像计算机那样,通过数字信号 0 和 1 机械又如实地传递信号就好了。但不知道这是幸运还是不幸,神经突触使用的却是模拟信号。

实际上,人脑之所以与计算机不同,正在于它能够对传递信号的强度进行微妙调整。人脑神经回路中的信息传递不会像接力跑运动员那样,在接到接力棒后只是单纯地把接力棒传递下去,而是可以自由地调整所传递的信息量。这就是 “思考” 的源泉。

但另一方面,使用模拟信号意味着信息可能发生变化,也就是会变得模糊。

正因为人脑具有这样的性质,所以要想得到正确答案,我们就必须反复摸索尝试。失败之后思考失败的原因,并思考下一次的应对策略,然后再次失败…… 要如此循环往复多次。

看到这里大家应该已经明白了吧?由于人脑通过模拟信号进行记忆,所以比起一次性记住全部信息的方式,人脑更擅长使用 “排除法”。数字信号只是呆板、机械地保存信息,而人脑采用的却是排除错误、最终留下正确答案的方法。在自然环境下,动物永远无法预测接下来等待它们的是什么。面对未知复杂的环境,动物采用模拟式的排除法再合理不过了。

人类的学习也同理。学习有三要素,它们分别是:

- 不畏失败的毅力;

- 解决问题的能力;

- 乐观的性格。

看到这里也许有人会想:“什么呀,难道结论就是这些?” 虽然令人沮丧,但很遗憾,事实的确如此。

不过,现在失望还为时尚早。其实我们有办法可以让狗学习得更快,而这也正是能提高学习效率的秘诀。

5-4 客观评估自己的学习实力 119

让狗学习得更快的秘诀到底是什么呢?

很简单,只需要把教学的步骤分解开就可以了,也就是先分解学习步骤再循序渐进地记忆。

……

先要明确自己的弱点,然后逐步克服,切忌远望目标而惶惶不可终日,我们要时刻牢记循序渐进的学习方法。英国历史学家卡莱尔曾经这样说道:“最重要的就是不要去看远方模糊的目标,而是要做手边最具体的事情。” 我们不仅要设立宏大的目标,还应该设置一些容易实现的小目标,慢慢进步。对于人脑来说,这才是高效的学习方法。无论做什么事都应该一步一步地脚踏实地。

前面跟大家讲过,神经元的突触可以改变信息的传递量。

人脑与计算机不同,不会原封不动地传递或保存信息。为了记住 “相似的事物”,人脑会首先排除那些 “不相似的事物”,所以它会经常犯错,而这也正是人类的特性。

“明白” 是一种什么样的状态呢?“明白” 换言之就是 “能区分”。所以,与其有闲工夫叹息 “我不明白、我真的不明白啊”,还不如对知识进行 “区分”,回顾自己的学习过程,直至找到自己能理解的地方,然后再从那里重新开始学习。

所谓 “不明白”,其实就是 “不能区分”,那就先尽可能地将学习过程分解成一个个小的部分吧。是的,循序渐进法才是最有效、最快捷的学习方法。我们应该把握大局,先粗略地将学习过程分解成几大部分,然后进一步详细地分解,并踏踏实实、一步一步地按照顺序去学习。

5-5 记忆原本就是模糊的 128

一般来说,记忆本来就不严密,甚至可以说是模糊而随意的,这就是脑的记忆的本质。接下来就让我们一起思考这种本质的意义何在吧。

5-6 用 “反省” 代替 “后悔” 吧 133

脑的记忆的本质就在于它的 “模糊不清”,我们从狗的学习实验中可以看出这一点,因为狗并没有区分出圆形和三角形。

……

想必大家已经明白了吧?虽然记忆模糊不清,但这样的 “模糊” 对生存却有实质上的意义,因为我们的生存环境时时刻刻都在发生复杂的变化。

动物为了在不断变化的环境中生存下来,必须依靠过去的 “记忆”,还要根据情况随机应变,做出各种各样的判断。完全相同的状况一般不会发生第二次。在不断变化的环境中,准确无比的记忆反而会成为无法被有效利用的、没有意义的知识。

所以,相较于严密性,记忆更需要 “模糊” 和 “灵活性”,而且恰到好处的 “模糊” 尤为重要。多亏了这样的灵活性,我们才能从反复的失败中吸取经验,最终走向成功,这正是脑值得我们尊敬的一点。

为了记住 “相似的事物”,需要逐一排除 “不相似的事物”。脑之所以采用这种烦琐的排除法,原因就在于此。

所以,大家完全没有必要因为自己的记忆不精准而闷闷不乐,因为人脑的机制原本就是这样,总有一部分记忆是模糊不清的。正如作家普希金所言:“失败之前无所谓高手,在失败面前,谁都是凡人。” 无论钻研什么学问,我们都绝不可能避免失败。哪怕我已经研究了二十年的脑科学,现在每天也还是在不断地经历失败。

失败并不可耻,我们没有必要过度惧怕失败。失败之后,重要的不是 “后悔”,而是 “反省”。

失败是人之常事。

—— 伏尔泰(作家)

记忆有时会变得模糊不清,有时甚至会消失不见,这是脑的特性,某种程度上我们无法改变这个事实。如果脑像计算机那样,能准确无比地记住所有信息,那么脑是无法发挥出其应有的实际作用的。“记忆准确且不会忘记的脑才是优秀的脑”,这种观点不过是对脑的一种误解。……

【评论:大脑🧠具有防止过拟合的机制,从而提高了自身的泛化能力。】

5-7 带着长期计划去学习 137

这一点相当重要,因为区分不出大的差别就更无法区分出小的差别。哲学家培根曾这样说:“人生如同道路。最近的捷径通常是最坏的路。” 让狗先学会区分圆形和三角形,虽然这看起来像是舍近求远,但最后狗却能更快地区分出圆和椭圆的差别。因为脑使用的是模糊的记忆方法,所以像这样分阶段、分步骤的学习是很有必要的。要想理解细微的差别,重要的是先理解那些较大的差别。

这种方法也可以应用到学习过程中。当我们想要学习某一领域的知识时,最重要的是理解和把握知识的整体概貌。在刚开始的时候,可以先忽略细节,首先把握全局,之后再一点点地记忆细节。总之,脑的记忆是模糊的,刚开始并不能区分出相似的事物。

……

为了避免这样的情况发生,我们首先要从大局出发,掌握从石器时代到现代的历史整体概貌,把握历史变迁的脉络,然后再逐渐深入地研究各个历史时期,而细枝末节的部分可以留到后面去学习。这种做法绝不是舍近求远,而是一种遵从人脑性质的科学方法。

19 世纪的英国政治家迪斯雷利曾这样说:“拥有开阔视野的人,小的失败对他构不成威胁。” 如果想让有意义的记忆尽可能长时间地保存在头脑中,大家的目光就不能只局限于眼前的考试,而要以长远的目光制订符合自身情况的长期计划,然后依照长期计划去学习。

5-8 先扩大擅长科目的优势 142

这样说来,人类也是如此。擅长棒球的人能很快学会垒球,英语好的人学法语会很轻松。一旦掌握了对某一领域知识的理解方法,就能帮助理解其他领域的知识。学习也是一样。如果能够掌握某一问题的解法,那么在以后遇到类似的问题时,就可以跨学科应用这种解法了。

总之,切实掌握灵活应用知识的能力十分重要。正因为脑使用的是排除法,我们才能具有这样的能力。这种方法实质上就是一种保留事物本质(精髓)的策略。因此,只要精髓相通,知识就可以得到应用,而计算机是很难具备这种高难度的适应能力的。

从这种现象中我们可以看出,脑在记忆时不仅会记忆事物本身,同时还会记住对该事物的 “理解方法”,然后再利用这种理解方法,去发现潜藏在不同事物之间的 “法则” 和 “共同点”,这样就能更快、更深刻地理解其他事物了 5。

5Tse, D., Takeuchi, T., Kakeyama, M., Kajii, Y., Okuno, H., Tohyama, C., Bito, H., Morris, R. G. Schema-dependent gene activation and memory encoding in neocortex. Science 333, 891-895 (2011).

对于学习而言,这一点非常重要。学会了一种事物也就相当于拥有了学习其他事物的基础能力,这是多么方便啊!我们将这种现象称为 “学习迁移”。

更重要的是,学习的水平越高,迁移的效果就越好。也就是说,记忆的东西越多,脑就越灵光。和使用时间越长越容易出故障的计算机不同,脑是一种越使用性能就越好的神奇的学习装置。

在学习时,一旦完全理解了某一学科的某一部分,那么理解起该学科的其他部分也就变得简单了,当然记忆也会更加准确。我们在前面举过学习日本史的例子。在掌握了历史整体概貌的基础上,首先要充分理解绳文时代的知识。这样一来,我们理解平安时代的知识就会变得简单很多。比起一开始就去了解平安时代,这种方法反而可以节约一些时间。此后,如果我们再去逐渐了解其他时代的文化,最终就能掌握日本历史的全貌了。

……

反过来说,大家只要擅长学习某个科目,那么其他科目的成绩也比较容易得到提高。从长远来看,与其在每门科目上都花费相同的时间,以期成绩得到均等的提高,不如集中精力学习其中一门科目,并将其研究透彻,这样的学习方法才是上策。

在考试前,为了能及格,我们经常会倾注精力学习每一门科目。因为马上要考试了,这也是没有办法的事情。不过在平时的学习过程中,我认为还是应该先集中时间学习一门科目并彻底掌握这门科目,这种学习方法会比较好。

想要拥有所有的人,最终也会失去所有。

—— 山名宗全(日本武将)

首先,不管具体是哪一科,总之要有一门擅长的科目。在有了一门不输给任何人的擅长科目之后再去挑战其他科目的学习,这种学习方法从脑科学的角度来看是非常有效的。

第 6 章 天才的记忆机制 149

6-1 改变记忆的方法 150

虽然统称为 “记忆”,但记忆并不只有一种类型。简单来说,它包含 “能轻易想起来的记忆” 和 “不能轻易想起来的记忆”。

这里,我们将用术语来定义这两种记忆。在本书中,我们将那些能轻易回想起来,也就是与自己过去的经验相关的记忆称为 “经验记忆”;与此相对,那些缺少契机就难以回想起来的知识或信息类的记忆,我们称之为 “知识记忆”。

大家肯定有过 “一时蒙住” 的经历吧。话明明已经到嘴边了,可怎么也想不起来。在这种情况下,想不起来的应该大多都是人或物的 “名字”,也就是所谓的 “知识记忆”。通过刚才的实验我们能够知道,知识记忆是无法被轻易想起来的,唤醒它需要一定的条件,而当条件不充分时,想不起来也就没什么可奇怪的了。一时想不起某件事并不是失智症的前兆,这只是因为知识记忆本来就不太容易被想起来。

遗憾的是,为了应对学校的考试而必须要掌握的知识基本都属于知识记忆,比如汉字的读法、历史年号、英语单词、将军的名字,等等。如果条件不充分,知识记忆就无法被及时回想起来,所以我们在考试时才会感到焦虑。

说到这里,大家应该已经明白要怎样学习才能应对考试了吧?没错,重点就是要把考试内容作为经验记忆而不是知识记忆。

我们不仅可以很轻易地想起经验记忆,而且在记忆时也很轻松。大家想一想,我们是不是很容易就能记住和自己密切相关的事呢?经验记忆更好的一点是,它不容易被我们忘记。随着时间的推移,我们也许无法立刻想起某些知识,却仍然能比较清楚地记起经历过的事。与知识记忆相比,经验记忆真的好处多多。

6-2 联想很重要 156

多次学习过同一本参考书的人,在考试时也许会像下面这样回想起在参考书中出现的内容:“哦,那本参考书的某一章的某一页中,曾用图例讲解过这个部分啊。” 大家也有过类似的经历吗?有时,与参考书毫无关系的事物也会成为我们回忆的触发条件,比如有时候我们脑中会突然浮现出之前在学习时吃的零食袋子上的图案,然后就会想起来:“对了,那时候我做过这道题。”

这种回忆方式看似偶然,实质上却是一种利用了经验记忆的好方法。换句话说,即使是单纯的知识记忆,只要能与我们的个人信息或者周围环境相互关联起来,其性质也会变得类似于经验记忆。

这种把想要记忆的内容与其他内容关联在一起的方法叫作 “联想记忆法”。我们可以把一个知识点想象成是一幢 “房子”,而在房子之间修建道路就形成了知识的 “小区”。

通过联想将事物逐一关联,使知识的内容变得更加丰富 —— 我们称之为 “精致化”。“精致化” 这个词稍微有点不好理解,简单来说就是通过道路使多幢单独的房子联结成小区,再让多个独立的小区联结为城市。因此,这也可以说是 “知识的城镇化规划”。

请大家注意,这里的重点在于精致化能关联起各种事物,并且能让我们更加容易地回想起这些事物来。

这是因为,“回忆” 这种行为就像是住在 “知识城市” 里的人想去拜访朋友(想要想起来的知识),交通越发达,到达朋友家的方式就越多。也就是说,回忆会变得比较容易。

知识记忆和经验记忆的区别就在于此,这也类似于穷乡僻壤和大城市间的差异。偏远地区交通不发达,即使有路也不好走,所以很难到达目的地。这也正是知识记忆不容易被人想起来的原因之一。

经验记忆是由很多记忆组合而成的(细致稠密的道路网)。即便是像 “今天早上吃了煎蛋” 这样简单的经验记忆,也是由 “煎蛋的味道、气味、颜色,吃煎蛋时餐桌的摆设、坐在椅子上的感觉,一家人围着餐桌吃饭时谈话的内容” 等众多难以逐一解析的元素交织而成的,“信息大城市” 的关联程度更可想而知。因此,我们很容易想起经验记忆也是理所当然的。

经验记忆的这一优点完全可以应用在学习中。

哪怕只是为了记住一件事,也应该把这件事和其他事尽可能多地关联起来。关联得越多,我们就越容易想起它来。即使想起这件事需要一个偶然的条件,通过关联相关信息想起它的概率也会提高很多。

这样说来,大家在背英语单词的时候不要死记硬背,而是应该结合用法或例句去背,如果可以的话最好也记住词源,这样形成的记忆才更容易被我们调用。我们要尽量有意识地让记忆精致化。

“谐音记忆法” 是一种常用的记忆精致化的方法。尽管有些人认为利用谐音记忆属于 “歪门邪道”,但从脑科学的角度来看它是非常有效的。换句话说,对于人脑而言,它是一种负担比较小的记忆方法。所以请大家不要担心,光明正大地使用谐音记忆法去背诵吧。如果因为在意别人的目光,觉得难为情而放弃谐音记忆法的话,就意味着失去了一个难得的、可以轻松记忆的机会。

另外,在使用谐音记忆法的时候,不仅要记住词汇的音律、节奏、规则,“想象” 词汇表达出的含义也很重要。比如用 “山巅一寺一壶酒,尔乐,苦煞吾……” 来记忆圆周率 3.141 592 653 5…… 的时候,我们可以在脑海中想象文字所描绘出的情境。这样一来,记忆就会更加精致化,记忆的效果也会进一步加强。

想象力比知识更重要。

—— 爱因斯坦(科学家)

此外,“想象” 这种行为还可以强烈地刺激海马体 2,也就是说它具有精致化和活跃海马体这两个优点。越充分地发挥自己的想象力,记忆就越能长时间地保留下来。

2Maguire, E. A. & Hassabis, D. Role of the hippocampus in imagination and future thinking. Proc Natl Acad Sci USA 108, E39 (2011).

要想顺利地发挥想象,最好的方法就是自己创作用于记忆的谐音,因为创作过程本身就是一种 “经验记忆”,所以自然就能想象出谐音文字所描绘的情境来。

当然,即使不使用谐音记忆法,联想也很重要。只是在这种情况下,与单纯地把知识或信息关联起来相比,我们更需要充分发挥自己的想象力,让知识的内容更加丰富。

如果条件允许,大家最好能结合自己的实际经验记忆,这样效果会更好。自己的经验与记忆关联得越多,记忆就越接近经验记忆。

接下来,我将向大家进一步介绍能够形成经验记忆的方法。

6-3 向别人讲述学到的知识 164

你想记住哪些信息,就把哪些信息讲给自己的朋友或者家人听 —— 这就是形成经验记忆的最简单的方法。一旦输出了自己已经记住的信息,各方面的关键词就会关联起来,记忆也能因此实现精致化 3。

3Pyc, M. A. & Rawson, K. A. Why testing improves memory: mediator effectiveness hypothesis. Science 330, 335 (2010).

经验记忆形成后,我们能在需要这些信息时想起 “那时我讲过这些内容哦”“我当时是一边画图一边讲的呢” 等经历,它们会成为引发经验记忆的条件,让我们可以在以后轻松地回忆起当时所讲的内容。

有些人总想把自己看到的电视节目或者杂志上的内容马上讲给别人听,有时甚至自鸣得意,仿佛他讲的东西别人都不知道一样。这样做或许会给周围的人带来困扰,但他们自己却能在多次向他人讲述的过程中真正记住那些内容。博学的人几乎毫无例外,都是在平时就有强烈的讲述欲望的人。通过向他人讲述,可以掌握许多不同领域的知识。

当然,除了这些 “杂学”,大家也要试着多向朋友或者父母讲述我们在上课时学到的内容,这样一来,刚刚学会的知识就可以慢慢地渗入脑中。就像第 2 章中讲过的那样,相对于输入,人脑更重视输出,而 “讲述” 就是最大的 “输出” 策略。

向人讲述的好处不止于此,它还可以帮助我们确认自己是否能够充分理解那些刚刚记住的内容,或者有没有什么弄错了的地方。因为要是连自己都做不到准确理解,那么就无法向别人讲述了。而且,在我们向别人讲述的过程中,还可以再次确认自己是否真正理解了这部分内容、理解到了哪种程度,以及进一步确认自己还没理解哪些部分。

因此,我们最好要选择一些不懂所讲内容的人作为讲述的对象,比如爷爷奶奶、弟弟妹妹或者学弟学妹,这样效果会比较好。在我们身边其实有很多可以作为讲述对象的人,但假如你无论如何都不好意思对着别人讲,那就对着布偶玩具讲吧,这也是一种方法。

虽然 “经验记忆法” 看起来像是万能的,但遗憾的是它也有缺点,那就是经验记忆会逐渐转化成知识记忆。即使是好不容易才形成的经验记忆,如果我们置之不理,那么我们在记忆中带入的体验感就会慢慢弱化,它终有一天会转化为知识记忆。如果道路荒废、无人使用,再大的城市也会逐渐萧条破败,变成穷乡僻壤。如果情况进一步恶化,这座城市说不定会变成一座废城。

其实仔细想一想,无论什么知识,在一开始的时候应该都是由某种经验积累而来的,只是经验的本质会随着时间的流逝而逐渐淡化,最终转变为纯粹的知识。因此,经验记忆会在不知不觉中变成单纯的知识记忆,所以即使遇到很简单的问题,我们也很有可能在考试时突然想不起答案是什么。

当然,这些记忆仍然保存在人脑中,只是因为它们已经转变成了知识记忆,所以如果没有足够的条件我们是想不起它们的。这样一来,这些记忆也就没有什么意义了,毕竟从考试分数上来看,“想不起来” 就相当于 “没有学会”。

无论一座大城市曾经多么宏伟辉煌,如果道路无人使用,那么这座城市最终也难逃杂草丛生、破败荒废的命运。所以,我们要试着经常向别人讲述那些必须能随时想起来的重要知识,通过自己的不断努力,让它们重新转化为经验记忆。

6-4 声音、听觉与记忆 169

在上一小节中我们说过,“向他人讲述” 是形成经验记忆的最快的捷径,而 “讲述” 有益于记忆的理由不止于此,因为人在讲述时一定会发出声音。

大家知道吗,其实一般来说,使用耳朵学习要比使用眼睛学习效率更高,比如别人说过的一些伤害了我们的话会一直留在我们的心里。通过耳朵获得的记忆是非常牢固的。

秘密就在于脑的演化过程。在动物漫长的演化过程中,视觉的高度发展是发生在相对近期的事情。实际上,虽然鼠、狗和猫等动物的视觉不及人类,但其听觉却很发达,可以分辨出从远方传来的微弱声音。也就是说,在漫长的进化过程中,哺乳类动物更依赖耳朵而不是眼睛来生存。

在前文中我们还提到,脑并非专为人类而生,现在的人脑是在动物的演化过程中逐渐发展形成的。虽然现在人脑在日常生活中主要依赖 “视觉” 进行记忆,但它仍然明显残留着原始动物的特征,人类能通过听觉记忆也恰巧证明了这一点。演化的历史有多长,听觉记忆就有多牢固。

……

现在大家能理解调动听觉记忆的方法是多么有利了吧?大家在学习的时候也请多多利用耳朵吧,不要只用眼睛去记忆。

当然,并不是说只使用眼睛和耳朵学习就足够了,人的身体上还有很多其他的感觉器官,我们最好能尽量多地灵活使用它们。请大家记住,学习时一定要动笔写、出声读,通过反复输出知识来加强记忆。

比如在一个记忆汉字的实验中,如果我们在测试时把参与者的手固定起来,让手不能自由活动,那么参与者的测试分数就会下降。由以上实验结果可知,人的记忆和身体是密切相关的。最大限度地调动手、眼、耳等感觉器官以充分刺激海马体,这不失为一条学习的捷径。

6-5 理解记忆的种类和年龄的关系 174

在前文中,我曾向大家介绍过 “知识记忆” 和 “经验记忆” 这两种记忆。难道在我们的头脑中只存在这两种记忆吗?当然不是,还有另外一种记忆也很重要。大家知道是什么吗?

这种记忆就是关于 “方法” 的记忆,比如怎么骑自行车、怎么穿衣服等,也就是做某件事的 “顺序” 和 “做法”。

可能有人一时无法理解,为什么方法和技能这类信息也属于人脑记忆的一部分呢?刚出生的婴儿根本不会骑自行车,骑自行车的方法肯定是人在出生以后通过向别人学习才能掌握的。也就是说,是人 “记住” 了骑车的方法。这么一想大家应该就能明白了。我们把这种类型的记忆称为 “方法记忆”。

知识记忆和经验记忆是 “用头脑记住的记忆”,而方法记忆则可以说是 “用身体记住的记忆”。当然,方法记忆实际上也是由人脑而并非人体记忆的,这无须多言。虽然运动员们常常说 “我的肌肉已经熟记了动作”,但这只是一种比喻,因为肌肉没有记忆力。

知识记忆和经验记忆可以用 “What is” 来说明,相对地,方法记忆则可以说是关于 “How to” 的记忆。也就是说,知识记忆和经验记忆可以通过语言向他人传达,而方法记忆却是一种难以用语言说明、甚至完全无法说明的记忆类型。比如,我们再怎么细致地研究滑雪图书或教材,都必须亲自尝试滑雪才能学会。所谓的 “方法记忆”,就是必须要通过实践才能掌握的记忆。

方法记忆有两个重要的特征。

第一,它是在不知不觉(无意识)中形成的记忆。滑雪的方法是我们在多次滑雪的过程中自然而然地掌握的。正因为如此,我们才说它是 “用身体记住的记忆”。

第二,方法记忆非常牢固,难以遗忘。比如,即便我们多年不骑车或不打扑克牌,在必要时也能自然而然地想起骑车的方法或者打牌的规则等。但相对地,因为方法记忆太过牢固,有时也会对人产生一些不利影响,比如我们在运动时养成某种坏习惯,那么将来要改正它是非常困难的。

好了,现在记忆 “三兄弟” 已经全都到齐了 4。老大是方法记忆,老二是知识记忆,老三是经验记忆。

4Tulving, E. Multiple memory systems and consciousness. Hum Neurobiol 6, 67-80 (1987).

这三兄弟的地位并不平等,它们有上下等级之分。

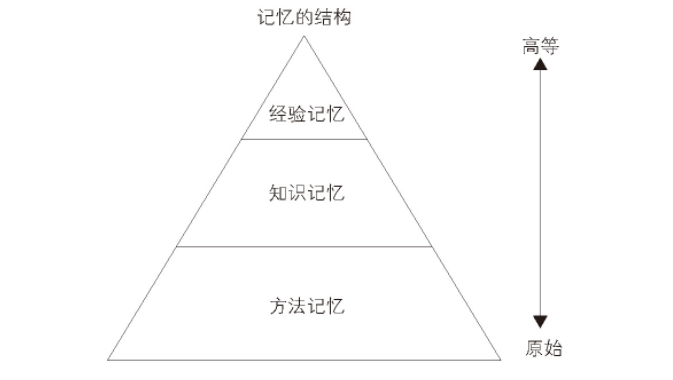

如下页图所示,最下面的一层是方法记忆,中间的一层是知识记忆,最上面的一层是经验记忆,我称之为 “记忆三兄弟的金字塔结构”。层级越靠下,记忆就越原始,其对于生命存续的意义也就越重要。而越靠上的层级就越是得到了高度发展并具有丰富内容的记忆。

这一结构也同样适用于动物的演化过程。在演化方面,越是古老的原始动物,它们的方法记忆(三兄弟中的老大)就越发达;相反,越是高等动物,其位于上层的记忆就越发达。毋庸置疑,人类与其他动物相比,自然是位于金字塔顶端的经验记忆的能力比较高,甚至有些研究人员认为只有人类才拥有 “经验记忆” 5。

5Roberts, W. A., et al. Episodic-like memory in rats: is it based on when or how long ago? Science 320, 113-115 (2008).

这个金字塔结构还可以应用在人类的成长过程中。随着婴儿逐渐成长为大人,人类最早开始形成的是原始的方法记忆,接下来是知识记忆,最后才是经验记忆。

6-6 根据阶段改变学习方法 180

由前文可知,记忆的类型会随着年龄而发生变化。也就是说,每个年龄段都有该年龄段所擅长的记忆类型。

这也意味着,我们在学习时最好能选择与所处年龄段相匹配的学习方法。

例如,在初中时期的前半阶段,当人的知识记忆还比较发达的时候,只要把考试范围内的知识 “死记硬背” 下来就足以应付考试,虽然很耗费精力,但好歹能过关。但是进入后半阶段,也就是备战中考的时期,经验记忆开始逐渐占据优势,此时仍然采用之前那种毫无章法的死记硬背法是行不通的。

如果注意不到自己的脑已经发生了重大的变化,只是一味凭借以前的 “光荣历史” 继续采用相同的学习方法,那么我们就会逐渐感觉自己的能力达到了极限。

此外,这些人还会感叹自己的记忆力下降了不少,觉得 “再也不能像以前那样轻松地记住知识点了”,其实这只是因为记忆的类型发生了变化。如果我们不能尽早认清这一事实,就很有可能跟不上学校的教学进度,成绩也会有落于人后的危险。

有些人上小学时明明成绩很好,但到了初高中阶段成绩却开始急剧下降,原因很有可能就在于他们并没有采取相应的措施以应对自己记忆类型的变化。因此,充分了解自己的记忆习惯并能随机应变、采取合适的应对措施,这一点非常重要。毕竟谁都不想被别人说 “过了二十岁就只是个凡人了” 7。

7 出自日本的一句谚语:十岁时是神童,十五岁时是才子,过了二十岁就只是个凡人了。—— 译者注

相反,有些人到了初高中以后成绩才开始突飞猛进。不论他们本人是否清晰地认识到了这一点,可以肯定的是,这些人很早就察觉到了自己记忆类型的变化并采取了合适的学习方法,正因如此,他们的成绩才会提升得这么显著。

进入初高中阶段,与死记硬背的记忆方法相比,更重视原理和逻辑的经验记忆会逐渐占据优势。经验记忆需要人具备充分理解事物并掌握其原理的能力,因此学习方法也要进行相应的调整,死记硬背显然是行不通的。一旦进入高中阶段,死记硬背就再也算不上是一种有效的学习方法了。

当然,死记硬背本来就有重大缺陷,因为人通过这种方法记住的知识很有限,这些知识的应用范围也是有限的。相反,如果能通过逻辑和原理记住知识,那么就可以将知识应用到其他具有相同逻辑和原理的事物上。即使记忆的总量相同,相较于通过死记硬背获得的记忆,逻辑层面的记忆也可以更广泛地发挥作用。也就是说,经验记忆的应用范围比较广。

所以,上了初中以后,大家应该尽早舍弃依赖于知识记忆的学习方法。英国诗人爱德华・杨曾说过:“拖延是时间的小偷。” 如果目光总是停留在过去,总觉得自己还能靠死记硬背的方法取得好成绩,那么将来可能会输得很惨。

6-7 方法记忆的魔力 185

从这里开始直到本书的最后,我将对 “方法记忆” 进行详细说明。

方法记忆非常深奥,它又被称为 “魔法记忆”。如果能够有效利用方法记忆,它无疑会成为帮助大家学习的得力助手。

我在上一章向大家讲解了 “学习迁移”,即人一旦掌握了某一领域的知识,就能更轻松地理解其他领域的知识。实际上,这也是由于方法记忆将知识相互关联而产生的结果。

无论什么领域,我们要想学会该领域的某一部分内容,就不仅要学会这部分知识,还需要掌握理解该领域的方法。这种 “理解方法” 就是方法记忆。真正掌握某个领域,并非指仅学习了该领域的知识,而是自然而然地掌握了对该领域的 “方法记忆”。正因为有方法记忆作为基础,我们才能加深对其他领域的理解。比如,会打棒球的人已经掌握了打棒球的姿势和规则(即方法记忆),只要运用方法记忆就可以轻松地学会垒球。

我们在前面提到过,方法记忆的产生和运用都是在不知不觉(无意识)中发生的,而且对 “顺序” 的记忆自然而又牢固。其实说得更具体一些,知识或信息都是通过有意识的学习积累起来的,而 “理解方法” 则是我们在无意识的状态下记住的。

也就是说,方法记忆会自主工作、不以人的意志为转移,所以才会常常在我们意想不到的地方发挥出超强的威力。

日本将棋或国际象棋的大师可以在比赛后完全还原对局中的盘面。不仅如此,据说他们甚至能不出差错地回想起过去几十局比赛的棋谱。在外行人看来,这些职业棋手仿佛个个都是记忆天才。

的确,如果动用知识记忆,把 “7 四角、5 三成步、6 九银” 等走棋都硬背下来,那可真是太费劲儿了。可能有人会这样反驳:“棋手们都亲自参加了比赛,所以那些是经验记忆而不是知识记忆。” 大家说的没错,事实的确如此。只不过,除了亲自参加过的比赛,哪怕是看了和自己毫无关系的其他人的比赛,大师们也能把所有的棋谱都轻松地记下来。只凭知识记忆就能做到这种程度,真的算是拥有超人的记忆力了吧。

我们姑且不论知识记忆能力很发达的孩子们。就成年人而言,实际上没有哪位大师能够只凭知识记忆就把这些棋谱全都记住的。

也就是说,大师们在记忆棋谱时,不仅使用了知识记忆和经验记忆,还使用了方法记忆。他们会先把对局中出现的盘面 “模式化”,然后再进行记忆。也就是说,他们在无意之间已经找到了对棋谱进行分类和分析的 “规律性”。

关于这一点的证据就是,哪怕是大师也不能完全记住在对局中出现的那些绝对不可能出现的模式(例如我这样的外行人随意摆出来的盘面),因为此时人是无法使用通过积累经验而形成的方法记忆的。这样一来,大师们惊人的记忆力也就与常人无异了。

由此可知,那些乍一看让人以为是 “天才般的能力”,其来都来源于方法记忆。创造天才的正是方法记忆,这也是它被称为 “魔法记忆” 的原因。

擅长数学的人常说他们在考试时是靠直觉来解题的,但只靠偶然闪现的直觉根本无法保持良好成绩。只有准确理解问题的内容,并把问题的模式类型化,才能出现正确的直觉。即使是惊人的数学发散思维能力,其背后也一定有可靠的方法记忆在发挥作用。

要想积累方法记忆,不知要经历多少烦恼、解决多少问题才能完成。一个从来不学习、只顾悠闲度日的人,直觉是不会在必要的时候突然出现在他的头脑中的。

6-8 会 “膨胀” 的记忆方法 192

这里也就不隐瞒了,我虽然正在写关于 “记忆” 的书,但其实却几乎不会背九九乘法表。真的没有骗大家,我现在能记住的其实只有 “二二得四”“二三得六”“二四得八” 这三句口诀。

常常有人问我为什么不会背九九乘法表。原因很简单,因为我在上小学时很讨厌学习,当然那个时候的成绩也总是比较靠后。

但是,即使不会背九九乘法表,我现在也没有什么困扰。实际上,我在高中阶段也没有上过补习班,而是自己规划高考前的复习,并最终以应届生的身份考上了东京大学理科一类。进入大学以后也没有落于人后,不仅以第一名的成绩考入药学部,而且在东京大学的研究生考试中也排名第一。

那么,像我这样连九九乘法表都没记住的人,考试成绩为什么能比那些牢记九九乘法表的人更优秀呢?接下来,我就把其中的秘诀教给大家,因为这是任何人都可以做到的。

这个秘诀就是 “方法记忆”。

……

方法记忆是一种会膨胀的记忆,与死记硬背的记忆方法相比,它的记忆量很少,而且不容易被人忘记。我认为,不使用方法记忆的人真的很吃亏。

比如,我在上学时几乎没背诵过数学和理工类科目的公式,这些公式都是在考试时当场推导出来的。大家可能会觉得这是在白费力气,但是对于我来说,与其花时间记忆公式,还不如把这些时间用在其他的学习上呢。

实际上,与记忆公式本身(知识记忆)相比,那些记住公式推导方法(方法记忆)的人才真正掌握了应用这些公式的能力,因为他们已经理解了这些公式的 “原理”。

一般来说,不懂原理、只会死记硬背公式的人也不擅长用公式解题,这样就浪费了宝贵的知识。我认为,无论学习什么知识,重要的都是理解并掌握其背后的原理。

这一点不仅适用于理科科目,还适用于社会、语文和英语等科目。如果理解了历史事实、世界各国的经济状况、时代背景和人们的思考方法等,我们应该就能注意到,其实有很多现象本质上都是互相关联的。大家要试着慢慢地转移学习的重心,尽量不要死记硬背,而是应该去理解知识的 “背景理论”。

能记住很多东西也没什么值得骄傲的。大家要明白这一点:记忆量本身没有任何意义,不能仅凭此就自我满足。与之相比,记住知识的应用方法,即如何灵活应用脑中储备的知识要重要得多。大家最好能改变自己的学习方法,争取以较少的记忆量获得较大的记忆效果。

我们在前面提到过,天才擅长制造方法记忆。在我看来,所谓的 “天才” 其实就是在记忆时懂得巧妙地使用方法记忆的人。我们每个人脑中的神经元在性能上都没有差异。更进一步来说,其实无论是人类、老鼠还是虫子都几乎没有差异。总之,脑的功效取决于对脑的使用方法,也就是和方法记忆密切相关。

所以,请尽量避免在知识记忆上浪费时间,把力气用在方法记忆上吧。大家一定会对隐藏于自己体内的能力感到惊奇的,因为 “一个人所做的事,只不过占了他所能做的百分之一而已”(丰田佐吉 8)。

8 日本发明家,日本丰田自动织机公司的创立者。其子为丰田汽车的创立者丰田喜一郎。—— 译者注

6-9 为什么要持续努力 200

的确如此。“持续努力” 才是最重要的学习心得。虽然很难在短时间内看到结果,但是我们不能因此就轻言放弃,也没有必要因为身边存在天才就感到失落。单纯地拿天才的能力和自己的能力相比毫无意义,因为努力和成果并不是呈比例关系,而是呈几何级数的关系。

要坚信 “我就是我”。即使现实与预期存在差距,只要继续努力就一定会看到效果。脑的性质决定了它的成长模式包含了 “暴风雨前的宁静” 和 “突然的爆发”。即使现在还看不到效果,但是只要能持续用脑,脑的基础能力就会得到稳步提高。

现实中,从开始学习到出现效果,至少也需要 3 个月的时间。

假设一个人趁着放暑假,在朋友们都开心玩乐的七八月份里,每一天都鼓足干劲,拼命地学习。然后他参加了九月份的开学模拟考试,势必会对自己的成绩抱有期待,认为 “我都已经这么努力地学习了,成绩肯定会有很大的提升吧”,但实际获得的分数很有可能和暑假前的差别不大。这样一来,这个人一定会觉得非常失望,或许还会失去继续学习的动力。

但是,大家在通过本书学习了脑的性质之后,就会觉得 “只有两个月而已,能出现效果才奇怪了”,然后就会继续努力地学习下去。

请大家记住,暑假学习的效果最早也要在秋天来临后才能开始出现。对于在来年二月份要参加高考的学生来说,暑假恐怕就是最后的努力机会了,甚至都有可能来不及。

要想获得显著的学习效果,那么至少要从实现最终目标的前 1 年就开始学习。长期性的规划非常重要,另外就是专心致志的努力了。大家不要因为不会立即见效就心灰意冷。每当感到学习很辛苦时,请回忆起 “脑的机能是呈几何级数增长的” 这一事实,并不断激励自己 “效果肯定会出现的,继续努力吧!”

脑心理学专栏

1 色彩心理学① 9

大家学习的房间都是什么颜色呢?各位是否知道 “颜色” 对人脑机能有着很大的影响呢?

举例来说,快餐店的招牌和店内装潢大多以红色为基调,这是因为红色最能促进人的食欲。究其原因,可能是因为人类在演化过程中还残留着野生食肉动物的天性吧,所以快餐店利用红色色调能吸引到更多客人。

与之相对,人在吃饱时最厌恶的颜色也是红色,所以结束用餐的客人在红色基调的快餐店里就会感觉不舒服,他们会很快离开。这样一来,快餐店的翻台率就提升了。

像这样研究颜色和人类心理间关系的学科就叫作色彩心理学。

2 色彩心理学② 14

基于上述事实,让我们再来重新思考一下颜色对体育运动的影响吧。我在前文中提到过,选手穿红色运动服时获胜率会上升。请大家想象一下,当我们身穿红色运动服时,能看到更多红色的是我们自己还是我们的对手呢?没错,正是我们的对手。换句话说,红色的运动服能让对手畏怯,进而使我方处于优势。

因此,我也尽量不让自己学习的房间内出现红色。

那么,学习的房间使用什么颜色会比较好呢?遗憾的是,目前我们还无从得知哪种颜色能提高智力。就我个人而言,因为觉得绿色具有让人平心静气、提高注意力的效果,所以会在书房中使用很多让人能联想到大自然的绿色。另外,我也会在学习的间隙去公园或河边散散步,做一个小小的 “绿色森林浴”。

3 组块化 29

虽然有些突然,但请大家先试着记住下面这 9 个数字。

853972641

接下来,请在 30 秒后检查一下自己还能否记起这串数字。如果不借助谐音记忆等方法,想要记住类似于这种没有任何意义的数字还是挺难的吧?但是,如果像电话号码一样在数字中间加入连字符,那么这组数字就会变成如下形式。

853-972-641

这样记起来就容易多了。将所得信息划分为多个小组以便于记忆,这样的方法就叫作 “组块化”,它也是一种非常重要的学习方法。

例如在背诵英语词组时,如果零零散散地记忆,效率是很低的。不如试着将词组分类整理,比如将 get at、get out、get over、get up 这样都带有 “get” 的词组分成一组,或者是将 get at、arrive at、look at、stay at 这样都带有 “at” 的词组分成一组来背诵会比较有效。

另外,有些人会因为马虎而出现计算错误,导致在考试时丢掉分数。其实,越是经常出现计算错误的人,其笔算过程也越是杂乱无章。请大家记住,对于学习来说,对知识和信息进行分类整理是学习过程中一个非常重要的步骤。

4 莫扎特效应 55

有一个词叫作 “莫扎特效应”,指的是听了莫扎特的音乐后,能让人变聪明的现象。

……

劳舍尔博士对此做出了解释,认为莫扎特的音乐能够通过令人愉快的节奏和优美的旋律协调人的左脑和右脑,这正是产生该效应的关键所在。

大家在学习累了、需要休息时,不妨也去听一听莫扎特的音乐吧。我自己就经常会听内田光子演奏的钢琴协奏曲和钢琴奏鸣曲。

5 乙酰胆碱 60

人类从很久以前就打起了对大脑有利的食品和药物的主意,并为此进行了各种尝试,其中最具代表性的就是推出能补充 DHA6 的产品。但是这些尝试反而证明,没有什么物质能在让大脑变聪明这一方面起到决定性的作用,所以大家还是不要过于相信这类信息比较好。

6 二十二碳六烯酸,是人体中必不可少的一种不饱和脂肪酸,俗称 “脑黄金”。—— 译者注

相反,能让人脑机能变差的药物却出乎意料地多,比如能抑制人脑中乙酰胆碱(ACH)发挥作用的药物。乙酰胆碱是产生 θ 波的根源,具有激活海马体以保持意识清晰、提高记忆力的作用。

其实在大家身边有很多能抑制乙酰胆碱发挥作用的药物,比如几乎每个人都吃过的感冒药、止泻药或晕车药等。想必大家都有吃过感冒药后脑袋发晕、很想睡觉的经历吧?这就是人脑中的乙酰胆碱被抑制的证据。所以,如果我们明明在考试前没有感冒,却 “以防万一” 提前服用了感冒药,那么面临的结果可能会很悲惨。

当然,我们也不能因为过于在意副作用而拒绝吃药,最终导致病情恶化,这样就是本末倒置了。无论哪种药物都有副作用,一味地害怕并不能解决问题,在了解副作用的基础上正确服药才是最重要的。

如果考试前不得不服用感冒药或者止泻药,那么可以在买药时咨询一下,让药剂师帮我们选择那些不含有抑制乙酰胆碱成分的药物,这样就能安心地去考试了。

在这里要顺便告诉大家,能抑制乙酰胆碱发挥作用的成分中,最有名的两种就是东莨菪碱(scopolamine)和苯海拉明(diphenhydramine),大家也可以看看手头的药品里是否含有这两种成分。

6 情绪唤醒 77

回想过去大家也许会发现,我们大部分的记忆都交织着快乐或者痛苦等情绪,这就是所谓的 “回忆”。在人脑深处有两个呈杏仁状的神经元聚集组织,我们将其命名为 “杏仁核”。人类所具有的喜怒哀乐等情绪都是由杏仁核产生的。当杏仁核的活动使得情绪被激发时,人脑产生的神经信号就会制造出回忆。也就是说,当我们产生喜怒哀乐等情绪时,当时的记忆能被很容易地保留下来,这也意味着充分利用杏仁核就能帮助我们加速记忆。

然而,杏仁核的作用远不止于此。人脑中的杏仁核被激活后,不仅会使人的记忆力提高,也会使注意力得到提升。这是因为杏仁核在向前额叶皮质(大脑皮质的一部分)传递了神经信号的同时,维持着人对事物的注意力。换句话说,对于能够调动自己情绪的事物,人们不会容易感到厌烦。无论是电影还是小说都是如此,只要是能让人感动的作品,我们都能坚持看到最后。这种效果就叫作 “情绪唤醒”(emotional arousal)。

也就是说,为了让自己不厌烦学习并且坚持学习下去,我们需要在调动情绪上多下些功夫。例如在利用谐音进行背诵时,可以想一些有意思的双关语或者冷笑话,甚至也可以联想一些稍微 “不正经” 的内容。在自己看过的那些参考书中,我想要推荐的是(可能)很有名的《古文词汇 513》16。这本书不仅内容不错,而且也很适合用来实际体验情绪唤醒的效果。

16 这是一本通过漫画和搞笑谐音的形式教人如何记忆日语古文词汇的参考书。—— 译者注

7 快速眼动睡眠 87

其实人的睡眠也是有节律的,只是可能因为我们已经睡着了,所以没怎么意识到这一点。人的睡眠过程一般由浅睡眠和深睡眠呈周期性反复交替进行,一个周期大约持续 90 分钟。当人处于浅睡眠期时,虽然本人已经睡着了,但是眼球会无意识地快速转动,这种睡眠状态叫作 “快速眼动睡眠”(rapid eye movement sleep,REMS)。也有研究人员认为,眼球之所以会快速转动,就是因为睡着的人正在做梦。

当我们睡着时,浅睡眠和深睡眠会反复交替多次(一般为 4~6 次)。一旦达到了充足的睡眠时间,我们就会在浅睡眠期结束时自然地醒来。但是如果在深睡眠期被闹钟强行叫醒,那么醒来后我们的心情就会变得非常糟糕,精神也会比较恍惚,而且这种意识模糊不清的状态会持续一整天,让人非常难受。如果这样的状况发生在考试当天,那可就太糟糕了。

为了能头脑清醒地度过一整天,最稳妥的办法就是让自己能在适当的时间醒过来。每个人的睡眠周期都不相同,因此把握好自己的节律非常重要。当然,平时也要注意建立并维护好正常的睡眠节律,尽量每天都在同一时间睡觉、同一时间起床。

8 恢复精神和注意力 92

曾经有人这样咨询过我:“如果一直以同一种姿势聚精会神地学习,精神很快就开始涣散了,无法集中注意力,这时该怎么办呢?” 此时,我们不妨试着稍微活动一下身体,或者听几分钟音乐来恢复精神。

在这里,我想向大家介绍一种自己使用的、能提高注意力的方法,我将其命名为 “鸡蛋法”。刚开始使用这种方法可能需要花费 3 分钟,习惯后只要 30 秒左右就能完成了。

首先,请大家闭上双眼,想象自己正头戴一顶尖尖的三角帽、手里拿着一个水煮蛋。接着,将水煮蛋轻轻抛起,用另一只手接住,然后再次抛起,用最开始抛水煮蛋的手接住。就像这样,把水煮蛋在两手间来回抛接数次后,请再尝试着用自己的惯用手将水煮蛋轻而稳地放在帽尖上。成功后,一边将注意力集中在水煮蛋上,一边缓缓睁开双眼,此时注意力应该就能集中在眼前的书桌上了。一旦我们习惯了使用这样的方法,就可以省略反复抛接的环节,直接将水煮蛋立于帽尖即可集中注意力。

另外,如果在视野中出现了 “加油”“非常棒” 等积极向上的鼓励语,即使本人没怎么意识到,也能实际地起到鼓舞人心的效果。6 所以,如果在书桌前贴上 “我一定会成功考上大学!”“目标:×× 大学!” 等标语,也许能收获不错的效果呢。

6Aarts, H., Custers, R. & Marien, H. Preparing and motivating behavior outside of awareness. Science 319, 1639 (2008).

9 生物节律 96

大家都在什么时间学习呢?是早上、白天还是晚上?

实际上,人体内部存在着各种呈周期性变化的节律,细胞都是按照规定的时间来活动的。一天之中的节律变化又叫 “昼夜节律”,它由人脑中的视交叉上核(suprachiasmatic nucleus,SCN)来控制。

当然,肯定有人习惯早起,也有人喜欢当夜猫子。但请大家不要忘记,考试都是在白天进行的,而那些习惯了在深夜学习的人,到了考试当天就不得不从夜猫子转变为早起鸟。这就像去遥远的国外旅行一样,很有可能出现时差综合征。

事实上,当人出现时差综合征时,海马体中的细胞会一点点死亡,从而导致记忆力下降。8 正因如此,很少有航空公司会大幅调整国际航线乘务员的飞行时间表。所以为了取得更好的考试成绩,大家还是尽可能在白天学习比较好。

8Cho, K. Chronic “jet lag” produces temporal lobe atrophy and spatial cognitive deficits. Nat Neurosci 4, 567-568 (2001).

此外,如何度过周末也是一个问题。比如,有人喜欢在周末睡个大懒觉,这就相当于主动给自己制造了时差,这简直就是在虐待脑。所以说,休息日也应该和平日一样,尽量在相同的时间起床。即使醒来之后还是特别困也不要睡回笼觉,等到中午再睡个午觉就好了。

生物节律不只有昼夜节律,还有周节律、月节律、年节律,等等。就周节律而言,曾经有相关报告指出,一周之内周五和周六学习效率最高,这种现象又被称为 “星期五效应”。虽然该效应尚未得到科学证实,但在周末也认真学习,这可能是个不错的选择哦。

10 外在动机 106

让海狮和猴子等动物学习表演时,人类常用 “饵料” 作为回报。在心理学领域,我们将这种奖赏称为 “外在动机”。

外在动机似乎也常常被应用到学校的学习上。“如果这次你总考不好的数学能考到 80 分,我就给你买你喜欢的东西”,有的学生应该就是得到了父母的这种承诺才努力学习的吧?还有人会经常自我鼓励,想着 “考完试我就要去游乐园玩儿”。

尽管有些人挑剔地认为这些方法 “动机不纯”,但在心理学中,这种利用了外在动机的方法却作为一种有效的手段而得到了广泛的认可。事实上,如果缺乏外在动机,学习能力会严重下降 —— 这一点已经得到了证实。甚至对于动物而言,它们通常会在缺乏外在动机的情况下完全丧失学习能力。

外在动机的奖赏不一定是物品或金钱等肉眼可见的东西,“做成某件事” 获得的成就感也是一种外在动机。比如,实现目标后的喜悦之情就称得上是一种回报。

因此,在学习时一定要设定目标。人们常说 “志当存高远”,但这样一来,不仅会导致实现目标后获得回报的次数减少,而且当目标无法实现时,难免会使人产生一种挫败感。所以学习的关键在于,在设定较大的最终目标的同时,还应该设定一些小目标,即比较容易实现的目标。

我每天都会设定一些能完成的、低层次的小目标,以激励自己持续学习。正因为每天都能获得小小的回报,我才能坚持下来,不断地向最终目标前行。

11 偏好效应 111

大家在吃饭时,会先吃完自己喜欢的食物,还是把它们留到最后才吃呢?

教育心理学中有 “偏好效应” 这一概念。“偏好” 一词用在这里可能会让人感觉有点奇怪,但其实它的意思很简单,就是 “在学习中发挥长处”。与其在不擅长的领域闷闷不乐,不如充分发挥长处,这样成绩才能得到整体的提升。对于实在学不会的部分,我们可以不去管它,这也是一种好方法。

偏好效应不仅可以应用到长期的学习过程中,也可以应用在考试等短时间的活动中。也就是说,在正式考试时,要想实实在在地拿到志在必得的分数,就得先从自己有把握的题目开始着手。在此过程中,我们会慢慢建立自信,干劲会自然而然地增加,注意力也会提高。

所以,把喜欢的食物放到最后才吃的做法,还是只在吃饭的时候做就好了。

另外,日本有些大学下设的学院会在高考时根据需要调整科目的比重。比如,当这些学院想要录取数理成绩比较优秀的学生时,就会把数学和理科科目的满分设为 150 分,把语文和社会科目 2 的满分设为 75 分。但实际上,报考这些学院的一般都是对理科比较有自信的学生。也就是说,这些考生在理科类的考试中都能拿到比较高的分数,所以主要科目的成绩不会有太大差距。因此,最后的结果反而与学校的意图相悖,往往是社会科目和语文的成绩决定了考生最终能否被录取。能否考取理工学院取决于语文成绩,而能否考取经济学院则取决于数学成绩。乍一看这好像是矛盾的,但在实际的考试中的确会出现这种现象。

2 日本小学、中学的科目之一,综合地理学、历史学、政治学、经济学、社会学、伦理学等学科研究,引导学生认识、理解人类社会。—— 编者注

因此,我们不仅要了解自己擅长的科目是什么,还要思考在高考时,这些科目对于报考大学具有怎样的意义,然后才能拟定适当的应试策略。

12 行动兴奋 126

人在学习时内心经常会感到纠结。“虽然深知学习的必要性,但却怎么都提不起干劲儿”—— 相信大家也一定有过这样的感受吧?实际上,“干劲儿” 是学习过程中一项非常重要的因素,它可以说是学习行为的出发点。

因创立智力测验而闻名世界的心理学家阿尔弗雷德・比奈曾列举出智力的三大核心要素,即逻辑能力、语言能力和热情,而 “热情” 正包含了 “有干劲儿” 这一层意思。

我有时会见到父母或者老师这样教育孩子:只要你想做,明明是可以做到的啊。但是,“只要想做就可以做到” 其实等同于 “做不到”,因为孩子缺乏学习的干劲儿,进一步明确地说就是缺乏三大核心要素之一。那么,怎样才能提起干劲儿呢?

“干劲儿” 是由人脑中的伏隔核等部位产生的。伏隔核的位置接近人脑中心,它的尺寸非常小,直径甚至不到 1 厘米,但它的性质却比较复杂。要想让伏隔核活跃起来,就必须给予其一定程度的刺激,否则伏隔核是运转不起来的。

所以,人显然不可能什么都不做就让自己提起干劲儿来,因为伏隔核没有受到相应的刺激,人也就失去了干劲儿。因此,每当感觉自己没有干劲儿时,我们首先要做的就是坐在书桌前开始学习 —— 总之,要先刺激伏隔核,等到慢慢地有了干劲儿之后就能集中精力学习了。俗话说得好,百思不如一试。学习这件事,只要能开始就相当于完成了一半。

再比如大扫除。虽然刚开始很不情愿,但是只要开始打扫,趁着这股劲头,最后肯定能把屋子打扫得干干净净。想必大家都有过这样的经历吧?

这种现象被德国精神病学家埃米尔・克雷佩林(Emil Kraepelin)称为 “行动兴奋”。一旦开始行动,状态就会渐入佳境,注意力也能集中了 —— 这就是行动兴奋。唤醒伏隔核需要一定时间,所以不管怎么样,先坐到书桌前不间断地学习十分钟再说,这种态度是非常重要的。

13 葡萄糖 132

生活中有非常多喜欢吃甜食的人,其中既有只吃豆沙包就觉得很幸福的人,也有在晚餐吃饱喝足后还能吃得下蛋糕的人。大家周围应该也有这样的人吧?

所谓的 “三大营养素”,就是指蛋白质、碳水化合物和脂肪。它们对于人体而言都非常重要,但神经元只能吸收 “葡萄糖”,也就是糖分和碳水化合物。脑是人体最重要的组织,所以一直被我们的身体严密地保护着,以免其受到有毒物质的侵害。哪怕只带有一点危险性的物质都无法进入人脑,甚至连蛋白质和脂肪也不能轻易进入。也就是说,人脑自己所选择的安全的营养素就是 “葡萄糖”。

看到这儿大家应该已经明白了吧?补充葡萄糖能让脑活跃起来。虽然曾经有研究人员否认了这一事实,但是通过我所属的研究室的进一步确认,葡萄糖确实可以活跃脑。

有人喜欢在休息时喝咖啡。咖啡的确是一种能使脑兴奋的、神奇的嗜好品,不过如果在喝咖啡的时候加一点砂糖,效果可能会更好。顺便说一下,有人认为砂糖会使人发胖,其实未必如此。发胖的原因并不一定在于高卡路里,很多时候也许是因为脂肪的摄取量超标。即使正在减肥,我们也可以适量吃点砂糖。

14 “开头努力” 与 “结尾努力” 136

大家的注意力能大约集中多长时间呢?大部分人应该都是 30~60 分钟吧?在上课或者考试时,一旦超过这个时间段,无法继续集中注意力也是理所当然的。

我们都知道,当人做一件事时,注意力一般会在开头和结尾比较集中,我们分别称其为 “开头努力” 和 “结尾努力”。举例来说,考生往往在考试刚开始时能集中精力答题,在考试马上要结束的时候答题效率也会提高。但在考试的中间时段注意力却很容易中断,一不留神还会浪费不少时间,这就是所谓的 “中途松懈” 的现象。一旦出现这种现象,成绩恐怕就很难得到提高了。

避免 “中途松懈” 的方法之一,就是把考试的时间分成前、后两部分。例如,当考试时间为 60 分钟时,我们可以想象前 30 分钟一到考试就要结束了,而后 30 分钟又是一场新的考试。这样一来,在整场考试中,“开头努力” 和 “结尾努力” 能各自发挥两次作用。平常考试开始后约 30 分钟时,人会开始无法集中注意力。假如这时 “结尾努力” 能发挥作用,那么就能让我们再次集中注意力。并且,在后半部分刚开始,也就是刚经过 30 分钟的时候,因为 “开头努力” 的作用,人的注意力也会很集中。如果像这样把考试的时间分割开来,注意力就能得到有效的分配了。

15 BGM 141

BGM 的效果因人而异。一般来说,BGM 对喜欢音乐的人能起到积极的作用,但是对音乐的狂热爱好者却会起反作用,而对于那些不关心音乐的人来说,BGM 基本不起任何作用。因此,大家最好先试一试,在进行比较单调的学习活动比如背诵时播放一些 BGM,看看会对自己起到怎样的效果。

如果播放 BGM 后记忆力得到了明显的提升,那么就可以在下次学习相同内容的时候播放相同的曲子。像这样,在形成条件反射之后,这首曲子就有可能帮助我们在考试中回忆起相应的知识点。大家不妨试试这样利用 BGM 来辅助学习。

16 恋爱期的脑 153

恋爱情感是通过 A10 和前额叶皮质的联动作用产生的 1。一旦发生联动作用,人脑就会逐渐被恋爱对象占据,除了喜欢的人以外,其他事物都会被脑排除,就连在学校里学习的知识也不例外。德国诗人弗里德里希・冯・洛高曾写道:“恋爱开始,智慧消失。”“恋爱” 是人脑产生的一种巧妙机制,它可以让人不再考虑除恋爱对象以外的其他事情。所以从脑科学的角度来看,恋爱后成绩下降也是很自然的事。

1Xu, X., et al. Reward and motivation systems: a brain mapping study of early-stage intense romantic love in Chinese participants. Hum Brain Mapp 32, 249-257 (2011).

当然,因为想跟恋人考上同一所大学,所以互相鼓励、刻苦学习,最终考上了之前完全考不上的、门槛很高的学校,这样令人欣慰的例子虽然不多见,但是我也的确听说过。所以,我们不能断言恋爱在任何情况下都会对学习造成不好的影响。

17 小矮人 172

脑是一个使用频率越高性能就越好的神奇器官,因此,我们最好在日常生活中尽量多地使用脑。

不过,锻炼脑不等于不顾一切地胡乱使用脑,我们需要使用更高效的锻炼方法。

请大家先看一看下页图中这个奇怪的 “人”。这个人偶呈现的是控制人体各部分的神经元在人脑中所占的比例,我们称它为 “小矮人”(homunculus)。小矮人的手指和舌头很壮硕,手腕、腿和躯干却骨瘦如柴,这意味着人脑对来自手指和舌头的信息非常敏感。实际上,有人甚至认为人类指尖的感受能力可以与猫敏感的胡须媲美。

反过来看,“使用手指” 也是一种有效刺激人脑的方法。我们只要在平时稍加留意就可以完成指尖运动,也不会花费太多时间。在学习时除了要用眼睛看,还要动笔写,其重要性已无须多言。此外,在上学途中空手做一做手指操,或者培养做针线活、演奏乐器以及打字之类的兴趣等,只要肯动脑筋,我们在任何时候都可以刺激脑。

也许有人担心这样做会因过度用脑而导致脑疲劳。实际上,脑是不会感到疲劳的。如果大家在学习的时候感到疲劳了,那么恐怕不是因为脑,而是因为眼睛或肩膀等身体部位感到疲劳了。

为什么这么说呢?人脑的机制决定了它即使不分昼夜地一直工作也不会筋疲力尽。这是理所当然的,因为人脑一旦休息了,就连我们的呼吸也会跟着停止。脑非常坚韧,即使一生不停地工作也不会感到疲惫,它原本就是被大自然这样设计出来的。因此,大家也不要有所顾虑了,让我们不断地刺激它吧。

我们的人生随我们花费多少努力而具有多少价值。

—— 莫里亚克(作家)

不过,尽管人脑不会感到疲劳,由眼睛产生的疲劳感却会扩展到头部、肩颈和腰部等部位,所以必须尽早采取措施。据美国指压疗法的研究者介绍,用两根大拇指按压眼部内侧的凹陷并向上推,是一种比较有效的、能消除眼疲劳的方法,或者用 40 摄氏度左右的物体热敷眼睛 15 秒也能达到不错的效果。此外,在缺乏维生素 B 和维生素 C 的状态下眼睛也容易感到疲劳,所以大家一定要注意保持营养的均衡。

经验谈

1 选择高一时学过的科目对高考不利? 22

类似这样的咨询案例,其实基本都与咨询人自身的学习态度有关。诚然,人的记忆(特别是和考试相关的知识)的确会随着时间的推移而逐渐消失,但如果从脑科学的角度来看,曾经被牢记的信息(也就是 “印刻” 在大脑皮质中的长期记忆)会无意识地储存在大脑某处,所以如果要从现在开始再次学习,应该能比初学时更容易地回想起知识点,学起来也更加轻松。因此,我们不能断言高考时选择高三学过的科目就一定比选择高一时学过的科目有利。

总之我认为,是否选择生物作为高考科目,关键要看高一时你在学习生物这门课程上下了多少功夫。如果你觉得 “我已经掌握了整体的知识框架,选择它比较有利”,那么生物确实是个不错的选择;但是,如果当时你只达到了 “临阵磨枪” 的程度,那么恐怕你并没有真正掌握那些知识,所以还是选择最近学过的物理比较妥当。

另外,我建议这位同学了解一下人脑的记忆恢复现象(reminiscence)。所谓记忆恢复现象,是指相对于刚刚学习的新知识,沉睡于大脑某处的知识反而更容易被利用的现象。关于这部分的详细情况请参考本书第 4 章。

2 高效率的英语单词记忆法 34

整体来看,可以说这是一种效率很高的学习方法。诚然,对于学习而言,怀有 “热情” 是十分重要的。而从以上的学习方法中我们还可以看出,为了维持自己的学习热情,这位同学在细微之处付出了各种努力。其实不只是单词书,我们对其他参考书的第一印象也很重要。大家在买书时,最好也提前翻一翻再挑选出符合自己喜好的书,以便维持自己的学习热情。

另外,我还很欣赏这位同学的一点是,他没有把眼前的学习目标定得太高。虽然人们常说 “志当存高远”,但是就日常的学习而言却并非如此。达成目标所带来的成就感会适当地刺激人脑中名为 A10 的神经,让我们产生快乐的情绪。合理设定目标能使我们在长时间内一次又一次地获得成就感,进而提高学习热情。

因此,要求自己每天只背诵两页单词,这样的学习计划是非常妥当的,而且完成计划后在日期上画圈也是一个很好的习惯。明确地看到自己应该做的事情已经做好了,这对于维持学习热情来说也很有帮助。

在这位同学所谈的经验中,最了不起的地方就在于他利用了上学和放学时的空闲时间来复习。“复习” 是学习过程中最重要的一步,但是往往有很多学生都以 “想要空出时间玩儿、参加社团活动”“还要学习其他知识” 为由,降低复习的优先级。

其实只要像这位同学一样,稍微花点心思、下点功夫,总是能挤出时间复习的。请大家一定要转变自己的观念,重视起复习来。我认为,预习、学习、复习的比例在 1/4︰1︰4 左右比较妥当。

3 我究竟是为了什么学习? 39

4 记忆天才的秘密 65

包括学习和背诵在内,如果某件事能让你觉得快乐,那么那件事就是最棒的。在杏仁核和伏隔核等部位产生的快乐、舒畅等情绪,都能使大脑高度觉醒,从而提高人的积极性和注意力。此外,快乐的情绪还能刺激人脑中的隔区,促使海马体产生 θ 波,进而提升人的记忆力。总之,这种积极的情绪好处多多。

5 考试恐惧症 71

总之,重点是要有自信。当然,真正对自己感到自信的人并不多,但其实自信并不需要十足的把握或依据,只要一个劲儿地暗示自己 “我可以做到” 就行了。这也是运动员们常常使用的心理战术。

6 生物节律与高考 83

科学证明生物节律的确存在。大家如果关注体育赛事就能发现,即使是再优秀的运动员也一定会有低潮期。人的状态会在好与不好之间波动,这种生物节律的波动大致是呈周期性变化的。

根据周期的长短,生物节律可以分为很多种:有以秒为周期的节律,比如眨眼、心脏跳动、呼吸的节律等;有白天活动晚上睡觉,即以 24 小时为周期的昼夜节律;有以一个月左右的时间为周期的月节律,例如女性的生理周期;还有类似于 “一到秋天就食欲旺盛” 这样的年节律。这些节律的产生都可以用脑的机制来说明。

如果一个人所有节律的高潮期都重叠在一起,那么在这个高潮期内,这个人往往做什么都能超水平发挥。一些备战奥运会的选手还会专门对此进行训练,希望在四年一次的体育盛会上,自己各种节律的峰值都能重合。

那么,超水平发挥的关键到底是什么呢?当然就是准确掌握自己的生物节律了。对于 “学习” 这一行为而言,最重要的节律肯定就是昼夜节律。如果昼夜节律的变化和考试的时间段配合得不好,那么结果就可能很糟,也许自己的实力还没充分发挥出来,考试就已经结束了。调整自己的昼夜节律,比如像经验谈中的这位同学一样变成早起学习,在刚开始时肯定会因原来的节律被打乱而感到不习惯。这时,我们可以通过用凉水洗脸、待在有阳光照射或使用日光灯的环境中等方法,帮助自己调整节律。

另外,这位同学在经验谈中提到了 “在参加入学考试的前一周,我还专门配合考试的时间前往考场进行了实地体验”。虽然这一点和生物节律无关,但也是一种非常有趣的技巧,因为这种技巧利用了人脑的预测功能。像这样进行了预演后,人脑会无意识地开始 “排练”,这样在考试当天就能减少答题以外的其他事所带来的精神压力了。

7 感到 “有趣” 的瞬间 118

8 参考书的难易程度 124

9 利用糖果和口香糖取胜 130

10 各门科目的学习顺序 145

11 大人们基本都忘了在学校学过的知识 161

12 选择参考书的要点 167

13 独家阅读法 179

14 通过分析词源背英语单词 183

15 竟然不能去师资优秀的补习学校?! 189

16 竟然有人很喜欢考试? 198

17 应届生的成绩会在临近考试前提升 206

后记 209

相信通读本书的读者都能切实体会到,通过了解人脑规则确实可以发现高效的学习方法。或许有人会感慨 “啊,要是当时我能这样做就好了”,也会有人觉得 “很好,一直以来我的学习方法都没有错”,他们终于为自己以前总觉得很不错的学习方法找到了科学根据,从而变得更加自信。

然而,有些人也可能会感到失望,觉得这本书并没有写出什么新颖的东西。这也没关系。虽然很多人都想通过标新立异、与众不同的言论来获得更多的关注,但是本书的目的并不在于让读者感到惊奇。说到底,奇特的学习方法并不一定就是优秀的学习方法,反而是那些从过去流传下来的 “常识” 却意外地正确,因为 “常识” 是前人经过千辛万苦的反复试错后才得出的实验结果。我不想提出一些离奇古怪的新方法来哗众取宠,而是真正想要试着从现代脑科学研究的角度出发,重新解释过去的伟人们总结出来的经验法则。

无论如何,如果各位读者通过阅读本书能有所收获,那么对于我而言就是莫大的成功了。

作为学生,大家每天都需要学习,甚至可以说生活的中心就是学习。但是,大家心中有没有产生过如下疑问呢?

“这样的学习模式究竟会对将来起什么作用?”

即使记住了微积分的算法、古文的语法等知识,这些知识对于我们的人生又有多大的意义呢?能让实际生活发生变化吗?能应用到工作中吗?能让自己出人头地吗?

有人提出这样的疑问并不奇怪。实际上,我自己在日常生活中连联立方程式都没有用过,微积分就更不用说了。即使不懂联立方程式也能正常生活,那我们为什么还要学习呢?

因为存在考试这种制度,所以没办法,必须得学习 —— 或许有人会这样说服自己。大学招生有人数限制,所以必须依照某种标准选拔学生,而考试成绩就是标准之一,因此学习也是无法避免的 —— 我们不能否认,在学校接受的教育的确具有这样的一面。

但是,我们必须学习的理由难道只有这些吗?

想必读完本书的读者都能明白,这样的想法简直太狭隘浅薄了。没错,我们从学校里学到的不仅仅是 “知识记忆”,还有 “方法记忆”。

方法记忆是一种能够造就天才的 “魔法记忆”,是一种能够让人透过现象看本质,提高综合理解能力、判断能力和应用能力的记忆。同时,它也是形成常识、培养直觉、使人熟练掌握某种知识等行为的基础。

虽然在进入社会以后,我们从学校学到的知识记忆有很多都可能没什么用处了,但是那时学会的方法记忆却能为我们在今后人生中面临各种境遇时提供巨大的帮助。无论是社会、家庭、娱乐,还是工作和人际关系,方法记忆才是让多面人生变得更加丰富多彩的源泉。

当然,即使不在学校接受教育,我们也可以学会方法记忆。不过,从小学到高中的一系列课程都是被精心设计好的,由此制订出的学习计划并非一朝一夕就能完成,这是在人类漫长的教育文化史中也少见的、经过仔细推敲得来的东西。因此,与通过游戏或玩耍随随便便地学习相比,在学校学习的效率更高。

大家可以回忆一下自己为了学习骑自行车而反复练习的情形。学习方法记忆时,“反复的努力” 和 “毫不气馁的毅力” 不可或缺,而且一旦有努力和毅力相伴,能力就会呈现指数级增长。任何人的脑都可以产生这种效果,绝不是只有优秀的人才会这样。

我相信,“能做到的人” 和 “做不到的人” 之间的差别,不过是源于他们一开始在学习意愿上体现出的细微差别罢了。

通过研究动物的脑,我们经常可以发现一些有意思的事情。下面就让我们来看一看由老鼠的胡须引起的脑部反应吧 1。在实验中,当老鼠的胡须碰触到物体时,老鼠的脑神经活动就会被记录下来。参与实验的老鼠有时只会等待,有时则会主动用胡须触碰物品。在这两种状态下,鼠脑的反应截然不同。

1Krupa, D. J., Wiest, M. C., Shuler, M.G., Laubach, M. & Nicolelis, M. A. Layer-specific somatosensory cortical activation during active tactile discrimination. Science 304, 1989-1992 (2004).

与被动获得信息的时候相比,当老鼠主动打探信息时,鼠脑内的神经元要活跃 10 倍,并且即使胡须碰到的是相同的物品,最终产生的结果也是一样的。也就是说,脑会将积极获取的信息视为重要信息。如果态度消极,那么学习对脑产生的效果就会大打折扣,假如只剩下十分之一左右,那就真是太可惜了。

只要积极地持续努力,脑就不会背叛我们。这和无法预测成功或是失败的 “赌博” 不同,是一定可以看到成果的。大家是不是觉得有信心了呢?越学习就越能切实体会到这一点。

我在上学时也想多花点时间在学习上,但是至今仍然常常后悔,觉得自己当初应该再多学习一些知识。希望大家都能努力学习,不要等到将来再像我这样后悔。如果大家希望进一步提升自己的水平,那么就应该消除自卑感和自负感,认清现在的自己,把握好自己应该做什么。

学习时间的长短并不重要,重要的是学习的意愿和方法。我们要高效地学习并做出成果,之后就可以把剩余的时间用在做其他的事情上了。兴趣爱好、自我钻研、约会…… 做什么都可以。衷心希望大家能好好利用时间,活在当下,活出属于自己的多彩人生。

趁着灯芯还在燃烧,去享受人生吧;趁着花儿还在绽放,去把它摘下吧。

—— 乌斯特里(诗人)