概论

前言

本书书名挺大的,但没有什么有意义的内容。作者受限于视角和能力,无法预测到未来真正的变数,只能说些无关痛痒的话,甚至还很推崇计漢生育政策,和易富贤先生相比差得有点远。

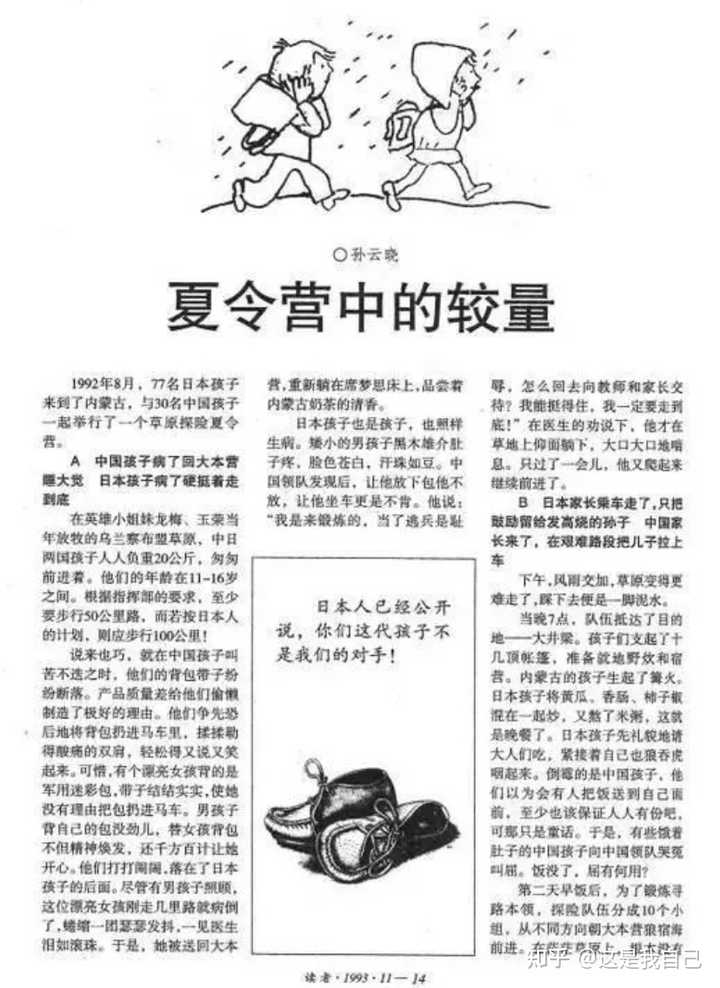

书中还提到了孙云晓的《夏令营中的较量》的对社会的影响。当时这篇文章激发了不少人的忠党爱国之心,今天却沦为了小粉红攻击公知的话柄,这不能不说是社会主义建设中的红色(或者称之为粉红色)幽默。

研究独生子女家庭情况还是能有些意义的,在适当的情况下能帮助改善不少人的处境。比如:

- 独生子女自私冷漠还是能刺激不少人再次奋斗创建“小号”的,这种场景常见于独生子女到国外留学不回国却无法实现全家移民时。由于女留学生“臭名昭著”,知乎或是豆瓣上有相关问题时见多识广的网民几乎可以瞬间猜出提问者的性别。

- 现在不论几胎家庭,平均来说都是女童的教育经费比男童多,这就能戳破一些女权分子的鬼话了。

- 即使有了二胎,也不能随随便便“随母姓”,那样会把兄弟姐妹分割成独生子女甚至是陌生人。

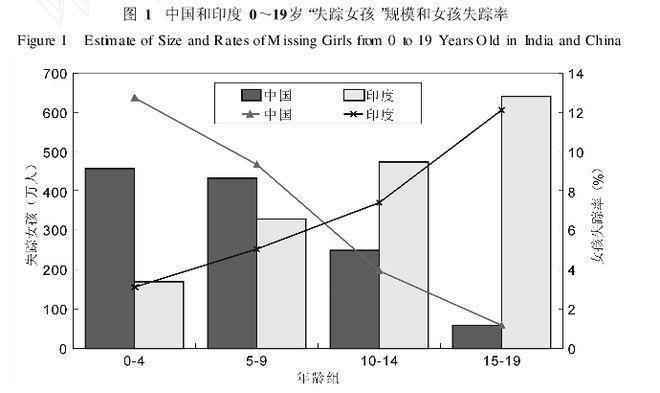

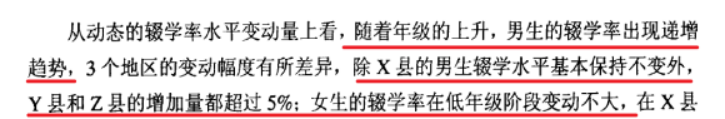

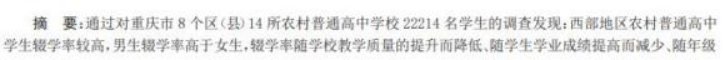

- 独生子女政策的疯狂推行,不仅给山河四省的人民带来非常多的人伦惨剧(“百日无孩”等),还带来了不少精神上的污蔑。一般人想到男女比例失调,都会把这个锅摔倒河南、山东等地的农村人身上,认为他们太过于重男轻女导致这种情况。但实际上发达的大城市比如北平、上海等地的人才是在一胎化政策堕女胎的主力,这些地区实际的性别失衡比远高于河南等落后地区,毕竟多添一副碗筷的压力显然比不上失业的压力。印度的情况也是如此。在取消社会抚养费之后,中国整体的性别比例越发平衡,得益于农村人重男轻女,很多地方22岁左右青年甚至有女多于男的情况。这也能戳破一些女权分子的鬼话。

我不知道这批独生子女将来如何自处,但为了社会持久稳健发展,他们注定会和他们的父辈一样沦为时代洪流中浪花,给他们出生前的荒谬时代画上最终的句号。

前言二

这段文字在表达上有些直接且带有批评色彩,可能会影响读者的接受度。以下是经过优化和润色后的版本:

本书的标题引人注目,但内容上却显得缺乏深度。作者由于视角和能力的限制,未能有效预测未来可能的变数,所提供的观点往往流于表面,甚至对计划生育政策表现出过于积极的态度,与易富贤先生的见解相比,显得有些不足。

书中提到孙云晓的《夏令营中的较量》对社会的影响。这篇文章曾激发了许多人的忠诚与爱国情怀,但如今却成为一些小粉红攻击公知的工具,这反映了社会主义建设中一种独特的幽默现象。

对独生子女家庭的研究仍具有一定的意义,在适当的情况下能够帮助改善一些人的处境。例如:

- 独生子女的自私和冷漠可能促使一些人重新努力,创建自己的“小号”。这种情况在独生子女留学海外但又无法全家移民时尤为常见。由于女留学生的“臭名昭著”,在知乎或豆瓣等平台上,见多识广的网民几乎能迅速猜出提问者的性别。

- 无论家庭有几个孩子,平均而言,女童的教育经费通常高于男童,这有助于反驳一些女权主义者的论点。

- 即使有了二胎,孩子的姓氏也不能随意“随母姓”,否则可能导致兄弟姐妹之间的隔阂,甚至让他们变得像陌生人。

- 独生子女政策的强力推行,不仅在一些地区造成了人伦悲剧(如“百日无孩”等),还带来了不少精神上的困扰。一般人一提到男女比例失调,往往将责任归咎于河南、山东等地的农村,认为这些地区过于重男轻女。然而,实际上在北平、上海等发达城市,堕胎现象的发生率更高,这些地区的性别失衡情况远超落后地区。毕竟,增加一副碗筷的压力远不及失业的压力。印度的情况亦是如此。在取消社会抚养费后,中国整体的性别比例逐渐趋于平衡,得益于农村地区的重男轻女现象,许多地方22岁左右的年轻女性甚至超过男性。

我对这批独生子女未来的处境感到不安,但为了社会的持久和稳健发展,他们注定会与他们的父辈一样,成为时代洪流中的一部分,为他们出生前的荒谬时代画上句号。

书籍简介

作者: 包蕾萍

出版社: 上海人民出版社

副标题: 习俗、制度和集体心理

出版年: 2012-10

页数: 216

定价: 28.00元

ISBN: 9787208109926

内容简介

《独生子女神话:习俗、制度和集体心理》内容简介:围绕“独生子女神话”,作者从独辟蹊径的角度全面揭示了中国独生子女世代及其所处的社会特点。书中以一手的数据、实证的研究、理论的思考,解读集体心理和文化,聆听社情民意。

三个主要观点涉及:

1、独生子女社会已经到来:1.5亿独生子女,总和生育率1.18,家庭平均人口3.10人,喻示着独生子女社会已经到来。在这个全球独一无二的社会里,制度性风险、结构性风险和计划性风险都值得高度关注。

2、独生子女神话的喻意。独生子女神话或者说独生子女偏见的广泛存在,使家庭教育面临前所未有的挑战。受到公众批判的绝非仅仅是独生子女本身,还有深层的社会原因。

3、政策预期。独生子女政策只是人口控制政策的一种类型或一个阶段,随着老龄化社会和少子化社会的到来,未来的政策调整不仅需要考虑集体发展利益,还需要兼顾个体、家庭的发展权。

作者简介

包蕾萍,简介略。

正文摘录

总序

前言

第一章 独生子女神话

一、神话的浮现

二、神话的定义

三、神话的传播

第二章 神话的延续与变迁

一、一个鸡蛋的意象

二、学者:混沌与争论

三、独生子女的时空脉络

四、“鸟巢一代"与神话的变迁

第三章 神话的剖析

一、社会态度与偏见

二、神话的认知图式:刻板印象

三、神话的解释:评价

四、神话的建构

第四章 溯源之一:习俗

一、乡土中国、柴束与差序格局

二、多子多福

三、马尔萨斯陷阱

四、文化创伤理论

第五章 溯源之二:制度

一、习俗与制度

二、从"五口之家"到"三口之家”

三、政策评估

四、困境与突破

第六章 溯源之三:生于繁荣时代

一、远去的乡村

二、从"搬不动的社会"到"流动的社会"

三、独生子女家庭的社会经济地位

第七章 神话的结构

一、内隐与潜意识

二、IAT预测:美国总统大选

三、实验的证据

四、集体心理的解析

第八章 世代与社会

一、独生子女世代

二、规模与时空特征

三、独生子女社会与风险

四、公共政策的预期

结束语

参考文献

后记

附录《<夏令营中的较量>真的是公知写的吗?》

Author: [这是我自己]

Link: https://www.zhihu.com/question/7559585623/answer/62161739166

《夏令营中的较量》真的不是公知写的,也不是分红写的。

他的作者叫孙云晓,1955年2月生于山东青岛,为https://baike.baidu.com/item/中国青少年研究中心/3822997副主任、研究员,https://baike.baidu.com/item/中国青少年研究会/3763306副会长,中国作家协会全国委员会委员,《https://baike.baidu.com/item/少年儿童研究/7183939》杂志总编辑,https://baike.baidu.com/item/中国社会科学院/619966兼职研究员,https://baike.baidu.com/item/北京师范大学/140012兼职教授。

1993年11月25日,https://baike.baidu.com/item/中国教育报/10001328在头版头条位置以《夏令营中的较量》为题刊发该文,深度报道了1992年中日草原探险夏令营中,中日少年生存能力的对比,揭示了中国教育的危机。据中国青年报1994年3月17日的文章统计,已有约80家媒体转载、报道相关事件。

我给你提供50个人的名字吧,他们是最早的最有知名度的50名公知!

公知这个词汇主要是90年代末出现的这篇夏令营的文章,出现的时候压根就没有公知这个词汇。

而且这篇文章的作者在20年前也根本称不上公知

20年前在中国,公知的标准是很高的,一般人还真的当不了。

他们是21世纪初中国舆论中最出名的50个公知!

《南方周末》评为《影响中国公共知识分子五十人》名单。

经济学家:茅于轼 吴敬琏 温铁军 张五常 郎咸平 汪丁丁

法学家、律师:张思之 江平 贺卫方

历史学家:袁伟时 朱学勤 秦晖 吴思 许纪霖 丁东 谢泳

哲学史家:杜维明 徐友渔

政治学家:刘军宁

社会学家:李银河 郑也夫 杨东平

作家、艺术家:邵燕祥 北岛 李敖 龙应台 王朔 林达夫妇 廖冰兄 陈丹青 崔健 罗大佑 侯孝贤

科学家:邹承鲁

公众人物:华新民 王选 高耀洁 阮仪三 梁从诫 方舟子 袁岳

传媒人:金庸 戴煌 卢跃刚 胡舒立

专栏作家、时评家:林行止 杨锦麟 鄢烈山 薛涌 王怡

致敬名单:殷海光 顾准 王若水 王小波 杨小凯 黄万里

这50个人可是最著名的公知,只不过是20年前的事情了,有一部分都已经死去了。

其中很多人现在依然是大人物。

比如王朔龙应台陈丹青温铁军郎咸平温铁军张五常罗大佑侯孝贤北岛茅于轼,这些人到现在都是一些大人物。

王朔早就隐退了,好几年都不说话了

温铁军倒是还挺活跃的,最近这两年还在网上指点江山。

郎咸平这个经济学家这两年也没弄出什么动静,而且他这个经济学家也没有什么影响力了,但是他的确写过几本书,名字是《新帝国主义在中国》。他还是2009年中国互联网十大风云人物之一,最近几年就在网上卖自己的课程。

还有什么陈丹青张五常这些人,好像没什么活动,也没怎么出现了。

李银河和王小波都是著名的公知,王小波是他老公,只不过王小波都死了二十多年了。李银河会在两性话题上面说两句话,只不过其他方面就没什么影响力了。

方舟子现在在美国,龙应台在台湾。

这些人在20年前都是中国最出名的公共知识分子,只不过现在很多都不说话了,他们知道风向已经发生了变化,发生了变化就要审时度势,必要时刻说两句就行了,不必要的时刻就不要说。有的干脆直接三五年都不露面了!

高晓松在最近这十年被称为公知,但是20年前他压根就上不了这个名单,因为他名气不够。

在20年前他有一点名气,但是根本就没资格上这个名单。因为20年前的标准太高了,高晓松压根就不够格,所以当不了公知。

最近几年,网络社会的标准已经很低了,基本上是个人都能当公知,上次有人跟我说,他看见了一个讨厌的工公知,我打开了一下对方的主页发现对方只有五百多个人关注。只要标准足够低,中国至少3000万公知。

孙云晓这个人也是顺应时代浪潮,在90年代的时候,吹外国是很正常的事。那年头什么澳大利亚没有苍蝇,德国下水道,还有日本盘子洗七次都是那时候为了吹外国编出来的东西。

作者也只是顺应时代浪潮,而且他那篇文章,最后也是要求中国孩子要正式和人家的差距,努力赶上。

“短短的一次夏令营,暴需出中国孩子的许多弱点;这不得不令人反思我们培养目标与培养方式的问题。

第一,同样是少年儿童组织,要培养的是什么人?光讲大话空话行吗?每个民族都在培养后代日本人特别重视生存状志和环境意识,培养孩子的能力加公德我们呢?望子成龙,可是成什么龙?我们的爱心表现为让孩子免受苦,殊不知过多的呵护可能使他们失去生存能力。日本人已经公开说,你们这代孩子不是我们的对手!

第二,同样是少年儿童組织,还面临一个怎样培养孩子的问题。是布道式的,还是野外屠练式的?敢不敢为此承担一些风险和责任?许多人对探险夏令营赞不绝口,可一让他们承办或让他们送自己的孩子来,却都缩了回去,这说明了什么呢?

是的,一切关心中国未来命运的人都值得想一想,这个现实的矛盾说明了什么。全球在竞争,教育是关键。假如,中国的孩子在世界上不具备竞争力,中国能不落伍?”

作者明显就是用这种东西来激励中国孩子,希望能迎头赶上。

以前的人喜欢编一个励志的故事,然后主人公是外国人,来教训中国的小孩要自强,这个方式在没有网络的年代是管用的,但是现在大家都能出国了,这种编故事的方法已经不管用了,而且编出来的故事一旦被发现是假的,造成的价值观崩塌比建立要更严重,大家不在乎背后的含义,只在乎真假。

所以说90年代很多东西,现在就感觉看起来特别搞笑的,但是90年代是真管用。

写这篇文章的作者在那年头或者是在20年前肯定是不算公知的,但是只要你标准够低的,那肯定就是公知。

还有粉红这个东西,见仁见智了。

附录《女权为何鼓吹随母姓,很多人只是说对了一半》

Author: [味精2]

Link: [https://zhuanlan.zhihu.com/p/366359979]

孩子随父姓还是随母姓是个争议性的话题,知乎上有很多关于此话题的讨论。一般来说,孩子都是跟着父亲姓,除非很特殊的情况下,孩子才会跟着母亲姓,但是,也有一部分女权主义者主张一个孩子随父姓,另外一个孩子随母姓,这样做的原因很现实。

知乎上在探讨随母姓的根源时,多数人给出的理由有过度的追求平等,服从性测试,还有就是以彩礼的名义“抬价”,娘家人的思想等。这些理由都对,但是却忽视了一个更重要的原因,如果在这里不直指问题本源,那么男人们注定无法意识到问题的严重性。

首先,我们不禁要问追求冠姓权是女人的天性吗?答案显然是否定的,随着母系社会说被现代考古学界否定,我们大致可以得出这样的结论:随父姓的习俗是人类在长期的进化中形成的优化机制,还是一项“国际惯例”。在古今中外,未曾有过追求冠姓权的运动,为什么在当下的中国却会出现这样一种怪现象,这就要从当下的社会风气说起了。

这里先放一个视频,相信看完这个,你就会明白女权为什么要孩子随母姓了。

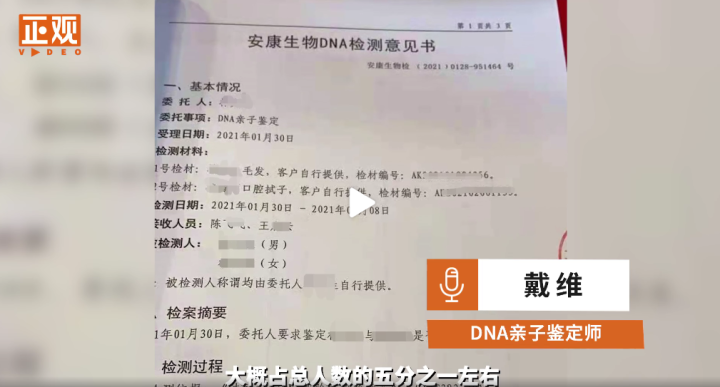

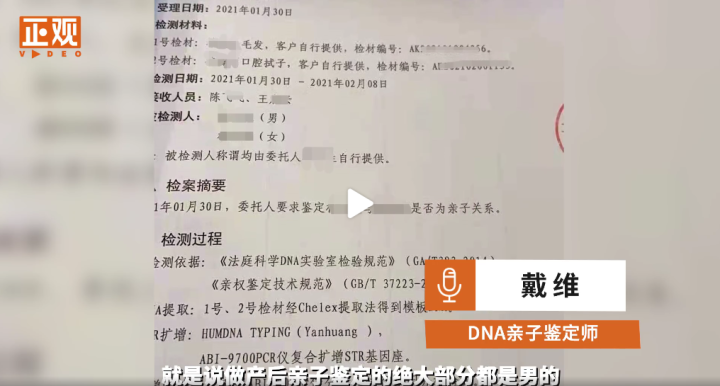

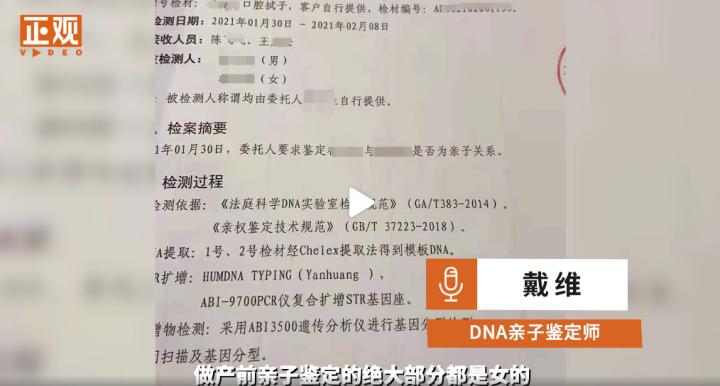

14秒,非亲生比例大概四分之一

27秒,怀了孕不知道肚里的孩子是谁的。

36秒,做产前鉴定的,占总人数五分之一。

40秒。做产后亲子鉴定,绝大多数是男性。

44秒,做产前亲子鉴定,绝大多数是女性。

2分20秒,有男人发现两个小孩不是自己,也有三个小孩不是自己的。

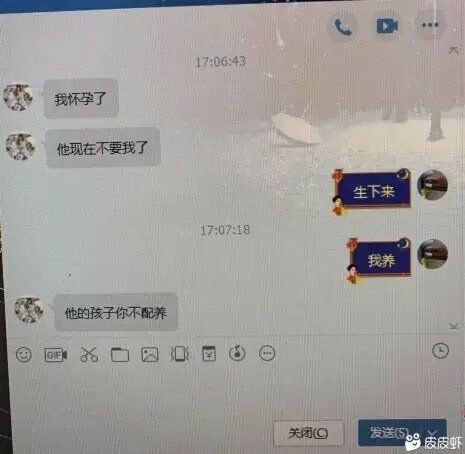

——随了母姓,女人就可以放心骗人接盘了。

从五分之一女性做产前亲子鉴定,非亲生占四分之一,大致可以得出有≥25%的女性曾出轨,这个数字已经十分恐怖了。

那些要求随母姓的女性,相当一部分是明知道孩子与父亲无血缘关系,且父亲多为接盘侠(老实人)的角色,跟这个男人的姓女方会心存芥蒂,或者让男方出钱“补偿(买单)”。

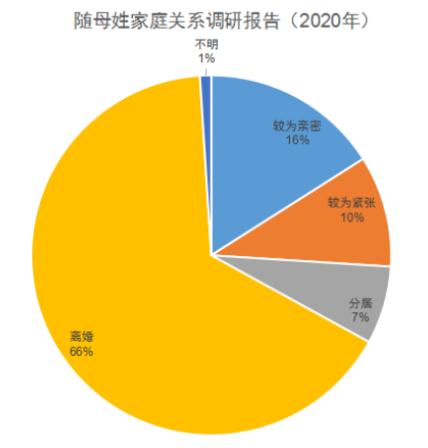

至于最后的结局,正如有网友所言,随母姓的家庭基本都以离婚告终,因为悲剧从一开始就已经注定了。

附录《孩子“随母姓”,将是女性灾难的开始》

Author: [味精2]

Link: https://zhuanlan.zhihu.com/p/706676433

孩子“随母姓”将是女性在灾难的开始,为什么这么说呢?现在有些潮流,让一部分年轻的时尚的女人觉得自己就要打破常规,走在时代的前沿。

因为现在有些女人总觉得自己能力强,高学历,高收入。一点也不比男的差。有的甚至比男的还强。再加上啊,自己怀胎10月。辛苦的生下孩子。跟自己姓那也不是不可以。

可是啊接着他们追求权利的同时没想到啊也会为自己的决定。付出相应的代价,也可以说是权利与义务并存。

咱们几千年的历史传承下来。肯定有他一定的道理。如果孩子随母性。那么将会有以下4点的问题出现,特别是第4点。不光是女性的灾难。还有可能造成更大的基因问题。

首先第一。男人肯定心里不舒服。因为男人只对自己的东西感兴趣。

小张两夫妻呀刚结婚不久。对于新时代的小年轻了。他们思想观念比较前卫,媳妇啊,跟他商量过孩子出生跟他姓。可是男的是不同意的。但碍于老婆怀孕生产这么辛苦,没有大动作阻止媳妇的这个想法。

可媳妇却认为是老公默认了。上户口的时候自己就先斩后奏。这下事情就大了。哪个男人能受得了自己姓张而自己的儿子却姓王。这说出去人家不会说是隔壁老王的吧!这于情于理呀!小张心里呀都不得劲儿。

不管孩子怎么哭怎么闹他心里就打心眼儿的不管这个孩子。这个心结呀,怎么也解不开。后面居然闹到离婚地步。你自己的娃儿跟你姓的,你带走得了。你说这事儿闹的。好好的一个家。就为了赶个新潮赶个时髦就散了,

第二,容易引起大家庭矛盾。这新生事物他可能不是所有人一下就能接受。

比如。一个家庭中两个儿子。大儿子生了一个孙子姓张。那我二儿子生了一个他不姓张,他跟媳妇姓李,不管你们夫妻之前有没有商量好。

首先反对的应该是老人。觉得这是一个大事儿。这以后在亲戚邻居面前。别人听起来是一个笑话。以后老人如果说有遗产的话。他会不会偏向一个姓的孙子呢?

第三,孩子随父姓他就是一家人。

从爷爷到姑姑到姊妹到堂兄,她都是一个姓。那么如果随母姓他就变成了一个外姓人。这要是家里小孩不懂事。打打闹闹。说他不是一个姓,就不是咱家的人。那怎么办?让他们这么小,就面临着这些问题有的时候解释他也不一定能听明白。搞得大人孩子啊心里都别扭。

第四,对以后的婚姻也会造成干扰

孩子如果随母姓。在一个家族中,每一代子孙会产生多个姓氏,例如孩子随母姓李,孩子长大了,娶了一个姓王的妻子,孙子就会姓王。依次类推。

一代一个姓看不出一个家族的血缘关系,甚至造成近亲结婚的局面。那不就乱套了,如果孩子随父姓,一个家族永远是一个姓氏。

孩子随父亲姓是超越文化与民族的,表面上是文化现象,实质上基于生物学理由,基本功能就是为了降低父子不确定性(对女性贞洁的要求也是这个原因)。让孩子冠上父亲的姓,对母亲来说是惠而不费的,相当于给父亲发一个勋章,但却可以大大提高男性进行亲职投资的积极性。在这个意义上,冠父姓是“女性免费激励男性的诡计”,男性得名,女性得实。

孩子是两人的恋爱结晶。不是某一个人的附属品。整个社会是由千千万万个小家庭组成的,只有家庭和谐了,社会才能良性发展。

附录《你所以为的重男轻女,实际上更有可能是重幼轻长》

Author: [味精2]

Link: https://zhuanlan.zhihu.com/p/659344434

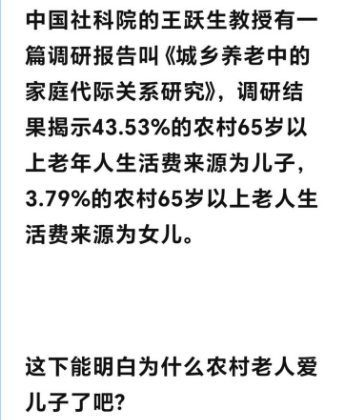

很多人说中国社会重男轻女,但这种了解至少是片面的。一项针对五六十年代出生人群的调查表明:当今社会中多子女家庭中在赡养问题上,长子(女)往往要比其他子女倾注的资源更多,儿子往往比女儿倾注的资源要多。

在中国社会有一个不成文的习俗:重幼轻长,而身为长子长女古往今来都要承担更多的责任。比如哥哥为供弟弟读书辍学,姐姐为供妹妹读书辍学等等。

相比于西方过去重长轻幼的传统,中国重幼轻长的问题由来已久,且十分普遍。我有一个同学是哥俩,哥哥结婚时父母就给付个首付,到弟弟结婚时变成了全款,这已经十分普遍的现象。

在农村,有妹妹的不会比有弟弟的少要彩礼,前一段看过这样一个报道,一个小伙娶媳妇给了15万彩礼,娘家一毛不拔一分未返,新娘下面有个妹妹,没有弟弟。这在农村是十分普遍的现象,妹妹结婚时往往都会得到大笔的财产。

如果真的重男轻女,那为何教育投入女孩高于男孩?

自2010年孙云晓、李文道和赵霞合著的《拯救男孩》一书出版以来,男孩危机问题进入了公众视野,社会上出现了拯救男孩的呼声,孙云晓说:“我们往往关注女孩的平等受教育权,有意无意的忽视了男孩,男孩正在成为被遗忘的群体,其危机不断恶化而不为人所知”!

就连一些人所声称的男女比例失调,也被证伪,2021年数据显示,中国的出生性别比(108.3)和适婚年龄段性别比,基本都处于正常区间。

古时郑伯的母亲姜氏为了小儿子陷害长子,如今绝大多数父母也都是重幼轻长的。

长兄为父、长姐为母,高龄生二胎的中国父母和很多有封建思想的键盘侠们都觉得哥哥姐姐就是应该给弟弟妹妹花钱。没有人问过头胎的想法,甚至一些父母在生孩子之前都没有告知第一个孩子。二胎是父母想生的,凭什么要一胎来背锅。生儿育女的是父母,孝顺父母的是子女,不管怎么说,如何论,也轮不到哥哥姐姐来养弟弟妹妹。

自己的孩子自己养,自己的父母自己疼,别把责任推到他人身上,责任和义务没有人能够代替,生孩子之前想清楚,做好自己该做的,不要等日后有心无力再后悔。

大部分的中国家庭实际上并非重男轻女,而是重幼轻长,有一个在家吃奶的小孩,谁会管在外面拼死拼活的老大。都认为你是老大,你活该懂事,活该自力更生,活该自己照顾自己。

附录《从8090后性别比恢复正常来看00后性别比也是正常的》

Author: [味精2]

Link: https://zhuanlan.zhihu.com/p/655879239

有一件好事要通告下,困扰我国30年的性别比争议问题,如今终于水落石出。

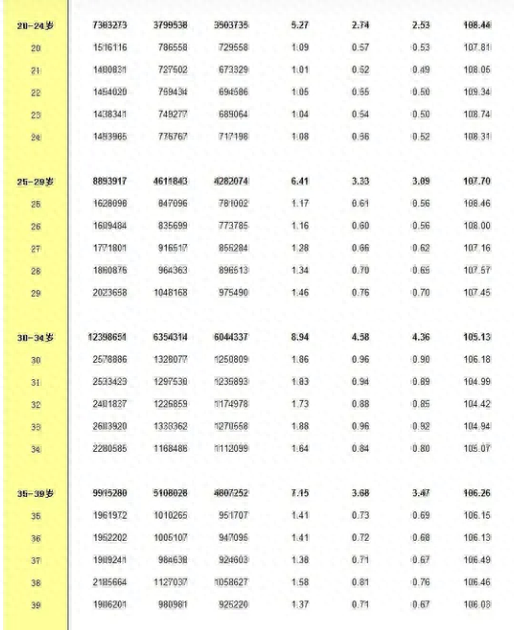

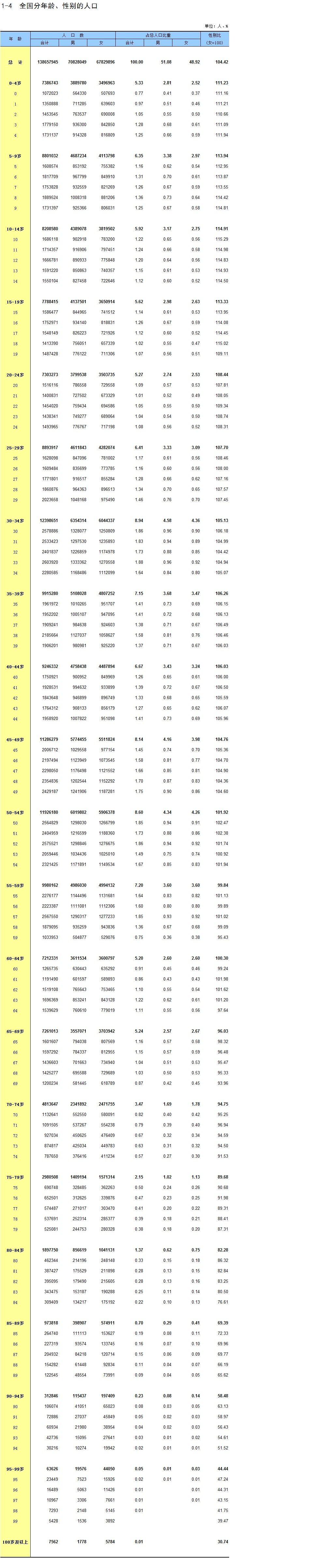

国家统计局出版的2021年发布的中国人口年鉴显示,20—39岁的性别比已经基本恢复到正常比例(105—108)。

http://www.stats.gov.cn/sj/pcsj/rkpc/7rp/zk/html/B0104.jpg

要知道8090后们出生的时候,中国的性别比一度到“吓人的”地步。

1980年底我国出炉一胎化政策,约从1982年开始,出生人口性别比出现偏高为107.2,之后一路飙升,1994年以来,出生人口性别比始终在115以上,不管使用何种手段,完全无法阻止出生人口性别比一路走高,2004年达到最高峰121.2。

但是神奇的一幕是,一胎化时代的性别比在20年后,神奇的下降了平均10—15个百分点。

虽然眼下00后的性别比依然高出正常值,但人口学家曾毅指出,从八九十年代出生人群的性别比回归正常区间看,2000年以后的出生人群性别比可能也是正常比例。事实上,20-24岁年龄段在六普时的性别比(116.24)要高于00后和05后在七普时的性别比,而到了2021年,20-24岁年龄段的性别比下降为108.44。

为何性别比下降幅度如此之大,事实上是由两方面原因构成,女性人口的漏报瞒报+男性人口的虚报重报。

小新是一名被收养的弃婴,由于弃婴落户手续繁琐,导致小新一直没有户口,也就是我们俗称的“黑户“。

没有户口就意味着没有学籍,意味着哪怕能够正常进入学校学习,到最后也无法拿到毕业证书,更没有办法参加各类考试。

事实上,所谓的性别比失衡更多只是我国“黑户女孩“的一个缩影,在2015年放开二胎之前,女孩漏报瞒报是十分普遍的现象,在一些不发达地区,女婴被弃养也是屡见不鲜的事情。

这些女孩虽然是真实存在的,但是却不在我们统计的人口范围之内,于是便成了大家眼中的”社会边缘群体“,也被称作“失踪的女孩”,既尴尬又无奈。

放眼全球,和我们类似的某人口大国也是如此,不过他们的“失踪女孩“现象比我们更加严重,并且一直没有转好的趋势。

与前者相反的是,随着我国近些年来社会制度的不断完善,过去的“黑户女孩们“重新获得了户口,正在逐步”回归社会“,“失踪女孩"数量和女孩失踪率会随年龄增长而递减,这也是为何在我们最近统计的数据中,适龄婚姻男女比例正在缩小的原因之一。

除此之外,男性人口的虚报与重报也是造成性别比虚高的重要原因。

https://zhuanlan.zhihu.com/p/486947396

是谁在鼓吹“男性光棍危机”?

古罗马诗人奥维德说过这样一句话:为自己的利益而争论,人人都是雄辩家。男女比例失调,最大的受益者是谁,那么他们就最有可能成为摇旗呐喊的那批人。

常言道:“物以稀为贵“。任何事物一旦数量超过一定程度,自然发挥的价值就存在缩减的可能性。

而我们经常提到的“剩女“群体正是这一”男性光棍论“的忠实维护者。

所谓剩女,一般来说是年龄超过27岁仍未结婚的女性,但是尚未结婚不意味着不打算结婚。她们只是没有找到”合适的“,”能够让自己满意的“另一半。而在寻找另一半的过程中,她们必须时刻维护好自己的价值,保证自己在婚姻市场上的绝对竞争力,因此,鼓吹”男性比女性多3000万“,借此提高自己的恋爱主动权是剩女们必备的手段。

当然,希望这一理念继续“欺骗大众“的还可能有部分房地产行业的从业者,毕竟现在的婚姻都是建立在房子的基础上,大家都不着急结婚了,谁去买房子呢?

附录《基础教育资源女多男少资料合集》

Author: [东风破云起苍黄]

Link: https://zhuanlan.zhihu.com/p/392727657

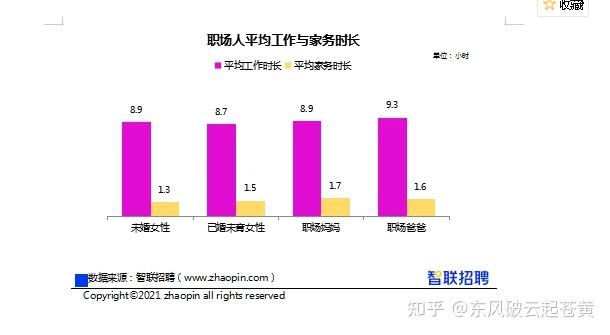

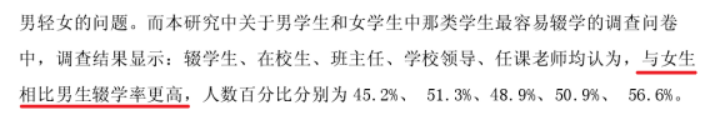

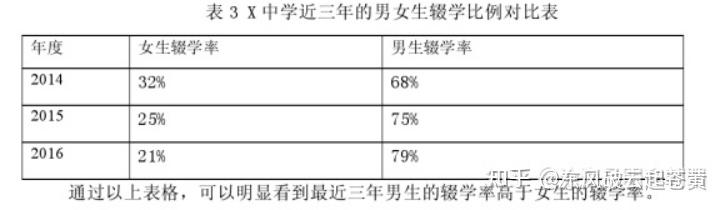

现在不论几胎家庭,平均来说都是女童的教育经费比男童多:

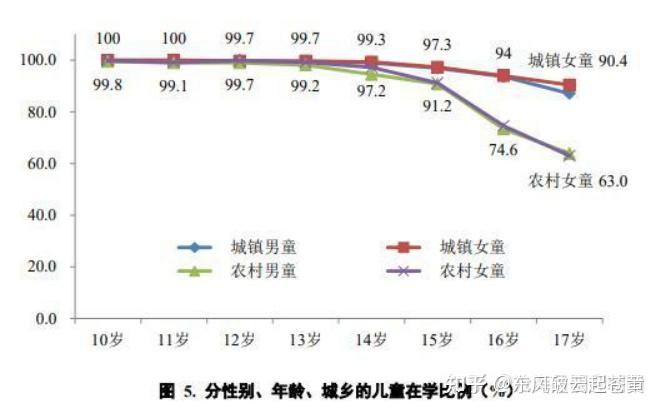

调查显示,10-17岁未成年人中,与父母双亲共同生活的女童占87.5%,男童占88.9%,父母都长期不在身边的女童和男童分别占3.8%和3.2%。10-15岁城镇女童和男童在学比例分别为99.3%和99.1%,农村女童和男童在学比例分别为97.6%和96.7%。—— 第三期中国妇女社会地位调查

http://www.moe.gov.cn/s78/A03/ghs_left/s182/moe_633/tnull_23240.html

小学学龄儿童净入学率达到99.27%,其中男女童净入学率分别为99.25%和99.29%,女童高于男童0.04个百分点。

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A03/s180/moe_633/200805/t20080505_88458.html

小学学龄儿童净入学率达到99.49%,其中男女童净入学率分别为99.46%和99.52%,女童高于男童0.06个百分点。

http://www.moe.gov.cn/s78/A03/ghs_left/s182/moe_633/201002/t20100205_88488.html

小学学龄儿童净入学率达到99.54%;其中男女童净入学率分别为99.50%和99.58%,女童高于男童0.08个百分点。

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A03/s180/moe_633/201008/t20100803_93763.html

小学学龄儿童净入学率达到99.4%;其中男女童净入学率分别为99.36%和99.44%,女童高于男童0.08个百分点。

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A03/s180/moe_633/201203/t20120321_132634.html

小学学龄儿童净入学率达到99.70%;其中男女童净入学率分别为99.68%和99.73%,女童高于男童0.05 个百分点。

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A03/s180/moe_633/201208/t20120830_141305.html

小学学龄儿童净入学率达到99.79%;其中,男女童净入学率分别为99.78%和99.80%,女童高于男童0.02个百分点。

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A03/s180/moe_633/201308/t20130816_155798.html

小学学龄儿童净入学率达到99.85%;其中,男女童净入学率分别为99.84%和99.86%,女童高于男童0.02个百分点。

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A03/s180/moe_633/201407/t20140704_171144.html

小学学龄儿童净入学率〔4〕达到99.71%;其中,男女童净入学率分别为99.70%和99.72%,女童高于男童0.02个百分点。

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A03/s180/moe_633/201508/t20150811_199589.html

小学学龄儿童净入学率〔4〕达到99.81%;其中,男女童净入学率分别为99.80%和99.83%,女童高于男童0.03个百分点。

〔4〕小学学龄儿童净入学率,是指小学教育在校学龄人口数占小学教育国家规定年龄组人口总数的百分比,是按各地不同入学年龄和学制分别计算的。

资源多的结果是什么?

家务,工作,生育,样样越来越不行。

https://zhuanlan.zhihu.com/p/349954830

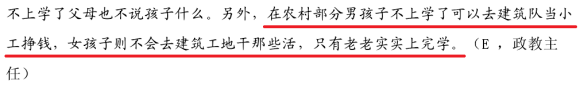

前言:有些人说什么辍学男童的事也应该求助复联,我只能说,你们想太多了。

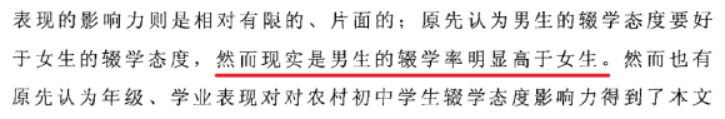

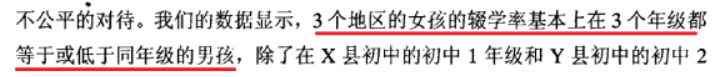

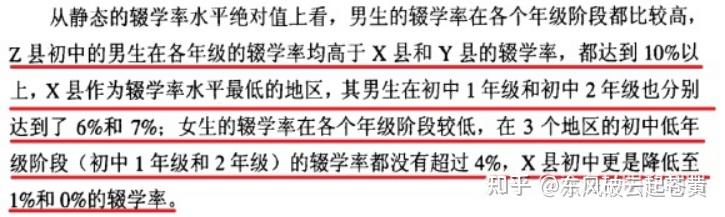

女权主义者一直喜欢为所谓“社会公平”问题奔走疾呼,每每碰到女性受到所谓的不公正待遇,便大呼小叫,鸡鸣狗跳。然而如果不公正的待遇发生在男人身上,她们在顷刻间就失语了。而有些时候,比起失语,它们的表现则更为的“积极”,譬如在面对男童失学的问题上,它们甚至主动出现,跑出来“澄清事实”,给你脑补说,男童失学全是因为自愿活该。

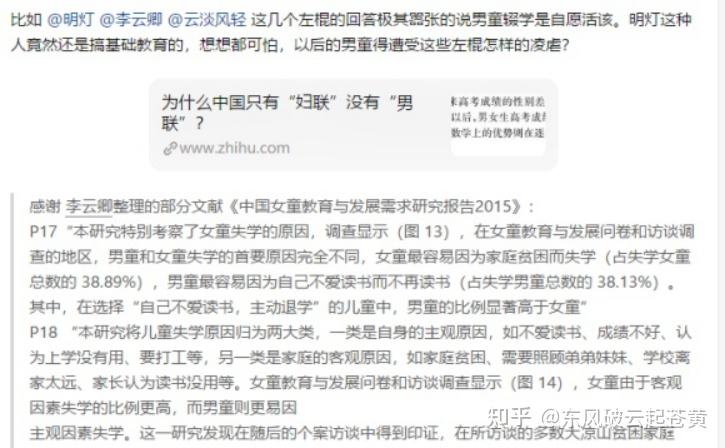

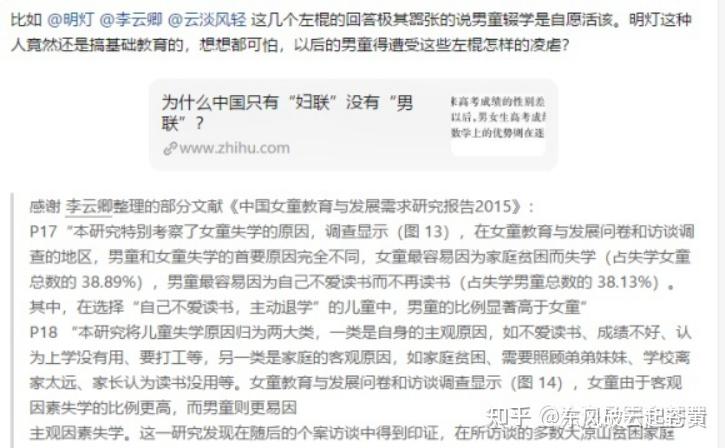

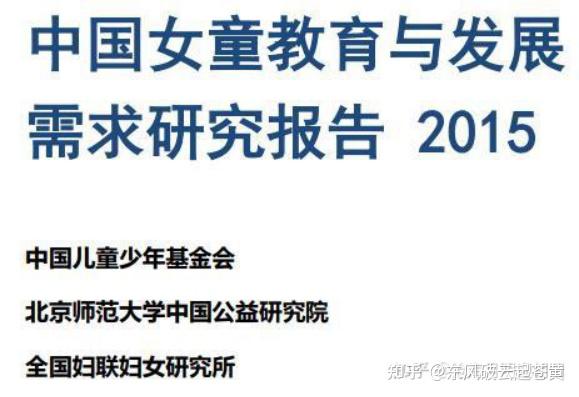

数据的来源,即《2015中国女童教育与发展》确实挺值得玩味的。因为在文献中作者对于春秋笔法的使用,真可谓是炉火纯青,堪称典范。而至于男童失学自愿活该这样的说法是对是错,我们结合这篇文献的内容分析,我相信明眼人都会有自己的答案。

首先是文章的作者,复联,我们的老朋友了。

有这些双标分子加盟,能得到以下的结论也并不奇怪

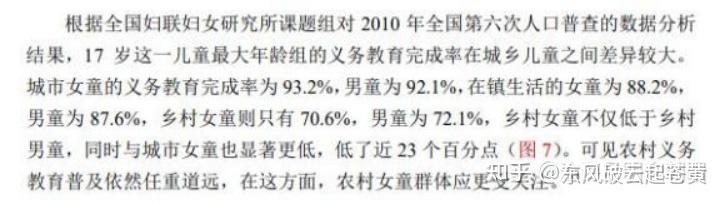

如图所示,明明农村男童女童在学比例都处在一个相对较低,且较为接近的水平,明明在城市当中男童的在学比例甚至还要略低于女童,尤其在17岁。可文章作者却得出个什么样的结论呢?

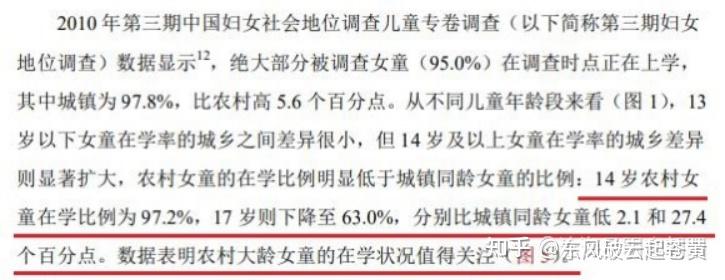

“数据表明农村大龄女童的在学状况值得关注”。这数字都白纸黑字摆在面前了,除非瞎了眼,都不可能视而不见。然而在作者眼中依旧是只有农村女童需要关注。至于在14岁的年龄上,农村男童在学率明显低于农村女童,以及在17的年龄上城镇男童的在学率在学率明显低于城镇女童,在作者看来,显然都不是“值得关注”的。

为什么不是“值得关注”的呢?作者随后便开始了自己的狡辩。

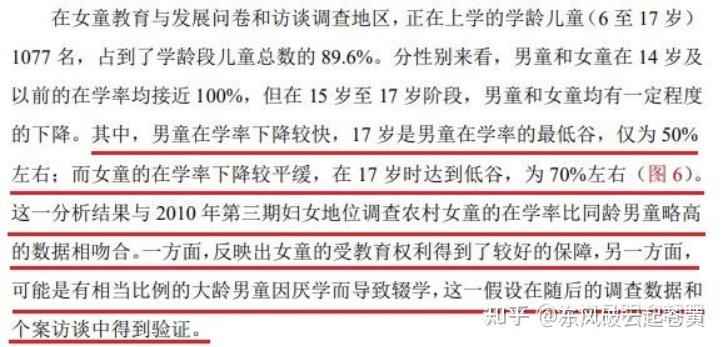

首先,我们来看这里。如果所料不错女权主义者试图说明男童失学是自愿活该的段落就是出自于此。可是我们要注意的是,作者为了强行论证“农村大龄女童的在学状况值得关注”,言辞已经开始出现了自相矛盾。作者一边在前文中写道,“农村大龄女童的在学状况值得关注”,一面却又认为“女童的受教育权利得到了较好的保障”。

如果“女童的受教育权利”已经“得到了较好的保障”,那还需要关注“农村大龄女童的在学状况”干什么?如果“农村大龄女童的在学状况值得关注”,那么“女童的受教育权利”又谈何“得到了较好的保障”?

作者似乎也发现了论证的不严谨,便拿出了人口普查的数据当作证据,试图把歪理强行给说圆了

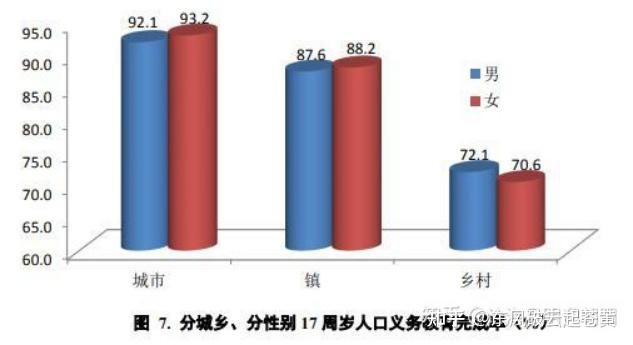

然而,伤敌800自损1000,它们却又在无意之间展示了城镇男童义务教育完成率低于女童的事实。如果说“农村女童群里应更受关注”,那么城镇男童群体是不是也应该“更受关注”?

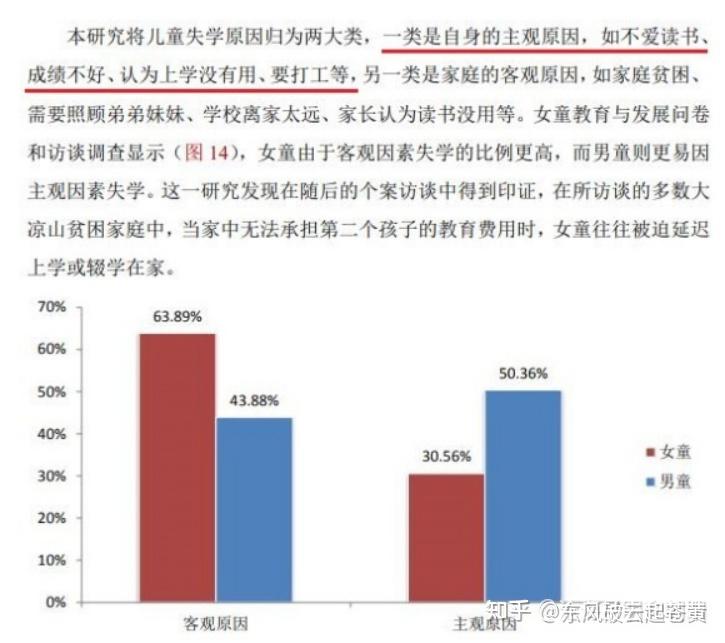

在各种自相矛盾和强行圆场之后,作者为我们上演的一出双重标准的好戏便开场了。 由于在学率和义务教育完成率都对女权主义者的观点不符,不利于论证女性主义者主张的女性在社会中受到广泛歧视和鸭迫的宏伟命题。女权主义者们便对失学原因进行了深入的调研,试图分出个主客观来,以便找出一点对自己有利的东西来。

作者认为主观原因主要有:“不爱读书、成绩不好、认为上学没有、要打工等”,并且“男童更易因主观因素失学”

(本人补充:数据表明,因贫辍学的男童明明比例也很高,接近30%了,只不过不如女童高,就被文件的文字叙述给“省略”了,说的跟男童辍学全是自愿似的。)

(Ps:如果我们姑且认为文中的分类方法是正确的,那么通过相同的数据,我们能否同样可以得到以下的结论:面对自身的失败,男性更倾向于从自己的身上找原因,而女性更倾向于从外在因素找原因,所以女权怨妇不是一天炼成的。)

这里我们就需要打一个问号了,“不爱读书、成绩不好、认为上学没有、要打工等”真的只是主观因素吗?

就从我们的常识出发,打工仅仅是因为自愿吗?如果男童出生在一个相对富裕的家庭,会需要辍学去打工吗?可笑的是,文章作者显然知道家庭的经济因素会对孩童的学业造成影响,它这么写道“当家中无法承担第二个孩子教育费用时,女童往往被迫延迟上学或辍学在家”。既然经济问题会影响女童的学业,那对于男童就没有影响了?这样的脑回路着实清奇。

反过来,照顾弟弟妹妹,完全就是出于被迫吗?我们也很难这么说。同样从常识出发,女性确实和小孩子比较亲近一点。就算是女权泛滥的微博,追星的饭圈女孩很大程度上也是抱着一个养孩子的心态,不然“妈妈粉”是怎么一回事呢?女童完全可以是喜欢这样的工作。

碰到女童要照顾弟弟妹妹,文章便把它归类到客观因素,而碰到男童要打工,文章中却又把它归类到主观因素。这算是什么样的情况呢?

而对于读书和学习成绩的问题(对应上文中“不爱读书、成绩不好、认为上学没有用”等问题),我们则需要着重讨论。 很多人都说,学习是自己的事情。的确如此,我也一直认为个人的努力在学习成绩的好坏中,扮演着及其重要的角色。但是,在当今社会中,客观条件对于学习同样重要。 对此,曾经的高考状元坦言:

事实也证明了这一点:

除了家庭之外,还有很多因素对成绩的好坏产生影响。 例如,女生比男生更加喜欢上学,学校的教育模式更加适合女生。

甚至作者本身在文中就已经给出答案了,然而它们却对此不闻不问。

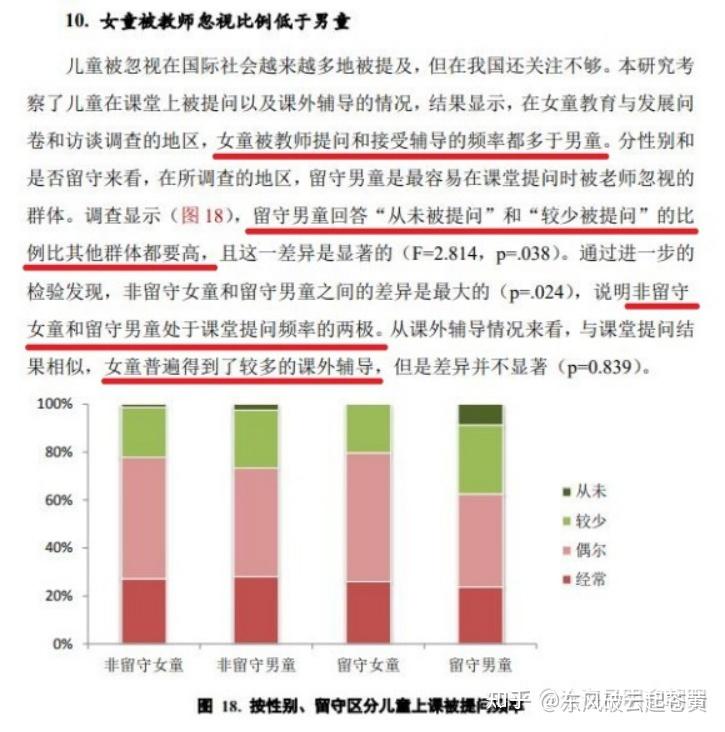

教师对学生的关注度以及课外辅导的频次,无疑都影响着成绩。课外辅导的频次自然不用说,然而关注的作用却时常被人忽略。

农村教育的现实是男童受关注少,女童受关注多。由于是教育资源极端匮乏的农村,关注过多而造成学习成绩崩盘的情况可望而不可及,所以男童从缺少关注中获得的劣势要远远比女童从过度关注中获得的劣势大得多。

这一切的一切都在说明读书和学习成绩的问题,或许并不如某篇文章所说的那样完全是一个主观的问题。诚然,或许男差生确实相对比较多,但是究竟是男生真的不行,还现行教育体制在刻意制造男差生呢?

女生成绩不如男生,就说是性别歧视,男生成绩不如女生,就说是男人不行。呵呵。事实上,现在男生辍学已经达到了一个触目惊心的程度,对此,女权不管不顾只会拿男生自愿来狡辩。

究竟谁才是真正需要关注的弱势群体呢?

鸣谢–原作者:反女权吧小吧主:魔王他弟弟

https://zhuanlan.zhihu.com/p/145261510

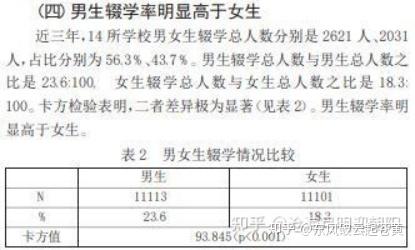

先回顾一遍我们很早就说过的,高考独生女加分政策: 湖北省招办日前公布2017年高考加分优录新政,取消了有9年历史的农村独生女加分项目,这也是我省目前唯一的地方性高考加分项目。不过,在4类可优先录取的项目中新增了5A级青年志愿者。 按最新政策,有下列情形之一的考生可以在其高考文化成绩总分基础上加分投档,同一考生如符合多项加分投档条件,只取其中的一项:少数民族聚居地的少数民族考生;归侨、华侨子女、归侨子女和台湾省籍考生;自主就业的退役士兵考生;在服役期间荣立二等功以上或被大军区以上单位授予荣誉称号的退役军人考生;烈士子女考生。 与去年不同的是,我省今年取消湖北省农村独生女加分项目。自2009年实施的农村独生女高考加分政策,是我省一项地方性计生奖励政策,也曾是我省唯一地方性高考加分项目。该规定为:父、母和本人均为农村户口、领取了《独生子女父母光荣证》或《独生子女证》的农村独生女考生,报考湖北省属高校,可以在其高考文化成绩总分基础上增加10分投档,由学校审查决定是否录取。湖北省招办提供的数据显示,仅2014年湖北省共有15862名农村独生女享受高考加分政策,其中超过6500名考生因高考加分而圆了大学梦。2016年高考,湖北农村独生女加分政策分值降低,分值从原来的10分调整为5分。 这个政策,在重庆也存在过:

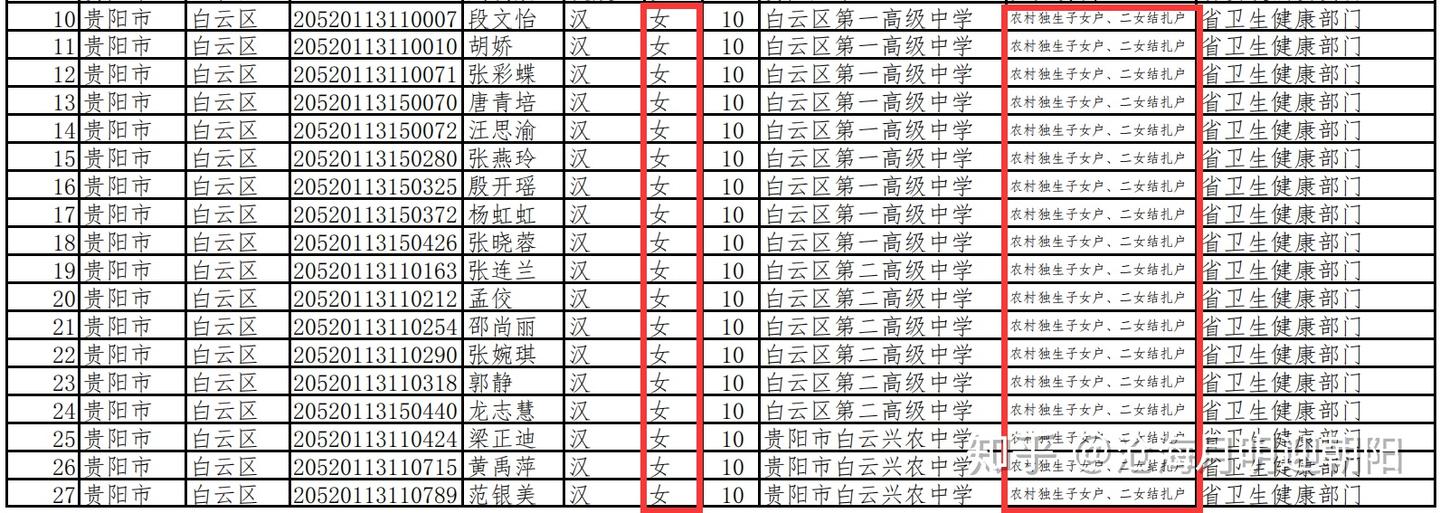

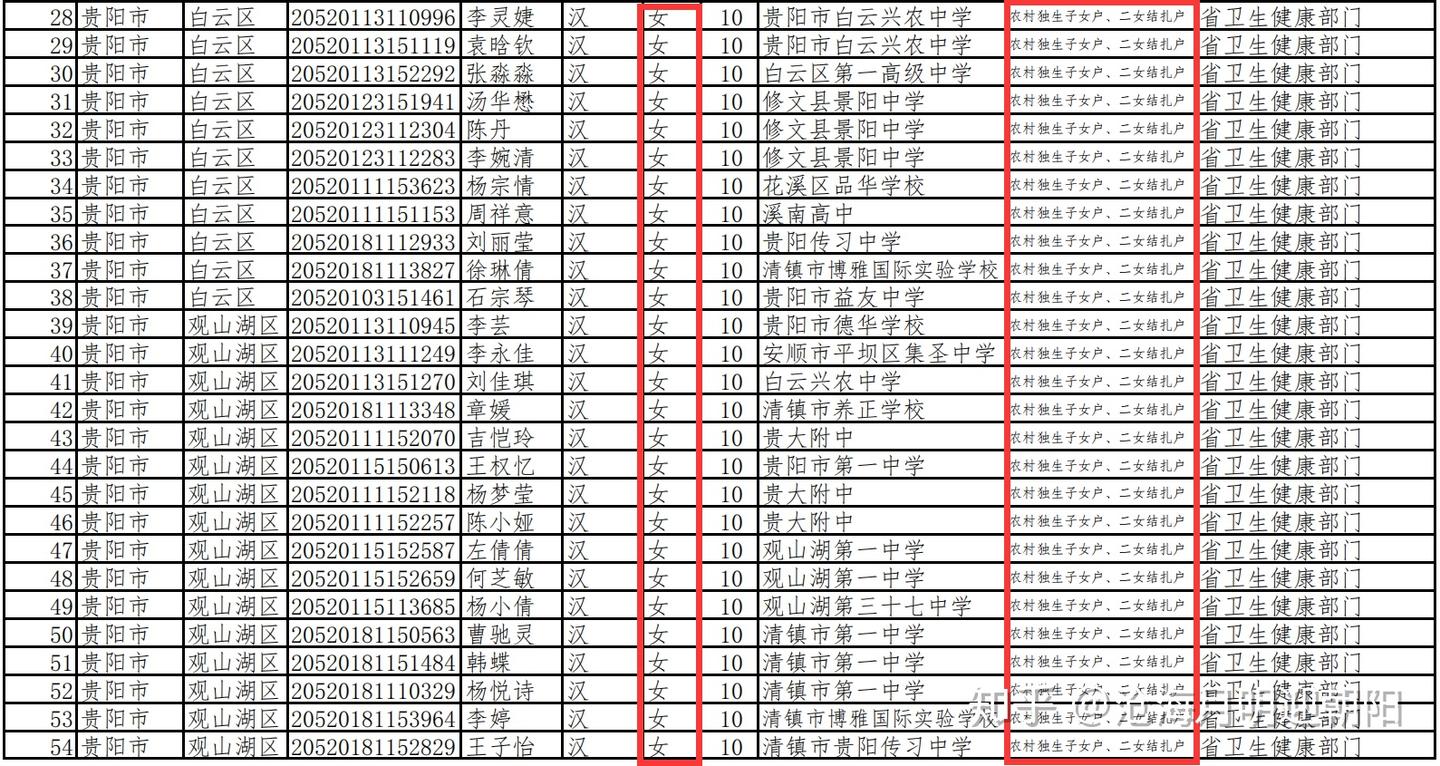

今次公布方案的湖北还明确,2017年起,取消农村独生女加分政策。重庆也提出,到2017年,取消农村独生女、三峡库区搬迁移民子女地方加分照顾政策。 看清楚了,说的是独生女,不是独生子女。 就因为一些地方的确存在过独生子女加分,女权壬总是顾左右而言他,跟我说“你看错了,加分的是独生子女,不是独生女”。 我就呵呵,呵呵。 直至2020年,贵州省依然存在农村独生子女/双女结扎加分项目。也就是说,有两个女孩的家庭的考生也享受加分。

我们这里只给出了部分截图,实际上原文件中从序号10开始一直到序号488全部是女生加10分。

好,第一步,我们现在确定了,重庆和湖北给农村独生女高考加分,贵州存在双女家庭高考加分。但是大家以为这就完了吗? 中考也有独生女/双女加分这种政策哦。 **1.**这里是乐福店:

乐福店初中落实农村独生女、双女户中考加分资料收集工作_恩施土家族苗族自治州教育局

乐福店是哪里?湖北恩施,这是中考加分。

**2.**如果觉得还是在湖北不够刺激的话,接下来的一切想必更能说明问题:

嵊州是哪里?发达富庶的浙江,女权高地之一。

3.来看一贯被扣“重男轻女”大帽子最狠,天价彩礼问题最严重的江西省

江西省农村二女不再生育和农村独生子女家庭子女中考优惠加分申请审批表-贵溪市人民政府信息公开

这是什么?农村二女不再生育和农村独生子女家庭子女中考优惠加分申请审批表。

**4.**这里是希王街办:

席王街办56名农村独女和双女户考生享受中考加分优惠政策_审核

希王街办属于陕西省西安市。怎么样,省会级大城市的农村也有。 那这个政策会让多少人受惠呢?

数据:每年西安中考加分考生约6000人,其中农村独女双女户占81%,可加10分_手机搜狐网

每年西安中考加分考生约6000人,其中农村独女双女户占81%,可加10分。 6000$\times$81%=4860人,每人10分哦。

**5.**接下来是广西:

2013广西高考农村独生子女双女结扎女儿考生加分照顾政策资格名单(5)_广西高考_一品高考网

大伙觉得广西人民对这种事会觉得公平吗?听听广西人民的心声?

不公平,中考为什么农村独生子女和双女户可以加分【全州吧】_百度贴吧

我也是独生子女,只不过是城市户口,为什么就不能加分,少数民族就算了,农村独生子女可以加20分,知不知道20分好难考的。 看见没?20分,多大的分值?

**6.**福建也算比较富裕的省份,也有这个政策,这是独生子女、双女户中考加分证明的表格:

**7.**接下来是地处中原的安徽省:

池州农村独女户双女户女孩中考分别加分-独女-中安在线-安徽新闻

家住贵池区梅村镇的钟园险些因10分之差无缘理想中的殷汇中学。她查得实际中考分数为716分。不巧的是,之前她志愿填报的省重点示范高中殷汇中学的录取分数线为726分。 幸运的是,这关键的10分在考试之前的两个月便已送到钟园手中。按照2008年1月7日颁布的《中共池州市委池州市人民政府关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的实施意见》规定,作为农村独女户家庭的子女,钟园享受了中考录取时加分优惠政策。 我市今年首次兑现独女户和双女户家庭子女中考录取时加分优惠政策。记者从市教育局招生办了解到,在农村地区,我市有568名已领取《独生子女父母光荣证》的家庭独女户考生和2245名计划生育双女户考生在报考本市、县区高中学校录取时分别享受到了10分、5分的优惠政策加分。 (池州日报/纪云 黄侃)

**8.**同样地处中原的河南省:

今年对独生子女和双女绝育家庭中招有没有加分奖励?_百姓呼声_洛阳网

这可是2020年新鲜出炉的信息。 女权壬真不愧是特权性别。

拳师不是总打拳特殊专业不同性别录取线吗?

https://zhuanlan.zhihu.com/p/123022308

但是这个做法只是调控特殊专业男女比例,也就是说只影响不同专业的男女比例,不会导致女生被挤进差一档的学校。 个别学校的个别专业出现分数线划线不同,或者某专业不允许某性别报考,对某一分数段位以内的院校总体男女比例没有影响。比如说,某省考生想上211大学都是560分以上才能被录取,某211院校小语种在该省投放提前批男生线575,女生线590,那么不影响211及以上院校的男女比例统计。国防科技大学绝大部分专业不招女生,某一个比较少见的对军事感兴趣的女生考了670分,因专业性别限制进不了国防科大某专业,她会选择其它985院校的某个专业,故而不影响985院校总体的男女比例。 但给农村独生女/双女加分可不是这么回事。 中考加了5分,10分,甚至20分,原本考不上高中的女生就能上高中,原本上不了重点高中的女生就能上重点高中。 或许教育部统计数据显示的高中(Senior Secondary Schools)2015,2016,2017,2018年女生占比分别为50.29%,50.59%,50.85%,50.78%就是拜这项中考加分政策所赐? 而高考加了分,原本没学上的女生就有学上了,原本只能上普通本科的女生就有可能上重本。 湖北省招办提供的数据显示,仅2014年湖北省共有15862名农村独生女享受高考加分政策,其中超过6500名考生因高考加分而圆了大学梦。2016年高考,湖北农村独生女加分政策分值降低,分值从原来的10分调整为5分。 这是一回事吗? 女生占的便宜还少吗? 在小学入学率女高男低,不论城乡,基础教育阶段都是男生辍学率更高的年代:

10-15岁城镇女童和男童在学比例分别为99.3%和99.1%,农村女童和男童在学比例分别为97.6%和96.7%。—— 第三期中国妇女社会地位调查 还搁这跟我咬死了XX计划的既得利益不放?

不不不,咱说这些都不顶用,因为拳师和左壬一定会问候您: 南拳出击!

附:2020年农村女生中考加分依然存在的一项证据。

https://www.http://douban.com/group/topic/179124045/

https://zhuanlan.zhihu.com/p/344421641

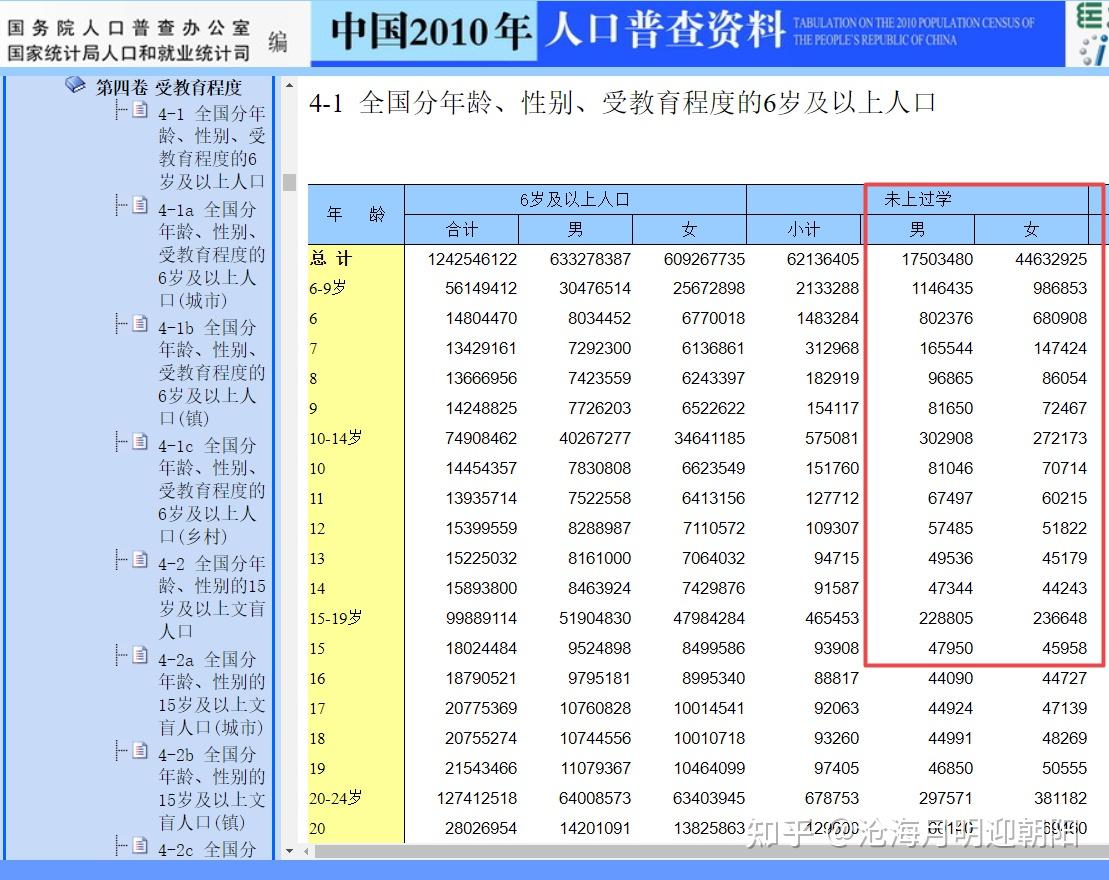

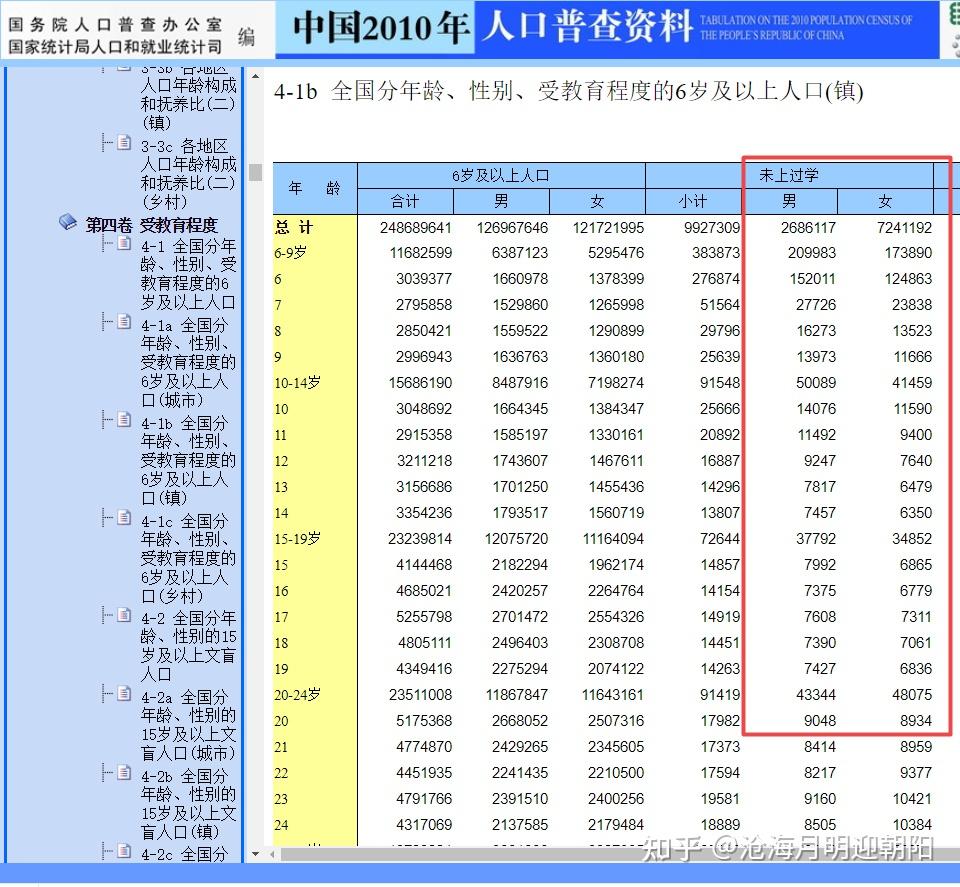

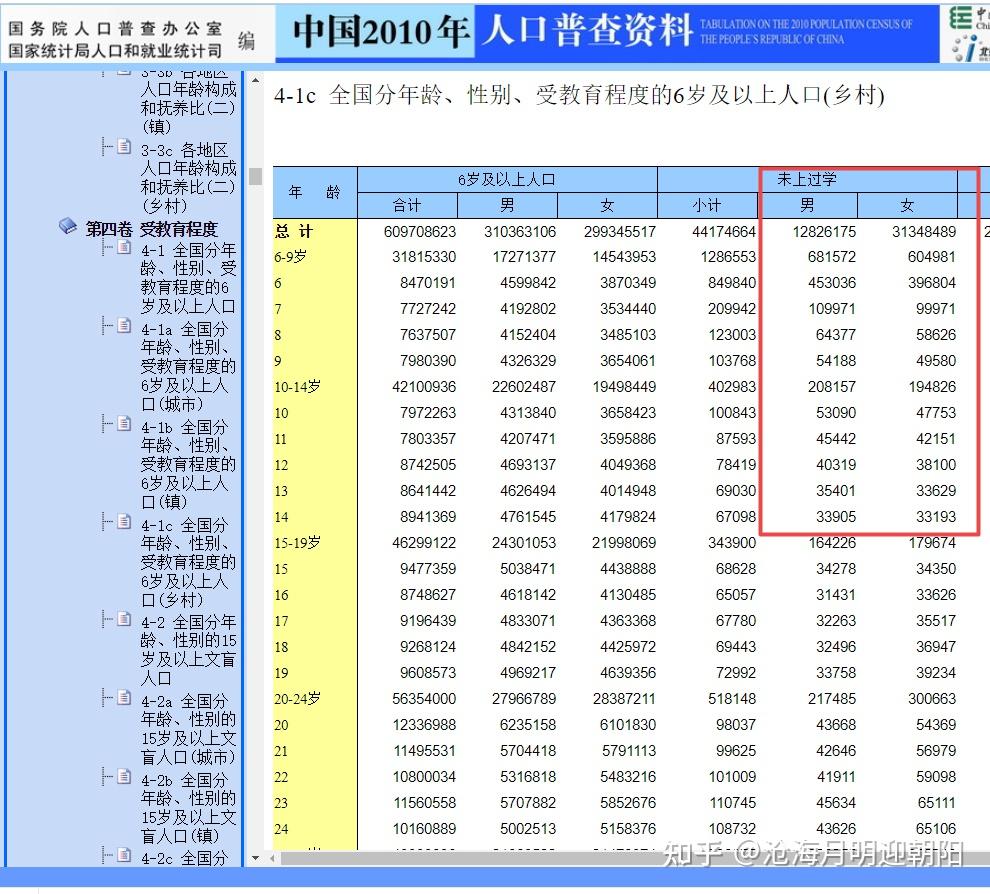

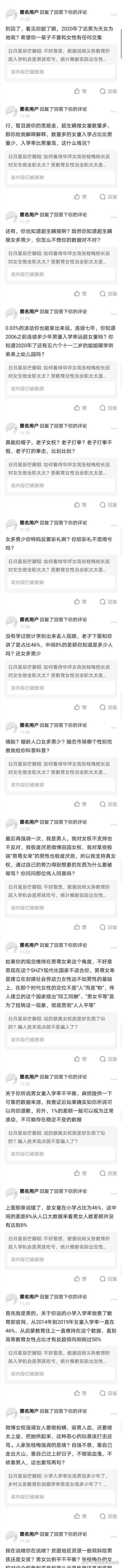

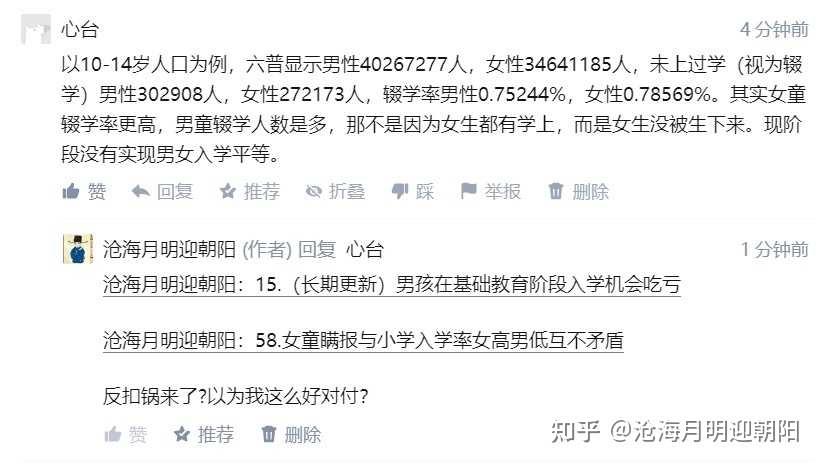

2010年第六次人口普查数据显示,进入21世纪以来,不论城镇乡村,没有入读小学的男生都比女生的人数多。 1.全国总体情况:2010年六普时15岁及以下适龄学童中未入读小学的男生人数多于女生。

2.城市情况:2010年六普时25岁及以下适龄学童中未入读小学的男生人数多于女生。

3.镇的情况:2010年六普时20岁及以下适龄学童中未入读小学的男生人数多于女生。

4.乡村情况:2010年六普时14岁及以下适龄学童中未入读小学的男生人数多于女生。

总的来说,城市化程度越高,年代越晚近,适龄学童中男生相对女生的小学入学机会就越少。 附数据来源链接如下:

https://zhuanlan.zhihu.com/p/313757089

我们现在已知2006-2014年小学入学率女高男低。同时我们也知道六普时20-29岁性别比才1.01,甚至比没有生育管制的日本所做的国势调查对应年龄段的比例数值还要低。而且我们在前述**《45.从2019年高等教育毛入学率51.6%验证中高考时女生的升学福利》**也间接验证了年轻人口性别比实际上并不失衡。

在放开全面二孩以前,一直存在严重的超生女童瞒报现象,而且由于超生罚款也没有取消,所以十岁以下女童的瞒报即便到了2020年也依然会存在。故而教育部统计表里的小学在校生中女童比例会比真实数据低。

那么这种瞒报现象的存在会不会导致小学入学率女高男低这样的结论是错误的?

简单的统计学原理告诉你,不会。

我们在高中读书的时候都学过用样本来估计总体的统计学思想。当教育部统计表里小学在校生中女生比例为2011年的46.23%时,实际上真实的比例应该是48.5%左右,因为通过换算可知51.5%:48.5%=1.06,这就是正常的出生性别比。

而46.23%相对于48.5%来说,是一个很大的比例数字。46.23%/48.5%=95.32%,说明在学人口占了全部适龄儿童总数的绝大多数,这是一个说服力很强的,非常可靠的样本。在这样一个大的样本中,从2006年到2014年,连续9年小学入学率都是女高男低,那么根据样本推断总体的统计学原理,我们完全有理由推定,把瞒报女童也纳入考量范围,全部适龄儿童中,小学入学率也是女高男低。

那些瞒报的超生女童,出生的时候被瞒报,小学升学的时候会暴露出一部分,但仍然存在黑户。而且黑户通过操作也是能上学的,这方面可以参考知乎用户味精2的资料。

https://zhuanlan.zhihu.com/p/104180959https://zhuanlan.zhihu.com/p/92828992

但是教育部统计的时候这部分黑户小学女童不会全部暴露出来,到了初中和刚成年时才会逐步的,继续的暴露出来。

所以,我们用这样一个简单的统计学原理就可以说明,小学入学率女高男低与存在女童瞒报是并不矛盾的两个现象。

所以这也就足以论证左壬的逻辑严重错误:

## 左棍的逻辑是这样的:过去女性就业岗位比现在少的多,受教育没有经济回报,那时候教育资源也有限,老百姓也穷,所以优先供男孩受教育当工具人是“重男轻女”大罪过。

## 左棍的逻辑是这样的:过去女性就业岗位比现在少的多,受教育没有经济回报,那时候教育资源也有限,老百姓也穷,所以优先供男孩受教育当工具人是“重男轻女”大罪过。

现在教育资源趋近于普及化,太平盛世,不应该对不到1%差额的男童教育劣势予以关注,对穷苦男童普及义务教育是错的。

你们要为千百年“重男轻女”埋单赎罪,知不知道?

https://zhuanlan.zhihu.com/p/346958705

2015年普及的电子学籍号,所以2006-2014年学龄女童瞒报的情况,让你都知道了?????

2015年开始,教育部竟然不公开小学入学率男女差异了,大概因为男童不配卖惨吧。

如果说2006年以前情况可能比较复杂,那么单论教育部公报的2006-2014年小学入学率女高男低,再加上正常出生性别比本来就是略微男多女少,所以2010年六普对应的6-10岁没上小学的男童人数比女童多有什么问题?

而且某人啊,还故意把我引用的关键信息给省略掉:

这是图中我引用的材料,也是某人闭口不提的内容: https://zhuanlan.zhihu.com/p/92828992

下面的文字材料出自史耀疆的文献 《揭开性别谜团:对陕西的“失踪女童"的实证解释》

漏报的女孩一样上学 有人认为, “不可能隐藏女孩, 真正的失踪女孩不会去上学”。一个关键的发现是失踪女孩能在小学招生中发现。然而中学入学需要户籍卡, 因为这些学校位于乡镇中心或县城, 但村里的小学对登记和入学要求宽松。在陕西农村的实地考察期间,我们发现小学一二年级的性别比与出生性别比率相比更均衡。2014年在对18所乡村小学的调查中,我们对1996年的出生性别比率与2003年7 岁孩子入学性别比率进行了比较。18个村庄里有16个都发现了这种情况,在7岁的孩子中间至少有一个额外的女孩出现。每个学校的数字从1到6不等,平均会有2个女孩。虽然在乡村一级增加女孩的数量不大,但在省一级数量可观。例如,2004年时陕西就有27888个村民委员会。如果,在小学生入学时增加女孩的数量平均为2个,那么我们可能会观察到一省内就会增加55776个女孩。我们调查了1980年到1995年间孩子的出生年月和1987年到2002年间7岁孩子的入学情况。 1992年, 陕西出生登记(1到1岁)数为626179。然而,1999年省教育统计报告称有704628个7岁孩子入学。 比较发现, 这些学校里多出了78449名学生。其中绝大部分是农村学生。1992年, 陕西的农村人口占到70%以上,而且这些孩子是在自己的家乡入学学习。这些学校规模大小不等, 可招收50到500名学生。 对几个学习的校长采访后,得知只要家长支付学费孩子就可以入学。 实际上,即便孩子没有正式登记( 只要付费)就让他们入学可以扩大学校的招生规模, 对学校来说是有利可图的。 隐藏女孩是政策默许 实际上, 隐藏现有的女孩尤其是隐藏已死的孩子不是个人问题, 对这些计划外孩子的处理涉及到村委会和地方官员的利益。当地政府、学校和村民不报告出生人口的动机如果农村的女孩有那么多,那么从年到年那些未登记出生的孩子如何能隐瞒那么久?致使当地政府和村民隐瞒那些女孩子的因素是什么?进一步来说,为什么农村小学制度允许这些孩子上学,并且报告其存在于政府招生的范围内。正如我们提到的,村民们有抚养女孩不至于放弃她们的一些动机。 事实上,抚养孩子和杀死她们是两个不同的概念。农村家庭抚养女孩子也许是由于社会和经济的原因, 然而他们不杀掉女孩是由于法律和社会的原因。在很多关于失踪女孩的文章中,其假设是村民们杀死女孩比抚养她们更为容易。然而实际情况却是,当地公安和社区居民更加漠视和不上报失踪女童的现象, 而不是谋杀女孩或女孩的意外死亡。尽管一个新生的只被母亲照顾了九个月的婴儿的失踪在一个小的社区里是一个大问题( 也可以是母亲失踪几个月来生产婴儿)。 一些研究者指出: 传统的实践和重男轻女思想是驱使人们溺杀女婴的动机,许多类似的研究者忽视了将原因归结到社区文化以及敬畏生命和来世上,许多西方学者和记者们似乎表明,杀死小孩不会发生在一个文化和真空社会中。村民们知道孩子什么时候来到人世,同时他们也清楚养活一个孩子的法律和精神上的后果。被研究者认为村民或许还相信精神、灵魂以及因果报应,尽管孩子们是被非法杀害的。因此,当学者们发现在一些地方登记死亡的女孩的数量比男孩多,这并不是说那些未被算在内的女孩就死了。事实上,登记死亡人数的增加反映了相反的情形,死亡报告是由于难以隐藏才产生的。随着公社制度的结束, 开始计划生育后,村民登记孩子出生的经济必要性发生了变化。在20世纪70年代小孩出生时性别比例是相对正常的。出生时性别比例平衡的一个可能的原因是人们有强烈的动机登记孩子的出生,不像家庭责任制给农民提供土地,这样他们就可以养活自己;在公社体制下, 适宜官方登记的成人和孩子的数量来给家庭分配食物和基本的生活资料。那时候不进行出生登记意味着一个家庭必须要用其它成员的食物来养活多余的孩子。 如果在20世纪70年代公社制度盛行的时候或者说早十年实行计划生育,我们便可以发现更少的失踪女孩。家庭承包责任制的引入为农民提供了养活孩子的渠道,并且减少了出生登记的必要性。解释大量失踪女孩存在的重要原因是政府部门与当地官员对不报超生孩子的低效管理。国际计划2005的一项报告表明公安局和计划生育委员会之间严重地缺乏协调和监督。虽然两个部门都负责提供出生证明,但在许多时候,两个部门都认为出生登记不是他们的责任。由于部门之间弱势的协调,一些更有权利的部门或官员(比如乡党委和乡政府)就可能干预出生登记报告。的确,当地镇或县的官员有很强的不报超生孩子的动机。在全国主要人口普查年,干部管理体制在女孩的数量和宽松的出生登记方面发挥重要作用。在每一个管理人口的镇或者县,都有一个政府首脑(乡长或书记)。他们是领导干部并且是当地最高的领导,尤其是党委书记对政策执行与向上级汇报有最后拍板的权力。为了减少地方主义,领导干部每三到五年换届。这些官员可能晋升到更高一级的管理层次上, 比如说从乡镇到县。然而,如果他们干的不好,这些领导干部可能被平级调动,从一个乡镇到另一个。调动的类型取决于他们执行县上或市上领导传达的政策的程度。领导干部所执行的政策目标的数量和种类在中国是不断变化,20世纪80年代到90年代主要有四项: 社会稳定、计划生育、税费征收以及经济发展。 当地干部来说, 计划生育的成功与失败取决于数量、 出生率以及超生数量。在20世纪80年代早期报道强迫人工流产和绝育都是县领导干部为了完成上级下达的减少出生的命令而产生的。计划生育已经变成了一项优先政策,并且晋升也取决于出生率低于已建立的目标。然而,村民们对计划生育政策总是逃避。80年代初开始实行计划生育,到80年代中期对领导干部来说一家只生一个孩子的政策已经明显的在农村地区不可行。领导干部被分配到特定的乡镇或县只呆三到五年,在此期间领导干部要保持出生率的降低以及社会的稳定。对这些干部来说关键是在他们调离一个地方之前的几年内保持有效的政策执行。假如领导干部想晋升,村民们又反对计划生育(不登记女孩),结果是,干部也可能不报超生孩子。的确,对于干部来说,最有利的不是强迫父母交罚款和进行登记。结果,领导干部把超生问题留给下届党委书记,而他或她在任期内也将不上报这些已经被隐瞒的孩子。在2004年对村领导、计划生育干部以及村支部书记的采访中,他们解释了对未登记的女孩这种情况普遍接受。确实,村领导和计划生育干部对他们村未登记孩子的数量也感到惊奇。许多干部承认,如果超生孩子出生在贫困的家庭,很难对他们实行罚款或强行登记。许多贫困家庭都没有钱。 一个村民有四个孩子(三个女孩,最小的一个是男孩)说道:“从石头身上是得不到血的”。村干部是当地社区居民,他们每隔三到四年不调动。结果,他们无法逃避或隐藏自己的政策决定。在分散的计划生育宣传活动中,当村干部接到乡镇府的实施出生定额的命令时,他们不得不把压力施加在村民身上来降低出生率。然而,这样的计划生育活动只是每隔几年出现一次,中央政府和地方政府都未长期实行。而且,通过强制措施实行计划生育给村民和干部之间的个人关系带来一系列压力。对干部来说,不上报超生孩子比实行计划生育更容易一些。 最后,小学制度允许未注册孩子入学的原因是金钱和政府管理。从20世纪80年代到90年代, 农村小学依靠当地政府和学生的交费来运行。由于计划生育实施的成功,每年几乎没有上不起学的孩子。 直到20世纪90年代后期和2000年以后,许多农村小学由于入校生减少进行了合并。因此,从学校的角度出发,接收未登记的孩子入学时增加费用和收生率的一个办法。另一方面,在访问期间,村书记和乡党委书记试图拒绝承认在他们管辖的区域内存在超生孩子。#ref_1 通过中国教育的大数据表明,中国女孩的整体受教育水平不仅不差,反而是优于男孩,男孩危机现象不仅城市,农村同样存在,具体的在这里我就不详细说了。写这篇文章只是想说,第一,中国的重男轻女现象远没有一些媒体和女权大V说的那么严重,不仅溺杀女婴的说法纯属谣言,那些没有上户口的女童,不一定就是重男轻女的缘故,实际上是政策默认甚至允许的,她们的生存也并没有想象中那么糟糕,同样能够接受中小学教育,在高等教育阶段,女生数量还多于男生。#ref_2而在死亡率方面,男性在85岁以下所有年龄段的死亡率均高于女性,两者谁的生存状态更糟糕一目了然。

瞒报的女孩一样能上学。

看到“隐藏女孩是政策默许”几个大字没?电子户籍不是基层干部人工录入的???有人就有江湖,一个先进点的计数工具而已,能改变超生罚款导致的瞒报现状???

所以说某人啊,的确不是什么好人。

细心的读者可能会发现编号72的文章截图中2010年六普时6-10岁未入读小学的男生占全体男生的比例低于6-10岁未入读小学的女生占全体女生的比例。这可以否定前面教育部的小学女童入学率更高的数据吗?答案是否定的。统计未入学的瞒报女童是一个困难的工作,必然有遗漏,而且没入学的人口是总人口中的少数,应该坚持大比例样本说服力更强的原则–也即应该像教育部那样把统计到的全部入学女童作为分子,把统计到的所有学龄女童作为分母来进行统计推断,在大样本条件下用样本估计总体才是更可靠的选择,这方面可参考:

https://zhuanlan.zhihu.com/p/313757089

所以说啊,某人碰瓷的水平还是不行,你至少拿这个问题来碰瓷才像回事吧?

评论区。 啧啧。 不反真女权,不反半边天,能行吗? https://zhuanlan.zhihu.com/p/344421641

不过,咱还是得感谢一下某人,毕竟是你给咱打了免费的广告。

反女权万岁!!!!!

参考:

- https://www.zhihu.com/community/reported?zh_forcehybrid=1&zh_hide_tab_bar=true&reportId=43952790#ref_1_0揭开性别谜团:对陕西的“失踪女童”的实证解释 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=conference&id=7265256#

- https://www.zhihu.com/community/reported?zh_forcehybrid=1&zh_hide_tab_bar=true&reportId=43952790#ref_2_0《拯救男孩》:中国儿童问题的新关注 https://wenku.baidu.com/view/3c712a7d27284b73f242505d.html?re=view

- #ref_1_0揭开性别谜团:对陕西的“失踪女童”的实证解释 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=conference&id=7265256#

- #ref_2_0《拯救男孩》:中国儿童问题的新关注 https://wenku.baidu.com/view/3c712a7d27284b73f242505d.html?re=view