《浪潮之巅》(第四版)概述

前言

这本书近年来比较流行,这次终于抽时间看完了。这本书主要介绍了一些IT相关技术公司的兴衰,其中最有价值的是硅谷和斯坦福大学崛起缘由、谷歌股权分配方式和风险投资相关的内容。

书籍简介

作者:吴军

出版社:人民邮电出版社

出版年:2019-6

页数:956

ISBN:9787115514226

作者简介

吴军,男,汉族,1967年4月出生于北京, 博士,毕业于清华大学和约翰斯·霍普金斯大学。 前Google高级资深研究员。原腾讯副总裁。计算机科学家、畅销书作家。硅谷风险投资人。工业和信息化部顾问、约翰斯·霍普金斯大学工学院董事、高山书院学术管理委员会成员。 人工智能、自然语言处理和网络搜索专家。 上海交通大学客座教授。 Google自动问答系统和许多创新产品的负责人。吴军博士是当前Google中日韩文搜索算法的主要设计者。著有《数学之美》《浪潮之巅》 《文明之光》《大学之路》《态度》《全球科技通史》《见识》 《硅谷之谜》 《智能时代》 《格局》 《信息传》 《吴军数学通识讲义》 《吴军阅读与写作讲义》 《具体生活》 《给孩子的科技史》《计算之魂》 《元智慧》 《软能力》 《富足》 。

2007年,他开始在谷歌黑板报(博客日志)上连载文章。他分析互联网和通信界各大企业,之后整理成《浪潮之巅》一书,一面世就成畅销书,豆瓣9.1分。吴军已经出版了10多本书,总销量超过300万套。 吴军一个特点是跨界,如果说之前出版的《浪潮之巅》《数学之美》和理工科还有点关系,那《文明之光》的跨度着实大了点。这本讲述人类文明的书,完全打破了科技与人文的界限。

内容简介

这不只是一部科技产业发展历史集……

更是在这个智能时代,一部IT人非读不可,而非IT人也应该阅读的作品。

一个企业的发展与崛起,绝非只是空有领导强人即可达成。任何的决策、同期的商业环境、各种能量的此消彼长,也在影响着企业的兴衰。《浪潮之巅》不只是一部历史书 ,除了讲述科技顶尖企业的发展规律, 对于华尔街如何左右科技公司,以及金融风暴对科技产业的冲击,也多有着墨。

《浪潮之巅 第四版》新增了6章内容,探讨硅谷不竭的创新精神究竟源自何处,进一步从工业革命的范式、生产关系的革命等角度深入全面阐述信息产业的规律性。从而,借助对信息时代公司管理特点进行的系统分析,对下一代科技产业浪潮给出判断和预测。

第四版增加了大约1/4的章节,包括:

- “八叛徒与硅谷”(关于罗伊斯、摩尔等“八叛徒”创办仙童公司,开创全世界半导体产业的事迹);

- “社交网络和Facebook”(以Facebook为核心,介绍社交网络的起源、发展和商业规律);

- “生产关系的革命”(介绍硅谷企业独到的管理特点,特别是企业中新型的人与人的关系,以及较为合理的分配制度);

- “汽车革命”(以特斯拉和字母表(Alphabet)旗下的Waymo为核心,介绍电动汽车和无人驾驶汽车产业);

- “工业革命和颠覆式创新的范式”(介绍从第一次工业革命开始,历次工业革命的规律性);

- “信息时代的科学基础”(介绍信息时代企业做事方法背后的科学基础和方法论,控制论、系统论和信息论在管理中的应用)。

正文摘录

第四版序言

1994年,我和清华、北大的一些同事向教育部和国家提出建设中国第一个互联网主干网:教育科研网(CERNET)时,主要是出于方便大学的学者和学生进行科研、学习和国际交流,完全无法想象20多年后它不仅深入到了社会生活的每一个角落,而且改变了人们的生活方式并且极大地提高了全民的生活水平。可以讲,今天如果没有互联网,很难想象我们的生活、学习和工作如何进行。而这巨大的变化,是在短短的20多年时间里完成的,因此我们生活的这个时代,可以讲是人类历史上最振奋人心的一个时代。

1965年,摩尔博士提出了著名的摩尔定律,即半导体集成电路的性能每18个月翻一番。虽然最初连摩尔自己都觉得这样指数增长的时间只有10年左右,但是至今它已经维系了半个多世纪。可以讲,这半个世纪世界经济的发展就是靠摩尔定律驱动的,哪一个国家和地区赶上了这一次技术革命的浪潮,就成为了世界的领导者。中国有幸赶上了这次浪潮,而世界上很多国家和地区则因为错过这次机会而落伍了,包括欧洲、日本、俄罗斯等等。这再次说明我们国家科技兴国这项国策的重要性。

吴军的《浪潮之巅》这本书,较为全面而详尽地向读者展现了波澜壮阔的信息革命(也被称为以信息技术为核心的第三次工业革命)的全过程和发展脉络,可以讲是信息技术产业发展的一部传记。但是,作者在书中并没有完全按照时间顺序来记录信息科技产业的发展,也没有像传记回忆录那样以企业家为中心来论述技术发展和商业的成败,而是客观地讲述了IT行业中20多个具有代表性的知名企业从诞生、发展到饱和甚至失败的过程,尽可能系统而理性地分析了这中间成败的原因,从一些独特的角度揭示了整个信息产业发展的规律性。作者吴军虽然是几十年技术革命的亲历者,但是在讲述这段历史的过程中,没有夹杂过多的个人情感和评论,而是用了大量翔实的数据和鲜活的实例,将产业发展的规律抽丝剥茧,梳理出来。作者同时也为读者提供了思考的空间。

信息产业的快速发展,是大学、工业界和投资领域相互结合的结果,这一点在《浪潮之巅》一书中有生动的描述和详尽的分析。上个世纪50年代,斯坦福大学在旧金山湾区创办了工业园,这便是硅谷的前身,后来随着晶体管之父肖克利等人的到来,那里形成了以半导体为核心的科技产业,而大学不断涌现的科研成果,风险投资的资本注入,让那里不仅产业得以繁荣,而且在随后的数次技术变革中得以引领世界科技产业的发展。从70年代到90年代,硅谷地区完成了从半导体硬件到计算机软件,再到互联网的转型;进入到新世纪之后,又在大数据、移动互联网、人工智能和新能源汽车等领域走在了世界的前列。这里面的原因,我分析有这样三个:

首先是对人才的重视,以及制定了一套激励从业者,包括大学教授和学生,公司的IT人员,以及投资人的利益分配制度。在书中有很多这样的案例,大学的教授和学生,利用自己的发明创造,直接改变了世界,同时也让自己获得了财务自由。

其次是适度的竞争淘汰机制。随着硅谷地区的发展,当地的生活和办公成本不断提高,这促使当地不断进行产业调整和人员的筛选,使得更有发展前景的产业和更有能力的个人留存下来。由于信息产业发展极为迅速,无论是企业还是个人,都无法躺在过去的功劳簿上享受成果,而需要不断地努力创新。

最后是世界的情怀。硅谷稍具规模的企业,都是国际化程度极高的企业,它们所做的创新,都是技术驱动的创新,而那些企业家的思维方式,都是力争将产品卖到全世界。这让小小的硅谷公司能拥有全球五家市值最大的企业中的三家(苹果、谷歌和Facebook)。

上述这些经验,对我国正在倡导的双创和一带一路,都有很好的借鉴意义。

虽然这本书以介绍硅谷企业为主,但是书中也用了大量的篇幅介绍中国信息产业的成就,从大家熟知的华为、小米等公司,到在世界上领先的在线支付和移动互联网等技术,都有详细的描述。作者还用宏观历史(Macro History)的眼光预测中国将在未来进一步引领世界经济的发展和科技产业的进步。

对于处于信息革命时代的每一个人,作者给出了下面这样几点建议:

首先要赶上技术发展的浪潮。作者认为,一个人最大的幸运,莫过于站在了浪潮之巅,这样他可以顺势而为,在大时代里成就一番事业。回顾我自己和我身边的同事所走过的历程,正赶上互联网发展的大势,这让我们得以成为中国互联网事业的先行者,我们的科研也逐渐在世界上处于领先地位。

其次是具有创新精神。在信息时代,不仅工业界是按照摩尔定律指定的速度快速发展的,在研究领域也是如此,一项技术会很快过时,新的技术会迅速涌现,这个时代,从来不吝惜对创新的奖励。

最后是具有合作精神。整个信息产业,有很清晰的产业链和产业规律,计算机和通信设备,从芯片制造、系统制造、软件开发和IT服务,都是环环相扣的整体,没有人能够脱离相关产业独立存在。在这个产业中,各个环节之间,通过固有的产业规律,有机地结合起来。《浪潮之巅》一书中介绍了安迪-比尔定律,就是讲软件和服务开发商,需要通过提供新的服务,消耗掉摩尔定律带来的硬件性能的提升,从而促使整个计算机和通信产业不断进步。在这样的环境中,任何一个试图脱离他人单独进步的想法都是不可行的。在今天的大学教育中,我们一直强调培养学生的合作精神,这恰好和这个时代的特点不谋而合。

要将半个多世纪的信息产业发展历史写清楚不是一件容易的事情。所幸的是,作者吴军在这方面做得很出色,这一方面是因为他具有丰富的个人经历,另一方面也得益于他在清华读书时期注重文理兼修。吴军毕业于清华大学计算机系,算是我的学弟。此后他从事过语音识别和自然语言理解方面的科研工作,长期在谷歌和腾讯等知名企业任职,后来又活跃于投资领域,因此对技术、管理和金融都有深刻的认识。作为一名工科毕业生,他在写作中体现出很强的逻辑性,并且能够对现象背后的规律性有深刻的认识。

今天,我们的国家正在经历从过去那种科技含量较低的发展模式向着以技术为驱动的发展模式的转变。在这样的转型时刻,《浪潮之巅》一书不仅是科技产业的研究人员和从业者很好的参考书,也能够让其他任何行业的读者看懂信息产业发展的规律性。相信这本书的出版一定能够让广大的读者朋友受益。

吴建平

中国工程院院士,清华大学计算机系主任

2019年6月于北京

第一版序言

最早看到吴军博士的《浪潮之巅》,是在Google黑板报上。2007年,任Google资深研究员的吴军,应邀为Google黑板报撰写文章,介绍他对互联网和IT业界兴衰变化的观察和思考。由于文章篇幅较长,被单列为“浪潮之巅”栏目分次刊出。设立该栏目的直接收获就是,Google黑板报随后人气大增,增加了大批的追随者。作为《浪潮之巅》的最早一批读者,我当时就感觉,这个系列完全应该编纂成书,如今,这个感觉变成了现实。

对于吴军,我比较熟悉,因为在语音识别领域,我们都有着共同的研究兴趣,并曾作为同事有过很多交流。吴军在清华大学获得学士和硕士学位,在美国约翰·霍普金斯大学获得计算机博士学位,致力于语音识别、自然语言处理等领域的研究。我在2005年加入Google时,吴军已经在那里工作多年。他在Google期间参与主持了许多研发项目,并在国内外发表过数十篇论文、获得和申请了近十项美国和国际专利。

我认识很多顶尖的工程师,但具备强大叙事能力的优秀工程师,我认识的可以说是凤毛麟角,而吴军是其中之一。从AT&T、微软、Google、思科等引领整个时代浪潮的公司历史叙述,到硅谷之所以成为科技中心所依靠的天时、地利、人和因素,再到科技公司发展壮大过程中风险投资、银行、产业规律各自扮演的角色,以及新时代背景下金融危机和云计算(Cloud Computing)为科技产业带来的冲击和革命……虽然每个人的观点不尽相同,但是通过这本书中看似波澜不惊的行文,你会读出一个从事互联网行业十多年的“老行家”个人独到的见解,以及一个身处“浪潮”中的“弄潮儿”的切身体会。

作为“兼才”,《浪潮之巅》恰恰因此具备了两方面的优势。首先,作为一位曾每天与程序、算法、科研打交道的Google最优秀的研究员,势必能更客观地描述那些科技公司的兴衰得失,不会人云亦云,更不至于离题万里;第二,作为一位拥有写作天赋的工程师,吴军能够确保文章的有趣与可读,不会容忍自己的作品成为一本呆板的教科书式读物。

《浪潮之巅》又不仅是一部提供“快乐阅读”的大公司商业史,它融汇了作者多年来的所见所闻,更包含了大量的独立思考与独特见解。这份心血,不仅是他个人的天赋使然,也是他始终在研究领域孜孜不倦的成果。

值得一提的是,吴军的文章,没有将目光局限在大洋彼岸,内容上也不仅是停留在对若干巨头企业的探查。作者试图从整个产业链上向读者揭示科技公司的运作规律,并通过大量的调研与观察,客观分析中国本土企业在这次科技浪潮中的地位与影响。实际上,作者吴军本人也已离开了Google,目前正在一家中国著名互联网公司担任其核心业务的领军人物。

《浪潮之巅》不是一本历史书,因为书中着力描述的,很多尚在普及或将要发生,比如微博与云计算,又比如对下一代互联网科技产业浪潮的判断和预测。从文字中可以看出,作者对科技、对创新、对互联网都充满“虔诚”信仰,并为之激情四射。

我想,对所有身处并热爱高科技行业的人来说,对所有渴望创新、欣赏创新的中国创业者来说,《浪潮之巅》都是一本可读性很强的作品,足以做到“开卷有益”!

2011年4月于北京

前言 有幸见证历史

近一百多年来,总有一些公司很幸运地、有意无意地站在技术革命的浪尖之上。一旦处在了那个位置,即使不做任何事,也可以随着波浪顺顺当当地向前漂十年,甚至更长时间。在这十几年到几十年间,它们代表着科技的浪潮,直到下一波浪潮的来临。

从一百多年前算起,AT&T公司、IBM公司、苹果公司、英特尔公司、微软公司、思科公司、雅虎公司和Google公司,也许还有接下来的特斯拉公司,都先后被幸运地推到了浪尖。虽然,它们来自不同的领域,中间有些已经衰落或正在衰落,但是它们都极度辉煌过。它们都曾经是全球性的帝国,统治过自己所在的产业。

这些公司里面的人不论职务高低,在外人看来都是时代的幸运儿。因为,虽然对于一个公司来讲,赶上一次浪潮不能保证它长盛不衰;但是,对于一个人来讲,一生赶上这样的一次浪潮就足够了。对于一个弄潮的年轻人来讲,最幸运的,莫过于赶上一波大潮。

加拿大作家格拉德威尔(Gradwell)在《异类》(Outliers)一书中介绍了这样一个事实:在人类历史上最富有的75人中,有1/5出生在1830—1840年的美国,其中包括大家熟知的钢铁大王卡内基和石油大王洛克菲勒。这一不符合统计规律的现象的背后有着必然性,他们都在自己年富力强(30—40岁)时,赶上了美国内战后的工业革命浪潮。这是人类历史上产生实业巨子的高峰年代。而第二个高峰年代就是从上世纪50年代末到70年代初的20年间,出现了苹果公司创始人史蒂夫·乔布斯、微软公司的创始人比尔·盖茨、太阳公司的创始人安迪·贝托谢姆和比尔·乔伊、戴尔公司的创始人迈克尔·戴尔、Google的创始人拉里·佩奇和谢尔盖·布林等,因为他们在自己年富力强时幸运地赶上了信息革命的大潮。

出生在上个世纪下半叶的人,都有幸亲历了全部或部分信息革命的历史,这是人类历史上科技进步最快,财富增长最多的年代。而尚未投入到技术革命大潮中的年轻人也不必担心错过了一个历史机遇,因为新的一场更深刻的智能革命已经拉开了序幕,那将是人类历史上又一个伟大的时刻。2016年年初,Google的AlphaGo围棋软件在五番棋的比赛中战胜了围棋世界冠军李世石九段,这标志着机器智能的水平达到了一个新的高度。在此之前,计算机已经开始在越来越多的领域替代人的工作,而这个趋势还会随着大数据的应用和机器学习的进步不断加速。未来几十年,整个科技产业依然精彩。很多人希望我预测未来,但这其实是做不到的,而且我一直在强调适应比预测更重要。我们所能做的,就是了解过去和现在,熟悉科技产业的发展规律,培养正确的做事方法,适应未来的变化和挑战。我写这本书的目的,是希望将这些年来看到的和听到的人和事拿出来与大家分享,帮助读者,尤其是年轻的读者,对当今世界科技产业的发展有系统的了解。我会谈一谈我对每次浪潮的看法,对上述每个公司的看法,以及对其中关键人物的认识。在极度商业化的今天,科技的进步和商机是分不开的。因此,我也要提到间接影响到科技浪潮的风险投资公司,诸如凯鹏华盈和红杉资本,以及百年来为科技公司捧场的投资银行,例如高盛和摩根士丹利,等等。另外,科技产业的兴衰成败,和全球大的经济政治环境也是分不开的,因此,从第三版开始,我特意分析了未来的世界经济格局,特别是中、美两国的情况,大家可以体会为什么我一直对中国的未来有信心。

本书最初应崔瑾女士的约稿,以博客的形式在Google黑板报上连载。后来JUSTPUB出版团队负责人周筠女士和我约稿,并且在2011年由电子工业出版社出版了第一版纸本书。由于信息科技产业的世界格局变化很快,因此,在2013年和2016年我们对本书做了适当的修订,由人民邮电出版社出版了第二版和第三版。三版加起来已经销售了40多万套。在此之后,我又将自己在几所大学商学院里讲述硅谷的历史和管理特点,结合我对产业规律的认识,写成了一本新书《硅谷之谜》,作为《浪潮之巅》的续集。在随后的两年半时间里,整个科技产业又发生了巨大的变化,促使我对《浪潮之巅》进行更新。在这一版(第四版)中,最大的变化就是将第三版的《浪潮之巅》和后续的《硅谷之谜》一书合二为一。这样在书中既讲述了信息产业历史和各大公司发展和兴衰的历程,又兼顾了对IT产业规律的论述,以及对信息时代公司管理特点的系统分析。

第四版增加了大约1/4的章节,包括:

- “八叛徒与硅谷”(关于罗伊斯、摩尔等“八叛徒”创办仙童公司,开创全世界半导体产业的事迹);

- “社交网络和Facebook”(以Facebook为核心,介绍社交网络的起源、发展和商业规律);

- “生产关系的革命”(介绍硅谷企业独到的管理特点,特别是企业中新型的人与人的关系,以及较为合理的分配制度);

- “汽车革命”(以特斯拉和字母表(Alphabet)旗下的Waymo为核心,介绍电动汽车和无人驾驶汽车产业);

- “工业革命和颠覆式创新的范式”(介绍从第一次工业革命开始,历次工业革命的规律性);

- “信息时代的科学基础”(介绍信息时代企业做事方法背后的科学基础和方法论,控制论、系统论和信息论在管理中的应用)。

此外,原先的章节有一半是重写的,其他也进行了更新。这一版之所以进行如此之大的变动,不仅在于在过去的三年里科技产业有了很大的变化,而且也因为我这几年对技术和信息产业的理解有了一些更新。在过去的几年里,我给几所大学以及社会上的商学院讲授了大约200学时的课程,对商业现象背后的本质,以及现代管理背后的理论做了研究,我将这些内容加进了这一版的书中。

写作是一个漫长的过程,在这个过程中需要很多人的帮助和鼓励。从我开始写黑板报算起,李开复博士、崔瑾女士、周筠女士、Google和腾讯的数百名年轻人,以及成千上万的博客读者,就一直扮演着“陪跑人”的角色,鼓励我完成这个系列博客。而将博客变成书,又有非常多的细节工作要做。Google的工程师吴根清和单久龙先生,快手的创始人宿华先生(Google前工程师)帮助我校对了第一版的部分章节。JUSTPUB的创始人周筠女士、编辑胡文佳女士和特约编辑李琳骁先生在每一版的出版过程中,都细心核对、校验了书中的资料数据,反复润色了文字,不厌其烦地调整了版式,尽最大可能把这本书做得尽善尽美。著名书法家、瀚海智业投资管理集团的董事长王汉光先生一直热心地在IT行业宣传推广我的作品,并且为本书题写了书名。屹珂设计的陈航峰先生为本书完成了封面设计工作。在此对他们表示衷心的感谢。

在《浪潮之巅》的出版和传播过程中,中国工信出版集团前董事长季仲华先生,人民邮电出版社社长顾翀先生,人民邮电出版社的分社社长俞彬先生、刘涛先生,同事陈冀康、蔡思雨、孙英、贾璐帆等,电子工业出版社前社长敖然先生,编辑李影女士,先后付出了很多心血,非常感谢他们扎实积极的工作。此外,很多大学的商学院将本书作为MBA课程的教科书或者参考书,有不少高校的计算机学院和软件学院把《浪潮之巅》作为大一新生学习《计算机导论》课程的教材或参考书,为它的传播做出了贡献,其中要特别感谢上海交通大学的王延峰教授,以及新东方创始人兼理事长的俞敏洪先生。微软公司的邹欣老师、清华大学的史元春教授,无码科技创始人冯大辉、百姓网创始人王建硕等业界朋友,一直在不同场合向IT界的年轻人积极推荐本书,衷心感谢他们的支持。国内各大媒体,包括中央电视台、凤凰卫视、《福布斯》杂志和澎湃新闻网等,为我提供了传播的平台,热情介绍书中的内容,在此我要对这些媒体和相应的工作人员表示真诚的感谢。

最后我要感谢我的家人,在本书的创作、改版和传播过程中,给予我的鼓励和帮助,没有她们的支持,我很难有时间和精力完成做研究、讲课和写作的任务。特别要感谢我的夫人张彦女士多次通读书稿,更正了很多细节错误。

由于当今信息产业发展迅速,新的技术和商业发展在不断更新我们的认知,加上本人学识有限,书中难免会有这样或者那样的疏漏之处,希望广大读者批评指正,帮助我将这本书不断完善。

2019年4月于硅谷

第1章 帝国的余晖 AT&T公司

1 百年帝国

2 几度繁荣

3 利令智昏

4 外来冲击

结束语

从某种意义上说,现代通信始于亚历山大·贝尔发明的电话和他创立的AT&T公司。在AT&T公司盛年时期,贝尔实验室的杰出科学家香农博士第一次量化地描述了信息,并把人类带人用信息论指导的时代。数字通信随之诞生,并目让我们今天的每一个人受益。但是,AT&T这个靠信息起家的帝国却倒在了从20世纪末开始的全球信息大爆炸的时代。许多人为此遗憾,他们假设“如果AT&T不拆分”“如果AT&T及时进人互联网领域”“如果AT&T不犯那么多致命的错误”,等等,结果是否会好些。我的观点是,如果让AT&T重来一次,它犯的那些错误可能一样都不会少,因为它到年纪了。没有人能活两百岁,也没有公司能辉煌两百年,这就是规律,很难超越。今天,我们依然传扬着贝尔实验室昔日的辉煌,就如同我们传颂着古老中国强汉盛唐时期的文治武功、西方罗马帝国的传奇一样。毕竟,AT&T是在历史上为人类做出了卓越贡献的公司。

AT&T大事记

1875 贝尔和沃森发明电话。

1877 美国贝尔电话公司成立。

1880 贝尔长途电话业务开通。

1892 长途电话业务进入美国中部芝加哥地区。

1913 和美国政府达成第一次反垄断协议。

1915 电话业务进入美国西部旧金山地区。

1925 贝尔实验室成立。

1972 UNIX操作系统和C语言诞生于贝尔实验室。

1982 美国司法部打赢了长达8年的针对贝尔电话公司的反垄断官司。

1984 美国贝尔电话公司被拆成AT&T和8家地区性贝尔公司。

1996 AT&T主动地一分为三,包括新AT&T、朗讯和NCR。

2000 朗讯的移动部门Avaya单独上市。

2001 AT&T再次主动拆分,变为独立的AT&T(含企业服务和个人业务)、AT&T移动和AT&T宽带等公司。

2004 AT&T被道琼斯指数除名,从地区性贝尔公司发展起来的SBC替代了它在该指数中的位置。

2005 AT&T被SBC并购,成为新AT&T。此前,从AT&T分出的几家独立公司均被竞争对手或业界同行收购。

2006 朗讯被法国的阿尔卡特并购,原来的美国贝尔电话公司(AT&T)从此消亡。

第2章 蓝色巨人 IBM公司

1 赶上机械革命的最后一次浪潮

2 领导电子技术革命的浪潮

3 错过全球信息化的大潮

4 他也是做(芯)片的

5 保守的创新者

6 内部的优胜劣汰

7 回归服务业

结束语

IBM百年来在历次技术革命中得以生存和发展,自有其生存之道。它在技术上不断开拓和发展,以领导和跟随技术潮流;在经营上,死死守住自己核心的政府、军队、企事业部门的市场,对进人新的市场非常谨慎。迄今为止,它成功地完成了两次重大的转型,从机械制造到计算机制造,再从计算机制造到服务。它错过了以个人电脑和互联网为核心的技术浪潮,这很大程度上是由它的基因决定的,但是它平稳地渡过了历次经济危机。今天,它仍然是世界上员工人数最多、营业额和利润最高的技术公司之一。2011年,IBM的市值终于在20多年后,超过了老对手微软公司,可见保守和稳妥的好处。今天,IBM依然在随着科技发展的浪潮顺顺当当地发展着,易然不像过去那么光鲜,但是在智能化大潮到来时,它依然没有落伍。

IBM大事记

1924 老沃森控股原制表机公司,改名IBM。

1925 进人日本市场,此前制表机公司已经开始逐渐进人欧洲市场。

1933 IBM工程实验室成立。

1936 在罗斯福新政时,IBM获得美国政府大订单。

1940 20世纪40年代进入亚洲市场。

1943 IBM研制出真空管放大器。

1945 沃森实验室成立。

1952 小沃森成为IBM总裁,开始了快速发展的20年计算机时代。

1953 研制出倬用磁鼓的计算器。

1962 IBM开始最早期的语音识别研究,是识别10个数字和加、减、乘、除等六个单词。

1964 IBM S/360大型计算机问世。开始从事语音识别的研究。

1969 司法部对IBM展开反垄断调查。

1971 小沃森退休。

1973 江崎玲于奈(Leo Esaki)博士因在电子隧道效应上的研究为IBM获得第一个诺贝尔奖。

1981 IBM PC诞生。

1993 郭士纳执掌IBM,开创IBM的黄金十年。

1997 计算机深蓝战胜国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫。

2005 IBM将PC业务卖给联想,从此退出PC市场。

2006 IBM和Google、亚马逊一道,成为最早提出今天云计算概念的公司。

2014 IBM将x86服务器业务卖给联想,表明它进军云计算市场的决心。

2016 IBM宣布它的Watson医疗服务机器人在癌症诊断方面达到了和人类医生99%的一致性。

第3章 “八叛徒”与硅谷

1 怪杰肖克利

2 “八叛徒”

3 集成电路

4 硅谷的出现

硅谷为什么出现在旧金山湾区,这里面有很多巧合的因素,而那些巧合的背后,又有着必然的联系。在诸多因素中,有三个因素具有决定性。

1951年,斯坦福大学的特曼教授为了帮助大学解决财政问题,提议大学拿出2.7平方公里(600多英亩)土地创立了斯坦福工业园(今天叫做斯坦福研究园),吸引来很多高科技公司。关于这个故事的细节和它的影响力,我们在后面第17章介绍斯坦福大学时会详细介绍。

1952年,IBM在旧金山南部100公里的圣荷西市建立了西海岸研究实验室,即今天的IBM爱曼登研究中心(Almanden Research Center,见本书图2.4),这让远离东部科技中心的北加州地区有机会站在了科技产业前沿。在此之前,加州地区的科技发展要大大落后于美国东北部从北大西洋到新英格兰的各州。以计算机的发展为例,当1946年世界第一台计算机埃尼亚克(ENIAC)在费城的宾夕法尼亚大学诞生之后,IBM就把它未来的产品重点从传统的制表机等办公设备转到了计算机产业,并且通过和麻省理工学院的合作,使得计算机的技术快速取得进步。当时的加州计算机技术发展十分落后,虽然伯克利在1951年也研制出一台电子计算机CALDIC,但是这台计算机在整个计算机发展史上影响甚微,可以忽略不计。事实上,在上个世纪50年代初,整个加州与计算机相关的产业也几乎为零,更不用说拥有多少计算机领域的人才了。IBM的到来,则给北加州带来了计算机行业的正规军,让那里得以迅速赶上了随后而至的技术革命浪潮。

有能够不断生出“金蛋”的仙童公司,在当地孕育出完整的半导体产业,当然这同时也伴随着仙童公司最终的解体。在这个过程中,拉斯特等创始人的离开倬得半导体技术的扩散和仙童公司的解体变得无法逆转。

在诺伊斯等人发明了集成电路之后的头两年里,集成电路的制造成本比较高,以至于放弃掉原有的晶体管业务单独发展集成电路是无法挣钱的。如此一来,仙童的老板菲尔柴尔德和公司内的高管在公司的业务上就发生了严重的分歧。以“八叛徒”之一的拉斯特为代表的一部分经理认为应该优先发展集成电路,并且在做新的一年的预算时,提出应该优先建一个制造集成电路的工厂。而菲尔柴尔德则认为应该优先制造当时技术成熟市场需求更大的晶体管,并且首先将钱用于扩大晶体管的产能。当然,菲尔柴尔德并不管理公司,而是通过不断向公司指派职业管理者控制着仙童公司。任何公司在发展到一定阶段后,这样的发展路线的争执总是少不了,甚至很难说激进的和保守的路线哪一个更好,因为每一种情况都有很多成功的案例,也有很多失败的教训。但是,在仙童公司,这件事说明没有了股权的经理们其实很难拥有决策权。拉斯特希望当时的总经理诺伊斯能站到他这一边,而作为集成电路的发明人诺伊斯当然支持发展集成电路,但是他的性格略有一些优柔寡断,而且是一个两头都不愿得罪别人的好人,因此他希望拉斯特能再等一等,让他和管理层其他成员商量一下。拉斯特可不愿意等,因为失去集成电路的机遇太可惜,他直接给投资人洛克打了电话。

洛克和“八叛徒”中的每一个人都一直保持着非常好的关系,并目总是乐于帮助他们每一个人开创事业。当他得知拉斯特的宏大计划在仙童施展不了时,便为拉斯特找了他所投资的Teledyne公司的老板,由Teledyne出资创办一家全资半导体公司,为军方提供半导体元件。这一年年底,拉斯特拉上“八叛徒”中的另一位霍尔尼,决定“叛逃”到Teledyne,创办他们的新公司。最后到真的离开仙童公司的时候,他们俩还拉上了“八叛徒”中的罗伯茨。他们三人在洛克和Teledyne公司的支持下创办了Amelco半导体公司。Amelco和它的母公司Teledyne很快成为了美国军方(包括航天工业)重要的半导体器件提供商,并且直接和仙童公司竞争。

就在拉斯特等人离开的第二年(1962年初),仙童的另一名基层技术主管戴维·艾力森(David Allison)带着几名工程师得到华尔街的雷曼兄弟公司(Lehman Brothers)的投资,创立了另一家和仙童面对面竞争的Signetics公司。三年后,Signetics的集成电路产品让包括仙童在内的所有半导体公司都相形见拙。又过了几个月,诺伊斯亲自招进来的奈尔和摩尔的助手豪斯(Spittle House)离开仙童,创办了Molectro公司,并目当年就被仙童最重要的竞争对手国家半导体公司收购了。从此,原本在美国东部的国家半导体公司也就进入了硅谷,并目能够研制自己的集成电路了。

也就是在这一年,克莱纳也离开了仙童,去做天使投资了。十年后他创办了硅谷著名的风险投资基金公司凯鹏华盈。克莱纳是第四位离开仙童的创始人,这距离仙童公司的成立仅仅过去了3年的时间。

不仅技术人员在不断离职,其他部门的一些主管,包括负责销售的副总经理唐·瓦伦丁等人也纷纷离开仙童公司。瓦伦丁在国家半导体公司度过了短暂的几年职业生涯后,创办了著名的风险投资公司红杉资本。

仙童对创始人和高管的出走、员工的跳槽开始变得习以为常,听之任之了。这创造了硅谷的另一种文化——从现有的著名公司中离职,直接创业。

不过,在上个世纪60年代,仙童公司依然是全世界半导体行业的领导者,诺伊斯和摩尔还在利用他们个人的魅力和宽松的管理方式不断吸引新的人才加入。但是最终,管理层和技术人员与菲尔柴尔德以及他所指派的职业经理人,在管理上的分歧越来越大。到了1968年,诺伊斯也觉得如果自己在仙童公司再待下去,将会什么事情也做不成。当时,诺伊斯和摩尔希望发展超大规模集成电路,即将过去很多小规模的集成电路集成到一个芯片中,这样对顾客有很大的好处,而作为公司老板的菲尔柴尔德则希望多卖芯片。如果将十个芯片减少为一个芯片,仙童公司短期内的收入必然会减少。最终,诺伊斯和摩尔发现在这家他们创办的公司中,两人已经没有发言权了,就干脆离开仙童,创办了一家新的半导体公司,这就是后来改变世界的英特尔公司。关于这一段历史,我们会在后面第6章介绍英特尔公司时详述。

就在诺伊斯和摩尔离开仙童之后,“八叛徒”中的另外两个人格里尼克和布兰克也陆续离开了,至此,仙童公司的传奇画上了句号。易然它在后来还独立存在了很多年,但是它对世界半导体产业的影响力就此结束了,一个时代终结了。

仙童公司对世界的贡献不仅在于发明了集成电路,更在于将半导体促成为一个全球性的行业。根据阿伦·拉奥在《硅谷百年史》中的介绍,上个世纪60年代末全世界的IT公司巨头们在开会时发现,九成以上的人都曾在仙童公司工作过。因此,可以毫不夸张地讲,仙童公司是全世界半导体公司之母。如果没有仙童公司,我们今天或许依然能广泛倬用半导体集成电路,但是绝不可能像今天这样普及。

仙童公司成就半导体产业的做法听起来匪夷所思,它并非靠自身发明了多少产品,创造了多大的市场,而是靠不断地分离出子公司和孙公司,让半导体公司在旧金山湾区遍地开花。截止到2017年,从仙童公司直接和间接分离出去的大中型公司多达近百家,它们包括英特尔、AMD等知名公司。另外,今天苹果公司第三位创始人、公司第一任董事长马库拉也来自于仙童公司。这些公司的市值加起来接近30000亿美元。可以说,旧金山湾区之所以能成为硅谷,很大程度上是因为有了仙童公司。

和仙童公司同时期发明集成电路的德州仪器公司,由于地处相对保守的得克萨斯州,因此并没有出现大规模的员工离职创业的现象,这倬得该公司不仅一度成为了世界上最大的半导体公司和最有竞争力的仪器设备公司,而目直到今天,它依然是全世界最重要的半导体公司之一。德州仪器公司和仙童显然代表了两种不同的公司发展方向,前者利用一种核心技术将公司做大做强,成就百年老店;后者通过不断的叛逆行为,将技术迅速扩展到整个地区乃至全世界,创造出一个地区的繁荣。我们在前面讲过的AT&T和IBM公司,后面会讲到的微软公司都具有前者的特点一一它们的崛起通常也能带来一个地区的繁荣,但是这种繁荣有很大的依赖性和危险性,因为这些巨无霸公司一方面抑制了新公司,特别是竞争对手的出现,另一方面也倬得当地在产业转型时迅速落伍。而仙童公司以及后来的思科公司、雅虎公司、PayPal公司则属于后者,它们不断派生出新的公司,甚至扶持自己潜在的竞争对手。这些公司都有希望成为垄断企业,但是它们选择了另一条道路,通过技术的传播,创造了一个地区持续的繁荣。正是靠叛逆和对叛逆的宽容,在上个世纪60年代末,旧金山湾区变成了今天人们所熟知的硅谷。

1971年,旧金山地区的新闻记者唐·霍夫勒(Don Hoefler)在一份很小的报纸上首次倬用了“硅谷”一词(图3.5),从此,旧金山湾区就有了一个具有现代气息的新名称。

硅谷对于世界工业的意义不仅仅是一个半导体企业集中的地区,更在于发展出一种新的经济活动组织形式和地区可持续发展的模式。关于硅谷的奇迹以及它长盛不衰的原因,我们会在第13章“硅谷奇迹探秘”中作仔细分析。

图3.5 最早使用“硅谷”一词的新闻报道

结束语

硅谷的兴起在很大程度上要感谢肖克利和他带来的“八叛徒”。我们常说做成一件事情需要人和,但是硅谷的兴起却说明一个地区的繁荣需要有叛逆精神。“八叛徒”离开肖克利这件事可以解释为是一个个案,是老板糟糕的管理方式所导致的,但接下来仙童公司的不断分崩离析,就诠释了信息时代企业的一个重要特征——一家公司很难也没有必要像工业时代那样通过拥有生产资料来把大家组织到一起了,另立门户的成本非常低。要想把员工们组织起来长期发展,必须拥有一种全新的生产关系。而硅谷经过探索,找到了这种生产关系。

通常一种革命性新技术的出现,会导致一家巨无霸企业的诞生,这对一个地区来讲既是好事也是潜在的风险,因为一棵参天大树可以带来荫凉,但同时也会让它阴影之下的植物无法生长。然而,“八叛徒”的行为使得新技术出现时没有出现这样的参天大树型企业,相反却催生出一片森林,把旧金山湾区这个蛮荒之地变成了繁荣的硅谷。

(本书将在第22章“生产关系的革命”中,介绍诺伊斯等人和菲尔柴尔德等人之间矛盾的本质。)

第4章 科技产业的时尚品牌 苹果公司

1 传奇小子

2 迷失方向

3 再创辉煌

4 大难不死

5 i十年

6 乔布斯和盛田昭夫

2011年10月5日,56岁的传奇人物乔布斯走完了他极富戏剧性的人生历程。他一生战胜了无数的对手,但是和所有人一样,他最终输给了死神。乔布斯去世的消息传出,世界上很多国家都对他的逝世表示了哀悼。伴随着他的传记《史蒂夫·乔布斯传》的出版以及苹果新一款手机iPhone 4S的问世,已经离世的乔布斯再次成为新闻人物,并且上了《时代周刊》《经济学人》等有影响力的杂志封面。两个星期后,乔布斯渐渐从美国人的话题中淡去、消失,但依然是中国人的热点话题。不过,对他已经可以盖棺定论了。虽然在中国乔布斯已经被神化,但是在个体自我意识很强的美国,人们对他的评价远没有中国人高。那么他是一个什么样的人呢?

当年明月在他的畅销历史读物《明朝那些事儿》中将皇帝分为“好皇帝、好人”“好皇帝、坏人”“坏皇帝、好人”和“坏皇帝、坏人”四种。乔布斯易然不是皇帝,考虑到他在很多人心中的地位比皇帝高多了,我们也不妨这么划分。他是一个能干的传奇人物,但算不上好人。

作为凡人的乔布斯实在说不上是好人。在他看来,朋友的友谊还抵不上几千美元。乔布斯一生没有什么挚友,憨厚老实的苹果共同创始人史蒂夫·沃兹尼亚克知道乔布斯对他的欺骗以后,伤心落泪。乔布斯一生挣了80亿美元的巨额财富,他生前除了为养父养母付清了几十万美元的房贷,没有给过什么人钱,除了为治疗他的疾病给癌症研究进行过捐助,没有任何其他捐助。这在美国的富豪中是无法想象的。在美国,真正的富豪不是看挣多少钱,更不是看花多少钱,而是看捐多少钱。历史上的范德比尔特(Cornelius Vanderbilt)、卡内基、洛克菲勒、福特,以及现在的巴菲特、盖茨和布隆伯格都是这方面的典范。从这个角度讲,乔布斯不是典型美国意义上的有钱人。另外,乔布斯早年拒绝承认他的女儿,虽然是非婚生的,这在强调家庭价值的美国是无法让大众接受的。加上他暴君式的性格,有时粗暴的言语,包括在面试候选人时问及别人的性事这样不体面的做法,都不讨人喜欢。因此,美国人对他的为人评价并不高。

但是,作为发明家和魔术师的乔布斯,却是一个伟大的人物。他对个人电脑工业的贡献、对产品品质的追求以及在艺术和技术结合方面令他人无法望其项背的境界,在他的传记和各种报道中已经讲得太多了,不再赘述。这里我们通过一个真实采访的内容,看看真实的魔术师乔布斯。

2011年10月初,乔布斯过世后两天,我在美国接到一个意料之外的电话。电话是腾讯网的总编陈菊红女士打来的,她讲自己刚好在美国,想采访一下苹果内部熟知乔布斯的人。那些尚在苹果公司的人给出的都是千篇一律的官方说辞,毫无新闻价值,因此我介绍她去采访了乔布斯的老朋友、上个世纪80年代苹果的副总裁迈克尔·穆勒(Michael Muller,1938一2018)先生。陈菊红回来后说,收获颇丰。

穆勒和乔布斯是20世纪70年代认识的,当时他们都还年轻,会一起骑着意大利产的自行车,穿行在伍德赛德(Woodside,加州的一个小镇)的山路上。当时,穆勒的公司TKC(The Keyboard Company)为苹果供应键盘。1976年,苹果的生意很好,他们向穆勒提出这年需要大量的键盘。为了备足这么多键盘的配件,穆勒的公司资金不够。这时乔布斯动员穆勒把公司卖给苹果,当然条件是以后不能再帮别人生产东西了。穆勒考虑了一下,还是同意了。从此,他就成为苹果的副总裁,一干就是7年,直到乔布斯离开苹果。

上个世纪80年代初,苹果公司已经很大了,可是乔布斯等人工作起来还是没日没夜的。当时的键盘在技术上和今天不可同日而语,敲快了,连字母切换都很有难度,一不小心按一次A就跳出来两三个,这不光需要技术,还涉及成本。但乔布斯基本不去讨论可能性,只是很清楚地表达自己非常具体的愿望。而目乔布斯的主意变得很快,半小时前,他同意说这些机器上的配件都标准化了吧,当团队快速行动已经开始讨论执行的时候,半小时不到,他却突然出现在门口,对大家说,我有了新点子,咱们得做点不一样的。据穆勒回忆,“当键盘越变越好用的时候,乔布斯想要的却是另一个东西:只有屏幕,没有键盘的电脑”。这些想法导致了后来的麦金托什和iPad。可见乔布斯这些改变世界的发明绝非一时的灵感所致,而是数十年的深思熟虑和经验的积累。

当第一次看到CD的时候,乔布斯拿起一张,里面也就只存5首歌。他把CD插进硕大的播放器,回来后穿过董事会的桌子,对大家说,看,这个东西会成为未来!那个年代,他已经在琢磨里面的内容(音乐)意味着什么。他的远见,经常穿透时间,直接看到他想象中的结果。从现在看,也是乔布斯,通过他的产品iPod,一手把CD送往终点。从见到CD到iPod问世,又是20年的时间,看似是灵机一动,岂不知已经孕育了两个十年。大多数产品经理之所以做不出改变世界的产品,是因为他们只看见了成功者最后的临门一脚,而忽视了别人的长期思考。

一天乔布斯跟穆勒说,走,我听到一个有趣的东西,咱们去看看。他们来到一个动画实险室,离金门大桥不远,屋子很小,里面只有三个人。乔布斯和穆勒坐在三个显示器前,看到电脑上出现海面,然后海风吹过,浪花飞溅在屏幕上栩栩如生。他们俩都很兴奋。三个做动画的在一个小实验室里,很开心地给他们演示。乔布斯看到的可不只是什么动画。1986年他买下了实验室,也就成了后来的皮克斯(Pixar),也就有了《玩具总动员》。在乔布斯做的大多数“改变世界”的事情中,原创并非他自己,但是拿着魔术棒“点石成金”的人却是他。如果我们承认乔布斯的创作力,那么创新就远不止是原创,而更多的是发现价值,点石成金。

1981年,穆勒住在纽波特比奇(Newport Beach,位于南加州)。乔布斯想说服穆勒搬到洛斯加托斯(Los Gatos,加州湾区)附近去住。穆勒跟着乔布斯去到他安在洛斯加托斯的家,一座很大的西班牙式建筑。院子里停着一辆黑色的宝马自行车(他极少碰那辆车,只是喜欢它的设计),偌大的房间里,只有餐桌和旁边的两把椅子,加上客厅里的一架白色的Bösendorfer三角钢琴。房间里面空空荡荡,因为对产品品质格外偏执的乔布斯几乎看不上任何家具。而另一方面,他对真正堪称精品的产品则有着非同寻常的喜爱,比如穆勒提到的宝马自行车、Bösendorfer钢琴以及他自己经常挂在嘴边的保时捷汽车。后来,乔布斯先后搬到了伍德赛德的穆勒家附近,以及帕洛阿尔托(Palo Alto),同样是很少的家具,一架钢琴。这就是他生活的样子,简单,少量,专注。

穆勒说,乔布斯总是知道自己要什么,然后就专注去完成。从苹果一开始就是这样。1996年,乔布斯回到苹果,他走进会议室,看到白板上14条产品线,拿着笔画了好多个叉叉,转过身,只剩下四个。穆勒说,乔布斯的这些叉叉,从死亡线上救回了苹果。

如果用一个词概括作为IT行业领袖的乔布斯,那应该就是魔术师,他有化平凡(如果不是腐朽)为神奇的本领。但在这个本领的背后,是几十年的专注和努力,以及对品质的追求。

有人将他和爱迪生相提并论,这确实有些太夸张了,毕竟爱迪生开创了整个电的时代,影响至今。而随着乔布斯的离世,他的影响力已开始式微。我想,准确定位乔布斯最好的参照系应该是被称为索尼先生的盛田昭夫了。作为盛田昭夫曾经的崇拜者,乔布斯如果知道别人把他比作盛田昭夫(图4.7),应该很满意了。

随着经济和国力的发展,中国似乎已经不满足于借鉴一衣带水的邻邦日本,而是直接一切向大洋彼岸的美国看齐,在学习管理经验上更是如此。其实,从某种程度上讲,日本是更适合中国的老师。而在带领日本全面走向国际化的过程中,出了一批世界级、面向国际的经营管理和产品设计大师,索尼公司的共同创始人盛田昭夫是其中最杰出的一员。可以毫不夸张地讲,在全世界范围来看,盛田昭夫就是上个世纪70年代的乔布斯。或者说乔布斯是21世纪初期的盛田昭夫。遗憾的是,21世纪的中国对盛田昭夫的了解远不如对乔布斯的认识。

在苹果进入i十年以前,索尼公司在电子产品上的地位和今天的苹果相当,这在很大程度上是盛田昭夫的功劳。作为优秀的产品设计者,盛田昭夫直接领导了Walkman随声听的设计和开发,这款听音乐的产品当时在世界上的轰动效应完全抵得上后来的iPod。而在此不久前,盛田昭夫利用他的谈判技巧,迫使飞利浦公司开放了卡式录音带的格式标准,并在与美国RCA的标准竞争中获胜,成为我们使用了40年的盒式磁带的世界标准。同时,盛田昭夫还引进了另一名音乐产业的奇才大贺典雄,后者设计了我们今天的音乐CD标准。就如同乔布斯开创了个人电脑工业一样,盛田昭夫开创了数字化的音乐市场。作为领导者的盛田昭夫,他是少有的能够和西方人无隔阂沟通的东方人,兼具东方式的文雅谦和与西方式的坦诚直白,打动了许多西方的企业家和政治家。在盛田昭夫的努力下,索尼不仅成为日本第一个被全球认可,同时在美国上市的公司,而且把索尼从一个简单的日本制造的公司变成引领全球电子产品时尚的跨国公司。

乔布斯虽然为人傲慢,对盛田昭夫却恭敬有加,这可能是因为乔布斯受东方神秘主义影响较大,同时盛田昭夫也是业界了不起的人物,另外他们俩也有很多相似之处。上个世纪90年代,乔布斯亲自到索尼公司向盛田昭夫请教管理之道。当他看到索尼公司让员工穿制服上班,也在美国照猫画虎地学起来,但是并不受欢迎,毕竟美国人强调独特的性格,和将公司利益放在个人利益之上的日本人大不相同。乔布斯和盛田昭夫有很多相似之处。首先,两个人都有着通过产品改变人们生活的远大抱负。两个人又都有着无穷的好奇心和与凡人不同的新思维,导致两家公司不断推出出众而广为人知的新产品。两个人都将品牌视为生命,乔布斯对产品品质的执著和苛刻自不必说,而盛田昭夫一生为“让索尼享誉全球”而工作。有意思的是,两个人都在生前钦定了合适的接班人,乔布斯选择了供应链负责人蒂姆·库克(Tim Cook),而盛田昭夫选择的是上面提到的音乐产业奇才大贺典雄。大贺保证了索尼在盛田昭夫之后10年的兴旺,库克担任CEO一职已经8年了,在产品上基本上是在吃乔布斯留下的红利,没有推出像样的新产品。从2018年开始苹果的发展遇到了瓶颈,手机在美国以外的市场占有率下滑严重。华尔街已经开始讨论苹果换接班人的问题了。盛田昭夫和乔布斯另一个有趣的相似之处是都不看重学历。乔布斯自己辍学不必说了,盛田昭夫易然是大阪大学的毕业生,但是在用人上一直强调注重个人能力而非学业背景。他还为此写了一本《学历无用论》的书,从上个世纪60年代起多次再版,成为畅销书。

另一方面,乔布斯和盛田昭夫的经历和为人又有很大的不同。盛田昭夫作为家族企业盛田酒业原本的继承人,虽然经历了二战后的贫困,但作为社会上层人士,给人留下的总是积极向上的活力和可亲品行。乔布斯是个被遗弃的孤儿,从小品行乖张,同时对别人缺乏信任。盛田昭夫和他的合作伙伴、索尼的另一位创始人井深大一辈子兄弟般的友谊一直被业界誉为美谈。而这方面乔布斯的表现就不必说了。作为一个日本人,盛田昭夫毕生不得不花费大量精力让西方世界接受索尼,而乔布斯则完全没有这种麻烦,但是他不得不花了一生中的很多时间跟自己公司的合作伙伴和董事会展开权力斗争。

乔布斯和盛田昭夫都给我们留下了丰富的遗产。但是缺了盛田昭夫(和大贺典雄)的索尼却没有了灵魂,而缺了乔布斯的苹果则走上了一条以追逐利润为主的道路。事实上,乔布斯去世后苹果真正自主发布的第一款产品新iPad(即iPad 3)的销路并不是很好,2012年,苹果公司在美国以半价回购iPad 2,希望对新版iPad销售有所提振。iPad 3的优点不如大家想象的明显,但是倬用起来明显烫手,这个产品缺陷,乔布斯还在世的话是一定不会允许出现的。从2010年开始,外界就在期待苹果公司能推出可穿戴式设备—一智能手表,但是一年又一年过去了,竞争对手都先后推出了各种各样的智能手表,但是苹果却迟迟没能推出。直到2015年,苹果才推出市场反应并不算良好的Apple Watch,但至今它都没有能够成为该公司主要的收入增长点。此后,苹果一直在靠每年翻新一次苹果手机挣老用户的钱,但是从2016年开始,它在高端手机领域受到了来自华为和三星的挑战。易然苹果公司的市值在2018年一度突破了1万亿美元,让华尔街和全世界IT行业兴奋了一番,但是由于iPhone销量不佳,其市值很快下跌了30%。

今天,苹果依然是全球市值最高的公司之一,但是它不断推出新产品的黄金期已经过去了。

结束语

40多年来,苹果公司经历了从波峰到低谷再回到浪潮之巅的过程。2010年,苹果公司的市值终于再次超过微软,成为全球最值钱的公司。苹果公司的兴衰与其创始人的沉浮完全重合。从苹果公司诞生到它开发出麦金托什,可以认为是它的第一个发展期,麦金托什的出现,倬得它领先于微软而站在了浪尖上。中间的近20年,苹果公司到了几乎被人遗忘的地步。好在它艺术家般的创新灵魂未死,在它的创始人再次归来之后,得到再生和升华,并在乔布斯生命的最后达到了辉煌的顶点。乔布斯送给年轻人两句话:永远渴望,大智若愚(Stay Hungry,Stay Foolish.),愿与诸君共勉。

苹果公司大事记

1976 苹果计算机公司成立,推出Apple I个人电脑。

1977 推出第一款系列个人电脑Apple II。

1984 推出采用图像视窗界面操作系统的麦金托什电脑。

1985 乔布斯和新CEO斯卡利开始权力斗争,前者失败离开苹果公司。

1994 苹果告微软的视窗操作系统抄袭麦金托什操作系统,官司最终和解。

1997 乔布斯以顾问的身份回到苹果公司,经过权力斗争,1997年9月接管了多年亏损的公司;同年,与微软的官司以微软注资苹果而得到和解。

1998 iMac诞生,苹果重新盈利。

2001 iPod诞生,颠覆了音乐产业。

2007 iPhone诞生,颠覆了整个手机行业。

2010 iPad诞生,同年苹果公司的市值再次超过微软,成为全球最值钱的IT公司。

2011 苹果创始人乔布斯去世,此前,他将CEO一职交给了蒂姆·库克,同年苹果超过埃克森美孚石油公司,成为全球市值最高的公司。

2015 苹果公司推出智能手表Apple Watch。

2018 苹果公司的市值一度突破1万亿美元,成为有史以来第一个达到这个市值规模的西方公司。

第5章 信息产业的生态链

整个信息技术(Information Technologies,IT)产业包括很多领域,很多环节,这些环节之间都是相互关联的。与任何事物一样,IT产业也是不断变化和发展,并且有其自身发展规律的。这些规律被IT领域的人总结成了一些定律,称为IT定律(IT Laws)。我们结合一些具体的例子,分几章介绍这些定律。本章将介绍摩尔定律(Moore’s Law)、安迪–比尔定律(Andy and Bill’s Law)和反摩尔定律(Reverse Moore’s Law)。这三个定律合在一起,描述了IT产业中最重要的组成部分一—计算机行业的发展规律。

1 摩尔定律

2 安迪–比尔定律

3 反摩尔定律

结束语

总体来说,IT行业是一个高速发展的行业;身处其中,犹如逆水行舟,不进则退。由于安迪–比尔定律的作用,在IT工业的产业链中,处于上游的是“看不见摸不着”的软件和IT服务业,而下游才是“看得见摸得着”的硬件和半导体。因此,从事IT业,要想获得高额利润,就得从上游入手。从微软,到Google,再到Facebook,无不如此。唯一的例外是苹果公司,它是通过硬件实现软件的价值,因为在过去10多年里它的产品已经成为了一种时尚和潮流。

第6章 奔腾的芯 英特尔公司

1 时势造英雄

2 英特尔与摩托罗拉之战

3 指令集之争

英特尔在微软的帮助下,在商业上打赢了对摩托罗拉的一仗。在接下来的10年里,它在技术上又和全世界打了一仗。

当今的计算机系统结构可以根据指令集分成复杂指令集(CISC)和精简指令集(RISC)两种。一个计算机程序最终要变成一系列指令才能在处理器上运行。每种处理器的指令集不一定相同。有些处理器在设计的时候,尽可能地实现各种各样、功能齐全的指令,这包括早期IBM和DEC的全部处理器,今天的英特尔和AMD的处理器等。CISC处理器的优势是可以实现很复杂的指令,但也存在两个主要问题:第一,设计复杂,实现同样的性能需要很高的集成度;第二,每个指令执行时间不一样长,处理器内部各个部分很难流水作业,处理器会出现不必要的等待。除此之外,还有一个过去不是问题现在却成为问题的缺陷,就是CISC处理器芯片高集成度带来的高功耗。

针对CISC处理器的上述两个不足,上个世纪80年代,计算机科学家们提出了RISC处理器设计思想,其代表人物是斯坦福大学校长,美国科学院、工程学院和文理学院三院院士约翰·亨尼西(John Hennessy)教授和加州大学伯克利分校著名的计算机教授戴维·帕特森(David Patterson)院士。精简指令集只保留很少的常用指令,一条复杂的指令会用几条简单的指令代替。精简指令集的设计思想是计算机发展史上的一次革命,大幅简化了计算机处理器的设计。同时,RISC处理器每条指令的执行时间相同,处理器内各部分可以很好地流水作业,处理器速度比同时期的CISC处理器要来得快。使用精简指令集设计的处理器,过去主要是很多工作站的处理器。现在低端的主要是手机中的处理器,高端的则是专门处理图形和图像的GPU(Graphics Processing Unit)。

易然复杂指令集和精简指令集的处理器各有千秋,但是在学术界几乎一边倒地认为复杂指令集的设计过时了,精简指令集是先进的。尤其是美国所有大学计算机原理和计算机系统结构两门课用的都是亨尼西和帕特森合著的教科书。在很长时间里,书中以介绍亨尼西自己设计的MIPS精简指令芯片为主。同时,IEEE和ACM系统结构的论文也以精简指令为主。英特尔设计8086时还没有精简指令集芯片,否则,英特尔很可能会采用这种技术,而不是复杂指令集。而一旦走上了复杂指令集这条不归路,英特尔为了和8086完全兼容,在以后的80286和80386中必须继续倬用复杂指令系统。在上世纪80年代中后期,不少精简指令集处理器做出来了,包括亨尼西设计的MIPS,后来用于SGI工作站;以及帕特森设计的RISC,后来用于IBM的工作站。精简指令集芯片的速度当时比复杂指令集芯片的要快得多。

到了上个世纪80年代末,英特尔面临一个选择,是继续设计和以前x86兼容的芯片还是转到精简指令的道路上去。如果转到精简指令的道路上,英特尔的市场优势会荡然无存;如果坚持走复杂指令的道路,它就必须逆着全世界处理器发展潮流前进。在这个问题上,英特尔处理得很明智。首先,英特尔必须维护它通过x86系列芯片在微处理器市场上确立的领先地位。但是,万一复杂指令的处理器发展到头了,而精简指令代表了未来的发展方向,它也不能坐以待毙。于是英特尔在推出过渡型复杂指令集的处理器80486的同时,推出了基于精简指令集的80860。事实证明这个产品不是很成功,显然,市场的倾向说明了用户对兼容性的要求比性能更重要。因此,英特尔在精简指令上推出80960后,就停止了这方面的工作,而专心做“技术落后”的复杂指令集系列。在整个20世纪90年代,只有英特尔一家坚持开发复杂指令集的处理器,对抗着整个处理器工业界。

应该说英特尔在精简指令处理器的工作没有白做,它在奔腾及以后的处理器设计上吸取了RISC的长处,使得处理器内部流水线的效率提高很多。由于英特尔每一种PC处理器的销量都超过同时代所有工作站处理器销量的总和,它可以在每款处理器的开发上投入比任何一种精简指令处理器多得多的研发经费和人力,这样,英特尔通过高强度的投人,保证了它的处理器性能提升得比精简指令处理器还要快。而在精简指令阵营,上个世纪90年代5大工作站制造商太阳、SGI、IBM、DEC和惠普各自为战,每家都生产自己的精简指令处理器,加上摩托罗拉为苹果生产的PowerPC,6家瓜分一个市场,最后谁也做不大、做不好。到了2000年前后,各家的处理器都做不下去了,或全部或部分地开始采用英特尔的产品了。而最早的精简指令集处理器MIPS现在几乎没有人用了。亨尼西和帕特森作为两位负责任的科学家,将英特尔处理器加人到自己编写的教科书中,以免大学生们学习的计算机系统结构时过于偏向MIPS的技术,而不能全面了解今天处理器的发展。

英特尔经过10年努力,终于打赢了对摩托罗拉RISC处理器之战。需要强调的是,英特尔不是靠技术,而是靠市场打赢此战的。英特尔的表现在很多地方都可圈可点。首先,英特尔坚持自己系列产品的兼容性,即保证以往的软件程序能在新款处理器上运行。这样时间一长,用户便积累了很多在英特尔处理器上运行的软件。每次处理器升级,用户原来的软件都能使用,非常方便。因此大家就不愿意轻易换用其他厂商的处理器,即使那些处理器更快。而其他处理器厂商这点做得都没有英特尔好,它们常常每过几年就重起炉灶,害得用户以前很多软件都不能用了,必须花钱买新的。时间一长,用户就换烦了。第二,英特尔利用规模经济的优势,大力投入研发,让业界普遍看衰的CISC处理器一代代更新。在上个世纪90年代初,英特尔的x86系列和RISC处理器相比在实数运算上要略逊一筹。但是,英特尔十几年来坚持不懈地努力,后来居上,而其他厂商因为各自市场不够大,每一款单独的处理器芯片的投人远远不如英特尔,因此反倒落在了后面。与其说英特尔战胜其他厂商,不如说它把竞争对手熬死了。第三,英特尔并没有拒绝新技术,它也曾经研制出两款不错的RISC处理器,只是看到它们前途不好时,立即停掉了。第四,英特尔运气很好,在RISC处理器阵营中,群龙无首。这一战,看似英特尔单挑诸多处理器领域的老大。但是,这几家做RISC处理器的公司因为彼此在工作站方面是竞争对手,自然不会用对手的产品,而目各自为战,互相拆台打价格战。最后,太阳公司和IBM倒是把其他几家工作站公司全收拾了,但也无力再和英特尔竞争了,现在这两家自己也用上了英特尔的芯片。本来,摩托罗拉最有可能一统RISC处理器的天下,和英特尔分庭抗礼,因为它本身不做工作站,而各个工作站厂商原本都倬用它的68000系列处理器,但是摩托罗拉自己不争气。原因我们前面已经分析过了。

摩托罗拉虽然失败了,但是RISC体系并没有从此消失,它后来给英特尔带来了巨大的麻烦,这是后话了。

4 英特尔和AMD的关系

我们在前面提到摩托罗拉公司时用了“英特尔–摩托罗拉之战”的说法,因为,那对于英特尔来说确实是一场十分凶险的战争,当时摩托罗拉无论在技术还是财力上都略胜一筹。如果英特尔走错一步,它今天就不会存在了。英特尔和诸多精简指令处理器公司之战,可以说有惊无险,因为英特尔已经是内有实力,外有强援。而今天,英特尔和AMD之间争夺市场的竞争在我看来不是同一重量级对手之间的比赛,因此算不上是战争。我想,如果不是反垄断法的约束,英特尔很可能早就打垮或收购AMD了。另外,英特尔和AMD的关系基本上是既联合又斗争。

AMD不同于英特尔以往的对手,它从来没有另起炉灶做一种和英特尔不同的芯片,而是不断推出和英特尔兼容的、更便宜的替代品。AMD的这种做法和它的基因有很大关系。从血缘上讲,AMD算是英特尔的族弟,也是从仙童半导体公司分出来的,也在硅谷,只比英特尔晚几年,而且也和英特尔一样,从半导体存储器做起。和其他处理器公司不同,AMD的创始人是搞销售出身的,而一般技术公司创始人都是技术出身。AMD的这种基因决定了它不是自己会做什么就做什么,而是市场导向的,市场需要什么就做什么。在AMD创建不久,它就成功地解剖了英特尔的一款8位处理器芯片。上个世纪80年代,IBM的采购原则是必须有两家以上的公司参加竞标,所以在很长时间里,英特尔主动让AMD将它生产的芯片卖给IBM等公司。

到了1986年,英特尔不想让AMD生产刚刚问世的80386,可能是想独占80386的利润吧,于是开始毁约。AMD拿出过去的合同请求仲裁,仲裁的结果是AMD可以生产80386。这下子英特尔不干了,上诉到加州高等法院,这个官司打了好几年,但是法院基本上维持了仲裁的结果。AMD于是便名正言顺地克隆起英特尔的处理器芯片了。当时PC制造商,例如康柏,为了向英特尔压价,开始少量采购AMD的芯片。几年后,英特尔再次控告AMD公司盗用它花几亿美元买来的MMX多媒体处理技术,AMD做了让步,达成和解。在整个20世纪90年代,英特尔和AMD易然总是打打闹闹,但是它们在开拓x86市场,对抗精简指令集的工作站芯片方面利益是一致的。因此,它们在市场上的依存要多于竞争。

2000年后美国经济进人低谷,采用RISC芯片的工作站市场一落千丈,太阳公司的股票大跌百分之九十几。放眼处理器市场,已是英特尔和AMD的天下了。AMD这次主动出击,利用自己提早开发出64位处理器的优势,率先在高端市场挑战英特尔,并一举拿下了服务器市场的不少份额。前几年,微软迟迟不能推出新版操作系统Windows Vista,因此个人用户没有动力去更新PC;而同时,因为互联网的发展,网络服务器市场增长很快,对64位高端处理器芯片需求大增。这样在几年里,AMD的业绩不断上涨,一度占有40%左右的处理器市场,并且挑起和英特尔的价格战。AMD同时在世界各地状告英特尔的垄断行为。到2007年初,AMD不仅在业绩上达到顶峰,而且在对英特尔的反垄断官司上也颇有斩获,欧盟各国开始约束英特尔。这样一来,英特尔就不能太小觑AMD这个小兄弟了。它决定给AMD一些颜色看看。在接下来的一年里,英特尔千呼万唤始出来的酷睿双核处理器终于面世了,性能高于AMD同类产品,英特尔重新夺回领先地位。同时,英特尔用几年时间将生产线移到费用比硅谷低得多的俄勒冈州和亚利桑那州,以降低成本,然后,英特尔开始回应价格战。价格战的结果是,英特尔的利润率受到了一些影响,但是AMD则从盈利转为大幅亏损。英特尔重新夺回了处理器市场的主动权。2006年,两家的主要产品都采用65纳米的半导体技术。但是,英特尔因为在最新的45纳米技术上明显领先于AMD,并目已经开始研发集成度更高的32纳米的芯片。从那时起直到今天,英特尔对AMD一直保持着绝对的优势,可以非常自如地把控住这个小的竞争对手了。从英特尔和AMD的关系可以看出,一个公司只是一味仿制,靠更低的利润率来竞争,从长远来看,命运还是掌握在别人手里。

总的来说,英特尔并不想把AMD彻底打死,因为留着AMD对它利大于弊。首先,它避免了反垄断的很多麻烦。2012年6月,AMD的市值只有英特尔的3%左右,后者靠手中的现金就足以买下前者。但是,英特尔不能这么做,否则会有反垄断的大麻烦。其次,留着AMD这个对手对英特尔自身的技术进步有好处。柳宗元在他的“敌戒”一文中指出,“秦有六国,兢兢以强;六国既除,訑訑乃亡”。这条规律对于英特尔也适用。英特尔从1979年至今,将处理器速度(如果以浮点数运算速度来衡量)提高了25万倍。如果没有诸多竞争对手,它是做不到这一点的。现在它的主要对手只有AMD了,从激励自己的角度来讲也许要留着它,毕竟,AMD在技术上不像当年的摩托罗拉和IBM那么让英特尔头疼。业界流传着这么一个玩笑,英特尔的人一天遇到了AMD的同行,便说,你们新的处理器什么时候才能做出来,等你们做出来了,我们才会有新的活儿要干。

5 错失移动时代

结束语

在个人电脑时代,组装甚至制造PC并非难事,连我本人都攒PC卖过。二十几年来,出现了无数的PC品牌,小到中关村小商家攒出来的兼容机,大到占世界绝大部分市场的所谓品牌机,如戴尔、惠普和联想。虽然这些计算机配置和性 能大相径庭,但是它们都倬用微软的操作系统和英特尔的x86处理器。从这个角度来说,PC时代的领导者只有两个,软件方面的微软和硬件方面的英特尔。有人甚至把PC行业称为英特尔–微软体系,即WinTel。

英特尔对世界最大的贡献在于,它证明了集成电路芯片的性能可以按照摩尔定律规定的速度指数增长,而这件事和英特尔工程师们几十年如一日的努力是分不开的。英特尔的贡献还在于它证明了处理器公司可以独立于计算机整机公司而存在。在英特尔以前,所有计算机公司都必须自己设计处理器,倬得计算机制造成本高企,而且无法普及。英特尔不断地为全世界的各种用户提供廉价的、越来越好的处理器,直接推动了个人电脑的普及。它大投人、大批量的做法成为当今半导体工业的典范。英特尔无疑是过去几十年信息革命大潮中最成功的公司之一。但是由于长期找不到新成长点,业界普遍认为它随着个人电脑时代的过去而进人了中老年期。

英特尔大事记

1968 英特尔成立。

1971 开发出英特尔第一个商用处理器Intel 4004。

197x 英特尔遭遇前所未有的发展困境,摩尔接替诺伊斯担任英特尔CEO,但是实际负责运营该公司的是他的学生格鲁夫,从此英特尔开始快速发展。

1978 英特尔开发出8086微处理器,后被用作IBM PC的CPU。

1982 80286处理器问世。

1985 32位80386处理器问世。

1986 英特尔公司上市。

1987 安迪·格鲁夫正式担任英特尔CEO,英特尔开始了快速发展的10年,并且成为全球最大的半导体公司。

1989 定点和浮点处理合一的80486处理器问世。

1993 奔腾系列处理器问世,在随后的十年里,英特尔推出了很多代的奔腾处理器。

2000 英特尔的手机处理器XScale问世。

2001 英特尔的64位服务器处理器Itanium问世,英特尔在服务器市场彻底超越RISC处理器的代表太阳公司。

2005 基于ARM的处理器占到了智能手机处理器市场的98%,英特尔在这个市场明显落后于高通公司和德州仪器公司。

2006 双核处理器问世。同年,英特尔将通信及移动处理器业务卖给了Marvell公司,从此退出手机处理器市场。

2009 四核处理器问世,英特尔继续在服务器处理器市场上占优势。

2012 英特尔宣布重返移动终端市场,但是效果不佳。

2017 英特尔公司以153亿美元的高价收购了开发图像识别和无人驾驶技术的Mobileye公司。

第7章 IT领域的罗马帝国 微软公司

1 双雄会

1981年,在硅谷的库帕蒂诺市苹果公司总部,举行了一次个人电脑领域的世纪双雄会。事业正蒸蒸日上的苹果公司创始人史蒂夫·乔布斯邀请了刚刚拿下IBM PC操作系统合同的微软公司创始人比尔·盖茨洽谈合作事宜。乔布斯给盖茨看了为Lisa个人电脑和后来的麦金托什所设计的非常漂亮的图形界面(GUI)操作系统。当时,还沉浸于拿下IBM大合同的喜悦中的盖茨一下子给惊呆了。这种基于图形界面加上一个小小鼠标的操作系统比微软的DOS不知道要强多少倍,让计算机的操作比以前方便了许多。盖茨马上意识到,眼前这种虽然还不完善的操作系统代表了今后的趋势,而微软当时产品线上所有的东西都显得寒酸而落后。那一年,乔布斯和盖茨都是26岁。虽然两个人都是科技工业界的新星,但是没有人意识到未来年产值万亿美元的个人电脑工业,将由这两个人来争天下。正春风得意的乔布斯当时并不了解盖茨这个人,他只是知道微软做事又快又好,请盖茨来的目的是让微软为苹果开发应用软件。假如时光能倒流,乔布斯一定不会举行这次双雄会,因为后来大家知道盖茨和微软都不会甘居人下,一旦瞄上哪个领域,那个领域原有的公司离灾难就不远了。乔布斯在这次会晤中显得很傲慢,因为他有麦金托什这个宝贝在手。而在合作的谈判上,出了名的谈判高手乔布斯又斤斤计较。这两点都让盖茨很不喜欢乔布斯,但他还是促成了交易,答应为苹果开发三种应用软件,因为他对这种图形界面的操作系统本身很感兴趣。

在计算机领域双雄的第一次交手中,乔布斯在合同上得到了一些小便宜,但是,盖茨才是真正的胜利者。26岁的乔布斯虽然是科技奇才,但是当时毕竟阅历和经验都不足。他太大意了,无论如何不会想到在他面前这个衣着随便、戴着永远擦不干净的厚厚眼镜的计算机虫(Nerd),日后几乎要了苹果的命。当时,在乔布斯眼里,微软不过是一个靠卖BASIC起家、阴错阳差拿到IBM合同的小软件公司(连它的名字都是微软件),无论如何不能与自己那个开创了个人电脑工业的苹果相比。微软1986年上市时只公布了1984年之后的营收情况,1981年的收入不得而知,但是可以肯定,微软当时的收人是微乎其微的,因为即倬是在高速发展了几年后的1984年,微软已经为世界上80%的个人电脑提供操作系统时,它的营业额也不过区区一亿美元。直到1990年微软发布Windows 3.0并成为软件霸主时,它的营业额才达到苹果同时期的1/5。乔布斯不是神仙,很难料到当时比苹果小得多的微软以后会威胁到自己。

毫无疑问,乔布斯不经意的错误等于告诉了盖茨今后个人电脑操作系统的发展方向。我想,如果乔布斯年龄大上20岁,他不会犯这个简单的错误。我在学校的导师弗雷德·贾里尼克(Fred Jelinek)院士在到约翰·霍普金斯大学之前曾经在IBM担任要职,因此我们经常去IBM作报告,但是每次去以前贾里尼克都要确认我们报告的每一页内容是公开发表过的。原因很简单,IBM有世界上最好的科学家和工程师,他们可以用比你还快的速度实现你尚未公开发表的想法,并申请专利。在这次双雄会上,乔布斯犯下了两个大错误。首先,他没有意识到操作系统在今后个人电脑工业中的重要性,即个人电脑工业的统治者可能不需要制造计算机而只需要控制操作系统,否则他不会过早地给别人展示苹果还没上市的产品;第二,也是更重要的,他低估了盖茨:他给谁看都可以,就是不该给盖茨看。

乔布斯和盖茨都意识到了个人电脑及其相关工业将是一个大产业,事实证明这确实是一个上万亿美元的大产业。我们在前面已经分析过,计算机工业比任何行业都容易出现垄断公司。乔布斯和盖茨都想做垄断者,但是他们的方式不同。前者是想做原来IBM那样的垄断者,从硬件到软件全部垄断,这在后来证明是行不通的。而盖茨的天才之处在于,他在个人电脑工业刚刚开始的时候,就意识到只要垄断了操作系统,就间接垄断了整个行业,因为操作系统和别的软件不同,是在出售计算机时预装的,一般用户没有选择权,而其他软件则有选择权。所有的应用软件又必须在操作系统下开发。因此,操作系统必然会在自由竞争后,率先出现赢者通吃的垄断局面。上个世纪80年代,IBM、微软和苹果3家公司都有垄断个人电脑操作系统的可能性。另外3家公司Novell、太阳和甲骨文也有可能从中分到一杯羹。十多年后的结果却是微软一家独大,不仅后3家公司设想的网络操作系统没有成功,IBM和苹果这两个曾经“雇用”了微软的公司,也都被当年的“店小二”打得落花流水。易然说条条道路通罗马,但是成为罗马帝国的路只有一条,就看谁能找对了。

让盖茨和乔布斯生于同一时代是一件很遗憾的事,因为在PC行业里,他们两个人注定要有一人成为失败者。在技术嗅觉和产品设计上,乔布斯好于盖茨,但是,在商业眼光和经营上,盖茨要强于乔布斯。

2 亡羊补牢

盖茨回到微软后,在公司内部展示了苹果的产品,大家一下子被麦金托什的图形界面迷住了,而且接受苹果开发任务的工程师们很高兴地在麦金托什的操作系统下工作。此时,盖茨的心情更加沉重了。一方面,在他面前是随着计算机进入家庭而带来的无限的商机、美好的未来,另一方面,是在这次技术革命中被淘汰的巨大危险。盖茨一向看重连接用户和计算机的操作系统,知道它比其他任何一种应用软件都更重要,也更容易形成垄断。但是现在,乔布斯的苹果在新的操作系统方面抢到了先机,而施舍给微软的是三个无足轻重的应用软件。

盖茨采取了亡羊补牢的措施,他知道短时间内要在操作系统上赶上苹果已经不可能了,微软只能先减小苹果麦金托什对个人电脑市场尤其是操作系统市场的冲击,赢得时间,然后再迎头赶上。盖茨从来是个能置之死地而后生的人,早在哈佛大学读书时,他就是这样。那一年他刚上大二,从一本杂志上看到一篇介绍Altair公司微处理器(图7.1)的文章,于是就给该公司老板写了封信,说他们为公司的微处理器写了个BASIC语言的解释器,这样用户就可以在Altair的处理器上倬用BASIC编程了。其实,当时这个解释器完全是盖茨杜撰出来的。Altair公司倒很认真,要来看看盖茨的东西。盖茨和艾伦等人居然在几星期内就赶制出了一个。后来的《时代周刊》觉得这件小事在IT历史上影响重大,并目说盖茨将成为宇宙的主人(图7.2)。Altair公司对盖茨等人的工作很满意,干脆雇了艾伦。几个月后,艾伦说服盖茨退学,全职创办了微软公司。6年后,盖茨被苹果公司逼人了绝境,他不甘心在这次千载难逢的计算机革命中当一个配角,而必须绝地反击去夺取操作系统的控制权。盖茨做了非常周全的战略布局,事实表明,如果他当时走错一步,微软都难以成为日后的霸主。盖茨的战略简单说是三管齐下。

首先,他兑现了对苹果的承诺,为麦金托什开发应用软件。整个开发工作进展缓慢,盖茨暗暗高兴,这说明在麦金托什上开发应用程序比在DOS上难。这些工作对微软了解苹果的技术,以及今后自己开发图形操作系统都很有用。第二,跟IBM合作,一起开发新的操作系统OS/2。显然,IBM的目的是想从微软手里夺回个人电脑操作系统的控制权,但是微软还是答应了,因为这样一来可以借助IBM的力量锻炼队伍,二来可以制约苹果,但是,微软在推广OS/2上并不卖力,这在后来让两家公司结了怨。最关键的是第三步棋,微软暗地里非常低调地学习苹果,悄悄开发Windows,并目在1985和1987年抛出了两个“玩具版”(1.0和2.0)的Windows,这两个版本必须依赖DOS操作系统,很不成功,因此当时也没有人在意。可是,盖茨暗地里却请了很多高手来助阵,包括施乐公司最早做图形界面的一些人,比如当时最好的操作系统VMS(DEC公司VAX小型计算机的操作系统)的主持人戴维·尼尔·卡特勒(David Neil Cutler)及著名的操作系统专家吉姆·阿尔钦(Jim Allchin)等。阿尔钦当时根本瞧不上微软的技术,他说,你们微软的东西是世界上最烂的。盖茨倒很大度,回答说,正因为它们很烂,才要请你来把它们做好。最后,盖茨的诚意和微软的股票期权打动了阿尔钦。

完成了研发上的布局后,盖茨要在市场上尽可能用它落后的DOS操作系统争取时间,坚持到微软新一代操作系统开发出来。为了保证公司在此期间的业绩,盖茨请来的哈佛老同学史蒂夫·鲍尔默便被委以了重任。鲍尔默于1980年入职微软,他擅长营销和公司的日常管理,于是不久便帮助盖茨管理起公司日常业务,并最终在2000年接任了微软的CEO。在上个世纪最后的十多年时间里,在微软这条巨轮上,盖茨是船长,负责把握方向,鲍尔默则是大副,掌舵开船。应该讲,是鲍尔默将微软从当年的初创企业变成了正规化的大公司。在经营上,鲍尔默通过薄利多销、来者不拒近乎野蛮增长的方式迅速扩大了微软的市场份额。微软将BASIC免费提供给IBM,同时以近乎免费的价格,即每个拷贝5美元,将DOS预装在IBM PC和后来各种兼容机上,这个价钱便宜得大家连盗版都懒得盗(也正是这些原因,微软早期软件销量大,但是不怎么挣钱)。但是,微软用这些条件换回了DOS的销售权。我们在“蓝色巨人”一章中讲过,IBM的心思根本不在个人电脑上,也没有意识到这个合同最终让IBM失去了对个人电脑操作系统的控制权。免费的BASIC和5美元预装的DOS其实是微软的一个钓饵,意在吸引软件公司和计算机爱好者在上面开发出各种各样的软件,使用户产生对微软的依赖。在众多应用软件公司中,莲花公司的制表软件Lotus 1-2-3最为成功,几乎在每台IBM PC上都装了一份,这使得在很长的时间里,开发应用软件的莲花公司居然比开发操作系统的微软还大。

但是,DOS的缺陷是任何搞计算机的人一眼都能看穿的。DOS非常小,非常简单,甚至算不上严格意义上的操作系统,因为它没有操作系统的一些基本功能,比如进程管理。最早的IBM PC因为硬件速度较慢,内存较少,倬用DOS尚能应付。但是,随着硬件速度的提高,DOS的问题马上就显现出来了。首先,DOS不能直接访问640KB以上的内存,因为它当时就只是为支持内存特别小的微处理器设计的。第二,它在任务管理上完全是串行的,像现在一边听歌一边上网这种事在DOS上永远做不到。尤其是等到32位的处理器80386出来,DOS就大大限制了硬件性能的发挥。技术出身的盖茨很明白这一点,但是他别无选择。在很长一段时间内,微软必须全力推广技术上已经非常落后的DOS,而且还大张旗鼓地对根本没有前途的DOS做了几次非实质性升级,以便争取时间。微软的这种做法其实风险很大,因为它是在用大刀长矛死死抵抗着苹果和后来的IBM OS/2等洋枪洋炮。但是这一次,微软居然打赢了。微软是怎样创造奇迹的呢?

3 人民战争

一位日本围棋国手讲过,高手过招取胜之道,就在于抓住对手的失误。乔布斯在双雄会上的失误易然严重,但还不是致命的,因为微软最终花了9年时间才做好一个可用的图形界面加鼠标的操作系统,即Windows 3.0 ,在此期间苹果本来还很有机会,但是一步致命的昏招使它断送了原来的好局。乔布斯和盖茨一样,都是卧榻之旁不容他人安睡的垄断者,但是乔布斯及其继任者功利心太重,试图独占整个个人电脑市场。结果在个人电脑工业这盘大棋中,率先起步的苹果抢到了不少实地,而后来居上的微软则是先造势再破实空。结果是,苹果好处捞得快,微软大局布得好。

苹果在开局中抢到了先机,对苹果系列电脑软硬件都能控制,而微软和IBM在PC上的合作是貌合神离。即使在软件方面,苹果也在操作系统上领先微软整整一代。但是,领先的苹果犯了一个致命的错误一一走封闭式道路和纯技术路线。当IBM因为反垄断的限制,不得不容忍兼容机厂家克隆自家产品并抢走越来越多的市场时,苹果正在为自己没有遇到同样的麻烦而高兴。在微软之前,软件是不能直接挣钱的,因为软件都是在卖硬件时送给用户的。这样,软件的价值必须通过硬件销售才能体现出来,也许是出于这种考虑,苹果始终坚持软件硬件一起卖。苹果拒绝开放麦金托什计算机技术的结果,客观上把所有想从个人电脑市场分一杯羹的兼容机厂商推给了IBM和微软。从上个世纪80年代中期起,世界硬件市场的格局从苹果对IBM,一下子变成了苹果对IBM加上所有的兼容机厂商。一开始,苹果的这种劣势还不明显,因为它的系列产品市场占有率还很高。但是,由于IBM PC的开放性和信息工业全球化的效应,倬得IBM PC兼容机越做越便宜,市场占有率越来越高,DOS在操作系统占有率上便领先于苹果。如果苹果从一开始就开放了兼容机市场,那么微软能否在操作系统中胜出就很难说了,因为后者比前者整整落后了近10年。不过,苹果公司并不具备开放的基因,不仅在个人电脑时代如此,在后来的智能手机时代亦如此,因此,微软一统操作系统市场似乎是历史的必然。

如果说苹果抢到了天时,那么,微软通过开放、兼容和廉价则夺回了地利。一方面,微软将操作系统以近乎免费的价格提供给PC制造商(易然盖茨从来对盗版深恶痛绝,并目早在1976年就写了“给玩家的公开信”指责那些盗版软件的使用者,但是盖茨在成为操作系统领域霸主之前,对盗版居然睁一只眼闭一只眼)。另一方面,微软在建成它的软件帝国前,对应用软件厂家以支持和合作为主。一种操作系统成功与否,最终要看上面有多少既有用又廉价的应用软件。微软在很长时间里,都是靠第三方开发应用软件。因此,一度出现了做得很大的PC应用软件公司,如莲花(Lotus)公司、做字处理的WordPerfect和做编程工具的Borland公司等。而苹果则一切要靠自己,易然莲花公司也试图帮助苹果在麦金托什上开发一款字处理和制表软件Jazz,但是由于麦金托什的兼容性问题,这个软件很难倬用。莲花公司甚至自嘲说,第一个月,我们卖出去几百万份Jazz,但是第二个月,用户退回来的拷贝比卖出去的还多,因为它太令人失望,以至于用户把盗版的也退回来了。苹果另外一个不容忽视的失误就是兼容性。苹果的产品和其他PC不兼容就不用说了,就是它自己内部也不兼容。苹果的麦金托什和早期的苹果机在硬件和操作系统上不兼容,当然可以认为早期的苹果机比麦金托什落后很多而后者不必考虑兼容问题。但是不同时期的麦金托什之间(比如采用PowerPC处理器的和早年采用摩托罗拉68030处理器的)也不互相兼容。这样就不仅使软件开发商无所适从,而目用户也得一遍遍花钱购买新的软件(至今苹果电脑的软件都比IBM PC的软件贵得多)。而微软在很长时间里能打的牌就是DOS兼容性这一张,但它更能赢得用户的心。这样,有了兼容机厂商和应用软件开发商的支持,更重要的是有了用户的支持,微软就等于在和苹果打一场人民战争,易然它在长达9年的时间里只有DOS这把大刀长矛,但却靠广大的用户基础站住了脚。

苹果失去地利的一个更深层的原因,是它在某种程度上违反了信息领域的摩尔定律和安迪–比尔定律。整个计算机工业的规模达上万亿美元,绝不是一家公司能吃下的。诚然在这个领域生态链的不同环节需要垄断,但是各个环节之间需要互相扶持。尤其是在上个世纪90年代以后,整个计算机工业形成了这样一种默契,由软件更新带动硬件更新。在更新软件时,软件公司先得到发展,但是,旧的硬件很快会显得性能不够。这时,用户不是抱怨软件做得不好,而是去更新硬件。诸多硬件公司这才得以快速发展,众人拾柴火焰才能高。苹果既做硬件又做软件,很难平衡两者的速度。软件做得太快了硬件就跟不上,硬件做得太快了又没有合适的软件可用。历史上,苹果有几款计算机一推出速度就已经落后了;还有几款,比如早期PowerPC推出时速度奇快,但没有什么应用软件可用。另外,要用户每隔几年更新一次的计算机价格不能太贵,而苹果电脑的价钱大部分时候是IBM PC兼容机的两倍以上,一般个人用户用不起。简而言之,一家公司再强,也拗不过客观规律。

微软夺得了地利,抵消了苹果天时的优势,接下来双方就看人和了。我们在前面介绍苹果时提到,20世纪80年代中期在苹果内部,创始人乔布斯和CEO斯卡利打得一塌糊涂,各个部门的经理各自为战,搞出成千个大大小小的项目。反观微软,盖茨自从把鲍尔默请来,就将日常事务全权交给后者处理。易然鲍尔默脾气暴躁,但确实是一位精明的商业奇才,他和盖茨合作得一直很好,倬得盖茨有精力考虑战略问题。在上个世纪80年代末到2000年这段日子里,微软基本上是人才净流人,而苹果从上到下都不稳定。易然大家都知道人才的重要性,但是至少从表面上看,盖茨比较礼贤下士,而苹果比较傲士。

到1990年,微软经过Windows 1.0和2.0的失败,终于迎来了成功的Windows 3.0和接下来持续倬用了很长时间的Windows 3.1(在中国相应的版本是Windows 3.2中文版),在短短几个月里,它的销量就超过了IBM OS/2多年来的累计销量。Windows 3.1对苹果的打击是致命的。而苹果当时正处在历史上最混乱的时期,竟然组织不起一次有效的反击便一溃千里。微软终于依靠10年的战争夺得了个人电脑操作系统的统治地位。

4 帝国的诞生

Windows 3.0(更确切地说,应该是其后生命更长、更新的版本Windows3.1)的出现具有划时代的意义。首先,广大PC用户在倬用计算机时,再也不用记住并目敲人几十条很难记住的命令,而是简单地点击图标就能操作计算机,这对于计算机的普及起到了至关重要的作用。其次,它突破了DOS在使用计算机资源上的限制,倬得所有的软件开发商可以最大程度地利用硬件资源,开发出各种各样的软件,同时,大大刺激了硬件开发商提高硬件性能的动力。最后一点非常重要,它倬得整个计算机工业的生态链从此定型,而这个生态链的上游是微软。苹果的麦金托什易然早就有了图形界面,但是它的用户群太少,没有形成气候。至此,微软在软件业的垄断地位便形成了,一个新的帝国从此诞生。到了1997年,微软公司的市值首度超过IBM,虽然当时微软一年的营业额还不到IBM一个季度的营业额,但是华尔街很看好微软,认为它代表着未来。

垄断操作系统只是盖茨营建IT帝国的第一步。微软在一统操作系统的天下后,已经没有后顾之忧了,便接连打出三记重拳,干净利落地消灭了莲花公司、WordPerfect公司和网络界新星网景(Netscape)公司,夺得了利润最大的几个应用软件市场。这三记重拳和它给苹果的打击一样,都是转市场优势为技术优势。微软依靠它拥有操作系统的便利条件,率先推出办公软件Excel和Word。而莲花公司和WordPerfect公司得等到微软操作系统做得差不多的时候才能起步开发新品,因此战争还没有开始就注定要失败了。

微软对网景一战则是网络浏览器领域的生死战,在这场没有硝烟的战争中,盖茨作为微软的统帅,表现出了超人的胆识、魄力和指挥艺术。这场战争,对以后的互联网格局产生了深远的影响。这是一场经典之战,因为打这以后所有不可避免要和微软起冲突的公司,都研究了网景公司的教训。现在,让我们来回顾一下这场战争的过程。

上个世纪90年代,互联网开始兴起,急需一个通用的网络浏览器。1994年,马克·安德森(Marc Andreessen)和吉姆·克拉克(Jim Clark)成立了网景公司,并于同年推出了图形界面的网络浏览器“网景浏览器”软件。“网景浏览器”一推出就大受欢迎,不到一年便卖出几百万份。盖茨一开始没有注意到它的重要性,把它当成了普通的应用软件。但是,当同事将网景浏览器展示给盖茨看时,盖茨马上意识到它的重要性。微软之所以得以控制整个个人电脑行业,在于它控制了人们倬用计算机时无法绕过的接口一一操作系统。现在,网景控制了人们通向互联网的接口,这意味着如果微软不能将它夺回来,将来在互联网上就会受制于人。盖茨意识到微软已经在这个领域落后了,他先是想收购网景,但是被网景拒绝。微软于是立即派人跟网景公司谈判合作事宜,而盖茨一直在遥控谈判。微软的条件苛刻,包括注资网景并进人董事会。网景现在进退两难,答应微软,从此就将受制于人,而目以前和微软合作的IBM和苹果都没有好结果,反之,不答应微软则可能像莲花公司和WordPerfect一样面临灭顶之灾。

最后,网景选择了和微软一拼,因为它觉得至少当时还有技术和市场上的优势。后来证明这种技术上的优势根本不可靠,这也是我将技术排在形成垄断的三个条件之外的原因。1995年,仅成立一年的网景公司就挂牌上市了,在华尔街的追捧下,网景的股票当天从28美元涨到75美元,之后一直上涨。相反,华尔街对微软能否在互联网上占领一席之地表示怀疑。同年11月,高盛公司将微软的股票从买人下调到持有,微软的股价应声而下。12月7日,是历史上日本偷袭珍珠港的日子,盖茨在微软宣布向互联网进军。盖茨把微软当时的处境比成被日本打败的美国舰队。盖茨让很多工程师立即停掉手里的工作,不管做到哪个阶段,然后全力投人到微软IE浏览器的开发中。盖茨的这种魄力我后来只在佩奇和布林身上又看到过一次,而在世界上目前还找不到第三次。很快,微软的IE浏览器就问世了,但是功能上远不如网景。盖茨动用了他的“杀招”——和Windows捆绑,免费提供给用户。很快,网景就被垄断了操作系统的微软用这种非技术、非正常竞争的手段打败。微软终于取得了用户到网络的控制权,从此,微软帝国形成,再也没有一家公司可以在客户端软件上挑战微软了。盖茨剩下的唯一一件事就是去向美国司法部解释清楚其行为的合法性。

易然对微软的反垄断调查早在1991年就开始了,但是这一次美国司法部动了真格。1991年的那一次,联邦贸易委员会发现微软开始通过它在操作系统上的垄断地位进行不正当竞争,但是该委员会最后在对微软是否有滥用垄断的不正当竞争一事表决时,以二比二的投票没得出结论,案子也就不了了之。这一次,微软违反反垄断法的证据确凿,因为根据1994年微软和美国司法部达成的和解协议,微软同意不在Windows上捆绑销售其他的微软软件。现在,微软在Windows中捆绑了IE浏览器,网景公司当然不依不饶。但是,盖茨狡辩说IE浏览器不是一个单独的软件,而是Windows的一项功能。易然对于用户来说,是单独的软件还是一项功能在倬用上没有区别,但是在法庭上,这就决定了一场世纪官司的胜败。

美国司法部状告微软垄断行为的反垄断诉讼正式拉开序幕。1997年,美国参议院举行了听证会,盖茨和网景公司的CEO吉姆·巴克斯代尔(Jim Barksdale)、太阳公司CEO斯科特·麦克尼利(Scott McNealy)、戴尔公司的创始人戴尔等IT领域的巨头出席作证。会上,当盖茨反复强调微软没有在软件行业形成垄断时,巴克斯代尔说,在座各位没有倬用微软产品的请举手。整个会场没人举手。巴克斯代尔再次强调,请按我说的做,结果还是没人举手。巴克斯代尔说,先生们,看见了吧,百分之百,这就是垄断,这足以说明问题了。

很遗憾,网景公司易然得到了大家普遍的同情,但是,它没有等到法院对微软的裁决结果就支撑不下去了。几乎所有人都认为,网景的失败是不可避免的。

不久之后,微软又故伎重演,以捆绑播放器软件的方法打败了做媒体浏览器RealPlayer的RealNetworks公司。而微软的反垄断官司也在一直打着。2000年,司法部对微软的反垄断官司终于有了初审结果,这就是我们在本章开头介绍的那一幕。后来,微软向最高法院提出上诉。最高法院拒绝听证,将案子转移到联邦上诉法院。2000年底,共和党候选人布什以微弱的优势击败和硅谷关系良好的民主党候选人戈尔(Gore)当选总统,与共和党关系密切的微软得以翻案。当然,以布什为首的共和党政府不会找微软的麻烦。易然微软在欧盟、韩国和美国的十几个州输掉了反垄断官司,但是除了对微软予以罚款,它们无法拆分该公司。至今,没有任何公司可以撼动微软在软件领域的垄断地位。

5 当世拿破仑

拿破仑说过,“一头狮子带领的一群羊,能打败一只羊带领的一群狮子。”事实上,拿破仑手下名将如云,像拉纳、苏尔特、达武、缪纳和圣西尔等人是一群狮子而不是绵羊,而他自己则是一只领头狮。微软人才济济,盖茨则是领头狮,他对内统领群雄,对外无往不利,对微软帝国的建立起了至关重要的作用。世界上对他的褒贬同样地多,那么他是一个什么样的人呢?用最简练的语言概括,就是两个字一一平衡。

首先,盖茨做到了保守和冒险的平衡。盖茨和苹果争霸操作系统时,采用了最保守的做法,凭借落后的DOS,靠10年的持久战取胜。如果盖茨冒失地、大张旗鼓地开始宣传图形操作系统,那么,不但事倍功半,就连应用软件开发商和用户都会对微软失去信心。我们后面会看到,当年雅虎CEO塞缪尔是如何大张旗鼓地吹嘘雅虎的新项目Panama,从而断送雅虎的。

另一方面,盖茨在起家时,包括微软成立后的十几年里,一直惯用冒险的空手套白狼手法抢得先机。1980年,盖茨到IBM推广自己开发的BASIC解释器,进而了解到IBM需要一种个人电脑的操作系统。盖茨给IBM推荐了DR公司(Digital Research,数位研究公司),但是DR公司和IBM在价钱上谈不拢。IBM又回过头来问盖茨是否可以做类似DR-DOS的东西,盖茨非常聪明地从西雅图计算机产品公司SCP手上买下了DOS,但并未透露实际上是IBM要,所以只用了区区7.5万美元(也有说是5万美元)。而盖茨再卖给IBM时,只收版权费,不卖源代码。这样盖茨就控制了个人电脑的操作系统。盖茨以后干脆多次打擦边球,仿制甚至抄袭别人的东西,这种做法使得微软避免了很多漫无目的的研究和不必要的失败,因为别的公司已经把成功的经验和失败的教训告诉了他。显而易见,微软的Windows像苹果麦金托什操作系统,Media Player和RealPlayer相似,Office和Lotus的1-2-3及WordPerfect的字处理软件也十分相像。在硅谷,微软一直背负着抄袭者的骂名,但是这不妨碍微软继续前行。不过,盖茨这种我行我素的做法带来的负面影响也是很大的。微软在业界的声誉很差,很多公司还一次又一次地告微软的侵权行为,微软为此赔了不少钱。表7.1列出了微软在知识产权上超过一亿美元的历次赔偿金额。

表7.1 微软历次赔偿金额

获赔偿公司 金额(美元)

太阳 19.5 亿

IBM 8.5亿

美国在线 7.5亿

苹果 2.5亿

DR 5 亿

Novell 5.3亿

Gateway 1.5亿

Eolas 5.3亿

InterTrust 4.4亿

AT&T 未透露

这里面还没有算上很多索赔超过一亿美元、后又庭外和解的大官司,那些官司的赔偿金额未公布,但是也不会少。此外,微软为自己的侵权和垄断赔偿了超过一百亿美元的巨款。对大部分人来说,甚至对于一个国家而言,这么大的金额可谓天文数字,但对微软来说不过是九牛一毛,它一年的纯利就比这个数目多得多。不过,随着年龄的增长,盖茨在退居二线的前几年,做事风格已经平和了许多。不仅空手套白狼的事情早已不做,而目对知识产权也重视得多。到了智能手机时代,微软自己做不出好的手机操作系统,居然靠收购加拿大北电公司的专利,再对各个安卓手机厂商提起诉讼来挣钱。难怪有人说微软越来越像IBM了,这并不是夸微软具有IBM稳健的优点,而是说它在创新上乏力,做新产品时行动迟缓。不过在盖茨主政时,微软的效率还是让业界惊叹不已的。

盖茨心比天高但又脚踏实地。绝大多数人办公司是为了将公司卖掉,很少有人想把公司办成一个百年老店。但是盖茨不同,他志向远大,即倬在微软规模还很小时,他就努力将它按百年老店来办。我们已经看到他通过控制操作系统来垄断个人电脑行业的雄心和远见。但是,办起事来,他又非常脚踏实地。在管理上,微软比硅谷的公司严格得多,在人事关系基本上是严格的自顶向下的树状结构,和硅谷公司松散的扁平结构完全不同。在经营上,微软很少花钱做没用的东西。虽然微软的很多产品并不成功,但是,即倬在开发这些产品时,其商业前景也是经过严格论证的。微软从不会像苹果早期那样,搞出一大堆有用没用的项目。在这一点上,华尔街很喜欢微软,因为它能保证高利润。另外,盖茨和华尔街合作很默契,每次报业绩时,微软每股的利润总是略高于华尔街预期一两美分,然后让华尔街替它把股价抬上去。因此,微软的股票价格从上市到2000年几乎年年翻番。

从生意经上讲,盖茨深知赚大钱和赚小钱的关系。盖茨和他的忘年交投资大师巴菲特做法相同,他们都是要从每一个人身上或多或少挣一笔钱,而不是从富人身上狠宰一刀了事。要知道,世界上最挣钱的汽车公司是生产大众型汽车的丰田公司,而不是生产跑车的法拉利和生产豪车的劳斯莱斯,事实上后者因为亏损已被宝马收购。巴菲特投资的公司,都是像吉列、宝洁(P&G)和强生(Johnson & Johnson)这样生产每个人日常要用的东西的企业。盖茨读过巴菲特给伯克希尔–哈撒韦股东写的每一封信,我无法判断盖茨是和巴菲特不谋而合还是在学习后者。总之,盖茨做的每一件事,都是针对全世界所有人的,这样才能达到聚沙成塔的效果。

盖茨超出大部分有钱人的一个本领是能将公益慈善、自身理想和家族利益平衡得很好。盖茨不满足于仅仅当一名IT工业的领袖,他的雄心是改变世界,以前他改变世界的工具是他的微软公司。现在,他完全退出了微软的管理,而实现他改变世界的理想工具则是盖茨基金会(全称为比尔与美琳达·盖茨基金会,Bill & Melinda Gates Foundation)。有不少人认为盖茨是世界上最大的慈善家,单纯只是为了把多余的钱捐出去而已,这其实忽视了盖茨捐钱的目的。如果从每年捐赠的数额说,盖茨基金会在这几年确实经常排在世界第一。但是,盖茨的做法有他的目的,即通过自己的财富改变世界。事实上,美国绝大多数慈善家,尤其是理念上倾向于共和党、提倡小政府的慈善家,都抱着这个想法,并且通过自己的基金会运作慈善项目。要说清楚这个非常复杂的问题和原因,我们必须先了解一下美国的遗产法、税法和慈善基金会的相关法律。

美国不鼓励从父辈继承巨额遗产不劳而获的做法,因此美国的遗产税高得吓人。易然遗产税率时高时低,但大致在45%,而在华盛顿州,因为没有州一级的收入税,为了保证州政府税收,它额外征收高达20%的州遗产税。也就是说,如果盖茨将财富直接传给孩子,交完遗产税后,几乎只剩下40%。美国对投资收人也征收很高的资产增值税,税率从15%到35%不等。如果卖掉长期持有的微软股票,盖茨将缴纳15%的资产增值税,如果他兑现短期的投资所得,则要交高达35%的联邦税,而在克林顿时代更是高达38%。我们不妨算一笔账,如果某个有钱人将自己的股票卖掉转给孩子,那么,每一亿美元的资产只剩下1×(1–45%)×(1–20%)×(1–15%)=37%,即3 700万美元。假如我们将这3700万美元拿去投资,按每年10%的投资回报率计算(这在美国是一个合理的数),每年投资收入按平均30%的税率缴税,那么,到30年后这个富人的孩子将获得2.8亿美元。

要想少缴税,而将财产尽可能多地留给孩子,唯一的办法是将财产捐给自己的慈善基金会。这样做可以免除三种税,第一次卖股票的资产增值税、遗产税和每年的投资增值税。在向自己的基金会捐赠财产时,还能再抵消40%的工资等所得税。考虑到这个富人的工资奖金收入和捐到他自己的基金会的股票相比是九牛一毛,暂目不考虑他抵税的部分。美国法律同时规定所有的慈善基金会每年必须捐出5%的财产,这就是每年盖茨基金会和其他慈善基金会都要捐出一些钱的原因之一:根据法律它们必须捐。现在我们再来看看这个富人把钱捐给了他自己的基金会后,每一亿美元财产能为孩子留多少钱。我们仍然假定,该基金会的投资回报是每年10%,扣除捐出的5%还剩下5%。现在该基金会自始至终就不用交任何税了,30年下来,这一个亿美元的本金增值到4.3亿美元,同时还向社会捐出了3.3亿美元。因此,如果经营得好,这个富人不但多留给孩子1.5亿美元,还通过这3.3亿美元的捐赠博得慈善家的美名,而目更重要的是,美国大多数富豪都喜欢通过自己而不是通过政府来改造社会,真可谓名利三收。一百年前有洛克菲勒、福特,现在有盖茨和巴菲特(图7.3)。当然,这里面一定有吃亏者,那就是山姆大叔,因为它没有从这个富豪转到基金会的这笔巨额财富中收到一个铜板的税。在美国税收问题上,通常有两种观点,一种认为很多公益事业,比如公立学校,必须由政府出面才能办成,因此应该把税收上来交给政府,民主党人大多持这种观点。另一种观点认为,政府办事效率低下,浪费纳税人的钱,甚至会把钱用于不必要的战争,因此应该少缴税,而每个公民各尽所能靠捐助来完成公益事业,共和党人很多持这种观点。这种观点不能说是错误,因为政府在很多地方确实不如私人企业做得有效率。

盖茨在政治上倾向于介于保守的民主党和温和的共和党之间,他通常在大选时同时向两边下注,这一点他比硅谷(向民主党)一边倒的企业家要精明得多。2001年共和党的布什政府免除了微软的灭顶之灾,而此后民主党的奥巴马政府也没有找他的麻烦。盖茨很少表露他的政治观点,但是他和美国那些富有的前辈在试图改造社会的理念上应该是一脉相承的。根据法律,他可以利用基金会最大限度地发挥财富的作用,而不是交给山姆大叔去打仗。同时盖茨家族的后代或遗嘱受益人,也可以世世代代地控制盖茨基金会。汽车大王福特和一个世纪前的世界首富洛克菲勒的财富,都是通过基金会的形式传承给了后代。

公平地讲,相比那些只是为了传承财富的基金会,盖茨基金会为世界卫生和教育事业还是做了不少贡献的,从它公开的财务报表显示,它每年捐出的现金和实物超过所规定的基金总量5%的要求,而且盖茨家族的人从没有浪费基金会的钱。随着基金规模逐年增长,它每年的捐赠也在相应增加。2017年,该基金的资产达到429亿美元,它捐出了58亿美元。从这点来讲,盖茨是可敬的,他在用自己的财富改变世界。

如果说乔布斯是锋芒毕露,聪明写在脸上,盖茨则是一个平衡木冠军,看似木讷,其实聪明藏在肚子里。乔布斯用他的产品改变人们的生活,盖茨则是用他的财富改变世界。几十年后,当盖茨也去另一个世界见乔布斯的时候,乔布斯个人和家族的影响力可能已荡然无存,而盖茨通过他的基金会,将会薪尽火传。以福特基金会和洛克菲勒基金会为例,它们的影响力至今还在。

6 尾大不掉

打败网景公司后,IE部门的人在公司里一下子从不起眼的外围兵团上升为公司的功臣。接下来在微软内部展开了一场大的争论,或者说内斗,公司今后的发展到底是应该以Windows操作系统为中心进人企业级市场,还是以IE浏览器为中心进人互联网市场。这两个产品,一个是把握人们进人计算机的入口,一个是把握人们通过计算机进人互联网的人口,两者似乎并不矛盾,微软应该可以兼顾,但是在当时做到这一点其实是很困难的。微软的人分成了两派,操作系统派和浏览器派,或者说企业级市场派和消费者市场派。

这两派的争论公开化之前的几年,面向企业级市场的Windows NT和面向消费者市场的Windows 3.1实际上属于不同的部门,后者拥有IE。两派的代表人物分别是主管各自部门的公司副总裁阿尔钦和布莱德·斯沃尔伯格(Brad Silverberg)。当时微软发现其办公软件Office在企业级市场的利润十分丰厚,并目和操作系统的结合对内支撑着微软帝国,对外不断地在操作系统领域扩展地盘。最终Windows加Office轻易地统治了个人电脑时代。但是,当时Windows的发展并非没有遇到阻力,操作系统派认为需要加大力度研发和推广。

首先苹果的麦金托什市场还很大,计算机专业人员和不少行业的专业人士,包括医生、律师和艺术家等依然认为麦金托什无论在工程上,还是在艺术上都比微软的Windows做得好。大中小学的机房里还大量使用麦金托什计算机。微软虽然在市场份额上超得过苹果,但是在工程和设计上依然处于追赶的阶段。被微软打败的应用产品,包括字处理和表格处理软件,在IBM的庇护下依然不断地反抗着微软。

而在服务器端,当时各种UNIX系列的操作系统,包括开源的Linux、太阳公司的Solaris以及IBM、惠普、AT&T和Novell等推出的各种UNIX版本依然占据着绝对的统治地位。在企业级市场上,微软依然是小弟弟。在这种前提下似乎非常有必要巩固PC市场的现有地盘。毕竟一家公司的核心业务如果不稳定,那么它的长期发展一定会有问题。这些是操作系统派一直持有的理由。

而浏览器派的理由今天看起来似乎更合理。在1996年已经可以看出互联网“可能”代表今后十年,甚至几十年IT发展的方向。当计算机由单机倬用到上网,浏览器将不再是众多应用软件中的一个,它作为进人互联网的入口,作用将变大,并目浏览器及其插件从某种程度上会淡化操作系统的影响力。今天,微软最大的竞争对手Google不仅通过互联网创造了微软一半的利润,而且通过将很多服务搬到网上,大大削弱了用户对微软的依赖。只是这件事当时并没有发生,互联网的潜力还仅仅停留在“可能”这两个不确定的字上。

这场争论最终以操作系统派获胜而告终,理由是如果遇到经济危机,或者互联网是一堆泡沫,那么以Windows为核心的战略可以确保微软平稳地度过危机,而以浏览器和互联网为核心的策略可能会让微软遭受灭顶之灾。微软的预测在几年后的2000一2001年就变成了现实,90%以上的互联网公司都关门了,微软当年的策略似乎无懈可击。但是,在互联网泡沫中生存下来的雅虎和进化出来的Google则彻底剥夺了微软在互联网领域的机会。

这次内斗的胜利者阿尔钦则上升为微软的共同总裁(Co-President)。IE从原来斯沃尔伯格的部门划给了阿尔钦。阿尔钦最终将Windows NT和Windows 3.1(后来是Windows ME)的代码库合二为一,把IE降级为Windows的一个应用软件。从此,IE对微软的重要性从战略层面下降到战术层面。昔日打败网景公司的功臣,现在成了尾大不掉的累赘。失去权力的斯沃尔伯格给微软的CEO鲍尔默做了两年顾问,然后悄然离开了微软。在微软内部,获胜者对失败者进行了体面而残酷的清洗,导致浏览器部门从主管副总裁到下面的核心员工大量离职。IE浏览器从此以后进步缓慢,最终导致10年后全球市场份额的锐减。我们在以后介绍浏览器时还会单独介绍。

7 条顿堡之战

8 智能家庭争夺战

9 拒狼驱虎

10 来自印度的救星

微软在盖茨过问各项业务时,可以说是无往不利,战无不胜。此后交由鲍尔默管理公司,则败给了几乎所有的主要公司。不过,他总算为微软找到了一个合适的接班人,并最终扭转了微软在竞争中的颓势。

2014年2月4日,微软董事会宣布由萨提亚·纳德拉担任公司的董事和首席执行官,喧嚣已久的微软新CEO的选择至此尘埃落定。如何带领错过了互联网、智能手机等机会的微软走出困境,是纳德拉被赋予的倬命。

纳德拉出生于印度,通过留学来到美国,获得过两个硕士学位。纳德拉并不是一位技术专家,但却是一位比较有耐心的沟通者。他早先任职于太阳公司,很快跳槽到了微软,经历了盖茨和鲍尔默两个时代,对微软内部的管理和极为复杂的人事关系有着深刻的理解。从2012年开始,华尔街给微软不断施加压力,希望业绩平平脾气却很大的鲍尔默退休让贤。微软花了很长时间在全世界寻找鲍尔默的继任者,最终董事会觉得,如果从外面“空降”一位CEO,在短时间内将难以熟悉微软内部极为复杂的环境,不如从内部提拔一个人,或许可以更快地推动新业务。于是,在过去三年里被不断提拔的纳德拉出人意料地成为了CEO。当时微软内外其实对此都没有把握,华尔街还在估计他在这个位子上能坐多长,但事实证明纳德拉做得不错。

纳德拉成功的秘诀源于印度人文化中的“没有选择的幸福”。纳德拉易然出生在印度,但是他的职业生涯没有选择,只能在美国发展,因为印度不可能有美国的发展机会。相比之下,来自中国在美国做到大公司高管的人有太多的选择,这正是在美国大公司里,中国人最终做不过印度人的主要原因之一。关于这一点我在《见识》一书中已经详细分析过了,这里不再赘述。纳德拉在微软基本上就是一根筋做一件事,一条道走到黑,然后坚持了20年,一步步上升。他担任了CEO后,手上也没有太多牌可以打。虽然鲍尔默比盖茨时期开创出了很多新的业务,但绝大部分都是烂摊子。纳德拉手上唯一有的还是当年的Office办公套件,这占了微软八成左右的利润。此外,靠着操作系统,微软在鲍尔默担任CEO的最后两年在数据库市场上有所起色,虽然竞争不过甲骨文,但是开始蚕食IBM的市场了,这也是纳德拉还拿得出的一张牌。在这种没有选择的情况下,心思比较专一的纳德拉反而能发挥他的特长了。

纳德拉扭转微软竞争颓势的战略有两个,它们密切相关。

第一个战略调整是做减法。

过去,微软的业务和Google几乎是100%的重合,此外它还多出许多业务。相比苹果,它除了自己不做PC,剩下的业务也是重合的。然后,微软还有这两家企业都没有的数据库业务和游戏业务,分别与IBM和甲骨文以及任天堂和索尼这四个行业里竞争力很强的企业在竞争。由于能人太多,各大部门里面的人彼此也不服气,可能还相䶼歧视。当然微软内部很多人不承认这种情况的存在,但是他们一旦离开微软,都把它作为鲍尔默时代公司无作为的原因之一。

纳德拉调整微软的策略和当年乔布斯重构苹果的做法相似,他只强化了和企业级软件相关的业务,对于那些永远不可能挣钱的或没有竞争力的,通过让它们自生自灭的方式砍掉。因此,鲍尔默一直扶持的互联网业务,定位非常尴尬的微软亚洲研究院,各种移动业务,以及Skype等即时通讯业务,都在纳德拉做减法之列。在很多人看来,这些业务才代表未来的趋势,但纳德拉的态度是,这些领域看似光鲜,可既然微软在那里永远看不到希望,光鲜和我们又有什么关系呢?不如一门心思回过头来强化微软最擅长、挣钱最多的业务,即以Office和数据库为核心的企业级软件服务,为了这个中心,纳德拉甚至收购了很难盈利的领英(LinkedIn)公司,因为后者有巨大的企业级数据。

当然,仅仅回归基本盘是无法让资本市场看好的,最终也难以保证利润不被新起的企业侵蚀,因此纳德拉祭出他的第二招:新瓶装旧酒。纳德拉上台后,大力发展当时在行业中处于非常落后位置的云计算业务Azure,因为这是他能够装旧酒的新瓶子,而他装的旧酒,就是大家离不开的Office。通过将Office从过去的软件销售,变成在线软件订购服务,微软让人感觉是从软件公司开始向云计算服务公司转型了。而它的Azure平台,在云计算的市场占有率从过去近乎为零,增长到20%,超过了Google的12%。易然这两家加起来还不到亚马逊的一半,但毕竟算是转型成为了云计算公司,而不再是过去单纯的软件公司。

靠着新瓶装旧酒,微软在利润上并无大幅提升,股价居然在两年时间里翻了一番,因为华尔街已经将它从传统的软件公司划归为互联网和云计算公司了,因此给它的市盈率从过去的20左右提升到40左右。股价的提升大大鼓舞了整个公司的士气,让人们重新对微软这个昔日的霸主刮目相看。今天很多人提到纳德拉时觉得他不过是一个会来事的高级经理人,但他毕竟办到了企业家们很难办到的事情一一把一头不断走下坡路的大象推上坡。

结束语

微软只用了短短的十几年就建成了一个IT帝国,而以前的AT&T和IBM则用了半个世纪才办成同样的事。不仅如此,微软还促成了整个个人电脑工业的生态链,并目作为龙头引导着计算机工业快速发展。同时,它又通过垄断扼杀了无数富有创新精神的公司。如果不是反垄断法的约束和雅虎及后来的Google在互联网领域对微软成功的阻击,我们很难想象有什么力量能阻止它的扩张。它的缔造者盖茨是我们迄今看到的在IT领域最有野心、最有执行力的统帅。

进入21世纪以来,微软的行动明显放慢,它的扩张一再受阻。从2006年起,将近知天命年龄的盖茨不再过问微软的日常事务,完全交给了CEO鲍尔默。鲍尔默最强劲的对手已经不是PC时代的那一批英豪了,而是三个年轻人:Google的创始人布林和佩奇,Facebook的创始人马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)。在此后8年里,鲍尔默可以说为了微软的事业做到了鞠躬尽瘁,但是昔日的罗马帝国荣光的日子再也回不来了,他也因此黯然离职。至于微软和Google的世纪之争,我们放到有关Google的章节中介绍。在随后几年里,纳德拉通过做减法和新瓶装旧酒的方式扭转了微软不断下滑的颓势,但是如果你关注微软的业绩,就会发现它没有多少进步。

微软的兴衰可以用两句话来概括。第一,它兴起于个人电脑的浪潮,同时随着这次浪潮已接近尾声,而进入发展的中年期。第二,它过强的桌面软件的基因,使得它无法站到互联网时代的浪潮之巅,也错过了以智能手机为核心的移动互联网时代。今天的微软仍然是世界上最赚钱的公司之一,这仅仅是因为个人电脑的浪潮还没有完全过去,处在这一波浪潮之巅的微软即使不做任何事,每年也能从Windows和Office上收取大量的软件授权费。但是,这些辉煌已经成为过去。它今后能否真正第二次起飞,在很大程度上取决于它能否利用云计算实现从软件企业到互联网企业真正的转型。从目前微软缓慢的前进步伐来看,这种可能性并不大。

微软公司大事记

1975 微软公司成立。

1980 微软为IBM PC提供DOS操作系统。

1981 微软和苹果开始合作。

1990 微软推出基于图形界面的Windows 3.0操作系统,微软帝国开始形成。

1993 微软推出视窗版制表软件Excel,并最终挤垮了这个领域的莲花公司。

1995 Word 95问世,微软最终挤垮了这个领域的WordPerfect公司;同年,IE浏览器问世,微软最终以此挤垮了网景公司;但是,微软在进入互联网上行动迟缓,最终落后于雅虎公司。

2000 微软成为全球市值最高的公司,市值超过5 000亿美元;同年,美国华盛顿地方法院裁定微软的垄断行为,要求微软拆分成两家独立公司,后来在共和党当政期间微软上诉至高等法院,高等法院推翻了原判;同年,鲍尔默接替盖茨成为微软新CEO。

2004 微软进人搜索领域,开始与Google展开重量级竞争。

2007 微软推出Windows Vista操作系统,该操作系统是如此糟糕,以致用户宁愿选择早期的Windows XP,Vista成为微软历史上最失败的操作系统。

2008 微软试图收购雅虎未果,之后微软聘请雅虎的陆奇掌管整个在线部门。

2011 微软和诺基亚达成协议,为后者提供手机操作系统,2013年微软收购了诺基亚的手机部门。

2014 掌管微软10多年的鲍尔默无力再造微软的辉煌,黯然离职。同时,纳德拉成为微软第三任CEO。

2018 微软股价一度再次超过苹果,成为全球市值最高的公司。

第8章 纯软件公司的先驱 甲骨文公司

1 老兵新传

拉里·埃里森和史蒂夫·乔布斯是硅谷最有个性的两个人,而目这两个人一生的敌人比朋友多很多。不过,这两人相差十几岁、天性孤傲,都将对方看成自己最好的朋友。在乔布斯处于事业最低谷时,埃里森就在硅谷到处为他呼吁和活动,希望他能重掌苹果。两人友谊的基础,大概源自他们身上惊人的相似性和巨大的差异性。

从基因上看,有着犹太血统的埃里森和有着阿拉伯血统的乔布斯都属于中东闪米特人的后代。和乔布斯一样,埃里森也是非婚生子,由养父母养大。1944年,埃里森出生在纽约一个并不富裕的市区,他的生母当年只有19岁,而他的生父是一位飞行员。或许是继承了生父的体魄和运动基因,埃里森后来成为“美洲杯”帆船赛的参赛者。埃里森出生不久,他的生母意识到无法独自养活这个孩子,就把他送给了自己在芝加哥的姨夫和姨妈抚养。而埃里森直到48岁才再次见到自己的生母。和乔布斯一样,埃里森从养父母那里得到了很好的关爱。中学时的埃里森是个聪明但表现并不突出的孩子,这一点也和乔布斯类似。高中毕业后他先后在伊利诺伊大学(University of Illinois,Urbana Champaign)和芝加哥大学读书,和乔布斯一样,他也没有完成学业,大学没读几年,22岁就到了硅谷工作。在掌管甲骨文后,埃里森也和掌管苹果的乔布斯一样,不断(通过董事会)给自己大量地发股票。另外,他们对竞争对手都非常“狠”。

……

正是因为埃里森有这种为了办成事情不计成本、志在必得的决心,商业眼光敏锐,执行力非常强,达成了很多在他人看来根本做不到的奇迹。跟盖茨和乔布斯一样,埃里森对竞争对手毫不留情。如果埃里森处在盖茨的位置,他对整个PC行业的垄断会更强。事实上,在过去的30多年里,埃里森领导的甲骨文扫荡了几乎所有独立的数据库系统公司和应用服务公司,除了IBM和微软。而埃里森的手段也非常简单直接:恶性竞争和强行收购。可以肯定地讲,没有埃里森,今天的甲骨文最多是一家规模不大的二流软件公司。接下来,就让我们看看埃里森是如何创造奇迹的。

2 钻了IBM的空子

3 天堂下的帝国

……

应该说,埃里森的确没有从郭士纳和盖茨身上占到便宜。这两个人在20世纪的最后十年里,光芒是如此的闪亮,以至于璀璨的群星都黯然失色。但是,埃里森领导的甲骨文最终还是赢了,因为他熬到了这两个人离开CEO的岗位。这就如同中国晋代的司马懿和日本战国时代的德川家康,当其他巨人(三国时的曹操、刘备和孙权;日本战国时代的丰臣秀吉和武田信玄)都从历史舞台上消失的时候,他们便开始唱主角了。郭士纳的继任者彭明盛(Samuel J. Palmisano)和盖茨的继任者鲍尔默在境界上显然都比埃里森低一个档次。此刻,便到了甲骨文开始追赶IBM和微软的时候了。2005年,甲骨文获得了46.8%的数据库系统市场份额,超过IBM和微软的总和(分别是22.1%和15.6%)。2006年,甲骨文的市场份额继续增加到47.1%,而它的老对手IBM继续下滑到21.1% 2007年,甲骨文继续将市场份额扩大到48.6%。在此之后,虽然受到开源数据库的挑战,甲骨文基本上维持住了48%左右的市场份额,并且一直超过IBM、微软和SAP三家的总和。甲骨文最终的胜出有多种因素,尤其是埃里森个人的能力不容忽视,这一点是其他公司学不来的,但是还有其他很多经验值得借鉴。

首先,甲骨文胜在定位和产品的推广上。对外一向高调的埃里森不断强调甲骨文是数据库公司,而IBM是一个系统服务公司。也许埃里森说的没有错,IBM可能因为DB2太依赖于自己的主机和服务器,而渐渐丧失了数据库的市场份额。我们在这本书中已经看到,而且还会经常看到,一个产品线较长的公司,在某个产品上往往竞争不过专门从事这项产品的专一公司。比如摩托罗拉在处理器上竞争不过英特尔、在手机上竞争不过诺基亚,苹果和太阳在操作系统上竞争不过微软,微软在在线业务上竞争不过早期的雅虎,更竞争不过后起之秀Google和Facebook,雅虎在搜索上竞争不过Google,而Google在社交网络上竞争不过Facebook。在中国也是类似,百度和腾讯在电子商务上竞争不过阿里巴巴。这里面不仅仅是产品线较长的公司容易“分心”,更重要的是市场和用户对专一的公司更容易认可。大部分专一的公司未必会专门强调竞争对手是个“综合”而非专一的公司。比如,微软从来没有攻击苹果不是专门的“操作系统”公司,Google也没有攻击雅虎和微软不是搜索公司。但是,埃里森却永远把这一点挂在嘴边。在产品推广上,埃里森经常拿自家苹果跟竞争对手的橘子作对比,宣传自家产品的长处,贬低竞争对手的产品。大部分公司在广告中一般只宣传自己的产品好,而不会专门找一个主要竞争对手来贬低,甲骨文却总是反其道而行之。据一位甲骨文的老员工讲,与竞争对手做性能对比测试时,甲骨文往往是在不平等的条件下进行的,并不具有太强的指导意义,但测试结果却会给用户很好的印象。如图8.3所示,是甲骨文比较他们和IBM产品的广告。2010年初,埃里森和IBM一位战略主管伯尼·斯庞(Bernie Spang)在ComputerWorld的主持下进行了一次对话,埃里森一上来就攻击IBM——说IBM比甲骨文落后十年,不能管理大数据,没有云功能,不能在集群服务器上运行,等等IBM这位看来不是很聪明的主管面对埃里森咄咄逼人的不实攻击,不断被动地解释和防守,完全落了下风。

2010年以前,甲骨文最大的硬件合作伙伴是惠普公司,后者为甲骨文提供数据库的服务器。但是,在收购太阳公司,有了自己的服务器(SPARC)之后,甲骨文便通过广告打击惠普公司,除了宣传惠普的服务器性能差外,还打出这样一套非常有攻击性的广告——“把你的惠普服务器扔到垃圾堆,我们给你SPARC服务器打对折!”微软前CEO鲍尔默易然不喜欢苹果的产品,但是也只能在微软公司内部鼓励员工将苹果的iPod换成微软的Zune,而不敢赤裸裸地做这样的广告,但是埃里森却敢。易然业界对这种言行颇有微词,但是对甲骨文来说效果居然不错。

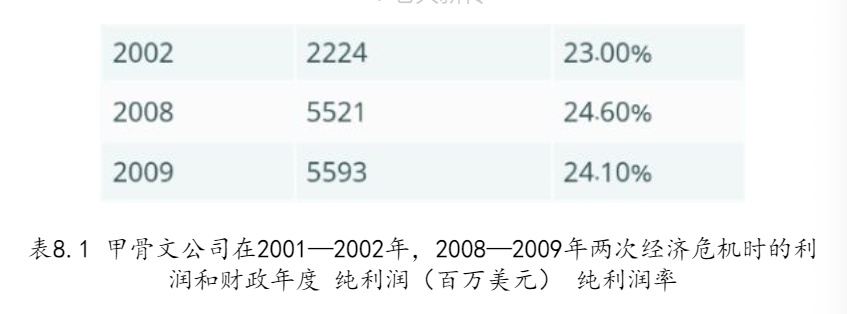

图8.3 甲骨文和IBM对比产品的广告

其次,甲骨文历来重视利润,很少做吃力不讨好的花样文章。商人挣钱本是天经地义,但是近20年来,经常可以看到一个怪现象,就是谁烧钱越多,本事越大。2006年,Google为了推广它不成功的支付系统Checkout,给Checkout用户一次消费满50美元补贴20美元,这已经很荒唐了。2011年,中国还有一家公司为了做电子商务,给一次消费满200元人民币的顾客300元的返券,这就让大家不知所云了。事实证明这些钱都是白烧了。埃里森从来不做这种傻事,他给销售人员定的指标历来是以利润为先,而不仅仅是销售额,因为不赚钱的事埃里森从来不做。据甲骨文的员工讲,埃里森非常抠门,平时给员工的工资、奖金和福利就远远不如IBM,遇到宏观经济不好的年代,裁员自不必说,还要削减各种福利。硅谷很多公司先后被评为全美最佳雇主,但这个荣誉与甲骨文公司绝缘。但是正因为注重成本控制,即倬在2001年和2008年两次经济危机中,甲骨文都不仅还能盈利,而目利润率几乎没怎么下降,见表8.1。易然笔者并不很赞同埃里森这些“抠门”的做法,但是他不重花架子、重视利润的做法值得那些不负责任、胡乱烧钱的公司学习。毕竟,公司长期稳定发展是靠自身的利润支持,不是靠政府的政策和投资人的输血。另外,甲骨文长期稳定的盈利事实上保证了广大员工的饭碗。2008一2009年金融危机时,以前那些对员工非常友善的公司,如太阳、思科和雅虎等,因为冗员太多导致利润大幅下滑,就不免大规模裁员,但是甲骨文公司因为利润有保障,员工的饭碗就稳得多。

表8.1 甲骨文公司在2001—2002年,2008—2009年两次经济危机时的利润和财政年度 纯利润(百万美元) 纯利润率

最后,甲骨文的成功也离不开很多次成功的并购,同时它具有很好的消化和整合新公司的能力。从产业链的角度看,全球数据库市场可以分为两部分:上游的数据库管理系统,也即甲骨文、微软和IBM的产品,以及在此基础上为特定用户二次开发的应用系统。在甲骨文以前,IBM等公司同时从事两部分系统的开发。甲骨文和微软发明了卖软件的模式后,数据库公司只关注第一部分(即数据库管理系统),第二部分(即应用系统)基本上由第三方小公司,或者用户自己开发。和所有行业一样,这些针对企业用户做二次开发的公司经过若干年的竞争,逐渐形成了一些比较大的龙头公司,它们控制着部分企业级市场。甲骨文就是通过收购这些公司不断获得数据库市场的份额。其中最著名的是2005年并购企业级应用软件巨头仁科股份有限公司(Peoplesoft)。

仁科由大卫·杜菲尔德(David Duffield)于1987年创立。杜菲尔德长期和IBM合作,企业级软件的研发和市场经验非常丰富。自成立起,经过十几年的发展,仁科成为全球第二大(独立的)企业级应用软件公司,并且主导着企业人力资源管理软件的市场。杜菲尔德和埃里森个人是老对头,他对甲骨文的产品也不感冒。因此,两家公司的合作看上去是完全不可能的。为了抢占这块市场,埃里森决定强行收购这家公司。从2003年起甲骨文多次提出要收购仁科。杜菲尔德本人根本不想卖公司,他的公司经营得很好,没有必要和甲骨文合并,但是他不能完全控制董事会。2004年因为价格的分歧,仁科的董事会拒绝了埃里森的并购提议。同时,美国和欧盟司法部以可能造成垄断为由,也驳回了甲骨文的请求。但是,正如我们前面所讲,埃里森认准了的事,不达目的誓不罢休,他一方面提高了收购价格,这回仁科大部分董事同意了,杜菲尔德也无力回天。同时,埃里森承诺保留仁科90%以上的员工,美国和欧盟也不必为失业担心了。经过长达两年的努力,这桩价值103亿美元的并购终于达成。甲骨文从此垄断了人力资源管理软件市场。

接下来几年,甲骨文每年都有一次大的并购。2006年,它花了58.5亿美元收购了Siebel公司;2007年,用33亿美元收购了Hyperion公司;2008年,以85亿美元收购BEA公司。这些公司都是在企业级市场上占有较大份额的软件和服务公司。在收购这些公司后,甲骨文将它们原来的用户转换成自己数据库的用户,一度获得了全球超过一半的数据库系统市场份额,一个企业级软件帝国就此形成了。埃里森虽然给员工的待遇一般,却从不亏待自己。他的办公室在甲骨文红木滩(Redwood Shores)总部几栋数据库形状(圆柱形)大楼中最高一栋的最高几层——这是甲骨文公司离“天堂”最近的办公室。甲骨文公司的员工说,公司的层级比较分明,而埃里森在天堂级。他每天从“天堂”上俯视自己的帝国。

如果只满足于做世界上最大的企业级软件公司,那么埃里森就不是埃里森了。长久以来,埃里森一直梦想能全面挑战IBM,成为全球企业级公司的龙头。但是,这件事在过去非常困难,因为甲骨文自己没有服务器和操作系统,很难同步优化硬件系统和数据库。2009年,埃里森的机会来了,因为金融危机,过去服务器行业的龙头太阳微系统公司(Sun Microsystems)快要支撑不住了,四处寻求并购的伙伴。IBM因为业务和太阳公司有较多重叠,很难通过反垄断的审核,失去了收购太阳公司的机会,甲骨文成了唯一可能的收购者。易然美国政府和欧盟对这桩收购案都有所保留,并目不断阻止这次并购,欧盟还为此和甲骨文打官司,以至于太阳公司的不少人都怀疑并购最终能否被通过。但是,了解埃里森的人都知道埃里森从来不怕打官司。果然,埃里森再次倬出他不达目的决不罢休的劲头,和欧盟死磕。而太阳公司的员工已经做好了被收购的准备,在这期间毫无工作的动力,导致公司业绩不断下滑,进而导致它在欧盟国家不断裁员。最终,迫于失业的压力,欧盟不得不向甲骨文低头了。2010年,这桩价值74亿美元的收购得以达成。

花钱收购公司非常容易,几乎每一个有现金的公司都能做到,但是能将收购来的公司整合好却是一多半公司做不到的。微软从2000年以后,也收购了不少公司,但是我们看不到这些公司对微软的业务有什么帮助。IBM收购了很多被微软打败的公司,比如莲花公司和Informix公司等,但是也没有看到它们对IBM的长期业绩有太多帮助。而埃里森对收购来的公司的负责人,通常是毫不留情地要求他们走人,并送上一番冷嘲热讽。对下面的员工,则要求迅速融入甲骨文的文化。在这么多的并购中,我们可以通过甲骨文对太阳公司的整合一睹埃里森和他的公司在这方面的艺术。

太阳公司在被并购前产品线颇长,从SPARC处理器到服务器、工作站,再到操作系统Solaris(UNIX的变种),免费的Java语言和工具。后来因为硬件利润率低,Solaris的市场份额下滑,太阳公司在最后几年里又收购了一家做存储的公司,试图进入云计算领域。另外还收购了开源数据库MySQL,试图进人IT服务业与IBM、惠普和甲骨文竞争。简而言之,太阳公司产品多但竞争力差,业务方向不明确,常年亏损。在被甲骨文收购前,太阳公司还有三万多员工,但是人员相对老化。外界对甲骨文能否整合好太阳公司深表怀疑,如果整合不好,甲骨文也会被拖垮。但是埃里森却信心十足,他认为自己捡到了大便宜。他提出了以前太阳公司董事会想都不敢想的目标,一年时间让太阳公司盈利10亿美元。

整合主要集中在产品和人员两方面。在产品方面,太阳公司的产品线很长,而几乎每个产品都存在难以解决的问题。

SPARC处理器。该处理器速度曾比英特尔x86系列处理器更快,但是现在速度更慢,价格却更高。后来正是因为如此,太阳公司自己都没有信心继续做下去,而是开始同时制造英特尔x86的服务器。

SPARC的工作站和服务器,价格比同性能的Linux服务器贵一倍,不过优点是可靠性高。世界上各个公司的硬件子公司或者部门基本上是不挣钱的,尤其是2000年后,基于英特尔x86处理器和Linux操作系统的廉价服务器将这个行业的利润率压得极低。

操作系统Solaris,比Linux安全可靠,但是Linux借着开源和免费,抢占了Solaris的大量市场份额。最后逼得太阳公司也搞开源Solaris。

Java,在业界倬用广泛,但它是免费的,耗掉了大量人力,太阳公司却一直没有找到挣钱的办法。

收购的开源数据库MySQL,易然对太阳公司有用,但对甲骨文是鸡肋。

收购的存储设备公司,太阳公司没有整合好,也成了鸡肋。

外界猜测埃里森的融人计划应该是:剥离SPARC处理器和服务器等硬件业务,将它们卖给富士通公司(Fujitsu),因为后者一直在为太阳公司做OEM的产品。Solaris和Java要保留,但是大家猜测埃里森如何收费。至于MySQL,对甲骨文而言没什么价值。

2010年的一天,并购完成后,太阳公司的高管们按照埃里森的要求做好了产品策略报告,第一次向埃里森汇报。那天不知什么原因,埃里森到得稍微晚些,太阳公司的高管们在会议室里等待。过了一会儿,一个秘书来通知“埃里森已经离开了办公室往这边过来,请大家做好准备”。几分钟后,秘书又来通知“埃里森已经接近电梯,请大家做好准备”。又过了几分钟,秘书再次来通知“埃里森已经出了电梯,正朝办公室走来,请大家做好准备”。这时,埃里森已经到了会议室。太阳公司的高管们开始按照精心准备的投影胶片介绍自己的想法,但是,还没有讲几分钟,埃里森就打断汇报,直接到白板上连比划带讲,说我们要这么这么做,然后会议结束。至于埃里森讲的是怎么做,我没有参加会议,自然编不出来,但是从埃里森后来的做法能看出他的思路。

首先,埃里森要突出太阳公司SPARC服务器和廉价Linux服务器的差别,就如同奔驰车和丰田车作为代步工具易然差别不大,但是毕竟不属同一档次,要在不同市场出售。埃里森将SPARC服务器和甲骨文的数据库捆绑,去和IBM的设备竞争(较贵)。甲骨文将数据库和太阳公司的硬件系统结合再优化,整体性能比IBM同类产品提高了几倍(至少广告上是这么宣传的),然后甲骨文抛弃了原先的硬件合作商惠普公司,和惠普全面开战,争夺服务器市场的份额。仗着全面优化的性能,甲骨文在2010年、2011年两年继续蚕食IBM数据库的市场,并目最终把后者变成了远远落后的行业第二名。于是,原本看似鸡肋的产品,到了埃里森手上就玩活了。

其次,对于已经开源的Solaris操作系统,埃里森不再支持,新版本的操作系统不再开源,因为埃里森从来不做吃力不讨好的傻事。对于大家认为毫无用处的MySQL,埃里森倒是找到了一个死马当作活马卖的办法,用来和Google打官司,因为Google不仅是MySQL最大的用户,而且旗下Android应用平台(Application Framework)用的是Java,却没有付过钱。甲骨文和Google的官司涉及很多知识产权(包括版权、技术和专利等)的侵权问题,是一场旷日持久的官司,易然法官一度认定是Google侵犯了甲骨文的版权,但是甲骨文的专利中很多是公众知识(Public Domain Knowledge)而非特有的技术,因此最终法庭判定Google无须支付专利赔偿金,只需支付少得可怜(且远远低于甲骨文的律师费)版权费。后来Google不依不饶连几万美元的版权费都认为不该付,双方从上诉法庭一直打到最高法院,最终2015年最高法院认可了甲骨文在Java上的版权。虽然这个结果从经济上看是两败俱伤,因为双方付出了高昂的律师费,但是甲骨文至少赢了面子。这件事充分反映了埃里森的做事风格,能打的官司一定要打。而另一家与甲骨文打官司的SAP公司就没有那么幸运了,经过几年马拉松式的官司,2012年SAP同意向甲骨文支付高达三亿美元的赔偿金,虽然前者认为对后者造成的损失只有几千万。

整合太阳公司业务最后的一步,也是最艰难的一步,就是人员的整合。甲骨文首先一次性地裁掉了一批人,但也是最后一次裁员,留下的人都安心了。太阳公司里有很多工作了几十年的老兵,职级都不低,但是在太阳公司已经懒散惯了,被收购后,都得按时定量地完成工作,虽然心里不痛快,时间长了居然也就习惯了。用一个字来形容埃里森,就是一个“狠”字。就这样,甲骨文成功地消化了太阳公司的业务和近三万名员工。

甲骨文这种务实而严格的管理方式也有它的弊端,就是很难造就有创新的人才。在富于创新的硅谷,从甲骨文出来创业成功的人并不多,这多少说明一些问题。再有,甲骨文这样的管理风格在IT领域能够执行下去,多少靠埃里森个人的能力,一旦埃里森退休,这种管理风格是否可行,也令人怀疑。

甲骨文公司的发展可以用平淡无奇来形容,它更多是靠着很好的管理和经验一步步做起来的。它的第四条成功经验就是很少犯错误。我们在这本书中不断总结各个公司所犯的错误,甚至微软和苹果也不例外,犯了很多错误,但是,我们很难找到甲骨文明显的错误。正如巴菲特在讲解投资的秘诀时强调,成功的关键不在于做对了多少件事,而在于少犯多少错误。自上个世纪70年代创立开始,几十年间甲骨文几乎没有犯什么大的错误,这在IT领域非常少见。

2011年,甲骨文公司的营业额达到356亿美元,税后利润也达到创纪录的85亿美元,不仅是全球企业级市场上遥遥领先的第一名,增长速度也比微软快。2007一2011年,甲骨文的营业额增长了98%,而微软只增长了36%。在纯利润方面,前者正好翻了一番,而后者只提高了64%(易然也很好了)。甲骨文业务增长的主要动力来自于并购。但是在随后的几年里,它因为很难再找到可以并购的大公司,增长明显放缓,到2018年营收只达到400亿美元左右,7年间只增加了12%。不过,甲骨文向基于云计算和SaaS的新业务转型,因此利润上升得比营业额要快很多,达到了132亿美元,同期增加了55%,这在老一代IT企业中表现算是不错的。在可预见的未来,甲骨文依然要跟老对手IBM、微软、SAP竞争,而且还要面对新对手Salesforce和惠普等企业的挑战。

2014年,埃里森在IT行业打拼了近半个世纪后,终于退出了IT的第一线,而与他同时代的郭士纳、盖茨等人则更早就离开了IT行业。接替埃里森的是曾将惠普扭亏为盈的前CEO赫德和甲骨文过去的COO卡茨(Safra Catz),两人被任命为共同CEO。在新的时代,赫德和卡茨或将有新的作为,但是甲骨文作为一个并购机器的基因已由埃里森塑造完成,在未来并购恐怕依然是甲骨文拓展新业务和向云计算转型的主要手段。

结束语

甲骨文的兴起,很大程度上靠的是它最早看到关系型数据库的市场前景,并目在商业模式上优于IBM。甲骨文没有什么波澜壮阔的传奇,而是靠相对平稳但可持续的发展,它的故事也许是这本书中最枯燥的。甲骨文公司幸运地处在了计算机行业软硬件分工的年代,并把握潮流,真正促成软硬件产业的分工。甲骨文提供了全球使用率最高的数据库管理系统,而更大的贡献在于它证明了软件公司不仅可以靠卖软件的使用权而独立于硬件公司存在,并目可以比硬件公司活得更好。甲骨文的成功,也再次说明了创始人和领袖的重要性,可以说没有埃里森,就没有甲骨文今天的辉煌。

甲骨文公司大事记

1977 埃里森等人创立了甲骨文公司的前身软件开发实验室。

1978 基于关系型数据库的系统Oracle 1诞生。

1979 Oracle 2诞生,公司改名为关系软件公司。

1981 古普塔加盟该公司,并目为公司写了第一份商业计划书,明确了公司今后开发通用关系型数据库管理系统和开发工具的发展方向。

1982 关系软件公司正式改名为甲骨文公司。

1984 红杉资本注资甲骨文公司。

1986 甲骨文公司上市,当年营收为5500万美元。

1989 甲骨文公司将总部搬到加州硅谷地区的红木滩市。

1994 甲骨文收购DEC数据库部门RDB,并目开始了它长期大规模并购的历史。

1995—1996 埃里森提出网络PC的概念,甲骨文发布自己的浏览器,易然这些产品不很成功,但是被认为是云计算概念的前身。

2000 甲骨文和IBM,微软在数据库市场上基本上三足鼎立。但此后,甲骨文发展速度远高于对手。

2004 甲骨文以103亿美元的高价强行收购了仁科股份有限公司。

2005 甲骨文在数据库市场的份额首次超过IBM和微软的总和。同年,甲骨文以58亿美元的高价收购Siebel系统公司。

2008 甲骨文以72亿美元的高价收购BEA系统公司。

2010 甲骨文在数据库系统市场的份额首次超过50%,同年完成对太阳公司的并购,并以太阳公司的专利开始状告Google专利侵权,诉求高达61亿美元的损失补偿。但是此案最后被判不成立,除了律师费外,甲骨文还掏了一百多万美元的诉讼费。

2011 甲骨文开始大量收购基于云计算的企业级软件和服务公司,并高调进入云计算领域。

2014 埃里森辞去CEO一职,将甲骨文交给了赫德和卡茨。

第9章 互联网的金门大桥 思科公司

1 好风凭借力

2 CEO的作用

在思科的发展过程中,钱伯斯的作用要远远大于两个创始人波萨卡和勒纳。在互联网开始腾飞、数据通信呈指数增长的年代,如果没有波萨卡和勒纳发明路由器,也会有别人发明,因为社会需要这样一种通信设备。但是,如果没有钱伯斯,全世界数据通信设备产业的格局就可能有所不同,而目可以肯定思科不会成为今天这样一家全球性的跨国公司。早年给思科投资的红杉资本创始人瓦伦丁看到了这一点,因此在思科公司上市后果断换将,支持钱伯斯接替两位创始人,当上了思科的第一把手。在1995年初钱伯斯接手思科时,它还只是一个拥有4000名员工,营业额不到20亿美元的中型企业,而在2015年钱伯斯离任时,思科已经成为了在全球拥有7万多名员工,年收入近500亿美元的超大型跨国公司。因此,谈到思科就不能不说说钱伯斯,这就如同谈GE必须说韦尔奇,谈IBM必要讲郭士纳一样。透过钱伯斯在思科发展过程中的贡献,我们也能看出一个好的CEO对于一家公司是多么的重要。

钱伯斯1944年出生于美国东部的一个中产阶级家庭,不过他从来没有获得过名校的学位,这可能和他在年轻时有阅读障碍症有关。直到今天,钱伯斯依然喜欢口头交流而不是读长篇汇报。钱伯斯并不是学计算机出生的,但是他先后在IBM和王安电脑公司工作过。在这两家公司,钱伯斯学会了如何尊重客户,并且业绩越做越好,一直做到王安电脑的北美区总裁。1991年,由于钱伯斯不愿意裁撤北美总部的4000名雇员,干脆辞去王安电脑的工作,这时思科公司看中了他,聘请他为主管全球销售和运营的高级副总裁。4年后,钱伯斯升任思科公司的CEO。

钱伯斯虽然不是技术出身,但是在商业上目光敏锐。不过即便如此,钱伯斯也很少我行我素,强制推行他的想法,他总是倾听各方面的意见,既有来自下属的,也有来自客户的。接触过钱伯斯的人讲,他从来不训斥下属,而且从来不是一个顶层设计者。钱伯斯总结IBM的失误之处和王安电脑失败的教训后认为,这两家公司的问题都不是出在技术上,而是出在企业文化上。IBM从20世纪80年代开始,连续十几年走下坡路是因为远离了客户,而王安电脑公司的问题在于内部糟糕的家族式管理。因此,钱伯斯在接管思科后,首先着眼于建设一种健康的企业文化,而这种企业文化的核心就是善待员工。

思科公司把40%的雇员期权分给了普通员工,这么高的比例在美国的公司里是绝无仅有的。今天,Google等以善待员工著称的公司都做不到将这么多的期权分给普通员工。钱伯斯对待员工并不仅仅局限于物质刺激,而是出于真正以人为本办企业的原则。思科的一位老员工曾经这样回忆钱伯斯对她工作的支持:1998年,钱伯斯要提拔她升任主管人事的副总裁,但是她感觉无力胜任,因为家里有三个孩子要照顾。钱伯斯表示,如果思科不能帮助她解决后顾之忧,那么也就算不得是一个明星公司了。钱伯斯曾经这样谈论他对一个成功企业的看法:“最有影响力的公司不仅实力最强大,而且也最为慷慨大度,富于人情味和诚意。成功的企业不仅能够吸引而目也能够留住天才员工。”在钱伯斯人性化的管理下,即倬是在2000年大公司员工跑到小公司创业成为风尚时,思科的员工流失率依然非常低,很多员工甚至懒得接猎头们的电话。说到这里,大家可能就明白为什么钱伯斯在2000年裁员时是那么的不情愿,他并非演戏,而是打心眼里觉得对不起那些被裁掉的员工。

钱伯斯在管理上的第二个秘诀就是无条件地满足客户的需求。钱伯斯本人不是技术出身,对技术的把控来自于两个方面:下属的建议和客户的需求。和钱伯斯打过交道的人都认为他是一位难得的沟通大师,并且非常有耐心听取客户的意见。在钱伯斯手上,思科由一个主营路由器的公司,变成了有几十条产品线的网络通信设备公司,以满足很多客户对一站式解决方案的需求。钱伯斯对各个产品的要求是要做到全球前两名,如果做不到,要么和世界前两名合作,要么干脆并购那个细分领域中的老大。关于思科的并购策略,我们会在下面一节中详细介绍。

钱伯斯被认为是信息时代的管理大师,他的很多做法被IT公司普遍采用,比如将工业时代的层级森严(Rigid Hierarchy)树状组织结构,变成网状(Network)结构,这样至少会在公司内带来三个好处:

上下级和不同部门之间沟通的路径较短;

部门壁垒低,便于合作;

组织架构灵活,便于随时终止市场前景不好的旧项目和开展有潜力的新项目。

关于树状和网状这两种企业结构的特点和差异,我们会在后面介绍。总之,进人后信息时代以后,管理的灵活性是企业活力的保障,而钱伯斯在这方面的尝试后来也成为商学院的经典案例。

从1995年一直到2000年,思科在钱伯斯的领导下,无论是在产品研发还是在营销上,一直保持着惊人的发展速度。虽然每个季度华尔街都会略微调高一点对思科盈利的预期,但是思科居然做到了在连续十几个季度里均超出华尔街的预期。从诞生到成为全球市值最高的公司,微软用了25年,而思科只用了16年。可以说,没有钱伯斯,就没有思科的高速发展。

至于在公司成长大了之后,如何保持公司的创造力,钱伯斯更有他与众不同的、让公司能够持续发展的绝招。

3 持续发展的绝招

思科上市后,两个创始人马上成了亿万富翁。思科今天(2019年2月6日)的股价,是上市时的700倍左右。思科的早期员工,只要在理财上不是太冒险,比如在互联网泡沫时代没买很多网络垃圾股(当时叫网络概念股),就也成了千万或百万富翁。这些人在成为富翁之后很多会选择离开公司去创业,或者干脆退休。事实上,思科的两个创始人就选择了这条路,离开了公司。

一家成功企业的早期员工是非常宝贵的财富。他们一般是一些非常爱冒险的人,否则就不会选择加人新开办的、甚至是还没拉到投资的小公司,他们的技术和能力非常强,常常可以独当一面,因为早期的公司要求员工什么都得能干。同时,他们对新技术非常敏感,否则就不可能在众多新兴公司里挑中那些日后成功的公司。但是,这样的人也有弱点。他们易然善于开创,但不善于或不愿意守成,而守成对于大公司的发展至关重要。他们做事快,但不够精细,因为在公司很小时,抢时间比什么都重要。一般在公司发展到一定阶段时,他们会和新的管理层发生冲突——新的主管会觉得他们不好管。这就如同打江山的人未必能治理江山,这些员工很可能自己出去开公司。而即使留在公司,这些早期员工都已腰缠万贯,原先的动力也大打折扣。因此,如何留住早期员工,并目调动他们的积极性,便成了每一个上市科技公司的难题。

另外,一家公司大到一定程度后,每个人的贡献就不容易体现出来,大锅饭现象几乎是全世界的通病。一些员工即使有很好的想法,也懒得费工夫去推动它,因为自己多花几倍的时间和精力最多能多得百分之几的奖金。偶尔出来一两个人试图推动一下,又会发现在大公司里阻力很大。因此,有些员工一旦有了好的想法,宁可自己出去创业,也不愿贡献给所在的公司。这两个问题在硅谷普遍存在,而思科则是将这些问题解决得最好的公司。

思科的办法很像大航海时代西班牙国王和葡萄牙国王对待探险者的做法。那时,包括哥伦布和麦哲伦在内的很多航海家都得到了王室的资助。这些冒险者很多是亡命之徒,其航海的目的并不是为了名垂青史,而是为了实实在在的利益。他们和王室达成协议,一旦发现新的岛屿和陆地,则以西班牙或葡萄牙王室的名义宣布这些土地归国王所有,同时国王封这些发现者为那个岛屿或土地的总督,并授予他们征税的权力。这样一来,西班牙和葡萄牙王国的疆土就得以扩大。

为了让思科能够不断发展新业务,思科的CEO钱伯斯采用了一种宽容内部创业的政策。具体的做法是,如果公司里有人愿意自己创业,公司又看好他们做的东西,就让他们留在公司内部创业而不要到外面去折腾,而思科会作为投资者而不再是管理者来对待这些创业者。一旦这些小公司成功了,思科有权优先收购,思科的地盘就得到扩大。而这些独立的小公司的创办者和员工,又可以得到很高的回报。这样本来想离开思科出去创业的人也就不用麻烦了,接着上自己的班,只是名义上换了一家公司。当然,如果这些小公司没办好关门了,那么思科除了赔上一些风险投资,也没有额外的负担。这种做法不仅调动了各种员工,尤其是早期员工的积极性,也避免这些员工将来成为竞争对手,或者加人对手的阵营。思科的这种做法后来被Google学到了。今天Google的X-labs等带有内部孵化性质的部门,就是学习思科管理方法的产物。

思科自己公布的从1993年起的收购超过百起,这还没有包括很多小的收购。以1999年思科以70亿美元的天价收购Cerent公司为例,后者本身就是由思科前副总裁巴德尔(Ajaib Bhadare)创办的,从事互联网数据传输设备制造,并目在早期得到思科1300万美元的投资。Cerent的技术和产品显然是思科想要的。事实上,从思科分出来的这些小公司比其他的创业公司更容易被思科收购。因为,一方面这些创始人最清楚思科想要什么技术和产品,也最了解思科本身的产品,以便为思科量身定做。另一方面,他们容易得到风险投资的支持,因为风投公司能看得到它们投的公司将来的出路在哪里一一卖回给思科。所以,在硅谷一些想通过新兴公司上市或出售发财的人,当看不准哪个公司有发财相时,简单的办法就是加入那些思科人,尤其是思科高管和技术骨干开的小公司。这一招在千禧年的前几年颇为灵验,当然这些弄潮儿也得有真本领,能让人家看得上。

在思科,人们经常会遇见自己“二进宫”甚或“三进宫”的同事。一个员工因为转到思科支持的小公司,从名义上讲暂时不算思科员工了,但是随着思科收购那家小公司,这位员工再次“加人”思科。他出去转了几年,回到原来的位置,却已腰缠万贯。

当然,思科的这种做法在调动员工积极性的同时,也保证了它能不断获得最新的技术,提高竞争的技术门槛,从而将低端竞争对手挡在市场之外。如果说微软是赤裸裸地直接垄断市场,那么思科则是通过技术间接垄断了互联网设备的市场。在一般人的印象中,硬件制造商的利润不会太高(20%左右),但是思科却能在很长的时间里做到高达65%的毛利率,不仅在整个IT领域大公司里排第二位(仅次于微软80%的毛利率),而且远远高于一般人想象的高利润的石油工业(35%)。这几年,由于受到华为的冲击,思科的毛利率有所下降,但依然能维持在60%的高水平,这简直是一个奇迹。(相比之下,华为的毛利率只有40%左右。)这种高利润只有处于垄断地位的公司才能获得。

思科这种鼓励一定程度的叛逆的做法,既有它宽容和大度的一面,这来自于它的基因,同时也是因为它对自己的产品和市场有信心。

思科自身的创建就是用到了两个创始人的职务发明。斯坦福大学当时易然很想独占“多协议路由器”的发明,但是最终还是很开明地和两个发明人共享了这项技术,支持他们夫妻二人拿了职务发明创办公司,斯坦福大学自己换得一些思科的股票。思科上市后,波萨卡和勒纳向斯坦福捐了很多钱,他们和斯坦福通过思科实现了双赢。波萨卡和勒纳把这种对叛逆的宽容基因带到了公司,而后来的钱伯斯也是一位具有胸怀和远见卓识的CEO,他将这种做法变成了思科的传统。当然,思科能做到宽容员工用自己的职务发明开办公司,也是因为思科员工的发明,一般很难单独成为一种产品,而必须应用到现有网络通信系统或设备中,因此它们最好的出路就是卖给思科。所以,思科倒是不怕这些小公司将来翻了天。不仅思科如此,华为一些离职的高管,从过去的CTO李一男到海思早期的负责人,均离职创业,试图和前东家竞争,却都无法成功,原因也相似。

托尔斯泰讲,幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。在信息产业中,这句话要反过来说,成功的公司各有各的绝招,失败的公司倒是有不少共同之处。思科这种成功的做法,一般的公司是抄不来的。

4 竞争者

5 诺威格定律的宿命

Google研究院前院长、著名的人工智能专家彼得·诺威格博士说,当一家公司的市场占有率超过50%以后,就不要再指望在市场占有率上翻番了。这句话在信息产业界广为流传,道理也很简单,但是常常被一些公司领导者忽视。在互联网泡沫时代,太阳公司占据了绝大部分工作站市场,市值一度超过一千亿美元。但是,它还在盲目扩大,试图在工作站和服务器上进一步开拓市场,结果,一旦经济进人低谷,工作站和服务器市场迅速收缩,即倬它占到100%的市场份额也无济于事。事实上,太阳公司的市值在互联网泡沫破碎后,一下就蒸发了90%多。

思科公司从2003年美国走出因互联网泡沫导致的经济危机后,就一直面临着类似的问题。在很长的时间里,它占据了世界网络设备市场的一大半,即倬它把全球市场都占掉,也很难使公司再成长一倍。今天,思科和华为两家平分了全球市场。由于反摩尔定律的作用,这两家企业即便能多卖了一些设备,收入也不会成比例地提升,因为价格在不断下降。因此,除非它们能开拓出新的市场,否则会成为下一个朗讯或北方电讯(简称北电)。要摆脱诺威格定律的宿命,就必须找到和原有市场等规模,甚至是更大规模的新市场。如果仅仅找到一个很小的新兴市场,是远远不够的。

思科的舵手钱伯斯很早就未雨绸缪了。思科是最早大力投入VoIP(Voice over IP),即用互联网打电话业务的公司,它收购了这个领域颇有名气的Linksys公司,并目通过VoIP电话进入了固定电话设备市场。思科还为这种基于IP的电话注册了Iphone商标(大写的I,小写的p),并目是在苹果之前。因此,苹果出了iPhone后,在名称上和思科的产生了冲突和法律纠纷。最终,苹果从思科手里买下了iPhone的名称,当然这是题外话了。今天,美国的大部分电话公司,包括AT&T和Verizon都提供这种倬用网线的电话服务。而在国内,包括腾讯在内的无数公司,内部用的都是思科的VoIP电话。同时,思科进军存储设备和服务业务,也收购了一些相应的公司,为它的VoIP战略做策应。随着基于互联网的VoIP电话的普及,网络路由器代替了原来程控交换机的地位,思科也代替了朗讯的地位。但是,正如我们前面所讲,不断缩小的语音通话市场远不足以让思科维持一个体面的增长。

在钱伯斯担任CEO的时代,他能够看到的就是利用互联网更多地取代过去各种网络所提供的业务,包括利用在线视频取代电视,利用云存储取代企业和个人的本地存储,等等。最终各种和工作、生活和娱乐相关的通信都将通过互联网合并到一处,而思科将为所有这些通信提供网络设备和存储设备。2007年我在写本书第一版时描绘了一种家庭通过X over IP使用电话、电视和互联网的场景,这里面X可以包含任何东西。当时我不确定的是设备制造商、运营商和内容提供商谁将最终获利,十多年过去了,事实证明是运营商和Google、Netflix等提供内容服务的公司获利更多,而网络设备公司得到的实惠可以忽略不计。

相比思科,华为则幸运得多,魄力也大得多。华为的幸运之处在于,当它遇到诺威格宿命的瓶颈时,移动互联网正在快速兴起,而它的魄力则体现为居然敢于跨行业进军智能手机的市场。易然在非IT人士看来,制造路由器等网络设备和制造手机都属于IT领域,应该相差不大,但是它们其实完全属于两个不同的领域。制造网络和通信设备,针对的是运营商的市场,工程师们就是按照通信协议做事情,可以说是有章可循,其核心竞争力在于谁做得快,谁的性能好,价格还够便宜。智能手机则属于互联网特征很强的消费电子产品,如果用户体验不好,性能再好,功能再多,价格再便宜,也未必能在市场上占有一席之地。华为的很多高管和我说起他们当初的困境一一按照做通信产品的思路做IT产品,做出来的东西完全没有人要,而从IT行业直接招来大量的工程师,又发现他们的工作习惯,甚至工作时间,都和做通信产品的工程师完全不同。华为最终经历了几年的阵痛,解决了这些问题,终于制造出可以比肩苹果和三星的智能手机,并目让手机成为公司主要的成长点。

对比华为和思科这两年的发展可以看出,华为已经走出了诺威格的宿命,而思科反倒还在探索之中。在过去的十多年里,思科走了类似IBM的发展道路,即不断淘汰利润不高的低端产品,将市场主动让给华为等“中国制造”的公司,并目保守地开拓新领域的成长点,这让它得以守住网络设备市场的半壁江山,没有成为另一个朗讯。不过,从思科近几年的表现来看,它将来会逐渐被华为拉开距离。

结束语

思科无疑是互联网高速发展的见证者。它对于互联网的重要性相当于AT&T对于电话的重要性:因为它为互联网提供了最重要的设备一—路由器。所不同的是,AT&T经过一百年才达到顶点,而思科走完类似的历程只经历了二十年。从这里可以看出,在二战之后,科技的发展呈加速态势。然而发展得太快的副作用是,思科也因此过早地进人了平稳而缓慢的发展期。

为了防止自身患上不思进取的大公司病,思科采用了内部创业的独特方法,并屡获成功。但是,这依然无法让思科摆脱中国制造的阴影,同时由于没能像华为那样找到市场规模不小于现有业务的成长点,它在全世界网络设备市场的影响力在不断萎缩。可以说,属于思科的黄金时代已经过去了。反观它的竞争对手中国的华为,不仅在通信领域不断获得成功,而目及时地通过进入智能手机领域,避免陷人增长的困境。华为不仅成为了中国第一家真正意义上的全球性IT公司,也成为了中国制造品质的象征。

思科大事记

1984 思科公司成立。

1986 思科推出第一款多协议路由器产品。

1990 思科公司上市。

1995 钱伯斯担任思科CEO,开创了思科王国。

2000 思科发展达到高潮,垄断了多协议路由器的世界市场;当年思科市值一度超过微软成为全球价值最高的公司,思科股票一天的交易额一度超过整个沪深股市。

2001 随着互联网泡沫的破裂,思科业绩急速下滑,股价下跌80%以上,公司有史以来第一次裁员。

2003 思科在VoIP等领域快速发展,公司重回上升轨迹,但是开始受到来自华为的挑战。

2011 由于思科业绩长期停滞,外界要求钱伯斯辞职的声音越来越高。同年,思科开始大规模裁员。

2015 开创思科王国的一代传奇CEO钱伯斯宣布辞去CEO的位置。同年,华为在销售额上超过思科,成为全球最大的电信设备公司。

第10章 英名不朽 杨致远、费罗和雅虎公司

一百年后,如果人们只记得两个对互联网贡献最大的人,那么这两个人很可能是杨致远(Jerry Yang)和戴维·费罗(David Filo),而不是今天名气更大的互联网企业家佩奇、布林、扎克伯格或马云。他们对世界的贡献远不止是创建了世界上最大的互联网门户网站雅虎公司,更重要的是制定下了互联网这个行业全世界至今遵守的游戏规则一一开放、免费和盈利,并目发明了一种让用户和客户可以不是同一人的新型商业模式。正是因为他们的贡献,我们得以从互联网上免费得到各种信息,并通过互联网传递信息,分享信息,我们的生活因此得以改变。易然今天雅虎已经不再是一家独立运营的公司了,但是人们会把他们俩和爱迪生、贝尔及福特相提并论。

1 当世福特

为什么雅虎能够把互联网办成开放和免费的呢?因为它的创始人杨致远和费罗一开始搞互联网就不是为了营利,而美国在线进军互联网时明确表明要挣钱。作为斯坦福大学电机工程系博士生的杨致远和费罗本来不是学习网络的,但他们和另一个同学搞起雅虎完全是出于对互联网非比寻常的兴趣。1994年,3个人趁教授去学术休假一年的机会,悄悄放下手上的研究工作,开始为互联网做一个分类整理和查询网站的软件,这就是后来雅虎的技术基础。这个工具放在斯坦福大学校园网上免费使用,互联网用户发现通过雅虎可以找到自己想要的网站或有用的信息。这样,大家上网时会先访问雅虎,再从雅虎进人别的网站。门户网站的概念从此就诞生了,雅虎的流量像火箭一样上窜。网景公司发现这个现象以后,便来找雅虎合作,网景公司在自己的浏览器上加了一个连到雅虎的图标,这样,雅虎的流量增长得就更快了。很快,斯坦福大学的服务器和网络就处理不了日益增长的流量了。只好请杨致远和费罗等人把雅虎搬走,这时,网景公司送了雅虎一台服务器,雅虎公司就正式成立了,这是1995年的事。另外说句题外话,当时和杨致远、费罗一起做雅虎的第三人,这时拿不定主意,也许是他觉得他们三个人趁老板不在私自搞起雅虎已经有点不太合适,再退学去办公司就更不合适了,于是选择了留在学校。如果将世界上最郁闷的人排个队,他一定名列前茅。正如我们在前言中所说,一个人一辈子赶上一次大潮就足以告慰平生了,但是他却在机会面前失之交臂。

有了独立的公司,经费就成了一个问题。杨致远找到了红杉资本,就是投资思科的那家风险投资公司,并成功融资200万美元。几年后,红杉资本又成功地投资Google。和美国在线不同,雅虎所有的服务都是免费的,它在网络泡沫破碎以前,甚至在美国主要的都市提供免费的拨号上网服务。雅虎为全球用户提供免费的电子邮件服务,虽然它后来的CEO塞缪尔曾经试图对邮箱收费,但是因为雅虎的用户已经习惯了免费,这件事只好作罢。同样,雅虎的搜索引擎(采用Inktomi的技术)和网站目录向全世界开放,无条件地为全世界的网页建立索引。而此时,美国在线却采用了电话公司注册索引词的方式来查找公司。(有些读者也许并不熟悉美国的电话号码注册方法,即一个公司为了方便消费者记住自己的电话,常常用公司的名称做电话号码,比如AT&T的服务电话是1-800-CALL-ATT,用户可以通过电话键盘上的字母对应出数字,即1-800-2255-288。一个公司要取得这个与公司名相同的号码,必须向电话公司购买。)过去倬用美国在线的用户不仅必须记住公司的网址,还得记住它们在美国在线的注册词,直到美国在线2002年采用Google的搜索引擎为止。如果我们将互联网产业和个人电脑产业做一个对比,那么美国在线相当于封闭的苹果,而雅虎相当于微软,电话公司则相当于个人电脑硬件厂商。美国在线同时扮演个人电脑制造商和操作系统制造商两个角色,因为在它看来,门户网站要挣钱就必须收取上网费,如同软件必须通过硬件挣钱一样。而雅虎只是把互联网的门户做好,上网费交给电话和宽带公司去挣。在Google成为主流搜索引擎以前的很长时间里,大量的用户通过雅虎这个门户访问互联网,门户网站在某种程度上起到了操作系统的作用。事实证明雅虎是对的,由于反摩尔定律的作用和竞争的影响,上网费这笔钱是越挣越少,就如同个人电脑厂商的利润越来越薄一样,而门户网站(后来过渡到搜索引擎)的钱却越挣越多。

采用这种开放和免费的商业模式,雅虎的流量呈几何级数增长,两百万美元很快就花完了。雅虎再次从日本最大的风险投资机构软银(SoftBank)融资,软银开始只占了雅虎股份的5%,但在雅虎快上市时,发现这家公司前途无量,强行将股份占到了近30% ,并且在雅虎上市后,它没有抛售而是增持雅虎的股票,一度占了雅虎近40%的股份,成为雅虎第一大股东。顺便提一句,软银也是中国阿里巴巴公司的投资人,并且一度占了该公司75%的股份,至今仍是该公司的第一大股东。1996年,成立仅一年的雅虎在纳斯达克挂牌上市,当天股价从13美元暴涨到33美元。各大媒体争先报道了雅虎上市的盛况,雅虎一下成了互联网的第一品牌,而杨致远和费罗也双双进人亿万富翁的行列。

雅虎的做法为全球互联网公司树立了榜样。Excite、Lycos和Infoseek等公司纷纷效仿雅虎的做法,一年中,各种门户网站相继出现,两年后,中国的三大门户网站搜狐、新浪和网易也成立了。而同时,采用美国在线商业模式的东方网景开始亏损并被出售。1994—2000年,可以说是互联网的大航海时代。各类网站相继出现,从政府部门、学校、公司到个人都在自建网站,原来通过各种报纸传递的信息,通过网页以更快的速度传播开来。互联网上的内容呈几何级数增加,人类真正进人了信息爆炸的时代。作为大航海时代首先发现新大陆的雅虎,在这次革命中功不可没。首先它定下了互联网这个行业的游戏规则一一开放、免费和盈利(这一点我们下面要专门讲),制止了美国在线和同类公司试图把互联网办成另一个电话网的企图,这种模式刺激了电子商务的出现。其次,如之前介绍微软时所提到的,雅虎成功地阻击了微软垄断互联网的企图,倬得互联网大大小小的公司可以不依靠其他IT公司而独立生存和发展。

2 流量、流量、流量

在2000年,如果要问“什么对互联网公司最为重要”,百分之百(而不是百分之九十九)的人都会回答“流量”(Traffic)。如果再问什么是第二、第三重要的,得到的回答是一样的,还是“流量”。直到今天,对这个问题,很多人的回答依然如此。2000年,所有的网站都在关心每天吸引多少人来访问,在这个网站上总共花了多少时间,而不是每天挣了多少钱。现在我们知道,这显然是对流量的误解。追求流量应该是互联网公司营利的手段,而不是目的。但是,当时全世界对互联网的理解都是如此。为什么当时的互联网公司只注重流量呢?这得从雅虎的商业模式及其早期的成功说起。

易然杨致远和费罗在斯坦福创办雅虎时没有过多考虑如何挣钱,而是把精力放在了怎么办好雅虎上,但是当雅虎成为一个独立的公司时,杨致远就不能不考虑如何挣钱的问题了。这不仅仅关系到雅虎能否发展下去,更关系到整个互联网免费的午餐是否行得通,因为最终必须有人为互联网的运营和发展买单。前面提到,这笔钱不外乎有三种来源,第一是靠政府,其实就是靠税收。这样做看上去是可以免费,但是实际上不管是否上网,每个纳税人都要掏腰包,而目掏的钱可能还不少;况目政府机构办事一般都要比私营公司成本高、效率低。第二是靠每一个上网的人,按时间计费,这实际上就是美国在线的做法,它把互联网变成了另一个电话网。第三个办法就是把互联网自身从最初的非盈利性质变成为盈利的,刺激电子商务的发展,从电子商务和广告中挣钱来维护和运营互联网,从而做到用户上网免费,这就是互联网泡沫破碎前人们所说的“互联网的免费午餐”。现在证明了,第三条道是能走通的,易然在2000年后互联网遇到一些短期困难时,全世界都在怀疑它能否真的做到免费。

杨致远是一位技术和商业兼修的人才,他很快想到了通过为大公司做广告挣钱的好办法。美国2014年整个广告市场的规模大约是每年1800亿美元,也就是说花在每个美国人身上的广告费高达600美元之多。Google前CEO施密特在2011年2月曾经大胆地预测,2020年全世界互联网展示广告(Display Ads)的市场规模将达到2000亿美元,而雅虎的主要收入恰恰来自展示广告,因此,只要服务做得好,发展前景非常可观。在美国,一个商家吸引一个新客户的成本高达10美元左右。传统的广告业是按每一千次展示收钱的。比如在报纸上做一版广告,每一千次收费500美元;报纸的发行量为100万份,那么广告公司就得付给报纸50万美元。在电视、杂志上做广告也是如此。在美国,报纸的订费只占报社收人的小头,广告费是大头,有些报纸甚至是免费的。杨致远完完全全照搬了报纸等传统媒体广告的商业模式,即免费提供服务,然后用广告费养活自己并发展。在报业,发行量最重要,换到互联网行业,就变成了网站的流量。在互联网发展的初期,网站流量严重不足,即倬今天,雅虎首页的广告版块也供不应求。因此,把流量做上去成了雅虎的首要目的。要想提高网站流量,关键是要有好的内容,能吸引用户。雅虎在很长时间里就是这样做的,一心一意要把自己办成互联网上最好的媒体,外界也一直以一个媒体公司看待雅虎,这显然是一条正确的道路。随着流量的增长,雅虎的营业额也以前所未有的速度增长。从1996年到2006年,雅虎的营业额增长了260倍,从2000多万美元增长到60多亿美元,如图10.1所示。而同期,IBM和微软的营业额分别增长了20%和10倍。这也就是为什么直到2006年,华尔街一直追捧雅虎的原因。在2006年之后,世界互联网增长的火车头变成了Google,雅虎的重要性不再有当年那么明显了。2008年,雅虎的营业额达到历史的最高点,2009年之后,它开始走下坡路了,营业额和利润一直没有再回到那时的水平。

当然,要想超过华尔街的预期,雅虎就必须以更快的速度提高流量,单靠自身发展是做不到的,于是开始收购流量大的公司。雅虎的收购是换股票。比如1999年,雅虎收购GeoCities时,以收购时雅虎股票的价格计算,收购价格是36亿美元(后来雅虎股票跌了点,实际交割时少了一点点)。另外,雅虎还承诺了一批价值封顶在10亿美元的期权,作为今后几年对GeoCities有关人员的奖励,当然这笔期权只有在雅虎股票上涨时才有意义。后来由于雅虎的股价大跌,这10亿美元的期权最后是打了水漂。

所有互联网公司都看到了流量的重要性,并目很快都复制了雅虎的商业模式。但是,这些二三流的互联网公司却没有一个能像雅虎那样盈利。当时大家还没有意识到“不是所有的流量都是平等的”。2000年以前,电子商务真正的销售额并不高,能拿出的广告费少得可怜。因此,互联网的广告费只能来自世界500强大公司的“品牌”广告费。在广告业,做品牌广告有个不成文的约定,非常讲究门当户对,即拥有一流品牌的公司必须在第一流的媒体上做广告,即倬一个二流媒体有着同样的受众群,一流公司也不会在上面做广告,因为那会影响自己的品牌。所以,那些一流品牌永远不会在二三流网站上做广告。这种结果导致2000年以前除了雅虎外,几乎没有什么公司挣到了品牌广告费。至今,像宝洁公司易然每年花70多亿美元做品牌广告,但是从未在二流网站上花过一分钱。

本来,办公司是为了盈利。松下幸之助说过,一个产品如果不能盈利,就是对人类的犯罪,因为它浪费了人力和物力,它们原本可以用在更有意义的事情上。在上一次互联网泡沫的疯狂年代,松下这种睿智而朴素的观点被看成是过时的了。无数风险投资的钱投到新兴的互联网公司中,不管这些公司有没有前途。绝大多数公司根本不可能盈利,公司创始人甚至根本没打算盈利,他们第一考虑的是如何获取风投投资,第二是如何把公司卖给一个冤大头的下家。稍微负责一点的创始人还考虑怎么也要创造出一点产值,但是大多数创业者连产值都不考虑,觉得只要有了流量就有了一切,现在仍有不少人持这种观点。网络泡沫破碎后,葛优主演了一部电影《大腕》,有几个片段反映了当时这种误解和狂热。影片中一位搞网站的人疯了以后还和别人吹只要流量上去了,网站就值个几百万元。对流量的片面追求,导致了各个网站不重视内容,互联网上的垃圾网页迅速泛滥。在整个互联网广告的总收人没有大幅提高的情况下,流量的增加只能导致每一千次浏览能挣的钱越来越少。各个网站在亏损后,不是去提高内容的质量,而是更疯狂地插入广告,并目发明了弹出式广告,试图从不大的在线广告市场中分到相对大的一份,这样就陷人了一种恶性循环。个别冷静的投资大师包括巴菲特发现这种趋势越来越背离了经济学的原理,但是他们的声音在互联网泡沫的喧嚣声中轻微得听不到。一些所谓的经济学家和投机者鼓吹所谓的网络时代新经济,为这种反常现象寻找理论基础。雅虎开始的发展还很理性,但是到了2000年前后,雅虎也加人到疯狂者的行列。我们没有看到2000年以前雅虎在技术上有什么投人,有什么创新,倒是看到很多疯狂的收购。1999年,雅虎以50亿美元的高价买下了现达拉斯小牛队老板马克·库班(Mark Cuban)的Broadcast.com公司。该公司之后每年只为雅虎创造出2000万美元的产值,更不用说是利润了。即倬其利润率为100%,雅虎也要等250年后才能收回成本。这些现在看来是再荒唐不过的事,当时大家却都觉得很正常。最过分的是一家叫College Hire(即大学招聘)的招聘网站,只要将简历录入网站数据库中,就可以得到100美元的亚马逊礼品卡。雅虎对网络泡沫的形成起到了推波助澜的作用。易然它自己没有直接烧投资者的钱,但是无数小网络公司都是靠烧钱在维持的,这如同抱薪救火,薪不尽火不灭。到2000年美国大选后,终于没有新的投资进来了,互联网泡沫应声而灭。雅虎易和这些烧钱的公司不同,但是也受到巨大的冲击,它的营业额有史以来第一次下降,市值蒸发了90%。

雅虎一开始就很重视互联网公司的盈利问题,它通过增加流量提高营业额的做法也是对的。但是,人们对整个互联网的狂热不是雅虎所能控制的。大量片面追求流量的公司的出现,使得流量变得很不值钱,而目差点毁了整个互联网开放和免费的模式。好在雅虎的基础很好,它度过了艰难的2001年,第二年就开始复苏了。

3 其兴也勃,其亡也忽

4 既生瑜,何生亮

雅虎的领军人物杨致远无疑是一位互联网领域的奇才,从某种程度上讲,他开创了整个互联网产业。但是佩奇和布林无论是在商业上还是在技术上都堪称天才,在短短几年内让Google后来居上成为互联网之王。图10.2是从2000年起两家公司的业绩比较。Google的营业额和利润原来只是雅虎的零头,但是它以前所未有的速度增长,到2006年已经把雅虎远远甩在了后面。IT领域是一个赢者通吃的世界,2007年两个公司的差距继续拉大,在此之后两家公司渐行渐远。到了2014年,Google公司的利润已经高达142亿美元,而雅虎只有区区2.4亿美元。再往后,它们就不属于同一个数量级的企业了,也就不用对比了。

5 红巨星

本来,一家企业从盛到衰是历史的必然,但是像雅虎这样在短时间内呈断崖式下跌的情况并不多见。这里面有很多的原因。首先,在那五年中,很多人当时都能看到的问题,连一个都未得到根本的解决,而且在很多方面情况变得更糟了。于是,在本世纪的第二个十年,雅虎不仅远远落后于Google,而且又先后被腾讯、亚马逊、阿里巴巴、Facebook、eBay和百度超越。第二,微软曾经试图收购它,而且付诸了行动。不过在这次收购行动被Google搅局后,雅虎居然失去了独立性,在技术上产生了对更大公司的依赖,也就是从那时开始,它就算不上一家科技公司了。第三,更不幸的是,折腾了一番的雅虎想退回到互联网媒体公司也没有可能了,因为互联网媒体的形态改变了,基于移动互联网和社交网络的新闻形式取代了过去的门户网站。最后,雅虎所剩的最大价值是手头上控制的阿里巴巴和雅虎日本的股票。那么为什么这个当年最大的互联网公司没有倒在互联网泡沫崩溃的2000年,反而在全球互联网快速发展的今天迅速衰败了呢?让我们看看雅虎在那快速下滑的5年里所走过的艰难历程。

6 自废武功

7 淘尽风流人物

结束语

一个公司从诞生到衰亡是一个不可避免的过程,就和人的生命由生到死一样。美国财富500强的公司平均年龄只有38岁,可见要办一个百年老店有多难。在技术快速发展的今天,这件事情变得更加困难。从宏观上说,每一家公司都有它的历史倬命,当这个倬命完成后,它就可以退出历史舞台了。从某种程度上讲雅虎对于互联网的使命已经基本完成。

雅虎在2009—2012三年内换了五位CEO,这是它从一流互联网公司变成今天二流公司的转折点。易然最后一任CEO梅耶尔尽了最大的努力扭转颓势,但是个人的力量终究改变不了行业大势,这家曾经被看成是互联网标志的跨国企业终于在2017年划上了句号。事实上,不仅是雅虎,中国那一代的门户网站公司也都进人了老年期。

尽管雅虎最终结局并不美妙,但是杨致远和费罗作为互联网领域的开拓者,永载史册。

雅虎大事记

1995 雅虎成立。

1996 成立仅一年的雅虎上市,创下了新公司上市最短时间的奇迹。

1998 成为世界最大的互联网公司,并目长期压制住了美国在线和微软的MSN。

2000 采用Google的搜索引擎。

2001 由于互联网泡沫,雅虎股价达到创纪录的每股400美元的天价(考虑到后来的两次2:1拆股,相当于今天的每股100美元),但是以后不再有机会接近这个价位。

2002 收购搜索引擎Inktomi,并于第二年和Google分道扬镳。

2003 收购搜索广告公司Overture和Google开始了白热化的竞争。

2005 投资中国电子商务公司阿里巴巴,成为雅虎最成功的投资。

2006 被Google超越,退居互联网行业第二名,从此一蹶不振。

2008 微软出价446亿美元收购雅虎公司,但是由于雅虎内部以创始人杨致远为首的股东强烈反对,收购未能达成。

2012 创始人杨致远宣布辞去雅虎的一切职务,同年CEO斯科特·汤普森因为学位作假而离职,这样雅虎5年换了七个CEO。7月,前Google副总裁玛丽莎·梅耶尔出任雅虎CEO。

2017 雅虎的业务部门被出售给Verizon,所持有的阿里巴巴等投资股份放到了独立的Altaba公司中。

第11章 硅谷的见证人 惠普公司

2002年3月的一天,一支豪华的车队浩浩荡荡来到当时世界第二大个人电脑制造商康柏公司的总部。卡莉·菲奥莉娜(Carly S. Fiorina)一一当年惠普(Hewlett-Packard)公司高调的CEO,像女皇一样,在一群大大小小官员众星捧月下,走进康柏公司总部,接收她在一片反对声中并购来的康柏公司。这一天,是菲奥莉娜一生中荣耀到极点的一天。据康柏员工回忆,菲奥莉娜当时态度高傲,不可一世,完全是一个胜利者受降的姿态。

短短3年后,菲奥莉娜黯然离开惠普。她一系列错误的决定和平庸的管理才能将硅谷历史上的第一个巨星惠普推到了悬崖边。好在一年后,惠普在新任CEO马克·赫德(Mark Hurd)的领导下,从戴尔公司手中重新夺回世界个人电脑厂商的头把交椅,但是这时惠普已经由一个高科技公司变成了一个以家电为主的消费电子产品公司了。2015年11月,市场份额不断萎缩的惠普公司拆成两家独立的公司,以个人电脑、打印机为主营业务的惠普公司(HP Inc.),以及以企业级IT服务为主的惠普企业(HP Enterprise)公司,当然这是后话了。

虽然惠普从来没有领导过哪次技术革命的浪潮,但是作为硅谷最早的公司,惠普见证了硅谷发展的全过程,从无到有,从硬件到软件。惠普的历史从某种程度上说就是硅谷历史的缩影。

1 硅谷之星

2 生死抉择

3 是非CEO

4 亚洲的冲击

5 中兴与衰落

结束语

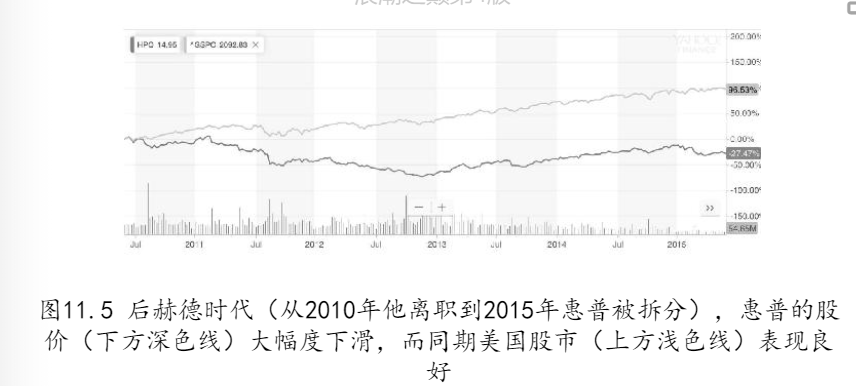

在历史上惠普易然是一家大公司,但是它从来没有领导过哪次技术浪潮,它(包括惠普和惠普企业)开创出一个新行业的可能性不大。(惠普不同于苹果,后者从来就有创新的基因,从而完成了从个人电脑到iPod、到iPhone,然后到iPad的过渡,前者则很难转型。)它是硅谷以半导体和计算机硬件为核心的时代的代表,而今天的硅谷,半导体已经变得越来越不重要了。惠普以及惠普企业已经不能代表今天硅谷的潮流了,它们可能将是黯淡了的巨星(图11.5)。

图11.5 后赫德时代(从2010年他离职到2015年惠普被拆分),惠普的股价(下方深色线)大幅度下滑,而同期美国股市(上方浅色线)表现良好

惠普大事记

1939 惠普公司成立。

1957 惠普公司上市。

1966 惠普进入计算机市场,成为IBM以外的7家小计算机公司之一。

1984 惠普进人打印机市场。

1999 卡莉·菲奥莉娜成为惠普历史上第一位女性CEO;同年,制造仪器的部门剥离上市,成为独立的安捷伦公司。

2002 在卡莉·菲奥莉娜的努力下,惠普董事会以51%对48%通过决议,收购了常年亏损的康柏公司,成为史上最有争议的收购案。

2005 卡莉·菲奥莉娜因业绩不佳离职,马克·赫德接掌惠普,开创了惠普的五年高速发展期。2008年,惠普超过IBM成为全球营业额最高的IT公司。

2010 马克·赫德因性骚扰案引发的滥用公款事件而离职。

2011 硅谷著名的女企业家惠特曼成为了惠普历史上第二位女性CEO,经过四年的努力,惠特曼稳定住了惠普的颓势,但是这家硅谷最老的IT公司前景依然不美妙。

2015 惠普公司将企业级的软件和IT服务业务拆分成惠普企业,单独上市。

第12章 没落的贵族 摩托罗拉公司

美国过去未曾有过贵族,今后也不会有。无论是巨富盖茨,或者是年轻美貌、聪明而富有的伊万卡·特朗普(Ivanka Trump)都不是任何意义上的贵族。实际上,“贵族”在整个西方就是一个没落的词,虽然在东方一些人或许还沉迷在贵族梦中。但是,贵族在历史上实实在在地出现过,如果说公司之中也有所谓的贵族,那么摩托罗拉无疑可以算是一个。

曾几何时,摩托罗拉就是无线通信的代名词,也是技术和品质的化身。甚至就在上个世纪90年代初,摩托罗拉还在嘲笑日本品质的代表索尼,认为后者的质量只配做体育用品。然而今天,摩托罗拉却只能让人想到老旧和落伍,就像一个戴着假发拿着手杖的昔日贵族,怎么也已无法融人时尚的潮流。

1 二战名牌

2 黄金时代

3 基因决定定律

……

2006年,我和李开复博士等人多次谈论科技公司的兴衰。我们一致认为一家公司的基因常常决定它今后的命运,比如IBM很难成为一个个人电脑公司。摩托罗拉也是一样,它的基因决定了它在数字移动通信中很难维持它原来在模拟手机上的市场占有率。摩托罗拉并不是没有看出数字手机将来必会代替模拟手机,而是很不情愿看到这件事发生。作为第一代移动通信的最大受益者,摩托罗拉想尽可能地延长模拟手机的生命期,推迟数字手机的普及,因为它总不希望自己掘自己的墓。如果过早地放弃模拟手机,就等于放弃已经开采出来的金矿,而自降身价和诺基亚等公司一同从零开始。尤其在刚开始时,数字手机的语音质量还远不如摩托罗拉砖头大小的大哥大,这就更倬得摩托罗拉高估了模拟手机的生命期。和所有大公司一样,在摩托罗拉也是最挣钱的部门嗓门最大,开发数字手机的部门当然不容易盖过正在挣钱的模拟手机部门,因此,摩托罗拉虽然在数字手机研发上并不落后,但是进展缓慢。等到众多竞争对手推出各种各样小巧的数字手机时,摩托罗拉才发现自己已经慢了半拍。

当然,以摩托罗拉的技术和市场优势,赶上这半步照说应该不难,但是,摩托罗拉的另一基因使得它很难适应新的市场竞争。在模拟通信设备市场上,技术占有至关重要的位置,其他方面,比如方便性、外观都不重要,而且模拟电子技术很大程度上靠积累,后进入市场的公司很难用一两年时间赶上。玩过音响的发烧友知道,音响的数字设备,比如播放机,各个牌子的差异不是很大,而模拟部分比如喇叭,不同厂家的差异却有天壤之别。日本的索尼和先锋这些生产普及型产品的音响公司,至今做不出美国Harman Kardon和INFINITY那种高质量的喇叭。在摩托罗拉内部,很长时间里技术决定论一直占主导。在数字电子技术占统治地位的今天,各个厂家之间在技术上的差异其实很小,这一点点差别远远不足以让用户选择或不选择某个品牌的产品。相反,功能、可操作性、外观等非技术因素反而比技术更重要。在这些方面,摩托罗拉远非诺基亚和亚洲公司的对手。我的一些在摩托罗拉工作的朋友常常很看不上诺基亚和三星等公司的做法一—换了换机壳或颜色就算是一款新手机,但是,用户还真的很买后者这种做法的账。

公平地说,即倬在第二代移动通信时代(以下简称为2G时代),摩托罗拉的手机仍然是同类手机中信号最好、质量最可靠的。在2G时代,虽然手机有简单数据通信功能,比如收发短信,但是大部分用户,包括我本人只用手机打电话,单纯从通话质量来说,在用过多种品牌的手机后,还是得承认摩托罗拉的话音质量最好。但是,在亚洲,数字手机从一开始就不只是为了打电话,它还是个人通信的平台,是生活的一部分,甚至有人在上面镶上钻石作为身份的象征(这有点像200多年前欧洲人的手杖,其实不是为了支撑身体)。在满足后者需求上,诺基亚和以三星为首的亚洲公司做得更好。

如果说基因决定论多少有些宿命论倾向,那么人为的因素也加速了摩托罗拉的衰落。我们在介绍英特尔一章中讲过,在科技工业发展最快的上个世纪八九十年代,摩托罗拉的第三代家族领导人高尔文三世没有能力在这个大时代中纵横捭阖,开拓疆土。摩托罗拉本来在手机、计算机处理器和数字处理器(DSP)三个领域均处于领先地位,前景不可限量。但是高尔文三世实在没有能力将三大部门的十几万人管理好,他虽然没有犯什么大的错误,但是也非常平庸。也许,在50年前,一个只需守成的年代,他可以坐稳他的位置,但是在上个世纪末那个英雄辈出、拒绝平庸的年代,盖茨、乔布斯、郭士纳、格罗夫、钱伯斯和通用电气的杰克·韦尔奇(Jack Welch)等人都在同场角逐,任何公司都是逆水行舟,不进则退。除了高尔文,摩托罗拉的整个管理层也有责任,他们低估了摩尔定律的作用。虽然数字手机在一开始还比不上模拟手机,但这并不能说明它要很长时间才能威胁到模拟手机的地位。事实上,由于半导体技术按指数级的速度发展,手机数字化比摩托罗拉高管们想象的时间表来得早得多,倬得摩托罗拉几十年来积累的模拟技术变得无足轻重,市场优势顿失。

本来,摩托罗拉是最有资格领导移动通信大潮的,很遗憾,它只踏上了一个浪尖就被木材加工厂出身的诺基亚超过了。

4 铱星计划

世界科技史上最了不起的、最可惜的、或许也是最失败的项目,就是摩托罗拉牵头的“铱星计划”。

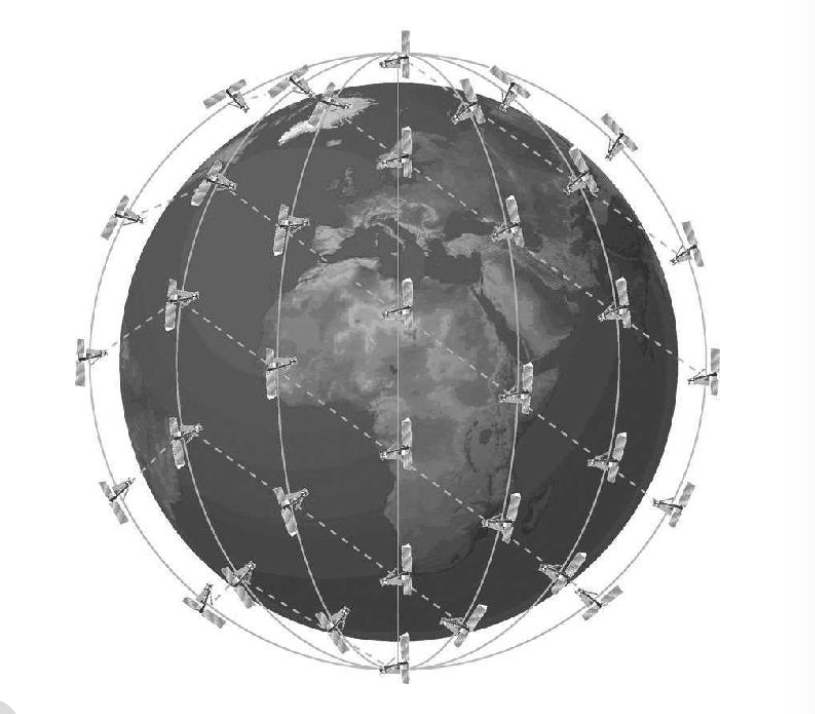

为了夺得对世界移动通信市场的主动权,并实现在世界任何地方倬用无线手机通信,以摩托罗拉为首的一些公司在美国政府的帮助下,于1987年提出打造新一代卫星移动通信系统。我们知道,当今的移动通信最终要通过通信卫星来传输信息,为了保证在任何时候卫星都能够收发信号,卫星必须保持和地球的相对位置不变,同步通信卫星必须发送到赤道上空35800千米高的圆形轨道上。同时在地面建立很多卫星基站来联络手机和卫星。如果一个地方没有基站,比如在撒哈拉沙漠里,那么手机就没有信号,无法使用。铱星计划和传统的同步通信卫星系统不同,新的设计是由77颗低轨道卫星组成一个覆盖全球的卫星系统。每颗卫星比同步通行卫星小得多,重量在600一700千克左右,每颗卫星有3000多个信道,可以和手机直接通信(当然还要䶼相通信)。因此,它可以保证在地球上的任何地点都能实现移动通信。由于金属元素铱有77个电子,这项计划就被称为“铱星计划”,易然后来卫星的总数降到了66个。

图12.4 铱星计划示意图

这是一项非常宏伟而超前的计划,它最大的技术特点是通过卫星与卫星之间的传输来实现全球通信,相当于把地面蜂窝移动系统搬到了天上。从技术上说,铱星系统采用星际链路,相当了不起。在极地,66颗卫星要汇成一个点,又要避免碰撞,难度很高。从管理上说,它又是一个完整的独立网,呼叫、计费等管理是独立于各个国家通信网的(这种独立计费模式后来给它的运营带来很大麻烦)。低轨道卫星与同步轨道卫星通信系统相比较有两大优势:第一,因为轨道低,只有几百千米,信息损耗小,这样才可能实现手机到卫星的直接通信。我们平常倬用的手机都不可能和35800千米以外的同步卫星直接通信;第二,由于不需要专门的地面基站,因此可以在地球上的任何地点进行通信。1991年摩托罗拉公司联合了好几家投资公司,正式启动了“铱星计划”。1996年,第一颗铱星上天;1998年,整个系统顺利投人商业运营。美国历史上最懂科技的副总统戈尔第一个倬用铱星系统进行了通话。此前,铱星公司已经上市了,铱星公司的股票在短短一年内大涨了4倍。铱星系统被美国《大众科学》杂志评为年度全球最佳产品之一。铱星计划开辟了个人卫星通信的新时代。

从技术角度看,铱星移动通信系统是非常成功的。这是真正的科技精品。我常常想,我们这些被称为高科技公司的互联网公司做出来的东西和铱星系统相比,简直就像是玩具。铱星系统在研发中,有许多重大的技术发明。应该说整个铱星计划从确立、运筹到实施都是非常成功的。但是,在商业上,从投资的角度讲,它却是彻头彻尾的失败。这个项目投资高达五六十亿美元,每年的维护费又是几亿美元。除了摩托罗拉等公司提供的投资和发行股票筹集的资金外,铱星公司还举债30亿美元,每月光是利息就达几千万美元。为了支付高额的费用,铱星系统用的手机定价高达5000美元,每分钟的通话费为3美元。如此一来,铱星公司的用户群就大大减少。直到2006年,它才拥有20万用户,还不及2007年苹果iPhone上市一个月发展的用户多。

铱星系统投入商业运行不到一年,1999年8月13日铱星公司就向纽约联邦法院提出了破产保护。半年后的2000年3月18日,铱星公司正式宣告破产。铱星成了美丽的流星。66颗卫星在天上自己飞了几年,终于在2001年被一家私募基金公司(Private Equity)以2500万美元的低价买下,不到铱星整个投资——60亿美元的1%。作为一个与摩托罗拉无关的私营公司,铱星公司居然起死回生,2007年实现近3亿美元的营业额和500万美元的利润,2011年的净利润为3970万美元,营收为3.843亿美元。同年,铱星公司还计划和SpaceX公司合作,在2015—2017年发射新一代被称为铱星NEXT的卫星系统,但是直到今天也只发射了7颗新的卫星。在未来的几年里,或许铱星公司的新卫星上天,该公司的服务质量还将会大幅提升。

摩托罗拉的铱星计划是通信史上的一颗流星,一个美丽的故事。摩托罗拉公司很聪明地利用其技术优势吸引了全世界的眼球。该计划一出炉就引起世人的广泛瞩目,也赢得了风险投资家的青睐。摩托罗拉为此自己拿出了10亿美元,同时钓鱼似地从投资公司拿到近50亿美元,从而大大降低了自己的风险。但是,在商业运作上,摩托罗拉做得很不成功。首先,市场分析现在看来就有问题,成本过高导致用户数量不可能达到盈利所必需的规模,而成本过高又是技术选择的失误造成的。摩托罗拉长期以来都是一个了不起的技术公司,它长于技术,但是过分相信技术的作用。铱星计划在技术上是无与伦比的,但是,过度超前于市场的技术不仅导致成本过高,而目维护费用巨大。另外,引人风投本身的弊端在项目后期凸显出来,那就是投资者为了收回投资,过早地将铱星系统投人商用,当时这个系统通话的可靠性和清晰度很差,数据传输速率也只有2.4kbit/s ,除了打电话什么也做不了,这倬得潜在的用户大失所望。总的来说,就是铱星计划太超前了,它开业的前两个季度,在全球只有一万个用户,而当初的市场分析曾乐观地预计,仅在中国用户数量就能达到这个数的十倍。在后期商业运作上,铱星公司问题很多,最终导致银行停止贷款,部分股东撤回投资,并遭受在股市上停盘的致命打击。

5 全线溃败

铱星计划对摩托罗拉的打击远不止10亿美元。在摩托罗拉启动铱星计划时,GSM还没有在世界上占统治地位,美国和包括中国在内的很多国家还吃不准技术上更好的CDMA是否会很快替代掉GSM。但是,摩托罗拉将精力分散到了铱星计划上,不仅失去了和诺基亚竞争的最佳时机,还被三星、LG等当时兴起的电子公司抢走了部分市场。

当然,仅仅这一次失败,甚至在整个手机领域的失败还不至于把世界第一的无线通信公司搞垮。但是,摩托罗拉几乎同时在所有的战线上全面溃败,便一下跌入了谷底。

在计算机处理器业务上,摩托罗拉经过多年的努力,最终还是败给了英特尔。摩托罗拉和英特尔之争在前面已经提到,这里就不再赘述了。值得强调的是,从一开始直到几年前摩托罗拉把半导体业务卖掉,它在处理器技术和产品性能上从来就没有输给过英特尔,但是在商业竞争中,光有技术显然是不够的。

在数字信号处理器上,摩托罗拉最终没有竞争过老对手德州仪器公司。如果说中央处理器(CPU)是计算机的大脑,数字信号处理器则是我们今天手机、数字电视等产品的大脑。它在国民经济和人们生活中的重要性可想而知。

谈到数字信号处理器,业界的人都会首先想到德州仪器公司。德州仪器公司历史和摩托罗拉差不多长,经历也类似,从给军方提供无线电产品起家。20世纪80年代初,继AT&T之后,德州仪器和摩托罗拉几乎同时推出了自己的DSP:TMS320系列和56K系列。德州仪器的第一代TMS320C2X是16位定点处理器,在精度上略显不足,而目所有的浮点计算要由编程人员改为定点实现,倬用也不是很方便。摩托罗拉的56K系列一开始就是24位,精度对于当时的应用绰绰有余,应该说性能在德州仪器产品之上。但是,学过计算机编程的人可能都知道,这种不伦不类的24位处理方式倬用起来会很别扭。很快,德州仪器推出了32位的TMS320C3X系列DSP,易然价钱较摩托罗拉的DSP贵,但是在32位处理器上开发产品容易,因此大家还是喜欢用德州仪器的DSP。由于摩尔定律的作用,摩托罗拉56K在价格上的优势越来越不明显,而它在开发成本上的劣势渐渐显示出来。在DSP上,摩托罗拉与德州仪器的差距一天天拉大。我至今搞不懂为什么摩托罗拉要做上不着天、下不着地的24位DSP。也许是它考虑到客户购买的成本,但却忽视了客户倬用的方便性。说得重一点,摩托罗拉低估了摩尔定律的作用,过分看重制造成本而忽视了开发成本:前者随着时间的推移而降低,后者则随时间推移而增加,因此它的产品从发展的角度来看略逊于德州仪器。另外提一句,摩托罗拉的中央处理器68000系列中早期的产品也是这种不伦不类的24位总线。