概述

前言

按照电子书整理小组的说法,这本书本身就是奇书,中文翻译版也是奇书,连电子书也是奇书。

我觉得这个说法还是很恰当的,虽然我没很仔细的阅读这本书。

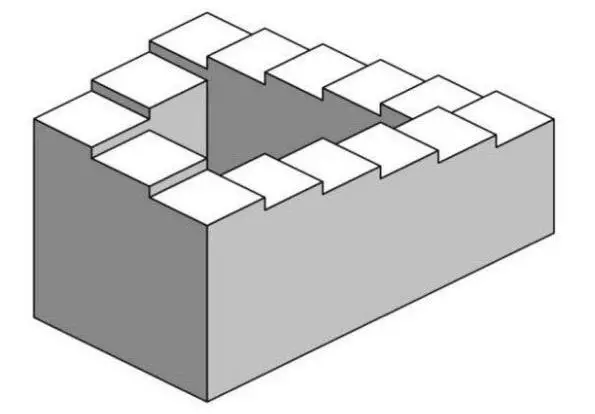

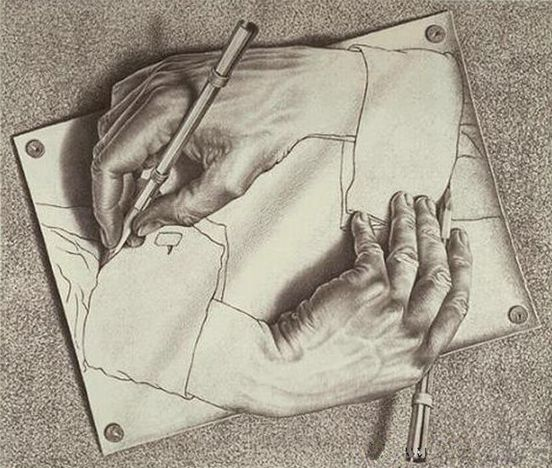

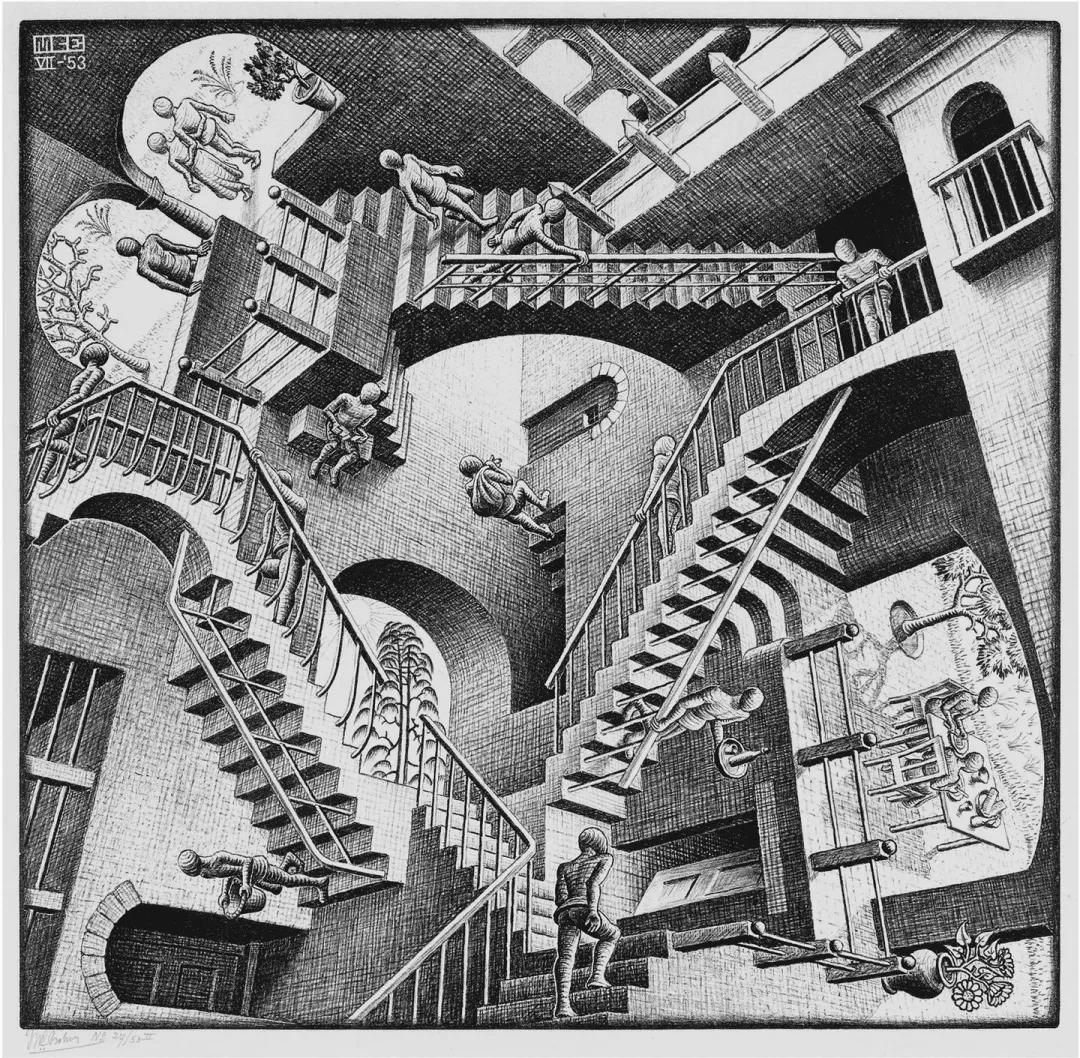

好多年前,我很痴迷于埃舍尔的有着「意料之外、情理之中」的画作,这种画作最早起源于彭罗斯阶梯,下面是几幅相关的图片。

书籍简介

作者: 【美国】 侯世达

出版社:商务印书馆

副标题:集异璧之大成

原作名: Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid

译者:刘皓明

出版年: 1997-5

页数: 1053

定价: 88.00 元

装帧:精装

ISBN: 9787100013239

内容简介

集异璧-GEB,是数学家哥德尔、版画家艾舍尔、音乐家巴赫三个名字的前缀。《哥德尔、艾舍尔、巴赫书:集异璧之大成》是在英语世界中有极高评价的科普著作,曾获得普利策非小说奖。它通过对哥德尔的数理逻辑,艾舍尔的版画和巴赫的音乐三者的综合阐述,引人入胜地介绍了数理逻辑 学、可计算理论、人工智能学、语言学、遗传学、音乐、绘画的理论等方面,构思精巧、含义深刻、视野广阔、富于哲学韵味。

中译本前后费时十余年,译者都是数学和哲学的专家,还得到原作者的直接参与,译文严谨通达,特别是在原作者的帮助下,把西方的文化典故和说法,尽可能转换为中国文化的典故和说法,使这部译本甚至可看作是一部新的创作,也是中外翻译史上的一个创举。

作者简介

道格拉斯・理查・郝夫斯台特(Douglas Richard Hofstadter,1945 年 2 月 15 日-)

中文名侯世达,美国学者、作家。主要研究领域包括意识、类比、艺术创造、文学翻译以及数学和物理学探索。因其著作《哥德尔、埃舍尔、巴赫》获得普立兹奖(非小说类别)和美国国家图书奖(科学类别)。

侯世达是美国印第安纳大学文理学院认知科学杰出教授,主管概念和认知研究中心。他本人和他辅导的研究生组成 “流体类推研究小组”。1977 年,侯世达原本属于印第安纳大学的计算机科学系,然后他开始了自己的研究项目,研究心理活动的计算机建模(他原本称之为 “人工智能研究”,不久就改称为 “认知科学研究”)。1984 年,侯世达受聘于密歇根大学,任心理学教授,同时负责人类认识研究。1988 年,他回到印第安纳大学,任 “文理学院教授”,参与认知科学和计算机科学两个学科,同时还是科学史和科学哲学、哲学、比较文学、心理学的兼职教授,当然侯世达本人表示他只是在名义上参与这些系科的工作。2009 年 4 月,侯世达被选为美国文理科学院院士,并成为美国哲学会会员。

侯世达曾说过他对 “以计算机为中心的宅文化感到不适”。他承认 “(他的受众中)很大一部分人是被技术吸引”,但提到他的成果 “激励了很多学生开始计算机和人工智能方面的研究” 时,他回应说尽管他对此感到高兴,但他本人 “对计算机没有兴趣”。那次访谈中他谈到一门他在印第安纳大学教授过两次的课程,在那门课程中,他以 “怀疑的眼光审视了众多广受赞誉的人工智能项目和整体的发展”。例如,就国际象棋选手卡斯帕罗夫被超级计算机深蓝击败一事,他评论说 “这是历史性的转折,但和电脑变聪明了没有关系”。

正文摘录

作者为中文版所写的前言

我的《哥德尔、艾舍尔、巴赫》一书中译本的出版使我感到极大的快乐,因为我对中国的语言和文化一直有一种特殊的迷恋和喜爱。在这篇前言中,我要说明我个人对中国和中文的兴趣是从何而来的,以及我是如何得知并介入了《集异璧》的中文翻译的。然后我将解释一下英文的《集异璧》中一些语言和结构方面的特点,以及它们是如何给把本书翻译成任何其它语言的工作摆出难题的。当然,还有就是这些问题在中文翻译那里是怎样一种情形。对我来说,这种问题是所有智力问题中最迷人的。我希望中国读者能够不仅在阅读这篇前言的时候,而且(这是更重要的)在阅读这部杰出译作的整个过程中,乐于思考这些问题!

我个人对中国及其语言的兴趣

一般地说,中国对于西方人似乎是个最具异国情调的国家,中文是种最有异域风味的语言。我小的时候当然也有这种感觉。然而,除此之外,我还有幸在邻近旧金山的地方长大。旧金山是个有众多中国人和世界著名的 “唐人街” 的城市。每隔几个月,我的父母就会带我去旧金山,并且必然要光顾那里的唐人街,逛一逛中国商店,在中餐馆吃饭(当然是用筷子!)。这种旅行总能给我极大的快乐。

关于唐人街,我记得最清楚的事情之一,就是那许多书法优美的巨大而多彩的汉字招牌(有些当然是霓虹灯做的,但其形状都具有天然的笔划感)。我过去总觉得我们自己的字母充满着神秘,因此,如此迥然不同的另一种书写系统的外观 —— 其符号又比我们的复杂和繁难得多 —— 便使我产生了无尽的神往。在一次去旧金山的这种旅行中 —— 当时我大概有十或十一岁 —— 我买了一本汉英辞典,试图学会一些方块字,但这太难了,我很快就放弃了。

很多年以后,在我大约三十岁的时候 —— 事实上,当时我正在斯坦福大学撰写《集异璧》—— 我对中文的迷恋仍然未泯,因此我修了一年的中文课。对从我孩提时期以来一直见到和听到的这种语言的书面字词和声音的逻辑作一番真正的理解,这从一开始就是激动人心的。一年过去之后,当我已经能够理解老师说出的完整句子的时候,就更是激动不已了。

可惜我的知识并不很牢固,在我迁到印第安纳又过了几年之后,我的那点中文大都烟消云散了。然而幸运的是我又一次有了一点空闲时间,并能坐下来第二次学一年级的中文课程。这次,我的知识得到温习和强化,这足以激发我几个月以后坚持自学下去。到这次学习快要结束的时候,我甚至和一位中国朋友在电话上进行了五分钟的简单交谈 —— 从某些标准看是微不足道的,但是我当时十分自豪,而且直至今天它还是我记忆中的一个光点。

无论如何,我花在中文上的两年半的工夫已经使我对于与这个国家及其语言有关的东西更敏感了,因此,当我得知 —— 十分偶然地 —— 有人正在从事我这本书的中译工作时,我抱着异乎寻常的兴趣想知道详情。

《集异璧》独特的语言和结构特点

如果《集异璧》是一部关于某个科学领域的平铺直叙的书,那么我也许就不会为将它译成各种文字的事而操心了。然而,《集异璧》使用了一种非常不正统的方式来表述科学思想:这本书是由交插的对话和章节组成的,这种格式使得种种概念先在对话中得以介绍,接着在随后的一章中更深刻地 “回响” 出来。就语言和形式结构而言,各章都是颇为直截的,而对话则迥然不同。每篇对话都以某种方式同著名的巴洛克时期作曲家约翰・塞巴斯第安・巴赫的某支对位乐曲相关联,即在结构上或松散或严格地摹仿他的那支乐曲。此外,多数对话都包含有巧妙的英语文字游戏。几乎所有对话都有一个或多个 “结构性双关” 为其特征 —— 这是一些除了载有重要的语义之外,还具有复杂的形式特征的段落。总之,英文《集异璧》的许多篇章在具有平铺直叙的文字内容的同时,又具有通过其结构布局所体现的隐藏意义。因此,把这本书译成任何其它语言都是一项令人望而生畏的工作。

由于考虑到这一点,1981 年我便逐行通览了全书并加上了注释,指明了所有成语典故和结构性双关。我把它寄给了我的出版商,要求他们给每位译者各寄一份。从 1983 年到 1985 年,我还花了几个月的时间同两位法语译者共同磋商法文翻译,有时也同另一些译者合作从事于把它译成其它语言的工作,特别是荷兰语、德语、意大利语和西班牙语。这些经历是特别富于启迪性的,我认为他们的经验对于未来《集异璧》的译者来说是不可缺少的。因此,我写了一篇短文,对于一些关键问题的解决提出了建议。我请求我的出版商把它连同其它材料一起分发给《集异璧》未来的所有译者。通过这种办法,我希望能在将《集异璧》译成任何语言时保证高质量。

中文《集异璧》的翻译工作

正像我前面提到过的,我得知中译《集异璧》的工作正在进行纯属偶然。我的一位同事于 1985 年访华,他回来后对我说他在北京大学计算机科学技术系会见了两位教授 —— 吴允曾和马希文 —— 他们正指导着一项中译《集异璧》的工作。我又激动又惊讶,并亟于确认他们的翻译小组也会得益于其它翻译小组已积累的经验,因此我立刻给他们写了一封信。

我很快就收到了一份吴教授用优美的英文写来的热烈答复。在信中,他并未提到事实上他在一两年前访问美国时曾试图与我联系,以便使我了解这个翻译计划的存在(令人奇怪的是,我只是最近才得知他的那次尝试)。当时他的信只是谈到了我所提出的几个话题,比如,他证实了我的怀疑,即这个小组不包括任何母语是英语的人。他还告诉我译文的初稿已大致完成,但在许多方面还需要大量时间进行修改,并且他们愿意这样做。当然,我的中文水平不能胜任这一工作,然而幸运的是,我有两个亲密的中文说得很出色的美国朋友,而他们对翻译问题也十分着迷。结果是他们中的一位:莫大伟 [David Moser],能够并愿意前往。因此我在回信中建议大伟去北京参加这个翻译小组。

吴教授和马教授对此欣然同意,因此,1986 年初,大伟启程赴北京。在他逗留期间,他被安排住在北大校园里。他到达后不久就见到了对他表示欢迎的吴教授。大伟还见到了一位翻译小组的新成员,他名叫严勇,是计算机专业的研究生(马教授当时在国外,其他四位译者 —— 郭维德、郭世铭、樊兰英和王桂蓉 —— 的工作已基本完成了,而王培当时尚未参加进来)。大伟和严勇很快成了好朋友,而严勇随后又把大伟介绍给刘皓明,他的专业是文学,严勇把他带到小组里的部分原因,是由于他在构造具有独创性的中文文字游戏方面所具有的聪敏。这三个人很快成为挚友和强有力的工作伙伴。

吴教授访问安阿伯和我们对翻译中 “信” 这一原则的讨论

大伟抵中国后不久,吴教授再次启程前往西方,并途经密执安州的安阿伯 [Ann Arbor, Michigan],我当时就住在那里。我的研究生和我都亟于知道吴教授如何能讲如此出色的英语。他解释说,在小的时候,他上过一所完全用英语授课的学校,他甚至还得到过一个英文名字 ——“安德鲁”[Andrew]。他很希望我们用这个名字来称呼他,然而把他看成是 “安德鲁”,对我们来说总觉得有点不自然,因此对于我们大家,他依然是 “吴教授”。

吴教授这次来访最值得回忆的部分是我们那些有关翻译的活泼讨论,对这一话题他显然是极有兴趣的。一天晚上,我们的讨论集中到被称作《螃蟹卡农》的那篇对话上来,它严格地模仿了巴赫的一首为两把小提琴而写的作品。这支曲子(是巴赫《音乐的奉献》中的一小部分)具有一种奇特的性质:它倒着演奏时同正着演奏时听起来是一模一样的,只是那两件乐器或 “声部” 彼此对调了。具有这种性质的音乐作品传统上被称作 “螃蟹卡农”,因为螃蟹据称是倒着走路的(实际上,它们更多地是横着走而非倒着走,然而这个名称不管怎么说已约定俗成了)。

我一描述完音乐中螃蟹卡农的概念,吴教授就指出了这种音乐作品同 “回文” 之间的联系 —— 回文就是那种正着读倒着读都一样的句子。他给我们讲了一个著名的由五个字组成的中国古典回文:“叶落天落叶”。我开玩笑地问他怎样才能把我最喜欢的英语回文 “A man, a plan, a canal: Panama” 译成中文。吴教授想了一会儿,意识到他得一个字母一个字母地把这个句子倒转过来,而不是像中文回文那样一个字一个字地处理。

他同意,在中文中构造一个同这个英语中的经典回文内容相同的回文,实际上是不可能的。然而,这句话最显著的特征不是其内容,而是其对称形式。因此,在我看来,任何一个出色的中文回文,无论其题材是什么,在某种抽象的意义上说,都可以被看成这个英文回文的一种 “忠实的翻译”。虽然这一看法在吴教授看来有点极端,他还是同意如果一位译者把这句出色的回文变成一个普通的、不可逆读的中文句子:“一位工程师设计了巴拿马运河”,那将是不得要领的。

显然是在这场对翻译中 “忠实于原文” 这一原则讨论的激发下,吴教授提到了二十世纪初一位著名的翻译家严复,严复强调了翻译中应力图达到的三个基本标准:信、达、雅。在叙述了他个人对 “信” 这一概念的解释之后,吴教授随后又对我讲到两个著名的从梵文译成中文的古典《金刚经》译本。前一个于西元 500 年左右完成,译者是一个懂中文的印度学者。这位学者做了两大变动。首先,他将所有中国人不可能知道的印度地名换成人们熟悉的地名(仍然是印度的)。其次,他把诗体变成散文体。与此相反的是,第二位译者(用音译的方式)保留了印度那些偏僻的城市和河流的名字,以及诗歌的形式。“这两者中”,吴教授挑战般地问道:“哪一个翻译得更忠实呢?”

我十分肯定他希望我回答 “第二个译者更忠实”,然而在我回答之前,他继续说:“第一位译者的所作所为,就像讲一个有关安阿伯的故事,但是只要出现‘安阿伯’就都用‘芝加哥’来替代 —— 或者甚至用‘华盛顿’来替代!” 显然,这个有趣的类比的原意是要嘲弄性地模仿用著名城市代替偏僻城市的做法,但是这里面却有一个超乎本意的效果:这个类比本身正是它所打算嘲笑的那种做法的一个无意的、但却是优美的例子!具体点说,吴教授为了让我们理解那种译法,把他对第一个译者的看法从亚洲的参考系 “翻译” 到美洲的参考系之中了,因为他猜测,放在其原来背景中未经改动的事实不具有足以说服我的直接性和清晰度。他想说明 “移译”—— 即为了适应听众而改编一个故事,正像第一个译者所做的那样 —— 是一种不好的方法。然而,就在他的关于移译的论据中,又有什么能比吴教授那自发的移译更好的呢?

我回答说,我非常感谢他为了我而用美国人的观点来解释问题,并且说在《集异璧》的中文翻译中,我所要求的恰恰正是这种转换观点的意愿 —— 只不过方向相反而已。

《螃蟹卡农》所提出的翻译挑战

在这番有趣的意见交换之后,我们回到了我的 “螃蟹卡农” 式对话这一话题上来。我解释说,出自纯结构方面的考虑(即让它正着读和倒着读是一样的),我构造了一篇听起来像是一场合情合理的交谈的对话。事实上,当我花了几个月对它进行修饰的时候,我设法赋予它以下面这种假象:使它看去像是原本就是围绕着某些概念(具体地说,如音乐中出人意料的对称、DNA 和美术)其次才是围绕其对称结构而撰写的,而不是反过来。其最后的结果就是:《螃蟹卡农》的形式和其内容之间有一种惊人的共鸣。

如果不需要这种共鸣,译者实际上完全可以就任何题材用中文构造一篇流畅的对称对话,正像我前面提到的关于回文 “翻译” 的问题一样。然而《螃蟹卡农》中形式与内容的交织意味着:尽管形式是这篇对话中首要的 —— 并且是不可违背的 —— 方面,其内容也应该尽可能地保留。

然而很明显,将内容逐句地精确复制出来将会毁掉这篇对话的精髓。总之,在一个层次上被看作忠实的做法 —— 即把内容一字不差地保留下来 —— 在另一层次上会是对我的意图的公然漠视。

在我看来,为了在翻译《螃蟹卡农》时作到 “信”,必然导致用这另一种语言创作一篇极为不同的对话!吴教授认为这是一个十分有趣的想法。

鬼与曹丞相

差不多在我同吴教授在安阿伯进行这场交谈的同时,另一个半球上正进行着一场奇特地与其对应的谈话。莫大伟乍到北京就已开始阅读各篇对话的译文,以弄清楚他们在这些对话上所做的工作。他研究的其中一篇对话是《的确该赞美螃蟹》。在这篇对话的开头,在英文原文里有一个角色说 “Speak of the devil!"(这是谚语 “说到鬼,鬼就来”[“Speak of the devil and the devil appears.”] 的压缩形式。),这是英语中一句很普通的成语,使用场合是:刚提到什么人时,他就出人意料地出现了。在初稿中,这句话被直译为 “说到鬼”。大伟问刘皓明和严勇:“这是个常见的成语吗?或者说,在中文里有对应的成语吗?”“哦,有的,” 他们回答说,“‘说到曹操,曹操就到!’”。“好啊,那干嘛不用这个?” 大伟问。但是刘皓明和严勇犹豫了。他们觉得这样做多少是不忠实的。这个问题同我跟吴教授所讨论的问题相仿。关于曹操的这个成语是中文中所独有的,只有中国作者才会想到它。既然读者知道这本书是一个美国人写的,这个成语看起来会是不合适的,因为显而易见是译者擅自改动了原来的表述,并代之以他们自己的选择。但是最后,他们三人一致同意,既然作者的目的在于使这本书让中国读者看上去优美而且完全自然 —— 完全没有来自异国它邦之感,因此,使用中文独有的成语,实际上比字对字的翻译更忠实于这本书的精神。

一个类似的翻译二难困境出现在第十二章《心智与思维》中。在那里,我制造了一个扩展了的类比法,用了它,一个人把各种概念想象成与美国的各个城市和村镇相对应。一段连续进行的思维活动就对应于穿越许多美国小镇和城市的环绕旅行。我选择用美国城市来扮演概念的角色并非偶然 —— 我是一个美国人,主要是为美国读者写作的。读者被合乎情理地假定为相当了解美国的地理,因此,当我提及各种地名时,即便是比较生僻的,他们也会在内心建立起一幅生动的图像。但当《集异璧》准备转入另一种文化,尤其是遥远如中国文化的时候,原来的城镇名字是应该保留呢,还是应该被中国的地名所更换呢?这两种选择都会从某种方式来说是忠实的,而从另一种方式上来说又是不忠实的。请注意,这个二难困境是多么容易让人想起吴教授的那个关于《金刚经》的故事,和他用美国城市替代亚洲城市的自发类比啊!

这只是许许多多例子中的两个。通过这些例子,我认为这本书必须在新的文化背景中被重新构造 —— 这就是说,以忽视字面上的东西来尊重原著的精神。然而有人会抗议说用 “移译” 法翻译我这本书是过于激进了,读者会觉得这本书不再是我写的了。然而,就我的看法而言,情况恰恰相反 —— 如果这个小组不采用移译的方针,我才会觉得这本书不再是我写的。

没泡沫的可口可乐在中文里怎么说?

这个问题可以被勾画为一场 “浅层忠实” 和 “深层忠实” 的冲突 —— 这就是说,对英语散文逐字逐句的结构的忠实与对英语词汇选择背后的灵感的忠实的冲突。显而易见,如果一位作者已经去世或无法联系,译者只能通过 “从字缝里读出字来” 的尝试来猜测难以捉摸的灵感。那时,对过多地进行这种尝试有所克制,并停留在比较浅的层次的忠实上,也许是明智的。然而,当作者花费了数月的时间逐段地标出 “幕后” 的更深层的思想的时候,当他敦促译者要大胆地在深层上重构这些段落的时候,当他甚至派了一位特使以帮助执行这一任务的时候,采纳这一方针看来肯定是更为合理的。在阅读了《集异璧》的西班牙文、德文译文的初稿后,我对译者不采纳重构书中的文字游戏和反映所有的结构性难点的方法时所造成的后果已经十分熟悉了。我把这么做的结果描述为 “完全走了气的”—— 所有的泡沫都跑光了的 —— 可口可乐。

幸运的是,由于在这本书中这类问题俯拾即是,所以刘皓明和严勇不久便开始认识到接受我的挑战,去摸索对应的文字游戏、对应的结构性双关等等会是何等地激动人心 —— 事实上,这的确非常激动人心。因此,与把中译本搞得洋腔洋调的做法相反,他们可以将他们的创造力发挥到极致,并有希望搞出一本光彩闪烁、辉煌夺目、甚至会使人受 “愚弄” 的书 —— 它看起来是如此中国化,以至于几乎无法想象它能在另一种语言里存在!

最严峻的挑战要算是那些对话,这要求想办法在中文里制造出原文是英文的藏头诗、用汉字去替代组字画中原先的英文单词、对原文稍加改动以使精心构造的文字游戏得以建立和显得自然等等。这些难题中的大多数非常迷人,可惜这里如果要一一加以讨论篇幅就太长了,而且既然我已经给出了《螃蟹卡农》的例子,我希望它能提供对我这里所谈论的东西的某种感觉。

然而有些难题却要小得多,并且是出现在出人意料的地方 —— 经常在各章中非常平凡的段落里。例如,考虑一下十七章中下面这个初看起来平铺直叙的句子:

For instance, the task of replacing a burnt-out light bulb may turn out to require moving a garbage bag; this may unexpectedly cause the spilling of a box of pills, which then forces the floor to be swept so that the pet dog won’t eat any of the spilled pills, etc., etc.

中文直译应该是这样的:

比方说换一只烧蹩了的电灯泡的任务,大概免不了要拿一个垃圾袋来;而这又可能意外地弄撒一盒药,于是又不得不去扫地以免宠物狗误食撒了的药丸;等等,等等。

然而,他们决定把 “宠物狗”[pet dog] 改译为 “孩子”。为什么?莫大伟是这样解释的:“这段文字旨在成为一个平凡的例子 —— 要尽可能地普通和平易。事情的这一性质比其中的任何特定因素都重要得多。由于中国人通常不蓄养狗作为宠物,所以不应该把它直译过来。我们不希望让中国读者这样想:‘宠物狗?!噢,我想起来了 —— 美国人经常是养宠物狗的’。这个例子应该没有一点外国味儿,因此我们的变动不仅不是不忠于原文的,而且实际上对于保持该例子的有用性是具有根本意义的。” 基于同样的考虑,他们还在这段译文中用 “板凳” 替换了 “垃圾袋”。

刘皓明和严勇非常喜爱这种新式的翻译。刘皓明曾有一次对大伟说,用老办法译《集异璧》“形同没辣味儿的川菜”。有趣的是,这句话可以看作是我的 “像没泡沫的可口可乐” 这句话的移译 —— 虽然刘皓明当然从未听到过我的这个比喻!在地球上相对的两侧,刘皓明和我几乎是同时想出了两个对应的比喻来描述翻译《集异璧》的较传统的方式。当然,在某种朴素的意义上说,“走气的可乐” 和 “不辣的川菜” 这两个概念是风马牛不相及的,然而在另一种意义上,它们在其处于各自文化中的读者身上产生了 “完全相同的效果”。

移译在什么条件下才是正当的?

可能会有这样的反对意见:“一旦把你的‘移译’概念运用到其它的书中,尤其是小说那里,不就荒唐了吗!这不就是说一部美国小说一旦被‘类比’到中文里,其故事就将会发生在中国而非美国,其人物就变成了中国人而非美国人,其事件就变得适合于中国的文化传统而非美国的吗?” 这似乎的确是对我所倡导的哲学的一种奇特的、甚至是恼人的引申。然而我并不想把这种翻译哲学普遍地运用 —— 事实上,在许多情况下我强烈反对这样做。

许多年以前,我读了费奥多・陀斯妥耶夫斯基的《罪与罚》。我所读的英译文在任何方式上都没有什么不正确或笨拙之感,但却弥漫着一股给了我很大乐趣的 “异域” 的或 “外国” 的风味。这使我能设身处地地想象说着或听着俄语、使用俄语成语、品味俄国气味等等会是怎样一种感觉。也许只是由于译者是来自英国,而我是生在美国,才使得那本书有一点 “外国” 风味,但是不管是什么原因,那种风味是存在的,而且被我品尝到了。

正像这个反应所揭示的那样,我对同移译针锋相对的翻译哲学抱有强烈的同情态度。这么说,如果我在某些别的书那里如此粗暴地摈弃这种移译式翻译风格的话,是否就同我用类比法为《集异璧》的翻译进行的论证不一致了呢?

在我看来此处的关键在这儿:人们必须要区别其信息根本上是独立于文化的书(诸如《集异璧》和多数非小说类的著作),与那些其信息根本上是依赖于文化的书(大多数的小说,如果不是全部的话)。对于后者来说,将它们进行 “文化移植”—— 即在目标文化的所有层次上重构它们 —— 显然是一场灾难。如果那样做,原文的所有痕迹就都丧失掉了,人们得到的一切只不过是在一个全新的背景中讲述的、引起人们模糊联想的故事。

应当承认,这种处理能够产生出杰出的创造性的艺术作品。例如,莫大伟告诉我说他在北京的时候,在电视上看到过一个将莎士比亚的戏剧《李尔王》完全移植到中国框架中去的引人入胜的独创之举。然而,对于同创新判然有别的翻译来说,人们务必不要如此激进。假如是用旧式的汉语讲述李尔王及其女儿们的故事,但让它仍然停留在英国的背景中,这倒还能算是一种翻译。总之,我的立场是:移译对于小说类作品来说通常是不适宜的。

另一方面,我认为移译适用于像《集异璧》这样的科普教育著作。虽然它们旨在传递一些独立于文化的信息,但却常常是借用例证的力量来示教的,即利用笑话、双关、轶闻、隐喻、类比、比喻等等,而这些都是深深地根植于原著写作时所在的语言和文化之中的。在任何译著中,思想应该同在原著中一样清晰和令人激动地活现出来,这才是至关重要的。这意味着概念、形象、词句、以及教学示例所使用的其他手法都必须尽可能地为人熟知 —— 这就迫使人们采用一种激进的、真正是重新构造的翻译风格。因而,正是《集异璧》的本质 —— 即它是一本关于抽象概念的书,而不是关于个人经验的书 —— 决定了哪种翻译哲学是恰当的。

我当然能理解许多敏感的译者在深入地改动一本著作时所产生的不情愿心理。然而在《集异璧》这里,正确的行动原则应该是移译,对此,我是深信不疑的。

结束语

尽管我的中文远不到使我能阅读这部译作的地步,我还是通过莫大伟的报告对它作过仔细的钻研。从我所了解到的看,我相当确信它体现了对我的意图的最深层次的忠实,为此我感到极度的兴奋。它使我感到兴奋还由于那种认为汉语和英语是极为不同的两种语言的看法里是含有某种真理的,因此,在中文里 “复制” 出英文原书中做到的事所要求的创造性就十分巨大了。这即是说如果我能用中文读这本书的话,我会品尝到译者所做出的所有天才的发明。我希望有朝一日我能体验到这种欢乐。

我应该特别感谢刘皓明和严勇 —— 不仅因为他们处理了这本书中所包含的大量技术性细节,而且也因为他们在使用汉语跳跃这么多的 “怪圈圈” 时所做出的创造性努力。最晚介入这项工程的王培(他在北京大学计算机科学技术系任教)和最早介入的郭维德承担了校订工作。本来他们的任务只是对译文做文字上的核对,但结果他们提出了许多颇有见地的修改意见和构思巧妙的新想法。他们在最后阶段做出了大量的贡献,完全可以被看成本书的 “助产士”,因为他们的工作将持续到本书问世之时。此外,我要衷心地感谢马希文教授和翻译小组的其他成员,既为他们极其艰苦的工作,也为他们的杰出成果。

最后,我沉痛地告诉大家,吴教授已于 1987 年 5 月 21 日在北京因心脏病发作去世,终年 67 岁。他不仅是最早设想翻译我这本书的人,而且对于这一工作应如何进行,他是持非常开放的态度的。因此,这个译本 —— 他的小组的最后产品,很大程度上应归功于他的探险精神,而且我相信他会肯定这个译本的。我甚至愿意认为吴教授会同意我的看法:这个译本体现了他最喜欢的翻译家严复的那三条标准。因此,出于尊敬和感激,我谨将《哥德尔、艾舍尔、巴赫》的中文版献给吴允曾教授,以表达对他的怀念。

侯世达

于印第安纳州布鲁明顿

1990 年秋

译校者的话

读者打开的这本书是一本空前的奇书。

在计算机科学界,大家都知道这是一本杰出的科学普及名著,它以精心设计的巧妙笔法深入浅出地介绍了数理逻辑、可计算理论、人工智能等学科领域中的许多艰深理论,然而当你翻阅它的时候,首先跳入眼帘的却是艾舍尔那些构思奇特的名画以及巴赫那些脍炙人口的曲谱,最后,你合上这本书的时候,竟会看到封面上印着 “普利策文学奖” 的字样。

1979 年,我访问美国斯坦福大学时,意外地碰到了微服来访的王浩教授,他把这本书介绍给我。次年,该校高恭忆教授又在他家中使我认识了作者 Douglas R. Hofstadter 教授(他给自己起了个中国名字叫侯世达)。不久,中国科学院唐稚松教授就提出了一项把我困扰了十年之久的建议 —— 翻译这本书。这实在是一件困难不堪的工作,只要想象一下书中俯拾即是的那些花絮就可以明白。

1981 年回国以后,吴允曾教授又建议我们两人组织一些人来翻译此书。我被他的热情所感动,又受到了一些朋友的鼓舞,就答应了。我们很快得到了商务印书馆的积极支持,工作迅速展开。先后有郭维德、樊兰英、郭世铭和王桂蓉等同仁参加进来,我与吴允曾先生则承担校对任务。在经历了一番艰辛之后,我们不久就完成了大部分章节的译文。

作者听说我们的工作之后,给了我们很大的帮助。他寄来了一本专为翻译者准备的注释,又几次委派他的朋友莫大伟 [David Moser] 来中国与我们共同工作。对于书中充满的精微的文字游戏,我们本打算用译者注的办法加以说明,但作者断然反对。他亟希望我们编出类似的中文的文字游戏来。这样一来,几乎所有的译稿都得重新整理,而且有相当一部分要脱离原书重新创作。

甚至连书的译名也出了问题。这本书的英文原名 “Gödel, Escher, Bach - an Eternal Golden Braid”,直译为《哥德尔、艾舍尔、巴赫 —— 一条永恒的黄金辫带》。但 “Braid” 这个英文多义词不仅在这里有双关的意味,而且作者还特意向我们指出,它作为一个数学名词暗示了正题和副题之间有 “G、E、B” 和 “E、G、B” 这种词首字母在次序上的照应,而这个照应在书中许多地方要用到。我们研究再三,把副题改成了《集异璧之大成》,这里的前三个字正是那三个英文字母的译音,而 “大成” 则取自于我国的佛教、哲学和音乐典籍,这既与原著的有关内容相呼应,又起到了类似的双关作用。与此相联系,正文中做了相应的修改,上、下篇的篇名也分别由原来的 “GEB”、“EGB” 改为 “集异璧” 和 “异集璧”。此外,封面和有关插图也要重新绘制(幸好刘皓明君完成了这一创作)。

书名已经如此,更不用说书中的文字了。简直可以这样说:在轻松、幽默、流畅的正文背后隐藏着大量的潜台词。它们前后照应、互相联系,交织成一个复杂的、无形的网络。你看不见它,但可以嗅出它的气味,并觉察到这是作者有意喷洒的。作者希望借此引起读者的兴趣,从而在反复玩味中体会出那些潜台词来,真正触及本书的精华。

编制一个中文的文字游戏来模仿一个英文的文字游戏,这也许是一件饶有兴味的工作(当然,水平高下暂且不论),但要写出一段译文来,它不但与原文潜台词相同,还要让读者同样有兴趣去玩味,这可不是一件容易的差使,何况译者还得首先对自己的体会有充分的把握。

我们无法绕过这些难题,也就接受了这项挑战 —— 重译。然而,环顾左右,几位译者都已另有安排,不能继续参与这项工作了。于是,只好另起炉灶,找了严勇、刘皓明和王培这几位有志者来完成这吃力的任务。

不用说,脱稿日期就因此一拖再拖。这期间我们看到了四川人民出版社出版的一个节译本,书名就是《GEB—— 一条永恒的金带》。把那本书与本书仔细比较一下,也许可以使读者更能理解上面的这些话。下面的三句话就不必读了。这些话不说明什么问题,只是对作者的文字游戏的一种模仿。而这种模仿又是 “自指” 类型的。斯坦福大学的著名人工智能学者 John McCarthy 则认为本书作者过分热衷于这种 “自指”。

经过这样一个漫长的过程,还要加上郭维德、王培两位对全书的通盘校订以及在排版过程中仔细地核对那些文字游戏,这本书终于摆在读者面前了。但不幸的是,我们却不能把它也摆在吴允曾教授的面前,只能用它作为一种纪念,纪念为我国计算机科学作了许多默默无闻的工作,又悄然离开我们而去的吴先生。

在本书的汉译过程中,首先要感谢的是孙齐心,在我们利用计算机编辑系统之前,有许多原稿是由她誊抄的。此外,她还对一些译文提出了值得参考的意见。阅读和誊抄了一部分原稿的人还有杨倩、李然和马灵。我们希望能够在此对她们所曾给予我们的支持和帮助表示深深的感谢。

我们还要特别感谢朱守涛和吴亚平,是他们慷慨地提供给我们他们所开发的 CW 中文语词处理系统。在这部译文的修改、校对过程中,它起了巨大的作用。如果没有它,许多工作将会繁重到不可想象的地步。

中国社会科学院的李惠国教授始终热情关心和积极支持这本译著的出版,我们对他的宝贵帮助表示由衷的感谢。

我们诚挚地感谢商务印书馆为出版此译本所做的努力。这本书稿还不胜荣幸地成为商务印书馆历史上第一批用计算机排制版的学术译著。

最后,应该按惯例把译校者的分工说明一下。这有些困难,因为不少工作有交叉,大致情况是:

初稿

樊兰英 导言,第 1、2、5、9 章及各章前相应的对话

郭维德 第 3、4、7、8 章及相应对话

郭世铭 第 14、15、16、17 章及相应对话

王桂蓉 第 6、10、11、12、13、18、19、20 章及相应对话

二稿(部分重译)

王 培 第 6、10、11、13、18、19、20 章

严 勇 第 5、9、12 章,对话《藏头诗》、《幻想曲》、《前奏曲》、《咏叹调及变奏》、《大合唱》

刘皓明 导言,附件(作者序、概览、插图目录、鸣谢、注释、文献目录、索引),以及除《施德鲁》和上面五篇对话以外的其它全部对话

修订稿

严 勇 除导言外的全部章节

刘皓明 导言、全部对话、附件

校订稿

王 培 全书

郭维德 除附件外的全书

至于我自己,有形的工作很少,值得一提的只有一篇对话的改造,就是第十八章前面的《施德鲁》。

马希文

于北京大学承泽园

1990 年 8 月

概览

上篇:集异璧 GEB

导言

一首音乐 - 逻辑的奉献

本书一开始讲了巴赫《音乐的奉献》的故事。巴赫对普鲁士的腓德烈王作了一次临时访问,并应邀在国王提出的主题上即兴演奏。他的即兴演出构成了这部伟大作品的基础。而在《音乐的奉献》及其故事所构成的主题之上,我进行了贯穿全书的 “即兴演出”,因而产生了一种 “元音乐的奉献”。我讨论了巴赫作品中的自指及各个层次之间的相互作用,这又引出了对艾舍尔绘画作品以及随后的哥德尔定理中对应观念的讨论。我还提供了一份简短的逻辑与悖论的历史作为哥德尔定理的背景。这就把我引到了机械化推理和计算机,以及关于人工智能是否可能的争论。在结尾处,我解释了本书的产生契机 —— 尤其是为什么要有那些对话。

(对话)

三部创意曲

巴赫写过十五首三部创意曲。在这篇三部对话里,乌龟和阿基里斯 —— 各篇对话中两个主要的虚构角色 —— 由芝诺 “创造” 出来(因为事实上,他们本是用来形象地表示芝诺的运动悖论的)。本篇对话很短,只是给出了后面各篇对话的基调。

第一章

WU 谜题

提供了一个简单的形式系统 (WJU),并鼓励读者去解一道谜题,以增进对一般形式系统的熟悉程度。引入了一些基本的概念:串、定理、推理规则、推导、形式系统、判定过程、在系统内部和外部进行操作。

(对话)

二部创意曲

巴赫还写过十五首二部创意曲。这篇二部对话不是我写的,而是由刘易斯・卡罗尔于 1895 年写成的。卡罗尔从芝诺那里借来了阿基里斯和乌龟,我又从卡罗尔那里将他们借过来。本篇的论题是推理与关于推理的推理与关于推理的推理的推理等等之间的关系。在某种意义上,它对应于芝诺的关于运动不可能性的悖论,它运用无穷回归法,似乎显示了推理的不可能性。这是一个优美的悖论,在后面各篇章中将多次被提及。

第二章

数学中的意义与形式

提供了一个新的形式系统(pq 系统),它甚至比第一章中的 WJU 系统还简单。乍看上去其中的符号毫无意义,但借助于定理的形式,那些符号突然显示出具有意义。这种显示是对意义的初次剖析:它与同构有深刻关系。随后讨论了有关意义的各种问题,诸如真理、证明、符号处理,以及那个难以捉摸的概念 ——“形式”。

(对话)

无伴奏阿基里斯奏鸣曲

这是一篇摹仿巴赫《无伴奏小提琴奏鸣曲》的对话。具体地说,阿基里斯是唯一的谈话者,因为这只是电话一端的记录,另一端是乌龟。他们的谈话涉及了不同语境上的 “图形” 与 “衬底”—— 例如艾舍尔的艺术。对话本身就是一个漂亮的例子:阿基里斯的话是 “图形”,而乌龟的话 —— 隐含在阿基里斯的话中 —— 构成了 “衬底”。

第三章

图形与衬底

本章把艺术中图形与衬底的区别同形式系统中定理与非定理之间的区别作了比较。“图形必然包含有同衬底一样多的信息吗?”,这一问题引出了递归可枚举集与递归集之间的区别。

(对话)

对位藏头诗

对于本书来说,这篇对话是关键性的,因为它包含了一组对哥德尔的自指结构以及他的不完全性定理的解释。该定理的一个解释是:“对于每个唱机,都有一张唱片它不能播放。” 本篇对话的标题是 “藏头诗” 和 “对位” 两个词的拼合,“对位” 来自拉丁文 “contrapunctus”,巴赫用它来指称组成他《赋格的艺术》的许多赋格和卡农曲。中间有几处涉及了《赋格的艺术》。对话本身隐藏了一些藏头诗的小花招。

第四章

一致性、完全性与几何学

前面那篇对话在这一阶段得到了尽可能的解释。这就使读者回到了 “形式系统中符号是如何以及何时获得意义的” 这一问题上来。作为对 “未定义项” 这一难以捉摸的概念的一种阐释,本章讲述了欧几里德和非欧几里德几何学的历史。这便引向了不同的、甚至可能是 “相冲突” 的几何学之间的一致性这一思想,并考察了未定义项与感知及思维过程的关系。

(对话)

和声小迷宫

这是一篇建立在巴赫同名管风琴作品上的对话,是递归 —— 亦即叠套的 —— 结构的一种游戏式的介绍。其中有包含在故事里面的故事。其主干故事没有如期望的那样结束掉,而是开放式的,因此读者最后一直处在悬而不决的状态里。有一个叠套中的故事涉及了音乐中的转调 —— 尤其是涉及了一首在错误的调子上结束的管风琴作品,它使听者处在悬而不决的状态里。

第五章

递归结构和递归过程

递归的概念在许多不同的语境中表述出来:音乐模式、语言模式、几何结构、数学函数、物理理论、计算机程序等等。

(对话)

音程增值的卡农

阿基里斯和乌龟试图解决 “一张唱片和播放它的唱机究竟哪一个包含的信息更多” 这样一个问题。这个古怪问题的产生,是由于乌龟描述了同一张唱片在一组不同的唱机上播放时,产生了两支很不一样的旋律:B-A-C-H 和 C-A-G-E。然而,最后发现这两支旋律在某种奇特的意义上说原本是 “同一个”。

第六章

意义位于何处

广泛地讨论了意义是如何分布于编了码的消息、解码器和接收者之中的。举出的例子包括 DNA 串、古代碑碣上未能释读的铭文、在太空中飞行的唱片。这些讨论都假设了智能与 “绝对” 意义的某种关系。

(对话)

半音阶幻想曲,及互格

除标题外,这篇对话同巴赫的《半音阶幻想曲,及赋格》几乎没有什么相似之处。它涉及了处理句子以保存真值的适当方法 —— 具体地说就是是否存在 “并且” 一词的用法规则的问题。本篇对话与刘易斯・卡罗尔的那篇颇有共同之处。

第七章

命题演算

提出了像 “并且” 这类词如何能为形式规则所把握的问题。再一次提起了同构的概念与这样一个系统中符号自动获得意义的问题。顺便说一下,本章中所有的例子都采自禅宗的公案。这样做是有意的,而且多少带有点挖苦,因为禅宗公案都是处心积虑地构想出来的反逻辑的故事。

(对话)

螃蟹卡农

本篇对话以巴赫《音乐的奉献》中的同名曲子为基础。之所以如此命名,是因为螃蟹(据说)是倒着走路的。在本篇对话里,螃蟹第一次露面。从形式技巧和层次游戏的角度讲,这是本书中最紧凑的一篇对话。在这篇非常短小的对话里,哥德尔、艾舍尔、巴赫被嵌为一体了。

第八章

印符数论

论述了一个叫作 “TNT” 的扩展了的命题演算系统。其中,数论推理可以由严格的符号处理来进行。还考虑了形式推理与人类思维的区别。

(对话)

一首无的奉献

本篇对话预示了本书中的几个新论题。表面上涉及了禅宗佛学和公案,实际上是对定理与非定理、真与假、数论中的串所进行的讨论,只不过罩上一层薄纱而已。偶尔还提及了分子生物学 —— 尤其是遗传密码。除了标题和自指游戏外,本篇对话同《音乐的奉献》并无紧密的联系。

第九章

无门与哥德尔

试图谈论禅宗的奇思异想。禅宗大师无门对许多公案作了著名的评注,本章里他是个中心人物。在某种方式上,禅宗的思想同当代数理哲学中的一些思想有某种形态上的相似之处。在这通 “禅学” 之后,引入了哥德尔配数这一哥德尔的基本思想,这样,穿越哥德尔定理的第一条通道就修成了。

下篇:异集璧 EGB

(对话)

前奏曲…

本篇对话与下一篇对话是联在一起的。它们是以巴赫《平均律钢琴曲集》中的 “前奏曲与赋格” 为基础的。阿基里斯和乌龟带给螃蟹一件礼物,后者接待了一位客人:食蚁兽。礼物原来是一张《平均律钢琴曲集》的唱片。他们马上开始播放它。一边听着前奏曲,他们一边讨论前奏曲与赋格的结构。这就引出了阿基里斯如何听一首赋格这个问题:把它作为一个整体呢,还是各部分的总和?这其实就是整体论与简化论之争,这一问题很快就要在《蚂蚁赋格》中讨论到。

第十章

描述的层次和计算机系统

讨论了观察图画、棋盘以及计算机系统的各种层次问题。其中,对最后一个题目进行了详细的考察。这涉及到对机器语言、汇编语言、编译语言、操作系统等等的描述。讨论随后转向了其它类型的复合系统,例如运动队、细胞核、原子、天气等等。问题在于存在有多少中间层次 —— 或者说是否真有这种层次存在。

(对话)

… 蚂蚁赋格

这是对音乐中赋格的摹仿:每个声部用同一句话进入。主题 —— 整体论之别于简化论 —— 是由一幅字里有字的递归图画引入的。这幅古怪图画中的四个层次上的字是 “整体论”、“简化论” 和 “无”。谈话转向了食蚁兽的一位朋友马姨身上,她是一个有意识的蚁群。讨论的话题是她的思想过程的不同层次。对话中隐藏了许多赋格技巧。作为给读者的一种暗示,他们多次提到他们正在听的那张唱片上的赋格中对应的技巧。在《蚂蚁赋格》的结尾,《前奏曲》中的主题又出现了,但是有意做了一些变形。

第十一章

大脑和思维

“大脑的硬件是如何支持思维的” 这一问题是本章的议题。给出了大脑的大尺度和小尺度上的概览。随后,对概念和神经行为的关系进行了推测性的讨论。

(对话)

英、法、德、中组曲

这是一支间奏曲,由刘易斯・卡罗尔的无意义诗 “Jabberwocky”(炸脖ꪡ)及其法文、德文和中文译文组成。前两篇都是十九世纪的译作,中译文出自语言学家赵元任的手笔。

第十二章

心智和思维

前面的诗歌用一种有力的方式引出了这样一个问题:不同语言 —— 或者说实际上是不同的心智 —— 可以彼此 “映射” 吗?在两个彼此分离的生理大脑之间进行交流是如何可能的呢?一切人类大脑所共有的东西是什么呢?使用了地理上的对应以提供一种解答。问题是:“大脑能否在某种客观的意义上被局外人所理解呢?”

(对话)

咏叹调及其种种变奏

本篇对话以巴赫《哥德堡变奏曲》为基础,其内容涉及了哥德巴赫猜想这样的数论问题。这一混合体的主旨,在于显示数论的精妙之处是如何从这样一个事实中衍生出来的,即:对无穷空间进行探索。这一主题有许多种不同的变奏形式。其中有些引向了无穷的探索,有些引向了有穷的探索,而另一些则徘徊于两者之间。

第十三章

BlooP 和 FlooP 和 GlooP

这都是计算机语言的名称。BlooP 程序只可以进行可预见的有穷搜索,而 FlooP 程序可以进行不可预见的,或甚至是无穷的搜索。本章的目的在于给予数论中的原始递归函数和一般递归函数概念以一种直观,因为它们在哥德尔的证明中是根本性的。

(对话)

G 弦上的咏叹调

在本篇对话中,哥德尔的自指构造在语言中得到反映。这一思想应归功于蒯恩。对于下一章来说,本篇对话提供了一个原型。

第十四章

论 TNT 及有关系统中形式上不可判定的命题

本章的标题采自哥德尔 1931 年的论文标题,在那篇论文里,他的不完全性定理首次发表。哥德尔的证明的两个主要部分受到仔细的考察。这表明了 TNT 一致性的假设是如何迫使人们得出 “TNT(或任何类似的系统)是不完全的” 这一结论的。还讨论了它同欧几里德和非欧几里德几何学的关系。仔细考察了同数理哲学的关系。

(对话)

生日大合唱哇哇哇乌阿乌阿乌阿……

对话中,阿基里斯无法使诡计多端又不肯轻信的乌龟相信今天是他的(阿基里斯的)生日。他不断重复然而却是不成功的努力预示了哥德尔论证的可重复性。

第十五章

跳出系统

显示了哥德尔论证的可重复性,这同时也就导出:TNT 不仅是不完全的,而且是 “本质不完全的”。分析了卢卡斯那个臭名昭著的论证 —— 大意是说哥德尔定理显示出人类思想在任何意义上都不会是 “机械的”—— 并且发现它是不合格的。

(对话)

一位烟民富于启发性的思想

本篇对话论及了许多议题,并且把同自复制和自指有关的问题当作谈话的驱动力。电视摄像机拍摄电视屏幕、病毒及其它的亚细胞实体装配自身,这些都是谈话中所运用的例子。本篇对话的标题来自巴赫自己所作的一首诗的标题,在对话中,这首诗用一种独特的方式加入进来。

第十六章

自指和自复制

本章讨论了在各种伪装掩盖下的自指和自复制问题(例如计算机程序和 DNA 分子)之间的联系,还讨论了自复制体与外在的能帮助它复制自身的机制(如计算机和蛋白质)之间的关系 —— 特别是其区别 —— 的模糊性。信息是如何在这类系统的各个层次上传递的,这是本章的中心话题。

(对话)

的确该赞美螃蟹

本篇标题是对巴赫《D 调的赞美诗》的戏拟。故事是讲螃蟹似乎有一种能分辨数论陈述真假的魔力,方法是将它们看成音乐作品,用他的长笛演奏,然后决定它们是否 “优美”。

第十七章

丘奇、图灵、塔斯基及别的人

上一篇对话中虚构的螃蟹被几个具有惊人数学才能的真人取代了。用几种力度不一的方式表述了将心理活动和计算机联系在一起的丘奇 - 图灵论题,并对之加以分析,尤其是它们与下列问题的关系:机械地模拟人的思维;或给一台机器输入一种程序,使之具有感受或创造美的能力。大脑行为和运算之间的联系又带来其他一些话题:图灵的停机问题与塔斯基的真理定理。

(对话)

施德鲁,人设计的玩具

本篇对话摘自特里・维诺格拉德论他的程序施德鲁的一篇论文,我只变动了几个名字。其间,一个程序同一个人就所谓的 “积木世界” 用汉语进行交谈。计算机程序似乎具有某种真正的理解力 —— 在其有限的世界里。本篇对话的标题是以巴赫第一百四十七首康塔塔的一个乐段《耶稣,人渴望的喜悦》为基础的。

第十八章

人工智能:回顾

本章从著名的 “图灵测验” 讲起 —— 这是计算机的先驱阿兰・图灵用来检验一台机器是否存在 “思维” 的一种建议。从这里,我们进入了人工智能的简史。这包括能 —— 在某种程度上 —— 下棋、证明定理、解决问题、作曲、做数学题,以及使用 “自然语言”(例如汉语)的程序。

(对话)

对实

论及我们如何无意识地把我们的思想组织起来,以使我们可以随时想象现实世界的种种假设的变种。还论及了这种能力的畸形变种 —— 例如一位新角色树懒所具有的能力。他酷爱油炸土豆片,痛恨违背事实的假设。标题是把 “对位” 和 “反事实” 揉在一起的产物。

第十九章

人工智能:展望

上篇对话引发了知识如何表示在语境的各个层次上的讨论。这引向了关于 “框架” 的现代人工智能思想。为具体起见,给出了一种框架式的方法来处理一组关于视觉模式的谜题。随后讨论了一般概念间相互作用的深层问题,这又引出对创造力的思考。本章以一组我个人关于人工智能和心智的 “问题与推测” 收尾。

(对话)

树懒卡农

本卡农摹仿巴赫的一首卡农,在巴赫那里,一个声部演奏着同另一个声部一样的旋律,只是上下颠倒了,并且速度是后者的一半,而第三声部是自由的。在这里,树懒说了同乌龟一样的话,只是一律加上了否定(就否定这个词的一般意义而言),而且速度是后者的一半,阿基里斯则是自由的。

第二十章

怪圈,或缠结的层次结构

这是对有关层次系统和自指的许多思想的一个综合性总结。涉及了当系统转向自身时所引起的缠结现象 —— 例如,科学探究科学、政府调查政府的过错、艺术地违反艺术规律、以及人类思考其自身的大脑和心智。哥德尔定理适用于这最后一种 “缠结” 吗?自由意志和对意识的知觉与哥德尔定理有联系吗?在结束之际,又一次努力将哥德尔、艾舍尔、巴赫嵌为一体。

(对话)

六部无插入赋格

本篇对话是一个庞大的游戏,涉及到渗透于全书的许多思想。这是对本书一开始所讲的那个关于《音乐的奉献》的故事的再述,同时也是对《音乐的奉献》中最复杂的曲子 ——《六部无插入赋格》—— 的一种文字化 “翻译”。这种二重性使得本篇对话充满了比书中任何其他篇章都更多的含义。腓德烈王被螃蟹取代了,钢琴被计算机取代了,等等。还有许多让人吃惊的东西。本篇对话的内容涉及了前面引入的心智、意识、自由意志、人工智能、图灵测验等问题。对话以一种对本书开头的模糊指涉而结束,这就使本书成为一个巨大的自指圈,同时还象征了巴赫的音乐、艾舍尔的绘画和哥德尔定理。

插图目示

封面及篇头扉页:两个 “三字件”(“GEB - 集异璧” 和 “EGB - 异集璧”)悬在空中,在室内三个相交汇的平面上投出字母 - 汉字状的影子。“三字件” 是指那两个造型奇特的木块,它们的形状使得它们在三个互相垂直的方向上的投影是三个不同的符号。作者为了将哥德尔 (G)、艾舍尔 (E) 和巴赫 (B) 的名字编织到一个醒目的图案中去曾煞费苦心,一天晚上,他忽然灵机一动,产生了 “三字件” 这个设想(当然,他的三字件只涉及英文字母)。于是,他使用带锯和尖钻铣刀加工了两个边长 4 英寸的红木块,并用照相机在适当的光线下拍摄了下来(见封面)。中译本的此图保留了作者的构思,但在英文字母里嵌进了谐音的汉字,并使二者互为衬底(见上、下篇的篇头扉页)。因此这幅图(以及上、下篇的篇名本身)也成了一种 “翻译”。与原作不同的是,“译图” 不是实物照片,而是刘皓明手绘的。

本目录之后:用古希伯来文写的《创世纪》的开头。

上篇:“集异璧”(GEB) 三字件在三个互相垂直的方向上的投影。

1. 约翰・塞巴斯第安・巴赫,艾利亚斯・哥特利伯・豪斯曼作。

2. 无忧宫中的长笛音乐会,阿道夫・封・门采尔作。

3. 国王主题。

4. 巴赫的字首字母组合 “RICERCAR”。

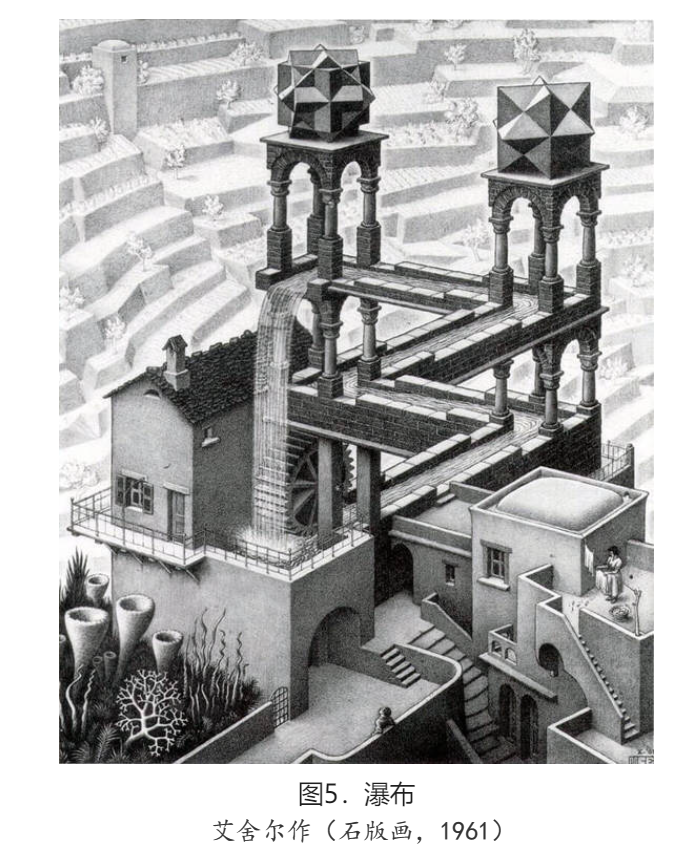

5. 瀑布,艾舍尔作。

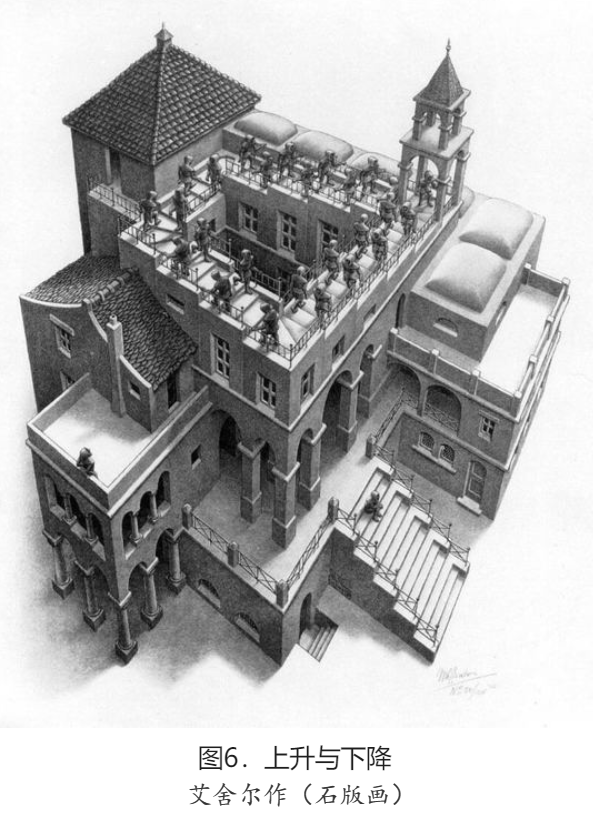

6. 上升与下降,艾舍尔作。

7. 拿着反光球的手,艾舍尔作。

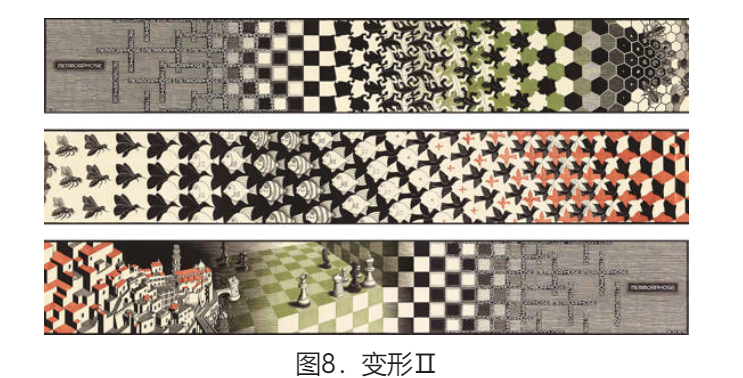

8. 变形 Ⅱ,艾舍尔作。

9. 库特・哥德尔。

10. 莫比乌斯带 I,艾舍尔作。

11. WJU 系统中所有定理的 “树”。

12. 空中城堡,艾舍尔作。

13. 释放,艾舍尔作。

14. 镶嵌画 Ⅱ,艾舍尔作。

15. “以子之矛”。

16. 以鸟作瓦,艾舍尔作。

17. FIGURE-FIGURE 图形,斯科特・凯姆作。

18. 各类串之间的关系图示。

19. 巴赫《赋格的艺术》的最后一页。

20. 哥德尔定理背后的原理的形象化表现。

21. 巴别塔,艾舍尔作。

22. 相对性,艾舍尔作。

23. 凹与凸,艾舍尔作。

24. 爬虫,艾舍尔作。

25. 克里特迷宫。

26. 对话《和声小迷宫》的结构。

27. 花哨名词与豪华名词的递归迁移网。

28. 豪华名词的 RTN,其中有一个结点递归地扩展了。

29. 隐含表示的图案 G 和图案 H。

30. 进一步扩展了的图案 G。

31. 斐波那契数的 RTN。

32. 函数 INT (x) 的图形。

33. INT 和 G 图的骨架。

34. G 图:一个递归图形。

35. 一幅复杂的费因曼图案。

36. 鱼和鳞,艾舍尔作。

37. 蝴蝶,艾舍尔作。

38. 三子棋树。

39. 罗塞达碑。

40. 文字集。

41. 噬菌体 φX174 染色体的碱基序列。

42. “螃蟹卡农”,艾舍尔作。

43. 一小段螃蟹基因。

44. 《螃蟹卡农》,选自巴赫《音乐的奉献》。

45. 清真寺,艾舍尔作。

46. 三界,艾舍尔作。

47. 露珠,艾舍尔作。

48. 另一个世界,艾舍尔作。

49. 白天与黑夜,艾舍尔作。

50. 果皮,艾舍尔作。

51. 泥塘,艾舍尔作。

52. 水面涟漪,艾舍尔作。

53. 三个球 Ⅱ,艾舍尔作。

下篇:“异集璧”(EGB) 三字件在三个互相垂直方向上的投影。

54. 莫比乌斯带 Ⅱ,艾舍尔作。

55. 彼埃尔・德・费马。

56. 魔带和立方架,艾舍尔作。

57. “组块化” 的想法。

58. 汇编程序、编译程序与计算机语言的层次。

59. 智能是个层次结构。

60. “无之图”

61. “蚂蚁赋格”,艾舍尔作。

62. 两个伟大名字的 “交织”。

63. 一座蚁桥的照片。

64. 一支整体论 - 简化论的 “螺旋桨”。

65. 神经元示意图。

66. 人脑左视阁。

67. 某些神经元样本对模式的反应。

68. 互相交叉的神经通道。

69. 结队的工蚁在建一座拱。

70. 作者的 “语义网络” 的一个片段。

71. 秩序与紊乱,艾舍尔作。

72. 一个待调用的 BlooP 程序的结构。

73. 盖奥尔格・康托尔。

74. 上和下,艾舍尔作。

75. TNT 的 “多重分叉现象”。

76. 龙,艾舍尔作。

77. 影子,马格里特作。

78. 优雅状态,马格里特作。

79. 烟草花叶病毒。

80. 漂亮的俘虏,马格里特作。

81. 自噬的电视屏幕。

82. 咏叹调和歌曲,马格里特作。

83. 说谎者处决自己。

84. 说谎者悖论的冰山。

85. 蒯恩句子的肥皂。

86. 一首自复制的歌。

87. 印符遗传密码。

88. 印符酶的三级结构。

89. 印符酶所拴的位置表。

90. 印符遗传学的中心法则。

91. DNA 的四种基。

92. DNA 的梯状结构。

93. DNA 的双螺旋分子模型。

94. 遗传密码。

95. 肌红蛋白的二级和三级结构。

96. 一段 mRNA 通过核糖体。

97. 多核糖体。

98. 二排的分子卡农。

99. 中心法则映射。

100. 哥德尔编码。

101. T4 细菌病毒。

102. 细菌受到病毒的感染。

103. T4 病毒的形态发生。

104. 卡斯特罗瓦尔瓦,艾舍尔作。

105. 湿利尼吠萨・拉玛奴衍及其神奇的印度旋律之一。

106. 联系着自然数、计算机和人脑的同构关系。

107. 大脑中的神经和符号活动。

108. “撇出” 大脑的最高层次。

109. 大脑的低层与高层之间的冲突。

110. 与施德鲁对话开始时的情景。

111. 与施德鲁对话一段时间后的情景。

112. 与施德鲁对话最后时的情景。

113. 阿兰・图灵。

114. “驴桥” 的证明。

115. 芝诺的无穷目标树。

116. 一个用阿拉伯语写成的有意义的故事。

117. 心算,马格里特作。

118. 对 “一个支撑着棱锥的红立方体” 的过程化表示。

119. 邦加德问题 51 号。

120. 邦加德问题 47 号。

121. 邦加德问题 91 号。

122. 邦加德问题 49 号。

123. 一个求解邦加德问题的程序的概念网络片段。

124. 邦加德问题 33 号。

125. 邦加德问题 85-87 号。

126. 邦加德问题 55 号。

127. 邦加德问题 22 号。

128. 邦加德问题 58 号。

129. 邦加德问题 61 号。

130. 邦加德问题 70-71 号。

131. 对话《螃蟹卡农》的模式图。

132. 两条同源的染色体,中间通过着丝点相互联接。

133. 《树懒卡农》,选自巴赫《音乐的奉献》。

134. 一个作者三角形。

135. 画手,艾舍尔作。

136. 艾舍尔的《画手》的抽象示意图。

137. 常识,马格里特作。

138. 两个谜,马格里特作。

139. 以烟为号。

140. 如烟似梦。

141. 人类的处境 Ⅰ,马格里特作。

142. 画廊,艾舍尔作。

143. 艾舍尔的《画廊》的抽象图示。

144. 上图的一种压缩形式。

145. 图 143 的进一步压缩形式。

146. 对图 143 进行压缩的另一种方式。

147. 用谢泼德音调演奏的巴赫 “无穷升高的卡农” 形成了一个怪圈。

148. 谢泼德音阶的两个完整周期的钢琴谱。

149. 辞,艾舍尔作。

150. 查尔斯・巴比奇。

151. 螃蟹主题。

152. 《六部无插入赋格》的最后一页,选自巴赫《音乐的奉献》的初版。

鸣谢

本书在我的脑子酝酿了几乎有二十年之久 —— 也就是说从我十三岁时思考我如何用英语和法语思维这一刻起。即使是在此之前,我的主要兴趣线索也是清楚的。我记得小的时候最让我入迷的就是这样一个想法,取 3 个 3,用 3 和它自己进行运算!我那时相信这一想法是别人很难想象的,因为它太微妙了 —— 不过有一天我还是壮起胆问了我母亲它究竟有多大,她的回答是 “9”。然而我拿不准她是否明白了我的意思。后来,我父亲向我解释了平方根的奥秘,然后是 i……

我父母给予我的比任何人都多,他们是我无论何时都可以依靠的支柱。他们引导我、激发我、鼓励我、支持我。最重要的,是他们永远相信我。本书就是献给他们的。

无论是在大的还是小的问题上,我总是不断征求唐・伯德 [Don Byrd] 的意见,他了解这本书的来龙去脉,对于其总的目的和结构,他在各个方面都有一种准确无误的洞察,他一次又一次地提供给我好主意,我很高兴把它们吸收进来。我唯一的遗憾是本书一旦付梓,我便不能收入未来唐将会产生的想法了。还有,让我不要忘了感谢唐开发了那个杰出的不灵活性中有灵活性的乐谱印刷程序 “斯马特”,他夜以继日耐心地哄斯马特打起精神来做不可思议的游戏。他的一些结果作为插图收进了本书。不过唐的影响已经传播开了,对此我是非常高兴的。

感谢爱德华・威尔逊 [E. O. Wilson] 通读了我的《前奏曲,蚂蚁赋格》的早期稿本,并提出了意见。

感谢马尔文・明斯基 [Marvin Minsky] 同我在三月里的某一天进行了一场值得纪念的谈话,读者会发现那场谈话的一部分已经重新构造在本书中了。

在某种意义上,本书是对我自己的宗教的一种表述。我希望它将会在我的读者中间传播开来,而我对某些观念的热情和尊崇能够因此潜入一些人的心底。这便是我所能希望的最好的结果了。

作者

于布鲁明顿和斯坦福

1979 年 1 月

上篇:集异璧 GEB

导言 一首音乐 —— 逻辑的奉献:三部创意曲

……

无穷升高的卡农

在《音乐的奉献》中有一首极不寻常的卡农,只标着 “Canon per Tonos”(经由种种调性的卡农)这么三个词。它有三个声部,最高声部是国王主题的一个变奏,下面两个声部则提供了一个建立在第二主题之上的卡农化的和声。这两个声部中较低的那个声部用 C 小调(这也是整部卡农的调)唱出主题,而较高的那个则在差五度之上唱同一主题。这首卡农与其它卡农的不同之处在于,当它结束时 —— 或者不如说似乎要结束时 —— 已不再是 C 小调而是 D 小调了。巴赫在听众的鼻子底下转了调。而且这一结构使这个 “结尾” 很通顺地与开头联接起来。这样我们可以重复这一过程并在 E 调上回到开头。这些连续的变调带着听众不断上升到越来越遥远的调区,因此听了几段之后,听众会以为他要无休止地远离开始的调子了。然而在整整六次这样的变调之后,原来的 C 小调又魔术般地恢复了!所有的声部都恰好比原来高八度。在这里整部曲子可以以符合音乐规则的方式终止。人们猜想,这就是巴赫的意图。但是巴赫很明确地留下了一个暗示,说这一过程可以无休止地进行下去。也许这就是为什么他在边空上写下了 “转调升高,国王的荣耀也升高。” 为强调它潜在的无穷性质,我喜欢把它叫做 “无穷升高的卡农”。

在这部卡农中,巴赫给了我们有关 “怪圈” 这一概念的第一个例子。所谓 “怪圈” 现象,就是当我们向上(或向下)穿过某种层次系统中的(这里,系统是音乐的调子)一些层次时,会意外地发现我们正好回到了我们开始的地方。有时我用 “缠结的层次结构” 这个词来形容出现怪圈的系统。在我们后面的讨论中,怪圈这一主题将一再出现。有时候它是隐蔽的,有时候则会公开露面,有的时候它端端正正,有的时候则上下颠倒,或者前后错位。“觅之,自有所获”,这便是我给读者的建议。

艾舍尔

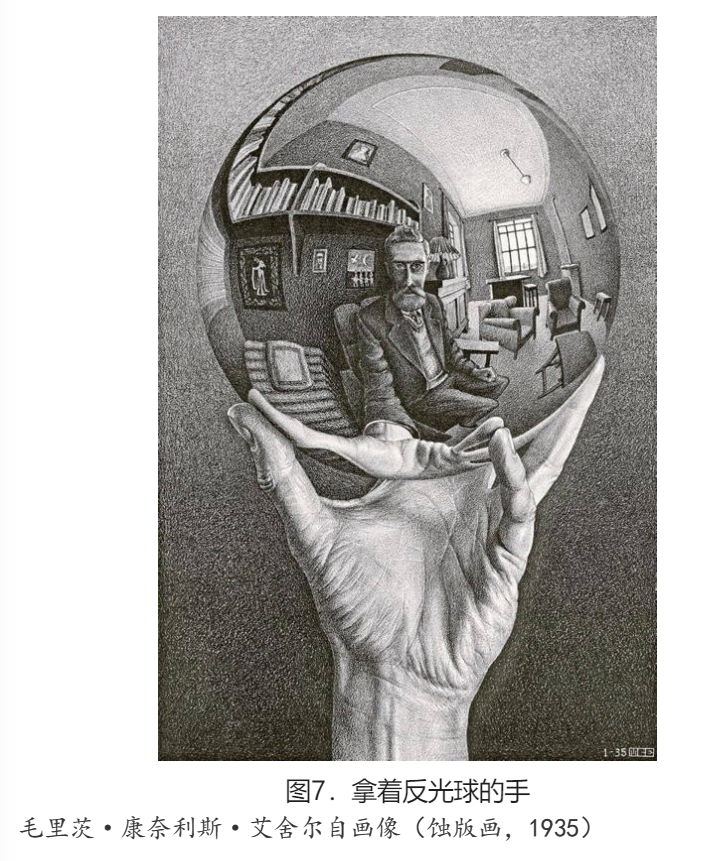

图 7.拿着反光球的手

毛里茨・康奈利斯・艾舍尔自画像(蚀版画,1935)

在我看来,把怪圈概念最优美最强烈地视觉化了的人是荷兰版画家毛・康・艾舍尔(1898-1972)。艾舍尔创作了一些迄今以来最富于智能启发力的杰作。他的许多作品都源于悖论、幻觉或双重意义。数学家属于艾舍尔作品的第一批崇拜者,这是不难理解的,因为他的画经常是建立在对称或模式等等这类数学原理上的。但是一幅典型的艾舍尔作品所含的内容远不仅是对称或模式。在他的作品里常常有一个化入艺术形式里的潜在概念。具体点说,怪圈就是艾舍尔画中最常出现的主题之一。例如石版画《瀑布》(图 5)。请把它的六步无终止下降圈和《经由种种调性的卡农》的六步无终止上升圈做一下比较。视觉上的这种相似性是很值得注意的。巴赫和艾舍尔用两个不同的 “调子”—— 音乐和美术 —— 演奏着同一个主题。

图 5.瀑布

艾舍尔作(石版画,1961)

图 6.上升与下降

艾舍尔作(石版画)

艾舍尔用了几种不同方式来表现怪圈,它们可以依照圈的紧凑程度排列起来。石版画《上升与下降》(图 6)中,修士们永无休止地转着圈子。这是最松散的一幅,因为在回到原出发点以前要经过许多阶段。《瀑布》中的圈就要紧凑一些,正如我们所看到的,它只有六个分立的阶段。你可能会觉得 “阶段” 这个概念有些模糊,比如,在《上升与下降》这幅画中,把它看成有四段(楼梯)和把它看成有四十五级(台阶)不是一样容易吗?的确,在如何数层次这一问题上,历来就有些模糊,这个问题不仅仅存在于艾舍尔的画中,也存在于多层次的层次系统中。以后我们会对这种模糊有更深入的理解。现在,我们还是别离题太远。《画手》给我们提供了一个更紧凑的圈(图 135),这幅画中的每一只手都在画另一只手:这是个只包含两个阶段的怪圈。最后,我们遇到了所有怪圈中最紧凑的:它表现在《画廊》(图 142)这幅画中:这是一幅包含其自身的画。是否能说它是一幅描绘一座包含其自身的画廊的画?或者说它是描绘了一个包含其自身的城市的画?还是说它是一个包含了自己的年青人?(顺便提一句,《上升与下降》及《瀑布》中所运用的那种视力幻觉法不是艾舍尔发明的,而是一位英国数学家罗杰・潘罗斯于 1958 年发现的。然而怪圈的主题在艾舍尔 1948 年的作品中就已出现,他的《画手》就是在那一年画的。《画廊》是他 1956 年的作品。)

图 8.变形 Ⅱ

艾舍尔作(木刻,19.5×400 厘米,1939-1940)

怪圈概念中所隐含的是无穷概念。循环不就是一种以有穷的方式表示无休止过程的方法吗?无穷在艾舍尔的许多画中起着重要作用。同一主题的许多副本常常扣在一起,构成对应于巴赫卡农的视觉形象。艾舍尔著名的版画《变形》(图 8)中就有好几个这样的图案。它有点像 “无穷升高的卡农”:先是离开起点越来越远,然后突然回来了。《变形》以及别的画中的贴着瓷砖的平面已经暗示出了无穷。但是艾舍尔其它的画把无穷表现得更强烈。在他的一些画中,一个单一主题可以出现在现实的不同层次上。比如,某幅画中的一个层次可以被清楚地看作是在表现幻想或想象,另一个层次则会被认为是表现现实。这两个层次可能是仅有的明确地画出来的层次。但是单这两个层次便使观者不由得把自己看成是另外一个层次的一部分,这样一来,这位观众就不由自主地被艾舍尔画中隐含的层次串所俘获了。在这个串中,对于任何一个层次来说,在它之上都有另一个层次比它更为 “实在”,同样,也总有一个在它之下的层次比它更为 “虚幻”。单是这一点已足以让人头疼了。但如果这个层次串不是直线的,而是形成了一个圈,又将发生什么呢?那时候什么是实在的?什么是虚幻的?艾舍尔的天才在于,他不只是能设想出,而且还实际画出了几十种半实在半虚幻的世界,几十种充满了怪圈的世界,他似乎正在邀请他的观众们走进这些怪圈中去。

哥德尔

在我们看到的巴赫和艾舍尔的怪圈例子中,存在着有穷与无穷之间的冲突,因而使人有一种强烈的悖论感。我们直觉到这里面涉及到了什么数学问题。二十世纪确实发现了一个产生了巨大反响的数学上的对应物。正像巴赫和艾舍尔的圈是作用于人们简单而古老的直观一样(音阶和楼梯),哥德尔对数学系统中怪圈的发现,也有着它简单而古老的直观根源。就其最简单的形式而言,哥德尔的发现涉及到把一个古老的哲学悖论转化成数学上的说法。那个悖论就是所谓的 “艾皮曼尼蒂斯悖论”,即 “说谎者悖论”。艾皮曼尼蒂斯是一个克里特岛人,他说过一句不朽的话:“所有克里特岛人都是说谎者。” 这一语句的一种更直截了当的说法是:“我在说谎”,或者,“本句子是假的”。我说的艾皮曼尼蒂斯悖论在本书中通常是指最后那个说法。这个陈述粗暴地违反了通常设定的把陈述分为真与假的二分法。因为,如果你假定它是真的,那么它会立即产生相反的结果,使你认为它是假的。但是,如果你假定它是假的,同样会产生相反的结果,让你又回到它必须是真的这一点上。你可以试试看!

艾皮曼尼蒂斯悖论是一个一步的怪圈,就像艾舍尔的《画廊》一样。但是它与数学有什么关系呢?这正是哥德尔所发现的。他的想法是用数学推论探索数学推论本身。这种使数学 “内省” 的观念有巨大的威力,也许它最丰富的涵义就体现为哥德尔发现的哥德尔不完全性定理。这个定理说了些什么与它如何被证明是两件不同的事情。我们将在本书中讨论有关这两件事的详细情况。可以把这一定理比做是一颗珍珠,而证明它的方法则是一只牡蛎。珍珠由于它的光泽和朴素而被称赞,牡蛎则是一个复杂的有生命的动物,它的内部结构是产生这种神秘的小珍宝的根由。

哥德尔定理是作为他一九三一年的一篇论文中的命题 Ⅵ 而出现的,这篇论文的题目是:“论《数学原理》及有关系统中形式上不可判定的命题 Ⅰ”。该命题是这样叙述的:

对公式的每个 ω 一致的递归类 κ,对应着一个递归的类记号 γ,使得 ν Gen γ 或 Neg (ν Gen γ) 都不属于 Flg (κ)(其中 ν 是 γ 的自由变量)。

原文是德文,也许你觉得这种表达无论如何仍是德语式的。所以这里用更易懂的汉语把它改写为:

数论的所有一致的公理化形式系统都包含有不可判定的命题。

这就是那颗珍珠。

在这颗珍珠里很难看到怪圈。这是因为怪圈被埋藏在牡蛎 —— 证明之中了。哥德尔不完全性定理的证明的关键在于能写出一个自指的数学陈述,就像说谎者悖论是语言中的自指语句一样。尽管用语言来谈论语言似乎是很简单的,然而,要发现如何让一个关于数的陈述能够谈论它自身,可就不那么容易了。事实上,只有天才才能将自指陈述的概念与数论联系起来。哥德尔一旦通过直觉发现这样一种陈述是可以创造出来的,他就已经跨越了主要障碍。这一陈述的实际创造就是这一优美的直觉火花所产生的结果。

在以后的章节中,我们将仔细研究哥德尔的建构。但是为了不致使读者现在完全不知所云,我将在这里概略地描画一下它的概念核心,希望能够对读者有所启发。首先要把难点彻底弄清楚。数学陈述 —— 这里我们只讲数论的陈述 —— 是关于整数的性质的。整数不是陈述,也不是它们的性质。一个数论陈述不是关于数论陈述的,它仅仅是一个数论陈述,这就是问题所在。但是哥德尔认识到还有比眼前更多的东西。

哥德尔洞察到,只要数能够用来代表陈述,那么一个数论陈述就可以是关于一个数论陈述的了(甚至可以是关于它本身的)。换句话说,编码的概念是哥德尔构造的核心部分。在哥德尔编码 —— 通常称做 “哥德尔配数”—— 中,数是用来代表符号和符号序列的。这样,每个数论陈述作为一个特定的符号序列,获得了一个可资查询的哥德尔数,这有点像电话号码或行车执照。这种编码方式可以使人们从两个不同的层次去理解数论陈述:把它理解成数论陈述,同时也可以理解成关于数论陈述的陈述。

哥德尔一旦发明了这种编码的方法,他就得找出一个具体的把说谎者悖论转换成数论形式的方法。他最后移植的说谎者并不是说:“本数论语句是假的”,而是说:“本数论陈述是不可证的”。这可能会引起极大的混乱,因为人们通常对于 “证明” 这一概念理解得很模糊。哥德尔的工作实际上正是数学家们力图澄清什么是证明这一长期努力的一部分。要记住的重要事情是,证明是在确定的命题系统范围内的论证。在哥德尔的工作中,“证明” 一词所涉及的那个特定的数论推理系统,就是 1910 至 1913 年间出版的罗素和怀特海合著的巨作《数学原理》中的那个系统。因此,哥德尔句子 G 写成下列的汉语陈述更为合适:

这个数论语句在《数学原理》的系统中是不可证的。

顺便提一句,哥德尔句子 G 不是哥德尔定理 —— 就像说谎者句子不是 “说谎者句子是一个悖论” 这一结论一样。现在我们可以来谈谈发现了 G 会产生什么效果了。说谎者句子构成了一个悖论,因为它既不是真的又不是假的,而哥德尔句子 G 是一个(在《数学原理》中)不可证的但却是真的句子。结果呢?《数学原理》中的系统是 “不完全的”—— 存在有真的数论陈述,但系统的证明方法太弱,以致于无法证明它。

《数学原理》是这一打击的第一个牺牲品,但绝不是最后一个。哥德尔那篇论文的标题中的 “及有关系统” 这几个字,蕴涵着丰富的潜在内容。因为假如哥德尔的结果仅仅是指出了罗素和怀特海书中的一个缺陷,那么其他人可能会得到启发,并对《数学原理》作出改进,从而比哥德尔定理更胜一筹。但这是不可能的:哥德尔的证明适用于任何一个企图达到怀特海和罗素为自己所设立的那个目标的公理系统。对于各种不同的系统,都有一个基本的方法变出这一戏法。简而言之,哥德尔展示了,无论涉及到什么公理系统,可证性总是比真理性弱的概念。

因此,哥德尔定理对于那些对数学的基础感兴趣的逻辑学家、数学家和哲学家们产生了震撼性的影响。因为它展示出了,无论多么复杂的确定的系统,都不能表示出整数:0,1,2,3…… 的复杂性。今天的读者也许不会像一九三一年时的读者那样为此而困窘。这是因为这期间我们的文化已经把哥德尔定理连同相对论和量子力学等观念上的革命一起吸收了。与此相关的那些令人困惑的哲学观点尽管几经转述也早已为大众所知(通常是多一层转述,多一分困惑)。如今普遍存在着一种可以料想 “限制性” 结果的心理 —— 但在一九三一年,它简直像是晴天霹雳。

数理逻辑:一份提要

要想真正领略哥德尔定理的风采,需要一整套背景。因此我要在这里用很小的篇幅总结一下 1931 年以前的数理逻辑史 —— 这是一种几乎不可能的工作。(参看德朗 [DeLong],尼朋 [Kneebone] 或纳格尔 [Nagel] 与纽曼 [Newman] 合著的著作,它们都是很好的关于数理逻辑史的书)。事情是从将推理的思维过程加以机械化这一努力开始的。通常认为,使人类有别于其它动物的东西就在于人类有推理能力。所以把最代表人类特点的东西加以机械化,这乍看起来多少有点自相矛盾。然而,即使是古代希腊人也懂得推理是种合乎一定规范的过程,起码是部分地受固定的规律支配的。亚里士多德把三段论规范化,欧几里德整理了几何学,但是自那以后过了许多世纪对公理化推理的研究才又有所进展。

十九世纪数学上一个意义深远的发现是人们认识到存在着几种不同的,但却是同等有效的几何学 —— 这里所说的 “几何学” 是指关于抽象的点与线的性质的理论。长期以来,人们认为几何学就是欧几里德所编纂的那个样子。虽然欧几里德的表述可能有小的错误,但那是无关紧要的。几何学上任何真正的发展都只有通过对欧几里德几何学加以扩充才能获得。这一观念被若干人几乎是同时地对非欧几何学的发现给摧毁了 —— 这一发现震动了数学界,因为它对于 “数学是研究现实世界的” 这种观念提出了深刻的挑战。在单一的现实里如何能存在着不同种类的 “点” 和 “线” 呢?如今,这一问题的答案是显而易见的,甚至对于一些非数学家来说也不困难。但是,在那个时候,这一难题在数学界造成了混乱。

十九世纪晚期,英国逻辑学家乔治・布尔和奥古斯都・德・摩根比亚里士多德进了一大步,整理出了严格的演绎推理模式。布尔甚至把他的书命名为《思维的法则》,这当然是夸张,但是它确实是一项重大的贡献。刘易斯・卡罗尔迷上了这些机械化的推理方法,并且发明了许多可以用这些方法解决的谜题。耶那的高特洛布・弗雷格和都灵的朱瑟佩・皮亚诺进行着将形式推理与对集合与数的研究结合起来的工作。哥廷根的大卫・希尔伯特则致力于对几何学进行比欧几里德更为严格的形式化。所有这些努力都指向了对人们所说的 “证明” 是什么含义这一问题的廓清。

与此同时,古典数学也有了有趣的进展。十九世纪八十年代,盖奥尔格・康托尔发展了关于各不同类型的无穷的理论,也就是人们所知道的集合论。这个理论是有力的、优美的,但是很不直观。不久以后,各种各样的集合论悖论就被发现了。当时的形势十分令人困惑,因为正当数学似乎就要从一批悖论(即微积分中与极限理论有关的悖论)中摆脱出来的时候,又出现了一大批新的、看起来更糟糕的悖论。

其中最著名的是罗素悖论。大多数的集合,看起来不会是它们本身的元素 —— 例如,海象的集合不是一只海象,由圣女贞德一个人组成的一个集合并不等于圣女贞德本人(一个集合不是一个人),诸如此类。从这一点看来,大多数集合是 “普通的”。然而,有些 “自吞” 的集合确实包括其自身作为该集合的元素。例如包括所有集合的集合,或包括除圣女贞德之外的一切事物的集合等等。显然,每一个集合不是普通的便是自吞的。不可能有一个集合是兼而有之的。现在,没有什么能阻止我们发明一个 R:一个包括所有普通集合的集合,乍看起来,R 似乎是一个相当普通的发明,但是,你一旦问自己:“R 本身是一个普通的集合还是一个自吞的集合?” 原来的看法就必须修正了。你会发现答案是:“R 既不是普通的也不是自吞的集合,因为任何一个选择都将导致悖论。” 不妨试试看!

但是如果 R 既不是普通的又不是自吞的集合,那么它是什么呢?最起码,它是病态的。但是谁也不会对这种遁辞式的回答满意。于是人们开始更深地探讨数论的基础。关键问题似乎在于:“我们对于‘集合’的直观概念有什么毛病?我们能够构造与我们的直观很相符但又可以绕过悖论的严格的集合论吗?” 就像在数论和几何学那里一样,此处的问题是要试图把直观与形式化的或公理化的推理系统协调起来。

我们还可以构造一个令人吃惊的罗素悖论的变种,名为 “格瑞林悖论”,它可以使用形容词而不是集合来形成。先把汉语中的形容词分成两类:一类是自描述的,像 “四个字的”,“糟糕至极的” 和 “寡乎稀然的”;另一类是非自描述的,像 “可以吃的”,“不完全的” 和 “两个音节的”。现在,假如我们承认 “非自描述的” 这个词是一个形容词,那么它属于上面的哪一类呢?我们可以为这一悖论发明两个词:自谓的(=“自描述的”),和非自谓的(=“非自描述的”)。这样一来,问题就变成了:“‘非自谓的’这个词是非自谓的吗?” 试试看!

这些悖论有一个共同的祸根,就是自指,或称 “怪圈”。所以,如果目的在于取缔一切悖论,为什么不去取缔自指以及一切允许产生自指的东西呢?这看起来容易,其实不然。因为要断定自指出现在什么地方是非常困难的。一个怪圈可能会在好几个步骤中才能完全展开,就像下面这个 “扩展了的” 说谎者悖论,它使人联想起《画手》:

下面这个句子是假的。

上面那个句子是真的。

放在一起看,这两个句子和原来的说谎者悖论有着同样的效果。但是分开来看,它们却是无害的、甚至很可能是有用的句子。这个怪圈不能 “归咎” 于任何一个句子,而应归咎于它们互 “指” 对方的方式。同样,在《上升与下降》这幅画中,每个局部都是合理的,只是把它们组合在一起,才出现了不可能的事。由于有间接的和直接的两种自指,必须断定如何同时取缔两者 —— 如果把自指看成是万恶之源的话。

消除怪圈

罗素和怀特海是赞成这一观点的。因此,《数学原理》就是从逻辑学、集合论和数论中驱除怪圈的一次庞大实践。他们的系统的基本点是这样的:有一个 “类型” 最低的集合,只能包含 “对象” 而不是集合做元素。高一层类型的集合,只能包含对象或最低类型的集合。一般的说,一个给定类型的集合只能包含对象或类型低于它的集合。每一个集合都属于一个特定的类型。很清楚,没有一个集合可以包含自己,因为,包含它的集合得属于比它更高的类型。在这样的系统中只能有 “普通的” 集合。此外,前面提到的 R—— 所有普通的集合的集合 —— 不再被看作是一个集合了,因为它不属于任何一个有穷类型。于是,整个看来,这种类型论 —— 我们也可以把它叫做 “取缔怪圈的理论”—— 成功地摆脱了集合论的悖论,但是这是以引进看起来是人为的层次为代价的,并且不允许形成某些类的集合,比如所有普通集合的集合。从直观上说,我们并不是这样来设想集合的。

类型论解决了罗素悖论,但对于说谎者悖论或格瑞林悖论却不起作用。对于那些兴趣不超出集合论的人来说,这已经足够了 —— 但是对于想消除一般悖论的人,就必须有一些类似的 “分层法” 来禁止语言中的循环。在这个层次结构的最底层是对象语言。对象语言只涉及特定的域,而不涉及对象语言本身(比如它们的文法规则,或其中的具体句子)。如要涉及它们,则要有一种元语言。对于语言的两个层次这一经验,所有学习外国语的人都是很熟悉的。然后,就要有一种元元语言来讨论元语言,以此类推。这就要求每一个句子都明确属于层次结构的某一层。那么,如果一个给出的句子找不出它属于哪一层,这个句子就会被认为是无意义的,因而被忘掉。

现在可以尝试来分析上面给出的说谎者的两步循环。第一个句子,因为它谈论第二个句子,所以一定比第二个句子高一层。但是,根据同样的道理,第二个句子一定比第一个句子高一层。由于这是不可能的,所以两个句子都是 “无意义的”。更准确地说,这样的句子根本不可能在建立于严格语言层次上的系统中形成。这样就防止了任何样式的说谎者悖论以及格瑞林悖论。(“非自谓的” 属于哪一语言层?)

在集合论中,研究的都是些不常用到的抽象对象,像类型论那样的分层,尽管有点古怪,还是可以接受的。但是如果涉及的是语言,是渗透于生活各处的语言,这种分层就显得荒唐了。我们在说各种不同的事物时,不会想到我们是在语言的层次间上蹿下跳。像这样的句子:“在本书中,我批评了类型论”,平平常常,却会在我们所讨论的系统中被双重禁止:第一,它提到了 “本书”,而这是只能在 “元书” 中提及的东西;第二,它提到了 “我”,而这是我这个人所根本不允许提到的一个人!这个例子指出,当你把类型论引入一个你所熟悉的情景中时,它看上去是多么愚蠢。我们采用的补救悖论的办法 —— 把任何形式的自指全部驱除 —— 实际上是一种过头的做法,它把许多完美无缺的语言构造都算作是无意义的了。顺便提一下,“无意义的” 这个形容词,必然会用于所有有关语言学类型理论的讨论(如本段的讨论)。因为很明显,这些议论不会出现在任何一层 —— 不论是对象语言,还是元语言,或元元语言等等。因而,对这个理论进行讨论这一行动本身,就构成了对此理论所有可能的违背之中最明目张胆的一个!

有的人可能要为这些理论辩护,理由是它们只打算处理形式语言,而不打算涉及日常的、非形式的语言。可能是这样,但是它说明这些理论是极端经院式的,而且对于悖论并没有说什么,除非是在特别造出来的系统中所产生的悖论。另外,这种不惜一切代价消除悖论的做法,尤其是当它需要创造人为的形式系统的时候,未免就太过于强调简单的一致性,而忽视了离奇与怪异,而正是后者才使得生活与数学趣味无穷。当然,保持一致性很重要。但是这种努力如果迫使你进入一个非常丑陋的理论,你就会觉得什么地方出毛病了。

数学基础中的这类问题使人们对出现于二十世纪早期的将推理方法规范化的尝试抱有浓厚的兴趣。数学家和哲学家开始产生重大的怀疑:即使是最具体的理论 —— 如整数研究(数论)—— 是否已建立在坚实的基础之上?如果悖论能那么轻易地出现于集合论 —— 一个其基本概念,即集合,在直观上如此吸引人的理论 —— 之中,那么其它的数学分支不也可能有悖论吗?另外一个与此有关的担忧是逻辑的悖论,像说谎者悖论,它们很可能是数学中固有的。要是这样,全部数学就变得可疑了。这尤其使那些为数不少的坚信数学只是逻辑学的一部分(或者相反,逻辑学是数学的一部分)的人觉得忧心忡忡。事实上:“数学与逻辑学是否是有别的、分离的” 这一问题,是很多争论的根源。

对于数学本身的研究被称为元数学 —— 或者有时被称为元逻辑,因为数学与逻辑是如此紧密地相互交织在一起的。元数学家最紧要优先考虑的事情是决定数学推理的真正性质。什么样的推理手段是合法的?什么样的是不合法的?由于数学推理使用的都是 “自然语言”,(如法语、拉丁语或用于通常交流的其它语言),因此总是有许多可能的歧义,可以唤起不同的意象等等。看起来,建立一套统一的记号是合理甚至是重要的。用这种记号可以做一切数学方面的工作,通过使用这种记号,可以帮助任何两个数学家解决提出的某个证明是否有效这样的争论。这样,就需要一套完整的关于普遍公认的人类推理模式的法典,至少用于数学推理时是这样。

一致性、完全性和希尔伯特方案

企图从逻辑学中导出所有的数学,而且一定不能有矛盾,这就是《数学原理》一书要达到的目的。这本书受到普遍赞赏,但是没有一个人肯定:(1)是否一切数学都包括在罗素和怀特海所勾画的方法之中;(2)甚至不能肯定,这些给出的方法是否自身是一致的。不论是什么样的数学家,只要是按照罗素和怀特海的方法去做的,就永远不会得出矛盾的结果,这一点是绝对清楚的吗?

这个问题尤其困扰着著名的德国数学家(也是元数学家)大卫・希尔伯特。他曾向世界上的数学家(和元数学家)提出这样一个挑战:严格地论证(可能就是用罗素与怀特海提出的方法)《数学原理》一书中定义的系统既是一致的(无矛盾的)又是完全的(也就是说:每一个数论的真陈述都可以在《数学原理》所给出的框架之中推导出来)。这是一个很高的要求,人们可以批评它多少有点循环论证:你如何能用你的推理方法来证明你所用的这一套推理方法是正确的呢?这就好像是要拽着自己的鞋带把自己举起来。(我们好像简直无法从这些怪圈中解脱出来!)

希尔伯特当然充分了解这种两难局面。因而表示希望找出一个对一致性或完全性的论证,而这个论证只用到推理的 “有穷” 形式,即那些通常被数学家所接受的一小类推理方法。希尔伯特希望,用这种方法,数学家们可以拽着自己的鞋带把自己部分地举起来:只利用数学中的一小部分方法来证明整个数学方法是正确的。这一目的听起来也许很渺茫,但是它在二十世纪的前三十年占据了世界上许多最伟大的数学家们的思想。

但是,在 1931 年,哥德尔发表了他的论文,这篇论文从某种角度讲彻底粉碎了希尔伯特方案。它揭示了不仅在罗素和怀特海提出的公理系统中有不可弥补的 “漏洞”,并且,更一般地说,没有一个公理系统可以产生所有的数论真理,除非它是一个不一致的系统!最后,要证明一个像《数学原理》中提出的那种系统的一致性是徒劳的:如果能只使用《数学原理》里边的方法找到这样一个证明的话,那么,《数学原理》本身就将是不一致的!—— 这是哥德尔的工作中那些最使人感到神秘的结论之一。

最大的讽刺是,哥德尔不完全性定理的证明涉及到要把艾皮曼尼蒂斯悖论引进到《数学原理》的核心中,而《数学原理》原本被认为是一座完全可以抵御怪圈侵袭的堡垒!虽然哥德尔的怪圈没有摧毁《数学原理》,但却使数学家们对它的兴趣大大地减小了,因为哥德尔指出,罗素和怀特海原来的目的是一种幻想。

巴比奇、计算机、人工智能…

哥德尔的论文发表之际,世界正处在发展电子数字计算机的前夕。那时关于机械的计算机器的想法已经出现了有一些时候了。十七世纪,帕斯卡和莱布尼茨设计了进行固定运算(加法和乘法)的机器。不过,这些机器没有存储器,用现在的术语来说,它不是可编程序的。

第一个构想出这种有巨大计算潜力的机器的人是个伦敦人,查尔斯・巴比奇(1792-1871),一个几乎像是从《匹克威克外传》中走出来的人物。巴比奇生前因为发起了一场让伦敦摆脱 “街头讨厌的事”—— 主要是那些手摇风琴师 —— 的运动而大名鼎鼎。那些喜欢惹他发火的讨厌的家伙,常常不分白天黑夜前来演奏小夜曲,于是他便火冒三丈地在街上驱赶他们。今天,我们公认他是一位超前了他的时代一百多年的人物:他不仅是现代计算机原理的发明者,而且还是第一个向噪音污染做斗争的人。

他的第一部机器 “差分机”,可以用 “差分法” 算出许多种类的数学表。但是在制造出任何 “差分机” 模型之前,巴比奇迷恋上了一个更具有革命性的想法:那就是他的 “分析机”。他相当不谦虚地写道:“我发明分析机的思维过程大概是人类曾经有过的最复杂和最令人困扰的历程。” 同以前设计的机器不同,这种 “分析机” 带有存储器(记忆器)和 “加工装置”(计算和做出判定的部件)。这些部件是把许许多多个复杂的带齿的圆柱形装置用令人难以置信的复杂方式啮合在一起。在巴比奇的想象中,数字打着转在加工装置里进进出出,受控于穿孔卡片中的程序 —— 这一想法来自雅卡提花机的启发,那是一种卡片控制的提花机,能织出惊人复杂的图案。巴比奇有一个出众的但命途多舛的朋友,女伯爵艾达・洛芙莱丝命妇(拜伦勋爵的女儿),她曾经富有诗意地评论说:“恰似雅卡提花机织出花朵和枝叶一般,分析机正织出代数的图案。” 不幸的是,她错用了 “正” 字,因为那时还未造出分析机,巴比奇是怀着痛苦的失望辞世的。

洛芙莱丝命妇和巴比奇一样,深深地意识到随着分析机的发明,人类将可以产生机械化的智能。尤其是如果它能 “自食其尾”(这是巴比奇用以描述当一部机器探进自己的内部,改变它内部所存储的程序时所产生的怪圈的说法)的话。在 1842 年的回忆录中她写道:“(分析机)除了数值的计算之外,可以进行其它的计算”。当巴比奇梦想着发明一种能下棋或玩九格棋游戏的自动机时,她建议把一个个的音与和弦编入他机器的旋转圆柱体中,“这样就可以创作出精美的、符合科学的、要多复杂就有多复杂的曲子。” 但是几乎在同时,她告诫道:“分析机没有创造性。它只会做我们知道如何去命令它执行的事情。” 虽然她非常理解人工计算的力量,洛芙莱丝命妇对于人工生成智能是持怀疑态度的。但是,她深刻的洞察力允许她去梦想人类对电的驯服所能开发出的潜力吗?

到我们二十世纪,制造计算机的时代已经成熟,这些计算机超过了帕斯卡、莱布尼茨、巴比奇或洛芙莱丝命妇最大胆的梦想中的计算机。在二十世纪三十年代和四十年代,第一批 “大电脑” 被设计并制造出来了。它把原来彼此独立的三个领域综合在一起了。这三个领域是:关于公理化推理的理论、机械计算的研究和智能心理学。

这些年同样是计算机理论日新月异的年代。这些理论与数学有紧密的联系。事实上,哥德尔定理在计算理论中有其对应物,这是阿兰・图灵发现的。它揭示出了即便是在可以设想出来的性能最好的计算机中,也存在有不可避免的 “漏洞”。带有讽剌意味的是,正当这些怪异的局限性被发现的时候,不断造出的真正的计算机的性能却越来越好,远远超出了他们的制造者的预见力。巴比奇曾经说过,假如他能在五百年后回到世界上进行一次为期三天的有向导的科学旅行,他将很愿意放弃他的余生。在他去世后仅一百年的今天,如果他能回来,看到当今新的机器以及它们出人意料的局限性,他会惊奇得说不出话来。

五十年代初期,机械化智能似乎已指日可待了,然而,在创造最终的真正的思维机器时,每跨跃一个障碍都要产生一个新的障碍。目标的这种神秘的退避有什么深刻的原因吗?

谁也不知道非智能行为和智能行为之间的界限在哪里。事实上,认为存在明显界限也许是愚蠢的。但是智能的基本能力还是确定的,它们是:

对于情境有很灵活的反应;

充分利用机遇;

弄懂含糊不清或彼此矛盾的信息;

认识到一个情境中什么是重要的因素,什么是次要的;

在存在差异的情景之间能发现它们的相似处;

从那些由相似之处联系在一起的事物中找出差别;

用旧的概念综合出新的概念,把它们用新的方法组合起来;

提出全新的观念。

这里遇到了看起来像是悖论的东西。计算机的本性恰恰就是极不灵活、没有欲望、照章办事。尽管它们可能是速度很快的,它们仍然是无意识的东西。那么,如何能给需要智力的行为编出程序呢?这不是最最明显的自相矛盾吗?本书的一个主要论题就是讲这里根本不存在矛盾。本书的一个主要目的就是鼓励每一个读者,直接了当地面对这个表面上看来是矛盾的东西,尝一尝它的滋味,摆弄摆弄,拆开来看看,沉浸于其中,以使读者最终得以重新认识存在于形式化的和非形式化的、有生命的和无生命的、灵活的和不灵活的事物之间的那些表面上看来不可逾越的鸿沟。

这便是人工智能所要研究的全部。人工智能工作的奇异之处就是试图将一长串严格形式化的规则放在一起,用这些规则教给不灵活的机器如何能灵活起来。

但是什么样的 “规则” 可能把握住我们想到的所有的智能行为呢?当然,一定是在各个不同的层次上有不同的规则。一定有许多 “十分平常的” 规则,一定有 “元规则” 修改 “十分平常的” 规则,而且有 “元元规则” 修改元规则,等等。智能的灵活性来自大量的不同规则和规则的层次。之所以一定有许许多多的在不同层次上的规则,是因为在生活中,生物面对着成千上万的完全不同类型的境况。在某些境况中,只存在要求 “十分平常的” 规则的刻板反应。有些境况是一些刻板境况的混合 —— 这样,就需要决定要使用哪些 “十分平常的” 规则的规则。有些境况无法分类 —— 那么,就一定要有发明新规则的规则…… 等等。无疑,包含着那些直接或间接地改变自己的规则的怪圈是智能的核心。有的时候人类思维的复杂性看起来是如此的巨大,以致于人们觉得对于 “理解智能” 这个问题没有什么解决办法 —— 人们觉得无法设想有某种规则可以控制生物的行为,即便所用的 “规则” 具有上述意义上的 “多层次”。

… 和巴赫

1754 年,巴赫死后四年,莱比锡的神学家约翰・米凯尔・施密特在一篇关于音乐与灵魂的论文中写下了下面一段值得注意的话:

几年前,从法国来的一篇报道中说,一个人制作了一个木偶,它可以用长笛演奏各种曲子。它会把长笛放在唇边,再把它拿下来,还能转眼珠等等。但是,还没有一个人发明过能思维、有欲望、会作曲或者哪怕能做类似事情的偶像。请任何一个想要进一步信服这一点的人仔细地看看上面赞扬过的巴赫的刻在铜板上的最后一支赋格曲吧,只是由于他双目失明,这部曲子才未能完成。请研究研究里面所包含的艺术,或让我们来看看一定会打动我们的东西 —— 那更为精彩的赞美诗吧!那是他失明后口授,别人代笔写成的作品:《当我们身陷危难之时》(Wenn wir in höchsten Nöthen seyn)。我敢肯定,如果人们想要研究包含在其中的所有的美 —— 更不用说如果他自己想要演奏,或是评论一下作者 —— 他马上就需要有灵魂了。看到这一例子,唯物主义斗士们的所有理论都将威风扫地。

这里提到的第一流的唯物主义斗士很可能不是别人,而是于连・奥伏瓦・德・拉・梅特利 —— 腓德烈大帝的宫廷哲学家,《人是机器》一书的作者,最杰出的唯物主义者。到现在已是两百年过去了,而赞同施密特的人与赞同拉梅特利的人之间的斗争仍在激烈地进行着。我希望在本书中对这一论战提出一些看法。

“哥德尔、艾舍尔、巴赫”

本书是以一种不同寻常的方式构成的:在对话和章节之间有一种对位。这样构造的目的是为了使我能够让一个新的概念出现两次:几乎每一个新概念都是首先以隐喻的形式出现在对话中,给出一组具体可见的意象,然后,在阅读接下来的那一章的时候,它们可以作为一种直观背景来衬托对这同一个概念的更为严肃和更为抽象的表述。在许多对话中,我在表面上谈论着一个想法,但是实际上是以稍稍隐蔽的方式在谈论着另一个想法。

本来,我的这些对话中只有两个主人公:阿基里斯和乌龟。他们是我用与刘易斯・卡罗尔同样的方式从爱利亚的芝诺那儿借来的。芝诺是西元前五世纪的人,悖论的发明者。他的悖论之一是一个寓言,阿基里斯和乌龟是寓言中的主角。在我第一篇对话《三部创意曲》里,我交代了芝诺搞出这 “快活的一对” 的创意。1895 年,卡罗尔让阿基里斯和乌龟再现了,目的是要阐明他的关于无穷的新悖论。卡罗尔悖论 —— 事实上应该比现在更广泛地被人所知 —— 在本书中起着重要作用。它原来的题目是 “乌龟说给阿基里斯的话”,在本书中它作为对话《二部创意曲》出现。

在我开始写这些对话时,不知怎么搞的,我把它们与音乐形式联系起来了。我不记得是怎么开的头,只记得有一天,我在一篇早些时候写下的对话的标题位置上写下了 “赋格” 二字,从那以后,这一想法就固定下来。最后,我决定以各种各样的方式使每一篇对话都仿照巴赫的一支曲子。这样做并不是不得体的。老巴赫自己就常常提醒他的学生们说,他们作品中的每个部分应该写成 “好像是一些精心搭配的人在一起交谈一样”。我接受这一教诲比起巴赫的原意来也许更咬文嚼字了些,然而我希望我的结果忠实于他的原意。特别使我产生灵感的是巴赫作品中那些一次又一次地打动我的特征,这些东西在大卫和曼德尔在《巴赫读本》一书中有非常好的描述:

他的形式通常建立在各个片段的不同关系上。这些关系有的是使各个段落构成完整的统一体,还有的则是回归到单一的精心安排的主音,或仅仅是一个主题的暗示。由此而产生的格式通常是对称的,但并非必须如此。有的时候,不同片段之间的关系像缠结在一起的细线组成的迷宫,只有通过仔细的分析才能解开。然而,通常在初看或初听起来的时候,只有少数占主导地位的特点可以指引方向。随着研究的深入,人们会发现无穷无尽的微妙之处。人们永远不会不知所措地抓不着把巴赫的各个单独的创造结合在一起而形成的那个统一体。

我设法把哥德尔、艾舍尔、巴赫这三块稀世之宝嵌为一体,集异璧之大成。开始时我打算写一篇以哥德尔定理为核心的文章。我当时以为它仅仅会是一本小册子。可是我的想法像球面一样扩展开来,不久就触及了巴赫和艾舍尔。我花了一些时间去想如何把这一联系写清楚,而不仅仅是让它作为我自己写这本书的推动力。但是最后,我认识到,对我来说,哥德尔和艾舍尔和巴赫只是某个奇妙的统一体在不同方向上的投影。我试图揭示这块在我奇异的收集过程中所发现的瑰璧,结果产生了这本书。