课程概述

宏观经济学是财经类专业必修的课程,教授给学生理解宏观经济运行和宏观经济政策的理论体系,让学生能够利用所学的原理和概念来理解宏观经济运行的规律,分析各种宏观经济变量之间的因果联系,对未来的宏观经济走势加以预测,对宏观经济政策的影响加以评估。

课程大纲

第一章 导论 宏观经济与宏观经济学

1.1.1 宏观经济学的研究对象

一个经济体的总体经济表现关键指标:总产量(GDP)、就业(失业率)、物价(通货膨胀)等

影响因素:利率、消费、储蓄、投资、进出口、汇率、财政盈余或赤字

1.1.2 宏观经济学研究问题的角度

影响经济的所有因素,都必然通过总供给和总需求的相互作用来影响宏观经济表现

1.1.3 宏观经济学的研究思路:模型

模型是对现实的简化,可以用曲线和文字来表达。在经济模型中,内生变量(endogenous variables)是指该模型所要决定的变量,其可以在模型体系内得到说明。

1.1.4 宏观经济学的主要理论

两大主题:经济周期理论business cycle或economic fluctuation、经济增长理论

具体理论(包括但不限于)

- 产量与收入的决定理论

- 就业理论

- 财政理论

- 货币理论与通货膨胀理论

- 国际经济学相关理论:国际收支、贸易、资本流动、汇率

- 投资理论

- 投资与消费理论

第二章 如何衡量宏观经济活动

2.1.1 收入、支出与宏观经济循环流转:宏观经济表现的衡量

总体经济表现关键指标:总产量(GDP)、就业(失业率)、物价水平(通货膨胀率)等

2.1.2 收入、支出与宏观经济循环流转:收入、产出与支出

在宏观经济中,收入、支出与产出三个概念的关系是:收入与产出是等同的,从核算的角度看,产出=支出

2.1.3 收入、支出与宏观经济循环流转:存量和流量

存量stock:按照时点计算的量,受流量的影响

流量flow:按照时段计算的量,不断发生或在不断变化的量

2.2.1 国内生产总值: 国内生产总值的测度

Gross Domestic Product:Total market value of final goods and services produced within an economy during a given period

国内生产总值是指一国居民在一特定时期内生产的所有最终商品和服务的货币价值总和

2.2.2 国内生产总值:国内生产总值的定义和核算原则

核算原则:

- 所有的生产核算在内

- 原则上不重复计算

- 这就的部分不得不重复计算

- 如果将折旧这部分重复计算排除在外,就得到国内生产净值NDR

2.2.3 国内生产总值:国内生产总值特殊项目的处理

国民生产总值GNP/GNI=GDP+本国(本地)居民在境外获得的收入-国外(境外)居民在本国(本地)获得的收入

2.2.4 国内生产总值:国内生产总值寓言三则

2.3 与GDP相关的指标

国民生产总值GNP/GNI=GDP+本国(本地)居民在境外获得的收入-国外(境外)居民在本国(本地)获得的收入

- 国民生产净值:Net National Product

- 国民收入 domestic income

- 个人收入 personal income

- 个人可支配收入 disposable personal income

2.4.1 国内生产总值构成:从支出角度看

GDP=消费+总投资+政府购买+国外净购买

从最终使用者的角度看,将最终产品和劳务的市场价值加总计算GDP的方法是支出法

2.4.2 国内生产总值构成:从收入角度看

GDP=wage and salary + interest + rent + profit + depreciation + tax - government transfer

GDP=C+I+G+X-M

2.5 GDP核算存在的问题

GDP!=经济福利

在核算一个经济体的GDP时,计算的是价值总和,其中最主要的原因是反映了产品对社会的好处。

2.6 实际GDP与名义GDP

关于实现GDP(actual GDP)、实际GDP(real GDP)、潜在GDP(potential GDP)和名义GDP(nominal GDP),实现GDP是与潜在GDP相对的、实际GDP是与名义GDP相对的

名义GDP增速=实际GDP增速+利率水平

2.7.1 价格指数:价格指数的编制

2.7.2 价格指数:价格指数的分类

GDP平减指数GDP Deflator=(名义GDP/实际GDP)

消费者价格指数Consumer Price Index

生产者价格指数Producer Price Index

2.7.3 价格指数:CPI及其编制

GDP平减指数和CPI区别:

- 构成不同:全部和部分的差别

- 权重不同:以产量作权重和固定权重

- 是否包含进口

2.8 失业率

失业率=失业人数/劳动力

劳动力参与率=劳动力/成年人口

第三章 国民收入的生产、分配与使用

3.1.1 总产出的生产、分配与使用:总产出的供给方面

一个经济体能生产多少商品和劳务取决于生产要素投入的数量和把投入转换成产出的能力。

总生产函数是描述现有技术条件下既定投入与最大产出之间的关系

3.1.2 总产出的生产、分配与使用:产出的分配和总产出的需求方面

在完全竞争的市场经济中,总产出会按照如下原则即各个要素的边际生产力大小分配给不同的生产要素所有者

3.1.3 总产出的生产、分配与使用:产品市场均衡

满足下列条件即事先计划的总支出等于总产出时,宏观经济达到均衡

投资:区分意愿投资和实现投资

意愿投资:事先计划投资,如GDP均衡公式中的投资

实现投资:事后实现投资=计划投资+非计划投资,如GDP恒等式中的投资

3.2.1 储蓄、投资与金融体系:GDP核算恒等式–从收入角度

GDP=个人可支配收入+税收-政府转移支付+折旧+存留利润 =(消费+个人储蓄)+(税收-政府转移支付)+企业储蓄 = 消费+(个人储蓄+企业储蓄)+(税收-政府转移支付) =消费C+私人储蓄Sp+净税收T

3.2.2 储蓄、投资与金融体系:GDP核算恒等式–从支出角度

从支出的角度看,GDP恒等于消费、投资、政府购买支出和进出口净额

3.2.3 储蓄、投资与金融体系:储蓄的含义及其构成

储蓄意味着可贷资金的供给

3.2.4 储蓄、投资与金融体系:投资的分类及其与储蓄的关系

投资是指对资本品或各类中间产品的购买,是一种增加资本存量的行为。投资意味着对可贷资金的需求。

实物投资(直接投资)包括金融投资(间接投资)

实物投资分类:

- 固定投资如净固定投资和重置投资

- 存货投资:如果存货投资是意愿的,那么事先计划投资和事后实际投资就是相等的

购买股票不属于宏观经济学所说的投资,是因为它不一定为一个经济体形成新的资本

储蓄是投资的来源,投资是储蓄的去向。

从宏观经济的角度看,从事后考察,储蓄在任何时候都等于投资加上净出口

3.2.5 储蓄、投资与金融体系:从产品市场均衡到金融体系均衡

私人储蓄+公共储蓄=总储蓄=总投资

3.2.6 储蓄、投资与金融体系:金融体系均衡的变化

排挤效应crowding out effect:当一个经济体已经实现对国内生产可贷资金供给与需求相等时,政府财政赤字的增加会造成国内可贷资金供给减少然后利率上升

第四章 货币与物价

4.1.1 货币体系:货币的功能、种类和测度

货币:可用于市场交换的一种资产存量,是流动性最好的资产

货币功能:

- 交易媒介

- 价值储藏:货币作为价值储藏手段指的是持有货币以将其转换为未来的购买力

- 计价单位

货币种类:

- 法偿货币:没有内在价值,依法确立的货币

- 商品货币:例如金银

货币测度:

- M0:通货currency

- M1:M0+活期存款demand deposit

- M2:M1+储蓄存款saving deposit+定期存款time deposit

4.1.2 货币体系:货币银行体系与货币供给

准备金reserve:银行收到的存款中未再贷放出去的那部分窖藏现金或依法规存放在中央银行那里的部分

实际准备金=法定准备金+超额准备金

企业找商业银行贴现获取资金,支付的利息率即为贴现率;商业银行找中央银行再贴现获取资金,支付的利息率即为再贴现率

通货存款比率=通货M0/存款M1

基础货币monetary base/高能货币high-powered money:直接由央行发行出来、所有其他货币赖以产生的那种货币 ,是央行对公众的负债

基础货币MB=通货CU+准备金RE

货币乘数是指货币供给量对基础货币的倍数关系,简单地说,货币乘数是一单位准备金所产生的货币量。

完整的货币(政策)乘数的计算公式是:k=(Rc+1)/(Rd+Re+Rc)。其中Rd、Re、Rc分别代表法定准备金率、超额准备金率和现金在存款中的比率。而货币(政策)乘数的基本计算公式是:货币供给/基础货币。货币供给等于通货(即流通中的现金)和活期存款的总和;而基础货币等于通货和准备金的总和。

4.1.3 货币体系:货币供给的过程–通货存款比率为零时

从货币乘数中可以看出央行的货币政策影响货币供给的方式:

- 央行买入债券会增加高能货币(基础货币)

- 央行下调法定准备金比率会鼓励商业银行创造更多的货币

- 央行降低贴现率有可能增加高能货币(基础货币)

4.1.4 货币体系:货币供给的过程–通货存款比率大于零时

关于货币定义中各个概念的关系,我们用MB代表基础货币,RE代表准备金,CU代表通货或者现金,那么就有:

- MB=RE+CU

- M1=CU+活期存款

- 当通货存款比率为零时,M1=活期存款

4.2.1 货币与物价:货币数量方程和货币的供给与需求

货币数量论:货币数量变化不影响产量、就业等实际变量,影响价格等名义变量,货币数量论可以看成一个长期理论,且解释了价格水平是如何决定的

货币数量方程:MV=PT(M:money quantity,V:transactions velocity of money,P:price,T:the number of transactions)

M:名义货币供给/名义货币余额(money balance)

如果货币的交易流通速度保持不变,货币的数量翻倍,那么平均交易价格和乘以交易次数的积一定翻倍

4.2.2 货币与物价:货币市场均衡

4.2.3 货币与物价:货币数量论

货币数量论的实质:古典通货膨胀理论即通货膨胀在任何时间任何地点都是一种货币现象

货币中性money neutrality:货币只影响名义变量如价格,不影响实际变量如产量、就业

货币数量论表明,央行是引发通货膨胀的根源,也是控制通货膨胀的主力

货币数量方程式MV=PY(注意:V一般是稳定的,Y一般由实际变量决定,货币供求最终会均衡)如果M是货币供给的话,它必定是外生的,就是方程式无法解释它是多少

4.2.4 货币与物价:古典二分法

二分法dichotomy:把实物经济和货币经济分开

4.2.5 货币与物价:通货膨胀对经济的影响–预期到的通货膨胀

预期到的通货膨胀:

- 鞋革磨损成本

- 菜单成本

- 扭曲相对价格—->资源错配

- 税收扭曲

- 发出错误的价格信号,干扰人们的判断

4.2.6 货币与物价:通货膨胀对经济的影响–未预期到的通货膨胀

未预期到的短期通货膨胀的影响:

- 收入再分配:有利于雇主、债务人、收入灵活者,不利于雇员、债权人、收入固定者

温和通货膨胀可能的好处:引导相对价格调整、促进资源有效率配置

如果说一个合约指数化了,它的意思是这个合约里面的数值可以根据价格水平的某种衡量指标发生变化。假定价格水平的衡量指标是充分灵敏和真实的,如果某时发生了未预期到的通货膨胀,这时候未经过指数化的合约中的债权人利益会受损

第五章 短期经济波动理论:AS-AD模型

5.1.1 总需求分析:短期经济波动概述

在学习短期宏观经济波动时,主要从下面失业率、产出水平、物价水平这几个宏观经济指标着手分析

5.1.2 总需求分析:宏观经济学中的时间维度

短期经济波动(生产能力既定)->资本存量既定->short run->价格、工资刚性,不能灵活调整

短期经济变动(生产能力既定)->技术既定->long run->价格、工资可以灵活调整

长期经济增长(生产能力的增长)->技术进步、资本积累、供求均衡->the very long run

5.1.3 总需求分析:AD曲线向右下方倾斜的原因

the aggregate demand curve:物价与其他因素比如财政货币政策对总需求的影响都可以通过总需求曲线工具来说明

AD曲线向右下方倾斜的原因即价格影响总需求的三个机制:财富效应、利率效应、汇率效应

5.1.4 总需求分析:总需求曲线的移动

总需求曲线的移动:总物价之外的因素对总需求的影响

- 消费

- 投资

- 政府购买开支的财政政策

- 国际经济因素

当中央银行增加货币供给时,其对总需求的影响是促使总需求曲线上移

5.2.1 总供给分析:长期总供给曲线

长期总供给曲线long run aggregate supply

5.2.2 总供给分析:短期总供给曲线

短期总供给曲线short run aggregate supply

短期总供给曲线向右上方倾斜的原因是

1.价格上涨时,人们预期价格没有变化

2.价格下降时,人们预期价格没有变化

5.2.3 总供给分析:总供给曲线–从短期到长期

长期总供给曲线LRAS与短期总供给曲线SRAS之间的关系是:

1.长期总供给曲线是由短期总供给曲线移动形成的

2.如果人们的预期在短期内也是正确的,那么LRAS和SRAS重合

5.3.1 总供给分析及其应用:长期均衡的实现–从短期到长期

如果采取减税政策,其对经济的影响是长期没有影响,短期导致总产量增加

5.3.2 总供给分析及其应用:AS-AD模型的应用

上世纪70年代由于石油危机,美国出现滞胀。滞胀:

1.石油危机造成不利供给冲击,使得AS曲线向上移动

2.滞胀的结果是经济出现停滞,产出水平下降

3.滞胀的结果是产生全经济范围内的通货膨胀

5.3.3 总供给分析及其应用:石油危机–不利的总供给冲击

短期宏观经济波动:

1.宏观经济总量是由供给侧和需求侧共同决定的

2.宏观经济受到冲击后,短期内经济偏离充分就业均衡

3.宏观经济受到冲击后,长期时经济只会发生价格变化

第六章 短期经济波动的总需求分析I:乘数原理

6.1.1 总需求(总支出)与均衡总产量:总需求对经济的作用

财政政策、货币政策、国际经济形势==>三驾马车消费、投资、出口==>需求侧==>现实GDP

制度体系==>劳动、资本、人力资本、技术==>供给侧==>潜在GDP增速

均衡投资:实际存货投资Y=计划存货投资AD=C+I+G+NX

6.1.2 总需求(总支出)与均衡总产量:总需求与均衡总产量

边际消费倾向marginal propensity to consume

均衡总产量:实际存货投资Y=计划存货投资AD=C+I+G+NX

6.2 消费与总需求

消费是决定总需求的重要因素之一,直接影响消费的因素:

- 税收

- 收入水平

- 物价水平

6.3 均衡总产量的决定

均衡总产量的决定:

- 各种自发开支

- MPC边际消费倾向

- 自发开支的影响经由边际消费倾向放大

- 在各项开支中,转移支付与税收的影响程度要小于政府购买支出,小于其他自发开支

6.4.1 均衡产量的变动:乘数原理–代数法分析

投资乘数:每增加一单位投资能够带来的均衡收入的增加量

投资乘数:delta Y/delta I=1/(1-c)>1,c即为边际消费倾向

货币乘数是指货币供给量对基础货币的倍数关系,简单地说,货币乘数是一单位准备金所产生的货币量。

完整的货币(政策)乘数的计算公式是:k=(Rc+1)/(Rd+Re+Rc)。其中Rd、Re、Rc分别代表法定准备金率、超额准备金率和现金在存款中的比率。

而货币(政策)乘数的基本计算公式是:货币供给/基础货币。货币供给等于通货(即流通中的现金)和活期存款的总和;而基础货币等于通货和准备金的总和。

6.4.2 均衡产量的变动:乘数原理–表格法分析

6.5.1 政府部门(财政部门)的作用:政府与总需求

6.5.2 政府部门(财政部门)的作用:财政政策变化的效果

政府购买支出乘数:delta Y/delta G=1/(1-c)>1,c即为边际消费倾向

6.5.3 政府部门(财政部门)的作用:财政政策的几个问题

1.所得税的自动稳定器作用

- 边际消费倾向具有放大经济波动的作用

- 所得税具有抑制经济波动的作用

2.预算盈余和赤字

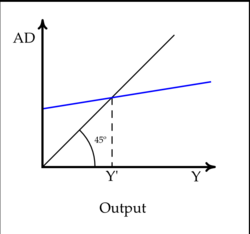

凯恩斯交叉图模型(Keynesian Cross)

在凯恩斯交叉图显示之间的关系是总需求(在垂直轴上显示)和总供给(在横轴上表示,由输出端测得)。

一条穿过原点向右上方倾斜的直线,有人叫它45°线,另一条交于纵轴和这条45°线,同样向右上倾斜,只是倾斜度略小。前者又称Y(总收入)线(相当于全国总收入或产量),后者就是AD(总支出)线,这也就是总供给与总需求。

凯恩斯交叉图模型乘数原理小结:

- 在产能过剩时,总产量或总收入决定于需求水平,随着各项开支增加而增加

- 总支出增加对总产量的刺激作用会被乘数放大,即会被边际消费倾向放大

- 乘数的大小取决于边际消费倾向,还取决于税率、边际进口倾向等等

- 乘数的作用是双向的,当支出增加时,收入或产量加倍增加;当支出减少时,收入或产量加倍减少

第七章 短期经济波动的总需求分析II:IS-LM模型

7.1.1 商品市场均衡与IS曲线:商品市场上利率对总需求的影响

总收入和总产出是同一个概念,具体的测度是GDP

在研究IS-LM模型中,我们主要讨论的两个市场均衡是:商品市场均衡、货币市场均衡

在IS-LM模型中,会直接影响投资的内生变量是:利率水平

“自发”的意思是指模型外其他因素决定的,与模型里变量无关

对IS曲线斜率的一个解释是,当利率提高时,投资数量减少,从而导致凯恩斯交叉中的PE曲线向下移动,从而减少收入。

IS-LM模型(英语:Investment—Saving / Liquidity preference—Money supply model)是一个总体经济模型。它表现了货币市场的利率,与商品及服务市场的实质商品产出之间的关系。IS和LM曲线的交点是产品市场和货币市场两者同时达到均衡的标志。也被称为一般均衡。新古典综合学派用此来解释凯恩斯的宏观经济学理论思想。凯恩斯认为政府行为可以有效地干预经济发展。

IS-LM模型和他表述的基本理论散见于各种宏观经济学理论。本·伯南克曾这样评述:“不管他们把IS-LM模型叫什么,绝大多数宏观经济学家都在使用这类的模型来组织思考总供给是如何受到其他因素的影响。”

| IS曲线 | LM曲线 |

|---|---|

| 代表商品市场均衡 | 代表货币市场均衡 |

| 斜率为负 | 斜率为正 |

| 利率影响收入 | 收入影响利率 |

本模型由第一象限的两条相交线段构成。横轴是x轴而纵轴是y轴。

横轴Y指的是国民收入。在实证经济学中通常以国内生产总值(GDP)作为其代理变量,而纵轴r所表示的为利率。因为本模型非动态模型,名义利率与实质利率之间的关系是固定的(后者为前者加上一个短期内不变的外生通货膨胀率)。因此实际上由名义利率决定的货币需求也可以用实质利率来决定。

商品市场均衡时:AD=Y

AD=C+I+G+NX

Y=C+S+T

在右图中, IS 指的是I-S,即投资-储蓄(Investment-Saving)按照宏观经济学的理论,在一般商品市场均衡情况下,投资是等于储蓄的。相当于说,政府或者国民的100元储蓄会成为100元的投资并最终成为资产(Capital)。IS 曲线是向下倾斜的,表示在某个时候,假如政府投资不变,国民收入 Y 增加,人们可用于储蓄的资金增加,那么市场上的利息率就会下降(这些分析是基于短期内价格水平Price Level不变的假设,如果在长期内,IS 曲线的走势将更复杂)。

至于 LM 曲线指的是流动性偏好-货币供给(Liquidity preference-Money supply),也就是国家的中央银行可以提供的货币量。同样地,在一般均衡条件下,流动性偏好,或更常用的“货币需求”等于货币供给。LM曲线在图中有一个正的斜率,是因为凯恩斯认为货币的确受到国民收入 Y的影响,又受到市场利率r的影响。LM曲线表现的即是货币的投机需求和利率的关系。利率上升抑制投资者的投机需求,收入提高意味着货币收入的增加。 两条线段的交点代表货品与货币市场的短期均衡(但其他的市场如劳动市场可能并未达到均衡)。此均衡可得到一组特定的利率与实质GDP的解。

7.1.2 商品市场均衡与IS曲线:IS曲线与商品市场均衡

7.1.3 商品市场均衡与IS曲线:IS曲线的性质–斜率与位置

利率对收入的影响:商品市场均衡与IS曲线:

斜率影响因素:边际消费倾向或者是由其决定的乘数1/(1-c)、投资对利率的敏感性

投资对利率变化越敏感,或者边际消费倾向越大,则IS曲线斜率绝对值越小,IS曲线越平缓。其经济含义是利率的变化会带来更大程度的收入变化。

IS曲线的位置由各种自发开支决定。当各项自发开支增加时,IS曲线向右移。

7.2.1 货币市场均衡与LM曲线:流动性偏好理论

流动性偏好:对货币的需求

凯恩斯的流动性偏好理论中人们持有货币的动机即手中持有货币的原因:

- 交易动机

- 预防动机

- 投机动机

以下会使实际货币余额需求曲线移动的是:

- 人们的收入水平上升了

- ATM的普及使人们更容易取出货币

7.2.2 货币市场均衡与LM曲线:货币市场均衡与利率的决定

| 货币供求 | 变量类型 | 相关因素 |

|---|---|---|

| 货币供给M | 外生变量 | 与收入和利率都无关系,不受其影响 |

| 货币需求L | 内生变量 | 由收入和利率决定 |

7.2.3 货币市场均衡与LM曲线:货币市场均衡与LM曲线

LM曲线上面任意一点都代表着货币市场的均衡

LM左上方的点代表着货币市场供过于求

保持名义货币供给不变,价格水平下降将会使得LM曲线向右下方移动。如果利率水平给定,产出将增加

影响LM曲线斜率的因素:

- 货币需求对利率的敏感性

- 货币需求对收入的敏感性

7.3 商品市场与货币市场同时均衡

IS曲线和LM曲线将整个坐标系分为了四个区域,分别定义为上下左右,则:

- 位于左边的区域,产品和服务市场处于供不应求的状态

- 位于上边的区域,实际货币余额的供给大于需求

- 位于左边的区域,实际货币余额的供给大于需求

7.4 均衡的变化与经济的波动

自发支出影响宏观经济的机制:商品市场==>货币市场==>商品市场==>……

自发支出变化影响宏观经济的程度:

- 仍然存在着乘数效应

- 乘数的大小取决于:边际消费倾向、税率、边际进口倾向、投资对利率的敏感性、货币需求对收入和利率的敏感性

- 自发支出变化对经济的影响出现了挤出效应,从而乘数作用变小:自发支出的增加在促进收入增加时带来利率上升,从而又部分地挤出了私人投资

在IS-LM模型中,扩张性的财政政策引起的收入增加额小于在凯恩斯交叉模型中的增加额,除非LM曲线是水平的

7.5 从IS-LM模型到AS-AD模型

- 扩张性货币政策促使利率下降和收入增加。其他自发性支出的增加起到同样地作用。

- 扩张性财政政策促使利率上升和收入增加。

- 各项自发支出的增加对总收入或总产量地影响同样产生乘数效应,但是这个作用要小于单纯的商品市场,原因在于产生了挤出效应。

- 财政或货币政策对经济影响取决于:乘数(或边际消费倾向、税率、边际进口倾向),投资对利率的敏感性、货币需求对收入和利率的敏感性

| 扩张性的财政政策 | 扩张性的货币政策 |

|---|---|

| 收入增加 | 收入增加 |

| 利率提高 | 利率下降 |

第八章 通货膨胀、失业与菲利普斯曲线

8.1.1 短期经济波动-通货膨胀:需求拉上型的通货膨胀

需求拉上型的通货膨胀的产生原因是总需求的增加

8.1.2 短期经济波动-通货膨胀:成本推进型的通货膨胀和惯性通货膨胀

成本推进型的通货膨胀的产生原因是不利的供给冲击

8.1.3 短期经济波动-通货膨胀:AS-AD模型与货币数量论的比较–不考虑LM的变化

不考虑LM曲线会因为最终价格的变化而移动,那么假设某一时刻因为货币以外的因素总需求发生了变化:如果这一时刻IS与LM曲线的交点位于LM垂直的部分,AD曲线最终将不会移动

8.1.4 短期经济波动-通货膨胀:AS-AD模型与货币数量论的比较–考虑LM随价格的变化

货币增长和产出增长保持同步时,价格不变

8.2.1 失业与失业率:摩擦性失业的影响因素

失业类型:

- 摩擦性失业

- 结构性失业:劳动供大于求

- 周期性失业:总需求不足

8.2.2 失业与失业率:政府与工会对结构性失业的影响

在公会的例子中,局内人局外人存在着利益冲突,其中局内人希望(企业开具更高的工资),局外人希望(企业雇佣更多的人)

结构性失业的影响因素:

- 最低工资法

- 工会垄断

- 效率工资

8.2.3 失业与失业率:企业对结构性失业的影响

效率工资:劳动市场信息不对称==>高工资带来高效率

企业开具效率工资的原因包括:

- 减少了劳动力的更替

- 提高了企业劳动力的质量

- 提高了工人的劳动积极性

- 减少了工人组织工会的动机

8.2.4 失业与失业率:周期性失业

- 周期性失业可以视为是实际失业率减去摩擦性失业和结构性失业的余值

- 周期性失业率可能是负的

- 周期性失业产生的原因是经济的波动

8.3 变化与产出变化的关系:奥肯定律

失业率变化与产出变化的关系:Okun’s Law

8.4.1 短期经济波动-菲利普斯曲线:什么是菲利普斯曲线

现代菲利普斯曲线Phillips Curve表明的是通货膨胀率变化和失业率变化之间的关系

此曲线表明:通货膨胀率与失业率存在交替关系,通货膨胀率高时,失业率低;通货膨胀率低时,失业率高。

但60年代末米尔顿·弗里德曼和埃德蒙·费尔普斯等人发表文章适应性预期批评菲利普斯曲线,否定通货膨胀率与失业率在长期经济中存在相关性,并认为,政府利用菲利普斯曲线在通货膨胀和失业率之间进行权衡是危险的。在当时人们很难接受这样大胆的观点,因为萨缪尔森和罗伯特·索洛有历史数据支持。埃德蒙·费尔普斯因此而获得2006年度诺贝尔经济学奖。

8.4.2 短期经济波动-菲利普斯曲线:从AS曲线到菲利普斯曲线

8.4.3 短期经济波动-菲利普斯曲线:适应性预期–决定通货膨胀的因素

适应性预期adaptive expectations:预期者在预期某一经济变量如价格时,根据该经济变量过去的实际数值和预期数值,对预期的错误进行修正。

对通货膨胀的适应性预期即意味着假设人们是根据(近期观察到的通货膨胀)形成他们对通货膨胀的预期的

适应性预期–决定通货膨胀的因素:

- 通货膨胀惯性

- 周期性失业==>需求拉动

- 供给冲击==>成本推动

8.4.4 短期经济波动-菲利普斯曲线:适应性预期–决定失业率的因素

适应性预期下的菲利普斯曲线

- 通货膨胀的上升会带来短期失业率的下降

- 短期内总需求带来通货膨胀上升的同时,厂商对通货膨胀的预期没有改变,最终会增加对工人的雇佣

- 短期内总需求带来通货膨胀上升的同时,工会对通货膨胀的预期没有改变,最终会增加对劳动力的供给,增加就业率

- 长期内,因为预期的调整,失业率会回到原来自然失业率的水平

8.4.5 短期经济波动-菲利普斯曲线:理性预期与菲利普斯曲线

理性预期时,菲利普斯曲线是垂直的。

8.5 菲利普斯曲线与稳定性经济政策

菲利普斯曲线和稳定性经济政策:

- 假设预期外生,稳定性政策是必要的且有效的

- 假设预期是适应性的,稳定性政策短期内是有效的

- 假设预期是理性的,稳定性政策短期和长期内都是无效的

8.6 小结

总供给曲线和菲利普斯曲线:

- 最初的菲利普斯曲线是表示工资率和失业率之间的关系

- 短期总供给曲线和菲利普斯曲线之间的关系是:每一条菲利普斯曲线都有一条总供给曲线与其对应

- 菲利普斯曲线是总供给曲线动态的版本

- 预期形成方式是两者短期与长期不同的原因

- 市场不完全性带来的刚性是两者短期与长期不同的原因

第九章 长期经济增长

9.1.1 关于经济增长的事实:世界范围内经济增长的事实

9.1.2 关于经济增长的事实:经济增长应该关注的问题

9.2 什么是经济增长

经济增长指经济体总产量的持续增长,本章一般用GDP的增长来测度经济增长

9.3 经济增长的源泉

- 物质资本指还要投入到新生产过程中去,已经生产出来的生产要素

- 劳动指可以投入到生产过程中去先天形成的脑力和体力

- 人力资本是附着于劳动力上,后天形成的生产能力

- 技术是人类社会对组织生产的最好方式的理解

9.4 经济增长的核算

柯布–道格拉斯函数:收入Y=技术A 乘L^alpha乘 K^beta

9.5.1 资本积累与经济增长:产出的供给与需求

- Y=F(K,L)研究的是总产量的增长

- y=f(k)研究的是人均产量的增长

- 把函数写出Y=F(K,L)或y=f(k)都能达到研究经济增长的目的

9.5.2 资本积累与经济增长:资本的动态演进变化

9.5.3 资本积累与经济增长:资本积累与经济增长过程

在规模报酬不变的前提下,人均产出的增长取决于人均资本的增长

9.6.1 新古典经济增长模型下经济增长稳态的变化:储蓄率变化的影响

储蓄率的提高使得人均投资函数向上移动

储蓄率的变化具有产出效应及水平效应,不具有增长率效应

9.6.2 新古典经济增长模型下经济增长稳态的变化:人口增长和技术进步的影响

- 人口的增长使得人均资本损耗曲线向上移动

- 人口的增长会得到一个更低的人均资本稳态水平

9.6.3 新古典经济增长模型下经济增长稳态的变化:经济增长的黄金律稳态

the saving rate and the golden rule steady state:

- 经济增长的黄金律水平是人均消费最大的人均资本水平

- 计算黄金律水平时,其内生变量是储蓄率

9.7 经济增长模型与现实世界

- 在自然资源充裕的前提下,鼓励人口增长是有意义的

- 穷国能追上富国的根本原因在于技术持续地进步

- 稳态时的人均消费取决于储蓄率的高低

第十章 开放经济理论

10.1.1 国际经济联系:进口、出口与净出口

一个开放的经济具有的性质是和国际间存在资本和商品的流动

实际汇率 乘 国内价格=名义汇率 乘 国外价格

名义汇率等于一单位外币兑换本币的数量

10.1.2 国际经济联系:净资本的流入或流出

其他条件不变,下列会引起净资本流入增加的是:

- 本国利率上升

- 世界利率下降

- 本国利率下降,但是世界利率下降的更快

10.1.3 国际经济联系:国际收支差

国际收支差balance of payments是国际贸易差额和资本流入流出差额,等于净出口加上净资本流入。

10.1.4 国际经济联系:名义汇率的决定

影响国际收支的因素有汇率,还有其他因素如贸易政策等,后者带来的国际收支变化带来汇率变化

10.2 资本流动与商品贸易的关系

资本输出=商品出口

资本流入=商品进口

如果一个国家某一年录得国际收支平衡,这意味着当资本流入大于流出时,出口小于进口,且资本净流入与商品净进口必然相等

10.3 国内储蓄投资状况与国际资本流动商品贸易

国际收支平衡时:

- 净出口等于对国外资金的总供给

- 净出口等于私人储蓄加上公共储蓄减去国内总投资

- 净出口等于总可贷资金减去国内可贷资金的需求

10.4.1 开放经济条件下的收入或产出决定:小型开放经济与完全资本流动

一个国际收支平衡的小型开放经济的特征可以包括:

- 国内利率等于世界利率

- 它参与国际贸易

- 它的政府不干预国际借贷

- 它的资本净流出等于净出口

10.4.2 开放经济条件下的收入或产出决定:蒙代尔-弗莱明模型Ⅰ–模型引入

在开放经济的IS-LM模型中,开放经济的假设:只对IS曲线有直接影响

在利率收入空间的蒙代尔弗莱明模型中,如果是一个小型开放经济,会影响BP=0曲线位置的是:世界利率的变化

在蒙代尔弗莱明模型中,考虑利率收入空间,如果某开放经济体的资本流入和资本流出相等,且进口大于出口,那么此时代表该经济体的点:位于BP=0曲线的下方

10.4.3 开放经济条件下的收入或产出决定:蒙代尔-弗莱明模型Ⅰ–国际收支平衡

蒙代尔弗莱明模型中的IS*曲线:

- 表示的是汇率e和产出Y之间的关系

- 上面任何一点所代表的经济体的利率都等于世界利率

- 依然代表着商品和服务市场的均衡

10.4.4 开放经济条件下的收入或产出决定:蒙代尔-弗莱明模型Ⅱ–模型引入

10.4.5 开放经济条件下的收入或产出决定:蒙代尔-弗莱明模型–:国际收支平衡

- 包含有利率、汇率和收入三者之间的关系

- 在利率收入空间中,因为利率等于世界利率是固定的,所以国际收支平衡曲线曲线是一条水平线

- 在汇率收入空间中,因为汇率和收入对NX影响的方向是一样的,所以国际收支平衡曲线曲线是一条向右上方延伸的曲线

10.5.1 利用蒙代尔-弗莱明模型分析宏观经济政策效果:固定汇率下的货币政策

10.5.2 利用蒙代尔-弗莱明模型分析宏观经济政策效果:固定汇率下的财政政策和贸易政策

在固定汇率制度下,财政政策对经济的影响:

- 财政扩张会增加产量和就业

- 财政扩张增加产量与就业,而且引起货币供给量变化,作用被加强

- 相对于封闭经济而言,财政政策的作用更大

10.5.3 利用蒙代尔-弗莱明模型分析宏观经济政策效果:浮动汇率下的货币政策

在浮动汇率制度下,相对于封闭经济而言,货币扩张对产量与就业的影响被放大

10.5.4 利用蒙代尔-弗莱明模型分析宏观经济政策效果:浮动汇率下的财政政策和贸易政策

在浮动汇率制度下,贸易保护政策对经济的影响是对本国贸易顺差没有影响,因为它带来汇率变化,其作用相反

10.6 不可能的三位一体

三元悖论(英语:(Mundellian) Trilemma)又称三难选择、不可能三角或不可能的三位一体(Impossible trinity),是国际金融学中的原则,指一个国家不可能同时完成下列三者:

- 资本自由进出(Capital mobility)

- 固定汇率(Exchange rate)

- 独立自主的货币政策(Monetary policy)