引言

本门课为国际关系理论基础课程,主要讲授国际关系理论的基本概念、基本流派及其一般内容。主要涉及现实主义、自由主义,建构主义等宏观理论,和博弈论、集体行动逻辑、威慑理论等微观理论。本门课的主要教学目的是使学生对当前国际关系理论的主要知识有一个系统的、完整的理解和掌握。—— 课程团队

课程概述

通过本课程的学习,同学们可以了解国际关系理论研究的基本内容,理解主要的理论概念和理论知识,掌握主流国际关系理论的话语体系和分析框架,学会用主流国际理论分析国际关系的历史和现实问题,深入理解错综复杂的国际热点事件,为进一步的学习和研究打下坚实的、规范的知识基础。

本课程的最大特色,就是用现代理论的标准范式和标准框架展示和再现理论原貌,做到既讲清理论内核,又介绍理论辅助地带,既注重理论的逻辑推演和分析论证,又重视理论的经验表现和检验。本课程的另一个特色,就是简明易懂,深刻而不晦涩、简明而不简单是本课程的设计宗旨之一,具有高中基础的学生就基本可以听懂,入手学习的门槛不高。

授课目标

希望通过本课程的学习,大家可以成为熟悉甚至精通国际关系理论的人,成为能够利用国际关系理论分析国际热点的人,成为深入观察和理解国际问题、并有可能提出专业对策的人。对于有志考取国际关系相关专业研究生的学生而言,本课程可以帮你轻松跨越理论门槛,成为备考达人。

课程大纲

第一讲 什么是理论

均势理论

均势理论:”国家之间的权力均衡可以防止战争“

前提条件

1.国家是国际社会的主导行为体

2.国家是理性的

3.国家是单一的

假设或”核心假设

国家之间的权力均衡可以防止战争使理论的假设成立的前提条件,称为理论的“假定

民主和平论

民主和平论:民主国家之间不打仗

核心假设

民主国家之间不打仗

理论假定

1.国家是主导行为体

2.国家是理性行为体

民主和平论的解释不一定客观真实。

理论的构成性概念

理论的内涵特点

1.都是在解释事实

肯尼思·沃尔兹:理论是解释规律的陈述。

2.都是在解释一类事实或一般性事实

3.都是系统化的解释

4.理论是人为建构的解释,虽然力求真实,但形式上往往表现为人的主观理解

通过三种方式间接确认认识和知识的真实性:

- 经验方式:将认知结果与我们的经验相比对,如果认知结果与我们的经验相一致,我们就认为它是真实的。

- 逻辑方式:将认知结果跟演绎推理的推论相比对,如果认知结果与逻辑推理的结论相一致,我们就认为它是真实的。

- 信念方式:将认知结果与我们的信念相比对,如果我们觉得认知结果是充分可信的,我们就认为它是真实的。

课后小测验

1单选(2分)

传统的均势理论如果用一句话表示,就是:

A.国际组织可以防止战争

B.国家之间的权力均衡可以防止战争

C.国家决策者可以防止战争

D.国家之间的互相协调可以防止战争

正确答案:B你选对了

2单选(2分)

以下说法正确的是:

A.均势理论的假设有条件成立

B.均势理论的假设完全不成立

C.均势理论的假设不值得推敲

D.均势理论的假设无条件成立

正确答案:A你选对了

3单选(2分)

均势理论假定,国际大事的发生,主要是:

A.偶然事件驱动的

B.由国家驱动的

C.个人驱动的

D.国际组织驱动的

正确答案:B你选对了

4多选(2分)

国家单一性是指:

A.虽然想法不同,但他们有统一的利益

B.国家虽然是有很多人构成的,但就像一个单一的人一样

C. 国家只有一个人

D.组成国家的个人动机和行为取向一致

正确答案:A、B、D你错选为A、B

5多选(2分)

“民主和平论”的核心观点是:

A.民主国家不打仗

B.民主国家与民主国家不打仗

C.民主国家之间不打仗

D.民主国家与其他国家不打仗

正确答案:B、C你选对了

6判断(2分)

均势理论主要描述国家间权力均衡的事实。 ❌

解析: 理论主要是解释事实的,不主要是描述事实的。

7判断(2分)

民主和平论的解释不一定客观真实。 ✔

**解析:**理论构件的目的是虽然是追求“真实”的解释,但真实本身是难以准确把握,所以任何理论都有一定的主观性。

8判断(2分)

均势理论是系统化的解释框架。✔

9判断(2分)

民主和平论的解释不一定客观真实。✔

第二讲 理论范式与科学理论

均势理论和民主和平论

均势理论

国家之间的权力均衡可以防止战争

理论假定:

1.国家是国际社会的主导行为体

2.国家是理性的

3.国家是单一的

国家+权力均衡=无战争

民主和平论

民主国家之间不打仗

理论假定:

1.国家是主导行为体

2.国家是理性行为体

国家+民主制度=无战争

看问题的视角和出发点不一样,思考问题的前提和基础不一样,就直接导致了不同的理论对相同的结果产生的原因有不同的看法。对原因的看法不同,就进一步导致了理论的面貌不同。这种观察视角和思考基础的不同,是一种比理论不同更加根本的不同,我们称之为“范式”不同。

范式提供根本的观察视角和分析框架,理论则在于解释所看到的东西。范式是理论和基础。

证实和证伪

波普尔认为科学假设只能进行证伪不能证实,一个假设在未被证伪之前,都可以认为是对的。

拉卡托斯则主张不能直接对核心假设进行证实和证伪,要对核心假设的若干推论进行证实和证伪,间接判断假设是否准确,以保护新生的理论不被破坏。

科学理论假设构成

由“核心假设”和“概念关系”构成。

概念是对所要解释的现象的分类和概括。

实物概念指自然存在的实物,如山、水、人等概念。

实体概念指社会建构的实体,如国家、公司、阶级等概念。

核心概念”是指科学理论中最主要的概念,是用于构建理论解释框架的,搭建概念关系用以形成理论假设的那几个概念。

概念关系是对概念之间的联系的揭示和描述,是指这些核心概念之间的因果关系或建构关系。

对概念之间的这种关系进行文字的或数学的描述,可以称为概念关系模型。

概念”和“概念关系”共同构成对所要研究的现象的解释性陈述,形成科学理论的假设。

课后小测验

1单选(2分)

均势理论和民主和平论解释框架的不同说明了:

A.两个理论的展开逻辑一样

B.两个理论建构模式不一样

C.两个理论看问题的视角和思考问题的方法不一样

D.两个理论的解释对象不一样

正确答案:C你选对了

2单选(2分)

均势理论和民主和平论思考问题的前提和基础不一样,说明:

A.两个理论的逻辑基础一样

B.两个理论的基础假定一样

C.两个理论说明的问题不一样

D.两个理论的基础假定不一样

正确答案:D你选对了

3多选(2分)

均势理论认为:

A.战争手段受到制约是国家不打仗的根本原因

B.国家暂时打不起来是因为有所顾忌

C.国家之间是肯定要打仗的

D.信仰造成国家处于和平状态

正确答案:A、B、C你错选为B、C

4多选(2分)

现实主义认为,国家必须自助的原因是:

A.没有高一级权威作统一裁决

B.联合国不作为

C.没有第三方力量作公正裁判

D.美国不作为

正确答案:A、C你选对了

5判断(2分)

现实主义认为国家之间彼此打仗常常是一个必然的选择。✔

正确答案:A你错选为B

6判断(2分)

自由主义认为人性是向善的。✔

7判断(2分)

范式的字面意思就是看事情的出发点。✔

8判断(2分)

理论是在系列假定基础上得出的关于研究对象的假设。✔

9判断(2分)

范式为理论提供根本的观察视角和分析框架。✔

10判断(2分)

“概念”和“概念关系”共同构成对所要研究的现象的解释性陈述。✔

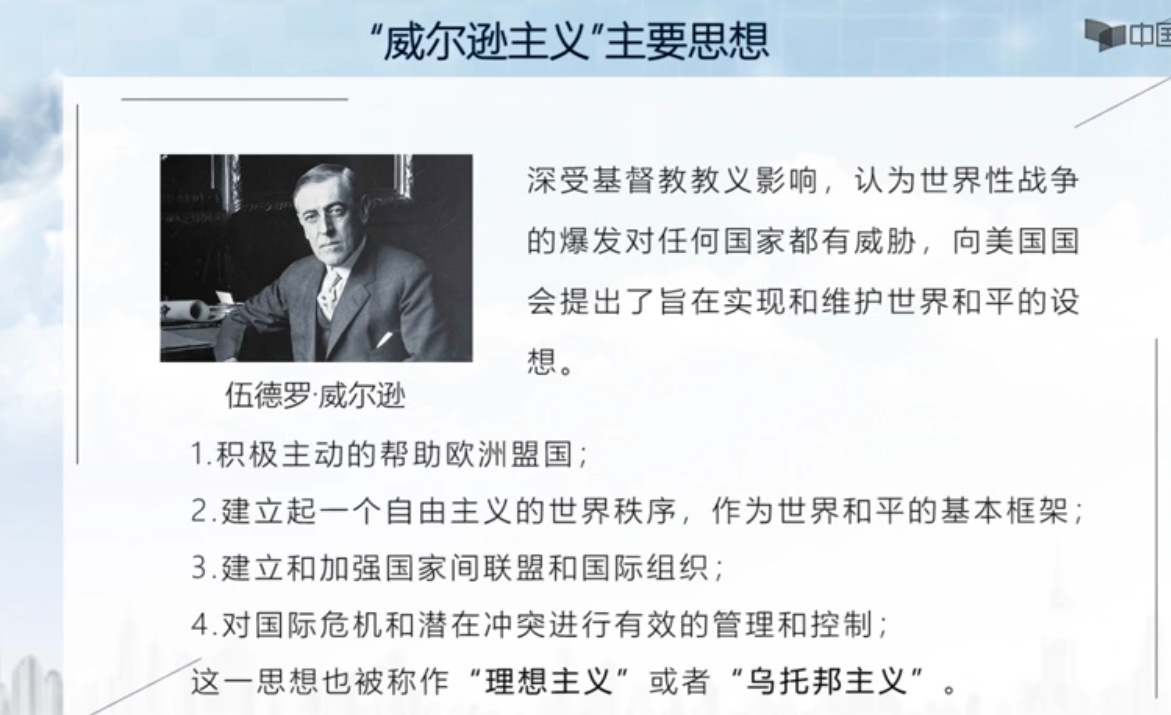

第三讲 理想主义

威尔逊的14点计划

Fourteen Points, (January 8, 1918), declaration by U.S. Pres. Woodrow Wilson during World War I outlining his proposals for a postwar peace settlement.

On January 8, 1918, President Wilson, in his address to a joint session of the United States Congress, formulated under 14 separate heads his ideas of the essential nature of a post-World War I settlement. The text of the Fourteen Points is as follows:

1.Open covenants of peace, openly arrived at, after which there shall be no private international understandings of any kind but diplomacy shall proceed always frankly and in the public view.

2.Absolute freedom of navigation upon the seas, outside territorial waters, alike in peace and in war, except as the seas may be closed in whole or in part by international action for the enforcement of international covenants.

3.The removal, so far as possible, of all economic barriers and the establishment of an equality of trade conditions among all the nations consenting to the peace and associating themselves for its maintenance.

4.Adequate guarantees given and taken that national armaments will be reduced to the lowest point consistent with domestic safety.

5.A free, open-minded, and absolutely impartial adjustment of all colonial claims, based upon a strict observance of the principle that in determining all such questions of sovereignty the interests of the populations concerned must have equal weight with the equitable claims of the government whose title is to be determined.

6.The evacuation of all Russian territory and such a settlement of all questions affecting Russia as will secure the best and freest coöperation of the other nations of the world in obtaining for her an unhampered and unembarrassed opportunity for the independent determination of her own political development and national policy and assure her of a sincere welcome into the society of free nations under institutions of her own choosing; and, more than a welcome, assistance also of every kind that she may need and may herself desire. The treatment accorded Russia by her sister nations in the months to come will be the acid test of their good will, of their comprehension of her needs as distinguished from their own interests, and of their intelligent and unselfish sympathy.

7.Belgium, the whole world will agree, must be evacuated and restored, without any attempt to limit the sovereignty which she enjoys in common with all other free nations. No other single act will serve as this will serve to restore confidence among the nations in the laws which they have themselves set and determined for the government of their relations with one another. Without this healing act the whole structure and validity of international law is forever impaired.

8.All French territory should be freed and the invaded portions restored, and the wrong done to France by Prussia in 1871 in the matter of Alsace-Lorraine, which has unsettled the peace of the world for nearly fifty years, should be righted, in order that peace may once more be made secure in the interest of all.

9.A readjustment of the frontiers of Italy should be effected along clearly recognizable lines of nationality.

10.The peoples of Austria-Hungary, whose place among the nations we wish to see safeguarded and assured, should be accorded the freest opportunity of autonomous development.

11.Rumania, Serbia, and Montenegro should be evacuated; occupied territories restored; Serbia accorded free and secure access to the sea; and the relations of the several Balkan states to one another determined by friendly counsel along historically established lines of allegiance and nationality; and international guarantees of the political and economic independence and territorial integrity of the several Balkan states should be entered into.

12.The Turkish portions of the present Ottoman Empire should be assured a secure sovereignty, but the other nationalities which are now under Turkish rule should be assured an undoubted security of life and an absolutely unmolested opportunity of autonomous development, and the Dardanelles should be permanently opened as a free passage to the ships and commerce of all nations under international guarantees.

13.An independent Polish state should be erected which should include the territories inhabited by indisputably Polish populations, which should be assured a free and secure access to the sea, and whose political and economic independence and territorial integrity should be guaranteed by international covenant.

14.A general association of nations must be formed under specific covenants for the purpose of affording mutual guarantees of political independence and territorial integrity to great and small states alike.

On October 3–4, 1918, Prince Maximilian of Baden, the German imperial chancellor, sent a note, via Switzerland, to President Wilson, requesting an immediate armistice and the opening of peace negotiations on the basis of the Fourteen Points. Germans would later argue a “betrayal” when faced by the harsher terms of the Armistice and the Treaty of Versailles.

威尔逊十四点计划的主要内容是:

(1)签订公开和约,杜绝秘密外交;

(2)平时和战时海上航行绝对自由;

(3)取消一切经济壁垒,建立贸易平等条件;

(4)裁减军备到同国内安全相一致的最低点;

(5)公正处理殖民地问题,在决定一切有关主权问题时,应兼顾当地居民的利益和殖民政府之正当要求;

(6)外国军队撤出俄国,并保证俄国独立决定其政治发展和国家政策,欢迎它在自己选择的制度下,进入自由国家的社会;

(7)德军撤出比利时,并恢复其主权;

(8)德军撤出法国,阿尔萨斯和洛林归还法国;

(9)根据民族分布情况,调整意大利疆界;

(10)允许奥匈帝国境内各民族自治;

(11)罗马尼亚、塞尔维亚和门的内哥罗的领土予以恢复;

(12)承认奥斯曼帝国内的土耳其部分有稳固的主权,但土耳其统治的其他民族有在“自治”的基础上不受干扰的发展机会,达达尼尔海峡在国际保证下永远开放为自由航道;

(13)重建独立的拥有出海口的波兰,以国际条约保证其政治经济独立和领土完整;

(14)根据旨在国家不分大小、相互保证政治独立和领土完整的特别盟约,设立国际联合机构。1918年10月,美国官方对“十四点”作了注解,将美国的意图说得更加明确。

前八点是务必达成的强制性目的,后六点为非务必到达的目的。

威尔逊理想主义的特点

1.理想主义坚持自由主义的价值观,属于自由主义理论

2.理想主义属于规范理论

3.理想主义的理论形态欠缺

学术界对理想主义的评价

正面评价:理想主义为国际社会提出了一套规范的国际秩序的目标和理想。

负面评价:理想主义所提出的实现规范主张的具体手段一—对人类理性和大众舆论的简单依赖,对权力使用的简单抛弃,确实过于简单草率和不切实际,带有明显的号托邦色彩。

课后小测验

1单选(2分)

理想主义的创立者是:

A.林肯

B.罗斯福

C.杜鲁门

D.威尔逊

正确答案:D你选对了

2单选(2分)

催生理想主义思潮的重大世界政治事件是:

A. 诺曼底登陆作战

B.第一次世界大战

C.冷战

D.第二次世界大战

正确答案:B你选对了

3多选(2分)

“十四点计划”包括:

A.成立一个普遍性的国际联合组织

B.消除关税等贸易壁垒

C.废除秘密外交

D.保持航海自由

正确答案:A、B、C、D你选对了

4多选(2分)

联合国的前身是:

A.关贸总协定

B.威尔逊总统提议建立的国际组织

C.布雷顿森林体系

D.国联

正确答案:B、D你选对了

5判断(2分)

一战后世界大国希望制定永久和平计划。✔

6判断(2分)

威尔逊总统深受自由主义和基督教文化的影响。✔

7判断(2分)

威尔逊总统时期,美国“门罗主义”的影响还很重。✔

8判断(2分)

威尔逊认为,应该依赖人类理性和大众舆论的力量建立国际秩序。✔

9判断(2分)

理想主义是美国政客蓄意发起国际干涉的开端。❌

10判断(2分)

理想主义的失败说明其没有价值。❌

第四讲 权力政治论

爱德华・卡尔:提出三种权力:军事力量、经济力量、支配舆论的力量

权力政治论核心:1.不存在普世道德 2.权力是国际关系中的至关重要的因素 3.国家间冲突无法避免

爱德华·霍列特·卡尔(Edward Hallett Carr,1892——1982)在1939年,发表了著名的《20年危机(1919-1939)–国际关系研究导论》,提出了国际政治学的基本要素之一就是权力的观点。他认为,权力永远是一切政治活动的主要因素。一切政治都是权力政治,一切冲突都是权力冲突,没有权力就没有道德,由此奠定了国际关系理论学派之一的现实主义学派的基础。

理想主义研究存在的四个方面主要问题

1.理想主义以“应然研究”代替对实际问题的关注(“实然研究”),导致理论与实际严重脱节

2.理想主义过分地从伦理和道德来看待世界

将道义问题绝对化国家的道德与个人的道德标准具有较大的不同

国家在追求和维护本国利益的同时,很可能损害其它国家的利益

在国际社会中,不存在任何一个权力机构可以评判道德行为。

3.理想主义过于强调国家之间的利益和谐,

看不到国家之间的利益冲突

社会存在决定社会意识

各国的国家利益不同,甚至相互冲突

4.理想主义片面强调国际法、意识形态和公众舆论的作用,但实际上它们的作用是非常有限的

权力是国际政治的真正操盘手

国家之间的利益冲突和权力较量才是国际关系的常态,是国际政治的真正现实。国际关系分析必须面对和分析这些现实,坚持现实主义研究取向。

卡尔的现实主义观点

卡尔在批判理想主义的基础上提出了自己的现实主义观点:

一.坚持权力政治观点

二.在权力与道德的关系上,重权力轻道德

三.将国家之间的战争与和平归结于国际社会的结构性冲突

卡尔的权力政治理论的主要特征

1.保守主义的价值观,否定平等权利主张,否定有关社会进步的信念,反对平等和个人自由的观念,强调群体的重要性。这是一种与自由主义截然不同的价值观。

2.注重经验事实,用现实主义取代理想主义,主张国际关系研究应该着重分析国际关系现实,强调权力政治。

3.是传统的理论形态。依靠个人的知识和经验,缺乏明确的科学方法论意识,所以理论建构不够严谨。

学术界评价

学术界对卡尔的权力政治理论的正面评价:卡尔提出了现实主义的权力政治的观点,引导了国际关系研究的现实主义转向,为国际关系现实主义理论的发展莫定了基调。

学术界对卡尔的权力政治理论的负面评价:卡尔既是一个现实主义者,又是一个“历史进化论”的信奉者,这两者之间存在明显的不相容。

课后小测验

1单选(2分)

被称为现实主义之父的学者是:

A.汉斯·摩根索

B.肯尼斯·沃尔兹

C.爱德华·卡尔

D.戴维·辛格

正确答案:C你选对了

2单选(2分)

卡尔在国际政治领域的主要建树是:

A.指出了理想主义的不足之处

B. 提出了保守主义价值观

C.提出了人性恶

D.提出了现实主义的权力政治论

正确答案:D你选对了

3

多选(2分)

卡尔的著作《二十年危机》提到的危机主要是指:

A.波兰形势告急

B.第二次世界大战几乎一触即发

C.德国入侵苏联

D.国际关系研究却沉浸在威尔逊理想主义的梦幻中

正确答案:B、D你选对了

4多选(2分)

卡尔批评理想主义:

A.过分地从伦理和道德来看待世界

B.无视权力的作用

C.战争欲来而无以应对

D.无视国家利益的冲突

正确答案:A、B、C、D你选对了

5判断(2分)

卡尔认为理想主义研究导致理论与现实脱节。✔

6判断(2分)

卡尔的《二十年危机》预言了二战的爆发。✔

7判断(2分)

卡尔认为理想主义者骨子里也是追求权力的人。✔

8判断(2分)

卡尔认为可以用权力解释一切国际现象。✔

9判断(2分)

卡尔认为国际道德的作用是非常有限的。✔

10判断(2分)

卡尔批评理想主义过于强调国家之间的利益和谐,看不到国家之间的利益冲突。✔

第五讲 人性现实主义

摩根索的权力人性论将悲观的人性观追朔到一个宗教概念:堕落的人。

“政治人”天生就是”堕落的人”。

人性本能的三个层面:生物层面,理性层面,精神层面。

在人性的三个层面中,“权力欲”最重要。”权力欲”是“政治”的规定性特征,与经济本能和宗教信仰有明显区别。

政治的核心特征是使用权力支配他人,道德和理性都从属于政治特性。

国际政治的研究,必重视权力,围绕权力的运行规律展开。

国家追求权力的现实,加上国际政治中国家具有主权,拥有不可侵犯的确定领土边界,那么试图通过裁军或建立国际议会之类的方式将国际政治”国内化的做法是根本行不通的。

国际政治有自己的规律:各国争夺权力,根植于人性,亘古不变。要想使世界做出改进,就 必须研究这种力量、利用这种力量,而不是违背它。

摩根索对权力人性论的剖析导致的后果

国家基于人性进行权力争夺就是一个常态,战争与和平的问题也是由这一常态和规律决定的;

如果和平有利于维护和扩大权力,国家就会热爱和平;如果战争有利于维护和扩大权力,国家就会喜欢战争。国际政治研究就是要搞清楚国家从事战争或维护和平的条件,并在此基础上,提出国际政治的解释模型。

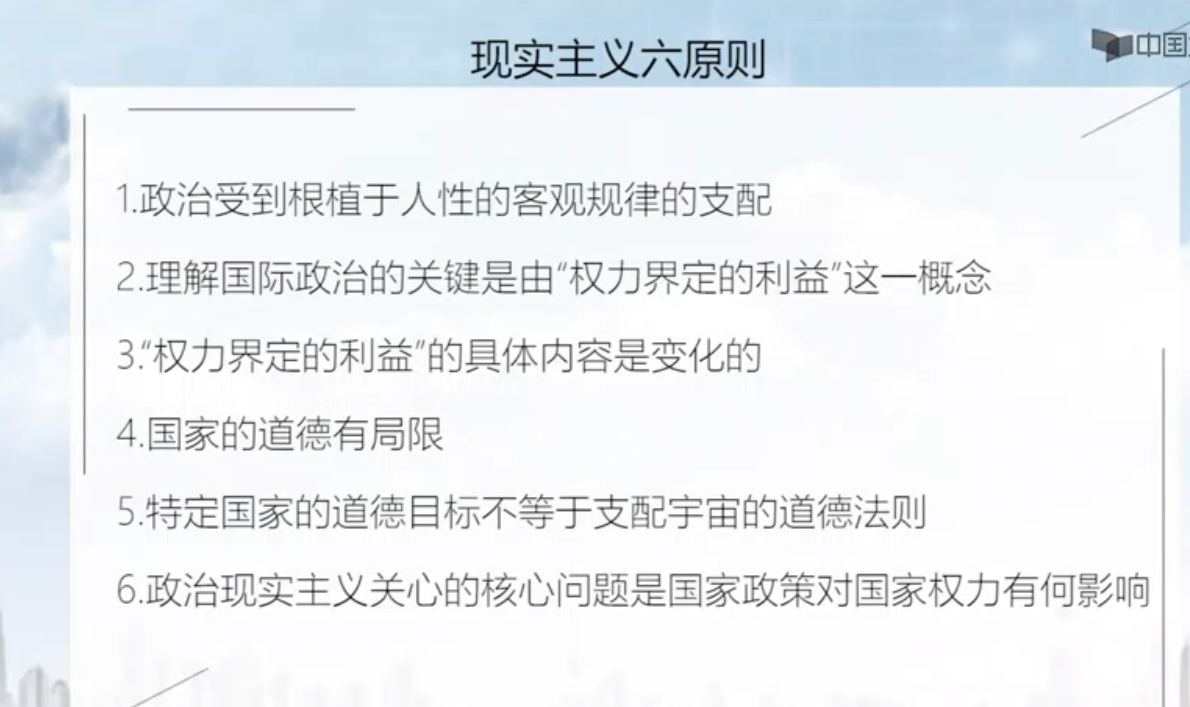

现实主义六原则

保障本國國民利益是國家最高的道德。

人性观(人性本恶,生而利己)、利益观(国家和个人一样以自我利益为中心)、道德观(争取国家利益就是国家的道德)

三种基本国际政治现象

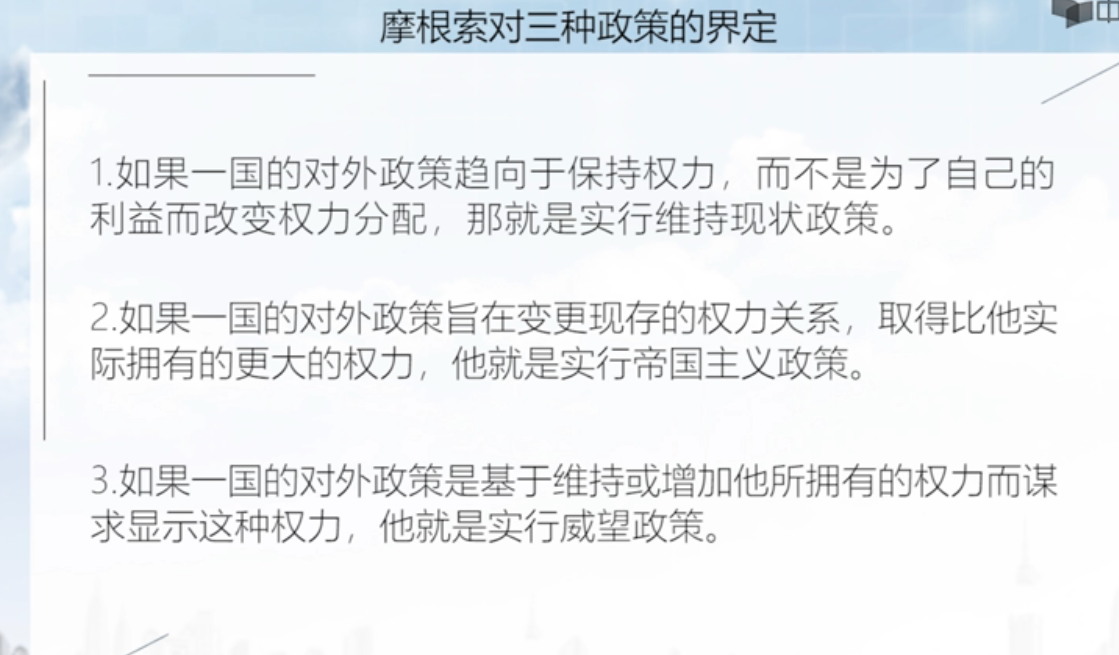

摩根索将理解国际政治行为的行为体确定为占据权力优势的大国。

任何国际政治现象都可以归结为以下三种基本类型:维持权力、增加权力、显示权力

任何大国的外交政策也都倾向于符合或者反映以下三种国家行为模式:维持权力现状政策、帝国主义政策、威望政策

课后小测验

1单选(2分)

摩根索认为,理性层面的人性是指:

- A.人对权力的追求。

- B.人对信仰的追求。

- C.人对道德的追求。

- D.人对财富的理性追求。

正确答案:D你错选为A

2单选(2分)

摩根索认为,精神层面的人性是指:

- A.与权力相关的物质追求

- B.与财富相关的道德追求

- C.与名利相关的追求

- D.与道德相关的精神追求

正确答案:D你选对了

3多选(2分)

摩根索的主要贡献有:

A.着手建立以现实主义为核心的国际政治理论

B.提出了著名的“现实主义六原则”

C.发现了人性恶的秘密

D.正式确立了现实主义国际关系学科

正确答案:A、B、D你错选为B、D

4判断(2分)

摩根索认为政治人具有支配他人的永不满足的欲望和本能。✔

5判断(2分)

摩根索深受马克斯·韦伯的影响。✔

6判断(2分)

摩根索的成名作是《国家间政治》。❌

7判断(2分)

在摩根索看来,世界充满了内在的利益对立和矛盾冲突。✔

8判断(2分)

摩根索认为国际关系的最大现实就是人性恶。✔

9判断(2分)

摩根索认为自由主义观点太天真了。✔

10判断(2分)

摩根索的人性恶概念来自《新旧约全书》。✔

第六讲 结构现实主义

国际体系结构

国家间的互动和相互影响而构成的关系网络

对国际体系结构的界定主要有三种:

1.互动关系结构

国家间通过协议、制度建设搭建的关系和互动网络。

以新型自由主义学者罗伯特·基欧翰为代表。

2.权力配置结构

国家之间主要是军事力量相互配置和相互制约。

由新现实主义学者肯尼思・沃尔兹提出。

3.观念结构

主要指各国共有观念的结构。

由结构建构主义学者亚历山大·温特提出。

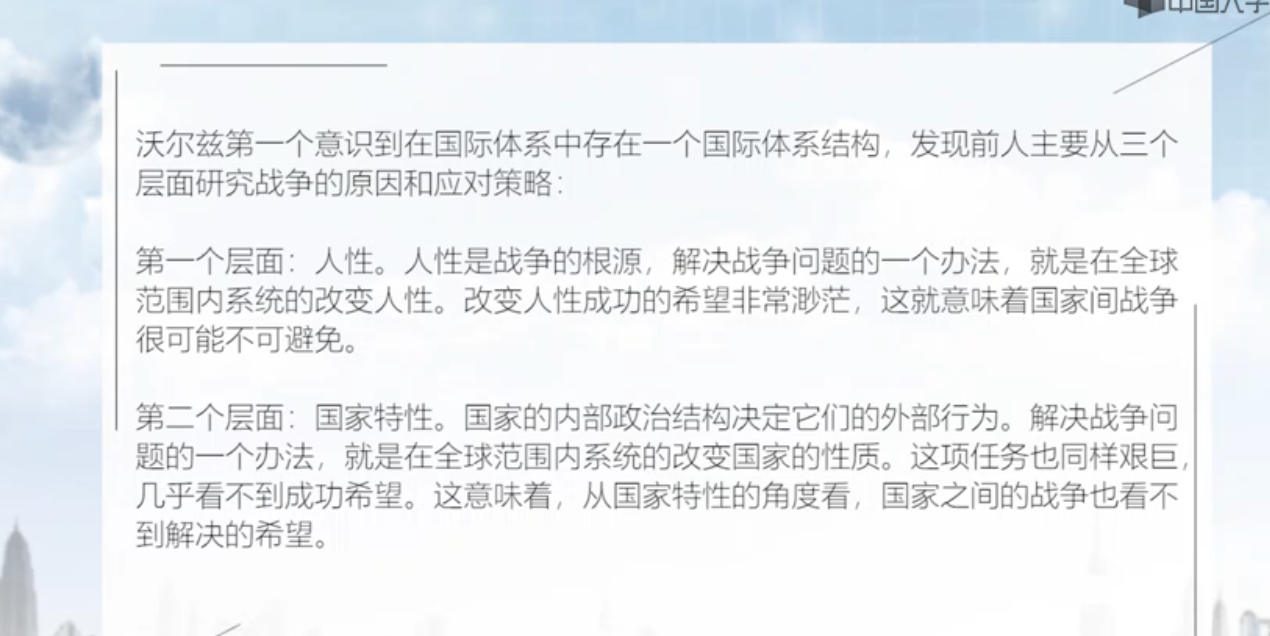

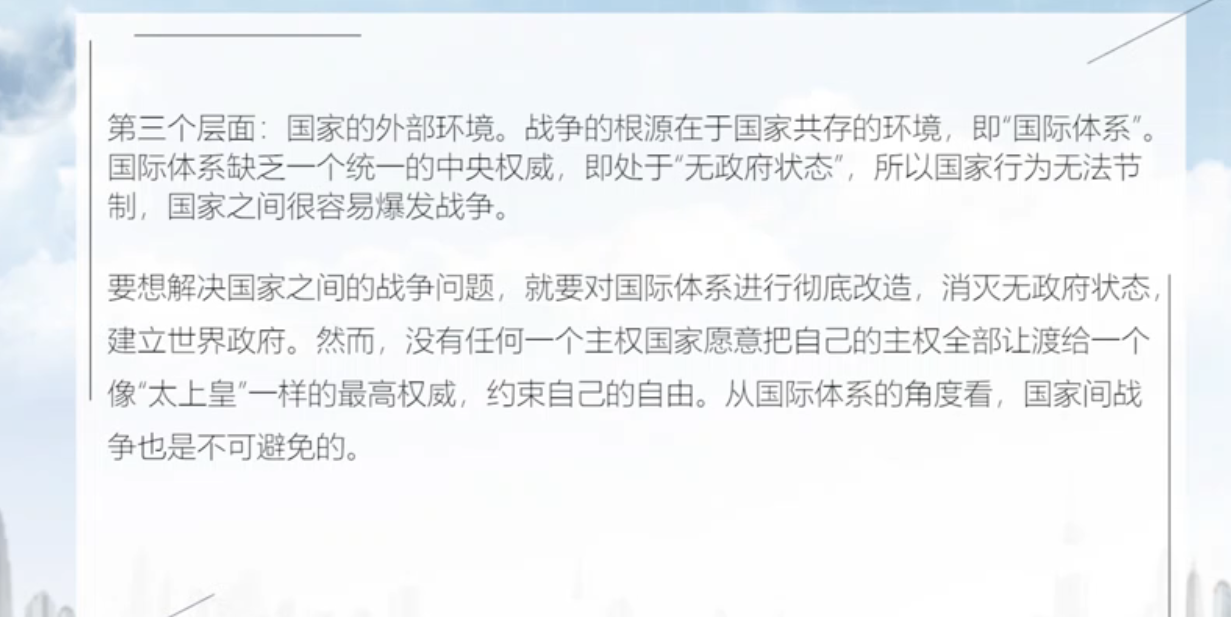

层次分析法

把国际现象发生的原因归结为不同层面的分析方法。不同层面的原因对国际现象的发生起到不同的作用。

理论假定

(1)无政府状态假定:冲突是不可避免的,有时会导致国家间的战争

(2)国际体系结构假定:国际政治研究必然是体系层面的研究

沃尔兹认为,表现在国际体系层次的国际政治现象,最终是由国际体系决定的,而不是由人性和国家特性决定的。

国际政治必然是体系政治,国际政治研究也必然主要是国际体系层面的研究。

要想充分地阐述国际政治,必须把第三个层面的基本概念——国际体系,假定为存在一种客观”结构”,即“国际体系结构”。这个结构对国际政治产生了主要影响,其他两个层次上的根源都可以看作在这一结构框架之内起作用。

沃尔兹建构结构现实主义理论的基本意图和思路:

我们只能研究决定国家国际行为选择和维持国际秩序相对稳定的关键要素——国际体系结构,识别国际体系结构对国家国际行为的影响,以便对国际政治有一个清晰的描述和认知。

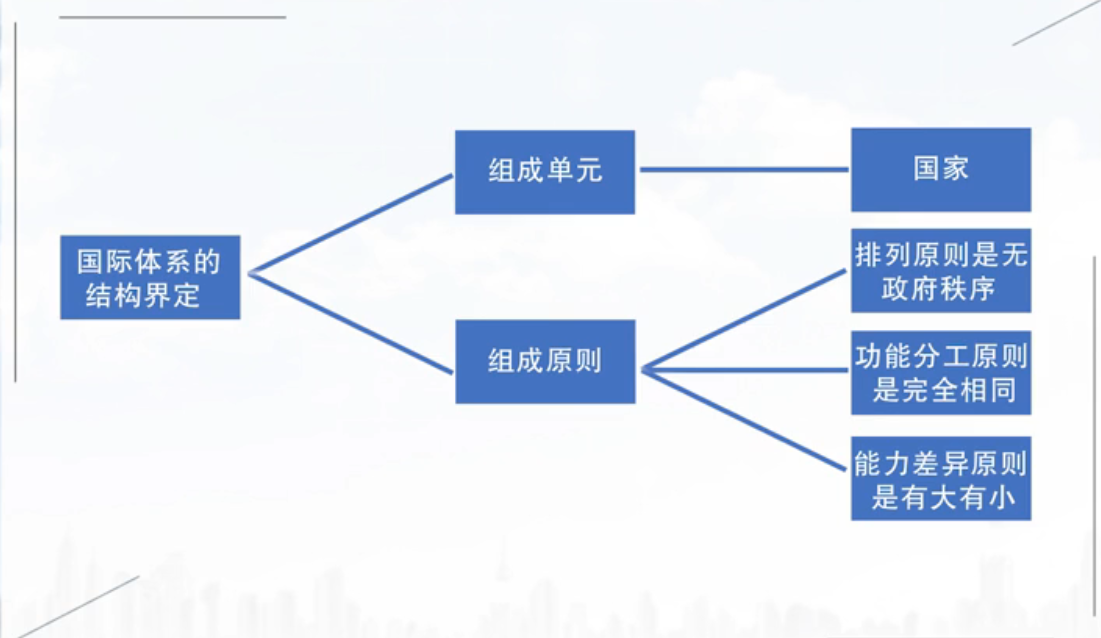

国际体系的结构界定

能力分配:能力的差异,或曰实力的对比,是结构属性。

权力分配:指国家之间的权力大小”差序相关”,即彼此相比较有权力差距,这种比较差距对彼此的行为产生重要影响。

国际体系结构定义:无政府状态下国家之间的能力分配或曰权力分配。

国际体系结构决定国家在国际体系中的行为。

1.一方面是通过军事力量的对比,对相关国家产生抑制和约束。结构约束越强,国家就表现为防御性;结构约束越弱,国家就表现为进攻性。

2.另一方面,处于同一结构内的国家,也不断通过竞争和社会化趋于行为的一致。

沃尔兹体系理论,严格探讨体系层面的原因与体系层面的结果之间的关系,主要解释所有国家在体系层面的集体行为趋势,而不解释具体国家的某个具体行为。

国际体系的权力分配结构对国家的行为选择产生了重要的集体影响,使得世界各国表现出相似的行为趋势。

学术界对沃尔兹理论的评价

学术界对沃尔兹理论的正面评价

一、该理论是有史以来最标准最简约的国际关系科学理论。

二、该理论对国家目标和因果关系有“新发现”。

三、结构现实主义理论对国际政治提出了“新解释”。

其次,结构现实主义理论对传统现实主义了两个重要修正。

修正一:对国家的目标的修正。权力作为手段,必须做到大小适度。在重要关头最终需要的并不是权力,而是安全。

修正二:结构现实主义提出了新的重要因果关系。特定国际结果的原因不仅存在于相互作用的国家层次上,而且也存在于体系结构层次上。

第三个正面评价是,结构现实主义对国际现象做出了“新解释”。

国际体系结构的变化是由大国数量的变化引起的。预测未来可能出现的国际结果,需要根据大国的动机以及国际体系的结构条件来判断,被国际体系的权力分配结构容忍或允许的动机最终才能表现为一定的国际结果。

批评沃尔兹和他的理论的学者,大致分为两类即”改良派”和”颠覆派”。

”改良派“的观点:

希望对沃尔兹的理论进行某种程度的改造。

可以在多大程度上彻底的将结构因素从国家层面上分离出来,是存在问题的。

结构在多大程度上独立于国家的认知而发挥作用,沃尔兹是没有讲清楚的。

沃尔兹的结构理论过于静态化并具有结构决定论的味道,这显然不符合国际体系 的现实。

需要对其进行补充和拯救,将其去掉的”进程因素”找回来。

”颠覆派”的观点:

沃尔兹的理论毫无价值,必须将其彻底毁掉重来。

这一派学者主要是新马克思主义者和后现代主义者。

在理论建构方面,其检验和修正环节,显得有些草率。

在理论的解释力方面,没有能够对冷战两极结构的解体做出成功的预测和说明。

根据理查德·阿什利的批评,沃尔兹理论从根本上讲是因为缺乏对历史的洞察和分 析,所以必须受到彻底的批判。

附录:现实主义后续发展

1.最大现实主义:米尔斯海默 进攻性现实主义 现实主义基本命题

- 突出无政府性特征,强调冲突不可避免

- (1 )国际体系无政府性(2)大国具有相互摧毁的军事力量(3)国家永远无法确认其他国家的意图(4)生存是国家的第一目标(5)国家是理性行为体

2.最小现实主义:沃尔特、格里科 新古典现实主义 偏离现实主义基本命题

- 体系层面 格里科 放弃体系结构,考虑国际机制

- 国家层面 考虑国内行为对国家行为的影响 普特曼-双层博弈

- 个人层面 沃尔特 势力均衡理论–>威胁均衡理论 从对物质权力分配的关注发展为对国家意图的感知

防御性现实主义是西元20世纪90年代以来现实主义发展的一个新的分支,代表人物有斯奈德、沃尔特、格里科等。

它与进攻性现实主义不同,防御性现实主义对国际政治的看法要乐观一些,主要观点有:

1、虽然国际社会处于无政府状态,但安全常常是丰裕的而不是稀缺的,由于国家是有理性的,因而他们常常会通过权衡扩张行为的得失大小来决定自己采取何种行动;

2、国家获取安全的最佳途径是采取防御性的战略,或者说皆在维持现状的战略。也就是说,无政府状态并不必然导致激烈的冲突和战争,它也会促使国家采取温和、慎重和有节制的行为;

3、在某些特定情况下,比如在“进攻—防御”的平衡关系有利于进攻一方时,即使同是追求安全目标的国家之间也可能会因“安全困境“的加剧而彼此发生冲突。但在多数情况下,国际体系是平稳的,“安全困境”的问题并不严重,国家动员主要限于对付产生于体系的某些特定的威胁。

课后小测验

1单选(2分)

新现实主义的主要代表是:

A.进攻现实主义

B.结构现实主义

C.新古典现实主义

D.人性现实主义

正确答案:B你选对了

2多选(2分)

沃尔兹将国际政治分析分为哪三个分析层次:

A.个人层次

B.国家间层次

C. 国家层次

D.国际体系层次

正确答案:A、C、D你选对了

3判断(2分)

温特提出的观念结构,主要是指各国共有的国际共有观念。✔

4判断(2分)

沃尔兹是第一个意识到在国际体系中存在一个国际体系结构的学者。✔

5判断(2分)

绝大多数学者认为人性是战争的根源。❌

6判断(2分)

一些学者认为国家的内部政治结构决定它们的外部行为。✔

7判断(2分)

有学者认为,战争的根源在于国家共存的环境。✔

8判断(2分)

沃尔兹以后,层次分析法是国际关系分析的重要方法之一。✔

9判断(2分)

沃尔兹认为,无政府状态可能引发国家间战争。✔

10判断(2分)

沃尔兹认为,建立世界政府是有可能的。❌

第七讲 现实主义理论范式

现实主义理论共同点

现实主义理论框架

现实主义理论框架分三个层次:

层次一:深层的理论假定,即现实主义理论进行逻辑推导的起点;

层次二:表层的现象假定,即在深层理论假定的基础上对世界现状的假定;

层次三:在上述两类假定基础上,经过逻辑推导得出来的推论即假设。

首先是深层的理论假定,包括三个:

1、国家是自私的。

2、国家是理性的。

3、国家是单一的。

其次是表层的现象假定,即关于世界现状和现象的假定,也有三个内容:

1、世界充满了利益冲突和权力争夺。

2、国家追逐私利和权力导致世界处于“无政府状态”。

3.国家,尤其是大国,是世界舞台上的主角和国际关系的主要行为体。

第三是逻辑推论,即现实主义理论的一般结论和观点,t也有三个内容:

1、无政府状态下,国家的安全无人保护,所以生存与安全成为首要问题。

2、无政府状态下,国家的安全无人保护,所以只能自助(自己保护自己),自助必须加强军事实力即自己的权力,权力是国家生存和安全的第一保障。

3、无政府状态下,国家利益不同且常常冲突,没有仲裁权威,只有靠自己的实力说话。所以权力至关重要,权力是界定利益、解决冲突的有效手段。

这三类共同点具有密切的逻辑关系:

第一类共同点:最深层的理论假定,是做出国际关系现状假定的前提。

第二类共同点:关于国际关系现状和现象的假定,是在深层假定的基础上得出来 的。它与深层假定一起,成为现实主义理论经典假定的基础。

第三类共同点:是现实主义理论的经典假设,也是其关于国际关系”规律”的基本 结论和基本观点,是在上述假定的基础上推导出来的。

不同的现实主义理论分支

现实主义理论的一般概念

对现实主义理论的批评

首先,现实主义假定人性本恶,自由主义对此持批评态度。

其次,现实主义假定国家是理性的,认为国家可以随时随地的把握自己的客观利益,并能够始终清醒的使用权力要挟或强制这一自认为最合理的方式,实现自己的利益,并使其最大化其“强制理性“逻辑,也遭受诟病。

第三,现实主义假定国家是国际关系的主导行为体或曰中心行为体,这一点常被批评为“国家中心主义”。

第四,现实主义假定国际体系处于无政府状态,世界各国各自为政,没有统一的中央政府。

第五,有建构主义学者批评现实主义的无政府假定过于简单和表面,没有抓住无政府状态的本质。无政府状态不一定意味着冲突与战争,其究竞含义何在,取决于国家互动建构的"无政府文化”。

课后小测验

1单选(2分)

不同现实主义理论:

A.具有表层共同点

B.几乎完全相同

C.具有根本共同点

D.没有共同点

正确答案:C你选对了

2多选(2分)

现实主义理论的深层共同点包括:

A.国家是独立的 B.国家是自私的 C.国家是理性的 D.国家是单一的

正确答案:B、C、D你选对了

3判断(2分)

现实主义强调国际关系研究要解决实际问题。✔

4判断(2分)

国家之间的利益冲突只能通过权力较量来解决。❌

5判断(2分)

国际社会不存在统一的中央政府。✔

6判断(2分)

大国是绝大多数国际关系发展变化的直接推动者。✔

7判断(2分)

现实主义者都接受权力政治的观点。✔

8判断(2分)

国家理性假定是现实主义分析现实问题的基本起点之一。✔

9判断(2分)

“世界充满利益冲突和权力争夺”是现实主义关于世界现象的假定。✔

10判断(2分)

进攻现实主义认为国家的权力越大越安全。✔

第八讲 新自由主义

罗伯特·基欧汉(Robert.O.Keohane),哈佛大学政治学博士,曾任美国政治学会主席,曾任教于布兰代斯大学、哈佛大学、杜克大学等,是美国普林斯顿大学国际关系大师,并在该大学任讲座教授,代表作《霸权之后:世界政治经济中的合作与冲突》 (1984),并与约瑟夫·奈合著《权力与相互依赖》、《国际制度与国家权力》等。他是当代诠释和发展世界政治理论的经典大师,也是自由制度主义理论权威、集大成者。在其学术生涯中,基欧汉一直身处国际关系理论论战的核心。

约瑟夫·奈(Joseph Nye),生于1937年,1964年获哈佛大学政治学博士学位后留校任教。曾出任卡特政府助理国务卿、克林顿政府国家情报委员会主席和助理国防部长。后来重回哈佛,曾任肯尼迪政府学院院长,现为该院教授。约瑟夫·奈是国际关系理论中新自由主义学派的代表人物,以最早提出“软实力”概念而闻名。1973年,约瑟夫·奈与罗伯特·基欧汉合著《权力与相互依赖》,奠定了其新自由主义学派理论代表人的基础。1990年,约瑟夫·奈在出版的《注定领导世界:美国权力性质的变迁》一书及同年在《对外政策》杂志上发表的题为《软实力》一文中,最早明确提出并阐述了“软实力”概念。“软实力”随即成为冷战后使用频率极高的一个专有名词。2004年,约瑟夫·奈在出版的新著《软实力:世界政治中的成功之道》一书中,他又对“软实力”概念进行了补充。约瑟夫·奈所说的“软实力”,主要包括文化吸引力、政治价值观吸引力及塑造国际规则和决定政治议题的能力,其核心理论是:“软实力”发挥作用,靠的是自身的吸引力,而不是强迫别人做不想做的事情。

古巴导弹危机转危为安的主要原因是:美苏之间存在着很强的“安全相互依赖”。

新自由主义是自由主义理论,是一个不同于现实主义的新范式 ,自由主义与科学方法相结合的产物,由基欧汉和奈合作创立的国际关系理论。

相互依赖

相互依赖包括国家之间的政治依赖和经济军事依赖。

国家行为体可以通过相互影响和互相需求形成依赖关系。

没有相互需要就没有相互影响和相互依赖。

国家之间在资源、财富和权力上的分配很不均衡。

敏感性依赖和脆弱性依赖是两种主要的依赖情形。

国家间的相互依赖通常同时包含着敏感性和脆弱性。

自由主义倾向从敏感性的角度定义相互依赖。

现实主义学者主要从脆弱性角度界定相互依赖。

相互依賴的内涵:

1.国家之间的相互影响;

2.其他非国家行为体之间的相互影响;

3.国家行为体和非国家行为体之间的相互影响。

相互依赖的外延:政治军事相互依赖、政治经济互相依赖

自由主义认为相互依赖是权力的替代。现实主义却认为相互依赖本身就体现着某种形式的权力。

基欧翰和奈对现实主义理论的总结

政治现实主义理论的展开基于三个核心假定:

一、作为整体的国家是最重要的国际政治行为体。

二、武力是一种可用且有效的政策工具。

三、世界政治中的问题有等级之分。军事安全最重要,是高级政治;经济和社会 事务受军事安全的主导,是低级政治。

国家之间存在着现实的或潜在的冲突,国家随时都可能动用武力。每一个国家都力图保卫自己的疆土和利益免受现实的或潜在的威胁。

国家之间的一体化微不足道,而且只有在符合最强大国家的利益时才能存在下去。跨国行为体或者不存在,或者在政治上微不足道。

国家的生存,取决于其政治领导人能否明智的使用武力或威胁使用武力。

国际政治体系的稳定,取决于政治家能否成功的调整其利益追求,建立行之有效的权力均衡。

自由主义假定:“复合相互依赖”

这四种模式分别侧重解释不同的领域,在具体的分析中,最好区分不同的使用条件,结合各种模式进行综合分析。

学术界的评价

正面评价主要集中在基欧汉和奈用科学方法复兴自由主义理论的努力上。

按照科学理论的方法和步骤,建构了较为严谨的复合相互依赖理论。

填补了科学自由主义国际关系理论的空白,打破了现实主义理论一统天下的局面。

负面评价:

1、现实主义学者批评复合相互依赖理论对现实主义的批判过于粗浅。

2、现实主义学者批评复合相互依赖理论的立论基础令人怀疑。

3、有学者批评复合相互依赖理论的预言与事实不符。

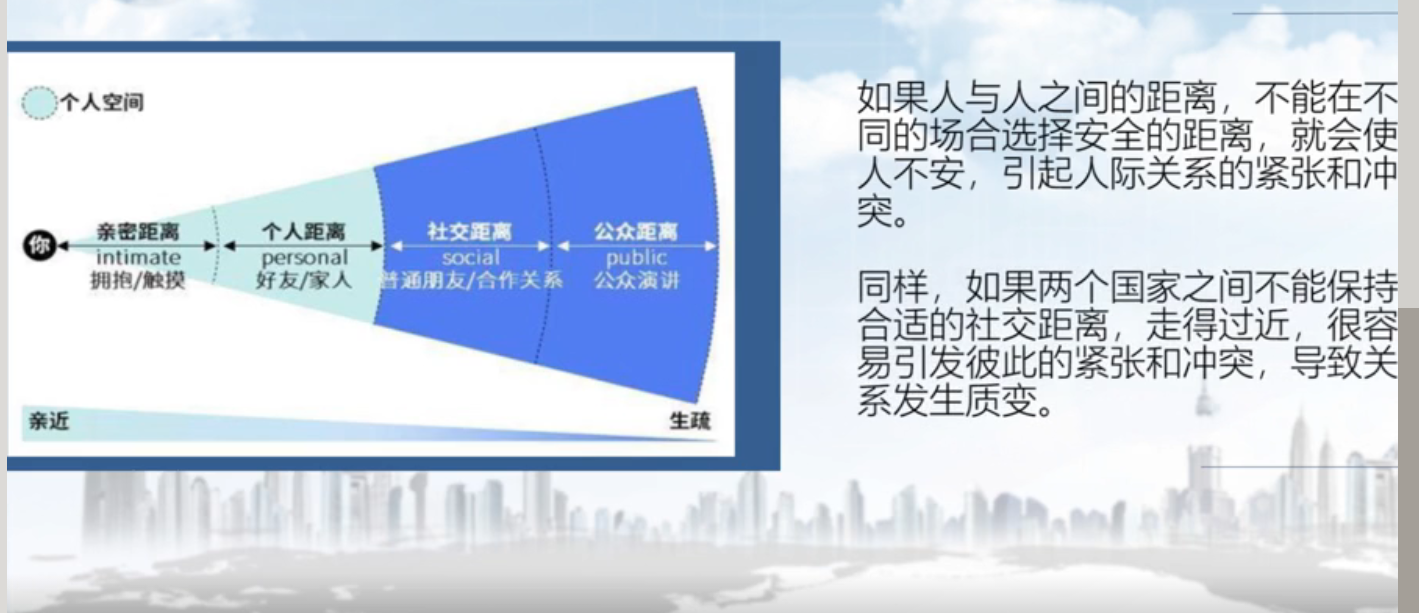

4、新自由主义理论关于“依赖关系拉近国家距离从而催生合作”的逻辑推理存在问题。

相互依赖是权力的的表现,而不是权力的替代。

5、复合相互依赖理论本身不够简约

(1)试图囊括国际关系的所有现实。但是理论毕竟不是现实,也不是离现 实越近越好。

(2)两个理论根基截然不同的理论解释的简单相加,不符合科学理论的内在逻辑一致性要求。

课后小测验

1单选(2分)

古巴导弹危机转危为安的主要原因是:

A.世界潮流趋于和平。

B.美苏之间存在着很强的“安全相互依赖”。

C.美苏出现了缓和。

D.赫鲁晓夫奉行投降主义。

正确答案:B你选对了

2多选(2分)

新自由主义是:

A.是自由主义理论

B.是一个不同于现实主义的新范式

C.自由主义与科学方法相结合的产物

D.由基欧汉和奈合作创立的国际关系理论

正确答案:A、B、C、D你选对了

3判断(2分)

相互依赖包括国家之间的政治依赖和经济军事依赖。✔

4判断(2分)

国家行为体可以通过相互影响和互相需求形成依赖关系。✔

5判断(2分)

没有相互需要就没有相互影响和相互依赖。✔

6判断(2分)

国家之间在资源、财富和权力上的分配很不均衡。✔

7判断(2分)

敏感性依赖和脆弱性依赖是两种主要的依赖情形。✔

8判断(2分)

国家间的相互依赖通常同时包含着敏感性和脆弱性。✔

9判断(2分)

自由主义倾向从敏感性的角度定义相互依赖。✔

10判断(2分)

现实主义学者主要从脆弱性角度界定相互依赖。✔

第九讲 新自由制度主义

新自由制度主义是由美国自由主义学者罗伯特·基欧翰在自由主义相关假定基础上,提出的关于国 际制度的合作理论。

一、放弃国际行为体复杂多样的观点,接受国家 是世界政治的主要行为体的假定。

二、继续坚持国家理性,尤其是合作理性的假定。

三、继续坚持国家利益多样化的假定。

四、坚持权力不可替换的假定,认为军事权力不能在军事安全以外的领域通用。

新自由制度主义的假定:

首先,国家是国家政治的主要行为体。其次,国家是理性的。与现实主义的“强制理性”不同,自由主义坚持“合作理性”。第三,国家利益不仅是军事权力。第四,权力具有不可替换性。

随着问题领域的不同,权力资源的有效性存在着差异。

新自由制度主义的核心观点:

国家要想实现自己的利益和目标,必须通过互惠性的、具有特定功能的国际制度与其他国家合作。

新自由制度主义由罗伯特·基欧汉创立。其内容是以国际制度理论为核心的世界政治理论体系,包括(1)国际制度的合法性;(2)国际制度的作用及其与权力政治的关系;(3)无政府状态的性质与结果;(4)国际合作,相对与绝对获益;(5)国家的优先目标;意图和能力,体制与制度。

新自由制度主义承认了国家是唯一重要的国际关系行为体,国家之间的利益不是不可协调的,在无政府的国际体系中,国家之间可以通过国际机制进行合作;军事力量等“硬权力”越来越成为常量和背景因素,相互依赖而产生的“软权力”越来越发挥更大的直接作用。引入并大量探讨国际机制、复合相互依赖、敏感性相互依赖、脆弱性相互依赖、全球治理等概念。

新自由制度主义的最大成果是它的合作理论。它认为合作是普遍的,主张相互调节/协调性合作,认为影响合作的主要问题是欺骗而不是收益的相对分配,新自由制度主义解决欺骗的战略是:重复、联系和附带报偿。它“塑造”国家间互动的特性,正是国际制度的存在使合作成为可能。

关于国家间合作的问题

现实主义认为由于合作带来的收益很容易转化为军事权力,所以国家在实际的合作中,总是追求比对方更多的收益,即追求“相对收益“。如果所有的国家都想在合作中获得较多的收益,合作就根本不可能进行。

新自由制度主义认为国家天然就具有彼此合作的偏好,国家是追求“绝对收益”的,只要自己有利可图就可以与其他人合作,不存在现实主义者所谓的”相对收益“的困境。

世界体系的很多困境,不是国家不愿合作导致的,而是制度缺陷导致的。由于世界体系中缺乏必要的制度安排,使得很多本该产生的国际合作无法进行。一旦世界体系建立了这些制度安排,国家之间的合作就能顺利进行,世界体系的很多问题就会迎刃而解。

基欧翰论证国际制度的必要性

基欧翰结合霸权稳定论、囚徒困境、集体行动逻辑、次品市场、科斯定理等内容详细论证了国际制度的必要性。

需要维持公共物品提供的集体,规模越大,内部的合作越难以达成,因为大家都觉得自己“搭便车”的影响可能微不足道,而且不容易暴露。

国际制度的功能理论

1、世界政治体系的制度缺陷,姑碍了相互有利的合作的出现,而国际制度的功能为国际合作的成功发挥了作用,世界体系中存在着较大的制度建设需求。

2、国际制度最重要的功能在于推进政府之间的谈判,以达成互相有益的协议。

3、国际制度内各个议题的关联性强化了制度的存在和对制度的遵守,保证了国际制度的有效运转。

4、理性利己的国家政府能够在共享利益的基础上,理性的去建立国际制度。

5、国际制度具有自我强化的功能,一旦建立就不会轻易被摧毁,霸权国家衰亡后国际制度的继续生存是可能的。

新自由制度主义理论的回顾

对新自由制度主义的评价

正面评价

首先,评论者认为,新自由制度主义理论具有较高的理论价值,达到了自由主义理论发展的新高度。

主要优点有三个方面:

1、理论建构比较完整和严谨;

2、理论分析和推导相对精致和严密;

3、理论体系比较简约和明晰。

负面评价

首先,新自由制度主义理论有逻辑问题,一些看似合理的论断后面存在逻辑悖论,缺乏深入论证。

其次,新自由制度主义理论的功能解释存在局限,很多问题通过功能逻辑解释不了。

把制度主义理论分为“需求学派”和”供给学派”,这种观点值得我们思考和重视,但仍无法解释很多问题。

第三,新自由制度主义理论过于强调绝对收益。

国家对相对收益的重视程度要远远高于对绝对收益的重视程度。

第四,新自由制度主义理论没有论及国际政治中至关重要的战争问题。

几乎所有解释性的国际关系理论,都对此作出了自己的回答,而基欧汉并没有谈到战争与和平的问题。

课后小测验

1单选(2分)

在新自由主义看来,古巴导弹危机最终成功化解的原因是:

A.美苏建立了和平机制

B.美苏存在高度安全相互依赖

C.美苏生成和平共识

D.美苏存在权力均势

正确答案:B你选对了

2多选(2分)

自由主义倾向于国家通过以下哪些方式解决彼此纠纷:

A.战争

B.谈判

C.做交易

D. 协商

正确答案:B、C、D你选对了

3判断(2分)

自由主义认为用合作方式解决问题比军事压制方式更理性。✔

4判断(2分)

国际制度是指在某个既定领域内形成的原则、规范、规则和决策程序。✔

5判断(2分)

原则是指信仰、价值和关系等方面的取向和偏好。✔

6判断(2分)

规范是指一系列行为标准。✔

7判断(2分)

规则是对行动的具体的禁止性规定。✔

8判断(2分)

决策程序是指决策的方式和习惯。✔

9判断(2分)

基欧汉接受了国家是世界政治的主要行为体的假定。✔

10判断(2分)

新自由制度主义的核心观点是国家通过制度合作实现自己的利益和目标。✔

第十讲 建构主义基础理论

建构主义首先是一种分析方法,使用建构主义的分析方法,研究出来的理论分析框架,被称为建构主义理论。

主要来源于瑞士心理学家让·皮亚杰的认知心理学研究。皮亚杰有一个著名实验,即“水量多少实验”。

皮亚杰理论

认知图式,集成了特定类别的事物的信息以及我们对这些信息进行认识、理解和思考的程序与方式。

认知图式所包含的内容:对所认识的事物类别的某些标志性特征信息的保存和识别方式、对所认识的事物类别所包含的逻辑联系进行分析和解读的步骤和程序、对事物进行意义赋加的标准和依据,等等。

不同的认知图式对应着我们对不同类事物的认知方式。这些不同的认知图式集成了我们所有可能的认知方式和认知程序,组合在一起形成我们的完整的认知结构。

认知结构成为我们认识事物的唯一渠道和方式。任何事物,要想为我们所认识,必须通过一定的信号形式和信号刺激,转化为或者整合到我们的认知图式中去才有可能。

这是我们特定的认知方式:我们只能通过我们的认知结构及其包含的图式间接完成对特定事物的认识。认知图式的产生和在认知图式内完成的对客体信息的解读是人类认识的本质,认知图式的变化是人类认知变化的实质。

皮亚杰推论:儿童的学习过程是学到越来越多有关认识事物的程序,即建构了新的认知图式的过程。

结论:学习是一种能动的建构过程。

建构主义含义

所谓建构主义,实际上是一种对世界或者研究对象进行认识和分析的方法。它假定,世界上的一切事物,包括我们的认知方式,都是通过一定的方式被构造出来的。我们只有知道了事物是怎样建构的,才可能真正认识它、分析它。

建构主义包括两方面的含义:

一、人类不断建构和再造自己的认知结构,人类真正认识的,只有自己的认知结构里面的东西;

二、外在于人类的事物有自己的建构模式,谁建构,谁认识。

建构主义含义的具体阐述

首先,人类不断建构和再造自己的认知结构,人类真正认识的,只有自己的认知结构里面的东西。

我们只能认识我们的认知结构图式中所包含的信息和所提供的解读方式。但是,这绝不意味着我们不能认识外在的事物。

其次,外在于人类的事物,各有自己的建构模式,谁建构,谁认识。

建构主义的三个基本原则

原则一:个体建构原则。

个体通过认知完成对一定知识的获取的过程,是认知个体主动建构自已的认知结构和知识体系的过程,不是被动的接受或吸收外来知识的过程。

这说明个人能动性很重要。

原则二:组织经验原则。

认知个体的认知过程,本质上在于通过组织经验材料、建构经验世界,去适应认知对象,而不是用来发现认知对象的”本体真实”。这一原则也被称为激进建构主义。

建构主观知识

书中没有知识

课堂也没有知识

这都只是些符号,学生根据自身经验对这些符号进行加工建构。

原则三:社会建构原则。

认知个体的认知过程和知识形成,是通过个人与别人的社会互动,不断进行磋商并达成和解,不断进行社会建构的过程。

认知个体的知识分为两部分:完全自我的部分和达成共识的部分。

知识的真实性和客观性可以从别人的知识体系和大脑中得到"验证”,即做到”主观互证”,因而具备了客观知识的某些特性。从这个意义上说,达成共识部分的知识,即“共有知识”,是一种“客观知识”。

例如关于“国家”的知识,既有纯主观的部分,也有客观的部分。

书中不是完全没有知识

课堂上也不是完全没有知识

课后小测验

1单选(2分)

建构主义: 首先是一种分析方法,然后才是一种理论

2多选(2分)

“水量多少实验”说明:5岁的小孩和7岁的小孩认知水平不同。5岁的小孩和7岁的小孩认知结构不同。

3判断(2分)

现代意义上的建构主义源于皮亚杰的认知心理学研究。✔

4判断(2分)

认知图式集成了或曰包含了特定类别的事物的信息以及我们对这些信息进行认识、理解和思考的程序与方式。✔

5判断(2分)

认知图式的变化是人类认知变化的实质。✔

6判断(2分)

人类的认知图式是一些通过遗传获得的大脑细胞组织及其反应程序。✔

7判断(2分)

皮亚杰认为“学习是一种能动的建构过程”。✔

8判断(2分)

任何事物,要想为我们所认识,必须转为为我们的认知图式才有可能。✔

9判断(2分)

学习过程是不断再造和完善自己认知结构的过程。✔

10判断(2分)

建构主义认为真正彻底的认知意味着知道如何建构。✔

11判断(2分)

认知结构与外在事物提供的刺激和信息,基本符合者一致时,我们就处于认知平衡状态。✔

第十一讲 结构建构主义

社会建构主义认为人的知识和认识是通过人与人之间的交流互动、通过人与人之间的磋商与和解而形成的社会建构。

结构建构主义的基本假定

首先,国家是被建构起来的国际行为体。

国家具有主动行为能力,即”施动性”。

国家中的很多个人,通过互动会产生关于国家是一个包含诸多个体的“团体自我"这样一种共有观念,这种共有观念使得国家能够成为一个统一的单一整体。

构成国家的很多个人的互动,尤其是国家精英的互动,可以产生关于国家特性和内外政策的集体共识,这些集体共识可以通过一些正式的决策机构和决策程序合法化,将集体共识转变为国家观念和国家意志,从而使得单个国内成员的意图正式转化为国家整体的意图,使得个人作为国家整体的一部分而思考和行动。

具有单一整体性和团体施动性的国家,有自己的利益,这些利益包括国家的生存、独立、经济财富和集体自尊四种客观利益。

国家是自行组织、自我均衡的行为体,具有内在的身份和利益,不依赖于其他国家的存在而存在,自己就可以组织起来并得以生存。这使得国家可以成为国际政治的行为体。

其次,国际体系结构的本质是国际共有知识的观念结构。

国际社会中的国家和社会中的个人类似。

共有知识在建构国家的身份认知的同时,也间接影响了国家的对外利益和对外行为。

第三,国际体系的共有知识和观念结构,及其所发挥的建构作用,是可以进行实证研究的。

把”知识”定义为”真实的命题“,而一个命题为真,当且仅当认知主体相信这个命题为真。

对于这个命题,如果仅仅是某个人自己相信为真,或者仅仅是不同的人分别相信为真而相互之间不知道其他人也有这种信念,那么,我们认为这个命题是一个主观命题。

如果这个命题成为两个或两个以上的人的共同知识,即这些人既分别相信这个命题为真,又互相知道别人也都相信这个命题为真,那么,这个命题就不仅仅是主观的了,而是具有了相当的客观性。

第四,建构主义把自己的研究定位于研究建构关系,区别于理性主义研究的因果关系。

主要说明一种事物如何在逻辑上依赖于它的构成要素而存在,它关注”怎样才成为可能”或”是什么”的问题。

结构建构主义的基本假设

核心假设:无政府文化建构了国家身份,从而决定了国家的利益和行为。

论证一:国家互动建构无政府文化。

共有知识分为两类:“共有知识”和”集体知识”。

当国家之间的共识处于这样一种状态时,即处于一种需要依靠大家的共同考虑和共同信念来支撑的状态时,我们就称之为”共同知识”,这种共同知识为”无政府文化”。

国家既可以自治,也可以被消灭,即自治的国家彼此是互不承认生存权的故人,则国际体系处于一种暂时的”霍布斯文化状态”。

国家既可以自治、彼此竞争,又不能被消灭,即国家具有主权,则国际体系处于一种暂时的”洛克文化状态”。

国家既有主权,又彼此友好,即国家彼此是朋友,则国际体系处于一种暂时的”康德文化状态”。

如果支持共同知识形成的情景在足够长的时间内不发生根本变化,国家之间的共同信念没有根本改变,那么,共同知识就会通过各种形式不断的内化、固化和外化,成为集体知识。

集体知识不再依赖于国家的共同信念而存在,因而脱离了互动层面,处于互动层面之上,具有静态性。某个国际集体知识一旦形成,就会成为所有国家的“客观知识”,不管某个特定国家是否为该集体知识的形成”做出贡献”。

集体知识是共有知识的一种,也是一种文化,所以也有三种状态,即霍布斯文化、洛克文化、康德文化,都分别是由相应的共同知识文化状态转化来的。

集体知识与共同知识的区别,仅仅是存在形式和方式的区别,其内在含义与相应的共同知识完全一致。

论证二:无政府文化建构国家身份

首先看共同知识。国家的共同知识,包含着一个国家对自己和别国以及环境的当下认知,也使这个国家认识到自己也是这种文化状态的一部分。

集体知识并不直接和必然的存在于某个国家的认知结构,但会逐渐转化为国家认知结构的一部分。

建构关系主要关心建构模式,建构关系旨在说明一种事物如何在逻辑上依赖其他事物而存在。

学术界对结构建构主义的评价

正面评价

首先,理论深化了人们对国际政治的理解。

其次,抛弃了主观建构主义的纯粹诠释方法,使得建构主义理论更易理解和把握。

第三,温特的结构建构主义理论文献丰富、逻辑严密。

弱点分析

理论中仍有许多先验成分主要表现在三个方面:

1.对科学实在论具有一定程度的”先验信仰”,削弱了理论的说服力。

2.对国家行为体的解释能力的信仰,也体现了理论中不应有的先验成分的存在。

3.坚信建构主义是一种进化理论,假定国际体系结构可以由低级到高级逐渐进化。

二、理论本身存在缺陷。

存在两个理论难题:

1.在文化内化的第三个等级”规范内化“中,“宾我”如何推及敌人角色的问题。

2.关于建构主义的文化选择机制中霍布斯文化的进化问题。

温特对国际体系的文化结构实现改变的解释

国家之间通过类似的“反射评价”机制,逐渐建立一些共有观念,形成新的国际体系的观念结构。

课后小测验

1单选(2分)

社会建构主义认为人的认识和知识是:

A.通过人与人之间的差异建构起来的

B.通过遗传的来的。

C. 通过人与人之间的分歧而形成的

D. 通过人与人之间的交流互动建构起来的

正确答案:D你选对了

2多选(2分)

结构建构主义是:

A.特指温特的国际政治社会理论。

B.温特精心搭建的国际政治分析框架

C.温特用社会建构主义原则建立起来的

D.温特用科学实证主义方法建立起来的

正确答案:B、C、D你错选为A、B、C

3判断(2分)

社会建构的知识具有相对客观性。✔

4判断(2分)

结构建构主义研究的基本对象是国家之间的“共有知识”。✔

5判断(2分)

结构建构主义假定,国家是被建构起来的国际行为体。✔

6判断(2分)

“施动性”是指主动行为能力。✔

7判断(2分)

结构建构主义假定国际体系结构的本质是国际共有知识的观念结构。✔

8判断(2分)

建构主义把“知识”定义为“真实的命题”。✔

9判断(2分)

建构主义研究建构关系,区别于理性主义研究的因果关系。✔

10判断(2分)

“上课迟到”是由学校的规章制度建构的事实。✔

第十二讲 权力建构主义

权力建构主义的假定

世界是主体间性的,是由不同个体共同具有的联系和关系构成的。

权力是一种社会关系和社会事实,是一个人对另一个人的影响力,或者一个国家对另一个国家的影响力。

权力关系

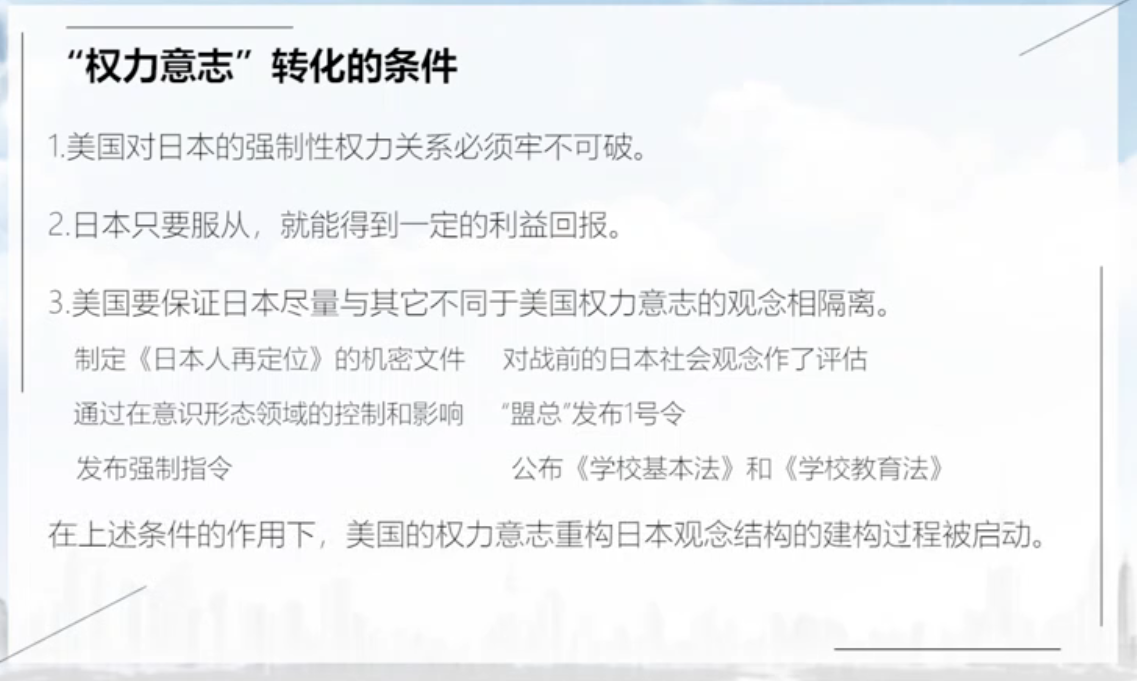

权力关系结构启动建构过程对被影响者观念进行重构的三个条件

(1)这种权力关系结构必须是牢不可破的。

(2)被影响者只要服从,影响者就要给予一定的利益回报,以维持对被影响者的权力压力和服从动力之间的平衡,为被影响者的接受和服从提供了功利动机。

(3)尽量使被影响者和不同于影响者权力意志的其他观点相隔离,使被影响者缺乏来自权力关系结构之外的旨在反抗影响者权力意志的思想启蒙。

权力建构主义是一个严谨、有效的分析框架,理论体系也比较完整。

权力建构主义的这种解释,为国际关系研究提供了新的视角和洞见。

权力建构主义理论仍需要精细化改进和完善。

案例:美国改造战败后的倭国

课后小测验

1单选(2分)

权力建构主义假定:

A.世界是由单个的物质实体构成的。

B.世界是由不同个体共同具有的联系和关系构成的。

C.世界是由孤立的个体构成的。

D.是由原子构成的。

正确答案:B你选对了

2多选(2分)

权力建构主义是:

A.在国际关系分析中的应用越来越多

B.研究成果不断涌现

C.建构主义理论家族中的一个重要分支

D.引起了学术界的重视

正确答案:A、B、C、D你选对了

3判断(2分)

权力建构主义理论主要研究作为社会关系的权力,如何发挥了建构作用,其建构过程、建构机制和建构结果是怎样的。✔

4判断(2分)

权力本质上是一个人对另一个人的影响力。✔

5判断(2分)

权力关系包含了影响者与被影响者、影响者对被影响者的约束以及影响者以这种约束为后盾不断向被影响者灌输和渗透的权力意志。✔

6判断(2分)

权力关系的三个方面要素共同构成了一个完整的权力关系结构。✔

7判断(2分)

权力关系结构重构被影响者的观念是有条件的。✔

8判断(2分)

权力建构主义主要探讨权力关系结构建构被影响者观念的关系机制。✔

9判断(2分)

共同知识彻底内化后就成为集体知识。✔

10判断(2分)

权力建构主义是一个有解释力的国际关系理论,但也仍有很大的发展空间。✔

第十三讲 博弈论

案例:韩信背水一战

博弈理论的理论特征

1.主要研究对象是“理性的策略选择”。

2.吸收了新古典经济学的一个基本假定,即人类经济选择完全自私、理性 的假定。

3.理论的行为体是个体行为体,也就是参与交往的个人、公司、国家等行为个体。

博弈论的基本理论要素

有自己的分析框架,包含参与者、策略、顺序、收益、均衡、信息等理论要素。

1.参与者(player)

2.策略(strategy)

也称为策略集或策略空间。

如果在一个博弈中,所有参与者都只有有限个策略,则称这个博弈为”有限博弈”,否则,就称这个博弈为”无限博弈”。

3.顺序(order)

如果一个博弈的所有参与者在进行决策时没有实质上的时间先后之分,则这种博弈为静态博弈。

如果一个博弈的所有参与者在进行决策时存在时间先后问题,而且这种时间先后顺序对参与者的决策行为产生了实质影响,则这种博弈为动态博弈。

4.收益(payoff)

一场博弈结束时每个参与者的“收益是全体参与者所选择的一组策略的函数,通常称为“收益函数”。

5.均衡(equilibrium)

博弈结果中如果存在参与者的稳定的策略组合,则这个结果存在博弈均衡。博弈均衡实际上就是博弈活动中一组稳定出现的博弈结果,它通常是所有参与者的一组稳定的”策略组合”。

6.信息(information)

主要指参与者的策略空间和特定策略组合下的具体收益,以及参与者的决策过程的具体信息等。

信息是博弈活动中的关键要素,依据信息要素又分为:

完全完美信息博弈、完全但不完美信息博弈、既不完全也不完美信息博弈

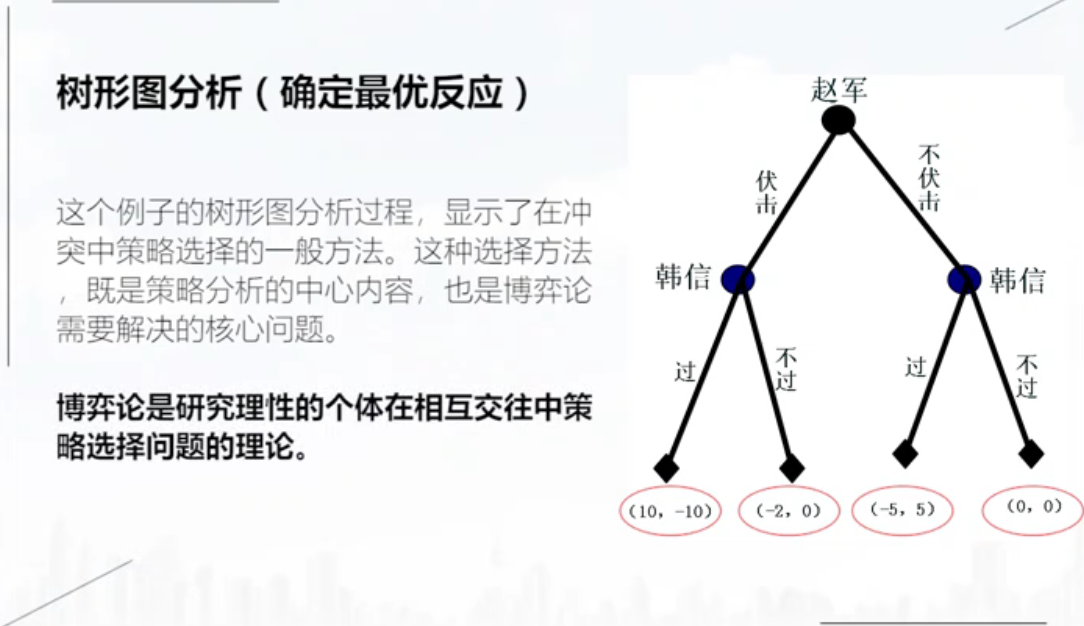

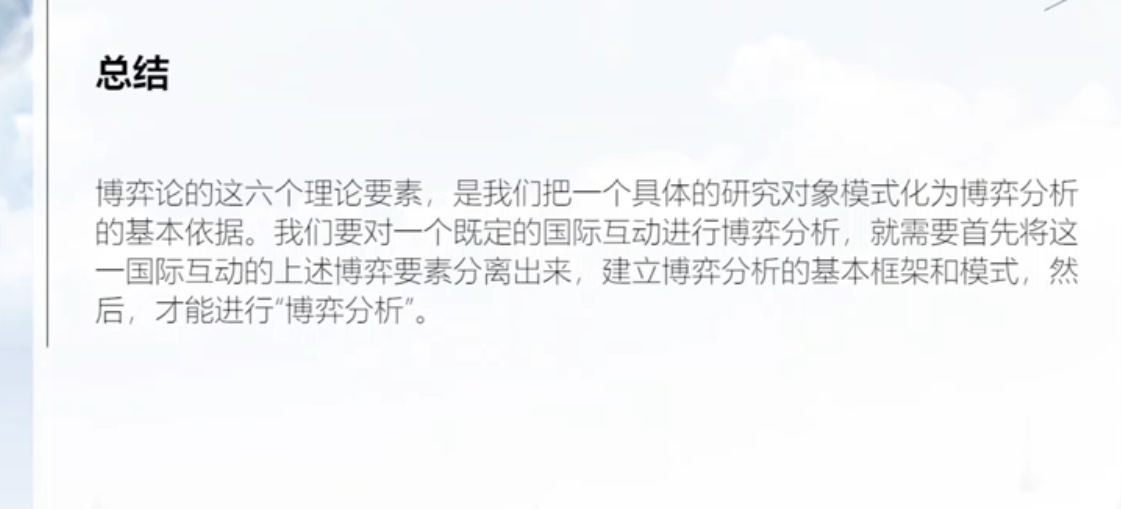

博弈分析的扩展式

博弈分析的扩展式:利用树形图对博弈过程进行分析的方式

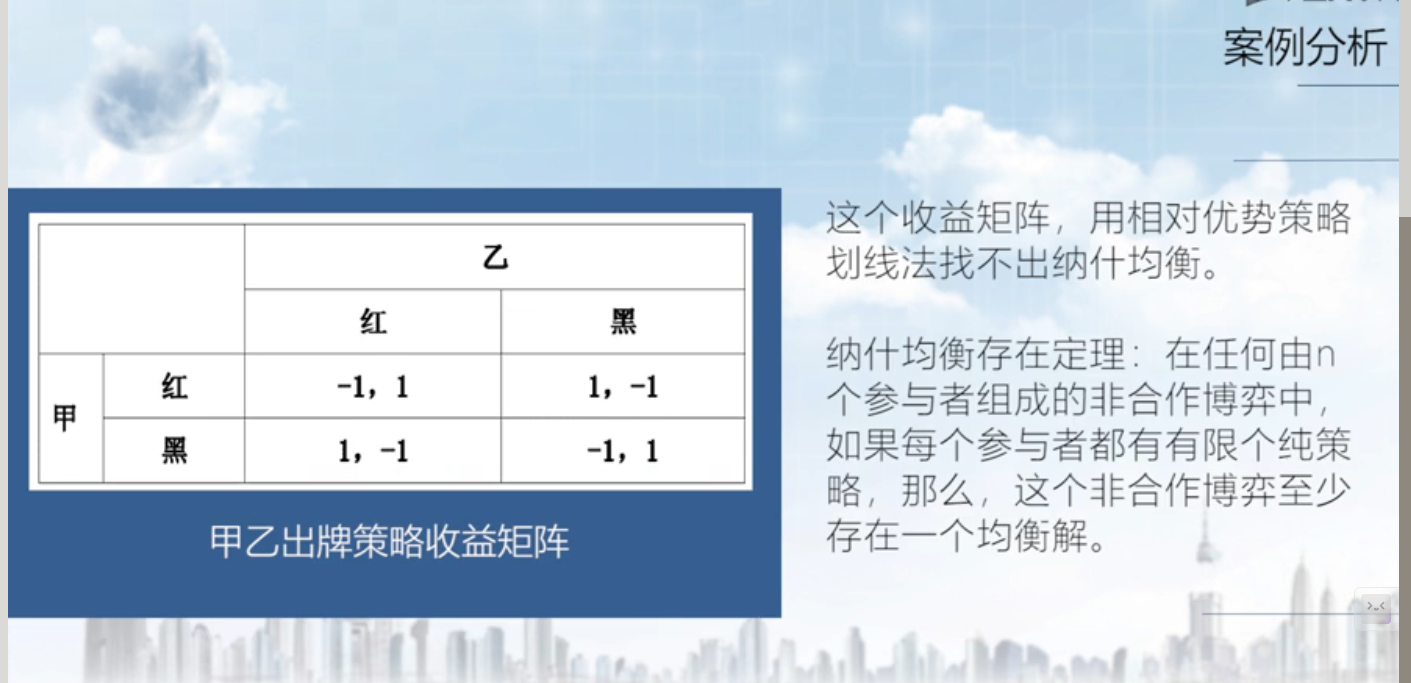

案例分析:囚徒困境

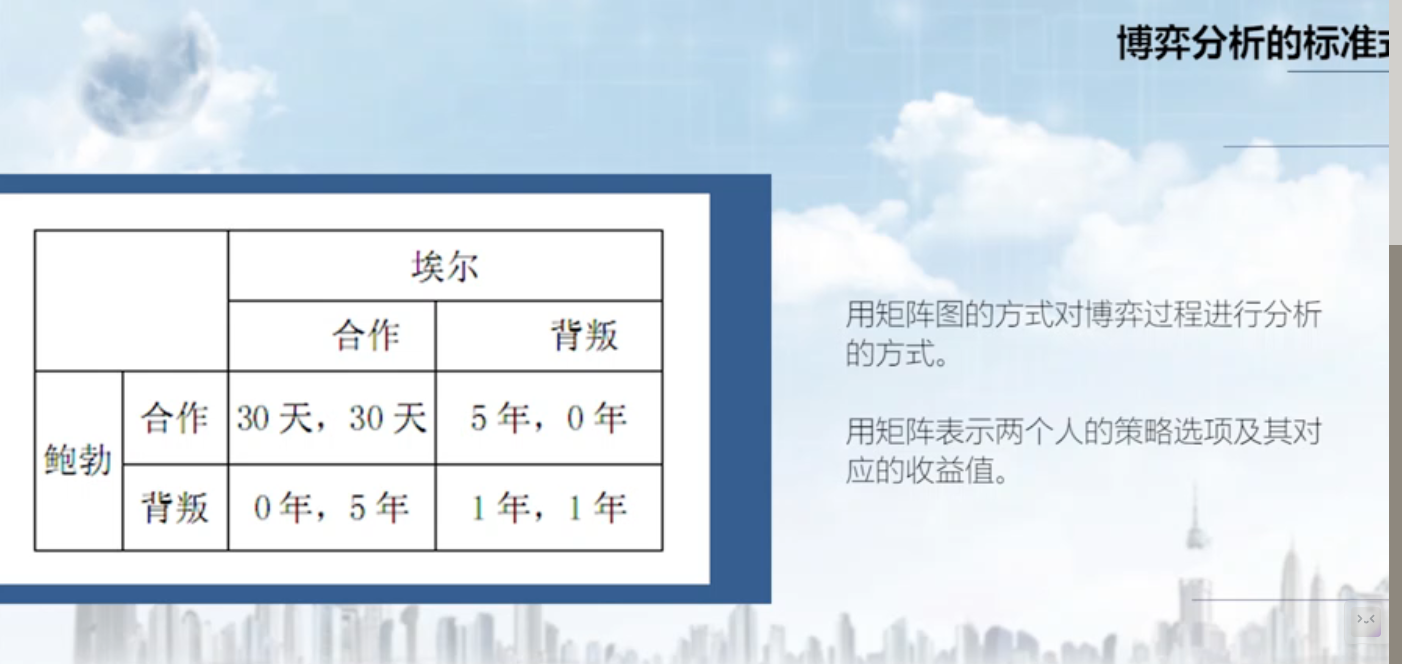

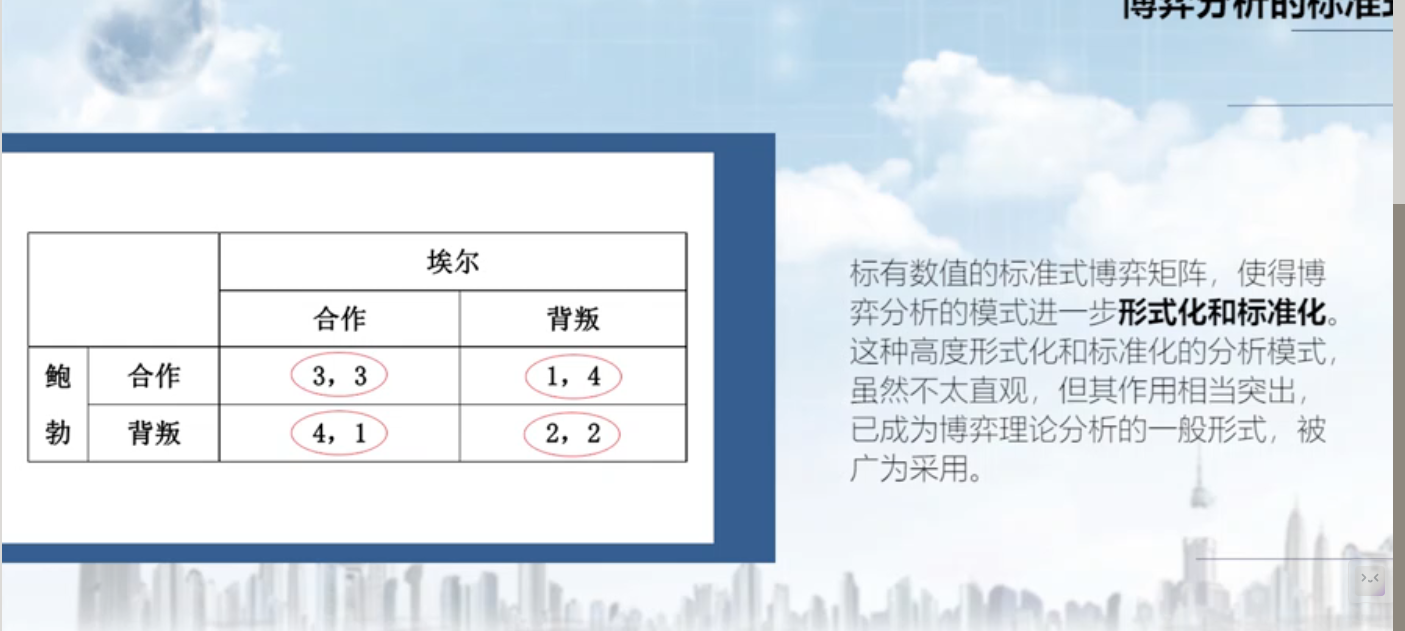

标准式:矩阵表格

纳什均衡

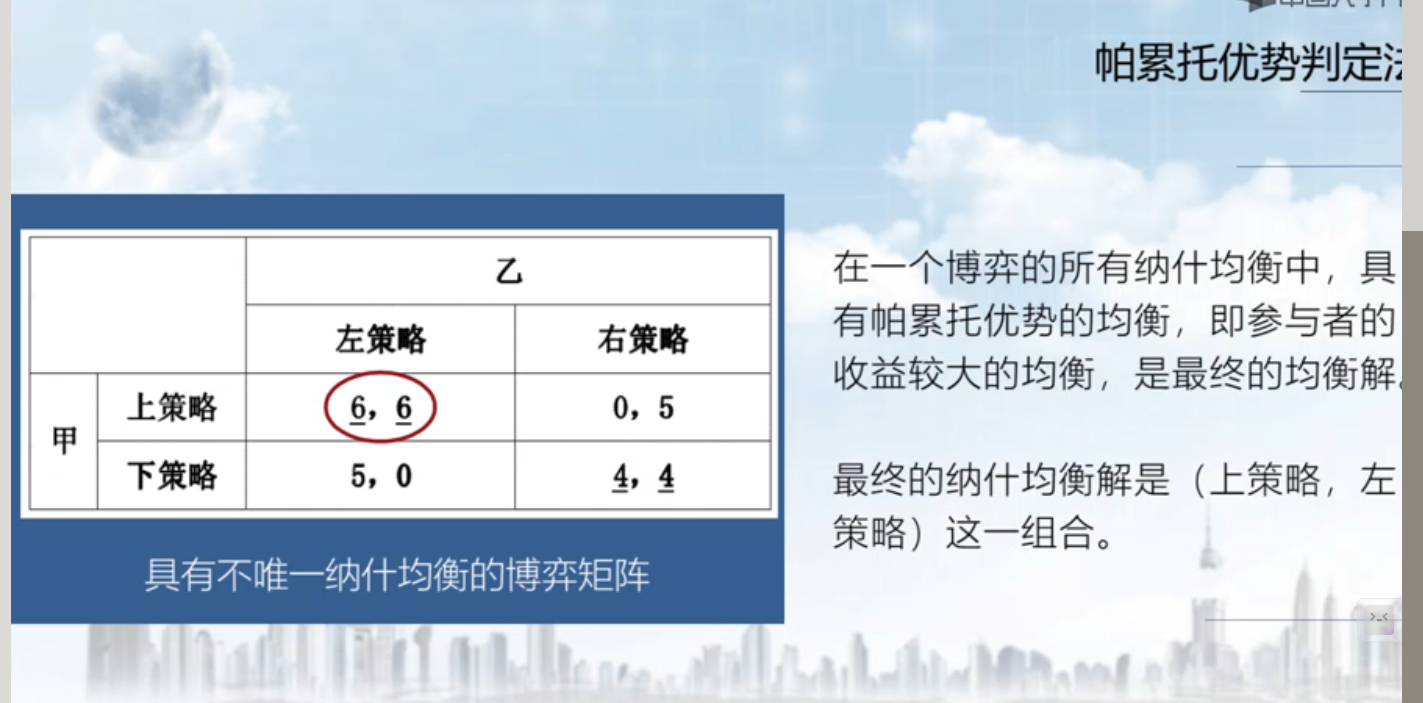

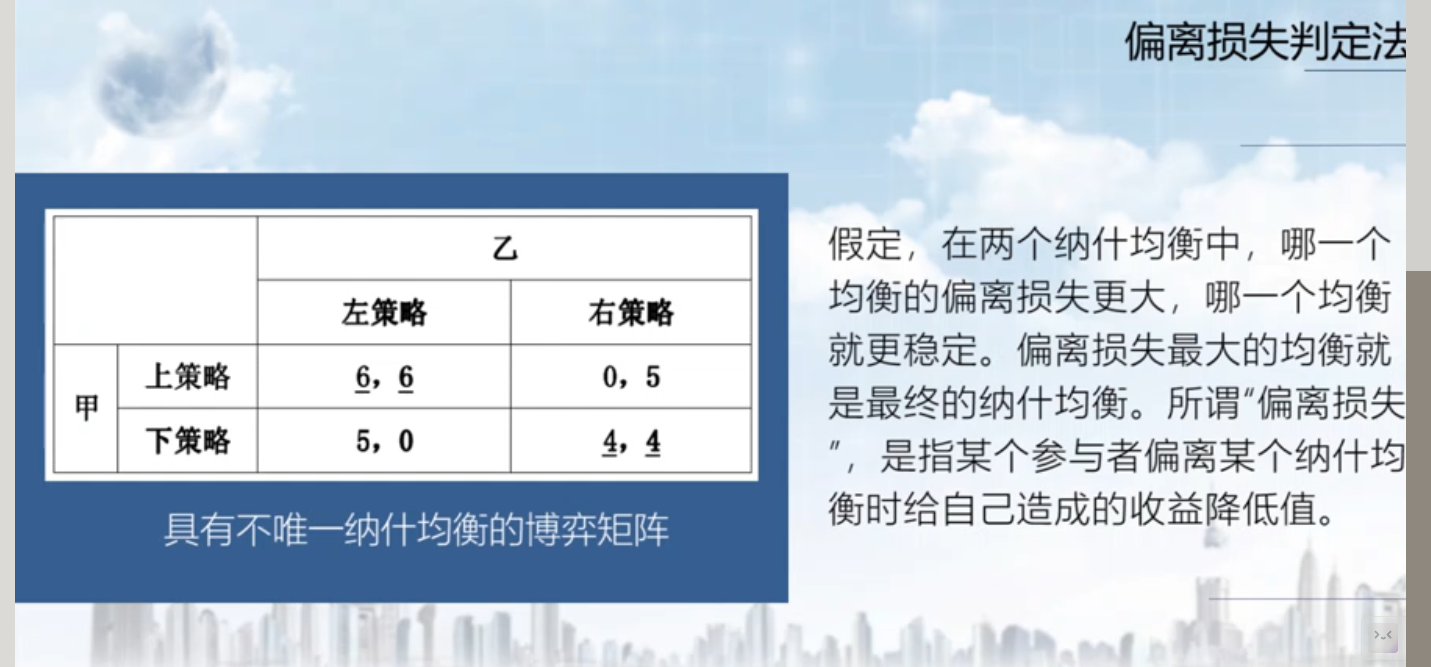

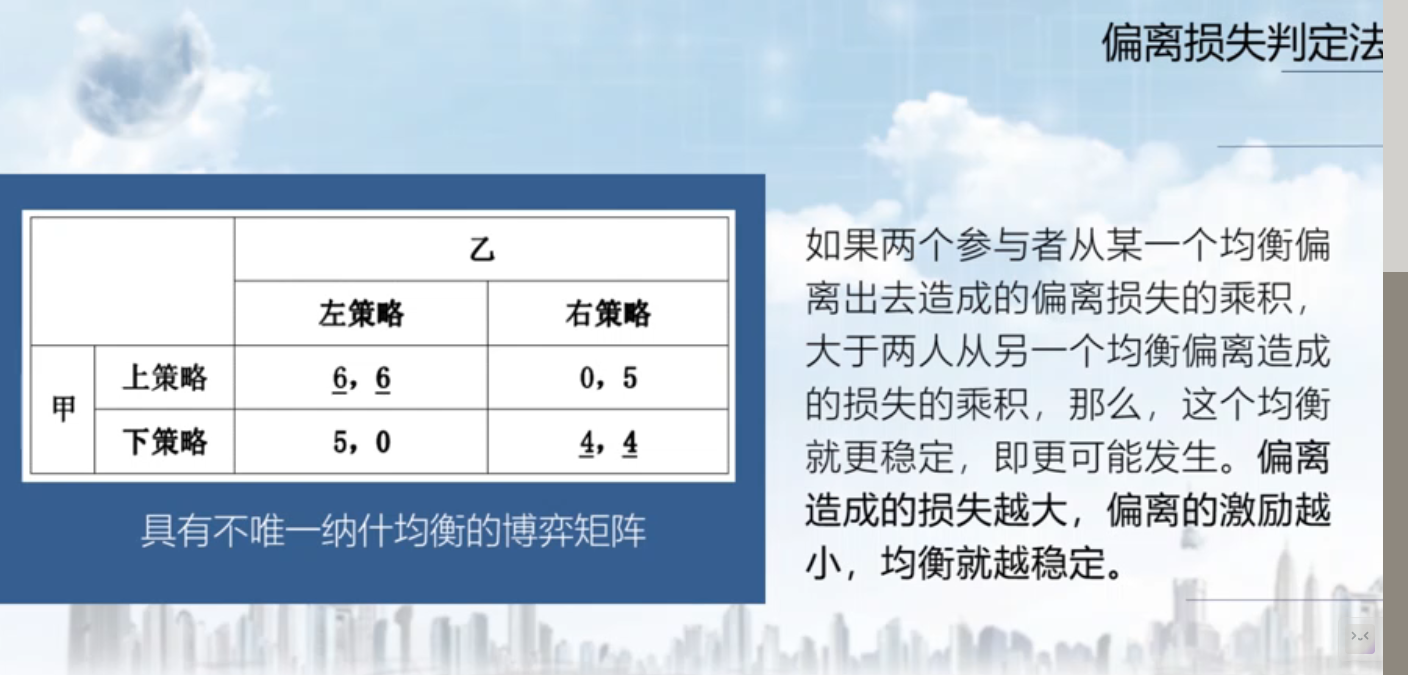

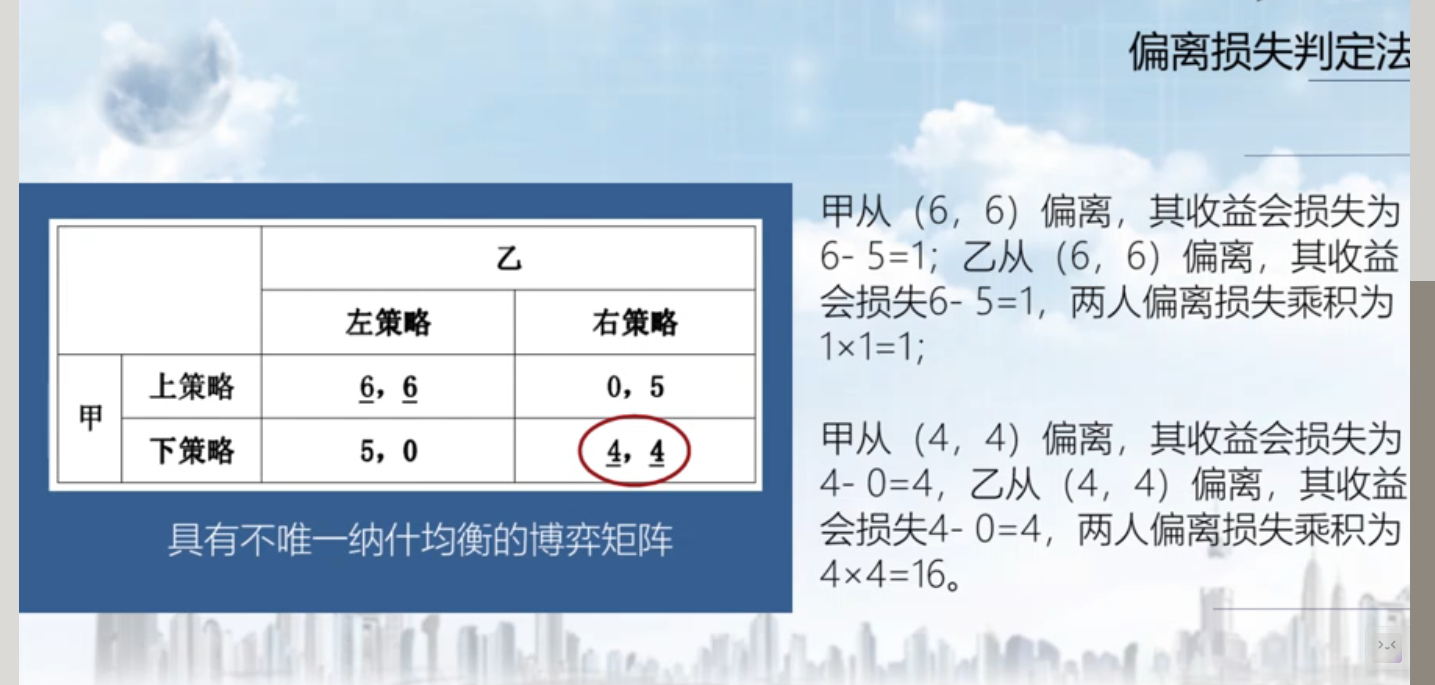

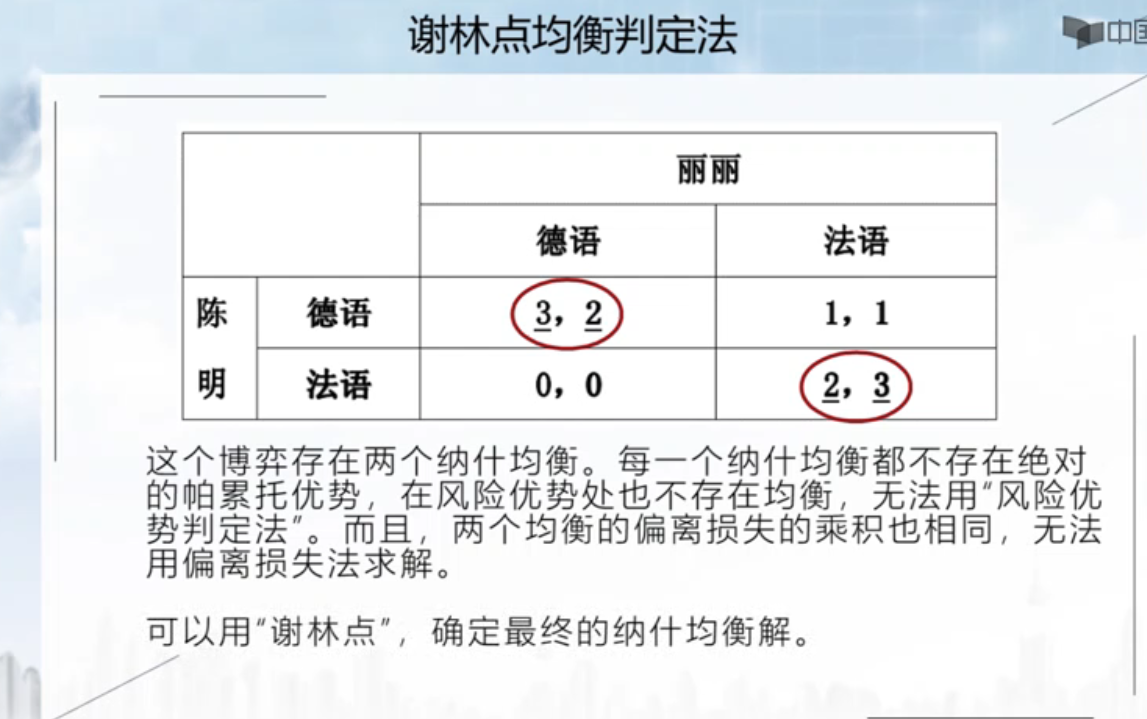

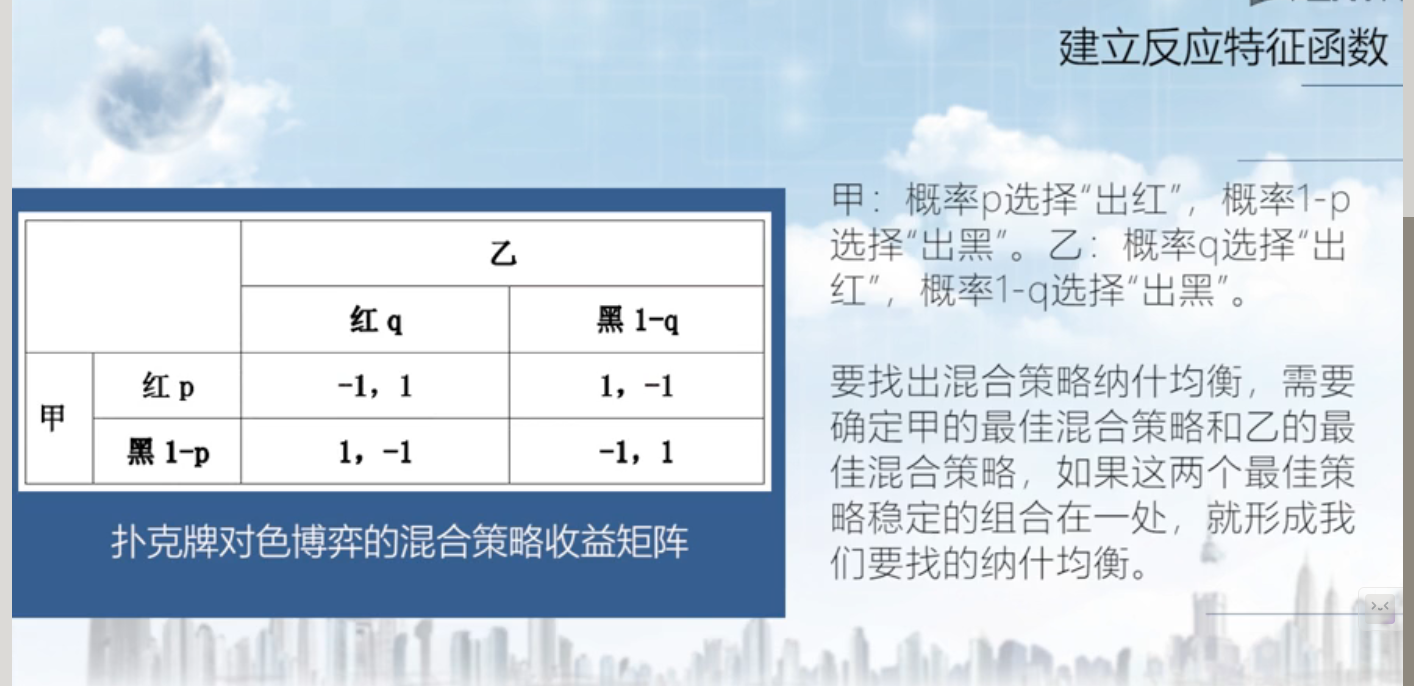

只有当一个策略是最优反应策略时,它才有可能被选中。所以,我们只要选出所有参与者在所有情况下的最优反应策略那些对所有参与者都是最优反应的策略的组合,就是纳什均衡策略组合。

有多个纳什均衡时使用下面的方法

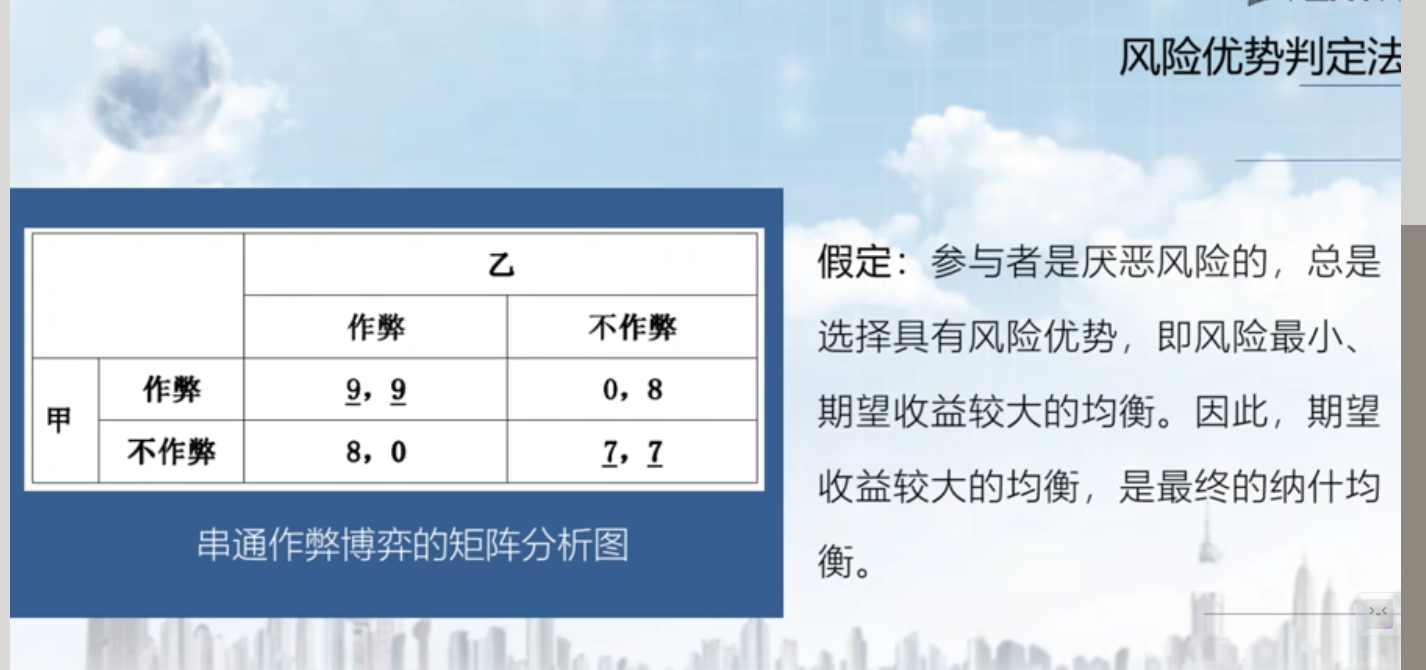

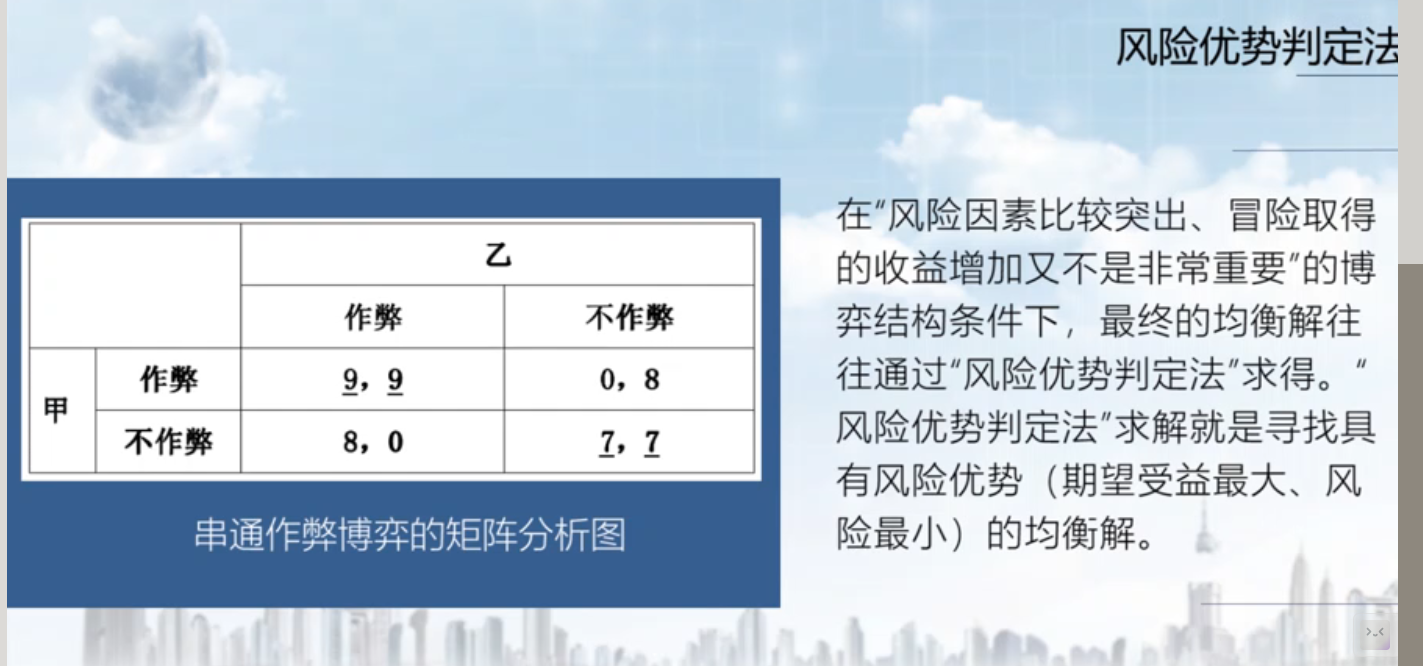

假设甲乙作弊概率均为0.5,则甲作弊期望收益为4.5,不作弊期望收益7.5

如果这两个函数有一个交点,即重合之处,那么,两个参与者就有一个共同接受的最佳策略选择。两个理性参与者一定会在这一点形成稳定的策略组合。所以,这一点对应的双方策略的组合,就是他们之间博弈的纳什均衡。

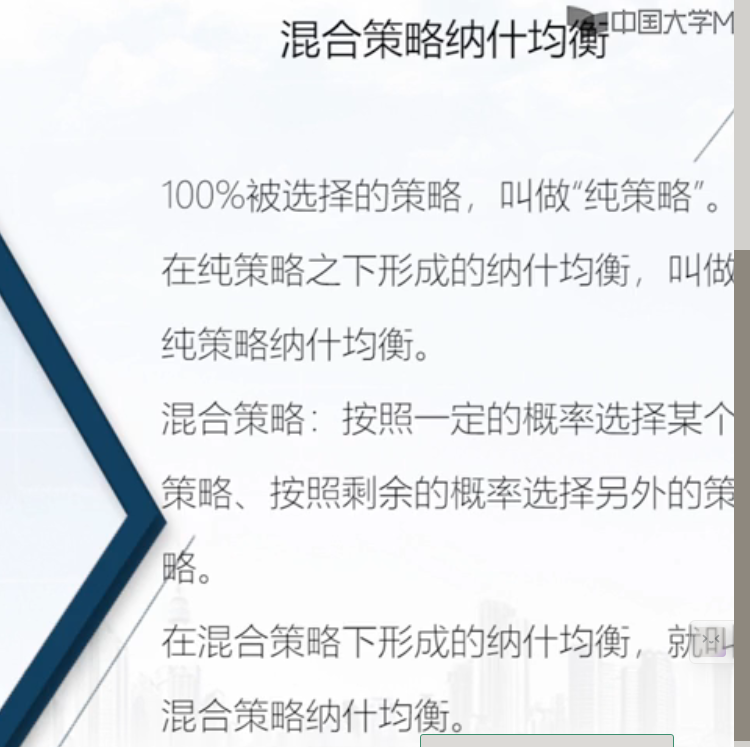

在一个非合作博弈同时存在”纯策略纳什均衡”和“混合策略纳什均衡”的情况下,一般选择纯策略纳什均衡作为最终的均衡解。

博弈论分析实例

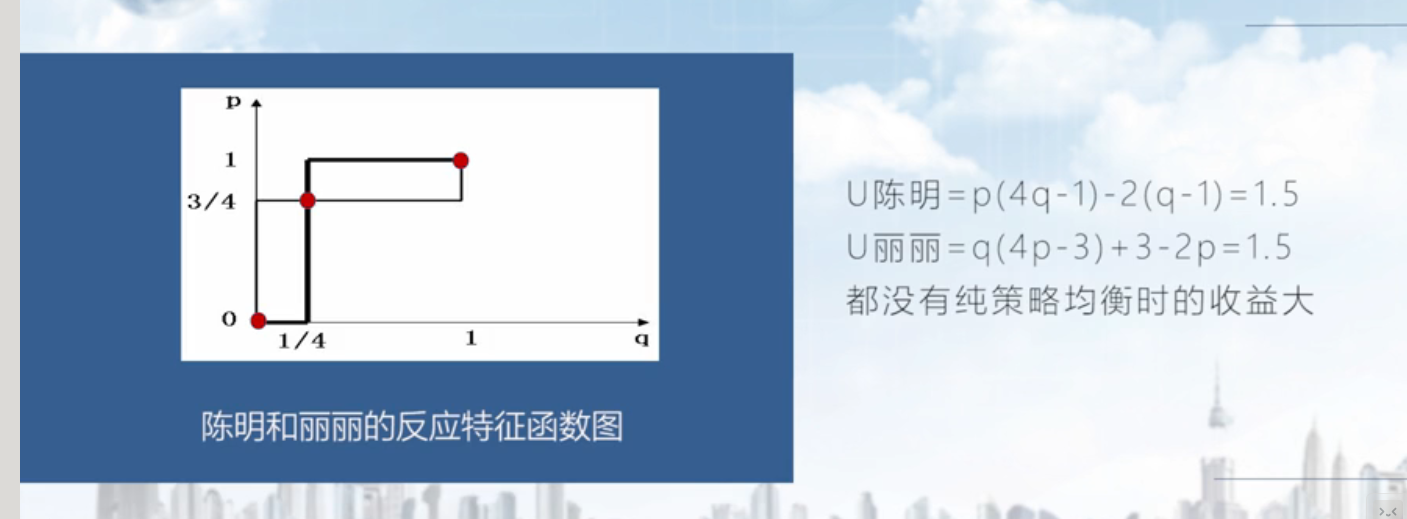

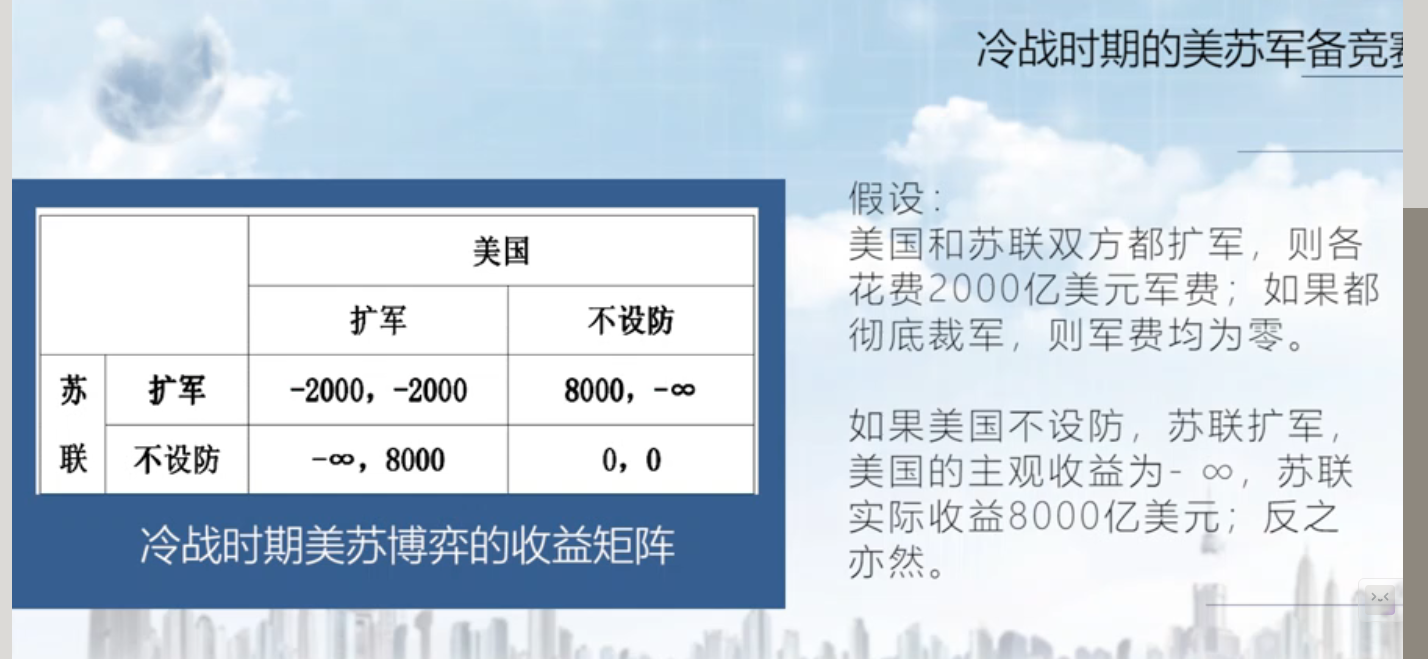

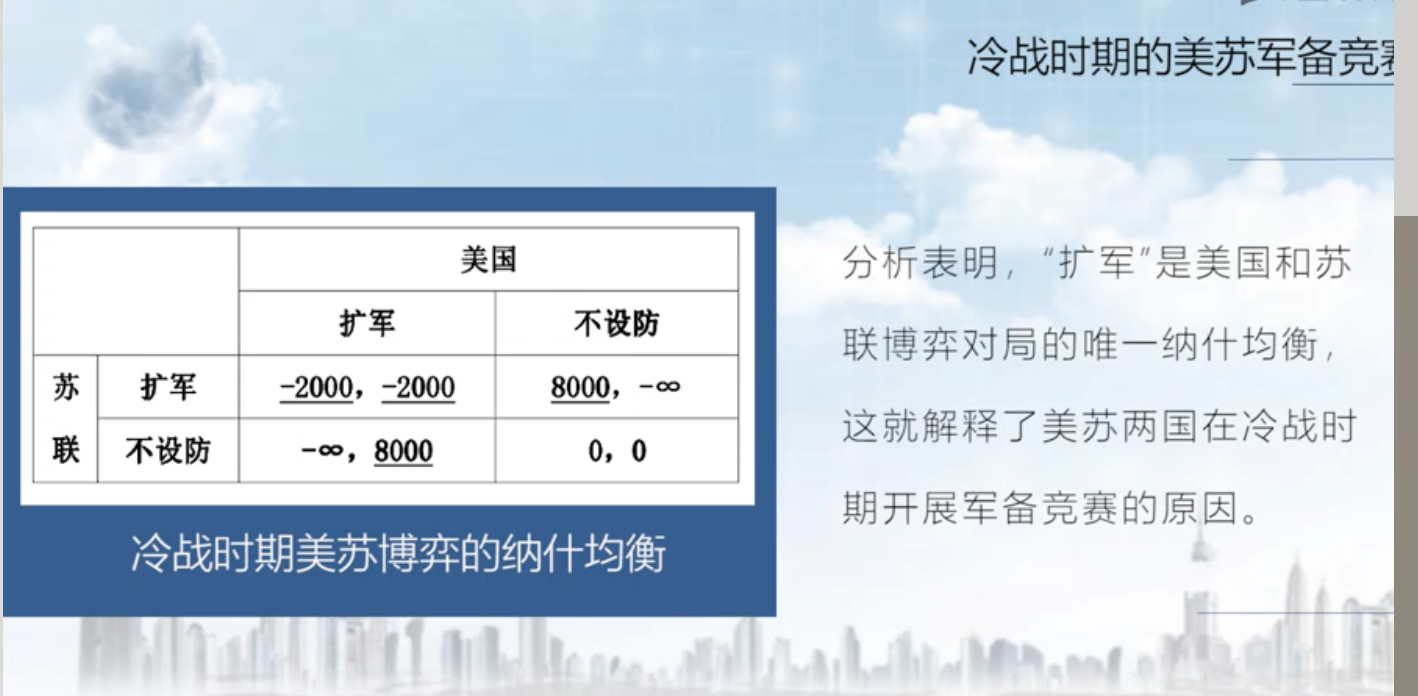

用博弈论分析美苏军备竞赛

用博弈论分析美国在西德是否驻军

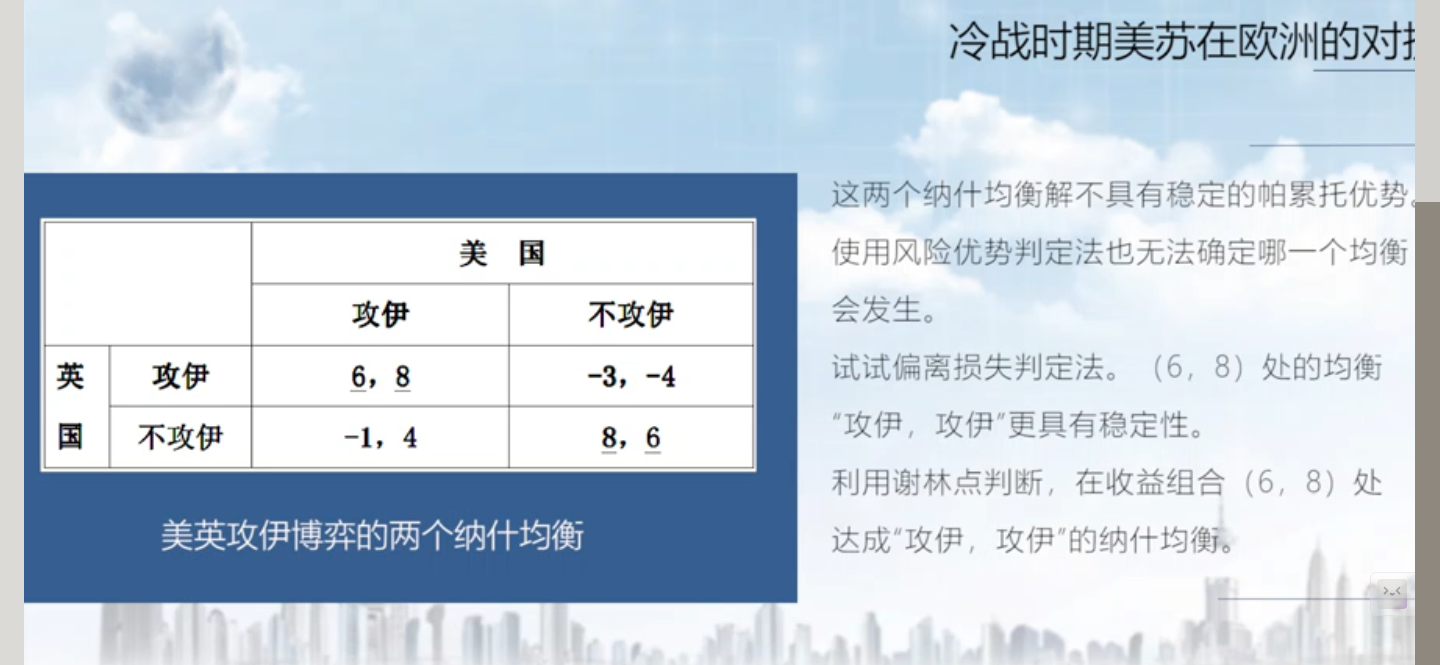

用博弈论分析美国打击伊拉克时的英国对策分析

博弈论的局限和负面评价

首先,博弈论赖以分析的基础之一”理性”真有局限性。

1.信息搜集能力有限

2.信息处理能力有限

3.理性推理能力有限

4认知判断能力有限

其次,博弈分析的方法本身还存在不足。

博弈论本身还处在发展过程中,其分析方法和分析工具还不完善,这使得很多决策过程还不能利用博弈论提供的方法进行分析。

本节小结

课后小测验

1单选(2分)

博弈论是研究理性的个体在相互交往中的( )的理论。

A.次优解问题

B.策略选择问题

C. 绝对收益问题

D. 最优解问题

正确答案:B你选对了

2多选(2分)

以下不属于博弈理论特征的是:

A.博弈论的研究对象是“理性的策略选择”。

B.博弈论的假定是相对收益

C.博弈理论的行为体是个体行为体。

D.博弈论的假定是绝对收益

正确答案:B、D你错选为A、B、C

3判断(2分)

《博弈论与经济行为》是用数学方法系统阐述策略选择问题的第一本书。✔

4判断(2分)

博弈论吸收了新古典经济学“经济理性”的基本假定。 ✔

5判断(2分)

经济理性是指追求自我利润或主观收益的最大化。✔

6判断(2分)

冯·诺伊曼和约翰·纳什合作出版了《博弈论与经济行为》。❌

7判断(2分)

给某个参与者带来最大收益的策略就是最优反应。✔

8判断(2分)

最优反应是理性的唯一表现。❌

9判断(2分)

理性是解决博弈问题的关键。 ✔

10判断(2分)

博弈论的主要分析要素是收益。 ❌

第十四讲 集体行动理论

人数越多,搭便车的冲动越强烈。

如何解决集体行动的困境

促使集体行动比较容易产生的两个特定条件:

1.收益不对称

2.选择性激励

“收益不对称”是指集体成员的"收益不对称”。

这种不对称性对集体行动的成功具有直接影响。

“选择性激励”是通过引入或利用集体存在的一些提升参与动机的措施,引导个体积极支持集体物品的生产。选择性激励可正向激励和反向激励两种

正向激励是通过向参与者提供除了集体行动产生的公共物品以外的额外奖励,刺激集体成员积极参与集体行动。

正向激励的形式不一定是人为添加进去的,有些自然存在的与某个集体行动相关的正向激励,也能够自动促进这个集体行动的产生。

“反向激励”则正好相反,是从反面遏制参与者的搭便车行为、逼追他们为集体行动做责献。

世界气候大会的案例分析:

全球气候好转是一个典型的“公共物品”,它会使世界各国享受到好处。

与会国不会自动地为集体行动做责献,他们的最大利益在于“搭便车”。

受到气候变暖的危害最深的国家是遏制全球气候变暖这一集体行动的核心推动者。

阻止全球气候变暖,欧洲、亚洲和非洲的收益最大,动机较强。

美国相对不积极,因为想搭需求更追切的国家的便车。

三个关于国家的假定

对奥尔森理论的评价

正面评价

从经济学发展的角度:促使人们重新审视古典经济学的一个基本假定:个体经济理 性的自主行为可以自发的实现社会资源最优配置和社会整体效益的最大化。

从政治学发展的角度:加深了人们对很多宏观政治现象的认识,并使利益集团政治的研究提高到一个新阶段,因此具有重要的学术价值和实际意义。

负面评价

1.忽略了国家机器的协调作用。

2.没有考虑信息不对称对集体行动的消极影响。

3.否认政治文化对集体行动的作用。

4.完全否认利他主义的存在

课后小测验

1单选(2分)

集体行动中存在的共同利益,往往是:

A.私有财产

B.公共物品

C.国有财产

D.集体财产

正确答案:B你选对了

2多选(2分)

奥尔森认为:

A.人还是理性的

B.人都是自私的

C.人是懒散的

D.人是进步的

正确答案:A、B你选对了

3判断(2分)

美国学者曼瑟尔·奥尔森提出了集体行动理论。✔

4判断(2分)

“三个和尚没水吃”可以用集体行动理论进行解释。✔

5判断(2分)

当集体人数较少时,集体行动比较容易成功。✔

6判断(2分)

人数越多,搭便车的动机越强烈。✔

7判断(2分)

“收益不对称”是指集体成员的收益需求点不一样。 ❌

8判断(2分)

“选择性激励”是指集体行动的奖励。❌

9判断(2分)

“选择性激励”是指集体行动的惩罚。 ❌

10判断(2分)

“选择性激励”包括集体行动的奖励和惩罚。✔