课程分节记录

第一講 導論與太史公自序(一)(主題:什麼是責任?)

1-1 開宗明義:從史記學史記•12 分钟

本课程有三个特色。

(1)这是一门读书课,因为中国文化要培养”读书人“。中国的”读书人“和现代一般人所说的”知识分子“不同。因为”知识“不包括”道德“。读书的目的,不仅止于”明理“,更为了”求道“,其中便包括”道德“在内。

身体力行才是读书人。

(2)这是一门进阶课,目的是为了对中国传统文化和历史专业有兴趣的同学开设的。希望以此为基础,让学生能读懂中国古代书籍。

(3)课程尽力在众多不同看法中,找寻一个合理的解释,欢迎同学们自行再作深入研究。

为什么要读经典呢?

以背书的两个小子为例告诫我们没有办法被提炼成智慧的聪明是没有用的。

浮灵:看着很聪明,但这种聪明对要做的事情没用

提炼智慧需要读经典。

(1)启发智慧

小朱子治家格言:”子孙虽愚,经书不可不读。“

读书可以治愚。

1-2 為什麼要讀史記?•10 分钟

(2)了解人性

熊十力:”经者,真、常、久、大之谓也。“

人性基本不变。

(3)提升自我

颜渊曰:”舜何?人也。予何?人也。有为者亦若是。“

合上书,设身处地地想自己怎么做,然后打开书,看看结果。

1-3 學史記從何開始?•12 分钟

吕思勉:

书之有序,其义有二:一曰序者,绪也,所以助读者,始易得其端绪。一曰序者,次也,所以明篇次先后之义也。

古(序)=今(序+目录)

章学诚:明述作之本旨,见去取之从来。

三大名序:《太史公自序》、《说文解字序》、《文献通考序》

1-4 如何培養孩子?•11 分钟

下面讲这些内容:

太史公既掌天官,不治民。有子曰遷。

遷生龍門,耕牧河山之陽。年十歲則誦古文。二十而南遊江、淮,上會稽,探禹穴,闚九疑,浮於沅、湘;北涉汶、泗,講業齊、魯之都,觀孔子之遺風,鄉射鄒、嶧;戹困鄱、薛、彭城,過梁、楚以歸。於是遷仕為郎中,奉使西征巴、蜀以南,南略邛、笮、昆明,還報命。

太史公指太史令司马谈,司马迁之父。

闚,读作:kuī ,义同“窥”。窥义:从小孔、缝隙或隐蔽处偷看。

嶧,读作yì, 1.参见「峄山 」。2.山势连绵不断的样子。《尔雅·释山》:「属者峄,独者蜀。」宋·邢昺·疏:「言山形相连 属,骆驿然不绝者名峄。」

戹拼音:è,古同“厄”。1.困苦、灾难:~运。~境。2.阻塞:阻~。3.险要的地方:险~。

笮 zuó 用竹篾拧成的索:~桥(竹索桥)。 笮 zé 铺在椽上瓦下的苇席或竹席。

读万卷书、行万里路

培养孩子:

(1)不要望子成龙,而要教子成龙。

身教重于言教。

古人教子第一个字就是孝!

(2)找好的老师

司马迁的老师包括孔安国和董仲舒。

附录司马迁、司马懿、司马光的关系

《史記·卷一百三十 太史公自序 第七十》:

昔在顓頊,命南正重以司天,北正黎以司地。唐虞之際,紹重黎之後,使復典之,至於夏商,故重黎氏世序天地。其在周,程伯休甫其後也。當周宣王時,失其守而為司馬氏。司馬氏世典周史。惠襄之閒,司馬氏去周適晉。晉中軍隨會奔秦,而司馬氏入少梁。自司馬氏去周適晉,分散,或在衛,或在趙,或在秦。其在衛者,相中山。在趙者,以傳劍論顯,蒯聵其後也。在秦者名錯,與張儀爭論,於是惠王使錯將伐蜀,遂拔,因而守之。錯孫靳,事武安君白起。而少梁更名曰夏陽。靳與武安君阬趙長平軍,還而與之俱賜死杜郵,葬於華池。靳孫昌,昌為秦主鐵官,當始皇之時。蒯聵玄孫卬為武信君將而徇朝歌。諸侯之相王,王卬於殷。漢之伐楚,卬歸漢,以其地為河內郡。昌生無澤,無澤為漢市長。無澤生喜,喜為五大夫,卒,皆葬高門。喜生談,談為太史公。

《漢書·卷六十二 司馬遷傳 第三十二》:

昔在顓頊,命南正重司天,火正黎司地。唐、虞之際,紹重、黎之後,使復典之,至於夏、商,故重、黎氏世序天地。其在周,程伯林甫其後也。當宣王時,官失其守而為司馬氏。司馬氏世典周史。惠、襄之間,司馬氏適晉。晉中軍隨會奔魏,而司馬氏入少梁。自司馬氏去周適晉,分散,或在衛,或在趙,或在秦。其在衛者,相中山。在趙者,以傳劍論顯,蒯聵其後也。在秦者錯,與張儀爭論,於是惠王使錯將兵伐蜀,遂拔,因而守之。錯孫蘄,事武安君白起。而少梁更名夏陽。蘄與武安君坑趙長平軍,還而與之俱賜死杜郵,葬於華池。蘄孫昌,為秦王鐵官。當始皇之時,蒯聵玄孫卬為武信君將而徇朝歌。諸侯之相王,王卬於殷。漢之伐楚,卬歸漢,以其地為河內郡。昌生毋懌,毋懌為漢市長。毋懌生喜,喜為五大夫,卒,皆葬高門。喜生談,談為太史公。

《晉書·卷一帝紀第一》:

宣皇帝諱懿,字仲達,河內溫縣孝敬里人,姓司馬氏。其先出自帝高陽之子重黎,為夏官祝融。歷唐、虞、夏、商,世序其職。及周,以夏官為司馬。其後程伯休父,周宣王時,以世官克平徐方,錫以官族,因而為氏。楚漢間,司馬卬為趙將,與諸侯伐秦。秦亡,立為殷王,都河內。漢以其地為郡,子孫遂家焉。自卬八世,生征西將軍鈞,字叔平。鈞生豫章太守量,字公度。量生潁川太守儁,字元異。儁生京兆尹防,字建公。帝即防之第二子也。少有奇節,聰朗多大略,博學洽聞,伏膺儒教。漢末大亂,常慨然有憂天下心。南陽太守同郡楊俊名知人,見帝,未弱冠,以為非常之器。尚書清河崔琰與帝兄朗善,亦謂朗曰:「君弟聰亮明允,剛斷英特,非子所及也。」

蘇軾《司馬溫公行狀》:

曾祖政,贈太子太保。曾祖母薛氏,贈溫國太夫人。祖炫,試秘書省校書郎,知耀州富平縣事,贈太子太傅。祖母皇甫氏,贈溫國太夫人。父池,尚書吏部郎中,充天章閣待制,贈太師,追封溫國公。母聶氏,贈溫國太夫人。公諱光,字君實,其先河內人,晉安平獻王孚之後。王之裔孫征東大將軍陽,始葬今陜州夏縣涑水鄉,子孫因家焉。自高祖、曾祖皆以五代衰亂不仕。富平府君始舉進士,沒於縣令。皆以氣節聞於鄉里。而天章公以文學行義事真宗、仁宗為轉運使,御史,知雜事,三司副使,歷知鳳翔、河中、同、杭、虢、晉六州,以清直仁厚聞於天下,號稱一時名臣。

1-5 漢武帝的封禪•13 分钟

下面讲这些内容:

是歲天子始建漢家之封,而太史公留滯周南,不得與從事,故發憤且卒。而子遷適使反,見父於河洛之閒。

是歲:汉武帝元封元年

封:天子祭天告成功之礼,儒家认为封禅是为民报德(感谢上天)。

《史記·封禪書》:

天子既聞公孫卿及方士之言,黃帝以上封禪,皆致怪物與神通,欲放黃帝以上接神僊人蓬萊士,高世比德於九皇,而頗采儒術以文之。群儒既已不能辨明封禪事,又牽拘於詩書古文而不能騁。上為封禪祠器示群儒,群儒或曰「不與古同」,徐偃又曰「太常諸生行禮不如魯善」,周霸屬圖封禪事,於是上絀偃、霸,而盡罷諸儒不用。

汉武帝治理得不好,封禅只是为了求长生不老药,尽罢诸儒不用。(这也能看出现代左衽嘴里的:”罢黜百家、独尊儒术“的表面下到底是什么样的情况。)

司马谈反对,故不被允许参加封禅大典。

四月,還至奉高。上念諸儒及方士言封禪人人殊,不經,難施行。天子至梁父,禮祠地主。乙卯,令侍中儒者皮弁薦紳,射牛行事。封泰山下東方,如郊祠太一之禮。封廣丈二尺,高九尺,其下則有玉牒書,書祕。禮畢,天子獨與侍中奉車子侯上泰山,亦有封。其事皆禁。明日,下陰道。丙辰,禪泰山下阯東北肅然山,如祭后土禮。天子皆親拜見,衣上黃而盡用樂焉。江淮閒一茅三脊為神藉。五色土益雜封。縱遠方奇獸蜚禽及白雉諸物,頗以加禮。兕牛犀象之屬不用。皆至泰山祭后土。封禪祠;其夜若有光,晝有白雲起封中。

侍中奉車子侯是霍去病的儿子,不久便亡故了。可能和漢武帝有关,漢武帝不想别人知道他的秘密。

天子既已封泰山,無風雨災,而方士更言蓬萊諸神若將可得,於是上欣然庶幾遇之,乃復東至海上望,冀遇蓬萊焉。奉車子侯暴病,一日死。上乃遂去,并海上,北至碣石,巡自遼西,歷北邊至九原。五月,反至甘泉。有司言寶鼎出為元鼎,以今年為元封元年。

接下来继续讲下面这些内容:

太史公執遷手而泣曰:「余先周室之太史也。自上世嘗顯功名於虞夏,典天官事。後世中衰,絕於予乎?汝復為太史,則續吾祖矣。

恢复祖先的荣光!!!

成就大事业需要培养继承人。曾国藩云:办大事者,以多选替手为第一义。

1-6 什麼是責任?•10 分钟

接下来继续讲下面这些内容:

今天子接千歲之統,封泰山,而余不得從行,是命也夫,命也夫!余死,汝必為太史;為太史,無忘吾所欲論著矣。

古人重视责任,责任就是即使无法获得快乐仍非做不可的事情。

1-7 中國史學的危機•14 分钟

接下来继续讲下面这些内容:

且夫孝始於事親,中於事君,終於立身。揚名於後世,以顯父母,此孝之大者。夫天下稱誦周公,言其能論歌文武之德,宣周邵之風,達太王王季之思慮,爰及公劉,以尊后稷也。幽厲之後,王道缺,禮樂衰,孔子修舊起廢,論詩書,作春秋,則學者至今則之。自獲麟以來四百有餘歲,而諸侯相兼,史記放絕。

获麟:《春秋》经鲁哀公十四年,“春,西狩获麟”,此为全书结尾。

经统计,鲁哀公十四年距离此时不到四百年。

不要泥文生义!这是为了和孟子的“五百年必有王者兴”之说相吻合。

《春秋左傳·襄公二十五年》

大史書曰,崔杼弒其君,崔子殺之,其弟嗣書,而死者二人,其弟又書,乃舍之,南史氏聞大史盡死,執簡以往,聞既書矣,乃還。

史官在家族内部传承,受命于天子,所以写弑其君。

“史記放絕”中的史记是古代史书之通称,不是指太史公所撰者。

《史記·六國年表》:

秦既得意,燒天下詩書,諸侯史記尤甚,為其有所刺譏也。詩書所以復見者,多藏人家,而史記獨藏周室,以故滅。惜哉,惜哉!獨有秦記,又不載日月,其文略不具。然戰國之權變亦有可頗采者,何必上古。秦取天下多暴,然世異變,成功大。傳曰「法後王」,何也?以其近己而俗變相類,議卑而易行也。學者牽於所聞,見秦在帝位日淺,不察其終始,因舉而笑之,不敢道,此與以耳食無異。悲夫!

秦火导致史学中断。。

1-8 他該如何抉擇?•10 分钟

接下来继续讲下面这些内容:

自獲麟以來四百有餘歲,而諸侯相兼,史記放絕。今漢興,海內一統,明主賢君忠臣死義之士,余為太史而弗論載,廢天下之史文,余甚懼焉,汝其念哉!」遷俯首流涕曰:「小子不敏,請悉論先人所次舊聞,弗敢闕。」

秦漢太史令职责不包括修史,而是主管歷法。。。

太史公父子觉得自己责无旁贷!!

論:录

1-9 小子何敢讓焉!•11 分钟

接下来继续讲下面这些内容:

卒三歲而遷為太史令,紬史記石室金匱之書。五年而當太初元年,十一月甲子朔旦冬至,天歷始改,建於明堂,諸神受紀。

天歷始改:从颛顼歷改为太初歷,中国古代歷法都是阴阳合歷,不能叫做阴歷、农歷。

古六歷:黄帝歷、颛顼歷、夏歷、殷歷、周歷、鲁歷。

《说文解字》:夏,中国之人也。

孔子曰:“行夏之时”,到此刻才成为现实!

諸神受紀:祭祀诸神的时间都改变了。

接下来继续讲下面这些内容:

太史公曰:「先人有言:『自周公卒五百歲而有孔子。孔子卒後至於今五百歲,有能紹明世,正易傳,繼春秋,本詩書禮樂之際?』意在斯乎!意在斯乎!小子何敢讓焉?」

先人:指司马谈

五百岁只是个概数,这里提五百岁是为了和孟子的“五百年必有王者兴”之说相吻合。

紹:继。正面继承。

让:把自己的东西让出去。通常情况下要让(比如尧舜、吴太伯、伯夷叔齐让权位),但面对责任时,往往要“当仁不让于师”!

第二講 太史公自序(二)(主題:俟後世聖人君子)

2-1 是余之罪也夫!•15 分钟

接下来继续讲下面这些内容:

於是論次其文。七年而太史公遭李陵之禍,幽於縲紲。乃喟然而嘆曰:「是余之罪也夫!是余之罪也夫!身毀不用矣。」退而深惟曰:「夫詩書隱約者,欲遂其志之思也。昔西伯拘羑里,演周易;孔子戹陳蔡,作春秋;屈原放逐,著離騷;左丘失明,厥有國語;孫子臏腳,而論兵法;不韋遷蜀,世傳呂覽;韓非囚秦,說難、孤憤;詩三百篇,大抵賢聖發憤之所為作也。此人皆意有所郁結,不得通其道也,故述往事,思來者。」於是卒述陶唐以來,至於麟止,自黃帝始。

縲紲:监狱

志:士之心也。

孔子:吾十有五而志于学

孔子:学而时习之

《左传》:太上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此之谓不朽。

能实操的话就不要写书了。。。。。这确实是大实话!

羑里读音yǒu lǐ,古地名,又称羑都。

2-2 欽念哉!欽念哉!•10 分钟

接下来继续讲下面这些内容:

維我漢繼五帝末流,接三代(統)[絕]業。周道廢,秦撥去古文,焚滅詩書,故明堂石室金匱玉版圖籍散亂。於是漢興,蕭何次律令,韓信申軍法,張蒼為章程,叔孫通定禮儀,則文學彬彬稍進,詩書往往閒出矣。自曹參薦蓋公言黃老,而賈生、晁錯明申、商,公孫弘以儒顯,百年之閒,天下遺文古事靡不畢集太史公。太史公仍父子相續纂其職。曰:「於戲!余維先人嘗掌斯事,顯於唐虞,至於周,復典之,故司馬氏世主天官。至於余乎,欽念哉!欽念哉!」罔羅天下放失舊聞,王跡所興,原始察終,見盛觀衰,論考之行事,略推三代,錄秦漢,上記軒轅,下至於茲,著十二本紀,既科條之矣。並時異世,年差不明,作十表。禮樂損益,律歷改易,兵權山川鬼神,天人之際,承敝通變,作八書。二十八宿環北辰,三十輻共一轂,運行無窮,輔拂股肱之臣配焉,忠信行道,以奉主上,作三十世家。扶義俶儻,不令己失時,立功名於天下,作七十列傳。凡百三十篇,五十二萬六千五百字,為太史公書。序略,以拾遺補闕,成一家之言,厥協六經異傳,整齊百家雜語,藏之名山,副在京師,俟後世聖人君子。第七十。

秦不算正统!!

明堂:天子召见诸侯、举行祭祀之场所。

石室:藏书处

金匮:金属制的藏书柜

玉版:刻于玉版上的文字,比喻贵重之书。

於戲:呜呼

維:思

钦是最高等级的敬。

历史的意义:罔羅天下放失舊聞,王跡所興,原始察終,見盛觀衰。

“論考之行事”,要具体行事,和现实相印证。这符合孔子的想法。

子曰:『我欲載之空言,不如見之於行事之深切著明也。』

十二本紀记载天下中心的故事。

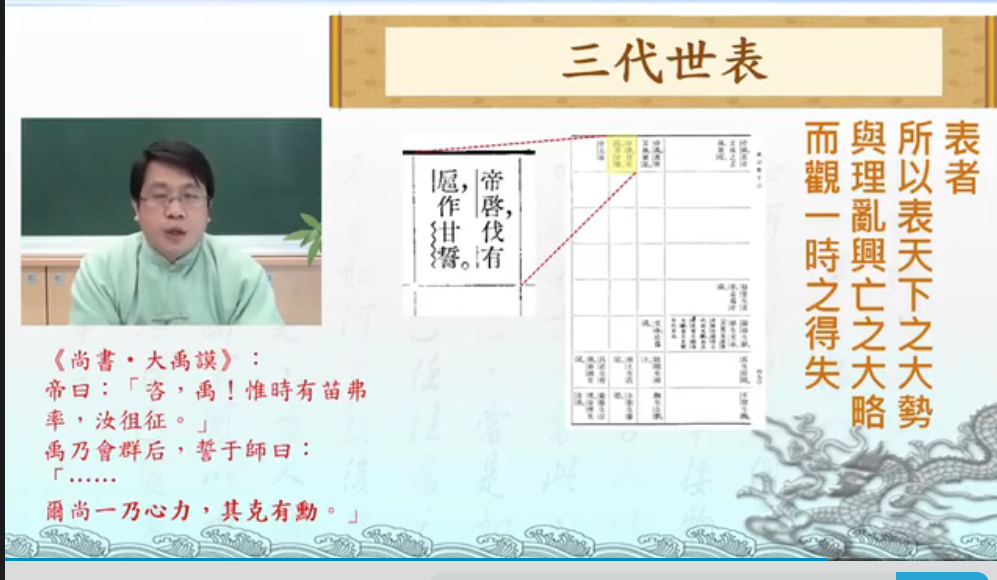

根据吕老师自己的研究成果,十表十分重要。表主要有三大作用:表天下之大势,及理乱兴亡之大略,而观一时之得失。

2-3 成一家之言•12 分钟

接下来继续讲下面这些内容:

二十八宿環北辰,三十輻共一轂,運行無窮,輔拂股肱之臣配焉,忠信行道,以奉主上,作三十世家。扶義俶儻,不令己失時,立功名於天下,作七十列傳。凡百三十篇,五十二萬六千五百字,為《太史公》書。序略,以拾遺補闕,成一家之言,厥協《六經》異傳,整齊百家雜語,藏之名山,副在京師,俟後世聖人君子。第七十。

太史公曰:余述歷黃帝以來至太初而訖,百三十篇。

《史记》本名《太史公》。史记是史书通称。

以作者称呼为书名比较常见,比如《孟子》、《荀子》、《列子》等。

为什么是《太史公》而不是《太史公书》呢??

《史记·孟子荀卿列传》:余读《孟子》书,……

《史记·儒林列传》:窦太后好《老子》书,……

《汉书·艺文志》:《太史公》,百三十篇。

“藏之名山,副在京師”中名山到底是哪??

两种说法,一种指华山之类的名山,另一种指天子藏书之处。

《报任少卿书》:藏之名山,传之其人。

对比可得如下结论:

名山:中秘,指汉代皇家藏书处。

京师:司马迁之女儿与女婿杨敞之在京师的住处。

2-4 余述歷黃帝以來至太初而訖,百三十篇•11 分钟

訖,讀作訖(q ì),形聲。從言,乞聲。從“言”,表示本與言語有關。本義指絕止;完畢。

《史记》由三个上下限。

第一个上下限:卒述陶唐以来,至于麟止。

第二个上下限:上记轩辕,下至于兹。

第三个上下限:歷黃帝以來至太初而訖。

这是因为写书有写实和写意之区别。

写实:哀公获麟至于元封元年,共372年。

写意:自获麟以来四百有余岁。

孔子《春秋》始于鲁隐公元年,迄于鲁哀公十四年获麟。

从鲁隐公开始写也是为了体现让之德!!《史记》中也继承了这一思想,比如《五帝本纪》、《吴太伯世家》、《伯夷叔齐列传》。

《春秋》始于鲁隐公元年,迄于鲁哀公十四年获麟。

《史记》始于尧舜禅让,迄于武帝获麟。

此为写意之上下限,故曰比附《春秋》。

但写实上略有不同。比如《史记》始于黄帝,迄于太初。

写实大限:歷黃帝以來至太初而訖。

写实小限:上记轩辕,下至于兹。

《春秋公羊傳·哀公十四年》:

十有四年春,西狩獲麟。何以書?記異也。何異爾?非中國之獸也。然則孰狩之?薪采者也。薪采者則微者也,曷為以狩言之?大之也。曷為大之?為獲麟大之也。曷為獲麟大之?麟者仁獸也。有王者則至,無王者則不至。有以告者曰:「有麇而角者。」孔子曰:「孰為來哉!孰為來哉!」反袂拭面,涕沾袍。顏淵死,子曰:「噫!天喪予。」子路死,子曰:「噫!天祝予。」西狩獲麟,孔子曰:「吾道窮矣!」《春秋》何以始乎隱?祖之所逮聞也。所見異辭,所聞異辭,所傳聞異辭。何以終乎哀十四年?曰:備矣!君子曷為為《春秋》?撥亂世,反諸正,莫近諸《春秋》。則未知其為是與?其諸君子樂道堯舜之道與?末不亦樂乎堯舜之知君子也?制《春秋》之義以俟後聖,以君子之為,亦有樂乎此也。

《史记》:俟後世聖人君子。亦比附《春秋》。

注:太史公真是董子的好学生啊!!

三层收束:

(1)一百二十九篇之叙目

(2)太史公自序之叙目

(3)太史公曰:余述歷黃帝以來至太初而訖,百三十篇。

最后一句也是三层收束。

《太史公自序》:

一、世家源流

二、六家要旨

三:受命作史

四、作史志意

五、全书叙目:终于”太史公曰:余述歷黃帝以來至太初而訖,百三十篇。“

这种收束方式好比佘山岛(又称万里石)镇住长江。

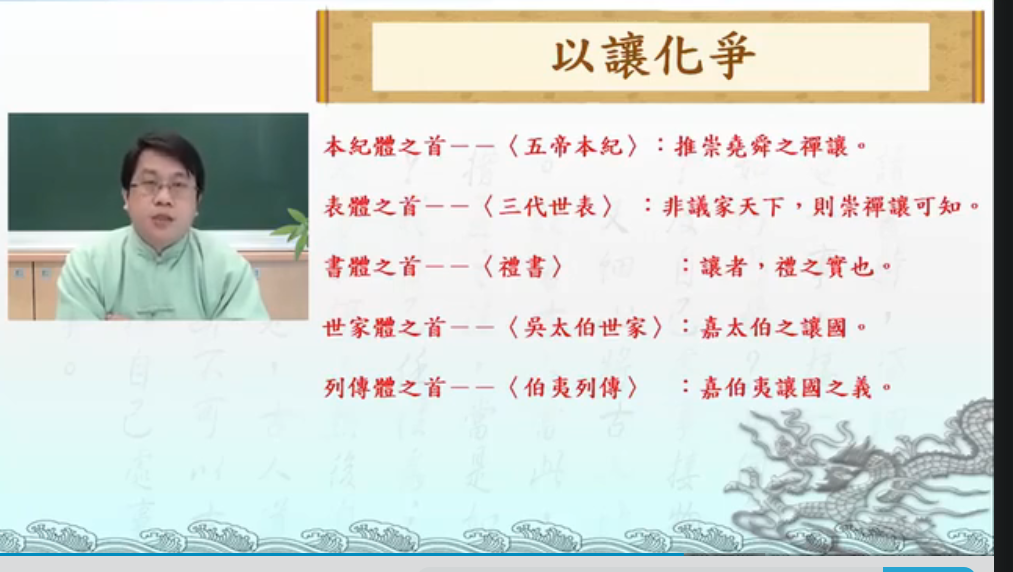

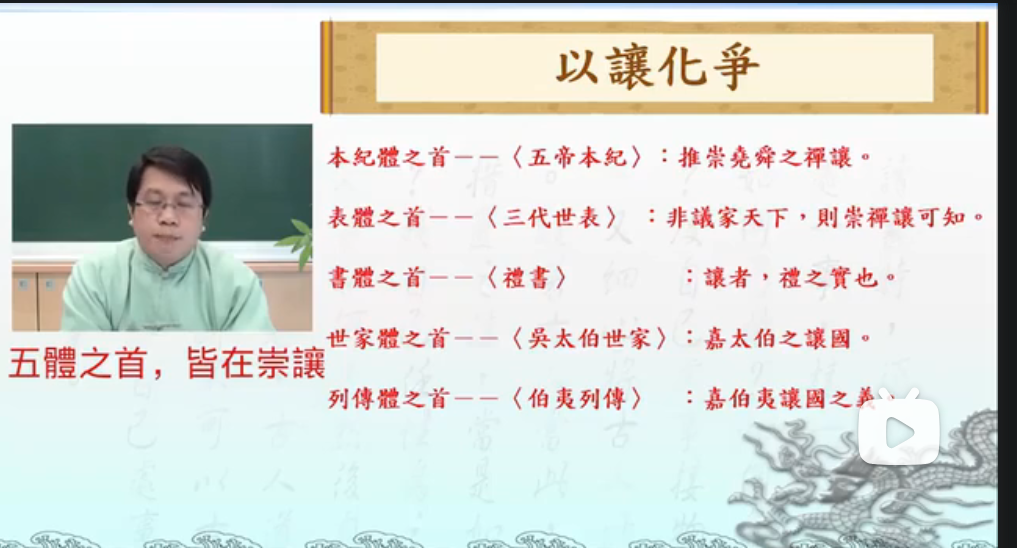

2-5 非僅一代良史,明為百王大法•14 分钟

史记首创纪传,包含五体,贯通古今,体大思精。

本纪:纪宰制天下者为中心。

表者,表天下之大势,及理乱兴亡之大略,而观一时之得失。

书者,记制度之利弊成败。

世家,记辅弼天下者之事迹。

列传,其他足以留名青史者。

注:按钱宾四先生的看法,纪传体更能彰显人的价值!!

史记的特质:

(一)史——正史鼻祖

郑樵《通志·总序》:”使百代而下,史官不能易其法,学者不能舍其书,六经之后,惟有此作。“

(二)集——散文大宗

黄庭坚《余师录》卷二:”凡为文,须熟读司马子长、韩退之文。“

史记散文的特点:雄、深、雅、健

(三)子——一家之言

司马迁《报任少卿书》:”以究天人之際,通古今之變,成一家之言。“

(四)经——百王大法

包世臣《论史记六国表序》:”明為百王大法,非僅一代良史而已。“

纵观中国数千年名著,以一书而兼经、史、子、集四部之特质者,惟《史记》而已。

2-6 俟後世聖人君子•11 分钟

先讲为什么太史公能写出《史记》这麽精彩绝伦的书,重点讲太史公有境界。

最高的境界叫做天机。

《庄子·大宗师》:其嗜欲深者,其天机浅。

典型的例子就是秦始皇、漢武帝,欲壑难填!

境界来源于自我要求!!

太史公的境界从孝忠心出。尽己之谓忠;立身行道,扬名于后世,以显父母之谓孝。

故能接周孔、继春秋、俟後世聖人君子、立百王大法!

君子素其位而行,不愿乎其外。——《中庸第十四》

讲职责,不讲权利、义务。

《史记》是写给谁看的?

俟後世聖人君子

就算我们不是,也可以勉励自己成为聖人君子。

第三講 報任少卿書(上)(主題:誰為為之?孰令聽之?)

3-1 這封信的開端:一場父子之間的悲劇•10 分钟

《報任少卿書》见于三处:《漢书》、《漢纪》、《昭明文选》

《報任少卿書》写作年份两大说法:太始四年说、征和二年说

吕老师更认同征和二年说。

《資治通鑑·卷022·征和二年》:

初,上年二十九乃生戾太子,甚愛之。及長,性仁恕溫謹,上嫌其材能少,不類己;而所幸王夫人生子閎,李姬生子旦、胥,李夫人生子髆,皇后、太子寵浸衰,常有不自安之意。上覺之,謂大將軍青曰:「漢家庶事草創,加四夷侵陵中國,朕不變更制度,後世無法;不出師征伐,天下不安;為此者不得不勞民。若後世又如朕所為,是襲亡秦之跡也。太子敦重好靜,必能安天下,不使朕憂。欲求守文之主,安有賢於太子者乎!聞皇后與太子有不安之意,豈有之邪?可以意曉之。」大將軍頓首謝。皇后聞之,脫簪請罪。太子每諫證伐四夷,上笑曰:「吾當其勞,以逸遺汝,不亦可乎!」

上每行幸,常以後事付太子,宮內付皇后。有所平決,還,白其最,上亦無異,有時不省也。上用法嚴,多任深刻吏。太子寬厚,多所平反,雖得百姓心,而用法大臣皆不悅。皇后恐久獲罪,每戒太子,宜留取上意,不應擅有所縱捨。上聞之,是太子而非皇后。群臣寬厚長者皆附太子,而深酷用法者皆毀之。邪臣多黨與,故太子譽少而毀多。衛青薨後,臣下無復外家為據,競欲構太子。

上與諸子疏,皇后希得見。太子嘗謁皇后,移日乃出。黃門蘇文告上曰:「太子與宮人戲。」上益太子宮人滿二百人。太子後知之,心銜文。文與小黃門常融、王弼等常微伺太子過,輒增加白之。皇后切齒,使太子白誅文等。太子曰:「第勿為過,何畏文等!上聰明,不信邪佞,不足憂也」上嘗小不平,使常融召太子,融言「太子有喜色」,上嘿然。及太子至,上察其貌,有涕泣處,而佯語笑,上怪之;更微問,知其情,乃誅融。皇后亦善自防閒,避嫌疑,雖久無寵,尚被禮遇。

是時,方士及諸神巫多聚京師,率皆左道惑眾,變幻無所不為。女巫往來宮中,教美人度厄,每屋輒埋木人祭祀之。因妒忌恚詈,更相告訐,以為祝詛上,無道。上怒,所殺後宮延及大臣,死者數百人。上心既以為疑,嘗晝寢,夢木人數千持杖欲擊上,上驚寤,因是體不平,遂苦忽忽善忘。江充自以與太子及衛氏有隙,見上年老,恐晏駕後為太子所誅,因是為奸,言上疾祟在巫蠱。於是上以充為使者,治巫蠱獄。充將胡巫掘地求偶人,捕蠱及夜祠、視鬼,染污令有處,輒收捕驗治,燒鐵鉗灼,強服之。民轉相誣以巫蠱,吏輒劾以為大逆無道;自京師、三輔連及郡、國,坐而死者前後數萬人。

是時,上春秋高,疑左右皆為蠱祝詛;有與無,莫敢訟其冤者。充既知上意,因胡巫檀何言:「宮中有蠱氣,不除之,上終不差。」上乃使充入宮,至省中,壞御座,掘地求蠱;又使按道侯韓說、御史章贛、黃門蘇文等助充。充先治後宮希幸夫人,以次及皇后、太子宮,掘地縱橫,太子、皇后無復施床處。充云:「於太子宮得木人尤多,又有帛書,所言不道;當奏聞。」太子懼,問少傅石德。德懼為師傅並誅,因謂太子曰:「前丞相父子、兩公主及衛氏皆坐此,今巫與使者掘地得征驗,不知巫置之邪,將實有也,無以自明。可矯以節收捕充等繫獄,窮治其奸詐。且上疾在甘泉,皇后及家吏請問皆不報;上存亡未可知,而奸臣如此,太子將不念秦扶蘇事邪?」太子曰:「吾人子,安得擅誅!不如歸謝,幸得無罪。」太子將往之甘泉,而江充持太子甚急;太子計不知所出,遂從石德計。秋,七月,壬午,太子使客詐為使者,收捕充等。按道侯說疑使者有詐,不肯受詔,客格殺說。太子自臨斬充,罵曰:「趙虜!前亂乃國王父子不足邪!乃復亂吾父子也!」又炙胡巫上林中。

太子使舍人無且持節夜入未央宮殿長秋門,因長御倚華具白皇后,發中廄車載射士,出武庫兵,發長樂宮衛卒。長安擾亂,言太子反。蘇文迸走,得亡歸甘泉,說太子無狀。上曰:「太子必懼,又忿充等,故有此變。」乃使使召太子。使者不敢進,歸報云:「太子反已成,欲斬臣,臣逃歸。」上大怒。丞相屈氂聞變,挺身逃,亡其印綬,使長史乘疾置以聞。上問:「丞相何為?」對曰:「丞相秘之,未敢發兵。」上怒曰:「事籍籍如此,何謂秘也!丞相無周公之風矣,周公不誅管、蔡乎!」乃賜丞相璽書曰:「捕斬反者,自有賞罰。以牛車為櫓,毋接短兵,多殺傷士眾!堅閉城門,毋令反者得出!」太子宣言告令百官云:「帝在甘泉病困,疑有變;奸臣欲作亂。」上於是從甘泉來,幸城西建章宮,詔發三輔近縣兵,部中二千石以下,丞相兼將之。太子亦遣使者矯制赦長安中都官囚徒,命少傅石德及賓客張光等分將;使長安囚如侯持節發長水及宣曲胡騎,皆以裝會。侍郎馬通使長安,因追捕如侯,告胡人曰:「節有詐,勿聽也!」遂斬如侯,引騎入長安;又發楫棹士以予大鴻臚商丘成。初,漢節純赤,以太子持赤節,故更為黃旄加上以相別。

太子立車北軍南門外,召護北軍使者任安,與節,令發兵。安拜受節;入,閉門不出。太子引兵去,驅四市人凡數萬眾,至長樂西闕下,逢丞相軍,合戰五日,死者數萬人,血流入溝中。民間皆雲太子反,以故眾不附太子,丞相附兵浸多。

庚寅,太子兵敗,南奔覆盎城門。司直田仁部閉城門,以為太子父子之親,不欲急之,太子由是得出亡。丞相欲斬仁,御史大夫暴勝之謂丞相曰:「司直,吏二千石,當先請,奈何擅斬之!」丞相釋仁。上聞而大怒,下吏責問御史大夫曰:「司直縱反者,丞相斬之,法也;大夫何以擅止之?」勝之惶恐,自殺。詔遣宗正劉長、執金吾劉敢奉策收皇后璽綬,后自殺。上以為任安老吏,見兵事起,欲坐觀成敗,見勝者合從之,有兩心,與田仁皆要斬。上以馬通獲如侯,長安男子景建從通獲石德,商丘成力戰獲張光,封通為重合侯,建為德侯,成為秺侯。諸太子賓客嘗出入宮門,皆坐誅;其隨太子發兵,以反法族,吏士劫略者皆徙敦煌郡。以太子在外,始置屯兵長安諸城門。

上怒甚,群下憂懼,不知所出。壺關三老茂上書曰:「臣聞父者猶天,母者猶地,子猶萬物也,故天平,地安,物乃茂成;父慈,母愛,子乃孝順。今皇太子為漢適嗣,承萬世之業,體祖宗之重,親則皇帝之宗子也。江充,布衣之人,閭閻之隸臣耳;陛下顯而用之,銜至尊之命以迫蹴皇太子,造飾奸詐,群邪錯繆,是以親戚之路鬲塞而不通。太子進則不得見上,退則困於亂臣,獨冤結而無告,不忍忿忿之心,起而殺充,恐懼逋逃,子盜父兵,以救難自免耳。臣竊以為無邪心。《詩》曰:『營營青蠅,止於籓。愷悌君子,無信讒言。讒言罔極,交亂四國。』往者江充讒殺趙太子,天下莫不聞。陛下不省察,深過太子,發盛怒,舉大兵而求之,三公自將。智者不敢言,辯士不敢說,臣竊痛之!唯陛下寬心慰意,少察所親,毋患太子之非,亟罷甲兵,無令太子久亡!臣不勝惓惓,出一旦之命,待罪建章宮下!」書奏,天子感寤,然尚未顯言赦之也。

太子亡,東至湖,藏匿泉鳩裡;主人家貧,常賣屨以給太子。太子有故人在湖,聞其富贍,使人呼之而發覺。八月,辛亥。吏圍捕太子。太子自度不得脫,即入室距戶自經。山陽男子張富昌為卒,足蹋開戶,新安令史李壽趨抱解太子。主人公遂格鬥死,皇孫二人皆並遇害。上既傷太子,乃封李壽為邘侯,張富昌為題侯。

初,上為太子立博望苑,使通賓客,從其所好,故賓客多以異端進者。

臣光曰:古之明王教養太子,為之擇方正敦良之士,以為保傅、師友,使朝夕與之遊處。左右前後無非正人,出入起居無非正道,然猶有淫放邪僻而陷於禍敗者焉,今乃使太子自通賓客,從其所好。夫正直難親,諂諛易合,此固中人之常情,宜太子之不終也!

3-2 任少卿是誰?•10 分钟

维基百科任安条目:

任少卿起初任职大将军卫青属吏,和同事田仁成为好友,但任少卿与田仁因为贫困,被卫青瞧不起。有一次汉武帝想选侍卫,叫卫青推荐门客,卫青打算推荐十几个富少,并请教少府赵禹,赵禹觉得他们只是有钱、没有头脑,认为那十几个人都不行,在卫青府上召集全部门客一百多人亲自面试,选出了田仁与任少卿。汉武帝召见后,很喜欢田仁与任少卿,于是任用了两人当官,任少卿和司马迁长相友善,最后官至益州刺史。征和二年(西元前91年),巫蛊之祸爆发,江充诬陷太子刘据以巫蛊诅咒皇帝,太子杀江充,和丞相刘屈牦在长安城中作战。担任北军使者的任安,任由太子矫命发兵。太子失败后,任少卿本来逃过追究,但因为任少卿曾经杖责一位北军的小财务军官,该财务官告发任安曾经接受太子调兵的符节,汉武帝怒以“坐观成败”之罪,对任安处以腰斩。司马迁受汉武帝命为中书令之初,任少卿给司马迁写信,劝他身在中枢,应以“推贤进士”为务,其实就是希望司马迁出言相救。但司马迁自认被处以腐刑,无力救助,作《报任少卿书》对临终的任少卿表明心迹。

漢武帝委之非人,造成父子之间不可逆转的悲剧。。

问题:如果你是任安,卫太子让你助他,你该怎么办呢??

注:要看卫太子是否铁了心要造反?是的话就看实力,选择实力强的一边;如果不是就使双方交流然后和谈。

现实中,任安紧闭营门,当作无事发生。开始被武帝认为是老成持重,后来被认为漢武帝认为是首鼠两端,被下狱。

3-3 獨抑鬱而無誰語•14 分钟

下面继续讲这些内容:

太史公牛馬走司馬遷再拜言。少卿足下:曩者辱賜書,教以慎於接物,推賢進士爲務。意氣懃懃懇懇,若望僕不相師,而用流俗人之言。僕非敢如是也。僕雖罷駑,亦嘗側聞長者之遺風矣。顧自以爲身殘處穢,動而見尤,欲益反損,是以獨鬱悒而誰與語?

”太史公牛馬走“是什么意思呢?????二千年来,人们争论不休。

一般认为是谦称,但这里应该是指为《太史公》这本书付出极大心血。这点最后讲。

辱:承蒙

”推賢進士“=”求救“???吕老师认为是这样。

下面主要讲”推賢進士“和”李陵之祸“的关系。

要能读懂字里行间的意思,不能泥文生义。”略懂一二“就是懂得很多,这么说只是为了有回旋余地。

3-4 則長逝者魂魄私恨無窮•14 分钟

下面继续讲这些内容:

書辭宜答,會東從上來,又迫賤事,相見日淺,卒卒無須臾之間得竭指意。今少卿抱不測之罪,涉旬月,迫季冬,僕又薄從上上雍,恐卒然不可諱。是僕終已不得舒憤懣以曉左右,則長逝者魂魄私恨無窮。請略陳固陋。闕然不報,幸勿過。

太史公告诉任安回信迟的原因。

不測之罪:死罪的委婉说法

旬月:一个月

季冬:十二月

左右:指任安。

3-5 尚何言哉!尚何言哉!•13 分钟

下面继续讲这些内容:

僕聞之:修身者,智之府也;愛施者,仁之端也;取予者,義之符也;恥辱者,勇之決也;立名者,行之極也。士有此五者,然後可以托於世,列於君子之林矣。故禍莫憯於欲利,悲莫痛於傷心,行莫醜於辱先,而詬莫大於官刑。刑余之人,無所比數,非一也,所從來遠矣!昔衛靈公與雍渠載,孔子適陳;商鞅因景監見,趙良寒心;同子參乘,爰絲變色:自古而恥之。夫中材之人,事關於宦豎,莫不傷氣,況慷慨之士乎!如今朝雖乏人,奈何令刀鋸之餘薦天下豪雋哉!僕賴先人緒業,得待罪輦轂下,二十餘年矣。所以自惟:上之,不能納忠效信,有奇策材力之譽,自結明主;次之,又不能拾遺補闕,招賢進能,顯巖穴之士;外之,不能備行伍,攻城野戰,有斬將搴旗之功;下之,不能累日積勞,取尊官厚祿,以為宗族交遊光寵。四者無一遂,苟合取容,無所短長之效,可見於此矣。鄉者,僕亦嘗廁下大夫之列,陪外廷末議。不以此時引維綱,盡思慮,今已虧形為掃除之隸,在闒茸之中,乃欲卬首信眉,論列是非,不亦輕朝廷,羞當世之士邪!嗟乎!嗟乎!如僕,尚何言哉!尚何言哉!

憯:惨

比:相比

同子:赵同。爰絲:袁盎

宦豎:豎,小子;宦豎,即最低贱的宦官

輦轂:京师

自惟:自思

短长:话语

闒茸ta四声:微贱之人

第四講 報任少卿書(下)(主題:太史公牛馬走司馬遷)

4-1 李陵之戰的真相•12 分钟

下面继续讲这些内容:

且事本末未易明也。僕少負不羈之才,長無鄉曲之譽,主上幸以先人之故,使得奉薄技,出入周衛之中。僕以為戴盆何以望天,故絕賓客之知,忘室家之業,日夜思竭其不肖之材力,務壹心營職,以求親媚於主上。而事乃有大謬不然者。夫僕與李陵俱居門下,素非相善也,趣捨異路,未嘗銜杯酒接殷勤之歡。然僕觀其為人,自奇士,事親孝,與士信,臨財廉,取予義,分別有讓,恭儉下人,常思奮不顧身以徇國家之急。其素所畜積也,僕以為有國士之風。夫人臣出萬死不顧一生之計,趙公家之難,斯已奇矣。今舉事壹不當,而全軀保妻子之臣隨而媒孽其短,僕誠私心痛之!且李陵提步卒不滿五千,深踐戎馬之地,足歷王庭,垂餌虎口,橫挑強胡,卬億萬之師,與單于連戰十餘日,所殺過當。

负:乏

理解“然僕觀其為人”可以参照孔子所说的:“视其所以,观其所有,察其所安。人焉廋哉?人焉廋哉?”

视:一般地看、观:全面地看、察:细致地看

自奇士:天生为奇士、守奇士:后天为奇士

媒孽:构陷。媒,中间人;孽,酒曲

4-2 明主不深曉?•12 分钟

下面继续讲这些内容:

虜救死扶傷不給,旃裘之君長咸震怖,乃悉征左右賢王,舉引弓之民,一國共攻而圍之。轉鬥千里,矢盡道窮,救兵不至,士卒死傷如積。然李陵一呼勞軍,士無不起,躬流涕,沫血飲泣,張空,冒白刃,北首爭死敵。陵未沒時,使有來報,漢公卿王侯皆奉觴上壽。後數日,陵敗書聞,主上為之食不甘味,聽朝不怡。大臣憂懼,不知所出。僕竊不自料其卑賤,見主上慘淒怛悼,誠欲效其款款之愚。以為李陵素與士大夫絕甘分少,能得人之死力,雖古名將不過也。身雖陷敗,彼觀其意,且欲得其當而報漢。事已無可奈何,其所摧敗,攻亦足以暴於天下。僕懷欲陳之,而未有路,適會召問,即以此指推言陵功,欲以廣主上之意,塞睚眥之辭。未能盡明,明主不深曉,以為僕沮貳師,而為李陵遊說,遂下於理。拳拳之忠,終不能自列。因為誣上,卒從吏議。家貧,財賂不足以自贖,交遊莫救,左右親近不為一言。身非木石,獨與法吏為伍,深幽囹圄之中,誰可告訴者!此正少卿所親見,僕行事豈不然邪?李陵既生降,頹其家聲,而僕又茸以蠶室,重為天下觀笑。悲夫!悲夫!

沫血飲泣:沫mò,洗面

款款:忠诚

理解”以為李陵素與士大夫絕甘分少,能得人之死力“可以参考《大学》:“财散则人聚,财聚则人散。”

“貳師”:李广利

理:理官,即法官。

誣上一般判死刑。

4-3 此正少卿所親見•9 分钟

下面继续讲这些内容:

家貧,財賂不足以自贖,交遊莫救,左右親近不為一言。身非木石,獨與法吏為伍,深幽囹圄之中,誰可告訴者!此正少卿所親見,僕行事豈不然邪?李陵既生降,頹其家聲,而僕又茸以蠶室,重為天下觀笑。悲夫!悲夫!事未易一二為俗人言也。僕之先人,非有剖符丹書之功,文史、星曆,近乎卜祝之間,固主上所戲弄,倡優畜之,流俗之所輕也。

頹:败坏

茸róng:细毛也。

重:再次

剖符丹書之功:开国而得以封侯之功

4-4 死有重於泰山,有輕於鴻毛•13 分钟

下面继续讲这些内容:

假令僕伏法受誅,若九牛亡一毛,與螻蟻何異!而世又不與能死節者比,特以為智窮罪極,不能自免,卒就死耳。何也?素所自樹立使然。人固有一死,死有重於泰山,或輕於鴻毛,用之所趨異也。

太上不辱先,其次不辱身,其次不辱理色,其次不辱辭令,其次詘體受辱,其次易服受辱,其次關木索被箠楚受辱,其次剔毛髮嬰金鐵受辱,其次毀肌膚斷支體受辱,最下腐刑,極矣!

傳曰「刑不上大夫」,此言士節不可不厲也。猛虎處深山,百獸震恐,及其在阱檻之中,搖尾而求食,積威約之漸也。故士有畫地為牢勢不入,削木為吏議不對,定計於鮮也。今交手足,受木索,暴肌膚,受榜箠,幽於圜牆之中,當此之時,見獄吏則頭槍地,視徒隸則心惕息。何者?積威約之勢也。及已至此,言不辱者,所謂強顏耳,曷足貴乎!且西伯,伯也,拘牖裡;李斯,相也,具五刑;淮陰,王也,受械於陳;彭越、張敖,南鄉稱孤,繫獄具罪;絳侯誅諸呂,權傾五伯,囚於請室;魏其,大將也,衣赭,關三木;季布為朱家鉗奴;灌夫受辱居室。

詘:跪

易服:换上囚服

箠 chuí形声。从木,垂声。本义:短木棍

婴:系带

金铁:刑具

鲜:明,身未受辱之时

《古乐府》:君子防未然,不处嫌疑间,瓜田不纳履,李下不整冠。

4-5 恨私心有所不盡•11 分钟

下面继续讲这些内容:

此人皆身至王侯將相,聲聞鄰國,及罪至罔加,不能引決自財。在塵埃之中,古今一體,安在其不辱也!由此言之,勇怯,勢也;強弱,形也。審矣!曷足怪乎!且人不能蚤自財繩墨之外,已稍陵夷至於鞭箠之間,乃欲引節,斯不亦遠乎!古人所以重施刑於大夫者,殆為此也。夫人情莫不貪生惡死,念親戚,顧妻子,至激於義理者不然,乃有不得已也。今僕不幸,蚤失二親,無兄弟之親,獨身孤立,少卿視僕於妻子何如哉?且勇者不必死節,怯夫慕義,何處不勉焉!僕雖怯耎欲苟活,亦頗識去就之分矣,何至自湛溺累紲之辱哉!且夫臧獲婢妾猶能引決,況若僕之不得已乎!所以隱忍苟活,函糞土之中而不辭者,恨私心有所不盡,鄙沒世而文采不表於後也。古者富貴而名摩滅,不可勝記,唯俶儻非常之人稱焉。

蓋西伯拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃賦《離騷》;左丘失明,厥有《國語》,孫子臏腳,《兵法》修列;不韋遷蜀,世傳《呂覽》;韓非囚秦,《說難》、《孤憤》。《詩》三百篇,大氐賢聖發憤之所為作也。此人皆意有所鬱結,不得通其道,故述往事,思來者。及如左丘無目,孫子斷足,終不可用,退論書策以舒其憤,思垂空文以自見。

罔:陷害

自財:自裁

墨:墨刑

耎:音软,软也;或音懦,懦也。

去就:生死

臧:奴。獲:物

函:陷

文:广义者泛指文明、文化、思想。《逸周书·谥法解》:经天纬地曰文。

俶傥是汉语词汇,. 拼音tì tǎng,. 解释:1、卓异不凡。. 2.豪爽洒脱。

4-6 究天人之際,通古今之變,成一家之言•11 分钟

下面继续讲这些内容:

僕竊不遜,近自托於無能之辭,網羅天下放失舊聞,考之行事,(综其终始),稽其成敗興壞之理,凡百三十篇,亦欲以究天人之際,通古今之變,成一家之言。

面对责任时才不逊。

根据《昭明文选》补全后的内容如下:

僕竊不遜,近自托於無能之辭,網羅天下放失舊聞,考之行事,綜其終始,稽其成敗興壞之紀,上計軒轅,下至于茲,為十表,本紀十二,書八章,世家三十,列傳七十,凡百三十篇,亦欲以究天人之際,通古今之變,成一家之言。草創未就,適會此禍,惜其不成,是以就極刑而無慍色。僕誠已著此書,藏之名山,傳之其人,通邑大都,則僕償前辱之責,雖萬被戮,豈有悔哉!然此可為智者道,難為俗人言也。

从这里可以发现表被放在了本纪之前。只不过表太难理解了。

際:壁会也。墙壁交会。

凡人力所不可及者,谓之“天”。

4-7 豈有悔哉!•10 分钟

下面继续讲这些内容:

草創未就,適會此禍,惜其不成,是以就極刑而無慍色。僕誠已著此書,藏之名山,傳之其人,通邑大都,則僕償前辱之責,雖萬被戮,豈有悔哉!然此可為智者道,難為俗人言也。

且負下未易居,下流多謗議。僕以口語遇遭此禍,重為鄉黨戮笑,污辱先人,亦何面目復上父母之丘墓乎?雖累百世,垢彌甚耳!是以腸一日而九迴,居則忽忽若有所亡,出則不知所如往。每念斯恥,汗未嘗不發背沾衣也。身直為閨閣之臣,寧得自引深臧於巖穴邪!故且從俗浮湛,與時俯仰,以通其狂惑。今少卿乃教以推賢進士,無乃與僕之私指謬乎?

誠:假如

責:债

臧:藏

狂惑:狂悖

吕老师强调:信仰不等于宗教!!在苦难中支撑自己的信念就是信仰!!

謬:乖戾违背

4-8 《太史公》牛馬走司馬遷•9 分钟

下面继续讲这些内容:

今雖欲自雕瑑,曼辭以自解,無益,於俗不信,只取辱耳。要之死日,然後是非乃定。書不能盡意,故略陳固陋。

雕瑑 diāo zhuàn⒈ 雕琢 文饰 。 也作「雕瑑」。雕饰。

写作《报任少卿书》心理:披肝沥胆、挖心掏肺

历史学三大功用:启发智慧、审时度势、感动人心

只有真才能感动人心。

钱穆先生(《太史公考释》)一文考证《史记》原名《太史公》。比如太史公曾读《孟子》书。

第五講 五帝本紀(主題:好學深思,心知其意)

5-1 黃帝是中華民族的始祖?•10 分钟

开篇问题:太史公为何从黄帝开始写起?而不是原定的尧舜开始写起?

下面继续讲这些内容:

黃帝者,少典之子,姓公孫,名曰軒轅。生而神靈,弱而能言,幼而徇齊,長而敦敏,成而聰明。

軒轅之時,神農氏世衰。諸侯相侵伐,暴虐百姓,而神農氏弗能征。於是軒轅乃習用干戈,以征不享,諸侯咸來賓從。而蚩尤最爲暴,莫能伐。炎帝欲侵陵諸侯,諸侯咸歸軒轅。軒轅乃修德振兵,治五氣,蓺五種,撫萬民,度四方,教熊羆貔貅貙虎,以與炎帝戰於阪泉之野。三戰,然後得其志。蚩尤作亂,不用帝命。於是黃帝乃徵師諸侯,與蚩尤戰於涿鹿之野,遂禽殺蚩尤。而諸侯咸尊軒轅爲天子,代神農氏,是爲黃帝。天下有不順者,黃帝從而征之,平者去之,披山通道,未嘗寧居。

徇齊:徇,疾;齊:速。这里指反应快。

《史记》各篇文风不同,本篇典雅高洁。

五氣:五行之气

蓺五種:种植菽黍稷稻麦

战争是传说和历史的分界点。

吕老师这里也说夷夏是文化概念,不是血统概念,这显然是胡扯。

就血统而言,黑鬼显然是同化不了的。黑鬼再怎么认同中国文化,也不能算中国人。

而基因上属于漢人基因谱系,但极端仇视漢人和以周孔之教为核心华夏文明的玩意,怎么着也不算是中国人,充其量算夷狄畜生比如满洲狗、蒙古狗、黄斯拉夫以及倭寇。。。。。。文化认同是讲屁股的,只是认点漢字但屁股和广大漢人坐不一块去,显然不属于我们这个漢人共同体。会说英语不代表认同文化,毕竟努力学英语的不一定就是英美走狗,可能只是单纯地想学点技术改善自己的国家或是泡妞。

血统+文化认同双buff才是夷夏大防之核心,不过文化认同比血统更重要,谨防”三国志“。

至于黄帝是始祖,而不是黄帝的父亲是始祖,纯粹是因为”祖有功而宗有德“,因为黄帝才是真正奠定他们一家地位的人。就像漢明两代一样,正常情况下皇帝都说自己是”高帝子孙“,没特别强调自己是刘太公或朱五四的后代的,原因当然是刘太公或朱五四对家族功业贡献不大。

中华文明人文始祖其实是伏羲(太昊氏),只不过时代太过于久远,不利于追溯罢了。后世帝王基本上都是帝喾或帝颛顼的后代,黄帝基本上算是血统来源。

由此可见,吕老师当年在北大那种大粪坑里没少被“团结壬”洗脑。。。

5-2 一個由人類建立的偉大文明•9 分钟

下面继续讲这些内容:

東至于海,登丸山,及岱宗。西至于空桐,登雞頭。南至于,登熊、湘。北逐葷粥,合符釜山,而邑于涿鹿之阿。遷徙往來無常處,以師兵爲營衞。官名皆以雲命,爲雲師。置左右大監,監于萬國。萬國和,而鬼神山川封禪與爲多焉。獲寶鼎,迎日推筴。舉風后、力牧、常先、大鴻以治民。順天地之紀、幽明之占、死生之說、存亡之難。時播百穀草木,淳化鳥獸蟲蛾,旁羅日月星辰水波土石金玉,勞勤心力耳目,節用水火材物。有土德之瑞,故號黃帝。

黃帝二十五子,其得姓者十四人。

黃帝居軒轅之丘,而娶於西陵之女,是爲嫘祖。嫘祖爲黃帝正妃,生二子,其後皆有天下:其一曰玄囂,是爲青陽,青陽降居江水;其二曰昌意,降居若水。昌意娶蜀山氏女,曰昌僕,生高陽,高陽有聖惪焉。黃帝崩,葬橋山。其孫昌意之子高陽立,是爲帝顓頊也。

筴:策

惪:德

”黃帝崩,葬橋山。“可以和《封禅书》”齐人公孙卿曰:‘黄帝仙登于天’…上大悦,乃召问卿。“结合看。

因为时间关系,下面继续讲这些内容:

帝堯者,放勳。其仁如天,其知如神。就之如日,望之如雲。富而不驕,貴而不舒。黃收純衣,彤車乘白馬。能明馴德,以親九族。九族既睦,便章百姓。百姓昭明,合和萬國。

乃命羲、和,敬順昊天,數法日月星辰,敬授民時。分命羲仲,居郁夷,曰暘谷。敬道日出,便程東作。日中,星鳥,以殷中春。其民析,鳥獸字微。申命羲叔,居南交。便程南爲,敬致。日永,星火,以正中夏。其民因,鳥獸希革。申命和仲,居西土,曰昧谷。敬道日入,便程西成。夜中,星虛,以正中秋。其民夷易,鳥獸毛毨。申命和叔,居北方,曰幽都。便在伏物。日短,星昴,以正中冬。其民燠,鳥獸氄毛。歲三百六十六日,以閏月正四時。信飭百官,衆功皆興。

便:平

5-3 他真的想讓嗎?•14 分钟

下面继续讲这些内容:

堯曰:「誰可順此事?」放齊曰:「嗣子丹朱開明。」堯曰:「吁!頑凶,不用。」堯又曰:「誰可者?」讙兜曰:「共工旁聚布功,可用。」堯曰:「共工善言,其用僻,似恭漫天,不可。」堯又曰:「嗟!四嶽:湯湯洪水滔天,浩浩懷山襄陵,下民其憂,有能使治者?」皆曰鯀可。堯曰:「鯀負命毀族,不可。」嶽曰:「异哉,試不可用而已。」堯於是聽嶽用鯀。九載,功用不成。

堯曰:「嗟!四嶽:朕在位七十載,汝能庸命,踐朕位?」嶽應曰:「鄙惪忝帝位。」堯曰:「悉舉貴戚及疏遠隱匿者。」衆皆言於堯曰:「有矜在民閒,曰虞舜。」堯曰:「然,朕聞之。其何如?」嶽曰:「盲者子。父頑,母嚚,弟傲,能和以孝,烝烝治,不至姦。」堯曰:「吾其試哉。」

找好接班人对于事业延续极为关键。

天下至广,非一人所能独治。

顽:愚也。凶,恶也。

用僻:心性邪僻。类似巧言令色。

負:音配,违背。命,教名。族,类,善类。

忝:辱

主导人生成就的两大要素:运气和自我要求。运气主要和时代有关。

”堯曰:「吾其試哉。」“:考察其真实品行。(1)”不识其人,则视其友。“(2)要有所用,必有所试。

5-4 如何試驗一個繼承人?•10 分钟

下面继续讲这些内容:

於是堯妻之二女,觀其德於二女。舜飭下二女於嬀汭,如婦禮。堯善之,乃使舜慎和五典,五典能從。乃徧入百官,百官時序。賓於四門,四門穆穆,諸侯遠方賓客皆敬。堯使舜入山林川澤,暴風雷雨,舜行不迷。堯以爲聖,召舜曰:「女謀事至而言可績,三年矣。女登帝位。」舜讓於德,不懌。正月上日,舜受終於文祖。文祖者,堯大祖也。

於是帝堯老,命舜攝行天子之政,以觀天命。舜乃在璿璣玉衡,以齊七政。遂類于上帝,禋于六宗,望于山川,辯于羣神。揖五瑞,擇吉月日,見四嶽諸牧,班瑞。歲二月,東巡狩,至於岱宗,祡,望秩於山川。遂見東方君長,合時月正日,同律度量衡,脩五禮五玉三帛二生一死爲摯,如五器,卒乃復。五月,南巡狩;八月,西巡狩;十一月,北巡狩:皆如初。歸,至于祖禰廟,用特牛禮。五歲一巡狩,羣后四朝。徧告以言,明試以功,車服以庸。肇十有二州,決川。象以典刑,流宥五刑,鞭作官刑,扑作教刑,金作贖刑。眚烖過,赦;怙終賊,刑。欽哉,欽哉,惟刑之靜哉!

五典:五伦之教

舜讓於德,不懌。

讓:顶级美德之一

《荀子·禮論》:

禮起於何也?曰:人生而有欲,欲而不得,則不能無求。求而無度量分界,則不能不爭;爭則亂,亂則窮。先王惡其亂也,故制禮義以分之,以養人之欲,給人之求。使欲必不窮乎物,物必不屈於欲。兩者相持而長,是禮之所起也。

中国古人想出的最后的解决争端的方法就是——讓。

《論語·先進第十一》:

子路、曾皙、冉有、公西華侍坐。子曰:「以吾一日長乎爾,毋吾以也。居則曰:「不吾知也!』如或知爾,則何以哉?」子路率爾而對曰:「千乘之國,攝乎大國之間,加之以師旅,因之以饑饉;由也為之,比及三年,可使有勇,且知方也。」夫子哂之。「求!爾何如?」對曰:「方六七十,如五六十,求也為之,比及三年,可使足民。如其禮樂,以俟君子。」「赤!爾何如?」對曰:「非曰能之,願學焉。宗廟之事,如會同,端章甫,願為小相焉。」「點!爾何如?」鼓瑟希,鏗爾,舍瑟而作。對曰:「異乎三子者之撰。」子曰:「何傷乎?亦各言其志也。」曰:「莫春者,春服既成。冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,風乎舞雩,詠而歸。」夫子喟然歎曰:「吾與點也!」三子者出,曾皙後。曾皙曰:「夫三子者之言何如?」子曰:「亦各言其志也已矣。」曰:「夫子何哂由也?」曰:「為國以禮,其言不讓,是故哂之。」「唯求則非邦也與?」「安見方六七十如五六十而非邦也者?」「唯赤則非邦也與?」「宗廟會同,非諸侯而何?赤也為之小,孰能為之大?」

必先”尽人事“,然后方能”听天命“。

5-5 什麼是真正的孝?•11 分钟

下面继续讲这些内容:

讙兜進言共工,堯曰不可,而試之工師,共工果淫辟。四嶽舉鯀治鴻水,堯以爲不可,嶽彊請試之,試之而無功,故百姓不便。三苗在江淮、荆州數爲亂。於是舜歸而言於帝,請流共工於幽陵,以變北狄;放驩兜於崇山,以變南蠻;遷三苗於三危,以變西戎;殛鯀於羽山,以變東夷:四辠而天下咸服。

堯立七十年得舜,二十年而老,令舜攝行天子之政,薦之於天。堯辟位凡二十八年而崩。百姓悲哀,如喪父母。三年,四方莫舉樂,以思堯。堯知子丹朱之不肖,不足授天下,於是乃權授舜。授舜,則天下得其利而丹朱病;授丹朱,則天下病而丹朱得其利。堯曰「終不以天下之病而利一人」,而卒授舜以天下。堯崩,三年之喪畢,舜讓辟丹朱於南河之南。諸侯朝覲者不之丹朱而之舜,獄訟者不之丹朱而之舜,謳歌者不謳歌丹朱而謳歌舜。舜曰:「天也夫!」而後之中國踐天子位焉,是爲帝舜。

肖:似也。

下面继续讲这些内容:

虞舜者,名曰重華。重華父曰瞽叟,瞽叟父曰橋牛,橋牛父曰句望,句望父曰敬康,敬康父曰窮蟬,窮蟬父曰帝顓頊,顓頊父曰昌意:以至舜七世矣。自從窮蟬以至帝舜,皆微爲庶人。

舜父瞽叟盲,而舜母死,瞽叟更娶妻而生象,象傲。瞽叟愛後妻子,常欲殺舜,舜避逃;及有小過,則受罪。順事父及後母與弟,日以篤謹,匪有懈。

舜,冀州之人也。舜耕歷山,漁雷澤,陶河濱,作什器於壽丘,就時於負夏。舜父瞽叟頑,母嚚,弟象傲,皆欲殺舜。舜順適不失子道,兄弟孝慈。欲殺,不可得;即求,嘗在側。

”及有小過,則受罪“:小杖则受,大杖则走

《 論語·為政第二》:

孟懿子問孝。子曰:「無違。」樊遲御,子告之曰:「孟孫問孝於我,我對曰『無違』。」樊遲曰:「何謂也?」子曰:「生事之以禮;死葬之以禮,祭之以禮。」

无违于礼。

什器:日常家用之器

就时:逐时,即贩卖

舜是理想的孝子。

5-6 太史公最美好的政治理想•18 分钟

下面继续讲这些内容:

舜年二十以孝聞。三十而帝堯問可用者,四嶽咸薦虞舜,曰可。於是堯乃以二女妻舜以觀其內,使九男與處以觀其外。舜居嬀汭,內行彌謹。堯二女不敢以貴驕事舜親戚,甚有婦道。堯九男皆益篤。舜耕歷山,歷山之人皆讓畔;漁雷澤,雷澤上人皆讓居;陶河濱,河濱器皆不苦窳。一年而所居成聚,二年成邑,三年成都。堯乃賜舜絺衣與琴,爲筑倉廩,予牛羊。瞽叟尚復欲殺之,使舜上塗廩,瞽叟從下縱火焚廩。舜乃以兩笠自扞而下,去,得不死。後瞽叟又使舜穿井,舜穿井爲匿空旁出。舜既入深,瞽叟與象共下土實井,舜從匿空出,去。瞽叟、象喜,以舜爲已死。象曰:「本謀者象。」象與其父母分,於是曰:「舜妻堯二女與琴,象取之;牛羊倉廩,予父母。」象乃止舜宮居,鼓其琴。舜往見之。象鄂不懌,曰:「我思舜正鬱陶!」舜曰:「然,爾其庶矣!」舜復事瞽叟,愛弟彌謹。於是堯乃試舜五典百官,皆治。

兩笠说明舜早有防备。

下面继续讲这些内容:

昔高陽氏有才子八人,世得其利,謂之「八愷」。高辛氏有才子八人,世謂之「八元」。此十六族者,世濟其美,不隕其名。至於堯,堯未能舉。舜舉八愷,使主后土,以揆百事,莫不時序。舉八元,使布五教于四方,父義,母慈,兄友,弟恭,子孝,內平外成。

昔帝鴻氏有不才子,掩義隱賊,好行凶慝,天下謂之渾沌。少暤氏有不才子,毀信惡忠,崇飾惡言,天下謂之窮奇。顓頊氏有不才子,不可教訓,不知話言,天下謂之檮杌。此三族世憂之。至于堯,堯未能去。縉雲氏有不才子,貪于飲食,冒于貨賄,天下謂之饕餮。天下惡之,比之三凶。舜賓於四門,乃流四凶族,遷于四裔,以御螭魅,於是四門辟,言毋凶人也。

舜入于大麓,烈風雷雨不迷,堯乃知舜之足授天下。堯老,使舜攝行天子政,巡狩。舜得舉,用事二十年,而堯使攝政。攝政八年而堯崩。三年喪畢,讓丹朱,天下歸舜。而禹、皋陶、契、后稷、伯夷、夔、龍、倕、益、彭祖自堯時而皆舉用,未有分職。於是舜乃至於文祖,謀于四嶽,辟四門,明通四方耳目,命十二牧論帝德,行厚德,遠佞人,則蠻夷率服。舜謂四嶽曰:「有能奮庸美堯之事者,使居官相事?」皆曰:「伯禹爲司空,可美帝功。」舜曰:「嗟,然!禹,汝平水土,維是勉哉。」禹拜稽首,讓於稷、契與皋陶。舜曰:「然,往矣。」舜曰:「弃,黎民始飢,汝后稷,播時百穀。」舜曰:「契,百姓不親,五品不馴,汝爲司徒,而敬敷五教,在寬。」舜曰:「皋陶,蠻夷猾夏,寇賊姦軌,汝作士,五刑有服,五服三就;五流有度,五度三居:維明能信。」舜曰:「誰能馴予工?」皆曰垂可。於是以垂爲共工。舜曰:「誰能馴予上下草木鳥獸?」皆曰益可。於是以益爲朕虞。益拜稽首,讓于諸臣朱虎、熊羆。舜曰:「往矣,汝諧。」遂以朱虎、熊羆爲佐。舜曰:「嗟!四嶽,有能典朕三禮?」皆曰伯夷可。舜曰:「嗟!伯夷,以汝爲秩宗,夙夜維敬,直哉維靜絜。」伯夷讓夔、龍。舜曰:「然。以夔爲典樂,教稺子,直而溫,寬而栗,剛而毋虐,簡而毋傲;詩言意,歌長言,聲依永,律和聲,八音能諧,毋相奪倫,神人以和。」夔曰:「於!予擊石拊石,百獸率舞。」舜曰:「龍,朕畏忌讒說殄僞,振驚朕衆,命汝爲納言,夙夜出入朕命,惟信。」舜曰:「嗟!女二十有二人,敬哉,惟時相天事。」三歲一考功,三考絀陟,遠近衆功咸興。分北三苗。

此二十二人咸成厥功:皋陶爲大理,平,民各伏得其實;伯夷主禮,上下咸讓;垂主工師,百工致功;益主虞,山澤辟;弃主稷,百穀時茂;契主司徒,百姓親和;龍主賓客,遠人至;十二牧行而九州莫敢辟違;唯禹之功爲大,披九山,通九澤,決九河,定九州,各以其職來貢,不失厥宜。方五千里,至于荒服。南撫交阯、北發,西戎、析枝、渠廋、氐、羌,北山戎、發、息慎,東長、鳥夷,四海之內咸戴帝舜之功。於是禹乃興九招之樂,致異物,鳳皇來翔。天下明德皆自虞帝始。

舜年二十以孝聞,年三十堯舉之,年五十攝行天子事,年五十八堯崩,年六十一代堯踐帝位。踐帝位三十九年,南巡狩,崩於蒼梧之野。葬於江南九疑,是爲零陵。舜之踐帝位,載天子旗,往朝父瞽叟,夔夔唯謹,如子道。封弟象爲諸侯。舜子商均亦不肖,舜乃豫薦禹於天。十七年而崩。三年喪畢,禹亦乃讓舜子,如舜讓堯子。諸侯歸之,然後禹踐天子位。堯子丹朱,舜子商均,皆有疆土,以奉先祀。服其服,禮樂如之。以客見天子,天子弗臣,示不敢專也。

禅让三要件:生让,侧陋、试可。

这是我们的禅让制度和夷狄的部落联盟头头推选制度最大的不同。

天下是重器,不可轻易授之于人。

《庄子·让王》:”夫天下至重也。“

下面继续讲这些内容:

自黃帝至舜、禹,皆同姓而異其國號,以章明德。故黃帝爲有熊,帝顓頊爲高陽,帝嚳爲高辛,帝堯爲陶唐,帝舜爲有虞。帝禹爲夏后而別氏,姓姒氏。契爲商,姓子氏。弃爲周,姓姬氏。

强调华夏一体。

这里吕老师讲得还是有问题。吴越君主祖先本身就是中国之人,不然早就被攘夷了。

由于战乱或是被盘剥得太狠,部分中国北遁,部分匈奴人祖先确实是中国人。只要中国战乱不止,北狄文化、技术水平就会飙升,典型的就是楚汉战争、隋唐之际北狄异常强盛。部分原因是北狄确实有英主,但更为关键的是大批中国人北遁使得北狄接受了先进的文化、技术。

就现在基因检测结果而言,耶律刘、完颜王、孛儿只斤刘极大概率是真的。”一漢当五胡“不只是说说而已!

漢人被借种的人也不少,比如李陵和”李陵的后代“黠嘎斯。宋代倭人也向漢人借种。宋人笔下的《清波杂志》曾记载过:“倭国一舟飘泊在(宋)境上,一行凡三二十人……妇女悉被发,遇中州人至,择端丽者以荐寝,名“度种”。这类事情不一而足。

昔日匈奴争姓刘,今日中原耻为漢。

说这不是为了攀亲戚,而是强调我们漢人的祖先很NB,不是今天这种龟孙子样。

从这角度看,所谓的血统认同就是扯淡,流着漢人的血却对漢人充满仇恨并对漢人血脉和文化进行灭绝的当然算夷狄。最近的就是某些第四教徒自认祖国是苏联,”为武装保卫苏联“张目,并对漢人搞种族灭绝和文化灭绝,这类的当然不能算是中国之人,而应该是归属于北狄。

部分匈奴人金的后代以当漢人为荣,能为大漢奉献,这才能算是中国之人。

相比之下,夜郎、身毒、百濮、蛮獠之类就没有中国祖先。

下面继续讲这些内容:

太史公曰:學者多稱五帝,尚矣。然尚書獨載堯以來;而百家言黃帝,其文不雅馴,薦紳先生難言之。孔子所傳宰予問五帝德及帝系姓,儒者或不傳。余嘗西至空桐,北過涿鹿,東漸於海,南浮江淮矣,至長老皆各往往稱黃帝、堯、舜之處,風教固殊焉,總之不離古文者近是。予觀春秋、國語,其發明五帝德、帝系姓章矣,顧弟弗深考,其所表見皆不虛。書缺有閒矣,其軼乃時時見於他說。非好學深思,心知其意,固難為淺見寡聞道也。余并論次,擇其言尤雅者,故著為本紀書首。

弟:但也。

論:录也。次:序也。

《五帝本纪》只言治,不言乱。这彰显了太史公的政治理想。

5-7 中國歷史為什麼從黃帝開始?•14 分钟

《五帝本纪赞》文字古质奥雅。因为辞简意多,断制不苟。

孔子言说五帝,故太史公著《五帝本纪》。

强调让(尧舜禅让),故孔子选本《尚书》独载帝尧以来。孔子相信”大道之行也,天下为公。“

文:指文字史料

献:指口述传说

注:吕老师口述公元,北京大学文科领域真个是大粪坑!!

好學深思,心知其意

第六講 吳太伯世家(主題:道德與成敗)

6-1 不孝之孝•10 分钟

下面讲这些内容:

呉太伯,太伯弟仲雍,皆周太王之子,而王季暦之兄也。季歴賢,而有聖子昌,太王欲立季暦以及昌,於是太伯、仲雍二人乃犇荊蠻,文身斷髮,示不可用,以避季暦。季暦果立,是爲王季,而昌爲文王。太伯之犇荊蠻,自號句呉。荊蠻義之,從而歸之千餘家,立爲呉太伯。

太伯卒,無子,弟仲雍立,是爲呉仲雍。仲雍卒,子季簡立。季簡卒,子叔達立。叔達卒,子周章立。是時周武王克殷,求太伯、仲雍之後,得周章。周章已君呉,因而封之。乃封周章弟虞仲於周之北故夏虚,是爲虞仲,列爲諸侯。

周章卒,子熊遂立,熊遂卒,子柯相立。柯相卒,子彊鳩夷立。彊鳩夷卒,子餘橋疑吾立。餘橋疑吾卒,子柯盧立。柯盧卒,子周繇立。周繇卒,子屈羽立。屈羽卒,子夷吾立。夷吾卒,子禽處立。禽處卒,子轉立。轉卒,子頗髙立。頗髙卒,子句卑立。是時晉獻公滅周北虞公,以開晉伐虢也。句卑卒,子去齊立。去齊卒,子壽夢立。壽夢立而呉始益大,稱王。

自太伯作呉,五世而武王克殷,封其後爲二:其一虞,在中國;其一呉,在夷蠻。十二世而晉滅中國之虞。中國之虞滅二世,而夷蠻之呉興。大凡從太伯至壽夢十九世。

太伯让国,不孝之孝,通权达变

6-2 這是個好辦法嗎?•10 分钟

下面继续讲这些内容:

王壽夢二年,楚之亡大夫申公巫臣怨楚將子反而犇晉,自晉使呉,教呉用兵乘車,令其子爲呉行人,呉於是始通於中國。呉伐楚。十六年,楚共王伐呉,至衡山。

二十五年,王壽夢卒。壽夢有子四人,長曰諸樊,次曰餘祭,次曰餘眛,次曰季札。季札賢,而壽夢欲立之,季札讓不可,於是乃立長子諸樊,攝行事當國。

王諸樊元年,諸樊已除喪,讓位季札。季札謝曰:「曹宣公之卒也,諸侯與曹人不義曹君,將立子臧,子臧去之,以成曹君,君子曰『能守節矣』。君義嗣,誰敢干君!有國,非吾節也。劄雖不材,原附於子臧之義。」呉人固立季札,季札棄其室而耕,乃舍之。秋,呉伐楚,楚敗我師。四年,晉平公初立。

十三年,王諸樊卒。有命授弟餘祭,欲傳以次,必致國於季札而止,以稱先王壽夢之意,且嘉季札之義,兄弟皆欲致國,令以漸至焉。季札封於延陵,故號曰延陵季子。

好办法应该是太伯、仲雍那样的办法。

6-3 季札是何許人物?•16 分钟

下面继续讲这些内容:

王餘祭三年,齊相慶封有罪,自齊來犇呉。呉予慶封硃方之縣,以爲奉邑,以女妻之,富於在齊。

四年,呉使季札聘於魯,請觀周樂。爲歌《周南》、《召南》,曰:「美哉,始基之矣,猶未也。然勤而不怨。」歌《邶》、《鄘》、《衞》,曰:「美哉,淵乎,憂而不困者也。吾聞衞康叔、武公之德如是,是其《衞風》乎?」歌《王》,曰:「美哉,思而不懼,其周之東乎?」歌《鄭》,曰:「其細已甚,民不堪也,是其先亡乎?」歌《齊》,曰:「美哉,泱泱乎大風也哉。表東海者,其太公乎?國未可量也。」歌《豳》,曰:「美哉,蕩蕩乎,樂而不淫,其周公之東乎?」歌《秦》,曰:「此之謂夏聲。夫能夏則大,大之至也,其周之舊乎?」歌《魏》,曰:「美哉,渢渢乎,大而婉,儉而易,行以德輔,此則盟主也。」歌《唐》,曰:「思深哉,其有陶唐氏之遺風乎?不然,何憂之遠也?非令德之後,誰能若是!」歌《陳》,曰:「國無主,其能久乎?」自《鄶》以下,無譏焉。歌《小雅》,曰:「美哉,思而不貳,怨而不言,其周德之衰乎?猶有先王之遺民也。」歌《大雅》,曰:「廣哉,熙熙乎,曲而有直體,其文王之德乎?」歌《頌》,曰:「至矣哉,直而不倨,曲而不詘,近而不偪,遠而不攜,而遷不淫,複而不厭,哀而不愁,樂而不荒,用而不匱,廣而不宣,施而不費,取而不貪,處而不厎,行而不流。五聲和,八風平,節有度,守有序,盛德之所同也。」見舞《象箾》、《南籥》者,曰:「美哉,猶有感。」見舞《大武》,曰:「美哉,周之盛也其若此乎?」見舞《韶護》者,曰:「聖人之弘也,猶有慚德,聖人之難也!」見舞《大夏》,曰:「美哉,勤而不德!非禹其誰能及之?」見舞《招箾》,曰:「德至矣哉,大矣,如天之無不燾也,如地之無不載也,雖甚盛德,無以加矣。觀止矣,若有他樂,吾不敢觀。」

去魯,遂使齊。説晏平仲曰:「子速納邑與政。無邑無政,乃免於難。齊國之政將有所歸;未得所歸,難未息也。」故晏子因陳桓子以納政與邑,是以免於欒髙之難。

去齊,使於鄭。見子産,如舊交。謂子産曰:「鄭之執政侈,難將至矣,政必及子。子爲政,愼以禮。不然,鄭國將敗。」去鄭,適衞。説蘧瑗、史狗、史鳅、公子荊、公叔發、公子朝曰:「衞多君子,未有患也。」

自衞如晉,將舍於宿,聞鍾聲,曰:「異哉!吾聞之,辯而不德,必加於戮。夫子獲罪於君以在此,懼猶不足,而又可以畔乎?夫子之在此,猶燕之巣於幕也。君在殯而可以樂乎?」遂去之。文子聞之,終身不聽琴瑟。

適晉,説趙文子、韓宣子、魏獻子曰:「晉國其萃於三家乎!」將去,謂叔向曰:「吾子勉之!君侈而多良,大夫皆富,政將在三家。吾子直,必思自免於難。」

”请观周乐“凸显诗歌乐舞一体。

侈:行为过分

下面继续讲这些内容:

季札之初使,北過徐君。徐君好季札劍,口弗敢言。季札心知之,爲使上國,未獻。還至徐,徐君已死,於是乃解其寶劍,系之徐君塚樹而去。從者曰:「徐君已死,尚誰予乎?」季子曰:「不然。始吾心已許之,豈以死倍吾心哉!」

七年,楚公子圍弑其王夾敖而代立,是爲靈王。十年,楚靈王會諸侯而以伐呉之硃方,以誅齊慶封。呉亦攻楚,取三邑而去。十一年,楚伐呉,至雩婁。十二年,楚複來伐,次於乾谿,楚師敗走。

十七年,王餘祭卒,弟餘眛立。

信不一定要说出口,有诸己之谓信。

6-4 女爭桑則王爭國•9 分钟

下面继续讲这些内容:

王餘眛二年,楚公子棄疾弑其君靈王代立焉。

四年,王餘眛卒,欲授弟季札。季札讓,逃去。於是呉人曰:「先王有命,兄卒弟代立,必致季子。季子今逃位,則王餘眛後立。今卒,其子當代。」乃立王餘眛之子僚爲王。

王僚二年,公子光伐楚,敗而亡王舟。光懼,襲楚,複得王舟而還。

五年,楚之亡臣伍子胥來奔,公子光客之。公子光者,王諸樊之子也。常以爲吾父兄弟四人,當傳至季子。季子即不受國,光父先立。即不傳季子,光當立。陰納賢士,欲以襲王僚。

八年,呉使公子光伐楚,敗楚師,迎楚故太子建母於居巣以歸。因北伐,敗陳、蔡之師。九年,公子光伐楚,拔居巣、鍾離。初,楚邊邑卑梁氏之處女與呉邊邑之女爭桑,二女家怒相滅,兩國邊邑長聞之,怒而相攻,滅呉之邊邑。呉王怒,故遂伐楚,取兩都而去。

不让则争夺不止。

6-5 伍子胥之策•12 分钟

下面继续讲这些内容:

伍子胥之初奔呉,説呉王僚以伐楚之利。公子光曰:「胥之父兄爲僇於楚,欲自報其仇耳。未見其利。」於是伍員知光有他志,乃求勇士專諸,見之光。光喜,乃客伍子胥。子胥退而耕於野,以待專諸之事。

十二年冬,楚平王卒。十三年春,呉欲因楚喪而伐之,使公子蓋餘、燭庸以兵圍楚之六、灊。使季札於晉,以觀諸侯之變。楚發兵絶呉兵後,呉兵不得還。於是呉公子光曰:「此時不可失也。」告專諸曰:「不索何獲!我眞王嗣,當立,吾欲求之。季子雖至,不吾廢也。」專諸曰:「王僚可殺也。母老子弱,而兩公子將兵攻楚,楚絶其路。方今呉外困於楚,而内空無骨鯁之臣,是無奈我何。」光曰:「我身,子之身也。」

”子胥退而耕於野,以待專諸之事。“藏身观世。

伍子胥的行为表明要成功一定要时刻把理智放在感情之上。

「此時不可失也。」主要有两点:(1)军队在外 (2)季札也在外

”不索何獲!“中索指曲求。

6-6 公子光之謀•10 分钟

下面继续讲这些内容:

四月丙子,光伏甲士於窟室,而謁王僚飲。王僚使兵陳於道,自王宮至光之家,門階戸席,皆王僚之親也,人夾持鈹。公子光詳爲足疾,入於窟室,使專諸置匕首於炙魚之中以進食。手匕首刺王僚,鈹交於匈,遂弑王僚。公子光竟代立爲王,是爲呉王闔廬。闔廬乃以專諸子爲卿。

吴王僚的过错在于爱吃鱼,爱吃鱼到敌人都知道了。

索要求别出心裁。

读书特别是读历史书要注重下面16个字!

6-7 這場大亂的根源•16 分钟

下面继续讲这些内容:

季子至,曰:「苟先君無廢祀,民人無廢主,社稷有奉,乃吾君也。吾敢誰怨乎?哀死事生,以待天命。非我生亂,立者從之,先人之道也。」複命,哭僚墓,復位而待。呉公子燭庸、蓋餘二人將兵遇圍於楚者,聞公子光弑王僚自立,乃以其兵降楚,楚封之於舒。

”非我生亂“这算是道出了季子的真实想法,也是现实的无奈。

季子回来之后为何不讨伐公子光呢?

这是吴王寿梦的锅,想传位给小儿子,可以向太王一样不说出口的。太王是下面这种情况:

6-8 為什麼做一樣的事,結果完全不同?•12 分钟

下面继续讲这些内容:

王闔廬元年,舉伍子胥爲行人而與謀國事。楚誅伯州犁,其孫伯嚭亡奔呉,呉以爲大夫。

三年,呉王闔廬與子胥、伯嚭將兵伐楚,拔舒,殺呉亡將二公子。光謀欲入郢,將軍孫武曰:「民勞,未可,待之。」四年,伐楚,取六與灊。五年,伐越,敗之。六年,楚使子常囊瓦伐呉。迎而撃之,大敗楚軍於豫章,取楚之居巣而還。

九年,呉王闔廬請伍子胥、孫武曰:「始子之言郢未可入,今果如何?」二子對曰:「楚將子常貪,而唐、蔡皆怨之。王必欲大伐,必得唐、蔡乃可。」闔廬從之,悉興師,與唐、蔡西伐楚,至於漢水。楚亦發兵拒呉,夾水陳。呉王闔廬弟夫槩欲戰,闔廬弗許。夫槩曰:「王已屬臣兵,兵以利爲上,尚何待焉?」遂以其部五千人襲冒楚,楚兵大敗,走。於是呉王遂縱兵追之。比至郢,五戰,楚五敗。楚昭王亡出郢,奔鄖。鄖公弟欲弑昭王,昭王與鄖公犇隨。而呉兵遂入郢。子胥、伯嚭鞭平王之屍以報父讎。

十年春,越聞呉王之在郢,國空,乃伐呉。呉使別兵撃越。楚告急秦,秦遣兵救楚撃呉,呉師敗。闔廬弟夫槩見秦越交敗呉,呉王留楚不去,夫槩亡歸呉而自立爲呉王。闔廬聞之,乃引兵歸,攻夫槩。夫槩敗奔楚。楚昭王乃得以九月複入郢,而封夫槩於堂谿,爲堂谿氏。十一年,呉王使太子夫差伐楚,取番。楚恐而去郢徙鄀。

十五年,孔子相魯。

十九年夏,呉伐越,越王句踐迎撃之槜李。越使死士挑戰,三行造呉師,呼,自剄。呉師觀之,越因伐呉,敗之姑蘇,傷呉王闔廬指,軍卻七裏。呉王病傷而死。闔廬使立太子夫差,謂曰:「爾而忘句踐殺汝父乎?」對曰:「不敢!」三年,乃報越。

王夫差元年,以大夫伯嚭爲太宰。習戰射,常以報越爲志。二年,呉王悉精兵以伐越,敗之夫椒,報姑蘇也。越王句踐乃以甲兵五千人棲於會稽,使大夫種因呉太宰嚭而行成,請委國爲臣妾。呉王將許之,伍子胥諫曰:「昔有過氏殺斟灌以伐斟尋,滅夏後帝相。帝相之妃後緡方娠,逃於有仍而生少康。少康爲有仍牧正。有過又欲殺少康,少康奔有虞。有虞思夏德,於是妻之以二女而邑之於綸,有田一成,有衆一旅。後遂收夏衆,撫其官職。使人誘之,遂滅有過氏,複禹之績,祀夏配天,不失舊物。今呉不如有過之彊,而句踐大於少康。今不因此而滅之,又將寬之,不亦難乎!且句踐爲人能辛苦,今不滅,後必悔之。」呉王不聽,聽太宰嚭,卒許越平,與盟而罷兵去。

七年,呉王夫差聞齊景公死而大臣爭寵,新君弱,乃興師北伐齊。子胥諫曰:「越王句踐食不重味,衣不重采,吊死問疾,且欲有所用其衆。此人不死,必爲呉患。今越在腹心疾而王不先,而務齊,不亦謬乎!」呉王不聽,遂北伐齊,敗齊師於艾陵。至繒,召魯哀公而徴百牢。季康子使子貢以周禮説太宰嚭,乃得止。因留略地於齊魯之南。九年,爲騶伐魯,至與魯盟乃去。十年,因伐齊而歸。十一年,複北伐齊。 越王句踐率其衆以朝呉,厚獻遺之,呉王喜。唯子胥懼,曰:「是棄呉也。」諫曰:「越在腹心,今得志於齊,猶石田,無所用。且盤庚之誥有顛越勿遺,商之以興。」呉王不聽,使子胥於齊,子胥屬其子於齊鮑氏,還報呉王。呉王聞之,大怒,賜子胥屬鏤之劍以死。將死,曰:「樹吾墓上以梓,令可爲器。抉吾眼置之呉東門,以觀越之滅呉也。」

”且句踐爲人能辛苦,今不滅,後必悔之“中能实为耐。

伍子胥和张良都是为了报仇,为何结局有这么大的差距???忍?

物以类聚,人以群分。公子光及其子夫差都是狠人。

6-9 道德真的不重要嗎?•12 分钟

下面继续讲这些内容:

齊鮑氏弑齊悼公。呉王聞之,哭於軍門外三日,乃從海上攻齊。齊人敗呉,呉王乃引兵歸。十三年,呉召魯、衞之君會於橐皋。十四年春,呉王北會諸侯於黃池,欲霸中國以全周室。六月子,越王句踐伐呉。乙酉,越五千人與呉戰。丙戌,虜呉太子友。丁亥,入呉。呉人告敗於王夫差,夫差惡其聞也。或泄其語,呉王怒,斬七人於幕下。七月辛丑,呉王與晉定公爭長。呉王曰:「於周室我爲長。」晉定公曰:「於姬姓我爲伯。」趙鞅怒,將伐呉,乃長晉定公。呉王已盟,與晉別,欲伐宋。太宰嚭曰:「可勝而不能居也。」乃引兵歸國。國亡太子,内空,王居外久,士皆罷敝,於是乃使厚幣以與越平。十五年,齊田常殺簡公。十八年,越益彊。越王句踐率兵伐敗呉師於笠澤。楚滅陳。二十年,越王句踐複伐呉。二十一年,遂圍呉。二十三年十一月丁卯,越敗呉。越王句踐欲遷呉王夫差於甬東,予百家居之。呉王曰:「孤老矣,不能事君王也。吾悔不用子胥之言,自令陷此。」遂自剄死。越王滅呉,誅太宰嚭,以爲不忠,而歸。

最后这句”诛太宰嚭“是神来之笔。

太史公曰:孔子言「太伯可謂至德矣,三以天下讓,民無得而稱焉」。余讀春秋古文,乃知中國之虞與荊蠻句呉兄弟也。延陵季子之仁心,慕義無窮,見微而知淸濁。嗚呼,又何其閎覽博物君子也!

孔子言「太伯可謂至德矣,三以天下讓,民無得而稱焉」。

折中孔子

伍子胥死谏,下面是吕老师对伍子胥的评价:

你能说德不重要吗?

第七講 伯夷列傳(主題:儻所謂天道,是邪非邪?)

7-1 難道伯夷之前就沒人值得寫嗎?•13 分钟

下面继续讲这些内容:

夫學者載籍極博,猶考信於六藝。詩書雖缺,然虞夏之文可知也。堯將遜位,讓於虞舜,舜禹之閒,岳牧咸薦,乃試之於位,典職數十年,功用既興,然後授政。示天下重器,王者大統,傳天下若斯之難也。而說者曰堯讓天下於許由,許由不受,恥之逃隱。及夏之時,有卞隨、務光者。此何以稱焉?太史公曰:余登箕山,其上蓋有許由冢云。孔子序列古之仁聖賢人,如吳太伯、伯夷之倫詳矣。余以所聞由、光義至高,其文辭不少概見,何哉?

難道伯夷之前就沒人值得寫嗎?为什么《伯夷列传》第一呢?

一往无顾才叫奔!

考信:考而信之

学者不等于说者!!!

虞夏之文:文初始为鸟的羽毛,引申为丝织品,经天纬地之谓文。

”其文辭不少概見,何哉?“中其之孔子,少意为稍。

7-2 伯夷是否有怨?•12 分钟

下面继续讲这些内容:

孔子曰:「伯夷、叔齊,不念舊惡,怨是用希。」「求仁得仁,又何怨乎?」余悲伯夷之意,睹軼詩可異焉。其傳曰:

伯夷、叔齊,孤竹君之二子也。父欲立叔齊,及父卒,叔齊讓伯夷。伯夷曰:「父命也。」遂逃去。叔齊亦不肯立而逃之。國人立其中子。於是伯夷、叔齊聞西伯昌善養老,盍往歸焉。及至,西伯卒,武王載木主,號為文王,東伐紂。伯夷、叔齊叩馬而諫曰:「父死不葬,爰及干戈,可謂孝乎?以臣弒君,可謂仁乎?」左右欲兵之。太公曰:「此義人也。」扶而去之。

"叔齊亦不肯立而逃之。”中逃在敦煌本中写成追。

“伯夷、叔齊叩馬而諫曰”中叩应该是扣。

改字解经不可取,除非真的有版本依据!!

伯夷和武王谁对谁错呢?

各有各的义,只不过武王的行为尽美未尽善而已。

这也可以参考孔子的看法:

子謂韶,「盡美矣,又盡善也。」謂武,「盡美矣,未盡善也」。——《論語·八佾第三》

这篇列传主要要解决下面两个问题:

7-3 伯夷不怨,太史公也不怨•12 分钟

下面继续讲这些内容:

武王已平殷亂,天下宗周,而伯夷、叔齊恥之,義不食周粟,隱於首陽山,采薇而食之。及餓且死,作歌。其辭曰:「登彼西山兮,采其薇矣。以暴易暴兮,不知其非矣。神農、虞、夏忽焉沒兮,我安適歸矣?于嗟徂兮,命之衰矣!」遂餓死於首陽山。

由此觀之,怨邪非邪?

或曰:「天道無親,常與善人。」若伯夷、叔齊,可謂善人者非邪?積仁絜行如此而餓死!且七十子之徒,仲尼獨薦顏淵為好學。然回也屢空,糟糠不厭,而卒蚤夭。天之報施善人,其何如哉?盜蹠日殺不辜,肝人之肉,暴戾恣睢,聚黨數千人橫行天下,竟以壽終。是遵何德哉?此其尤大彰明較著者也。

蚤夭:比父母早去世都叫早夭

7-4 你這一生,到底要追求什麼?•11 分钟

下面继续讲这些内容:

若至近世,操行不軌,專犯忌諱,而終身逸樂,富厚累世不絕。或擇地而蹈之,時然後出言,行不由徑,非公正不發憤,而遇禍災者,不可勝數也。余甚惑焉,儻所謂天道,是邪非邪?

子曰「道不同不相為謀」,亦各從其志也。故曰「富貴如可求,雖執鞭之士,吾亦為之。如不可求,從吾所好」。「歲寒,然後知松柏之後凋」。舉世混濁,清士乃見。豈以其重若彼,其輕若此哉?

孔子好什么呢?好学

后凋:不凋

下面的其指那个提出问题的人。

最后太史公反问“豈以其重若彼,其輕若此哉"?

韓愈《伯夷頌》:

士之特立獨行,適於義而已。不顧人之是非,皆豪傑之士,信道篤而自知明者也。一家非之,力行而不惑者,寡矣;至於一國一州非之,力行而不惑者,蓋天下一人而已矣;若至於舉世非之,力行而不惑者,則千百年乃一人而已耳。若伯夷者,窮天地、亙萬世而不顧者也。昭乎日月不足為明,崒乎泰山不足為高,巍乎天地不足為容也!當殷之亡、周之興,微子賢也,抱祭器而去之;武王、周公聖也,從天下之賢士,與天下之諸侯,而往攻之,未嘗聞有非之者也。彼伯夷叔齊者,乃獨以為不可。殷既滅矣,天下宗周,彼二子乃獨恥食其粟,餓死而不顧。繇是而言,夫豈有求而為哉?信道篤而自知明也。今世之所謂士者,一凡人譽之,則自以為有餘;一凡人沮之,則自以為不足。彼獨非聖人,而自是如此。夫聖人乃萬世之標準也。余故曰:若伯夷者,特立獨行,窮天地、亙萬世而不顧者也。雖然,微二子,亂臣賊子接跡於後世矣。

7-5 君子疾沒世而名不稱焉•8 分钟

下面继续讲这些内容:

「君子疾沒世而名不稱焉。」賈子曰:「貪夫徇財,烈士徇名,夸者死權,眾庶馮生。」「同明相照,同類相求。」「雲從龍,風從虎,聖人作而萬物睹。」伯夷、叔齊雖賢,得夫子而名益彰。顏淵雖篤學,附驥尾而行益顯。巖穴之士,趣舍有時若此,類名堙滅而不稱,悲夫!

閭巷之人,欲砥行立名者,非附青雲之士,惡能施于後世哉?

稱:四声,不是一声。

强调君子要名副其实,而不是追求名声大,因为好名者必作伪。

徇:以身从物

作:起而述作

7-6 歷史學家的責任•15 分钟

什么叫成功?成功就是得到自己想得到的东西,就这么简单。

什么叫天道之报?天报中有人力。

善人有报依赖人的努力。

历史学家应该记载善人,让后人知道善人的价值!

注:这里讲《甘誓》中“予则孥戮汝”作为公天下到家天下之变的依据,很是不妥。可参考李竞恒《儒家主张连坐吗?》一文内容:

三代时期刑罚非常审慎,《尚书·吕刑》就记载“五刑之疑有赦,五罚之疑有赦,其审克之”,反复强调刑罚的审慎、克制。《墨子》是可靠的先秦文献,但是在《墨子·明鬼》引用《禹誓》中,只提到了“是以赏于祖,而戮于社”,有功有赏,有罪则罚,仅限于本人,并没有“予则孥戮汝”这句话。在另一部先秦儒家经典《左传·昭公二十年》中,引用过《尚书·康诰》:“父子兄弟罪不相及”,保存在《左传》中这段《尚书》内容属于完全可信的先秦文献,非常明确地反对家属连坐。这两条硬材料,基本可以确定,1、真《尚书》反对连坐,2、先秦本《尚书》中没有“予则孥戮汝”这句话。

陈梦家先生就认为,孥戮的内容混入《尚书》,是秦朝博士官为了符合秦朝合法性而增入的(陈梦家:《尚书通论》)。《史记·秦本纪》记载有“三族之罪”,“夷三族”这些秦的法律文化,《商君书》中也多有“刑及三族”等记载,《汉书·刑法志》“秦用商鞅,连相坐之法,造三夷之诛”,出土的云梦秦简《秦律》中,也有一人有罪,“一室尽当坐罪”的记载。秦朝政法主张连坐,秦博士便根据这一精神增入“孥戮”文字。汉初继承了秦朝法律遗产,“萧何作九章之律,有夷三族之令”(《政论·阙题》),出土汉初法律竹简《二年律令》中,也有“皆收其妻、子”的内容。当时主导法律文化精神的,其实是一以贯之的法家思想。

武树臣先生就指出:“先秦儒家是反对株连而主张相隐的,而先秦法家是反对相隐而主张株连的”(武树臣:《儒家法律传统》,法律出版社,2003年,第53页)。法家的遗产,一直深刻影响到秦汉,其中一些内容甚至窜入儒书,所以大理官会很有底气地拿“予则孥戮汝”和《汉律》来打击毛玠。经书虽被篡改,但汉儒却仍然秉持有先秦儒的价值观,《后汉书·杨终传》记载杨终上书,主张“善善及子孙,恶恶止其身”,并赞美汉文帝“除去收孥之律”。汉文帝时期曾短暂废除连坐法律,虽然连坐后来又被恢复,但这一实践却得到了汉儒很高评价。在南朝陈高祖发布的诏书中,也强调“罚不及嗣,自古通典”(《陈书·高祖本纪下》)。在后世的历史上,儒的主流一直在和“孥戮”的遗产进行搏斗。

附錄《卷一百三十 太史公自序 第七十》

昔在顓頊,命南正重以司天,北正黎以司地。唐虞之際,紹重黎之後,使復典之,至於夏商,故重黎氏世序天地。其在周,程伯休甫其後也。當周宣王時,失其守而為司馬氏。司馬氏世典周史。惠襄之閒,司馬氏去周適晉。晉中軍隨會奔秦,而司馬氏入少梁。

自司馬氏去周適晉,分散,或在衛,或在趙,或在秦。其在衛者,相中山。在趙者,以傳劍論顯,蒯聵其後也。在秦者名錯,與張儀爭論,於是惠王使錯將伐蜀,遂拔,因而守之。錯孫靳,事武安君白起。而少梁更名曰夏陽。靳與武安君阬趙長平軍,還而與之俱賜死杜郵,葬於華池。靳孫昌,昌為秦主鐵官,當始皇之時。蒯聵玄孫卬為武信君將而徇朝歌。諸侯之相王,王卬於殷。漢之伐楚,卬歸漢,以其地為河內郡。昌生無澤,無澤為漢市長。無澤生喜,喜為五大夫,卒,皆葬高門。喜生談,談為太史公。

太史公學天官於唐都,受易於楊何,習道論於黃子。太史公仕於建元元封之閒,愍學者之不達其意而師悖,乃論六家之要指曰:

易大傳:「天下一致而百慮,同歸而殊塗。」夫陰陽、儒、墨、名、法、道德,此務為治者也,直所從言之異路,有省不省耳。嘗竊觀陰陽之術,大祥而眾忌諱,使人拘而多所畏;然其序四時之大順,不可失也。儒者博而寡要,勞而少功,是以其事難盡從;然其序君臣父子之禮,列夫婦長幼之別,不可易也。墨者儉而難遵,是以其事不可遍循;然其彊本節用,不可廢也。法家嚴而少恩;然其正君臣上下之分,不可改矣。名家使人儉而善失真;然其正名實,不可不察也。道家使人精神專一,動合無形,贍足萬物。其為術也,因陰陽之大順,采儒墨之善,撮名法之要,與時遷移,應物變化,立俗施事,無所不宜,指約而易操,事少而功多。儒者則不然。以為人主天下之儀表也,主倡而臣和,主先而臣隨。如此則主勞而臣逸。至於大道之要,去健羨,絀聰明,釋此而任術。夫神大用則竭,形大勞則敝。形神騷動,欲與天地長久,非所聞也。

夫陰陽四時、八位、十二度、二十四節各有教令,順之者昌,逆之者不死則亡,未必然也,故曰「使人拘而多畏」。夫春生夏長,秋收冬藏,此天道之大經也,弗順則無以為天下綱紀,故曰「四時之大順,不可失也」。

夫儒者以六藝為法。六藝經傳以千萬數,累世不能通其學,當年不能究其禮,故曰「博而寡要,勞而少功」。若夫列君臣父子之禮,序夫婦長幼之別,雖百家弗能易也。

墨者亦尚堯舜道,言其德行曰:「堂高三尺,土階三等,茅茨不翦,采椽不刮。食土簋,啜土刑,糲粱之食,藜霍之羹。夏日葛衣,冬日鹿裘。」其送死,桐棺三寸,舉音不盡其哀。教喪禮,必以此為萬民之率。使天下法若此,則尊卑無別也。夫世異時移,事業不必同,故曰「儉而難遵」。要曰彊本節用,則人給家足之道也。此墨子之所長,雖百長弗能廢也。

法家不別親疏,不殊貴賤,一斷於法,則親親尊尊之恩絕矣。可以行一時之計,而不可長用也,故曰「嚴而少恩」。若尊主卑臣,明分職不得相踰越,雖百家弗能改也。

名家苛察繳繞,使人不得反其意,專決於名而失人情,故曰「使人儉而善失真」。若夫控名責實,參伍不失,此不可不察也。

道家無為,又曰無不為,其實易行,其辭難知。其術以虛無為本,以因循為用。無成埶,無常形,故能究萬物之情。不為物先,不為物後,故能為萬物主。有法無法,因時為業;有度無度,因物與合。故曰「聖人不朽,時變是守。虛者道之常也,因者君之綱」也。群臣並至,使各自明也。其實中其聲者謂之端,實不中其聲者謂之窾。窾言不聽,姦乃不生,賢不肖自分,白黑乃形。在所欲用耳,何事不成。乃合大道,混混冥冥。光燿天下,復反無名。凡人所生者神也,所託者形也。神大用則竭,形大勞則敝,形神離則死。死者不可復生,離者不可復反,故聖人重之。由是觀之,神者生之本也,形者生之具也。不先定其神[形],而曰「我有以治天下」,何由哉?

太史公既掌天官,不治民。有子曰遷。

遷生龍門,耕牧河山之陽。年十歲則誦古文。二十而南遊江、淮,上會稽,探禹穴,闚九疑,浮於沅、湘;北涉汶、泗,講業齊、魯之都,觀孔子之遺風,鄉射鄒、嶧;戹困鄱、薛、彭城,過梁、楚以歸。於是遷仕為郎中,奉使西征巴、蜀以南,南略邛、笮、昆明,還報命。

是歲天子始建漢家之封,而太史公留滯周南,不得與從事,故發憤且卒。而子遷適使反,見父於河洛之閒。太史公執遷手而泣曰:「余先周室之太史也。自上世嘗顯功名於虞夏,典天官事。後世中衰,絕於予乎?汝復為太史,則續吾祖矣。今天子接千歲之統,封泰山,而余不得從行,是命也夫,命也夫!余死,汝必為太史;為太史,無忘吾所欲論著矣。且夫孝始於事親,中於事君,終於立身。揚名於後世,以顯父母,此孝之大者。夫天下稱誦周公,言其能論歌文武之德,宣周邵之風,達太王王季之思慮,爰及公劉,以尊后稷也。幽厲之後,王道缺,禮樂衰,孔子修舊起廢,論詩書,作春秋,則學者至今則之。自獲麟以來四百有餘歲,而諸侯相兼,史記放絕。今漢興,海內一統,明主賢君忠臣死義之士,余為太史而弗論載,廢天下之史文,余甚懼焉,汝其念哉!」遷俯首流涕曰:「小子不敏,請悉論先人所次舊聞,弗敢闕。」

卒三歲而遷為太史令,紬史記石室金匱之書。五年而當太初元年,十一月甲子朔旦冬至,天歷始改,建於明堂,諸神受紀。

太史公曰:「先人有言:『自周公卒五百歲而有孔子。孔子卒後至於今五百歲,有能紹明世,正易傳,繼春秋,本詩書禮樂之際?』意在斯乎!意在斯乎!小子何敢讓焉。」

上大夫壺遂曰:「昔孔子何為而作春秋哉?」太史公曰:「余聞董生曰:『周道衰廢,孔子為魯司寇,諸侯害之,大夫壅之。孔子知言之不用,道之不行也,是非二百四十二年之中,以為天下儀表,貶天子,退諸侯,討大夫,以達王事而已矣。』子曰:『我欲載之空言,不如見之於行事之深切著明也。』夫春秋,上明三王之道,下辨人事之紀,別嫌疑,明是非,定猶豫,善善惡惡,賢賢賤不肖,存亡國,繼絕世,補敝起廢,王道之大者也。易著天地陰陽四時五行,故長於變;禮經紀人倫,故長於行;書記先王之事,故長於政;詩記山川谿谷禽獸草木牝牡雌雄,故長於風;樂樂所以立,故長於和;春秋辯是非,故長於治人。是故禮以節人,樂以發和,書以道事,詩以達意,易以道化,春秋以道義。撥亂世反之正,莫近於春秋。春秋文成數萬,其指數千。萬物之散聚皆在春秋。春秋之中,弒君三十六,亡國五十二,諸侯奔走不得保其社稷者不可勝數。察其所以,皆失其本已。故易曰『失之豪釐,差以千里』。故曰『臣弒君,子弒父,非一旦一夕之故也,其漸久矣』。故有國者不可以不知春秋,前有讒而弗見,後有賊而不知。為人臣者不可以不知春秋,守經事而不知其宜,遭變事而不知其權。為人君父而不通於春秋之義者,必蒙首惡之名。為人臣子而不通於春秋之義者,必陷篡弒之誅,死罪之名。其實皆以為善,為之不知其義,被之空言而不敢辭。夫不通禮義之旨,至於君不君,臣不臣,父不父,子不子。夫君不君則犯,臣不臣則誅,父不父則無道,子不子則不孝。此四行者,天下之大過也。以天下之大過予之,則受而弗敢辭。故春秋者,禮義之大宗也。夫禮禁未然之前,法施已然之後;法之所為用者易見,而禮之所為禁者難知。」

壺遂曰:「孔子之時,上無明君,下不得任用,故作春秋,垂空文以斷禮義,當一王之法。今夫子上遇明天子,下得守職,萬事既具,咸各序其宜,夫子所論,欲以何明?」

太史公曰:「唯唯,否否,不然。余聞之先人曰:『伏羲至純厚,作易八卦。堯舜之盛,尚書載之,禮樂作焉。湯武之隆,詩人歌之。春秋采善貶惡,推三代之德,褒周室,非獨刺譏而已也。』漢興以來,至明天子,獲符瑞,封禪,改正朔,易服色,受命於穆清,澤流罔極,海外殊俗,重譯款塞,請來獻見者,不可勝道。臣下百官力誦聖德,猶不能宣盡其意。且士賢能而不用,有國者之恥;主上明聖而德不布聞,有司之過也。且余嘗掌其官,廢明聖盛德不載,滅功臣世家賢大夫之業不述,墮先人所言,罪莫大焉。余所謂述故事,整齊其世傳,非所謂作也,而君比之於春秋,謬矣。」

於是論次其文。七年而太史公遭李陵之禍,幽於縲紲。乃喟然而嘆曰:「是余之罪也夫!是余之罪也夫!身毀不用矣。」退而深惟曰:「夫詩書隱約者,欲遂其志之思也。昔西伯拘羑里,演周易;孔子戹陳蔡,作春秋;屈原放逐,著離騷;左丘失明,厥有國語;孫子臏腳,而論兵法;不韋遷蜀,世傳呂覽;韓非囚秦,說難、孤憤;詩三百篇,大抵賢聖發憤之所為作也。此人皆意有所郁結,不得通其道也,故述往事,思來者。」於是卒述陶唐以來,至於麟止,自黃帝始。

維昔黃帝,法天則地,四聖遵序,各成法度;唐堯遜位,虞舜不臺;厥美帝功,萬世載之。作五帝本紀第一。

維禹之功,九州攸同,光唐虞際,德流苗裔;夏桀淫驕,乃放鳴條。作夏本紀第二。

維契作商,爰及成湯;太甲居桐,德盛阿衡;武丁得說,乃稱高宗;帝辛湛湎,諸侯不享。作殷本紀第三。

維棄作稷,德盛西伯;武王牧野,實撫天下;幽厲昏亂,既喪酆鎬;陵遲至赧;洛邑不祀。作周本紀第四。

維秦之先,伯翳佐禹;穆公思義,悼豪之旅;以人為殉,詩歌黃鳥;昭襄業帝。作秦本紀第五。

始皇既立,併兼六國,銷鋒鑄鐻,維偃干革,尊號稱帝,矜武任力;二世受運,子嬰降虜。作始皇本紀第六。

秦失其道,豪桀並擾;項梁業之,子羽接之;殺慶救趙,諸侯立之;誅嬰背懷,天下非之。作項羽本紀第七。

子羽暴虐,漢行功德;憤發蜀漢,還定三秦;誅籍業帝,天下惟寧,改制易俗。作高祖本紀第八。

惠之早霣,諸呂不台;崇彊祿、產,諸侯謀之;殺隱幽友,大臣洞疑,遂及宗禍。作呂太后本紀第九。

漢既初興,繼嗣不明,迎王踐祚,天下歸心;蠲除肉刑,開通關梁,廣恩博施,厥稱太宗。作孝文本紀第十。

諸侯驕恣,吳首為亂,京師行誅,七國伏辜,天下翕然,大安殷富。作孝景本紀第十一。

漢興五世,隆在建元,外攘夷狄,內修法度,封禪,改正朔,易服色。作今上本紀第十二。

維三代尚矣,年紀不可考,蓋取之譜牒舊聞,本於茲,於是略推,作三代世表第一。

幽厲之後,周室衰微,諸侯專政,春秋有所不紀;而譜牒經略,五霸更盛衰,欲睹周世相先後之意,作十二諸侯年表第二。

春秋之後,陪臣秉政,彊國相王;以至於秦,卒並諸夏,滅封地,擅其號。作六國年表第三。

秦既暴虐,楚人發難,項氏遂亂,漢乃扶義征伐;八年之閒,天下三嬗,事繁變眾,故詳著秦楚之際月表第四。

漢興已來,至於太初百年,諸侯廢立分削,譜紀不明,有司靡踵,彊弱之原雲以世。作漢興已來諸侯年表第五。

維高祖元功,輔臣股肱,剖符而爵,澤流苗裔,忘其昭穆,或殺身隕國。作高祖功臣侯者年表第六。

惠景之閒,維申功臣宗屬爵邑,作惠景閒侯者年表第七。

北討彊胡,南誅勁越,征伐夷蠻,武功爰列。作建元以來侯者年表第八。

諸侯既彊,七國為從,子弟眾多,無爵封邑,推恩行義,其埶銷弱,德歸京師。作王子侯者年表第九。

國有賢相良將,民之師表也。維見漢興以來將相名臣年表,賢者記其治,不賢者彰其事。作漢興以來將相名臣年表第十。

維三代之禮,所損益各殊務,然要以近性情,通王道,故禮因人質為之節文,略協古今之變。作禮書第一。

樂者,所以移風易俗也。自雅頌聲興,則已好鄭衛之音,鄭衛之音所從來久矣。人情之所感,遠俗則懷。比樂書以述來古,作樂書第二。

非兵不彊,非德不昌,黃帝、湯、武以興,桀、紂、二世以崩,可不慎歟?司馬法所從來尚矣,太公、孫、吳、王子能紹而明之,切近世,極人變。作律書第三。

律居陰而治陽,歷居陽而治陰,律歷更相治,閒不容翲忽。五家之文怫異,維太初之元論。作歷書第四。

星氣之書,多雜禨祥,不經;推其文,考其應,不殊。比集論其行事,驗於軌度以次,作天官書第五。

受命而王,封禪之符罕用,用則萬靈罔不禋祀。追本諸神名山大川禮,作封禪書第六。

維禹浚川,九州攸寧;爰及宣防,決瀆通溝。作河渠書第七。

維幣之行,以通農商;其極則玩巧,併兼茲殖,爭於機利,去本趨末。作平準書以觀事變,第八。

太伯避歷,江蠻是適;文武攸興,古公王跡。闔廬弒僚,賓服荊楚;夫差克齊,子胥鴟夷;信嚭親越,吳國既滅。嘉伯之讓,作吳世家第一。

申、呂肖矣,尚父側微,卒歸西伯,文武是師;功冠群公,繆權於幽;番番黃髪,爰饗營丘。不背柯盟,桓公以昌,九合諸侯,霸功顯彰。田闞爭寵,姜姓解亡。嘉父之謀,作齊太公世家第二。

依之違之,周公綏之;憤發文德,天下和之;輔翼成王,諸侯宗周。隱桓之際,是獨何哉?三桓爭彊,魯乃不昌。嘉旦金縢,作周公世家第三。

武王克紂,天下未協而崩。成王既幼,管蔡疑之,淮夷叛之,於是召公率德,安集王室,以寧東土。燕(易)[噲]之禪,乃成禍亂。嘉甘棠之詩,作燕世家第四。

管蔡相武庚,將寧舊商;及旦攝政,二叔不饗;殺鮮放度,周公為盟;大任十子,周以宗彊。嘉仲悔過,作管蔡世家第五。

王后不絕,舜禹是說;維德休明,苗裔蒙烈。百世享祀,爰周陳杞,楚實滅之。齊田既起,舜何人哉?作陳杞世家第六。

收殷餘民,叔封始邑,申以商亂,酒材是告,及朔之生,衛頃不寧;南子惡蒯聵,子父易名。周德卑微,戰國既彊,衛以小弱,角獨後亡。喜彼康誥,作衛世家第七。

嗟箕子乎!嗟箕子乎!正言不用,乃反為奴。武庚既死,周封微子。襄公傷於泓,君子孰稱。景公謙德,熒惑退行。剔成暴虐,宋乃滅亡。喜微子問太師,作宋世家第八。

武王既崩,叔虞邑唐。君子譏名,卒滅武公。驪姬之愛,亂者五世;重耳不得意,乃能成霸。六卿專權,晉國以秏。嘉文公錫珪鬯,作晉世家第九。

重黎業之,吳回接之;殷之季世,粥子牒之。周用熊繹,熊渠是續。莊王之賢,乃復國陳;既赦鄭伯,班師華元。懷王客死,蘭咎屈原;好諛信讒,楚並於秦。嘉莊王之義,作楚世家第十。

少康之子,實賓南海,文身斷髮,黿鱓與處,既守封禺,奉禹之祀。句踐困彼,乃用種、蠡。嘉句踐夷蠻能修其德,滅彊吳以尊周室,作越王句踐世家第十一。

桓公之東,太史是庸。及侵周禾,王人是議。祭仲要盟,鄭久不昌。子產之仁,紹世稱賢。三晉侵伐,鄭納於韓。嘉厲公納惠王,作鄭世家第十二。

維驥騄耳,乃章造父。趙夙事獻,衰續厥緒。佐文尊王,卒為晉輔。襄子困辱,乃禽智伯。主父生縛,餓死探爵。王遷辟淫,良將是斥。嘉鞅討周亂,作趙世家第十三。

畢萬爵魏,卜人知之。及絳戮干,戎翟和之。文侯慕義,子夏師之。惠王自矜,齊秦攻之。既疑信陵,諸侯罷之。卒亡大梁,王假廝之。嘉武佐晉文申霸道,作魏世家第十四。

韓厥陰德,趙武攸興。紹絕立廢,晉人宗之。昭侯顯列,申子庸之。疑非不信,秦人襲之。嘉厥輔晉匡周天子之賦,作韓世家第十五。

完子避難,適齊為援,陰施五世,齊人歌之。成子得政,田和為侯。王建動心,乃遷於共。嘉威、宣能撥濁世而獨宗周,作田敬仲完世家第十六。

周室既衰,諸侯恣行。仲尼悼禮廢樂崩,追修經術,以達王道,匡亂世反之於正,見其文辭,為天下制儀法,垂六藝之統紀於後世。作孔子世家第十七。

桀、紂失其道而湯、武作,周失其道而春秋作。秦失其政,而陳涉發跡,諸侯作難,風起雲蒸,卒亡秦族。天下之端,自涉發難。作陳涉世家第十八。

成皋之臺,薄氏始基。詘意適代,厥崇諸竇。栗姬偩貴,王氏乃遂。陳後太驕,卒尊子夫。嘉夫德若斯,作外戚世家十九。

漢既譎謀,禽信於陳;越荊剽輕,乃封弟交為楚王,爰都彭城,以彊淮泗,為漢宗藩。戊溺於邪,禮復紹之。嘉游輔祖,作楚元王世家二十。

維祖師旅,劉賈是與;為布所襲,喪其荊、吳。營陵激呂,乃王瑯邪;怵午信齊,往而不歸,遂西入關,遭立孝文,獲復王燕。天下未集,賈、澤以族,為漢藩輔。作荊燕世家第二十一。

天下已平,親屬既寡;悼惠先壯,實鎮東土。哀王擅興,發怒諸呂,駟鈞暴戾,京師弗許。厲之內淫,禍成主父。嘉肥股肱,作齊悼惠王世家第二十二。

楚人圍我滎陽,相守三年;蕭何填撫山西,推計踵兵,給糧食不絕,使百姓愛漢,不樂為楚。作蕭相國世家第二十三。

與信定魏,破趙拔齊,遂弱楚人。續何相國,不變不革,黎庶攸寧。嘉參不伐功矜能,作曹相國世家第二十四。

運籌帷幄之中,制勝於無形,子房計謀其事,無知名,無勇功,圖難於易,為大於細。作留侯世家第二十五。

六奇既用,諸侯賓從於漢;呂氏之事,平為本謀,終安宗廟,定社稷。作陳丞相世家第二十六。

諸呂為從,謀弱京師,而勃反經合於權;吳楚之兵,亞夫駐於昌邑,以戹齊趙,而出委以梁。作絳侯世家第二十七。

七國叛逆,蕃屏京師,唯梁為捍;偩愛矜功,幾獲於禍。嘉其能距吳楚,作梁孝王世家第二十八。

五宗既王,親屬洽和,諸侯大小為藩,爰得其宜,僭擬之事稍衰貶矣。作五宗世家第二十九。

三子之王,文辭可觀。作三王世家第三十。

末世爭利,維彼奔義;讓國餓死,天下稱之。作伯夷列傳第一。

晏子儉矣,夷吾則奢;齊桓以霸,景公以治。作管晏列傳第二。

李耳無為自化,清凈自正;韓非揣事情,循埶理。作老子韓非列傳第三。

自古王者而有司馬法,穰苴能申明之。作司馬穰苴列傳第四。

非信廉仁勇不能傳兵論劍,與道同符,內可以治身,外可以應變,君子比德焉。作孫子吳起列傳第五。

維建遇讒,爰及子奢,尚既匡父,伍員奔吳。作伍子胥列傳第六。

孔氏述文,弟子興業,咸為師傅,崇仁厲義。作仲尼弟子列傳第七。

鞅去衛適秦,能明其術,彊霸孝公,後世遵其法。作商君列傳第八。

天下患衡秦毋饜,而蘇子能存諸侯,約從以抑貪彊。作蘇秦列傳第九。

六國既從親,而張儀能明其說,復散解諸侯。作張儀列傳第十。

秦所以東攘雄諸侯,樗裏、甘茂之策。作樗裏甘茂列傳第十一。

苞河山,圍大梁,使諸侯斂手而事秦者,魏冉之功。作穰侯列傳第十二。

南拔鄢郢,北摧長平,遂圍邯鄲,武安為率;破荊滅趙,王翦之計。作白起王翦列傳第十三。

獵儒墨之遺文,明禮義之統紀,絕惠王利端,列往世興衰。作孟子荀卿列傳第十四。

好客喜士,士歸於薛,為齊捍楚魏。作孟嘗君列傳第十五。

爭馮亭以權,如楚以救邯鄲之圍,使其君復稱於諸侯。作平原君虞卿列傳第十六。

能以富貴下貧賤,賢能詘於不肖,唯信陵君為能行之。作魏公子列傳第十七。

以身徇君,遂脫彊秦,使馳說之士南鄉走楚者,黃歇之義。作春申君列傳第十八

能忍於魏齊,而信威於彊秦,推賢讓位,二子有之。作范睢蔡澤列傳第十九。

率行其謀,連五國兵,為弱燕報彊齊之讎,雪其先君之恥。作樂毅列傳第二十。

能信意彊秦,而屈體廉子,用徇其君,俱重於諸侯。作廉頗藺相如列傳第二十一。

湣王既失臨淄而奔莒,唯田單用即墨破走騎劫,遂存齊社稷。作田單列傳第二十二。

能設詭說解患於圍城,輕爵祿,樂肆志。作魯仲連鄒陽列傳第二十三。

作辭以諷諫,連類以爭義,離騷有之。作屈原賈生列傳第二十四。

結子楚親,使諸侯之士斐然爭入事秦。作呂不韋列傳第二十五。

曹子匕首,魯獲其田,齊明其信;豫讓義不為二心。作刺客列傳第二十六。

能明其畫,因時推秦,遂得意於海內,斯為謀首。作李斯列傳第二十七。

為秦開地益眾,北靡匈奴,據河為塞,因山為固,建榆中。作蒙恬列傳第二十八。

填趙塞常山以廣河內,弱楚權,明漢王之信於天下。作張耳陳餘列傳第二十九。

收西河、上黨之兵,從至彭城;越之侵掠梁地以苦項羽。作魏豹彭越列傳第三十。

以淮南叛楚歸漢,漢用得大司馬殷,卒破子羽於垓下。作黥布列傳第三十一。

楚人迫我京索,而信拔魏趙,定燕齊,使漢三分天下有其二,以滅項籍。作淮陰侯列傳第三十二。

楚漢相距鞏洛,而韓信為填潁川,盧綰絕籍糧餉。作韓信盧綰列傳第三十三。

諸侯畔項王,唯齊連子羽城陽,漢得以閒遂入彭城。作田儋列傳第三十四。

攻城野戰,獲功歸報,噲、商有力焉,非獨鞭策,又與之脫難。作樊酈列傳第三十五。

漢既初定,文理未明,蒼為主計,整齊度量,序律歷。作張丞相列傳第三十六。

結言通使,約懷諸侯;諸侯咸親,歸漢為藩輔。作酈生陸賈列傳第三十七。

欲詳知秦楚之事,維周緤常從高祖,平定諸侯。作傅靳蒯成列傳第三十八。

徙彊族,都關中,和約匈奴;明朝廷禮,次宗廟儀法。作劉敬叔孫通列傳第三十九。

能摧剛作柔,卒為列臣;欒公不劫於埶而倍死。作季布欒布列傳第四十。

敢犯顏色以達主義,不顧其身,為國家樹長畫。作袁盎晁錯列傳第四十一。

守法不失大理,言古賢人,增主之明。作張釋之馮唐列傳第四十二。

敦厚慈孝,訥於言,敏於行,務在鞠躬,君子長者。作萬石張叔列傳第四十三。

守節切直,義足以言廉,行足以厲賢,任重權不可以非理撓。作田叔列傳第四十四。

扁鵲言醫,為方者宗,守數精明;後世(修)[循]序,弗能易也,而倉公可謂近之矣。作扁鵲倉公列傳第四十五。

維仲之省,厥濞王吳,遭漢初定,以填撫江淮之閒。作吳王濞列傳第四十六。

吳楚為亂,宗屬唯嬰賢而喜士,士鄉之,率師抗山東滎陽。作魏其武安列傳第四十七。

智足以應近世之變,寬足用得人。作韓長孺列傳第四十八。

勇於當敵,仁愛士卒,號令不煩,師徒鄉之。作李將軍列傳第四十九。

自三代以來,匈奴常為中國患害;欲知彊弱之時,設備征討,作匈奴列傳第五十。

直曲塞,廣河南,破祁連,通西國,靡北胡。作衛將軍驃騎列傳第五十一。

大臣宗室以侈靡相高,唯弘用節衣食為百吏先。作平津侯列傳第五十二。

漢既平中國,而佗能集楊越以保南藩,納貢職。作南越列傳第五十三。

吳之叛逆,甌人斬濞,葆守封禺為臣。作東越列傳第五十四。

燕丹散亂遼閒,滿收其亡民,厥聚海東,以集真藩,葆塞為外臣。作朝鮮列傳第五十五。

唐蒙使略通夜郎,而邛笮之君請為內臣受吏。作西南夷列傳第五十六。

子虛之事,大人賦說,靡麗多誇,然其指風諫,歸於無為。作司馬相如列傳第五十七。

黥布叛逆,子長國之,以填江淮之南,安剽楚庶民。作淮南衡山列傳第五十八。

奉法循理之吏,不伐功矜能,百姓無稱,亦無過行。作循吏列傳第五十九。

正衣冠立於朝廷,而群臣莫敢言浮說,長孺矜焉;好薦人,稱長者,壯有溉。作汲鄭列傳第六十。

自孔子卒,京師莫崇庠序,唯建元元狩之閒,文辭粲如也。作儒林列傳第六十一。

民倍本多巧,姦軌弄法,善人不能化,唯一切嚴削為能齊之。作酷吏列傳第六十二。

漢既通使大夏,而西極遠蠻,引領內鄉,欲觀中國。作大宛列傳第六十三。

救人於緦振人不贍,仁者有乎;不既信,不倍言,義者有取焉。作游俠列傳第六十四。

夫事人君能說主耳目,和主顏色,而獲親近,非獨色愛,能亦各有所長。作佞幸列傳第六十五。

不流世俗,不爭埶利,上下無所凝滯,人莫之害,以道之用。作滑稽列傳第六十六。

齊、楚、秦、趙為日者,各有俗所用。欲循觀其大旨,作日者列傳第六十七。

三王不同龜,四夷各異卜,然各以決吉凶。略闚其要,作龜策列傳第六十八。

布衣匹夫之人,不害於政,不妨百姓,取與以時而息財富,智者有采焉。作貨殖列傳第六十九。

維我漢繼五帝末流,接三代(統)[絕]業。周道廢,秦撥去古文,焚滅詩書,故明堂石室金匱玉版圖籍散亂。於是漢興,蕭何次律令,韓信申軍法,張蒼為章程,叔孫通定禮儀,則文學彬彬稍進,詩書往往閒出矣。自曹參薦蓋公言黃老,而賈生、晁錯明申、商,公孫弘以儒顯,百年之閒,天下遺文古事靡不畢集太史公。太史公仍父子相續纂其職。曰:「於戲!余維先人嘗掌斯事,顯於唐虞,至於周,復典之,故司馬氏世主天官。至於余乎,欽念哉!欽念哉!」罔羅天下放失舊聞,王跡所興,原始察終,見盛觀衰,論考之行事,略推三代,錄秦漢,上記軒轅,下至於茲,著十二本紀,既科條之矣。並時異世,年差不明,作十表。禮樂損益,律歷改易,兵權山川鬼神,天人之際,承敝通變,作八書。二十八宿環北辰,三十輻共一轂,運行無窮,輔拂股肱之臣配焉,忠信行道,以奉主上,作三十世家。扶義俶儻,不令己失時,立功名於天下,作七十列傳。凡百三十篇,五十二萬六千五百字,為太史公書。序略,以拾遺補闕,成一家之言,厥協六經異傳,整齊百家雜語,藏之名山,副在京師,俟後世聖人君子。第七十。

太史公曰:余述歷黃帝以來至太初而訖,百三十篇。

附錄《昭明文選·卷41·報任少卿書》

太史公牛馬走〈太史公,遷父談也。走,猶僕也。言己為太史公掌牛馬之僕,自謙之辭也。〉司馬遷再拜言,少卿足下:〈如淳曰:少卿,任安字也。〉曩者辱賜書,教以順於接物,推賢進士為務。〈禮記曰:儒有推賢而進。〉意氣懃懃懇懇,〈懃懃懇懇,忠款之貌也。〉若望僕不相師,而用流俗人之言。僕非敢如此也。〈蘇林曰:而,猶如也。禮記曰:不從流俗。鄭玄曰:流俗,失俗也。〉僕雖罷駑,亦嘗側聞長者之遺風矣。〈側聞,謙辭也。列子曰:吾側聞之。禮記曰:與長者坐,必異席。〉顧自以為身殘處穢,動而見尤,〈言舉動必為人之所尤過也。〉欲益反損,是以獨鬱悒而與誰語。〈鬱悒,不通也。楚辭曰:獨鬱結其誰語。〉諺曰:「誰為為之?孰令聽之?」〈誰為,猶為誰也。言己假欲為善,當為誰為之乎?復欲誰聽之乎?〉蓋鍾子期死,伯牙終身不復鼓琴。〈呂氏春秋曰:伯牙鼓琴,意在太山。鍾子期曰:善哉,巍巍若太山。俄而志在流水。子期曰:善哉,湯湯乎若流水。子期死,伯牙破琴絕絃,終身不復鼓琴,以為世無賞音者。〉何則?士為知己者用,女為說己者容。〈戰國策曰:晉陽之孫豫讓事知伯,知伯寵之。及趙襄子殺知伯,豫讓逃山中,曰:嗟乎!士為知己者用,女為悅己者容,吾其報智氏矣。〉若僕大質已虧缺矣,雖才懷隨和,行若由夷,〈隋,隋侯珠也;和,和氏璧也。由,許由也;夷,伯夷也。〉終不可以為榮,適足以見笑而自點耳。書辭宜答,〈點,辱也。往前與我書,書宜應答,但有事,故不獲答。〉會東從上來,又迫賤事,〈服虔曰:從武帝還。孟康曰:卑賤之事,若煩務也。如淳曰:遷為中書令,任職常知中書,時偶有賊盜之事。晉灼曰:賤事,家之私事也。〉相見日淺,卒卒無須臾之間,〈文穎曰:卒卒,促遽之意也。間,隙也。〉得竭至意。今少卿抱不測之罪,涉旬月,迫季冬;〈如淳曰:平居時不肯報其書,令安有不測之罪在獄,故報往日書,欲使其恕以度己也。〉僕又薄從上雍,恐卒然不可為諱。〈李奇曰:薄,迫也。迫當從行。善曰:難言其死,故云不可諱。〉是僕終己不得舒憤懣以曉左右,〈廣雅曰:懣,悶也。楚辭曰:惟煩悶以盈胸。〉則長逝者魂魄私恨無窮。〈謂任安恨不見報也。〉請略陳固陋,闕然久不報,幸勿為過。

僕聞之:修身者,智之符也;〈符,信也。〉愛施者,仁之端也;取與者,義之表也;恥辱者,勇之決也;〈勇士當於此而果決之。〉立名者,行之極也。〈凡人能立志者,行中之最極也。〉士有此五者,然後可以託於世,而列於君子之林矣。故禍莫憯於欲利,悲莫痛於傷心,〈所可憯者,惟欲之與利,為禍之極也;所可痛者,唯傷心之事,而可為悲也。〉行莫醜於辱先,詬莫大於宮刑。〈醜,穢也。先,謂祖也。詬音垢。應劭曰:詬,恥也。說文,詬或作訽,火逅切。禮記儒行曰:妄常以儒相詬病。左氏傳,宋元公曰:余不忍其詬。尋此二書,其訓頗同。〉刑餘之人,無所比數,非一世也,所從來遠矣。昔衛靈公與雍渠同載,孔子適陳;〈家語曰:孔子居衛月餘,靈公與夫人同車出。令宦者雍渠參乘,使孔子為次乘,遊過市。孔子曰:吾未見好德如好色。於是恥之,去衛過曹。此言孔子適陳,未詳。〉商鞅因景監見,趙良寒心;〈史記,商君謂趙良曰:我化秦孰與五羖大夫賢?趙良曰:五羖大夫,荊之鄙人也。繆公知其賢,舉之牛口之下,加之百姓之上。今君之見秦王也,因嬖人景監以為主,非所以為名也。又趙高謂李斯曰:釋此不從,禍及子孫,足為寒心也。〉同子參乘,袁絲變色。〈蘇林曰:趙談也。與遷父同諱,故曰同子。漢書曰:上朝東宮,趙談參乘。袁絲伏車前曰:臣聞天子所與共六尺輿者,皆天下豪英。今漢雖乏人,陛下獨奈何與刀鋸餘同載?於是上笑,下趙談。〉自古而恥之。夫以中才之人,事有關於宦豎,莫不傷氣,而況於慷慨之士乎!如今朝廷雖乏人,奈何令刀鋸之餘,薦天下豪俊哉?〈史記,履貂曰:臣刀鋸之餘,不敢二心。〉

僕賴先人緒業,〈廣雅曰:緒,末也。司馬彪莊子注曰:緒,餘也。〉得待罪輦轂下,二十餘年矣。所以自惟,上之不能納忠效信,有奇策才力之譽,自結明主;次之又不能拾遺補闕,招賢進能,顯巖穴之士;外之又不能備行伍,攻城野戰,有斬將搴旗之功;下之不能積日累勞,取尊官厚祿,以為宗族交遊光寵。四者無一遂,苟合取容,無所短長之效,可見如此矣。〈上之四事無一遂,假欲苟合取容,亦無其所也。史記,蔡澤曰:吳起言不苟合,行不苟容。〉嚮者,僕常廁下大夫之列,陪外廷末議。〈臣瓚曰:太史令千石,故下大夫也。外廷,即今僕射外朝也。〉不以此時引維綱,盡思慮。今以虧形為掃除之隸,在闒茸之中,〈闒茸,猥賤也。茸,細毛也。張揖訓詁以為闒,獰劣也。呂忱字林曰:闒茸,不肖也。〉乃欲仰首伸眉,論列是非,不亦輕朝廷羞當世之士邪?嗟乎!嗟呼!如僕尚何言哉!尚何言哉!

且事本末未易明也。僕少負不羈之行,長無鄉曲之譽,〈不羈,言材質高遠,不可羈繫也。燕丹子,夏扶曰:士無鄉曲之譽,未可以論行也。〉主上幸以先人之故,使得奏薄伎,〈服虔曰:薄伎,薄才也。〉出入周衛之中。〈周衛,言宿衛周密也。韋昭曰:天子有宿衛之官。〉僕以為戴盆何以望天?〈言人戴盆則不得望天,望天則不得戴盆,事不可兼施。言己方一心營職,不假修人事也。〉故絕賓客之知,亡室家之業,日夜思竭其不肖之才力,〈禮記曰:某之子不肖。應劭風俗通曰:生子不似父母曰不肖。〉務一心營職,以求親媚於主上。〈毛詩曰:藹藹多士,媚于天子。〉而事乃有大謬不然者夫。〈夫,語助也。論語,子曰:有是夫。〉

僕與李陵,俱居門下,素非能相善也。趣舍異路,〈太公六韜曰:夫人皆有性,趣舍不同。顏師古曰:趣,所向也;舍,所廢也。〉未嘗銜盃酒,接慇懃之餘懽。然僕觀其為人,自守奇士,事親孝,與士信,臨財廉,取與義。分別有讓,恭儉下人,常思奮不顧身,以徇國家之急。〈顏師古曰:徇,從也,營也。〉其素所蓄積也,〈言其意中舊所蓄積也。〉僕以為有國士之風。〈一國之中,推而為士。〉夫人臣出萬死不顧一生之計,赴公家之難,斯以奇矣。〈新序,昭奚恤曰:使皆赴湯火,蹈白刃,出萬死不顧一生,司馬子反在此。〉今舉事一不當,而全驅保妻子之臣,隨而媒㜸其短,〈鄭玄周禮注曰:舉,猶行也。臣瓚以為媒謂遘合會之。㜸謂生其罪亹也。〉僕誠私心痛之。且李陵提步卒不滿五千,〈有五千,言不滿者,痛之甚也。〉深踐戎馬之地,足歷王庭,〈胡地出馬,故曰戎馬。單于所居之處,號曰王庭。〉垂餌〈音二〉虎口,橫挑彊胡,仰億萬之師,〈說文曰:挑,相呼也。李奇曰:挑,身獨戰,不須眾。挑,荼弔切。臣瓚曰:挑,挑敵求戰也,古謂之致師。北地高,故曰仰。〉與單于連戰十有餘日,所殺過〈平聲〉半當。虜救死扶傷不給,〈顧野王決曰:所殺過半當,言陵軍殺已過半。給,供給也。〉旃裘之君長咸震怖,〈旃裘,謂匈奴所服也。故言旃裘之君。〉乃悉徵其左右賢王,舉引弓之人,〈漢書曰:匈奴至冒頓最強大,置左右賢王。以其善射,故曰引弓之人。〉一國共攻而圍之。轉鬭千里,矢盡道窮,救兵不至,士卒死傷如積〈子智切。〉然陵一呼勞,軍士無不起,躬自流涕,沬血飲泣,更張空拳,〈孟康曰:沬音頮。善曰:頮,古沬字,言流血在面,如盥頮也。說文曰:頮,洗面也。李登聲類云:拳或作捲。此言兵已盡,但張空拳以擊耳。桓寬鹽鐵論曰:陳勝無將帥之兵,師旅之眾,奮空捲而破百萬之軍。何晏白起故事:白起雖坑趙卒,向使預知必死,則前驅空捲,猶可畏也,況三十萬被堅執銳乎?顏師古曰:讀為拳者謬矣。拳則屈指,不當言張。陵時矢盡,故張弩之空弓,非手拳也。李奇曰:拳者,弩弓也。〉冒白刃,北嚮爭死敵者。陵未沒時,使有來報,〈史記曰:陵至浚稽山,使麾下騎陳步樂還以聞。步樂召見,道陵將得士死力,上甚悅之。〉漢公卿王侯,皆奉觴上壽。後數〈史柱切〉日,陵敗書聞,主上為之食不甘味,聽朝不怡。大臣憂懼,不知所出。僕竊不自料其卑賤,見主上慘愴怛〈都割切〉悼,誠欲效其款款之愚,〈款款,忠實之貌。〉以為李陵素與士大夫絕甘分少,〈孝經援神契曰:母之於子,絕少分甘。宋均曰:少則自絕,甘則分之。〉能得人死力,雖古之名將,不能過也。身雖陷敗,彼觀其意,且欲得其當而報於漢。〈張晏曰:欲得相當也。言欲立效以當罪而報漢恩。〉事已無可奈何,其所摧敗,功亦足以暴〈蒲沃切〉於天下矣。〈謂摧破匈奴之兵,其功足暴露見於天下。〉僕懷欲陳之,而未有路,適會召問,即以此指推言陵之功,欲以廣主上之意,塞睚〈魚解切〉眥〈柴懈切〉之辭。〈言欲廣主上之意及塞群臣睚眥之辭。〉未能盡明,明主不曉,以為僕沮貳師,而為李陵遊說,遂下於理。〈漢書曰:初上遣貳師李廣利出,令陵為助兵,及陵與單于相值,而貳師少功。上以遷誣罔,欲沮貳師而為陵遊說,下遷腐刑。鄭玄禮記注曰:理,治獄官也。〉拳拳之忠,終不能自列。〈禮記,子曰:回得一善,拳拳不失之矣。鄭玄曰:拳拳,捧持之貌。說文曰:列,分解也。〉因為誣上,卒從吏議。〈言眾吏議以為誣上。〉家貧,貨賂不足以自贖,交遊莫救;左右親近,不為一言。身非木石,獨與法吏為伍,深幽囹圄之中,誰可告愬者?此真少卿所親見,僕行事豈不然乎?李陵既生降,隤其家聲;〈蘇林曰:家世為將有名,陵降而隤之也。顏師古曰:隤,墜也。〉而僕又佴之蠶室,〈如淳曰:佴,次也,若人相次也,人志切。今諸本作茸字。蘇林注景紀曰:作密室,廣大如蠶室,故言下蠶室。衛宏漢儀以為置蠶宮今承諸法云,詣蠶室,與罪人從事,主天下室者,屬少府。顏監云:茸,推也,人勇切。推置蠶室之中。〉重為天下觀笑。悲夫!悲夫!事未易一二為俗人言也。

僕之先,非有剖符丹書之功,〈漢書曰:漢初功臣剖符世爵。又曰:論功而定封訖,於是申以丹書之信,重以白馬之盟。〉文史星曆,近乎卜祝之間,固主上所戲弄,倡優所畜,流俗之所輕也。〈說文曰:倡,樂也。左氏傳曰:鮑氏之圉人為優。杜預曰:俳優也。〉假令僕伏法受誅,若九牛亡一毛,與螻蟻何以異?〈螻,螻蛄也;蟻,蚍蜉也。皆蟲之微者,故以自喻。〉而世又不與能死節者,〈與,如也。言時人以我之死,又不如能死節者,言死無益也。〉特以為智窮罪極,不能自免,卒就死耳。何也?素所自樹立使然也。人固有一死,或重於太山,或輕於鴻毛,用之所趨異也。〈燕丹子,荊軻謂太子曰:烈士之節,死有重於太山,有輕於鴻毛者,但問用之所在耳。〉太上不辱先,其次不辱身,其次不辱理色,〈理,道理也;色,顏色也。〉其次不辱辭令,〈辭,謂言辭;令,謂教令。〉其次詘體受辱,〈詘體,謂被縲繫。〉其次易服受辱,〈易服,謂著赭衣。〉其次關木索被箠楚受辱,〈漢書曰:箠長五尺。說文曰:棰,以杖擊也。箠與棰同。以之笞人,同謂之箠楚。箠楚,皆杖木之名也。〉其次剔毛髮嬰金鐵受辱,〈謂髡鉗也。〉其次毀肌膚斷肢體受辱,〈謂肉刑也。〉最下腐刑,極矣。〈蘇林曰:宮刑腐臭,故曰腐刑。〉傳曰:「刑不上大夫。」此言士節不可不勉勵也。〈禮記文也。東方朔別傳,武帝問曰:刑不上大夫何?朔曰:刑者,所以止暴亂,誅不義也。大夫者,天下表儀,萬人法則,所以共承宗廟而安社稷也。〉猛虎在深山,百獸震恐,及在檻穽之中,搖尾而求食,積威約之漸也。〈周禮注曰:穿地為塹,所以御禽獸,其或超踰,則陷焉。尚書曰:杜乃擭,敜乃穽。言威為人制約,漸積至此。〉故有畫地為牢勢不可入,削木為吏議不可對,定計於鮮〈平聲〉也。〈臣瓚曰:以為患吏刻暴,雖以木為吏,期於不對。此疾苛吏之辭也。文穎曰:未遇刑自殺為鮮明也。〉今交手足,受木索,暴肌膚,受榜箠,幽於圜牆之中。〈廣雅曰:榜,擊也。圜牆,獄也。周禮曰:以圓土教罷民。〉當此之時,見獄吏則頭槍〈七良切〉地,視徒隸則正惕息,何者?積威約之勢也。及以至是言不辱者,所謂強顏耳,曷足貴乎!且西伯,伯也,拘於羑里;〈史記曰:季歷卒,子昌立,是為西伯。西伯,文王也。崇侯虎譖西伯於殷紂曰:西伯積善累德,諸侯皆嚮之,將不利於帝。紂乃囚西伯於羑里。王制曰:九州之長曰伯。注曰:伯,長也。〉李斯,相也,具于五刑;〈史記曰:李斯,楚上蔡人也,從荀卿學帝王之術。入秦,秦卒用其計,二十餘年,竟并天下,以斯為丞相。二世立,以郎中趙高之譖,乃具斯五刑,腰斬咸陽。漢書刑法志曰:漢興之初,其大辟尚有夷三族之令,曰:當三族者,皆先劓,斬左右趾,笞殺之,梟其首,葅其骨肉於市。其誹謗罵詛者,又斷舌,故言具。具,謂五刑也。〉淮陰,王也,受械於陳;〈漢書曰:韓信為楚王,都下邳。信因行縣邑,陳兵出入,人有變告信欲反。上聞,患之,用陳平謀,偽遊雲夢,信謁上於陳,高祖令武士縛信,載後車。信曰:果若人言,狡兔死,良狗烹。上曰:人告公反。遂械信至洛陽,赦以為淮陰侯。陳,楚之西界也。械,謂桎梏也。〉彭越張敖,南面稱孤,繫獄抵罪;〈史記曰:高帝立彭越為梁王。梁王稱疾,上使使掩捕梁王,囚之洛陽。漢書曰:趙王張耳,高祖五年薨,子敖嗣立,尚高祖長女魯元公主。七年,高祖從平城過趙,趙王旦暮自上食,禮甚卑,有子婿之禮。高祖箕踞罵詈,甚慢之。趙相貫高、趙午說敖曰:天下豪傑並起,能者先立。今王事皇帝甚恭,皇帝遇王無禮,請為殺之。八年,上從東垣過,貫高等乃壁人柏人,要之置廁。上過欲宿,心動,問縣名為何?曰:柏人。上曰:柏人者,迫於人。遂去。貫高怨家知其謀反,告之,於是逮捕趙王。諸反者趙午十餘人皆自刎。貫高獨怒罵曰:誰令公等為之?今王實無反謀。檻車與詣長安,高下獄,曰:吾屬為之,王不知也。〉絳侯誅諸呂,權傾五伯,囚於請室;〈史記曰:絳侯周勃與陳平謀誅諸呂,而立孝文。後勃被囚,已見李陵答蘇武書。漢書音義,如淳曰:請室,請罪於室,若今之鍾下也。〉魏其,大將也,衣赭衣,關三木;〈三木,在項及手足也。魏其侯,已見李陵答蘇武書。周禮曰:上罪梏拲而桎。應劭漢書注曰:在手曰梏,兩手同械曰拲,在足曰桎。韋昭曰:桎,兩手合也。梏音告。拲音拱。桎,之栗切。〉季布為朱家鉗奴;〈漢書曰:季布,楚人也,為任俠,有名。項籍使將兵,數窘漢王。項籍滅,高祖購求布千金,敢舍匿者罪三族。布匿於濮陽周氏。周氏曰:漢求將軍急,臣敢進計。布許之。乃髡鉗布,衣褐,致廣柳車中,與其家僮數十人之魯朱家賣之。朱家心知季布也,買置田舍。乃之洛陽,見汝陰滕公,說曰:季布何罪?臣各為其主耳。君何不從容為上言之?滕公許諾,侍間,果言如朱家旨。上乃赦布,召見謝,拜郎中。〉灌夫受辱於居室。〈漢書,灌夫,字仲孺,潁陰人也。為太僕時,坐與衛尉竇甫飲,輕重不得,徙為燕相。及竇嬰失勢,兩人相為引重。夫過丞相田蚡,蚡曰:吾欲與仲孺過魏其侯,會孺有服。夫曰:將軍迺肯幸臨,夫安敢以服為解!請語魏其帳具,將軍旦日蚤臨之。蚡許諾。夫以語嬰。嬰益牛酒,夜洒掃帳具,自旦候伺。至日中,蚡不來。夫不懌。夫乃自往迎之,蚡尚臥。駕往,又徐行,夫益怒,遂以為隙。元光四年,蚡取燕王女為夫人,太后詔曰:列侯宗室皆往賀。嬰為壽,夫行酒,至蚡,蚡半膝席曰:不能滿觴。夫怒,乃嘻言曰:將軍貴人也,畢之。時蚡不肯。行酒次至臨汝侯灌賢,方與程不識耳語,又不避席。夫無所發怒,乃罵賢曰:生毀程不識不直一錢,今日長者為壽,乃效兒女曹呫囁耳語。蚡謂夫曰:今眾辱程將軍,仲孺獨不為李將軍地乎?夫曰:今日斬頭穴胸,何知程、李乎!乃起。蚡遂怒曰:此吾驕灌夫罪也。籍福起為謝,按夫項令謝。夫愈怒,不肯謝。蚡乃麾騎縛夫置傳舍,長史曰:今日召宗室,有詔。劾灌夫罵坐不敬,繫於居室。如淳曰:百官表,居室為保宮,今守宮也。〉此人皆身至王侯將相,聲聞鄰國,及罪至罔加,不能引決自裁,在塵埃之中,古今一體,安在其不辱也?由此言之,勇怯,勢也;強弱,形也。審矣!何足怪乎?〈孫子兵法曰:治亂,數也;勇怯,勢也;強弱,形也。〉夫人不能早自裁繩墨之外,以稍陵遲至於鞭箠之間,乃欲引節,斯不亦遠乎?古人所以重施刑於大夫者,殆為此也。

夫人情莫不貪生惡死,念父母,顧妻子,至激於義理者不然,乃有所不得已也。〈言激於義理者,則不念父母、顧妻子也。〉今僕不幸,早失父母,無兄弟之親,獨身孤立,少卿視僕於妻子何如哉?〈言己輕妻子,故反問之。〉且勇者不必死節,〈言勇烈之人,不必死於名節也,造次自裁耳。〉怯夫慕義,何處不勉焉!〈言怯夫慕義以自立名,何處不勉於死哉!言皆勉勵自殺。〉僕雖怯懦欲苟活,亦頗識去就之分矣。何至自沈溺縲紲之辱哉?〈孔安國曰:縲紲,墨索也;紲,攣也。所以拘罪人。〉且夫臧獲婢妾,〈晉灼曰:臧獲,敗敵所破虜為奴隸。韋昭曰:羌人以婢為妻,生子曰獲;奴以善人為妻,生子曰臧。荊、楊、海、岱、淮、齊之間,罵奴曰獲。齊之北鄙,燕之北郊,凡人男而歸婢謂之臧,女而歸奴謂之獲,皆異方罵奴婢之醜稱也。〉由能引決,況僕之不得已乎?所以隱忍苟活,幽於糞土之中而不辭者,恨私心有所不盡,鄙陋沒世,而文彩不表於後世也。〈論語曰:君子疾沒世而名不稱。〉

古者富貴而名摩滅,不可勝記,唯倜儻非常之人稱焉。〈廣雅曰:俶儻,卓異也。〉蓋文王拘而演周易;〈周易曰:易之興也,當文王與紂之事邪?又曰:作易者,其有憂患邪?史記本紀曰:崇侯譖西伯於殷紂,曰:西伯積善累德,諸侯皆向之,將有不利於帝。紂乃囚西伯於羑里。西伯演易之八卦為六十四。地理志曰:河內湯陰有羑里城,西伯所拘。韋昭曰:羑音酉。蒼頡篇曰:演,引之也。〉仲尼厄而作春秋;〈史記,孔子曰:吾道不行矣,何以自見於後世哉!乃約魯史而作春秋。〉屈原放逐,乃賦離騷;〈史記曰:屈原,名平,楚之同姓,為楚懷王左司徒。博文強志,敏於辭令,王甚任之。上官大夫與之同列,心害其能。懷王使原為憲令,原草藁未定,上官大夫見而欲奪之,不與,因讒之曰:王使屈原為令,眾莫不知。每令出,平伐其功,以為非我莫為王也。王怒而疎之。平病聽之不聰,作離騷經。〉左丘失明,厥有國語;〈漢書曰:國語,左丘明著。失明,未詳。〉孫子臏腳,兵法脩列;〈史記曰:孫臏與龐涓俱學兵法。涓事魏惠王,自以為能不及臏,乃陰使人召臏。臏至,涓恐其賢於己,則以法刑斷其兩足而黥之,欲隱勿見。齊使者田忌善客待之,於是田忌進孫子於威王,威王問兵法而師之。其後魏伐趙,趙急,請救於齊。齊威王欲將臏,臏曰:刑餘之人不可。於是乃以田忌為將,而孫子為師,居輜重中,主為計謀。田忌從之,魏果去邯鄲,與齊戰於桂陵,大破魏軍。〉不韋遷蜀,世傳呂覽;〈史記曰:呂不韋,大賈人也。莊襄王即位三年,薨,太子正立為王,尊不韋為相國,號仲父。當是時,魏有信陵,楚有春申,趙有平原,齊有孟嘗,皆下士喜賓以相傾。呂不韋以秦之強,大招士,厚遇之,乃致食客三千人。是時諸侯多辯士,如荀卿之徒,著書布於天下。不韋乃使其客人人著所聞,集論為八覽,十二紀,三十餘萬言,以為備天下之物,古今之事,號曰呂氏春秋。布咸陽市門,懸千金其上,延諸侯遊士賓客,有能增損一字,與千金。及始皇帝壯,太后通不韋,恐禍及己,私求嫪毒為舍人,詐令以腐罪告之,遂得侍太后,與太后通。九年,人有告嫪毒實非宦者,下吏治之,得情實,事連相國。秦王恐其為變,乃賜不韋書曰:君何功於秦,秦封君河南,食十萬戶。君何親於秦,號稱仲父。後與家屬徙處蜀,飲鴆而死。〉韓非囚秦,說難孤憤;〈史記曰:韓非者,韓之公子也。見韓稍弱,以書諫王,王不能用。非心廉直,不容於邪枉之臣,觀往者得失之變,故作孤憤、五蠹、說難十餘萬言。秦王見孤憤、五蠹之書曰:嗟乎!寡人得見此人與游,死不恨矣!李斯曰:此韓非所著書。秦因急攻韓,韓乃遣非使秦。秦王悅之,未信用。李斯、姚賈毀之曰:韓非,韓之諸公子也。今王欲幷諸侯,非終為韓不為秦,此人情也。今王不用,久留而歸之,此自遺患也,不如以過法誅之。秦王為然。下吏治非。李斯使人遺藥使自殺。韓非欲自陳,不得見。秦王後悔之,使人赦而非已死矣。說難、孤憤,韓子之篇名也。〉詩三百篇,大厎聖賢發憤之所為〈于偽切〉作也。〈論語曰:詩三百。孔安國曰:篇之大數也。爾雅曰:厎,致也。郭璞曰:意恉。〉此人皆意有鬱結,不得通其道,故述往事,思來者。〈言故述往前行事,思令將來人知己之志。〉乃如左丘無目,孫子斷足,終不可用,退而論書策,以舒其憤,思垂空文以自見。〈空文,謂文章也。自見己情。〉

僕竊不遜,近自託於無能之辭,〈論語,子曰:唯女子與小人為難養也,近之則不孫。〉網羅天下放失舊聞,略考其行事,綜其終始,稽其成敗興壞之紀,上計軒轅,下至于茲,為十表,本紀十二,書八章,世家三十,列傳七十,凡百三十篇,亦欲以究天人之際,通古今之變,成一家之言。草創未就,會遭此禍,惜其不成,已就極刑而無慍色。僕誠以著此書藏諸名山,傳之其人,通邑大都,〈其人,謂與己同志者。〉則僕償前辱之責,雖萬被戮,豈有悔哉?然此可為智者道,難為俗人言也。

且負下未易居,下流多謗議,〈負累之下,未易可居。論語曰:君子惡居下流而訕上者也。〉僕以口語遇此禍,重為鄉黨所笑,以汙〈烏臥切〉辱先人,亦何面目復上父母丘墓乎?雖累百世,垢彌甚耳!是以腸一日而九迴,居則忽忽若有所亡,出則不知其所往。〈莊子,魯哀公問仲尼曰:衛有惡人焉,曰哀駘他,去寡人去行,寡人恤焉若有亡也。庚桑子曰:吾聞至人尸居環堵之室,不知所如往。〉每念斯恥,汗未嘗不發背沾衣也。身直為閨閤之臣,寧得自引於深藏岩穴邪?故且從俗浮沈,與時俯仰,以通其狂惑。〈鬻子曰:吾聞之於政也,知善不行者謂之狂,知惡不改者謂之惑。夫狂與惑者,聖人之戒也。〉今少卿乃教以推賢進士,無乃與僕私心剌〈力割切〉謬乎!今雖欲自雕琢,曼辭以自飾,〈如淳曰:曼,美也。戰國策,蘇秦曰:夫從人飾辯曼辭,高主之節行。曼,音萬。〉無益於俗不信,適足取辱耳。要之死日,然後是非乃定。書不能悉意,略陳固陋,謹再拜。

附錄《漢書卷六十二 司馬遷傳 第三十二》

昔在顓頊,命南正重司天,火正黎司地。唐、虞之際,紹重、黎之後,使復典之,至於夏、商,故重、黎氏世序天地。其在周,程伯林甫其後也。當宣王時,官失其守而為司馬氏。司馬氏世典周史。惠、襄之間,司馬氏適晉。晉中軍隨會奔魏,而司馬氏入少梁。

自司馬氏去周適晉,分散,或在衛,或在趙,或在秦。其在衛者,相中山。在趙者,以傳劍論顯,蒯聵其後也。在秦者錯,與張儀爭論,於是惠王使錯將兵伐蜀,遂拔,因而守之。錯孫蘄,事武安君白起。而少梁更名夏陽。蘄與武安君坑趙長平軍,還而與之俱賜死杜郵,葬於華池。蘄孫昌,為秦王鐵官。當始皇之時,蒯聵玄孫卬為武信君將而徇朝歌。諸侯之相王,王卬於殷。漢之伐楚,卬歸漢,以其地為河內郡。昌生毋懌,毋懌為漢市長。毋懌生喜,喜為五大夫,卒,皆葬高門。喜生談,談為太史公。

太史公學天官於唐都,受《易》於楊何,習道論於黃子。太史公仕於建元、元封之間,愍學者不達其意而師悖,乃論六家之要指曰:

《易大傳》:「天下一致而百慮,同歸而殊塗。」夫陰陽、儒、墨、名、法、道德,此務為治者也。直所從言之異路,有省不省耳。嘗竊觀陰陽之術,大詳而眾忌諱,使人拘而多畏,然其敘四時之大順,不可失也。儒者博而寡要,勞而少功,是以其事難盡從,然其敘君臣、父子之禮,列夫婦、長幼之別,不可易也。墨者儉而難遵,是以其事不可偏循;然其強本節用,不可廢也。法家嚴而少恩,然其正君臣上下之分,不可改也。名家使人儉而善失真,然其正名實,不可不察也。道家使人精神專一,動合無形,澹足萬物。其為術也,因陰陽之大順,采儒、墨之善,撮名、法之要,與時遷徙,應物變化,立俗施事,無所不宜,指約而易操,事少而功多。儒者則不然,以為人主天下之儀表也,君唱臣和,主先臣隨。如此,則主勞而臣佚。至於大道之要,去健羨,黜聰明,釋此而任術。夫神大用則竭,形大勞則敝;神形蚤衰,欲與天地長久,非所聞也。

夫陰陽,四時、八位、十二度、二十四節各有孝令,曰「順之者昌,逆之者亡」,未必然也,故曰「使人拘而多畏」。夫春生、夏長、秋收、冬藏,此天道之大經也,弗順,則無以為天下紀綱。故曰「四時之大順,不可失也」。

夫儒者,以六藝為法,六藝經傳以千萬數,累世不能通其學,當年不能究其禮。故曰「博而寡要,勞而少功」。若夫列君臣、父子之禮,序夫婦、長幼之別,雖百家弗能易也。

墨者亦上堯、舜,言其德行,曰「堂高三尺,土階三等,茅茨不剪,采椽不斫;飯土簋,歠土刑,糲梁之食,藜藿之羹;夏日葛衣,冬日鹿裘。」其送死,桐棺三寸,舉音不盡其哀。教喪禮,必以此為萬民率。故天下法若此,則尊卑無別也。夫世異時移,事業不必同,故曰「儉而難遵」也。要曰「強本節用」,則人給家足之道也。此墨子之所長,雖百家不能廢也。

法家不別親疏,不殊貴賤,一斷於法,則親親尊尊之恩絕矣,可以行一時之計,而不可長用也,故曰「嚴而少恩」。若尊主卑臣,明分職不得相逾越,雖百家不能改也。

名家苛察繳繞,使人不得反其意,剸決於名,時失人情,故曰「使人儉而善失真」。若夫控名責實,參伍不失,此不可不察也。

道家無為,又曰無不為,其實易行,其辭難知。其術以虛無為本,以因循為用。無成勢,無常形,故能究萬物之情。不為物先後,故能為萬物主。有法無法,因時為業;有度無度,因物興捨。故曰「聖人不巧,時變是守」。虛者,道之常也;因者,君之綱也。群臣並至,使各自明也。其實中其聲者謂之端,實不中其聲者謂之款。款言不聽,奸乃不生,賢不肖自分,白黑乃形。在所欲用耳,何事不成!乃合大道,混混冥冥。光耀天下,復反無名。凡人所生者神也,所托者形也。神大用則竭,形大勞則敝,形神離則死。死者不可復生,離者不可復合,故聖人重之。

由此觀之,神者生之本,形者生之俱。不先定其神形,而曰「我有以治天下」,何由哉?

太史公既掌天官,不治民。有子曰遷。

遷生龍門,耕牧河山之陽。年十歲則誦古文。二十而南遊江、淮,上會稽,探禹穴,窺九疑,浮沅、湘。北涉汶、泗,講業齊魯之都,觀夫子遺風,鄉射鄒嶧;厄困蕃、薛、彭城,過梁、楚以歸。於是遷仕為郎中,奉使西征巴、蜀以南,略邛、莋、昆明,還報命。

是歲,天子始建漢家之封,而太史公留滯周南,不得與從事,發憤且卒。而子遷適反,見父於河、洛之間。太史公執遷手而泣曰:「予先,周室之太史也。自上世嘗顯功名虞、夏,典天官事。後世中衰,絕於予乎?汝復為太史,則續吾祖矣。今天子接千歲之統,封泰山,而予不得從行,是命也夫!命也夫!予死,爾必為太史;為太史,毋忘吾所欲論著矣。且夫孝,始於事親,中於事君,終於立身;揚名於後世,以顯父母,此孝之大也。夫天下稱周公,言其能論歌文、武之德,宣周、召之風,達大王、王季思慮,爰及公劉,以尊後稷也。幽、厲之後,王道缺,禮樂衰,孔子修舊起廢,論《詩》、《書》,作《春秋》,則學者至今則之。自獲麟以來四百有餘歲,而諸侯相兼,史記放絕。今漢興,海內一統,明主賢君,忠臣義士,予為太史而不論載,廢天下之文,予甚懼焉,爾其念哉!」遷俯首流涕曰:「小子不敏,請悉論先人所次舊聞,不敢闕。」卒三歲,而遷為太史令,紬史記石室金鐀之書。五年而當太初元年,十一月甲子朔旦冬至,天歷始改,建於明堂,諸神受記。

太史公曰:「先人有言「『自周公卒五百歲而有孔子,孔子至於今五百歲,有能紹而明之,正《易傳》,繼《春秋》,本《詩》、《書》、《禮》、《樂》之際。』意在斯乎!意在斯乎!小子何敢攘焉!」

上大夫壺遂曰:「昔孔子為何作《春秋》哉?」太史公曰:「余聞之董生:『周道廢,孔子為魯司寇,諸侯害之,大夫壅之。孔子知時之不用,道之不行也,是非二百四十二年之中,以為天下儀表,貶諸侯,討大夫,以達王事而已矣。』子曰:『我欲載之空言,不如見之於行事之深切著明也。』《春秋》上明三王之道,下辨人事之經紀,別嫌疑,明是非,定猶與,善善惡惡,賢賢賤不肖,存亡國,繼絕世,補弊起廢,王道之大者也。《易》,著天地、陰陽、四時、五行,故長於變;《禮》,綱紀人倫,故長於行;《書》,記先王之事,故長於政;《詩》,記山川、溪谷、禽獸、草木、牝牡、雌雄,故長於風;《樂》,樂所以立,故長於和;《春秋》,辯是非,故長於治人。是故《禮》以節人,《樂》以發和,《書》以道事,《詩》以達意,《易》以道化,《春秋》以道義。撥亂世反之正,莫近於《春秋》。《春秋》文成數萬,其指數千。萬物之散聚皆在《春秋》。《春秋》之中,弒君三十六,亡國五十二,諸侯奔走不得保社稷者不可勝數。察其所以,皆失其本已。故《易》曰『差以豪氂,謬以千里』。故『臣弒君,子弒父,非一朝一夕之故,其漸久矣』。有國者不可以不知《春秋》,前有讒而不見,後有賊而不知。為人臣者不可以不知《春秋》,守經事而不知其宜,遭變事而不知其權。為人君父者而不通於《春秋》之義者,必蒙首惡之名。為人臣子不通於《春秋》之義者,必陷篡弒誅死之罪。其實皆為善為之,而不知其義,被之空言不敢辭。夫不通禮義之指,至於君不君,臣不臣,父不父,子不子。夫君不君則犯,臣不臣則誅,父不父則無道,子不子則不孝:此四行者,天下之大過也。以天下大過予之,受而不敢辭。故《春秋》者,禮義之大宗也。夫禮禁未然之前,法施已然之後;法之所為用者易見,而禮之所為禁者難知。」

壺遂曰:「孔子之時,上無明君,下不得任用,故作《春秋》,垂空文以斷禮義,當一王之法。今夫子上遇明天子,下得守職,萬事既具,咸各序其宜,夫子所論,欲以何明?」太史公曰:「唯唯,否否,不然。余聞之先人曰:『虙戲至純厚,作《易》八卦。堯、舜之盛,《尚書》載之,禮樂作焉。湯、武之降,詩人歌之。《春秋》采善貶惡,推三代之德,褒周室,非獨刺譏而已也。』漢興已來,至明天子,獲符瑞,封禪,改正朔,易服色,受命於穆清,澤流罔極,海外殊俗,重譯款塞,請來獻見者,不可勝道。臣下百官,力誦聖德,猶不能宣盡其意。且士賢能矣,而不用,有國者恥也;主上明聖,德不布聞,有司之過也。且余掌其官,廢明聖盛德不載,滅功臣、賢大夫之業不述,墮先人所言,罪莫大焉。余所謂述故事,整齊其世傳,非所謂作也,而君比之《春秋》,謬矣。」

於是論次其文。十年而遭李陵之禍,幽於累紲。乃喟然而歎曰:「是余之罪夫!身虧不用矣。」退而深惟曰:「夫《詩》、《書》隱約者,欲遂其志之思也。」卒述陶唐以來,至於麟止,自黃帝始。《五帝本紀》第一,《夏本紀》第二,《殷本紀》第三,《周本紀》第四,《秦本紀》第五,《始皇本紀》第六,《項羽本紀》第七,《高祖本紀》第八,《呂後本紀》第九,《孝文本紀》第十,《孝景本紀》第十一,《今上本紀》第十二。《三代世表》第一,《十二諸侯年表》第二,《六國年表》第三,《秦楚之際月表》第四,《漢諸侯年表》第五,《高祖功臣年表》第六,《惠景間功臣年表》第七,《建元以來侯者年表》第八,《王子侯者年表》第九,《漢興以來將相名臣年表》第十。《禮書》第一,《樂書》第二,《律書》第三,《歷書》第四,《天官書》第五,《封禪書》第六,《河渠書》第七,《平准書》第八。《吳太伯世家》第一,《齊太公世家》第二,《魯周公世家》第三,《燕召公世家》第四,《管蔡世家》第五,《陳杞世家》第六,《衛康叔世家》第七,《宋微子世家》第八,《晉世家》第九,《楚世家》第十,《越世家》第十一,《鄭世家》第十二,《趙世家》第十三,《魏世家》第十四,《韓世家》第十五,《田完世家》第十六,《孔子世家》第十七,《陳涉世家》第十八,《外戚世家》第十九,《楚元王世家》第二十,《荊燕王世家》第二十一,《齊悼惠王世家》第二十二,《蕭相國世家》第二十三,《曹相國世家》第二十四,《留侯世家》第二十五,《陳丞相世家》第二十六,《絳侯世家》第二十七,《梁孝王世家》第二十八,《五宗世家》第二十九,《三王世家》第三十。《伯夷列傳》經一,《管晏列傳》第二,《老子韓非列傳》第三,《司與穰苴列傳》第四,《孫子吳起列傳》第五,《伍子胥列傳》第六,《仲尼弟子列傳》第七,《商君列傳》第八,《蘇秦列傳》第九,《張儀列傳》第十,《樗裡甘茂列傳》第十一,《穰侯列傳》第十二,《白起王翦列傳》第十三,《孟子荀卿列傳》第十四,《平原虞卿列傳》第十五,《孟嘗君列傳》第十六,《魏公子列傳》第十七,《春申君列傳》第十八,《范睢蔡澤列傳》第十九,《樂毅列傳》第二十,《廉頗藺相如列傳》第二十一,《田單列傳》第二十二,《魯仲連列傳》第二十三,《屈原賈生列傳》第二十四,《呂不韋列傳》第二十五,《刺客列傳》第二十六,《李斯列傳》第二十七,《蒙恬列傳》第二十八,《張耳陳餘列傳》第二十九,《魏豹彭越列傳》第三十,《黥布列傳》第三十一,《淮陰侯韓信列傳》第三十二,《韓王信盧綰列傳》第三十三,《田儋列傳》第三十四,《樊酈滕灌列傳》第三十五,《張丞相倉列傳》第三十六,《酈生陸賈列傳》第三十七,《傅靳崩阜成侯列傳》第三十八,《劉敬叔孫通列傳》第三十九,《季布欒布列傳》第四十,《爰盎朝錯列傳》第四十一,《張釋之馮唐列傳》第四十二,《萬石張叔列傳》第四十三,《田叔列傳》第四十四,《扁鵲倉公列傳》第四十五,《吳王濞列傳》第四十六,《魏其武安列傳》第四十七,《韓長孺列傳》第四十八,《李將軍列傳》第四十九,《衛將軍驃騎列傳》第五十,《平津主父列傳》第五十一,《匈奴列傳》第五十二,《南越列傳》第五十三,《閩越列傳》第五十四,《朝鮮列傳》第五十五,《西南夷列傳》第五十六,《司馬相如列傳》第五十七,《淮南衡山列傳》第五十八,《循吏列傳》第五十九,《汲鄭列傳》第六十,《儒林列傳》第六十一,《酷吏列傳》第六十二,《大宛列傳》第六十三,《遊俠列傳》第六十四,《佞幸列傳》第六十五,《滑稽列傳》第六十六,《日者列傳》第六十七,《龜策列傳》第六十八,《貨殖列傳》第六十九。

惟漢繼五帝末流,接三代絕業。周道既廢,秦撥去古文,焚滅《詩》、《書》,故明堂、石室、金鐀、玉版圖籍散亂。漢興,蕭何次律令,韓信申軍法,張蒼為章程,叔孫通定禮儀,則文學彬彬稍進,《詩》、《書》往往間出。自曹參薦蓋公言黃、老,而賈誼、韓錯明申、朝,公孫弘以儒顯,百年之間,天下遺文古事靡不畢集。太史公仍父子相繼籑其職,曰:「於戲!余維先人嘗掌斯事,顯於唐、虞;至於周,復典之。故司馬氏世主天宮,至於余乎,欽念哉!」網羅天下放失舊聞,王跡所興,原始察終,見盛觀衰,論考之行事,略三代,錄秦、漢,上記軒轅,下至於茲,著十二本紀;既科條之矣,並時異世,年差不明,作十表;禮樂損益,律歷改易,兵權、山川、鬼神,天人之際,承敝通變,作八書;二十八宿環北辰,三十輻共一轂,運行無窮,輔弼股肱之臣配焉,忠信行道以奉主上,作三十世家;扶義俶儻,不令己失時,立功名於天下,作七十列傳:凡百三十篇,五十二萬六千五百字,為《太史公書》。序略,以拾遺補闕,成一家言,協《六經》異傳,齊百家雜語,臧之名山,副在京師,以俟後聖君子。第七十,遷之自敘云爾。而十篇缺,有錄無書。

遷既被刑之後,為中書令,尊寵任職。故人益州刺史任安予遷書,責以古賢臣之義。遷報之曰:

少卿足下:曩者辱賜書,教以慎於接物,推賢進士為務。意氣勤勤懇懇,若望僕不相師用,而流俗人之言。僕非敢如是也。雖罷駑,亦嘗側聞長者遺風矣。顧自以為身殘處穢,動而見尤,欲益反損,是以抑鬱而無誰語。諺曰:「誰為為之,孰令聽之?」蓋鍾子期死,伯牙終身不復鼓琴。何則?士為知已用,女為說己容。若僕大質已虧缺,雖材懷隨、行,行若由、夷,終不可以為榮,適足以發笑而自點耳。

書辭宜答,會東從上來,又迫賤事,相見日淺,卒卒無須臾之間得竭指意。今少卿抱不測之罪,涉旬月,迫季冬,僕又薄從上上雍,恐卒然不可諱。是僕終已不得舒憤懣以曉左右,則長逝者魂魄私恨無窮。請略陳固陋。闕然不報,幸勿過。

僕聞之:修身者,智之府也;愛施者,仁之端也;取予者,義之符也;恥辱者,勇之決也;立名者,行之極也:士有此五者,然後可以托於世,列於君子之林矣。故禍莫憯於欲利,悲莫痛於傷心,行莫醜於辱先,而詬莫大於官刑。刑余之人,無所比數,非一也,所從來遠矣!昔衛靈公與雍渠載,孔子適陳;商鞅因景監見,趙良寒心;同子參乘,爰絲變色:自古而恥之。夫中材之人,事關於宦豎,莫不傷氣,況慷慨之士乎!如今朝雖乏人,奈何令刀鋸之餘薦天下豪雋哉!僕賴先人緒業,得待罪輦轂下,二十餘年矣。所以自惟:上之,不能納忠效信,有奇策材力之譽,自結明主;次之,又不能拾遺補闕,招賢進能,顯巖穴之士;外之,不能備行伍,攻城野戰,有斬將搴旗之功;下之,不能累日積勞,取尊官厚祿,以為宗族交遊光寵。四者無一遂,苟合取容,無所短長之效,可見於此矣。鄉者,僕亦嘗廁下大夫之列,陪外廷末議。不以此時引維綱,盡思慮,今已虧形為掃除之隸,在闒茸之中,乃欲卬首信眉,論列是非,不亦輕朝廷,羞當世之士邪!嗟乎!嗟乎!如僕,尚何言哉!尚何言哉!

且事本末未易明也。僕少負不羈之才,長無鄉曲之譽,主上幸以先人之故,使得奉薄技,出入周衛之中。僕以為戴盆何以望天,故絕賓客之知,忘室家之業,日夜思竭其不肖之材力,務壹心營職,以求親媚於主上。而事乃有大謬不然者。夫僕與李陵俱居門下,素非相善也,趣捨異路,未嘗銜杯酒接殷勤之歡。然僕觀其為人自奇士,事親孝,與士信,臨財廉,取予義,分別有讓,恭儉下人,常思奮不顧身以徇國家之急。其素所畜積也,僕以為有國士之風。夫人臣出萬死不顧一生之計,趙公家之難,斯已奇矣。今舉事壹不當,而全軀保妻子之臣隨而媒孽其短,僕誠私心痛之!且李陵提步卒不滿五千,深踐戎馬之地,足歷王庭,垂餌虎口,橫挑強胡,卬億萬之師,與單于連戰十餘日,所殺過當。虜救死扶傷不給,旃裘之君長咸震怖,乃悉征左右賢王,舉引弓之民,一國共攻而圍之。轉鬥千里,矢盡道窮,救兵不至,士卒死傷如積。然李陵一呼勞軍,士無不起,躬流涕,沫血飲泣,張空,冒白刃,北首爭死敵。陵未沒時,使有來報,漢公卿王侯皆奉觴上壽。後數日,陵敗書聞,主上為之食不甘味,聽朝不怡。大臣憂懼,不知所出。僕竊不自料其卑賤,見主上慘淒怛悼,誠欲效其款款之愚。以為李陵素與士大夫絕甘分少,能得人之死力,雖古名將不過也。身雖陷敗,彼觀其意,且欲得其當而報漢。事已無可奈何,其所摧敗,攻亦足以暴於天下。僕懷欲陳之,而未有路,適會召問,即以此指推言陵功,欲以廣主上之意,塞睚眥之辭。未能盡明,明主不深曉,以為僕沮貳師,而為李陵遊說,遂下於理。拳拳之忠,終不能自列。因為誣上,卒從吏議。家貧,財賂不足以自贖,交遊莫救,左右親近不為一言。身非木石,獨與法吏為伍,深幽囹圄之中,誰可告訴者!此正少卿所親見,僕行事豈不然邪?李陵既生降,頹其家聲,而僕又茸以蠶室,重為天下觀笑。悲夫!悲夫!

事未易一二為俗人言也。僕之先人,非有剖符丹書之功,文史、星曆,近乎卜祝之間,固主上所戲弄,倡優畜之,流俗之所輕也。假令僕伏法受誅,若九牛亡一毛,與螻蟻何異!而世又不與能死節者比,特以為智窮罪極,不能自免,卒就死耳。何也?素所自樹立使然。人固有一死,死有重於泰山,或輕於鴻毛,用之所趨異也。太上不辱先,其次不辱身,其次不辱理色,其次不辱辭令,其次詘體受辱,其次易服受辱,其次關木索被箠楚受辱,其次剔毛髮嬰金鐵受辱,其次毀肌膚斷支體受辱,最下腐刑,極矣。傳曰「刑不上大夫」,此言士節不可不厲也。猛虎處深山,百獸震恐,及其在阱檻之中,搖尾而求食,積威約之漸也。故士有畫地為牢勢不入,削木為吏議不對,定計於鮮也。今交手足,受木索,暴肌膚,受榜箠,幽於圜牆之中,當此之時,見獄吏則頭槍地,視徒隸則心惕息。何者?積威約之勢也。及已至此,言不辱者,所謂強顏耳,曷足貴乎!且西伯,伯也,拘牖裡;李斯,相也,具五刑;淮陰,王也,受械於陳;彭越、張敖,南鄉稱孤,繫獄具罪;絳侯誅諸呂,權傾五伯,囚於請室;魏其,大將也,衣赭,關三木;季布為硃家鉗奴;灌夫受辱居室;此人皆身至王侯將相,聲聞鄰國,及罪至罔加,不能引決自財。在塵埃之中,古今一體,安在其不辱也!由此言之,勇怯,勢也;強弱,形也。審矣,曷足怪乎!且人不能蚤自財繩墨之外,已稍陵夷至於鞭箠之間,乃欲引節,斯不亦遠乎!古人所以重施刑於大夫者,殆為此也。夫人情莫不貪生惡死,念親戚,顧妻子,至激於義理者不然,乃有不得已也。今僕不幸,蚤失二親,無兄弟之親,獨身孤立,少卿視僕於妻子何如哉?且勇者不必死節,怯夫慕義,何處不勉焉!僕雖怯耎欲苟活,亦頗識去就之分矣,何至自湛溺累紲之辱哉!且夫臧獲婢妾猶能引決,況若僕之不得已乎!所以隱忍苟活,函糞土之中而不辭者,恨私心有所不盡,鄙沒世而文采不表於後也。

古者富貴而名摩滅,不可勝記,唯俶儻非常之人稱焉。蓋西伯拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃賦《離騷》;左丘失明,厥有《國語》,孫子臏腳,《兵法》修列;不韋遷蜀,世傳《呂覽》;韓非囚秦,《說難》、《孤憤》。《詩》三百篇,大氐賢聖發憤之所為作也。此人皆意有所鬱結,不得通其道,故述往事,思來者。及如左丘無目,孫子斷足,終不可用,退論書策以舒其憤,思垂空文以自見。僕竊不遜,近自托於無能之辭,網羅天下放失舊聞,考之行事,稽其成敗興壞之理,凡百三十篇,亦欲以究天人之際,通古今之變,成一家之言。草創未就,適會此禍,惜其不成,是以就極刑而無慍色。僕誠已著此書,藏之名山,傳之其人,通邑大都,則僕償前辱之責,雖萬被戮,豈有悔哉!然此可為智者道,難為俗人言也。

且負下未易居,下流多謗議。僕以口語遇遭此禍,重為鄉黨戮笑,污辱先人,亦何面目復上父母之丘墓乎?雖累百世,垢彌甚耳!是以腸一日而九迴,居則忽忽若有所亡,出則不知所如往。每念斯恥,汗未嘗不發背沾衣也。身直為閨閣之臣,寧得自引深臧於巖穴邪!故且從俗浮湛,與時俯仰,以通其狂惑。今少卿乃教以推賢進士,無乃與僕之私指謬乎?今雖欲自雕瑑,曼辭以自解,無益,於俗不信,只取辱耳。要之死日,然後是非乃定。書不能盡意,故略陳固陋。

遷既死後,其書稍出。宣帝時,遷外孫平通侯楊惲祖述其書,遂宣佈焉。王莽時,求封遷後,為史通子。

贊曰:自古書契之作而有史官,其載籍愽矣。至孔氏籑之,上繼唐堯,下訖秦繆。唐虞以前雖有遺文,其語不經,故言黃帝、顓頊之事未可明也。及孔子因魯史記而作《春秋》,而左丘明論輯其本事是以為之傳,又籑異同為《國語》。又有世本,錄黃帝以來至春秋時帝王公侯卿大夫祖世所出。春秋之後,七國並爭,秦兼諸侯,有《戰國策》。漢興伐秦定天下,有《楚漢春秋》。故司馬遷據《左氏》、《國語》,采《世本》、《戰國策》,述《楚漢春秋》,接其後事,訖于大漢。其言秦漢,詳矣。至於采經摭傳,分散數家之事,甚多疏略,或有抵梧。亦其涉獵者廣博,貫穿經傳,馳騁古今,上下數千載間,斯以勤矣。又其是非頗繆於聖人,論大道則先黃老而後六經,序遊俠則退處士而進姦雄,述貨殖則崇埶利而羞賤貧,此其所蔽也。然自劉向、楊雄博極羣書,皆稱遷有良史之材,服其善序事理,辨而不華,質而不俚,其文直,其事核,不虛美,不隱惡,故謂之實錄。烏呼!以遷之博物洽聞,而不能以知自全,旣陷極刑,幽而發憤,書亦信矣。迹其所以自傷悼,小雅巷伯之倫。夫唯大雅「旣明且哲,能保其身」,難矣哉!

附錄《卷一 五帝本紀第一》

黃帝

黃帝者,少典之子,姓公孫,名曰軒轅。生而神靈,弱而能言,幼而徇齊,長而敦敏,成而聰明。

軒轅之時,神農氏世衰。諸侯相侵伐,暴虐百姓,而神農氏弗能征。於是軒轅乃習用干戈,以征不享,諸侯咸來賓從。而蚩尤最爲暴,莫能伐。炎帝欲侵陵諸侯,諸侯咸歸軒轅。軒轅乃修德振兵,治五氣,蓺五種,撫萬民,度四方,教熊羆貔貅貙虎,以與炎帝戰於阪泉之野。三戰,然後得其志。蚩尤作亂,不用帝命。於是黃帝乃徵師諸侯,與蚩尤戰於涿鹿之野,遂禽殺蚩尤。而諸侯咸尊軒轅爲天子,代神農氏,是爲黃帝。天下有不順者,黃帝從而征之,平者去之,披山通道,未嘗寧居。

東至于海,登丸山,及岱宗。西至于空桐,登雞頭。南至于,登熊、湘。北逐葷粥,合符釜山,而邑于涿鹿之阿。遷徙往來無常處,以師兵爲營衞。官名皆以雲命,爲雲師。置左右大監,監于萬國。萬國和,而鬼神山川封禪與爲多焉。獲寶鼎,迎日推筴。舉風后、力牧、常先、大鴻以治民。順天地之紀、幽明之占、死生之說、存亡之難。時播百穀草木,淳化鳥獸蟲蛾,旁羅日月星辰水波土石金玉,勞勤心力耳目,節用水火材物。有土德之瑞,故號黃帝。

黃帝二十五子,其得姓者十四人。

黃帝居軒轅之丘,而娶於西陵之女,是爲嫘祖。嫘祖爲黃帝正妃,生二子,其後皆有天下:其一曰玄囂,是爲青陽,青陽降居江水;其二曰昌意,降居若水。昌意娶蜀山氏女,曰昌僕,生高陽,高陽有聖惪焉。黃帝崩,葬橋山。其孫昌意之子高陽立,是爲帝顓頊也。

帝顓頊

帝顓頊高陽者,黃帝之孫而昌意之子也。靜淵以有謀,疏通而知事;養材以任地,載時以象天,依鬼神以制義,治氣以教化,絜誠以祭祀。北至于幽陵,南至于交阯,西至于流沙,東至于蟠木。動靜之物,大小之神,日月所照,莫不砥屬。

帝顓頊生子曰窮蟬。顓頊崩,而玄囂之孫高辛立,是爲帝嚳。

帝嚳

帝嚳高辛者,黃帝之曾孫也。高辛父曰蟜極,蟜極父曰玄囂,玄囂父曰黃帝。自玄囂與蟜極皆不得在位,至高辛即帝位。高辛於顓頊爲族子。

高辛生而神靈,自言其名。普施利物,不於其身。聰以知遠,明以察微。順天之義,知民之急。仁而威,惠而信,脩身而天下服。取地之財而節用之,撫教萬民而利誨之,曆日月而迎送之,明鬼神而敬事之。其色郁郁,其德嶷嶷。其動也時,其服也士。帝嚳溉執中而徧天下,日月所照,風雨所至,莫不從服。

帝嚳娶陳鋒氏女,生放勳。娶娵訾氏女,生摯。帝嚳崩,而摯代立。帝摯立,不善,崩 [2]。而弟放勳立,是爲帝堯。

帝堯

帝堯者,放勳。其仁如天,其知如神。就之如日,望之如雲。富而不驕,貴而不舒。黃收純衣,彤車乘白馬。能明馴德,以親九族。九族既睦,便章百姓。百姓昭明,合和萬國。

乃命羲、和,敬順昊天,數法日月星辰,敬授民時。分命羲仲,居郁夷,曰暘谷。敬道日出,便程東作。日中,星鳥,以殷中春。其民析,鳥獸字微。申命羲叔,居南交。便程南爲,敬致。日永,星火,以正中夏。其民因,鳥獸希革。申命和仲,居西土,曰昧谷。敬道日入,便程西成。夜中,星虛,以正中秋。其民夷易,鳥獸毛毨。申命和叔,居北方,曰幽都。便在伏物。日短,星昴,以正中冬。其民燠,鳥獸氄毛。歲三百六十六日,以閏月正四時。信飭百官,衆功皆興。

堯曰:「誰可順此事?」放齊曰:「嗣子丹朱開明。」堯曰:「吁!頑凶,不用。」堯又曰:「誰可者?」讙兜曰:「共工旁聚布功,可用。」堯曰:「共工善言,其用僻,似恭漫天,不可。」堯又曰:「嗟!四嶽:湯湯洪水滔天,浩浩懷山襄陵,下民其憂,有能使治者?」皆曰鯀可。堯曰:「鯀負命毀族,不可。」嶽曰:「异哉,試不可用而已。」堯於是聽嶽用鯀。九載,功用不成。

堯曰:「嗟!四嶽:朕在位七十載,汝能庸命,踐朕位?」嶽應曰:「鄙惪忝帝位。」堯曰:「悉舉貴戚及疏遠隱匿者。」衆皆言於堯曰:「有矜在民閒,曰虞舜。」堯曰:「然,朕聞之。其何如?」嶽曰:「盲者子。父頑,母嚚,弟傲,能和以孝,烝烝治,不至姦。」堯曰:「吾其試哉。」於是堯妻之二女,觀其德於二女。舜飭下二女於嬀汭,如婦禮。堯善之,乃使舜慎和五典,五典能從。乃徧入百官,百官時序。賓於四門,四門穆穆,諸侯遠方賓客皆敬。堯使舜入山林川澤,暴風雷雨,舜行不迷。堯以爲聖,召舜曰:「女謀事至而言可績,三年矣。女登帝位。」舜讓於德,不懌。正月上日,舜受終於文祖。文祖者,堯大祖也。

於是帝堯老,命舜攝行天子之政,以觀天命。舜乃在璿璣玉衡,以齊七政。遂類于上帝,禋于六宗,望于山川,辯于羣神。揖五瑞,擇吉月日,見四嶽諸牧,班瑞。歲二月,東巡狩,至於岱宗,祡,望秩於山川。遂見東方君長,合時月正日,同律度量衡,脩五禮五玉三帛二生一死爲摯,如五器,卒乃復。五月,南巡狩;八月,西巡狩;十一月,北巡狩:皆如初。歸,至于祖禰廟,用特牛禮。五歲一巡狩,羣后四朝。徧告以言,明試以功,車服以庸。肇十有二州,決川。象以典刑,流宥五刑,鞭作官刑,扑作教刑,金作贖刑。眚烖過,赦;怙終賊,刑。欽哉,欽哉,惟刑之靜哉!

讙兜進言共工,堯曰不可,而試之工師,共工果淫辟。四嶽舉鯀治鴻水,堯以爲不可,嶽彊請試之,試之而無功,故百姓不便。三苗在江淮、荆州數爲亂。於是舜歸而言於帝,請流共工於幽陵,以變北狄;放驩兜於崇山,以變南蠻;遷三苗於三危,以變西戎;殛鯀於羽山,以變東夷:四辠而天下咸服。

堯立七十年得舜,二十年而老,令舜攝行天子之政,薦之於天。堯辟位凡二十八年而崩。百姓悲哀,如喪父母。三年,四方莫舉樂,以思堯。堯知子丹朱之不肖,不足授天下,於是乃權授舜。授舜,則天下得其利而丹朱病;授丹朱,則天下病而丹朱得其利。堯曰「終不以天下之病而利一人」,而卒授舜以天下。堯崩,三年之喪畢,舜讓辟丹朱於南河之南。諸侯朝覲者不之丹朱而之舜,獄訟者不之丹朱而之舜,謳歌者不謳歌丹朱而謳歌舜。舜曰:「天也夫!」而後之中國踐天子位焉,是爲帝舜。

帝舜

虞舜者,名曰重華。重華父曰瞽叟,瞽叟父曰橋牛,橋牛父曰句望,句望父曰敬康,敬康父曰窮蟬,窮蟬父曰帝顓頊,顓頊父曰昌意:以至舜七世矣。自從窮蟬以至帝舜,皆微爲庶人。

舜父瞽叟盲,而舜母死,瞽叟更娶妻而生象,象傲。瞽叟愛後妻子,常欲殺舜,舜避逃;及有小過,則受罪。順事父及後母與弟,日以篤謹,匪有懈。

舜,冀州之人也。舜耕歷山,漁雷澤,陶河濱,作什器於壽丘,就時於負夏。舜父瞽叟頑,母嚚,弟象傲,皆欲殺舜。舜順適不失子道,兄弟孝慈。欲殺,不可得;即求,嘗在側。

舜年二十以孝聞。三十而帝堯問可用者,四嶽咸薦虞舜,曰可。於是堯乃以二女妻舜以觀其內,使九男與處以觀其外。舜居嬀汭,內行彌謹。堯二女不敢以貴驕事舜親戚,甚有婦道。堯九男皆益篤。舜耕歷山,歷山之人皆讓畔;漁雷澤,雷澤上人皆讓居;陶河濱,河濱器皆不苦窳。一年而所居成聚,二年成邑,三年成都。堯乃賜舜絺衣與琴,爲筑倉廩,予牛羊。瞽叟尚復欲殺之,使舜上塗廩,瞽叟從下縱火焚廩。舜乃以兩笠自扞而下,去,得不死。後瞽叟又使舜穿井,舜穿井爲匿空旁出。舜既入深,瞽叟與象共下土實井,舜從匿空出,去。瞽叟、象喜,以舜爲已死。象曰:「本謀者象。」象與其父母分,於是曰:「舜妻堯二女與琴,象取之;牛羊倉廩,予父母。」象乃止舜宮居,鼓其琴。舜往見之。象鄂不懌,曰:「我思舜正鬱陶!」舜曰:「然,爾其庶矣!」舜復事瞽叟,愛弟彌謹。於是堯乃試舜五典百官,皆治。

昔高陽氏有才子八人,世得其利,謂之「八愷」。高辛氏有才子八人,世謂之「八元」。此十六族者,世濟其美,不隕其名。至於堯,堯未能舉。舜舉八愷,使主后土,以揆百事,莫不時序。舉八元,使布五教于四方,父義,母慈,兄友,弟恭,子孝,內平外成。

昔帝鴻氏有不才子,掩義隱賊,好行凶慝,天下謂之渾沌。少暤氏有不才子,毀信惡忠,崇飾惡言,天下謂之窮奇。顓頊氏有不才子,不可教訓,不知話言,天下謂之檮杌。此三族世憂之。至于堯,堯未能去。縉雲氏有不才子,貪于飲食,冒于貨賄,天下謂之饕餮。天下惡之,比之三凶。舜賓於四門,乃流四凶族,遷于四裔,以御螭魅,於是四門辟,言毋凶人也。

舜入于大麓,烈風雷雨不迷,堯乃知舜之足授天下。堯老,使舜攝行天子政,巡狩。舜得舉,用事二十年,而堯使攝政。攝政八年而堯崩。三年喪畢,讓丹朱,天下歸舜。而禹、皋陶、契、后稷、伯夷、夔、龍、倕、益、彭祖自堯時而皆舉用,未有分職。於是舜乃至於文祖,謀于四嶽,辟四門,明通四方耳目,命十二牧論帝德,行厚德,遠佞人,則蠻夷率服。舜謂四嶽曰:「有能奮庸美堯之事者,使居官相事?」皆曰:「伯禹爲司空,可美帝功。」舜曰:「嗟,然!禹,汝平水土,維是勉哉。」禹拜稽首,讓於稷、契與皋陶。舜曰:「然,往矣。」舜曰:「弃,黎民始飢,汝后稷,播時百穀。」舜曰:「契,百姓不親,五品不馴,汝爲司徒,而敬敷五教,在寬。」舜曰:「皋陶,蠻夷猾夏,寇賊姦軌,汝作士,五刑有服,五服三就;五流有度,五度三居:維明能信。」舜曰:「誰能馴予工?」皆曰垂可。於是以垂爲共工。舜曰:「誰能馴予上下草木鳥獸?」皆曰益可。於是以益爲朕虞。益拜稽首,讓于諸臣朱虎、熊羆。舜曰:「往矣,汝諧。」遂以朱虎、熊羆爲佐。舜曰:「嗟!四嶽,有能典朕三禮?」皆曰伯夷可。舜曰:「嗟!伯夷,以汝爲秩宗,夙夜維敬,直哉維靜絜。」伯夷讓夔、龍。舜曰:「然。以夔爲典樂,教稺子,直而溫,寬而栗,剛而毋虐,簡而毋傲;詩言意,歌長言,聲依永,律和聲,八音能諧,毋相奪倫,神人以和。」夔曰:「於!予擊石拊石,百獸率舞。」舜曰:「龍,朕畏忌讒說殄僞,振驚朕衆,命汝爲納言,夙夜出入朕命,惟信。」舜曰:「嗟!女二十有二人,敬哉,惟時相天事。」三歲一考功,三考絀陟,遠近衆功咸興。分北三苗。

此二十二人咸成厥功:皋陶爲大理,平,民各伏得其實;伯夷主禮,上下咸讓;垂主工師,百工致功;益主虞,山澤辟;弃主稷,百穀時茂;契主司徒,百姓親和;龍主賓客,遠人至;十二牧行而九州莫敢辟違;唯禹之功爲大,披九山,通九澤,決九河,定九州,各以其職來貢,不失厥宜。方五千里,至于荒服。南撫交阯、北發,西戎、析枝、渠廋、氐、羌,北山戎、發、息慎,東長、鳥夷,四海之內咸戴帝舜之功。於是禹乃興九招之樂,致異物,鳳皇來翔。天下明德皆自虞帝始。

舜年二十以孝聞,年三十堯舉之,年五十攝行天子事,年五十八堯崩,年六十一代堯踐帝位。踐帝位三十九年,南巡狩,崩於蒼梧之野。葬於江南九疑,是爲零陵。舜之踐帝位,載天子旗,往朝父瞽叟,夔夔唯謹,如子道。封弟象爲諸侯。舜子商均亦不肖,舜乃豫薦禹於天。十七年而崩。三年喪畢,禹亦乃讓舜子,如舜讓堯子。諸侯歸之,然後禹踐天子位。堯子丹朱,舜子商均,皆有疆土,以奉先祀。服其服,禮樂如之。以客見天子,天子弗臣,示不敢專也。

結語

自黃帝至舜、禹,皆同姓而異其國號,以章明德。故黃帝爲有熊,帝顓頊爲高陽,帝嚳爲高辛,帝堯爲陶唐,帝舜爲有虞。帝禹爲夏后而別氏,姓姒氏。契爲商,姓子氏。弃爲周,姓姬氏。

太史公論

太史公曰:學者多稱五帝,尚矣。然尚書獨載堯以來;而百家言黃帝,其文不雅馴,薦紳先生難言之。孔子所傳宰予問五帝德及帝繫姓,儒者或不傳。余嘗西至空桐,北過涿鹿,東漸於海,南浮江淮矣,至長老皆各往往稱黃帝、堯、舜之處,風教固殊焉,總之不離古文者近是。予觀春秋、國語,其發明五帝德、帝繫姓章矣,顧弟弗深考,其所表見皆不虛。書缺有閒矣,其軼乃時時見於他說。非好學深思,心知其意,固難爲淺見寡聞道也。余并論次,擇其言尤雅者,故著爲本紀書首。

附錄《巻三十一 呉太伯世家 第一》

呉太伯

呉太伯,太伯弟仲雍,皆周太王之子,而王季暦之兄也。季歴賢,而有聖子昌,太王欲立季暦以及昌,於是太伯、仲雍二人乃犇荊蠻,文身斷髮,示不可用,以避季暦。季暦果立,是爲王季,而昌爲文王。太伯之犇荊蠻,自號句呉。荊蠻義之,從而歸之千餘家,立爲呉太伯。

太伯卒,無子,弟仲雍立,是爲呉仲雍。仲雍卒,子季簡立。季簡卒,子叔達立。叔達卒,子周章立。是時周武王克殷,求太伯、仲雍之後,得周章。周章已君呉,因而封之。乃封周章弟虞仲於周之北故夏虚,是爲虞仲,列爲諸侯。

周章卒,子熊遂立,熊遂卒,子柯相立。柯相卒,子彊鳩夷立。彊鳩夷卒,子餘橋疑吾立。餘橋疑吾卒,子柯盧立。柯盧卒,子周繇立。周繇卒,子屈羽立。屈羽卒,子夷吾立。夷吾卒,子禽處立。禽處卒,子轉立。轉卒,子頗髙立。頗髙卒,子句卑立。是時晉獻公滅周北虞公,以開晉伐虢也。句卑卒,子去齊立。去齊卒,子壽夢立。壽夢立而呉始益大,稱王。

自太伯作呉,五世而武王克殷,封其後爲二:其一虞,在中國;其一呉,在夷蠻。十二世而晉滅中國之虞。中國之虞滅二世,而夷蠻之呉興。大凡從太伯至壽夢十九世。

太伯弟仲雍十九世孫 壽夢

王壽夢二年,楚之亡大夫申公巫臣怨楚將子反而犇晉,自晉使呉,教呉用兵乘車,令其子爲呉行人,呉於是始通於中國。呉伐楚。十六年,楚共王伐呉,至衡山。

二十五年,王壽夢卒。壽夢有子四人,長曰諸樊,次曰餘祭,次曰餘眛,次曰季札。季札賢,而壽夢欲立之,季札讓不可,於是乃立長子諸樊,攝行事當國。

壽夢長子 諸樊

王諸樊元年,諸樊已除喪,讓位季札。季札謝曰:「曹宣公之卒也,諸侯與曹人不義曹君,將立子臧,子臧去之,以成曹君,君子曰『能守節矣』。君義嗣,誰敢干君!有國,非吾節也。劄雖不材,原附於子臧之義。」呉人固立季札,季札棄其室而耕,乃舍之。秋,呉伐楚,楚敗我師。四年,晉平公初立。

十三年,王諸樊卒。有命授弟餘祭,欲傳以次,必致國於季札而止,以稱先王壽夢之意,且嘉季札之義,兄弟皆欲致國,令以漸至焉。季札封於延陵,故號曰延陵季子。

壽夢次子 餘祭

王餘祭三年,齊相慶封有罪,自齊來犇呉。呉予慶封硃方之縣,以爲奉邑,以女妻之,富於在齊。

四年,呉使季札聘於魯,請觀周樂。爲歌《周南》、《召南》,曰:「美哉,始基之矣,猶未也。然勤而不怨。」歌《邶》、《鄘》、《衞》,曰:「美哉,淵乎,憂而不困者也。吾聞衞康叔、武公之德如是,是其《衞風》乎?」歌《王》,曰:「美哉,思而不懼,其周之東乎?」歌《鄭》,曰:「其細已甚,民不堪也,是其先亡乎?」歌《齊》,曰:「美哉,泱泱乎大風也哉。表東海者,其太公乎?國未可量也。」歌《豳》,曰:「美哉,蕩蕩乎,樂而不淫,其周公之東乎?」歌《秦》,曰:「此之謂夏聲。夫能夏則大,大之至也,其周之舊乎?」歌《魏》,曰:「美哉,渢渢乎,大而婉,儉而易,行以德輔,此則盟主也。」歌《唐》,曰:「思深哉,其有陶唐氏之遺風乎?不然,何憂之遠也?非令德之後,誰能若是!」歌《陳》,曰:「國無主,其能久乎?」自《鄶》以下,無譏焉。歌《小雅》,曰:「美哉,思而不貳,怨而不言,其周德之衰乎?猶有先王之遺民也。」歌《大雅》,曰:「廣哉,熙熙乎,曲而有直體,其文王之德乎?」歌《頌》,曰:「至矣哉,直而不倨,曲而不詘,近而不偪,遠而不攜,而遷不淫,複而不厭,哀而不愁,樂而不荒,用而不匱,廣而不宣,施而不費,取而不貪,處而不厎,行而不流。五聲和,八風平,節有度,守有序,盛德之所同也。」見舞《象箾》、《南籥》者,曰:「美哉,猶有感。」見舞《大武》,曰:「美哉,周之盛也其若此乎?」見舞《韶護》者,曰:「聖人之弘也,猶有慚德,聖人之難也!」見舞《大夏》,曰:「美哉,勤而不德!非禹其誰能及之?」見舞《招箾》,曰:「德至矣哉,大矣,如天之無不燾也,如地之無不載也,雖甚盛德,無以加矣。觀止矣,若有他樂,吾不敢觀。」

去魯,遂使齊。説晏平仲曰:「子速納邑與政。無邑無政,乃免於難。齊國之政將有所歸;未得所歸,難未息也。」故晏子因陳桓子以納政與邑,是以免於欒髙之難。

去齊,使於鄭。見子産,如舊交。謂子産曰:「鄭之執政侈,難將至矣,政必及子。子爲政,愼以禮。不然,鄭國將敗。」去鄭,適衞。説蘧瑗、史狗、史鳅、公子荊、公叔發、公子朝曰:「衞多君子,未有患也。」

自衞如晉,將舍於宿,聞鍾聲,曰:「異哉!吾聞之,辯而不德,必加於戮。夫子獲罪於君以在此,懼猶不足,而又可以畔乎?夫子之在此,猶燕之巣於幕也。君在殯而可以樂乎?」遂去之。文子聞之,終身不聽琴瑟。

適晉,説趙文子、韓宣子、魏獻子曰:「晉國其萃於三家乎!」將去,謂叔向曰:「吾子勉之!君侈而多良,大夫皆富,政將在三家。吾子直,必思自免於難。」

季札之初使,北過徐君。徐君好季札劍,口弗敢言。季札心知之,爲使上國,未獻。還至徐,徐君已死,於是乃解其寶劍,系之徐君塚樹而去。從者曰:「徐君已死,尚誰予乎?」季子曰:「不然。始吾心已許之,豈以死倍吾心哉!」

七年,楚公子圍弑其王夾敖而代立,是爲靈王。十年,楚靈王會諸侯而以伐呉之硃方,以誅齊慶封。呉亦攻楚,取三邑而去。十一年,楚伐呉,至雩婁。十二年,楚複來伐,次於乾谿,楚師敗走。

十七年,王餘祭卒,弟餘眛立。

壽夢三子 餘眛

王餘眛二年,楚公子棄疾弑其君靈王代立焉。

四年,王餘眛卒,欲授弟季札。季札讓,逃去。於是呉人曰:「先王有命,兄卒弟代立,必致季子。季子今逃位,則王餘眛後立。今卒,其子當代。」乃立王餘眛之子僚爲王。

壽夢孫餘眛子 僚

王僚二年,公子光伐楚,敗而亡王舟。光懼,襲楚,複得王舟而還。

五年,楚之亡臣伍子胥來奔,公子光客之。公子光者,王諸樊之子也。常以爲吾父兄弟四人,當傳至季子。季子即不受國,光父先立。即不傳季子,光當立。陰納賢士,欲以襲王僚。

八年,呉使公子光伐楚,敗楚師,迎楚故太子建母於居巣以歸。因北伐,敗陳、蔡之師。九年,公子光伐楚,拔居巣、鍾離。初,楚邊邑卑梁氏之處女與呉邊邑之女爭桑,二女家怒相滅,兩國邊邑長聞之,怒而相攻,滅呉之邊邑。呉王怒,故遂伐楚,取兩都而去。

伍子胥之初奔呉,説呉王僚以伐楚之利。公子光曰:「胥之父兄爲僇於楚,欲自報其仇耳。未見其利。」於是伍員知光有他志,乃求勇士專諸,見之光。光喜,乃客伍子胥。子胥退而耕於野,以待專諸之事。

十二年冬,楚平王卒。十三年春,呉欲因楚喪而伐之,使公子蓋餘、燭庸以兵圍楚之六、灊。使季札於晉,以觀諸侯之變。楚發兵絶呉兵後,呉兵不得還。於是呉公子光曰:「此時不可失也。」告專諸曰:「不索何獲!我眞王嗣,當立,吾欲求之。季子雖至,不吾廢也。」專諸曰:「王僚可殺也。母老子弱,而兩公子將兵攻楚,楚絶其路。方今呉外困於楚,而内空無骨鯁之臣,是無奈我何。」光曰:「我身,子之身也。」四月丙子,光伏甲士於窟室,而謁王僚飲。王僚使兵陳於道,自王宮至光之家,門階戸席,皆王僚之親也,人夾持鈹。公子光詳爲足疾,入於窟室,使專諸置匕首於炙魚之中以進食。手匕首刺王僚,鈹交於匈,遂弑王僚。公子光竟代立爲王,是爲呉王闔廬。闔廬乃以專諸子爲卿。

季子至,曰:「苟先君無廢祀,民人無廢主,社稷有奉,乃吾君也。吾敢誰怨乎?哀死事生,以待天命。非我生亂,立者從之,先人之道也。」複命,哭僚墓,復位而待。呉公子燭庸、蓋餘二人將兵遇圍於楚者,聞公子光弑王僚自立,乃以其兵降楚,楚封之於舒。

壽夢孫諸樊子 闔廬

王闔廬元年,舉伍子胥爲行人而與謀國事。楚誅伯州犁,其孫伯嚭亡奔呉,呉以爲大夫。

三年,呉王闔廬與子胥、伯嚭將兵伐楚,拔舒,殺呉亡將二公子。光謀欲入郢,將軍孫武曰:「民勞,未可,待之。」四年,伐楚,取六與灊。五年,伐越,敗之。六年,楚使子常囊瓦伐呉。迎而撃之,大敗楚軍於豫章,取楚之居巣而還。

九年,呉王闔廬請伍子胥、孫武曰:「始子之言郢未可入,今果如何?」二子對曰:「楚將子常貪,而唐、蔡皆怨之。王必欲大伐,必得唐、蔡乃可。」闔廬從之,悉興師,與唐、蔡西伐楚,至於漢水。楚亦發兵拒呉,夾水陳。呉王闔廬弟夫槩欲戰,闔廬弗許。夫槩曰:「王已屬臣兵,兵以利爲上,尚何待焉?」遂以其部五千人襲冒楚,楚兵大敗,走。於是呉王遂縱兵追之。比至郢,五戰,楚五敗。楚昭王亡出郢,奔鄖。鄖公弟欲弑昭王,昭王與鄖公犇隨。而呉兵遂入郢。子胥、伯嚭鞭平王之屍以報父讎。

十年春,越聞呉王之在郢,國空,乃伐呉。呉使別兵撃越。楚告急秦,秦遣兵救楚撃呉,呉師敗。闔廬弟夫槩見秦越交敗呉,呉王留楚不去,夫槩亡歸呉而自立爲呉王。闔廬聞之,乃引兵歸,攻夫槩。夫槩敗奔楚。楚昭王乃得以九月複入郢,而封夫槩於堂谿,爲堂谿氏。十一年,呉王使太子夫差伐楚,取番。楚恐而去郢徙鄀。

十五年,孔子相魯。

十九年夏,呉伐越,越王句踐迎撃之槜李。越使死士挑戰,三行造呉師,呼,自剄。呉師觀之,越因伐呉,敗之姑蘇,傷呉王闔廬指,軍卻七裏。呉王病傷而死。闔廬使立太子夫差,謂曰:「爾而忘句踐殺汝父乎?」對曰:「不敢!」三年,乃報越。

壽夢曾孫闔廬子 夫差

王夫差元年,以大夫伯嚭爲太宰。習戰射,常以報越爲志。二年,呉王悉精兵以伐越,敗之夫椒,報姑蘇也。越王句踐乃以甲兵五千人棲於會稽,使大夫種因呉太宰嚭而行成,請委國爲臣妾。呉王將許之,伍子胥諫曰:「昔有過氏殺斟灌以伐斟尋,滅夏後帝相。帝相之妃後緡方娠,逃於有仍而生少康。少康爲有仍牧正。有過又欲殺少康,少康奔有虞。有虞思夏德,於是妻之以二女而邑之於綸,有田一成,有衆一旅。後遂收夏衆,撫其官職。使人誘之,遂滅有過氏,複禹之績,祀夏配天,不失舊物。今呉不如有過之彊,而句踐大於少康。今不因此而滅之,又將寬之,不亦難乎!且句踐爲人能辛苦,今不滅,後必悔之。」呉王不聽,聽太宰嚭,卒許越平,與盟而罷兵去。

七年,呉王夫差聞齊景公死而大臣爭寵,新君弱,乃興師北伐齊。子胥諫曰:「越王句踐食不重味,衣不重采,吊死問疾,且欲有所用其衆。此人不死,必爲呉患。今越在腹心疾而王不先,而務齊,不亦謬乎!」呉王不聽,遂北伐齊,敗齊師於艾陵。至繒,召魯哀公而徴百牢。季康子使子貢以周禮説太宰嚭,乃得止。因留略地於齊魯之南。

九年,爲騶伐魯,至與魯盟乃去。

十年,因伐齊而歸。

十一年,複北伐齊。 越王句踐率其衆以朝呉,厚獻遺之,呉王喜。唯子胥懼,曰:「是棄呉也。」諫曰:「越在腹心,今得志於齊,猶石田,無所用。且盤庚之誥有顛越勿遺,商之以興。」呉王不聽,使子胥於齊,子胥屬其子於齊鮑氏,還報呉王。呉王聞之,大怒,賜子胥屬鏤之劍以死。將死,曰:「樹吾墓上以梓,令可爲器。抉吾眼置之呉東門,以觀越之滅呉也。」

齊鮑氏弑齊悼公。呉王聞之,哭於軍門外三日,乃從海上攻齊。齊人敗呉,呉王乃引兵歸。

十三年,呉召魯、衞之君會於橐皋。

十四年春,呉王北會諸侯於黃池,欲霸中國以全周室。六月子,越王句踐伐呉。乙酉,越五千人與呉戰。丙戌,虜呉太子友。丁亥,入呉。呉人告敗於王夫差,夫差惡其聞也。或泄其語,呉王怒,斬七人於幕下。七月辛丑,呉王與晉定公爭長。呉王曰:「於周室我爲長。」晉定公曰:「於姬姓我爲伯。」趙鞅怒,將伐呉,乃長晉定公。呉王已盟,與晉別,欲伐宋。太宰嚭曰:「可勝而不能居也。」乃引兵歸國。國亡太子,内空,王居外久,士皆罷敝,於是乃使厚幣以與越平。

十五年,齊田常殺簡公。

十八年,越益彊。越王句踐率兵伐敗呉師於笠澤。楚滅陳。

二十年,越王句踐複伐呉。二十一年,遂圍呉。二十三年十一月丁卯,越敗呉。越王句踐欲遷呉王夫差於甬東,予百家居之。呉王曰:「孤老矣,不能事君王也。吾悔不用子胥之言,自令陷此。」遂自剄死。越王滅呉,誅太宰嚭,以爲不忠,而歸。

太史公曰

太史公曰:孔子言「太伯可謂至德矣,三以天下讓,民無得而稱焉」。余讀春秋古文,乃知中國之虞與荊蠻句呉兄弟也。延陵季子之仁心,慕義無窮,見微而知淸濁。嗚呼,又何其閎覽博物君子也!

附錄《卷六十一 伯夷列傳 第一》

夫學者載籍極博,猶考信於六藝。詩書雖缺,然虞夏之文可知也。堯將遜位,讓於虞舜,舜禹之閒,岳牧咸薦,乃試之於位,典職數十年,功用既興,然後授政。示天下重器,王者大統,傳天下若斯之難也。而說者曰堯讓天下於許由,許由不受,恥之逃隱。及夏之時,有卞隨、務光者。此何以稱焉?太史公曰:余登箕山,其上蓋有許由冢云。孔子序列古之仁聖賢人,如吳太伯、伯夷之倫詳矣。余以所聞由、光義至高,其文辭不少概見,何哉?

孔子曰:「伯夷、叔齊,不念舊惡,怨是用希。」「求仁得仁,又何怨乎?」余悲伯夷之意,睹軼詩可異焉。其傳曰:

伯夷、叔齊,孤竹君之二子也。父欲立叔齊,及父卒,叔齊讓伯夷。伯夷曰:「父命也。」遂逃去。叔齊亦不肯立而逃之。國人立其中子。於是伯夷、叔齊聞西伯昌善養老,盍往歸焉。及至,西伯卒,武王載木主,號為文王,東伐紂。伯夷、叔齊叩馬而諫曰:「父死不葬,爰及干戈,可謂孝乎?以臣弒君,可謂仁乎?」左右欲兵之。太公曰:「此義人也。」扶而去之。武王已平殷亂,天下宗周,而伯夷、叔齊恥之,義不食周粟,隱於首陽山,采薇而食之。及餓且死,作歌。其辭曰:「登彼西山兮,采其薇矣。以暴易暴兮,不知其非矣。神農、虞、夏忽焉沒兮,我安適歸矣?于嗟徂兮,命之衰矣!」遂餓死於首陽山。

由此觀之,怨邪非邪?

或曰:「天道無親,常與善人。」若伯夷、叔齊,可謂善人者非邪?積仁絜行如此而餓死!且七十子之徒,仲尼獨薦顏淵為好學。然回也屢空,糟糠不厭,而卒蚤夭。天之報施善人,其何如哉?盜蹠日殺不辜,肝人之肉,暴戾恣睢,聚黨數千人橫行天下,竟以壽終。是遵何德哉?此其尤大彰明較著者也。若至近世,操行不軌,專犯忌諱,而終身逸樂,富厚累世不絕。或擇地而蹈之,時然後出言,行不由徑,非公正不發憤,而遇禍災者,不可勝數也。余甚惑焉,儻所謂天道,是邪非邪?

子曰「道不同不相為謀」,亦各從其志也。故曰「富貴如可求,雖執鞭之士,吾亦為之。如不可求,從吾所好」。「歲寒,然後知松柏之後凋」。舉世混濁,清士乃見。豈以其重若彼,其輕若此哉?

「君子疾沒世而名不稱焉。」賈子曰:「貪夫徇財,烈士徇名,夸者死權,眾庶馮生。」「同明相照,同類相求。」「雲從龍,風從虎,聖人作而萬物睹。」伯夷、叔齊雖賢,得夫子而名益彰。顏淵雖篤學,附驥尾而行益顯。巖穴之士,趣舍有時若此,類名堙滅而不稱,悲夫!閭巷之人,欲砥行立名者,非附青雲之士,惡能施于後世哉?