课程分节记录

1前言 Introduction

這門課的原始動機,就是希望打破歷史思維有「標準答案」這種想法,希望同學在上這門課後,都能打破思想的框框,解放各位的思辨能力。在這門課裡,會藉由歷史案例,來向各位示範學習歷史可以如何思維;但希望同學壹定要記得,不要把老師的答案當成是「標準答案」。人文學的本質是思辨,思辨有「好」和「更好」的答案,但根本沒有「標準答案」。

開宗明義

看一本书必要得到一本书的好处,上一门课必要得到一门课的好处。

这门课的目的在于藉由学习历史锻炼思辨能力。

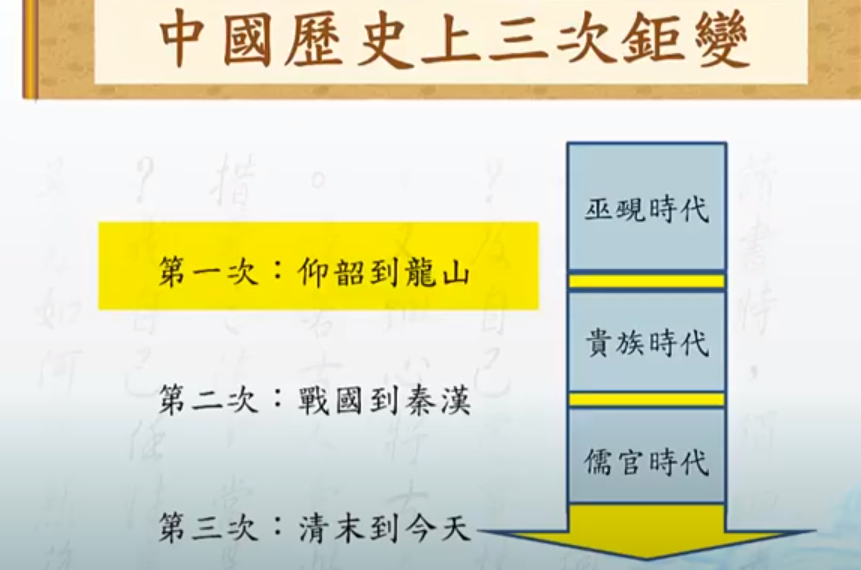

你活在一個什麼樣的時代

这里讲得不好,首先仰韶时代肯定不是太平祥和、人人平等的,阶级也不是龙山时代才出现。

春秋战国以前,墓葬差异不大是庙祭要求薄葬导致的,厚葬之风是礼崩乐坏的表现。这个可以参考李竞恒的《清明节话庙祭和墓祭:后者起源于唐,与家族共同体观念削弱有关》:

庙祭是一个维系若干死者作为小共同体的结构,体现的是死者死后呈现为家族共同体,无论一个君主或贵族再了不起,他的权力来源和成就也归属于这个死者与生者的共同体。凭借这个共同体的网络结构和历史惯性,个体的权力受到习惯的制约。而墓祭则主要是面对死者这一个具体的个体,是脱离了家族共同体和习惯约束的个体。

清明上坟扫墓祭祖,起源于唐代的寒食节上坟,唐玄宗开元二十年诏书说,“寒食上墓,礼经无文。近世相传,浸以成俗”,“宜许上墓,用拜扫礼”,就是说唐人自己也知道寒食节扫墓是不符合先秦经书和古礼的。因为先秦古礼那里,祭祀祖先是“庙祭”,而不是墓祭,这一点对于现代人来说是比较陌生的。

先秦典籍详细记载了庙祭,就是在贵族的祖庙中向祖先神牌献祭,有时或者让死者的孙子或臣下穿着死者的衣服担任“神尸”,吃喝祭品受祭。《礼记•檀弓上》说“古也墓而不坟”,就是说墓葬不太重要,连地面标志都不用做。

顾炎武谈到,最早提及到坟墓上祭拜的是《礼记•曾子问》的“向墓而为坛”,古不墓祭是先秦古礼的原则,但向墓为坛只是一种“礼之权”,是一种权宜之计。“秦兴西戎,宗庙之礼无闻,而特起寝殿于墓侧”。就是说先秦华夏正统古礼是一定要到祖庙、宗庙里面去祭祀的,而秦国因为出自西戎蛮族,不懂得正统之礼,所以大搞到坟墓上去祭祀。而这一点影响了汉代以来的制度,只有晋宣王遗嘱要求子孙不准上坟祭祀才是“尤为近古”。而梁武帝以来到唐朝皇帝开始“谒陵”,甚至把寒食节上坟编入“五礼”,都是违背先秦古礼的,所以韩愈《丰陵行》中批评这些上坟行为,并指出“墓藏庙祭不可乱”(《日知录》卷十五)。韩愈要坚守古礼,反对唐朝上坟,他坚持的理由就是先秦古制中墓葬的功能是埋葬遗体,而祖先只会在祖庙中接受祭祀和祭品。

顾炎武也将庙祭逐渐变为墓祭视为一种堕落的过程,他认为堕落开先河的原因是秦国野蛮没文化。从考古发掘来看,殷商和周代一些诸侯国还是有墓祭的,比如1976年发掘的商代王陵墓区,发现了很多祭祀坑,这说明商人会在墓葬旁举行祭祀(《考古》1982年4期)。周代的晋国有不守礼的历史,孔子评价晋文公“谲而不正”,甚至想用周天子葬礼的“请隧”,有曲沃代翼、假途灭虢等一系列诡谲不守礼的背景。体现在祭祀上,晋国也大搞墓祭,晋侯墓地晋侯、晋侯夫人墓前墓道旁都有祭祀坑,有的埋马,有的埋牛(《考古》1997年11期)。

顾炎武批评的秦国,自然也是大搞墓祭的,甘肃礼县大堡山秦公大墓,M2可能是秦庄公墓,M3可能是秦襄公墓,大墓旁都有祭祀坑,“这种祭祀坑和墓葬的密切关系与我们在安阳所看到的祭祀坑与大墓的关系大致相同,就是祭祀附近大墓墓主的”(《文物》2011年5期)。这是秦人和殷人都墓祭的证据。到了战国时期,随着礼崩乐坏的加剧,出现了大量墓祭现象,如中山国的君主坟墓都修建在高大的土台之上,上面还修建着华丽的享台建筑,用来祭祀墓主。

那么庙祭和墓祭背后,到底有怎样不同的精神世界和社会组织结构呢?简单来说,庙祭是一个维系若干死者作为小共同体的结构,体现的是死者死后呈现为家族共同体,无论一个君主或贵族再了不起,他的权力来源和成就也归属于这个死者与生者的共同体。凭借这个共同体的网络结构和历史惯性,个体的权力受到习惯的制约。而墓祭则主要是面对死者这一个具体的个体,是脱离了家族共同体和习惯约束的个体。

尤其是“礼崩乐坏”,君权崛起,从君主个体的角度来说,墓祭显然是更好的体验,一个伟大君主应该享受独立的陵寝和祭祀。巍峨的秦始皇陵,就是很好的注脚。有学者观察到战国时期君主墓葬“有意在淡化宗族血缘关系,凸显国君至高无上地位的‘独立陵园制’。独立陵园制的出现表明以宗法制度为基础的血缘政治受到了巨大冲击,君权凌驾于一切之上”(宋玲平:《晋系墓葬制度研究》)。“将祭祀逝去祖先的一部分活动转移到墓穴之上的享堂内进行,可能与东周时期血缘宗法观念的逐步削弱有关。不再刻意强调宗族宗庙内的神主排位与血缘联合,而逐步显现个体家庭以及墓主个人的存在与地位”(胡进驻:《殷墟晚商墓葬研究》)。

可以看出,庙祭变为墓祭,其实是伴随着小共同体瓦解,社会原子化和君权崛起的一个过程。死后世界从一个家族的成员们共同接受子孙祭品,通过“血食”延续魂魄,变为一个个体在自己的坟墓领地内吃喝玩耍。秦始皇陵到西汉帝王的巨大陵寝,都在凸显作为个体君主的伟大和个性,而陵园的庞大附属建筑也为帝王个体提供墓祭。他们治下被编户齐民的民众,也没有家族之庙,而是独自向原子小家庭的死者墓祭。过去,家族不死则个体永生,此时,个体之死就是死亡,因此原子个体求神仙和炼丹思想开始大量兴盛。用汉武帝的话说,如果能像黄帝一样乘龙升天,“吾视去妻、子如脱屐耳”。

唐代将寒食墓祭纳入“五礼”,显然并不是礼,而只是一种“权”。宋代寒食节并入清明节,清明上坟作为一种民间的“俗”,也是“权”和一个客观事实。但很多宋儒是想重建先秦古礼的,朱熹批评“今士人无家庙”,张栻尝试“谋建家庙”,甚至鼓励平民模仿先秦贵族建立家庙,修订家谱,其实就是努力重建社会的过程。

三代的情况也并非完全是以血缘决定政治和社会地位,而且直到周公时代,宗法制度才正式建立,不能笼统地说三代都依靠宗法制度统治。协和万邦的时代本身就得靠血亲和姻亲维系生存。

三种统治层次:法治–>洪范–>礼运

后面错误也不少,先秦时代有名有姓的人显然都是贵族出身,只是家道衰败才沦为”平民“。后世也有很多这样的情况,比如汉室宗亲后来的昭烈帝刘备年轻时也得靠编草鞋为生。此外汉太祖显然不是流氓而是崇拜信陵君的游侠,陈胜的身份是”干部“而不是佃农……

今日可曾有人把中华文化当成是自己生命的中心、信仰的终极、奋斗的目标?

讀歷史有甚麼用

歷史學是培養各種領袖與人才的必備教育,因為它能夠使人對過去「稽其興壞成敗之理」(《史記‧太史公自序》)。

现代历史教育是培养工匠的一部分,可有可无。

重视长期细致的思辨教育,而非短期大量的灌输式记忆。如《木兰诗》:唧唧复唧唧,木兰当户织。唧唧声不是织布机发出的声音,因为后面说”不闻机杼声,唯闻女叹息。“《琵琶行》中也有如此用法:我闻琵琶已叹息,又闻此语重唧唧“。

如何讀歷史才有用

读历史的第一个作用——启发智慧。

宋代著名的史學家呂祖謙,就說過如何讀歷史的方法:

人二三十年讀聖人書,一旦遇事,便與里巷人無異… …觀史如身在其中,見事之利害,時而禍患,必掩卷自思,使我遇此等事,當作何處之。如此觀史,學問亦可以進,智識亦可以高,方為有益。

伪清左宗棠:

讀書時,須細看古人處一事,接一物,是如何思量?如何氣象?及自己處事接物時,又細心將古人比擬。設若古人當此,其措置之法,當是如何?我自己任性為之,又當如何?然後自己過錯始見,古人道理始出。斷不可以古人之書,與自己處事接物為兩事。

读到最關鍵處,把書蓋上!

如果你是他,你會怎麼辦?

1、设身处地。把自己放在那个人的位置去想,每一个人物都想一遍,在那个环境下你会做什么选择。

2、揣摩通透。把每一个环境都想的清清楚楚,每一种可能性都想到。

3、体贴入微。做到以上两点还不够,想到每一种可能性是道理,但人不只有道理,人还有性情。

4、洞察表里。做到以上三点就能洞察表里,如此方能更好的理解历史。

不断拿书中的道理与自己的生命互相印证!

下面是补充内容。

《宋元学案第051卷 卷五十一 東萊學案(黃氏原本、全氏修定)》

人二三十年讀聖人書,一旦遇事,便與里巷人無異。或有一聽老成人之語,便能終身服膺。豈老成人之言過于《六經》哉!只緣讀書不作有用看故也。

《呂祖謙東萊集·史說》:

大抵史有二體:編年之體始於左氏,紀傳之體始於司馬遷。其後班、范、陳壽之徒紀傳之體常不絕,至於編年之體則未有續之者。蓋溫公作通鑑,正欲續左氏。左氏之傳終云:『智伯貪而愎,故韓魏反而喪之。』左氏終於此,故通鑑始於此。然編年與紀傳互有得失,論一時之事,紀傳不如編年,論一人之得失,編年不如紀傳,要之二者皆不可廢。韓、魏之事,溫公論之詳矣,今姑言看通鑑之法。

昔陳瑩中嘗謂通鑑如藥山,隨取隨得。然雖是有藥山,又須是會采,若不能采,不過傳聞強記而已。壺丘子問於列子曰:『人之所遊,觀其所見;我之所遊,觀其所變。』此可取以為看史之法。大抵看史見治則以為治,見亂而以為亂,見一事則止知一事。何取觀史,當如身在其中,見事之利害時之禍患,必掩卷自思,使我遇此等事,當作如何處之,如此觀史,學問亦可以進,知識亦可以高方為有益。

苏轼《答王庠书》:

别纸累幅,过当。老病废忘,岂堪英俊如此责望也?少年应科目时,记录名数沿革及题目等,大略与近岁应举者同尔。亦有节目,文字才尘忝后,便被举主取去,今日皆无有,然亦无用也,实无捷径必得之术。但如君高材强力,积学数年,自有可得之道,而其实皆命也。但卑意欲少年为学者,每读书,皆作数过尽之。书富如入海,百货皆有之,人之精力,不能兼收尽取,但得其所欲求者耳。故愿学者,每次作一意求之。如欲求古人兴亡治乱圣贤作用,但作此意求之,勿生余念。又别作一次求事迹故实典章文物之类,亦如之。他皆仿此。此虽迂钝,而他日学成,八面受敌,与涉猎者不可同日而语也。甚非速化之术,可笑!可笑!

經典閱讀示例

《留侯世家》圯上纳履

良嘗間從容步游下邳圯上,有一老父,衣褐,至良所,直墮其履圯下,顧謂良曰:「孺子,下取履!」良鄂然,欲毆之。為其老,彊忍,下取履。父曰:「履我!」良業為取履,因長跪履之。父以足受,笑而去。良殊大驚,隨目之。父去里所,復還,曰:「孺子可敎矣。後五日平明,與我會此。」良因怪之,跪曰:「諾。」五日平明,良往。父已先在,怒曰:「與老人期,後,何也?」去,曰:「後五日早會。」五日雞鳴,良往。父又先在,復怒曰:「後,何也?」去,曰:「後五日復早來。」五日,良夜未半往。有頃,父亦來,喜曰:「當如是。」出一編書,曰:「讀此則為王者師矣。後十年興。十三年孺子見我濟北,穀城山下黃石即我矣。」遂去,無他言,不復見。旦日視其書,乃太公兵法也。良因異之,常習誦讀之。

圯:桥

留侯在博浪沙刺杀秦始皇失败后仍从容步游于下邳圯上,说明其人很有胆略

长跪履之——强调忍,一忍到底

先和后(先发制人后发制于人)——出乎意料地早才算绝对的先。

什么是先?什么是后?要绝对比人早,不要只是相对别人早。

结合《孙子兵法》”静如处女,敌人开户,后如脱兔,敌不及拒“。创造环境让敌人”半渡“然后击之!

忍为了让敌方失去防备,然后才能出奇制胜。历史就是讲时与变的学问,成就大业需要重视时机。

出奇制胜的例子:

沛公之從雒陽南出轘轅,良引兵從沛公,下韓十餘城,擊破楊熊軍。沛公乃令韓王成留守陽翟,與良俱南,攻下宛,西入武關。沛公欲以兵二萬人擊秦嶢下軍,良說曰:「秦兵尚強,未可輕。臣聞其將屠者子,賈豎易動以利。願沛公且留壁,使人先行,為五萬人具食,益為張旗幟諸山上,為疑兵,令酈食其持重寶啗秦將。」秦將果叛,欲連和俱西襲咸陽,沛公欲聽之。良曰:「此獨其將欲叛耳,恐士卒不從。不從必危,不如因其解擊之。」沛公乃引兵擊秦軍,大破之。遂北至藍田,再戰,秦兵竟敗。遂至咸陽,秦王子嬰降沛公。

留侯两个儿子一个叫辟强=避强=忍,不疑=信=先

讀書的三種境界

- 「誦」→背誦

- 「讀」→分析歸納

- 「念」→實踐

”常習誦讀之“中的習指鸟数飞也!

蘇軾《留侯論》

古之所謂豪傑之士者,必有過人之節,人情有所不能忍者。匹夫見辱,拔劍而起,挺身而鬥,此不足為勇也。天下有大勇者,卒然臨之而不驚,無故加之而不怒。此其所挾持者甚大,而其志甚遠也。

夫子房受書於圯上之老人也,其事甚怪;然亦安知其非秦之世,有隱君子者出而試之。觀其所以微見其意者,皆聖賢相與警戒之義;而世不察,以為鬼物,亦已過矣。且其意不在書。

當韓之亡,秦之方盛也,以刀鋸鼎鑊待天下之士。其平居無罪夷滅者,不可勝數。雖有賁、育,無所復施。夫持法太急者,其鋒不可犯,而其勢未可乘。子房不忍忿忿之心,以匹夫之力而逞於一擊之間;當此之時,子房之不死者,其間不能容髮,蓋亦已危矣。千金之子,不死於盜賊,何者?其身之可愛,而盜賊之不足以死也。子房以蓋世之才,不為伊尹、太公之謀,而特出於荊軻、聶政之計,以僥倖於不死,此圯上之老人所為深惜者也。是故倨傲鮮腆而深折之。彼其能有所忍也,然後可以就大事。故曰「孺子可教」也。

觀夫高祖之所以勝,而項籍之所以敗者,在能忍與不能忍之間而已矣。項籍唯不能忍,是以百戰百勝,而輕用其鋒;高祖忍之,養其全鋒,以待其弊,此子房教之也。當淮陰破齊而欲自王,高祖發怒,見於辭色。由此觀之,猶有剛強不忍之氣,非子房其誰全之?

太史公疑子房以為魁梧奇偉,而其狀貌乃如婦人女子,不稱其志氣。嗚呼!此其所以為子房歟!

2孔林與始皇陵 The Cemetery of Confucius and Emperor Qin

在本模塊中,我們將介紹中國歷史上的兩個重要人物孔子和秦始皇留下的遺產——孔林與秦始皇陵。從孔林與秦始皇陵出發,圍繞這兩個人物探討什麼是成功,什麼是失敗這一主題。在本模塊結束之前,你將要完成一份有趣的同伴互評作業。

孔子和秦始皇留下了什麼樣的遺產?

帝王曰陵,庶人曰墓,文武二圣成孔林、关林

秦始皇的后代都被胡亥杀光了,胡亥又被自己的老师赵高给杀了,这很符合法家人物”六亲不认“的特点。

但孔家也不是一直都人口繁盛的,相反,孔子后裔在大部分时间都是处境堪忧的。这个可参照知乎用户豆子的回答# 为什么孔子的后代多?

不要以为这是理所当然的。

孔子后裔发展到现在,能有数百万人,完全是历史的奇迹。

生命的奇迹。

我前几天回答了一个问题:豆子:中国的姓氏为什么起源大都是上古帝王的姓?,中国古代男子有后的概率非常低,才第三代,十个人里面就会有七个人绝后。十代下来,有很大概率一个都不剩。评论中有同学提出,只有帝王和大族才更有机会留下后裔,这自然是对的,皇帝、王子,拥有更多女性配偶,一人一生上百个子女不是梦,但平民没有,甚至无法娶妻。也有人拿孔子举例,说孔子是大族,所以子孙后代多。这是个误解,实际上,孔氏是有极高的概率绝嗣的,能存下来实属侥幸。

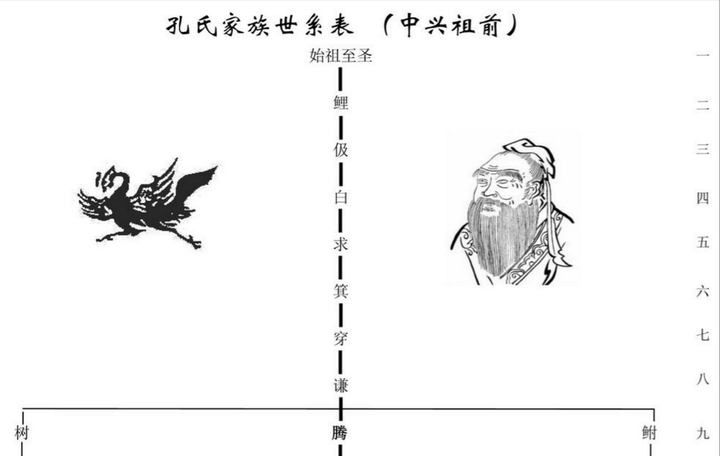

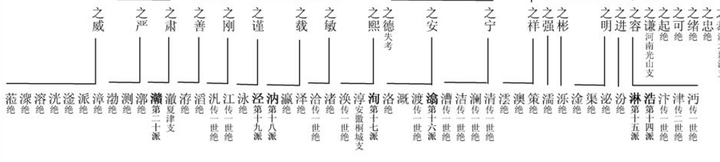

孔子七代单传,单传图谱如下:

孔子为初代,生二代孔鲤,

二代孔鲤,生三代孔伋,就是孟子的老师。

一直到第七代,都是单传,你想想,万一他们里边有哪个没活到结婚,你身边的孔氏后人……

第八代孔谦,终于打破了这根线,生了三个孩子:孔腾、孔树、孔鲋。

然而,孔树绝后了。

他是这么绝后的:

孔鲋也绝后了。

孔鲋博通经史,文采绝妙,善论古今,不耻下问,很像孔子,连生出来的后代都很像,全是单传。但他却没有孔子那么幸运,传到他自己的第八代,就绝了:

所以我们只能寄希望于孔腾了!

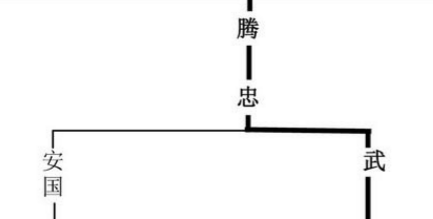

然而孔腾也只生了一个,也是单传,他的儿子名叫孔忠。到孔忠终于不再提心吊胆了,因为他生了俩。

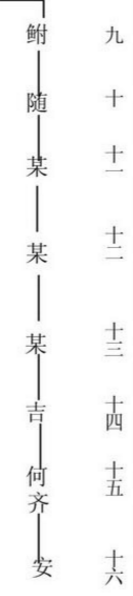

不过,孔忠的儿子,第十一代孔安国这一支,传到第二十一代又断后了。只有孔武的传了下去,孔武两代单传,到他孙子孔霸,终于是生了四个大胖小子。其中一个直接绝后,另外两个,一个传了两代就断后了,另一个传了六代,第六代有三个孩子,三人全部绝嗣。

唯有孔福,使得孔氏家族得以继续繁衍。譬如孔融就是孔福的后代,(⊙o⊙)…,应该说现存所有孔子后裔,也全都是孔福后代。孔氏从第十九代到第四十二代,人还是比较多的,本来也没什么绝嗣的忧虑。可四十二代几乎绝了,幸好第四十三代嫡长孔仁玉有好几个孩子,挽救了真孔血脉,加之其为曲阜县令,所以他被称为中兴祖。

这就能放松警惕了吗?

不能!

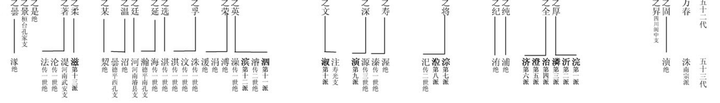

我们看传到第五十三代时,孔氏族谱的绝嗣情况:

可以说基本死绝了。

时间,南宋末年。

虽然绝嗣的占据大多数,但总算有活下来的。活下来且有后的人,分了好多派,派内也并不是说就那么理所应当的继续有后。我们随便截取活过南宋末年,到元代存活下来分派人员的子嗣情况,绝嗣依然是最常见的:

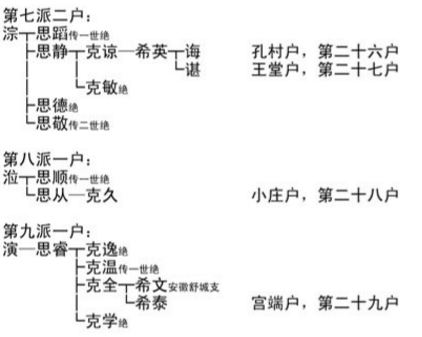

尽管如此,能有二十个还活着的后裔,没碰见大屠杀、大饥荒、大瘟疫,就不会那么不走运地全死光。到明清时代,朝廷给予孔门的优惠就很多了,使得衍圣公享有类似公卿之实权。历经整个明朝,到清朝康熙年间,孔子后裔终于达到了 2 万人,乾隆年间达到了 10 万人,民国时期,达到 56 万人,目前约有 400 万人。

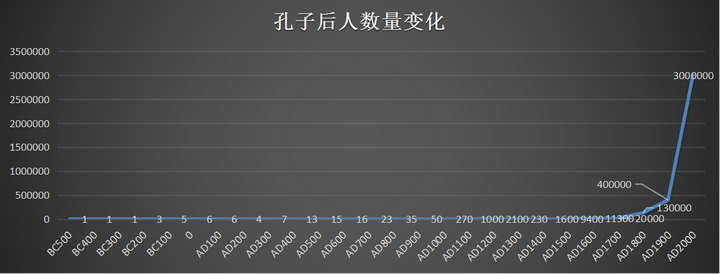

为了体现这个过程,我大略做了个图表:

图:九世纪前孔子后代数量变化,三百年命悬一线,千余年人丁不繁

后边的分支太多,来源不足,数据就只能靠推测和瞎蒙了,尽量做到接近事实,也顺便做了个表:

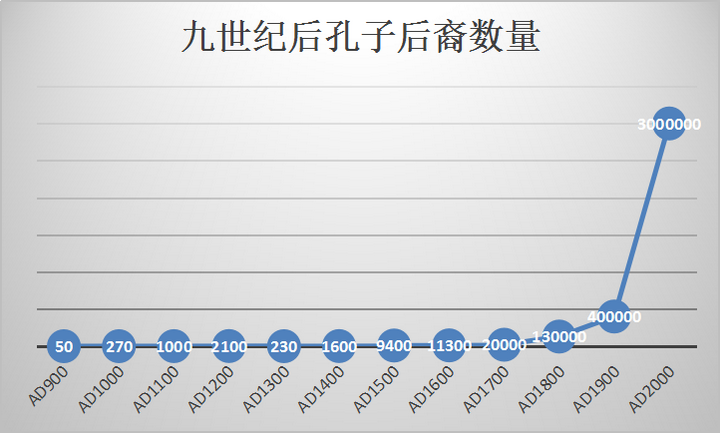

图:九世纪后孔子后裔数量

总图:

所以,有同学说,皇帝养着孔子后裔,错了。孔子后裔在唐及以前人数稀少,但也出了孔鲤、子思、孔霸、孔融、孔君平、孔颖达、孔巢父、孔敏行、孔纬(状元,两朝宰相)、孔缄(状元)、孔纁(状元)、孔拯等历史名人,这个进程完全是自我奋斗。而很多时候,皇帝不仅不养孔氏后裔,相反还会杀他全家,加之政治灾难、自然灾害、屠杀、正常绝嗣的情况,孔子后裔着实经历了一个非常恐怖的过程。

覆巢之下,岂有完卵?

到宋以后,历朝历代都希望以儒治天下,故而必奉孔子,而其中一个策略就是给予衍圣公及孔门后裔尊荣。清朝是中国人口的爆发期,而孔氏也正是在这个时候数量出现了井喷。我们所有活着的人的祖先,都经历了类似的一个过程。却不知早夭、无后、死于灾难、湮没于历史之中,化作尘埃,才是常态。

世界第八大奇跡?

古人死亡观=移民观 坟墓=地下居所 陪葬品=地下财产 城隍爷=地下县长

告地书,又名告地策,是西汉初年使用得比较普遍的随葬文书,现在一般属于考古学的范畴。它模仿当时所通用的通关文书“传”与“过所”等的文本形式,借鉴政府公文的文体形式具有的权威,用于向地下冥府告知死者的户籍财产等信息,由此希望死者借此在阳间(人间)与阴间(冥府)之间顺利合法地通行,最后顺利登记冥府户籍,以在冥府安居。告地书主要出现在户籍制度较为严格的西汉初期,代表着一种特殊的社会心理需求。目前已出土的告地书主要集中于原楚国地区,包括湖北(凤凰山10号墓、凤凰山168号墓、孔家坡8号墓、高台18号墓、谢家桥1号墓、胡杨5号墓等)、湖南长沙(马王堆3号墓)及江苏北部地区。

秦汉时,人们认为阴间(冥府)与阳间(人间)属于两个不同的世界,由不同的人掌管。死者从阳间进入阴间需要合法的通行证来证明其身份、财产等的合法性。如能合法在阴间登记户籍,则能像在阳间一样安居。

“传”本来为“传递者”的意思,为周朝时负责传达命令的职务。秦汉时期,“传”已经发展为了一般吏民出入关道的身份证明或通行凭证,在维护社会治安、巩固政权方面有积极作用。“传”的行文十分地公文化,可以显示官府的权威。“过所”为晚于“传”出现的另一个名称。“传”或“过所”的通行使得人们熟悉于通行需要通行证,这也影响了当时的墓葬观念。告地书模仿“传”或“过所”,认为死者从阳间到阴间需要类似的通行证,模仿“传”或“过所”的公文格式,以显示权威。

告地书主要记录死者姓名、死亡日期、籍贯、所携带物品以及移交对象等。

以谢家桥1号汉墓竹牍一为例:

五年十一月癸卯朔庚午,西乡辰敢言之:郎中〔五〕大夫昌自言母大女子恚死,以衣器、葬具及从者子、妇、偏下妻、奴隶、马牛物、人一牒,牒百九十七枚。昌家复无有所与,有诏令,谒告地下丞以从事。敢言之。

根据竹牍内容,墓主人下葬于西汉吕后五年(西元前183年)十一月二十八日,为女性,名字为恚,长子昌是五大夫。此竹牍还交代了移徙地下的人员与物品,即“物、人一牒”,具体来说,包括“衣器、葬具”、“子、妇、偏下妻”、“奴婢、马牛”等。

湖北江陵凤凰山一六八号木牍

十三年五月庚辰,江陵丞敢告地下丞:市阳五大夫?少言与大奴良等廿八人,大婢益等十八人,轺车二乘、牛车一两(辆)、驷马四匹、?马二匹、骑马四匹,可令吏以从事,敢告主。

告地书基本的格式为:(时间)+(发送人)+敢言之+(内容)+书到为报、敢言之+(时间)+敢移或移+(接受人)+亭手

不同的告地书大致按格式行文,具体看来会同此格式有部分差异。此行文模式与汉朝时的官府文书一致,可以判断告地书是对官府公文的模仿。

东汉时代的买地券与镇墓文(另外两种丧葬文书)是在告地书的基础上发展而来的。对告地书的研究也从侧面反应了汉初时人们的思想观念与社会制度。

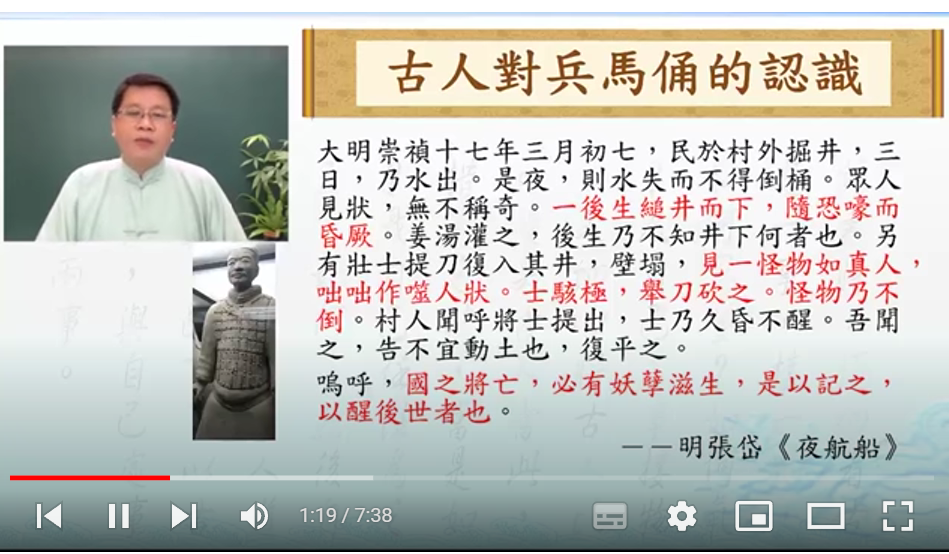

秦軍怎麼會有這麼多勇士?

老师上课讲述的:“大明崇祯十七年三月初七,民于村外掘井,三日,乃水出。是夜,则水失而不得倒桶。众人见状,无不称奇,一后生持刀而下,随恐嚎而昏厥。姜汤灌之,后生乃不知井下何者也。另有壮士提刀复入其井,壁塌,见一怪物如真人,咄咄作噬人状。士骇极,举刀砍之。怪物仍不倒。村人闻呼将士提出,士乃久昏不醒。吾闻之,告不宜动土也。复平之。呜呼国之将亡,必有妖孽滋生,是以记之,以醒后世者也。”

其实查无词条……

# 在兵马俑被发现(1974年)以前,当地人知道这东西的存在吗?

《荀子·議兵》:

孫卿子曰:凡在大王,將率末事也。臣請遂道王者諸侯強弱存亡之效,安危之埶:君賢者其國治,君不能者其國亂;隆禮貴義者其國治,簡禮賤義者其國亂;治者強,亂者弱,是強弱之本也。上足卬則下可用也,上不卬則下不可用也;下可用則強,下不可用則弱,是強弱之常也。隆禮效功,上也;重祿貴節,次也;上功賤節,下也,是強弱之凡也。好士者強,不好士者弱;愛民者強,不愛民者弱;政令信者強,政令不信者弱;民齊者強,民不齊者弱;賞重者強,賞輕者弱;刑威者強,刑侮者弱;械用兵革攻完便利者強,械用兵革窳楛不便利者弱。重用兵者強,輕用兵者弱;權出一者強,權出二者弱,是強弱之常也。

齊人隆技擊,其技也,得一首者,則賜贖錙金,無本賞矣。是事小敵毳,則偷可用也,事大敵堅,則渙然離耳。若飛鳥然,傾側反覆無日,是亡國之兵也,兵莫弱是矣。是其去賃市傭而戰之幾矣。

魏氏之武卒,以度取之,衣三屬之甲,操十二石之弩,負服矢五十個,置戈其上,冠冑帶劍,贏三日之糧,日中而趨百里,中試則復其戶,利其田宅,是數年而衰,而未可奪也,改造則不易周也,是故地雖大,其稅必寡,是危國之兵也。

秦人其生民郟阨,其使民也酷烈,劫之以埶,隱之以阨,忸之以慶賞,酋之以刑罰,使天下之民,所以要利於上者,非鬥無由也。阨而用之,得而後功之,功賞相長也,五甲首而隸五家,是最為眾強長久,多地以正,故四世有勝,非幸也,數也。

故齊之技擊,不可以遇魏氏之武卒;魏氏之武卒,不可以遇秦之銳士;秦之銳士,不可以當桓文之節制;桓文之節制,不可以敵湯武之仁義;有遇之者,若以焦熬投石焉。兼是數國者,皆干賞蹈利之兵也,傭徒鬻賣之道也,未有貴上安制綦節之理也。諸侯有能微妙之以節,則作而兼殆之耳。故招近募選,隆埶詐,尚功利,是漸之也;禮義教化,是齊之也。故以詐遇詐,猶有巧拙焉;以詐遇齊,辟之猶以錐刀墮太山也,非天下之愚人莫敢試。故王者之兵不試。湯武之誅桀紂也,拱挹指麾,而強暴之國莫不趨使,誅桀紂若誅獨夫。故泰誓曰:「獨夫紂。」此之謂也。故兵大齊則制天下,小齊則治鄰敵。若夫招近募選,隆埶詐,尚功利之兵,則勝不勝無常,代翕代張,代存代亡,相為雌雄耳矣。夫是之謂盜兵,君子不由也。

齐国:雇佣兵制

魏国:募兵制

募兵的军队一定要用来进攻,打重要战役,只用于防守的话财政会吃不消

秦軍百戰百勝的秘密

秦国:立出一孔

吕老师说荀子认为秦国的办法是最好的,这显然是错误的。因为荀子显然认为秦国的强道不如桓文之霸道更不如汤武之王道。详情见上文。至于秦军比魏军、齐军强,这是显而易见的,不过这也不能说明荀子认为秦国的办法最好。

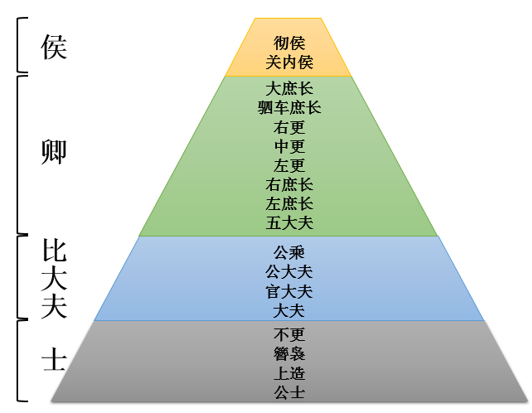

军功授爵制

爵二十级,其爵名:一级小夫,二级上造,三级簪褭,四级不更,五级大夫,六级官大夫,七级公大夫,八级公乘,九级五大夫,十级左庶长,十一级右庶长,十二级左更,十三级中更,十四级右更,十五级少上造,十六级大良造,十七级驷车庶长,十八级大庶长,十九级关内侯和二十级彻侯。

汉代《二年律令·户律》:关内侯(田)九十五顷,大庶长九十顷,驷车庶长八十八顷,大上造八十六顷,少上造八十四顷,右更八十二顷,中更八十顷,左更七十八顷,右庶长七十六顷,左庶长七十四顷,五大夫廿五顷,公乘廿顷,公大夫九顷,官大夫七顷,大夫五顷,不更四顷,簪袅三顷,上造二顷,公士一顷半顷,公卒、士五(伍)、庶人各一顷,司寇、隐官各五十亩不幸死者,令其后先择田,乃行其余。它子男欲为户,以为其□田予之。其已前为户而毋田宅,田宅不盈,得以盈。宅不比,不得。 宅之大方卅步,彻侯受百五宅,关内侯九十五宅,大庶长九十宅,驷车庶长八十八宅,大上造八十六宅,少上造八十四宅,右更八十二宅,中更八十宅,左更七十八宅,右庶长七十六宅,左庶长七十四宅,五大夫廿五宅,公乘廿宅,公大夫九宅,官大夫七宅,大夫五宅,不更四宅,簪袅三宅,上造二宅,公士一宅半宅,公卒、士五(伍)、庶人一宅,司寇隐官半宅。

朱绍侯《从碎片到整体:谈谈我的军功爵制研究》节选:

我把军功爵制的发展、演变,总结为四个阶段,或者说经历了四次大的演变。

第一次演变是爵级由18级发展为20级。一般中外史学家都说军功爵制是20级,其实它有一个发展的过程。在《商君书·境内》中记载的秦军功爵是18级,这是最初商鞅所建立的爵制。从一级公士到十七级大良造,再加上小夫一级。其爵称,九级以前,基本上与秦以后20级爵制相同,只是个别爵称有异。至秦始皇时,爵级变成20级,在原爵制的十七级之后,加上列侯、关内侯、驷车庶长三级,公士之下又去了小夫爵,才成为20级。

第二次演变是把二十等军功爵分为士、大夫、卿、侯四大等级。刘劭的《爵制》中保留了这一信息。后来出土的汉初《二年律令》也保存有军功爵制的继承制度信息。我的研究证明,军功爵的继承制与军功爵制分为四大等级,都是汉初的产品。四大等级的颁布,说明平民百姓不再可能通过军功从一级公士直接升到二十级列侯。军功爵初建时,是反对西周的公侯伯子男五等爵的贵族世袭继承制的,现在军功爵也成了继承制,虽然只有两个侯爵是原爵继承,其他爵位降级继承,但高级爵位恢复继承制,也是其开始走向保守和退化的表现。

军功爵制第三次演变,就是把二十等爵分成官爵和民爵两大段。一级公士到八级公乘属于民爵,俗称“民爵八级制”。九级五大夫至二十级爵列侯,称为官爵。在汉初以前,士卒凡立军功,都可以得到不同级的赏赐,并可赐田宅、免其家人的劳役,甚至可以抵爵免其为奴婢的亲人一人为平民,故秦汉军人都奋勇杀敌,以期得到爵位和赏赐。汉自惠帝以后非军功赐爵增多。官府可以卖爵,平民可以买爵,就连中央政府都以卖爵为经济来源。于是军功爵制就陷于轻滥。到汉武帝时,开展对外战争,知道军功爵制在战争中的重要性,所以改创武功爵。其实也是新瓶装旧酒,换汤不换药,武功爵推行不久就自然熄灭了。所以武帝在后来的对外战争中,对有军功的多赏赐官级、金帛,而不赏爵位。而民爵8级,皇帝有什么喜庆大事,如新帝即位、立皇后、生太子、祥瑞现等,就赏赐1至3级,因赐爵太多,又无任何实质性内容,民爵逐渐成为荣誉头衔。到东汉时,皇帝怕民得爵太多而有什么要求,故在明帝、章帝、安帝、顺帝时,连发四次内容几乎相同的诏书:“爵过公乘,得移与子若同产、同产子。”意思是说,平民得爵超过八级公乘,要把超过的爵位转让给他的儿子、兄弟或兄弟的儿子,免得超过八级,进入高爵而争取特殊地位。官爵和民爵的划分,使得军功爵制的原本意义发生了质的改变。

第四次演变是军功爵制被分割、废除。军功爵制演变到东汉,虽然刘秀在建国后封功臣为列侯、关内侯,但不见封赏其他高爵,这说明其他高爵已被架空。到了东汉末年,由于军阀混战,中原经济已被破坏,社会凋残,被曹操控制的汉政权无力封赏众多的高级爵位,所以曹操于建安二十年(215)进行爵制改革。他把二十等军功爵分成两大段,把九级至二十级的高级爵位,只留五大夫、关内侯、列侯三级,其他高爵一律取消。而建立的新爵制等级是名号侯、关中侯、关外侯、五大夫四等,“皆不食租”,再加列侯、关内侯共六等。其中列侯有封国。在此之前,列侯封国多以县为单位,还有封数县者,东汉末年的封侯,多以乡、亭为单位,称乡侯、亭侯,至于关内侯的食租自然减少。在列侯、关内侯之外,其他侯爵皆不食租,称“虚封”。曹操对民爵八级制持保留态度,没有废除,说明民爵对人民还有笼络价值。不仅曹操自己保留民爵八级制,他的儿子曹丕称帝建魏后,也施行民爵八级制。从文献中看,《三国志》《晋书》《宋书》《南齐书》《梁书》《陈书》《魏书》《北齐书》《周书》《隋书》《新唐书》11部史书的“帝纪”中,都有赐民爵的记载。如果从曹操建安二十年改革爵制算起,至唐德宗兴元元年(784)止,民爵八级制延续了569年。如果从秦孝公十三年(前356)商鞅变法建立军功爵制算起,民爵八级制共存在1140年。这在世界历史中也是绝无仅有的。

这就是军功爵制实施数百年间的四大演变过程。

什麼才是「成功」?

孔子和秦始皇死的时候,谁成功?谁失败?

孔子和秦始皇死了几年之后,谁成功?谁失败?

孔子和秦始皇死了几百年之后,谁成功?谁失败?

历史上所谓的成功和失败,就看你站在什么位置,用什么尺度来衡量。

判断成功和失败的标准,最后还是要问你自己。

你这一生,真正想要什么?

学“生”的最终目的是要活出你衷心所愿地人生。

《史记·平准书》:

太史公曰:农工商交易之路通,而龟贝金钱刀布之币兴焉。所从来久远,自高辛氏之前尚矣,靡得而记云。故书道唐虞之际,诗述殷周之世,安宁则长庠序,先本绌末,以礼义防于利;事变多故而亦反是。是以物盛则衰,时极而转,一质一文,终始之变也。禹贡九州,各因其土地所宜,人民所多少而纳职焉。汤武承獘易变,使民不倦,各兢兢所以为治,而稍陵迟衰微。齐桓公用管仲之谋,通轻重之权,徼山海之业,以朝诸侯,用区区之齐显成霸名。魏用李克,尽地力,为强君。自是以后,天下争于战国,贵诈力而贱仁义,先富有而后推让。故庶人之富者或累巨万,而贫者或不厌糟糠;有国强者或并群小以臣诸侯,而弱国或绝祀而灭世。以至于秦,卒并海内。虞夏之币,金为三品,或黄,或白,或赤;或钱,或布,或刀,或龟贝。及至秦,中一国之币为(三)[二]等,黄金以溢名,为上币;铜钱识曰半两,重如其文,为下币。而珠玉、龟贝、银锡之属为器饰宝藏,不为币。然各随时而轻重无常。于是外攘夷狄,内兴功业,海内之士力耕不足粮馕,女子纺绩不足衣服。古者尝竭天下之资财以奉其上,犹自以为不足也。无异故云,事势之流,相激使然,曷足怪焉。

3秦始皇的一生,歷史文獻中的秦始皇(一)The Life of Qin Shi Huang, and Qin Shi Huang in Historical Texts Part I

《史記 秦始皇本紀》是目前我們所知古文獻裏面對秦始皇一生描寫最全面也是最詳細的一篇文章,也是所有秦始皇傳記的基礎。在本模塊中,我們將通過學習這一歷史文獻來了解秦始皇的一生,並進一步了解秦軍百戰百勝的歷史條件和秘密。

他叫「秦始皇」嗎?

秦始皇帝还是秦始皇?

青龍中,山陽公薨,漢主也。肅上疏曰:「昔唐禪虞,虞禪夏,皆終三年之喪,然後踐天子之尊。是以帝號無虧,君禮猶存。今山陽公承順天命,允荅民望,進禪大魏,退處賔位。公之奉魏,不敢不盡節。魏之待公,優崇而不臣。旣至其薨,櫬斂之制,輿徒之飾,皆同之於王者,是故遠近歸仁,以爲盛美。且漢緫帝皇之號,號曰皇帝。有別稱帝,無別稱皇,則皇是其差輕者也。故當高祖之時,土無二王,其父見在而使稱皇,明非二王之嫌也。況今以贈終,可使稱皇以配其謚。」明帝不從使稱皇,乃追謚曰漢孝獻皇帝。

注:孫盛曰:化合神者曰皇,德合天者曰帝。是故三皇創號,五帝次之。然則皇之爲稱,妙於帝矣。肅謂爲輕,不亦謬乎! 臣松之以爲上古謂皇皇后帝,次言三、五,先皇後帝,誠如盛言。然漢氏諸帝,雖尊父爲皇,其實則貴而無位,高而無民,比之於帝,得不謂之輕乎!魏因漢禮,名號無改。孝獻之崩,豈得遠考古義?肅之所云,蓋就漢制而爲言耳。謂之爲謬,乃是譏漢,非難肅也。

鉅變的象徵

这节讲下面这些内容:

秦始皇帝者,秦莊襄王子也。莊襄王為秦質子於趙,見呂不韋姬,悅而取之,生始皇。以秦昭王四十八年正月生於邯鄲。及生,名為政,姓趙氏。年十三歲,莊襄王死,政代立為秦王。

吕老师讲“子楚留着贵族的血而吕不韦没有流着贵族的血”,这说法当然是错的。先秦人物有名有姓的人的祖上都是大贵族,士再落魄也是由姓氏的;而真正的野人是没有姓氏的。

《通志·氏族略》记载:“贵者有氏,贱者有名无氏。”也就是说,先秦时期,男子称氏,女子称姓,但姓与氏都是贵族才有权使用的称号,没有名字的平民百姓,人们统一以其职业称呼,如庖丁是对姓丁的厨子的称呼、优孟是指姓孟的俳优等。商周以前,姓用以区别婚姻,故有同姓、异姓、庶姓之说。氏用以区别贵贱,贵者有氏,而贫贱者有名无氏。氏同而姓不同,婚姻可通;同姓不可通婚。

李竞恒《父亲角色是人类文明的隐喻》:

上古时代平民普遍没有姓氏,最早出现姓氏的都是贵族,因此平民更接近动物的混乱状态,而贵族拥有礼乐。《礼记·丧服》说:“禽兽知母而不知父。野人曰:‘父母何算焉?’都邑之士,则知尊祢矣。大夫及学士,则知尊祖矣。”

根据此说,自然动物状态没有文化的父亲角色,而殷周时期的平民,虽然知道了父亲角色,但觉得父亲、母亲扮演角色差不多,所以叫“父母何算”,都一回事。而住在城堡里的国人—士这一最低等级的贵族,则有姓氏和礼,知道尊崇自己父系的近祖,那么通过这个父系近祖凝聚起来的男性,数量和共同体组织优势就压倒了没有父系祖先想象和凝聚共同体的平民。而到了更高级的贵族“大夫”层面,不仅知道崇拜比较近的几代父系祖先,而且能追溯和崇拜更遥远的父系祖先,那么这些高级贵族能凝聚和组织的规模显然就更大。

《春秋左傳·隱公八年》:無駭卒,羽父請諡與族,公問族於眾仲,眾仲對曰,天子建德,因生以賜姓,胙之土而命之氏,諸侯以字,為諡,因以為族,官有世功,則有官族,邑亦如之,公命以字為展氏。

吕老师讲第二次巨变中姓式微、氏兴盛,最终氏取代了姓。这种说法有问题。准确来说是汉儒鼓励平民拥有姓氏,导致姓氏合流。不能说取代,毕竟社会上还是有姓姜、姬的男人。

“天子建德,因生以赐姓”。这都说出了“姓”的本义是“生”。姓之所以是女字旁是因为姓是给女人用的,不是因为上古有母系社会。母系社会纯粹是左衽想象出来的,可参考北大教授吴飞的文章。其实多看点正常人看的东西,不可能认同什么母系社会。《人与自然》、《动物世界》等节目里面的大猩猩、黑猩猩、狒狒等的群落都是父系主导的。父权制是人类文明的基础,换句话说,现代人类文明是男人养孩子的副产物。知其母不知其父,典型如后现代地球最发达国家——美国国内Nigger群体中小黑找爸爸是个困难事,,中国古代思想中认为无父(无伦理上的父亲)的是禽兽,也不是没道理。

附录【李竞恒】中国平民刚获得姓氏的时候有点任性

中国平民是世界范围内最早获得平民群体,时间最迟是西汉晚期到东汉时期(李竞恒:《中国平民为何最早就有姓氏》,载《南方周末》),但在获得姓氏的早期阶段,中国人对于姓氏还有些“不太认真”。比如在姓氏文化已经成熟的时候,改变姓氏会是非常痛苦和有损尊严的事,我们常说“隐姓埋名”,或者“我输了跟你姓”之类,都反映了这种心理。但在刚获得姓氏的汉代一直到两晋,改变姓氏还是相对比较随意的。

汉代平民的姓,本来就是自己随便起的,如“孝文时,吏居官者或长子孙,以官为氏,仓氏,库氏则仓库之吏也”(《汉书·王嘉传》),仪征胥浦101号西汉墓出土竹简《先令券书》“公文年十五,去家自为姓,遂居外”(《文物》1987年1期),就是说当时人是自己造姓,叫“自为姓”,可以拿自己的职务作为姓,所以管仓库的,有的姓仓,有的姓库。要是按这个,现代人的老司机就可以姓司,串串香老版可以姓串,显得有点不严肃。当然,还有一招叫“吹律定姓”,就是通过吹奏音乐,定一个音来对应姓氏(《白虎通·姓名》)。《孝经援神契》一类的汉代纬书,也热衷于吹嘘“圣王吹律定姓”。汉朝著名的易学家京房,本来是姓李,后来因为搞“吹律定姓”,就改成姓了京。这份“任性”,我们现代人会觉得很不可思议。

不严肃还表现为姓氏不稳定,我们现代人觉得“跟你姓”是丢人,但当时改姓好像也没啥。比如英布曾经受过黥刑,就是脸上刺了一行金印,本来挺丢人,但他后来居然就叫黥布了,这行金印成了他的姓。比如汉武帝晚期有个丞相田千秋,因为年老体弱,必须坐小车上朝,就被称为车千秋。堂堂丞相从田改姓成了车,也没觉得改姓丢人的。再比如武将灌夫,他父亲本来姓张,但后来当了灌婴的家臣,就被赐姓灌,也没觉得“跟你姓”很丢人。西汉还有个酷吏叫周阳由,本来是姓赵的,但是他爸爸在周阳(今山西绛县西南)这地方当侯爷,就改姓周阳了。卫青作为私通的私生子出生,也没跟父亲姓郑,而是跟着母亲姓卫。

汉朝有个姓叫“第五”,看起来怪怪的,还出了个名人“第五伦”,这个怪姓哪来的呢?“其先齐诸田,诸田徙园陵者多,故以次第为氏”(《后汉书·第五伦传》)。就是说第五伦的祖先,本来是原来齐国王族姓田,在山东那边是豪强大族。秦汉政府对这些地方的豪族,采取打击和削弱手段,把他们强行迁徙到外地。其中很多被迁徙到皇陵附近,干脆就用迁徙到达的顺序当作新的姓,第五批来的,干脆就姓“第五”了。还有大家都熟悉的伏波将军马援,“其先祖赵奢为赵将,号曰马服君,子孙因为氏”(《后汉书·马援传》),马援的祖先本来是赵国君主同宗的赵奢,被封为马服君,子孙就姓马了。赵奢的儿子是赵括,孙子是赵兴,被秦朝迁徙。也就是说,赵奢的子孙到秦朝都还没姓马,改姓马是汉朝子孙的任性行为。

东汉时期也有避讳改姓的,比如“其先庆普······族高祖纯·····汉安帝时为侍中,避安帝父讳改为贺氏”(《晋书·贺循传》),就是说本来姓庆,因为避讳就改姓贺了,反正“庆贺庆贺”,庆、贺意思差不多。也有的在自己原姓上修改,如“王莽末,广曾孙孟达避难,自东海徙居沙鹿山南,因去疎之足,遂改姓焉”(《晋书·束皙传》)。就是把原来姓“疎”的左边“足”去掉,就姓“束”了。还有的干脆跟外公姓,如曹魏司徒陈矫,本来不姓陈,而是属于广陵刘氏,但却因为东汉时期被外公陈氏所养,所以就改姓陈了(《晋书·陈骞传》)。

到了晋朝,一些比较底层的人物还是有任性的改姓行为。如小吏出身的义阳蛮张昌,改姓名为李辰,后来去搞叛乱。他寻找到山都县的小吏丘沈,让他称帝,“沈易姓名为刘尼,称汉后”(《晋书·张昌传》),就是说这叛乱者为了目的,自称汉朝皇族后裔,干脆把姓就改了,也是很任性的。当然了,如果和日本明治维新以后平民给自己新造姓氏(苗字)的任性相比,动辄就是住井边的叫井上,养狗的叫犬养,田边有水池的叫池田,住在松树下的叫松下,刚获得姓氏的中国人显得就不算很任性了。

附录母系社会的神话

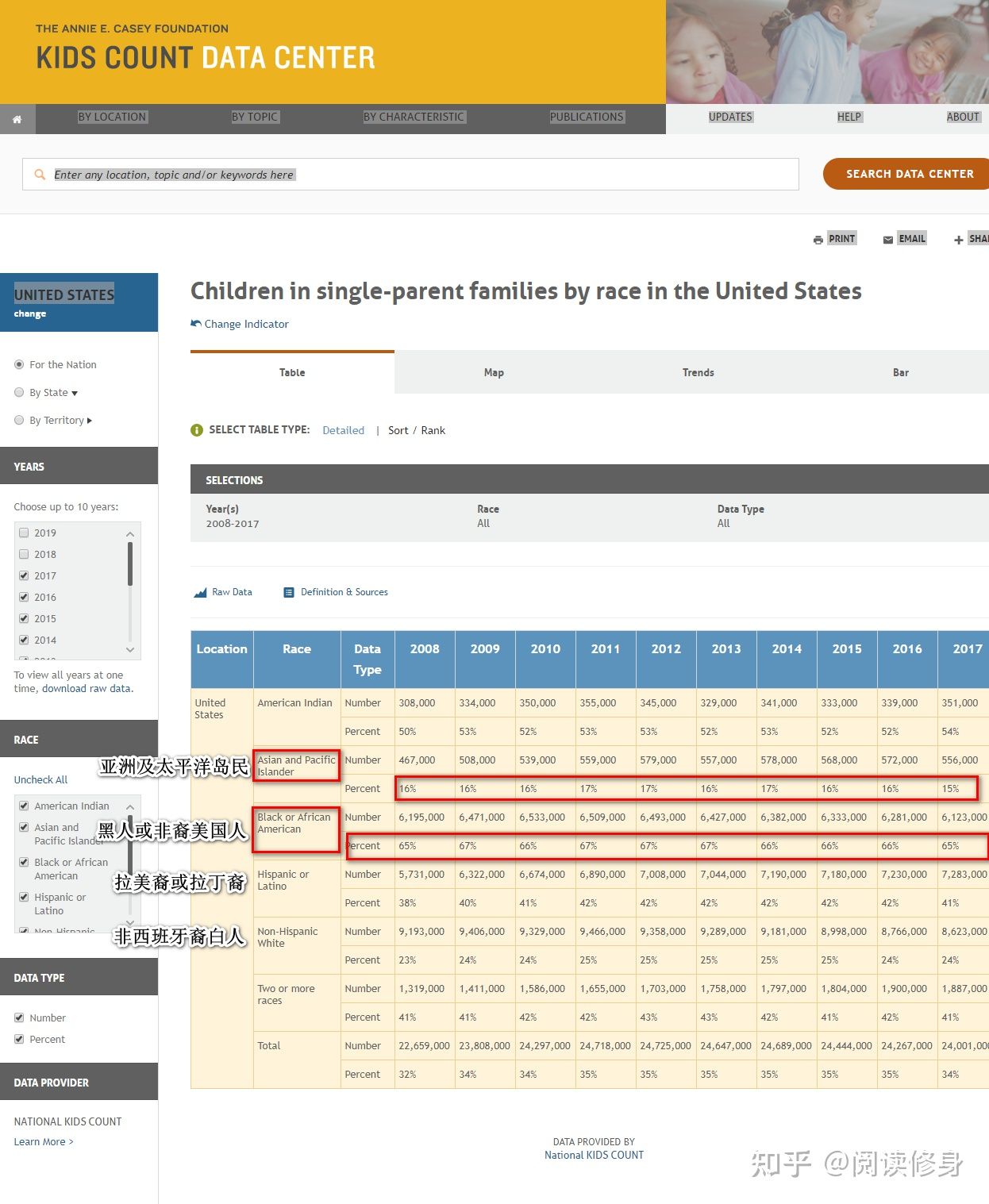

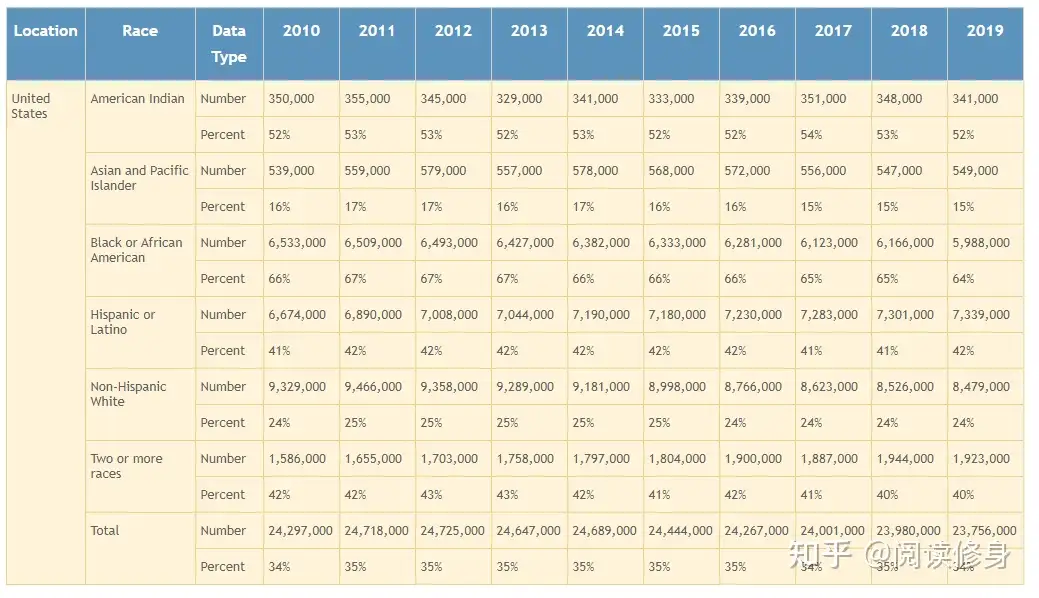

黑人或非裔美国人的无父单亲家庭占据65%-67%,亚裔单亲家庭单亲家庭占据15%-17%。在美国所有族裔中都是最低的。

CHILDREN IN SINGLE-PARENT FAMILIES BY RACE AND ETHNICITY IN UNITED STATES

附录北京大学教授吴飞:根本不存在母系社会

吴飞,1973年出生于河北肃宁,1999年获北京大学哲学硕士、2005年获美国哈佛大学人类学博士、北京大学哲学博士后,现为北京大学哲学系宗教学系教授,研究领域包括基督教思想、宗教人类学、中西文化比较等。

伦理问题在现代变化的关键是母系社会观念的确立

共识网王淇:您的研究领域很广泛,社会学、人类学、宗教哲学均有涉及。听说您最近的研究方向转到了母权社会,怎么会有这种转变的呢?和您之前的研究有什么关联?

吴 飞:一方面,我的研究只在议题上有变化,核心问题还是比较一贯的,那就是人伦问题,从《浮生取义》所研究的自杀现象,到关于母系社会的研究,它们都是由人 伦问题引发出来的,前者反映了现代中国的人伦状况,后者则体现了现代人伦思想的主要演进。人伦问题在现代变化的一个关键就是母系社会观念的确立。另一方 面,我是人类学出身,母系社会是人类学思想的主要命题之一,它也是我多年来一直在考虑的问题。

母系社会的争论将最终瓦解教条化的社会发展史

吴飞:在西方,人类历史上存在母系社会的观点是从1861年开始的。相关讨论其实只有几十年的时间,20世纪初,它就被否定了。当然,这并不意味着母系社会的观点在当时是被虚构出来的,从巴霍芬到恩格斯,他们都相信母系社会的确存在于历史上,只是后来这种论调被推翻了。

在中国,第一个接受母系论观点的是康有为,他的《大同书》里曾提及到母系论的一些观点,尽管这本书成书时间没有,但可以确定的是,它完成于西方世界已经否定了母系论之后,而且康有为的母系论观点并没有产生实质影响。

在 中国,真正将母系论观点推广开来的是郭沫若,二十世纪二、三十年代的时候,他开始在《中国古代社会研究》中讲母系社会的问题。至于为什么郭沫若会接受母系 论的观点,原因比较复杂,有人说这是因为郭的左翼政治立场,我不赞同。郭沫若虽然是个左派,但在解放前,不仅他,很多国民党方面的学者,比如陈顾远、李玄 伯等,也坚信母系社会的存在,还有一些守旧派——比如章太炎——也相信。

母系社会是否存在,这虽然看上去是一个很具体的学术命题,但它的 影响非常广泛和深刻,尤其影响到我们所接受的社会发展史的几个阶段说是否能够成立。这几个阶段要成立,就得承认人类历史最初有一个母系社会阶段。本来在 《德意志意识形态》之中是没有母系阶段的。正是在恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》中提出母系论之后,马克思主义的社会发展史才被完整呈现出来。

在 中国,社会发展五阶段论中,争议最多的是封建社会:封建社会是否存在?它在中国是从何时开始?到何时结束?现在这个问题已经基本达成共识了,大家都认为西 方封建社会的概念对中国不适用。同样的,国内关于奴隶社会和资本主义社会的争论也就不算是问题了。现在唯一有问题的就是原始社会,原始社会的核心问题就是 母系社会。它与奴隶社会、封建社会和资本主义社会不同,这三个阶段所代表的历史是有记载的,原始社会却是人类经历过却追溯考察起来比较困难的一个时代。

另 外,它的成立与否,对共产主义的期待是否只是乌托邦有很大影响。因为五阶段论中的第一阶段和最后一个阶段都没有人亲眼见过,尤其最后一个还没到来。但最后 一个阶段和第一个阶段是很像的。原始社会应该也是一种共产主义社会,最后一个阶段则是一个更高的共产主义社会。对于最后一个社会的想象来自于对第一个社会 的认识,而第一个社会基本上没有人见过,它在史前时代,都是靠推测出来的。从这个意义上来说,如果第一个阶段不像人们想象的那样的话,最后一个阶段也不应 该像人们想象的那样。

接受母系社会的观念会彻底刷新人们对于国家起源的认识

吴飞:除此之外,从学理上 来说,在传统的观念里——无论是西方的还是中国的——人类一开始就是父权制家庭的,在此之前,没有别的社会阶段。以父权制家庭为起点慢慢扩大,起初是一夫 一妻一子三个人,再过几代,儿子生出很多儿子,就成为一个大的宗族。慢慢地,扩展为国家。这个国家的君主其实就是父亲。统治者的合法性就来源于其作为父家 长的合法性。

在母系社会的命题提出之前,人们对于国家起源的想象,应该是由家庭慢慢演化而来的。如果在父系之前存在一个母系社会的话,这 个由家庭到宗族到国家的发展过程就会被完全颠倒过来了。因为母系社会不可能是一夫一妻一个孩子的状况,而必然会有群婚制,在知母不知父的情况下,才会有母 系。所以最开始的形态就不是父权制家庭发展出父权制国家,而是一种类似于共产主义的群体生活方式,再从那种生活状态中再慢慢发展出后来的国家制度。

如果接受母系这个观念,就会变成恩格斯所说的,国家的产生只是一个偶然,或者说国家只是后来才产生的。那么我们该如何去重新理解国家的性质、人类的生活方式、人性呢?

母系论不等同于母权论

共识网王淇:我看了您最近发表在《社会》杂志上的文章《“知母不知父”的西方谱系》,文章对19世纪后半期西方人类学界的母权论和母系论做了一个梳理,首先 想问的是,母权社会和母系社会什么区别?母权论(摩尔根、恩格斯、霍布斯)和母系论(巴霍芬、麦克伦兰)的差别在哪里?建构理论的方法又有什么不同?

吴飞:这个分类分得不太对,真正的母权主义者只有巴霍芬一人,其他人的观点应该都是母系论,尽管这些人中有一部分自认为母权论者,但从他们的观点来看只是未经充分论证的母系论而已。

母权论和母系论的差别在哪里呢?母系论认为,孩子跟随母亲姓,进一步血脉延续按照母系传承、按母系继承遗产等。母权论则认为,不仅仅按照母亲的血脉、姓氏去传承,女性本身在家庭和社会中就享有很大权力,还有一点,这样一个历史阶段是所有人类社会都经过的,是普遍的。

在中国有个误区,很多学者嘴里说着母系社会,却把它想当然的当作母权社会,认为凡是母系社会女性就掌握更大的权力,实则不然。云南的纳西族还保留着母系社会的形态,但它不是母权社会。在这些社会中,女性在社会中并不占主导,只是按照母亲的姓氏来进行血脉传承罢了。

总的来说,我提到的母系论者是那些认为母系社会存在且一定早于父系社会的人。母权论者则认为母系社会不仅早于父系社会存在,而且女人拥有更多的权力。除了这 两派之外,还有一些人认为存在母系社会,但首先并不认为母系就是母权,其次也不认为它是人类普遍的历史阶段,而只是在某些地方存在,比如涂尔干和弗洛伊 德,他们不算是“母系论者”。

国家起源的两种理解

共识网王淇:您认为母系论和母权论的讨论不只是一个实证问题那么简单,其背后实质是对家庭、国家、社会秩序的理解存在着分歧。那父权论和母权论的背后,分别代表了对家庭和国家起源的怎样理解?

吴 飞:父权论对家庭和国家起源的解读,最具代表性的是亚里士多德的《政治学》:人类首先因自然需要而组成家庭,随着家庭的扩大,人类的需要在家庭中得不到满 足,于是不同的家庭联合起来组成村落,不同的村落又联合起来就组成城邦,城邦就是最早的国家。中国古代的观念也认为家国一体,君主和父亲的位置是相似的。

沿着这一逻辑,父亲主导的家庭变成了国家,父亲也就变成了君主,最初出现的国家就必然是君主制国家,后来,君主制国家内出现了诸多问题,它通过民主革命或改革变成民主制国家。

共识网王淇:关于国家起源的理论有两个主流:一是社会契约论,二是马恩关于国家是阶级不可调和产物的论述,这两个理论分别受到母权论怎样的影响?

吴 飞:社会契约论在母权论出现之前就产生了,按照社会契约论的观点,个人处在自然状态中,由于种种问题会出现一种战争状态,为了避免这一状态,人与人之间便 缔结了社会契约,随后形成了国家,这里的国家可能是父权制的,也可能是母权制的。但是,我认为母权论的产生的确受到了这种契约国家观念的影响。

无论是母权论者,还是母系论者,他们通常认为人类社会有三个发展阶段:在第一个阶段里,人类社会尚未产生分化,它和契约论里描述的自然状态很像,这种状态 下,人与人之间不仅处于战争状态,而且没有任何婚姻规则,所以人类是在群居、杂交、群婚的。这就导致一个问题,孩子出生以后只知道母亲是谁,却无法分辨自 己的父亲,所以会产生母系制或说母权制,于是人类社会便进入第二阶段了,完全的杂婚变为稍有规则的群婚制,但还不是一夫一妻制。因为这时候仍然是群婚,所 以还不能产生国家。在第三个阶段中,婚姻规模越来越小,最后变成一夫一妻制,也可能是一夫多妻制。这就意味着家庭和国家的产生。

这与刚才 提到的父权论观点相比,最大的区别在于,前者强调人类先组成家庭,家庭慢慢扩张,最后产生国家,这个国家就是君主制的,这是从小单位向大单位变化的路径; 后者则强调,人类社会由大单位慢慢缩小成小单位,一开始是群居,后来慢慢缩小,变为一夫一妻的家庭,这时候也就出现了国家,这个国家则是民主制的。

西方为什么抛弃母权论?

共识网王淇:20世纪初,西方学术界便逐渐抛弃了“母权社会”的说法,只在意识形态领域有市场。但恰是同一时期,这个学说在中国渐为国人所知。为什么西方学术界会抛弃母权社会?而中国为什么在这个时候引入母系社会理论?能大致讲讲国内引入母系社会理论的过程吗?

吴 飞:西方学术界为什么要抛弃母权社会的说法?这里起重要作用的学者是达尔文。母权社会的理论基础是进化论,而进化论来自于达尔文。吊诡之处在于,当母权论 者写了很多书后,达尔文站出来说:“你们说的是不对的。”他在《人类的由来》一书里明确否定了母权社会的存在,理由非常简单:在进化论的理论谱系中,人类 是由猿猴演变而成的,如果人类社会发展过程中存在母权社会,有杂婚、群婚的现象,那么猿猴群体中也应该存在类似的现象。可经过实证观察,大猩猩要么是一夫 一妻制,要么是一夫多妻制,根本不存在杂婚、群婚的现象。

另外,达尔文很强调性嫉妒,他认为这是一种本能,因此不可能出现人类学家所说的杂婚状态。

从实证上来说,母系的理论基础就被瓦解了,母系论人类学家没有做过认真的田野调查,等到一些人类学家做了更深入的田野调查,到母权论者所举证的那些地方现场 观察以后,发现现有的所谓原始部落,确实有一些母系社会,但没有母权,更没有群婚,摩尔根想象的那种群婚制在现实中没能被发现。像我之前说的,即使发现了 母系社会,也发现他们的文明程度其实比周围的父系部落更高,因此它也不可能是父系之前的阶段。

在这些反面证据越来越多的情况下,母权论可以说是腹背受敌,于是就慢慢被抛弃了。

中国为什么引入母权论?

吴 飞:至于中国为什么引入母权论,这个问题不太好回答。民国时期,去国外学习社会学和人类学的学者基本都没有接受母权论,接受它的大多是历史学的学者。为什 么会这样呢?从晚清到“五四”,对于中国传统人伦制度——主要是三纲五常——的批判一直是一个潮流。但是在批判之后究竟应该有一个怎样的伦理建构,人们并 没有清楚的想法。这些学者希望把中国的历史融入到普遍的世界历史中去,所以会用各种西方的理论来解释中国社会。那么对于西方社会发展史的接受就成了一个特 别急切的任务。在接受西方国家对于人类社会历史的论说时,作为其中一部分的母系社会也被接受了过去。这时候出现了关于中国社会史问题的论战,所谓母系社会 的理论只是社会史理论的一个方面,但它的存在让这批人对中国的人伦问题的反思有了一条新的思路。

总的来说,中国学者接受母系社会这个理 论,主要是基于三方面的理由:第一,西方理论的影响,正是因为有了这套现成的理论,而当时的中国人又在积极学习西方,才会出现中国的母系论者。第二,在甲 骨文以及古代文献、古代神话传说里,他们能找到很多史料作为证据,但是现在看来,这些材料都很容易反驳。第三,中国古典文献比如《吕氏春秋》、《商君 书》、《庄子》等,里面都有很多“知母不知父”的说法。古代思想家也会想象上古“知母不知父”的时代就是母系社会。

“知母不知父”听上去 很像是母系社会存在的证据,但首先它不是史料。认为上古之时“知母不知父”,这是先秦诸子的思想性表述,而不是经验性描述。没有人真正见过上古之时。其 次,“知母不知父”并不意味着说这就是母系社会。对于没有婚姻制、没有礼义廉耻、完全混乱的原始状态而言,“知母不知父”只是其中的一种情况。最后,尽管 有“知母不知父”的表述,却没有西方母系论者的经验证据。中国学者并没有论述清楚“知母不知父”后来就怎么变成了父系社会的过程。

虽然这种说法大量出现,但是它不能作为史料说明问题的。中国古代思想家的这个说法,需要在一个完全不同的语境和思想传统中予以理解。

母系蜃景在中国一直没有得到好好反省

共识网王淇:由于马克思主义的影响,“母系社会”学说在中国经历了一个由学理层面向意识形态需要的转变过程。您能讲讲这个转变过程么?虽然现在国内的人类学界多已放弃“母系社会”之论,但主流的历史叙事中仍在延续旧说。您怎么看待这种现象?

吴 飞:民国时期,学人接受这种说法,是和意识形态没有关系的,那时候其实左右两派的学者都比较认可这个说法。即使是在建国之后,虽然思想改造的影响比较明显,但还是不能从根本上证明母系社会的存在。我经常举的一个例子就是潘光旦先生。他在1949年之前完全不接受母系社会的提法,甚至还写过反驳的文章。但在1950年的时候,他自己动手把恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》重新翻译了一遍,而且他还为恩格斯所说的每一个观点都做了很长的注释,从中国的史 料中为其论点寻找更多的证据,在这一问题上,潘先生举的证据要比郭沫若等人还多。即便如此,他也没找到一条史料能完全确证母系社会的存在,承认自己认为 “母系社会”存在,在根本上还是因为摩尔根和恩格斯的理论,而不是因为这些史料,这些史料只是辅助性的。

不能说潘先生的这个转变是完全被迫的,他是诚心诚意地在接受这一观点。即便是当下,母系社会的论述在主流学界已经不怎么受重视了,还是有些人类学家——比如研究纳西族的学者——在关心这个问题,因为意识形态的惯性仍然存在。其实,封建社会这个提法现在也在教科书中传播,但主流学界不也是已经放弃了这个说法了吗?

我觉得中国绝大多数知识分子还是相信“母系社会”存在的,哪怕是在别的方面已经不相信社会发展史的人,他们还是认为这个应该是存在的。这个其实也没有什么更深层的原因,就是因为这个问题没有经过好好的反省。我写这些文章好像是在和几十年前甚至一百年前的人在对话,但是我觉得这个问题并没有过时。如果我们要重新理解中国思想和中国社会状态的话,这是一个必须要检讨的问题。

附录“知母不知父”的中国谱系

周丹丹/李若晖

原文刊于:《社会》2016年第5期

摘要:“知母不知父”的母系社会学说在西方和中国经历了两种不同的学术命运。在西方,它作为一个学术命题已被基本否定,但在20世纪的中国社会科学界却被广泛接受。西方“母权社会”学说体系的坍塌,为我们反思中国自身“知母不知父”之说的来龙去脉提供了契机。晚清民国之际,这一话语体系被引入中国,之后被历史学家用来构造了中国上古时代的一个特定时期,以期证明中国的历史发展阶段不外乎于人类之普遍历史。重新回到中国古代的经典文本自身,我们发现,在道家和法家的思想脉络中,“知母不知父”具有各自独特的思想内涵。先秦文献所展示的思想世界与20世纪套用西方学术术语对其进行的描述之间存在裂缝。本文将梳理“知母不知父”的中国谱系,反思这一断裂对当今探索社会学本土化的意义,并由此发掘与阐扬中国社会学的思想传统。

关键词:“知母不知父”/母权社会/无父无君/有母有国/社会学本土化

《社会》2014年第2、3期连载了吴飞《“知母不知父”的西方谱系》一文,该文系统清理了19世纪后半期西方人类学界几位主要母权论者的思想,并对其文化根源进行了深入分析。正如吴飞文中所言,作为人类历史一环的所谓“母权社会”在西方学术界已遭到严厉批评,因此,吴文的真实意义在于清理国内盛行多年的“母权社会”或“母系社会”①的理论前提。

在长文的末尾,吴飞(2014b:34)提出一个问题:“为什么母权社会竟会在20世纪的中国社会科学界得到那么广泛的接受,并最终成为不容置疑的公理呢?”吴文认为大体有三个方面的支撑:第一是西方学者的理论。但“既然西方的母权理论早已崩塌,中国的母系论者就已经失去了最重要的支撑”(吴飞,2014b:35)。第二是古代文献中的一些材料。“但正如潘光旦先生指出的,这些材料非常薄弱,与巴霍芬在西方古代文献中的发现不可同日而语。但就连巴霍芬都无法肯定古希腊母权社会的存在,这些似是而非的材料就更不能支撑母权社会在中国古代的存在了”(吴飞,2014b:35)。第三则是利用“许多古书中都有关于‘知母不知父’的说法来支持母系社会的存在。比如,《商君书·开塞》:‘天地设而民生之,当此之时也,民知其母而不知其父’;《吕氏春秋·恃君》:‘昔太古尝无君矣,其民聚生群处,知母不知父’;《仪礼·丧服·传》:‘禽兽知母而不知父’”(吴飞,2014b:35)。吴飞(2014b:35)认为,“这些并不能被用作史料,因而这些说法的存在并不足以支撑母系社会的存在。不过,这些却是古代思想家对于上古之世的设想,比霍布斯明确提出知母不知父的问题要早了近两千年。难道中国古代思想家也曾经设想过母系社会的存在?”可惜,吴文至此戛然而止,“究竟如何来解读这些材料,怎样理解中国上古之世的社会形态,如何最终厘清母权社会问题对中国现代思想的影响,将是我们下一步的课题”(吴飞,2014b:36)。在《近世人伦批判与母系论问题》一文中,吴飞(2014c:125)也写道:“民国这些学者还有第三方面的理据,那就是中国古代思想中的相关讨论,比如《庄子·盗跖》、《商君书·开塞》、《吕氏春秋·恃君览》等都有上古之人‘知母不知父’的说法。但首先,这些是先秦思想家对上古生活的一种猜想,不能作为史料;其次,‘知母不知父’并不意味着就是母系社会。以这些说法证明母系社会的存在,更是没有根据的。关于这个方面,笔者将另外撰文讨论。”

西方“母权社会”学说体系的坍塌,为我们反思中国自身“知母不知父”之说的来龙去脉提供了契机。晚清民国之际,这一话语体系被引入中国,之后,被历史学家用来构造了中国上古时代的一个特定时期,以期证明中国的历史发展阶段不外乎于人类之普遍历史。

重新回到中国古代的经典文本自身,我们发现,在道家和法家的思想脉络中,“知母不知父”具有各自独特的思想内涵。先秦文献自身展示的思想世界与20世纪套用西方学术术语对其进行的描述之间存在裂缝。在下文中,我们将梳理“知母不知父”的中国谱系,反思这一断裂对当今探索社会学本土化的意义,并由此发掘与阐扬中国社会学的思想传统。

二、西方话语的植入

吴飞(2014a:34,脚注2)在《母权神话:知母不知父的西方谱系》一文中写道:“据笔者所见,康南海(有为)先生的《大同书》应该是中国思想界承认母系社会的第一部书。”《大同书》全书今存三个版本:一为康氏殁后其弟子钱定安整理本,1935年中华书局出版;二为1956年古籍出版社据康氏家族藏抄本,并参照已刊本校订重印;后发现康氏手稿八卷,分藏于上海博物馆和天津图书馆,与印本次序、内容出入颇多,1985年江苏古籍出版社影印出版,《续修四库全书》亦据以影印,姜义华等编校《康有为全集》复据手稿本标点排印。兹据《全集》本引录如下:

且在昔人类之初,固尚母姓,人皆以女系为传姓矣。故“姓”之为文从“女生”,姒、姬、妫、姞、奶,莫不从女。故至今野蕃之俗多有从母姓者,则太古各国之旧俗可推矣。今以四洲传母姓者考之:……盖上古之人,教化未行,婚姻不定,朝暮异夫,谁知所出,野合任意,难辨所生。《国语》述鲁桓公之言曰:同非吾子,齐侯之子也。故婚姻不定,则父子难信,故不如从母姓之确也。且母生有凭,父生难识,观阿里阿那可之烟剪人,生双子则以为奸淫矣。夫阴阳交媾,其理甚微,今草木之生,雄蕊与雌蕊之交合,博学者犹难知之,况野人知识无多,故知有母而不知有父也。(康有为,2007a:69-70)②

至于《大同书》的成书年代,则颇有争议。康氏于所著《我史》光绪十二年乙酉二十八岁条曰:“从事算学,以几何著《人类公理》。……二十三日头痛大作,几死。……乃手定大同之制,名曰《人类公理》。以为吾既闻道,既定大同,可以死矣”(康有为,2007b:65)。其《大同书》甲乙两部最初载于《不忍》杂志,后又以此二部合并出版,康氏手书卷首题辞曰:“吾年二十七,当光绪甲申,法兵震羊城,吾避兵居西樵山北银塘乡之七桧园澹如楼,感国难,哀民生,著《大同书》”(康有为,1919:卷首题辞)。③《大同书》开篇则云:“康有为生于大地之上……吾地二十六周于日有余矣”(康有为,2007a:3),④可见“康氏对其乌托邦思想建立的日期,自己也有点不一致”(萧公权,1988:47)。在《大同书》全书出版数年后,钱穆(1997:777)即质疑其写作年代,考证其书当如“梁氏(启超)谓著成当在辛丑、壬寅之间避地印度时。……长素必自谓在甲申居七桧园澹如楼者,与其《礼运注》之倒填年月,同一篝火狐鸣,所谓‘国师公欲篡圣统而伪造经典’,正不啻其自供状也”。⑤此后,萧公权(1988:48-54)做了进一步的论证。虽然有许多学者为康氏自言的著述时间做出各种辩护(李泽厚,1957;张玉田,1957;陈谷嘉,1963;方志钦,1963;林克光,1981;马洪林,2004),但是康氏早年所著《人类公理》并非《大同书》初稿(汤志钧,1959;房德邻,1995),康氏自编年谱《我史》也是屡加修改,“倒填年月”(马忠文,2005;茅海建,2007,2009)⑥,这些随着《大同书》手稿的发现与公布,其著于1901-1902年康氏居印度时已成定论(汤志钧,1980,2004)。⑦

在康氏写作《大同书》的同时,西方社会学也在中国逐步扩散,以致同时有多位深谙旧学的学者也开始接受与运用西方社会学知识分析古代中国。

章太炎早年在诂经精舍时便已浸润西学,所著《膏兰室札记》乃颇引西书。1904年修订本《訄书》出版,其《序种姓》上篇即明确运用了母系社会论:

然自皇世,民未知父,独有母系丛部。……中国虽文明,古者母系未废,契之子姓自玄鳦名,禹之姒姓自薏苡名,知其母吞食而不为祖,亦犹草昧之绪风也。夏后兴,母系始绝,往往以官、字、谥、邑为氏,而因生赐姓者寡。自是女子称姓,男子称氏,氏复远迹其姓以别婚姻。(章太炎,2014:170-171)

太炎先生1898年受汪康年聘为《昌言报》主笔,曾在第一至六辑及第八辑连载《斯宾塞尔文集》,即《论进境之理》(Progress:Its Law and Cause)与《论礼仪》(Manners and Fashion)二文。太炎先生不谙英文,二文由曾广诠口译,太炎笔述。曾氏为曾国藩之孙,曾纪泽嗣子,精通英文。二人所译之文虽未及母权之论,但是当时昌言报馆极重视斯宾塞尔,不仅“觅得其全集”,并计划“按期译登报端,以饷同志”。⑧太炎先生既有宏愿,应当对全集的其他文章也有所了解,其接触母系社会之论或在此时。1898年戊戌政变后,太炎先生被通缉,乃赴台避难,旋赴日本。在日期间,“日读各种社会学书,平日有修《中国通志》之志,至此新旧材料,融合无间,兴会勃发”(章太炎,2003:41),尤其是翻译了日本社会学家岸本能武太所著《社会学》一书,其中颇有涉及母系社会说之处:

至谓生民初降,已为一夫一妇之定婚,是未知原始时代,男女无别,皆群夫群妇之杂婚耳,未得称家族也。(岸本能武太,1902a:二a-b)

如夫妇分业,虽基于男女之天性,然太古独有杂婚而无定婚,家族未成,则亦无此义。(岸本能武太,1902a:九a)

译文中所言虽未显及母系社会说,但是以一夫一妇之定婚时代前为群夫群妇之杂婚时代,正是当时西方社会学与人类学界对于母系社会的通行解释,如麦克伦南(McLennan,1898:88)所言:“在这个问题上,除了生父的不确定性之外,用其他任何解释都无法讲通父系亲属制何以迟迟未能实行。根据这些情况,我们可以断言:人们以前是很难认生父的;以前曾在不同程度上盛行男女乱交。生父的不确定性与母方单系亲属制这两者之间,存在着一种必然的因果联系。因此,无论在什么地方,只要有其一,便可以推知其二”。此后,布洛赫(Bloch,1908:189)更为明确地表述,母权“是生父不确定性的典型表现形式,而生父的不确定性则为两性乱交所致”。

略晚于太炎先生《訄书》修订本,1904年底刘师培发表《论小学与社会学之关系》一文,也以母系社会说解释古代语言历史:

(上佚)又据《史记·秦本纪》索隐之文,谓秦赵以母族祖颛顼,亦其证也。观神农姓姜,黄帝姓姬,帝舜姓姚,大禹姓姒,伯益姓赢,以及邓鄾嫚姓,白狄媨姓(见《潜夫论》),何一非从女之字乎!此姓字所由从女也。盖上古之世多守一妻多夫之制,父子之关系未生,而始祖之所出亦不明。后世知其然也,故行大禘之礼,以祀其祖之所自出,托履敏感生之说,而托之神奇。《五经异义》谓今文家谓圣人无父而生,古文家谓圣人有父而生。盖有父而生,而托名无父而生也,故《说文》用以释姓字。然于古人受姓于母之说,犹未能明。或以禘说问孔子,孔子答以不知。呜呼!禘礼之兴,圣人盖有难言者矣。斯宾塞《社会学原理》云,盖杂婚之事大行,子分明共认其父者,实占少数,而母子之关系最密,故欲认父子之血统,宁认母子之血统。又云,如恩达门民族,于小儿方离乳,男女之结合即解,故忘却父子之关系,独于母子之关系,历久犹能记忆。是野蛮民族,悉承认女统之血系也。《说文》“姓”字下云:“人所生也。古者神圣母感天而生子,故称天子。从女,从生,生亦声。《春秋传》曰,天子因生以赐姓。”案《说文》此说于“姓”字之起源,未能尽悉。考《商君书》及《白虎通义》皆以上古之民,知有母不知有父,故所生之子,即以母族为姓。而所谓同姓者,乃指同母而言,非指同父而言。观于《晋语》胥臣之言,可以知受姓于母之义于矣。(《晋语》胥臣云:“同姓于兄弟。黄帝之子二十五人,其同姓者二人而已。”)⑨

此时斯宾塞的The Study of Sociology一书已有韩昙首《社会学新义》(1898)、严复《群学肄言》(1903)、马君武《斯宾塞社会学原理》⑩(1903)三种译本,刘氏称之为“社会学原理”。此译名且早见于太炎先生译岸本能武太《社会学》(岸本能武太,1902b:四a),实为晚清国粹学派之通译。(11)刘氏援据母系社会说也当系受严复与太炎先生译著与学术影响(李帆,2003:91-97)。

由此可知,康有为、章太炎、刘师培等人约略同时引入了西方社会学的“母系社会”说。不过,即便承认康有为在《大同书》手稿中最早引入“母系社会”说,并以之解释中国古代社会历史,但当时真正在中国产生影响的应当是以章太炎、刘师培为代表的国粹派。

康有为、章太炎、刘师培等人将中国古代典籍中“知母不知父”之言以西方社会学“母系社会”说来作解释,在20世纪二三十年代的中国社会性质大论战中得到学界尤其是中国史学界各派的确认,最终成为中国古代史的定论。吕思勉(2007:206)在《中国社会史》中写道:“夫但知其母,不知其父,即莫知谁妻,莫知谁夫之谓也。后人推测社会之始,多谓由于一夫一妇之牉合。如《创世记》亚当、夏娃之说是也。其实人类之初,究系何种情形,实属无从想像。所能勉强想像者,则榛榛狉狉,群居袭处;既无一切名目,亦无何等组织,一浑然之群而已。”吕思勉(2005:246-247)在《先秦史》中还写道:“一切有为之法,悉属后起,故邃古之世,必有一男女媾合绝无限制之时,特已无可考而已。人之分其群为若干部,而各异其权利义务也,必始于年辈之不同。男女媾合之禁,亦当始于是,社会学家所谓辈行昏也。……《白虎通义·号篇》,谓三皇之先,‘民知其母,不知其父’,盖指此时代言之矣。”吕振羽(1961:61-62)也在《史前期中国社会研究》中指出:“只有在‘阶级’群婚制度下才有这种情形。到对偶婚时代,在母系的家族制度下面,每个人对于他生身的父,虽然不容易正确地识别出来,而且他们并不去作这种正确的识别,但都有一个从习惯而得到确认的主要的父——他或她的母亲的主要的夫。”郭沫若(1976:48)在其主编的《中国史稿》中指出:“对偶婚关系下的夫妻不是独占的同居,两性的结合还比较松散,子女‘知其母,不知其父’(《庄子·盗跖》)的情况依然存在。一直到对偶家庭比较稳定和巩固之后,子女才能确认生父。”李衡梅(1986:96-97)(12)认为:“氏族制度的第一个发展阶段是母权制。‘只要存在着群婚,那么世系就只能从母亲方面来确定,因此,也只承认女系。一切蒙昧民族和处在野蛮时代低级阶段的民族,实际上都是这样的。’《商君书·开塞篇》说远古时代‘民知其母,而不知其父’,类似的说法亦屡见于他书。……恩格斯说:‘在一切形式的群婚家庭中,谁是某一个孩子的父亲是不能确定的,但谁是孩子的母亲却是知道的。’”王玉哲(2000:75)引《吕氏春秋·恃君》、《庄子·盗跖》说:“这正是母系氏族社会的明证。”宋兆麟(2001:237)认为:“在人类的发展史上,群婚起码应该分为三个大的发展阶段。首先是人类童年时代的杂交群婚。当时的人类还生活在从猿到人的原生地,人类社会尚在形成之中,婚配无任何约束。《吕氏春秋·恃君览》……故称杂交婚。”王利华(2007:20)指出:“在人类社会发展的最初阶段并不存在夫妇关系,《吕氏春秋·恃君览》云……自然不存在稳定的‘夫妇’关系,也就无所谓家庭了。如果一定要用‘家庭’一词来说明此时的亲属群体的话,那它也不过是一种‘前家庭形态’。”

这一论说的背景预设是中国的历史发展阶段不外乎于人类社会发展的普遍规律。郭沫若(1930:1)《中国古代社会研究》之《自序》最为典型地表述了该理念:“中国人有一句口头禅,说是‘我们的国情不同’。这种民族的偏见差不多各个民族都有。然而中国人不是神,也不是猴子,中国人所组成的社会不应该有什么不同。我们的要求就是用人的观点来观察中国的社会,但这必要的条件是必须要我们跳出一切成见的圈子。”即便我们最大限度地认可郭氏所代表的理念,也必须考虑如下事实:史家们用来论证中国古代母系社会的主要证据,如“圣人无父”、“知母不知父”等,就其与“母系社会”的相关性而言,并非确凿的历史事实,而是后人叙述的神话传说。于是,我们首先必须厘清古人是如何看待这些神话传说的。吴飞(2013:120-121)在讨论古代“圣人无父”之说的现代解释时评论道:“这种‘六经皆史’的研究方式,却往往不能摆脱西方理论的痕迹。虽然古代诗学传统也在不断讨论圣人无父的问题,皮锡瑞甚至把它和‘知母不知父’的说法关联起来,但在没有西方理论介入之时,他们绝对不会推出母系社会的结论。……如果把这些神话当作史料来考察古代的社会制度,就完全脱离了经学传统中讲述这些故事的语境和用意,而要用这些材料重构出一套意义来,又必须依照西方理论的框架,等于拆散了原来神话故事的结构,剥夺了它的意义,然后再按照一套新的理论赋予它意义,重建它的结构,甚至为它重构一个历史语境,其牵强与荒谬之处是显而易见的。但我们如果能够以尽可能客观的态度,同情地理解经学中讲述和讨论这些故事的本来语境,揭示出这些神话故事的礼学意义,并由此去理解其诠释之争的本来问题,或许就能够使这些故事在现代学术体系中得到一个更恰切的位置,使我们能够更好地体会诗人吟诵它们的真正用意,从而可以进入与西方理论更严肃的对话。”这正是“知母不知父”的现代讨论所面临的现状以及我们所应当采取的研究进路。

既然“知母不知父”不足为母系社会之证,那么,究竟应当如何理解中国古代典籍中的“知母不知父”之说呢?(13)宋小克(2013:9)认为,不同流派神话学者的研究“有一个共同的倾向,即一般把神话从所属典籍中提取出来,然后作单个神话的分析或作多个神话的系统研究。这种研究方式适应了中国神话零散分布的情况,但也隔离了神话与所属典籍的鱼水关系,使很多神话丧失了本来面貌。如《庄子·盗跖》谈神农时代,学界一般认为是母系氏族社会的遗迹,却不知其中另有深意。在古人看来,母子之爱属于自然天性,而父子之爱则带有更多的社会属性,属于老庄所谓的‘礼义’、‘孝慈’等层面。庄子说‘民知其母,不知其父’,意谓神农世之民已忘却‘仁义’、‘礼乐’,回归到自然的生命状态——与麋鹿共处而无相害之心。对神话的隔离阐释所造成的误解还有很多,主要原因还是‘断章取义’”。宋氏对《庄子》“民知其母,不知其父”的解读显然比附会母系社会要更切近《庄子》的文本。本文也正是在高度认可回归文本的研究进路的基础上,试图进一步推进对这一问题的深入研究。

三、古典时代(上):以无父为无君

《庄子·杂篇·盗跖篇》言孔子往说盗跖,曰:“使为将军造大城数百里,立数十万户之邑,尊将军为诸侯,与天下更始,罢兵休卒,收养昆弟,共祭祖先。此圣人才士之行,而天下之愿也。”盗跖痛斥之,有曰:

今丘告我以大城众民,是欲规我以利而恒民畜我也,安可久长也!城之大者,莫大乎天下矣。尧舜有天下,子孙无置锥之地;汤武立为天子,而后世绝灭:非以其利大故邪!且吾闻之,古者禽兽多而人少,于是民皆巢居以避之,昼拾橡栗,暮栖木上,故命之曰有巢氏之民。古者民不知衣服,夏多积薪,冬则炀之,故命之曰知生之民。神农之世,卧则居居,起则于于,民知其母,不知其父,与麋鹿共处,耕而食,织而衣,无有相害之心,此至德之隆也。然而黄帝不能致德,与蚩尤战于涿鹿之野,流血百里。尧舜作,立群臣,汤放其主,武王杀纣。自是之后,以强陵弱,以众暴寡。汤武以来,皆乱人之徒也。(郭庆藩,1961:995)

孔子之所以要往说盗跖,是因为“盗跖从卒九千人,横行天下,侵暴诸侯,穴室枢户,驱人牛马,取人妇女,贪得忘亲,不顾父母兄弟,不祭先祖。所过之邑,大国守城,小国入保,万民苦之”(郭庆藩,1961:990)。盗跖在私德意义上违背了礼教原则——“贪得忘亲,不顾父母兄弟,不祭先祖”,将人从礼教性人伦网络中跳脱而出,成为无牵无挂、无拘无束的个人,仅仅顾及一己之快意。在公德意义上,盗跖则不仅危害了天下万民——“横行天下,侵暴诸侯,穴室枢户,驱人牛马,取人妇女”,在更深层次上,盗跖“从卒九千人”在本质上是一支与国家相当的非国家性武装力量,因而从根本上打破了国家垄断暴力的政治原则。而孔子的劝导——“尊将军为诸侯,与天下更始,罢兵休卒,收养昆弟,共祭祖先”,也正是从这两方面入手。

与孔子针锋相对,盗跖的反驳也针对这两点。不要说立为诸侯,即便是立为天子,又当如何?孟子曰:“孝子之至,莫大乎尊亲;尊亲之至,莫大乎以天下养。”(焦循,1987:640-641)这是孔子所以劝导盗跖者。不过,也正如荀子所言:“夫贵为天子,富有天下,是人情之所同欲也。”(王先谦,1988:70)盗跖正是据此指出,如此巨大的利益,必定会成为众人争夺的焦点。因此,即便某个人一时得逞,君临天下,其子孙也莫能长保。这样看来,立为诸侯以至天子,对于子孙未必有利,甚至如汤武之圣,也会“后世绝灭”,自然也就不可能再“共祭祖先”了。至此,盗跖巧妙地指出,孔子所以劝导他的公德与私德之间存在着深刻的矛盾。

不宁唯是,盗跖还进一步指出,登立为君不仅不利于君主自身之人伦,甚而建国立君本身就不利于天下万民。至德之隆,有巢、知生、神农之世的总体特征为“无君”。(14)有巢、知生之世,民无屋舍衣服。神农之世虽然“耕而食,织而衣”,物质生活丰富了,在人伦方面却是“民知其母,不知其父”。自清末以来,“民知其母,不知其父”长期被格义为人类学所谓“matriarchal clan society”,(15)实则并无确据。从其语境来看,不可能将《庄子》此语理解为盗跖给孔子客观讲授中国上古史,而应该是在批驳儒学理论。

与《韩非子·五蠹篇》不同,《盗跖篇》在讲述“有巢氏之民”时,并没有提到一位古圣王,讲述“知生之民”时亦然。在这两个历史时期中,人民本无所养,也就谈不上所谓“以天下养”,因此当然没有君主。陈立柱(2015:88)认为,“庄子等人所说最初发明‘巢居’的有巢氏,不太可能有传说或者文献记载的根据。从其名字‘有巢氏’也可以看出,这是人们根据推想的可能的情形即‘构木为巢’而加以命名的。因此可以说,这个有巢氏不可能是新石器时代以后出现的一个氏族,即与古文献所说的伏羲氏、容成氏、轩辕氏、赫胥氏、尊卢氏、祝融氏的时代相近的氏族。《庄子·胠箧篇》所列古族中没有有巢氏,先秦时期其他文献也很少将有巢氏列于这些古氏族之间,说明后世学者认为的有巢氏与这个有巢氏是不一样的”。我们可由此推断,同为“至德之隆”的神农之世,应当也是无君的。

说“神农之世”无君,可能立即遭到反驳——“神农”不就是君吗?问题的关键在于“耕而食,织而衣”。《孟子·滕文公》上有为神农之言者许行,陈相见孟子,道许行之言曰:“贤者与民并耕而食,饔飧而治。”孟子曰:“许子必种粟而后食乎?”曰:“然。”“许子必织布而后衣乎?”曰:“否,许子衣褐。”曰:“许子奚不自织?”曰:“害于耕。”(焦循,1987:365-370)所谓“贤者与民并耕而食”的真实涵义,可对照《汉书》卷三十《艺文志》二《诸子略》九农家类小序批评农家道:“及鄙者为之,以为无所事圣王,欲使君臣并耕,悖上下之序”(班固,1962:1743)。在古农家言中,也确有神农亲耕之说,如《吕氏春秋·爱类》所言:“神农之教曰,士有当年而不耕者,则天下或受其饥矣。女有当年而不绩者,则天下或受其寒矣。故身亲耕,妻亲绩,所以见致民利也。”高注:“身,神农之身也”(许维遹,2009:593)。《艺文类聚》卷六十五引《尸子》:“神农并耕而王,所以劝耕也”(欧阳询,2003:1194)。无疑,农家学说中虽然设立君位,但实际上却取消了君对于民的特殊性,要求君也必须参与到实际的农耕之中。所以,农家的“耕而食”,实为“不劳动者不得食”的早期表述,即“不耕种者不得食”,在此,“耕”与“食”之间存在着直接相关性。并且,这一相关性还内含平等性,即对于每一个人都有同等的要求,包括君主本人。相应地,《盗跖篇》中还有“织而衣”,这甚至可以视为对孟子辟许行的回应——在人类文明的早期,其他器用尚未出现,作为人类生存之物质基础的衣食都是出于自耕自织,其模式可能是男耕女织,不再认为“自织”“害于耕”。《艺文志》农家类小序称誉农家曰:“播百谷,劝耕桑,以足衣食”(班固,1962:1743),所据即回应了孟子辟许行的后期农家成熟理论。

《盗跖篇》虽引述了农家思想,却并未停留于农家,因为即便“君臣并耕”,也仍然有一君位在,那就存在着万民不齐一的可能性。于是,庄子后学无君派便进一步取消君位之可能性。先秦有君论的代表当属儒家。孟子引传曰:“孔子三月无君,则皇皇如也”(焦循,1987:420)。《庄子·内篇·人间世》引仲尼曰:“天下有大戒二:其一,命也;其一,义也。子之爱亲,命也,不可解于心;臣之事君,义也,无适而非君也,无所逃于天地之间。是之谓大戒”(郭庆藩,1961:155)。儒学之义,乃是以父子之亲为基干,家国之情皆推原于父。《孝经·士章》有谓:“资于事父以事母而爱同,资于事父以事君而敬同,故母取其爱而君取其敬,兼之者父也”(李隆基注、邢昺疏,2009:19)。子对父既敬且爱,因为父既尊且亲。母亲而不尊,只能分有对父亲的爱;君主尊而不亲,只能分有对父亲的敬。亦即在儒家看来,只要有父,就必定会出现敬爱之情。而有母,则会导致敬与爱相分,出现对于母的无敬之爱。母的无敬之爱意味着敬与爱相分,于是在另一极,定然会出现无爱之敬,由此形成君主之位。于是在庄子后学无君派看来,要取消君位,就必须取消敬之情。但是敬之情的来源并非君主而是父亲,于是无君派便通过取消父亲来取消敬之情,并由此取消单纯的敬之情所形成的君主。至此,父、母、君仅余母之一位,于是由此形成的人伦网络便是“民知其母,不知其父”,更不用说君了。至此,君位被彻底取消。在无君派的人伦网络中,母子之情成为一切人伦的基础,亦即一切人伦道德以爱为基础——《盗跖篇》说得很清楚:人与人之间“无有相害之心”。

庄子后学无君派虽然改造了农家君民并耕的理论,取消了君位,可是却留下了一个小尾巴。农家以神农为始祖,因此将理想国置于神农之世,这就意味着农家仍然沿袭古史传说,以神农为君,亦即保留了君位。无君派沿用农家学说,因而顺势将“民知其母,不知其父”的状态也置于神农之世,于是导致自相矛盾,即理论上的无君状态与事实上的有君之世并存。

庄子后学无君派的这一理论,尤其是与之相应的人伦构建,与儒家学说及人伦完全背反,因此先秦儒学绝不接受这一理论。(16)《仪礼·丧服》齐衰不杖期章:“为人后者为其父母,报。”《传》曰:“禽兽知母而不知父”(郑玄注、贾公彦疏,2007:357-358),视只知有母不知有父者为禽兽。《荀子·非相篇》曰:“故人之所以为人者,非特以其二足而无毛也,以其有辨也。夫禽兽有父子而无父子之亲,有牝牡而无男女之别。故人道莫不有辨,辨莫大于分,分莫大于礼,礼莫大于圣王。”杨倞注:“分,有上下亲疏之分也”(王先谦,1988:79)。此“分”为“名分”之义,久保爱(1972:十)增注:“分,扶问反。”读为去声,是。李涤生(1979:80)《集释》认为,“言辨的作用,莫大于辨明上下、亲疏、贵贱、尊卑之名分”。人与禽兽的不同在于能辨别父子男女,这一辨别在名分中得到确立。名分的体系化则为礼,礼的核心即圣明的君主及相应的君臣之礼。《周易·序卦传》曰:“有天地然后有万物,有万物然后有男女,有男女然后有夫妇,有夫妇然后有父子,有父子然后有君臣,有君臣然后有上下,有上下然后礼义有所错。”(王弼等注,2007:187-188)从男女、父子一定要进至君臣上下,由此确立礼义名分,才是人之所以为人者。《吕氏春秋·恃君览》先论述群聚是人生存的必要条件,而必有君才能实现“利出于群”。“昔太古尝无君矣,其民聚生群处,知母不知父,无亲戚兄弟夫妻男女之别,无上下长幼之道,无进退揖让之礼,无衣服履带宫室畜积之便,无器械舟车城郭险阻之备,此无君之患,故君臣之义不可不明也”(许维遹,2009:544)。其论证思路极近于荀子,而对于人类文明的禽兽化也描述得极为具体,这样的人群真是一无所有了。

四、古典时代(下):以有母为有国

《盗跖篇》中,盗跖所述,自神农之后,由黄帝始,便开始了道德的堕落与国家的形成。

“黄帝不能致德,与蚩尤战于涿鹿之野,流血百里。”战争是争斗的最高形式。争斗源于欲求,欲求源于人背离了自身的自然状态,此即“黄帝不能致德”。

“尧舜作,立群臣。”君臣关系的确立,标志着国家的形成。无君派将“立群臣”紧接在“流血百里”的大战之后,意在建立二者的联系,即臣的来源为战败者的臣服。

“汤放其主,武王伐纣。”汤武都是儒学的圣王。但是无君派此处关注的不是儒学所强调的仁义,而是臣对于君的反叛。既然君臣关系的确立是源于暴力与征服,那么当臣下所拥有的暴力更胜一筹时,取其君而代之便是自然而然的了。至于弑君者所宣称的理由,没有任何意义——同属无君派作品的《庄子·外篇·胠箧》有云:“彼窃钩者诛,窃国者为诸侯,诸侯之门而仁义存焉!”(郭庆藩,1961:350)谁登上了大宝之位,都会宣称自己是顺天应人,但那只是赤裸裸的欺骗。其后果则是:“自是之后,以强陵弱,以众暴寡。汤武以来,皆乱人之徒也。”至此,所谓仁义又恶乎在?

庄子后学无君派的“知母不知父”之论,尤其是基于“知母不知父”之论的国家起源学说,对法家学说的完善与深化,产生了重大影响。

《汉书》卷三十《艺文志》二《诸子略》九农家类首列《神农》二十篇,自注:“六国时,诸子疾时怠于农业,道耕农事,托之神农。”颜注引刘向《别录》云:“疑李悝及商君所说。”(班固,1962,第六册:1742、1743)蒙文通(1987:285)《法家流变考》云:“《商君列传》集解引《新序》:‘商君极身无二虑,尽公不顾私,使民内急耕织之业以富国,外重战伐之赏以劝戎士。’是宜其‘道耕农事’也。则李悝、商鞅又农家者流欤!”李肖聃(2008:139)《星庐文录·王启湘〈商君书发微〉序》论曰:“盖商君之学,上通乎帝王,下贯于兵农,孝公用之以垦草徕民,后世承威,四世有胜。”张舜徽(2004:335)释曰:“法家论治,首重耕战,不特李悝、商鞅然也。而二人言之尤兢兢。刘氏疑此书为二人所说,是已。”此三氏皆由农法二家之同立论。刘咸炘(2009:176)《校雠述林》卷三《农书录》于《神农书》下曰:“然则此二十篇乃李、商一派之言,与许行所谓神农之言者异。”熊十力(2009:87)谓:“案此二十篇,托之古圣,自是农家根本大典。上考《孟子》许行之说,不许有劳心、劳力及治人、治于人之分,诚哉,社会主义之开山也。由此推想,农家所托为神农之书当非道耕农事者,而必是发挥其对于社会问题之最高理想。《艺文志》所著录之《神农》二十篇,注云道耕农事,较以许行之说乃全不相涉。……商君政策决不容许农家思想流行。造此二十篇托之神农,以反抗农家之《神农》书者,当以商君之可能性较大,不必是李悝也。”刘玉堂(1995:159-168)认为《神农》一书的内容主要保存于《吕氏春秋》,于是以《吕氏春秋》农业观校验李悝、商鞅的农业观,得出二者重农思想迥异,尤其是《商君书》“在君民并耕上,表现出尖锐的对立”。因此,《神农》的作者不可能是李悝、商鞅,而很可能是许行。此三者皆由农法二家之异立论。但刘说的前提有疑,我们只能说《吕氏春秋》保留了农家神农之言,却无法确证这些神农之言就是《汉志》著录《神农》书中的内容。

蒙文通(1987)等从法家重视耕战的角度论证农法之同,有史实依据,但是李悝、商鞅撰述《神农》,是否果真会停留于“道耕农事”的技术层面?班固删削《七略》为《艺文志》,特意回避《神农》之作者为李悝、商鞅,而强调其“道耕农事”,显然意图淡化农家的政治性,使农家回归其技术性。(17)从这个角度来看,熊十力等抓住“君臣并耕”,注重法农政治观念的歧异,不仅有史实依据,而且更显高屋建瓴。问题是,这种技术性与政治性是否互相截然排斥,不能共存于一书之中?

技术性与政治性的矛盾也出现在农家研究中。吕思勉(2007:17)就曾讨论过,许行所言乃农政,非农业。李悝、商鞅亦皆重农教战之谈,罕及耕耘树艺之事。因有谓九流中之农家,实言农政,非言农学者。“予谓农家者流诚多注意农政,然论种植之法者亦必有之。《管子》之《地员》,《吕览》之《任地》、《辩土》、《审时》,即论及耕种之道。始皇燔诗书百家语,不去种树之书,盖此类也,惜其语不易解耳。”这仍然是将农家之技术性与政治性断为两截。如何使二者一以贯之?由于书缺有间,我们可以尝试为农家理想国提供一个与魏特夫(1989)相反的治水说来贯通农家的技术性与政治性。与魏特夫相同,我们也从治水的必要性与艰巨性出发,也同样承认因此就必须最大限度地动员全部人力物力。但是,与魏特夫不同,农家动员全部人力物力的方式不是走向权力集中,并形成专制国家。农家的动员方式是确立“耕而食”的原则,即每一个人只有自己动手耕种,才能获得食物。为了确保“耕而食”的原则被全面彻底地贯彻到每一个人,农家首先要求君主必须做出表率,全身心地投入到农业生产中去。君主的“身自耕”也因此得以集农家的技术性与政治性于一体。这也是农家只能要求“贤者与民并耕而食”,却无法最终取消君位的原因。由此,农家型治水社会不是趋向使一人肆于万民之上的专制主义,而是达致君民并耕的平等社会。

既然商君不认同农家的“君臣并耕”,那么农家的技术性与政治性如何在法家内得到整合呢?

就今存《商君书》而言,对此问题最为重要的文献是《开塞篇》如下一节:

天地设而民生之。当此之时也,民知其母而不知其父,其道亲亲而爱私。亲亲则别,爱私则险,民众而以别险为务,则民乱。当此之时,民务胜而力征。务胜则争,力征则讼。讼而无正,则莫得其性也。故贤者立中正,设无私,而民说仁。当此时也,亲亲废,上贤立矣。凡仁者以爱为务。而贤者以相出为道。民众而无制,久而相出为道,则有乱。故圣人承之,作为土地货财男女之分。分定而无制,不可,故立禁。禁立而莫之司,不可,故立官。官设而莫之一,不可,故立君。既立君,则上贤废而贵贵立矣。然则上世亲亲而爱私,中世上贤而说仁,下世贵贵而尊官。上贤者,以道相出也;而立君者,使贤无用也。亲亲者,以私为道也;而中正者,使私无行也。此三者非事相反也,民道弊而所重易也,世事变而行道异也。故曰:王者有绳。夫王道一端,而臣道亦一端;所道则异,而所绳则一也。故曰:民愚则智可以王,世智则力可以王。(蒋礼鸿,1986:51-53)

关于《开塞篇》的时代,郑良树(1989:60)认为,“《开塞篇》不是商鞅的亲著,而是商鞅逝世后,由学派内主张‘重刑轻赏’的另一批学生完成的。……本篇作成时代不会太晚,至少不应该在秦灭六国之后。……本篇是一篇很有理论系统的论文,虽然作者非商鞅本人,不过,它加深了商鞅的法治思想,并且为这个思想提供了许多论据,是商学派里一篇重要的文献”。至于《盗跖篇》的时代,廖名春(1998:57)推断:“《盗跖篇》著成的上限为公元前256年,下限为公元前239年。因此,它不可能为庄子手著。从它所宣扬的轻物重生、全性保真的思想来看,从它的语句多有与《庄子·应帝王》、《马蹄》、《让王》、《渔父》、《山木》、《胠箧》等篇相似的特点来看,认为它系庄子后学所著是言之成理的。”我们认为,《开塞篇》的时代应晚于《盗跖篇》。

无疑,《开塞篇》的“民知其母而不知其父”不应当理解为母系社会。(18)商君后学所面临的问题,并非单纯在法家理论内整合农家的技术性与政治性,而是如何在法家的制度化即秦国政治体制内政治性地安置农家的技术性。

在《开塞篇》中,商君后学表现出非凡的气魄和雄浑的气势,直接抛开了农家的“贤者与民并耕而食”,拒绝在法家框架中涉及这一“逻辑错乱”的问题。但是农家自身的政治性又不能毫不顾及。于是,商君后学果断用《盗跖篇》中的“民知其母,不知其父”替换农家的“贤者与民并耕而食”,亦即用庄子后学无君派对农家政治性的改造与完善来取代农家自身的政治性。在农家学说中,君主虽然弱势,却仍然不可或缺。但在法家看来,“并耕”因而与民具有平等性的君主实际上也就等同于无,与民平等的君主是一个内在矛盾因而具有不可能性的概念,只有高于民的君主才能称之为君主,此即《庄子·外篇·天道》所谓:“下与上同德则不臣”、“上与下同道则不主”(郭庆藩,1961:465)。从《盗跖篇》的理论构造来看,庄子后学无君派最终以母子之爱作为人类全体的人伦道德,这一人伦道德实质上是排斥哪怕表面平等之君的存在的。因此,撰作《开塞篇》的商君后学直接取消任何形式的君主的存在,对于庄子后学无君派来说,是其理论自身逻辑的彻底贯彻,是其内在不一致性的彻底消除。

在《盗跖篇》中,基于母子之爱的人类全体之人伦道德是善良与和睦的——人与人之间“无有相害之心”。如果盗跖所述历史进程仅限于这一理想国的描述,其理论尚属基本自洽。但是如果要将人类历史从伊甸园降落到凡尘,推至“以强陵弱,以众暴寡”的当代史,就无法解释恶的内在生成。于是,《盗跖篇》只能将爆发战争、败者臣服、确立君臣、建立国家等一系列人类历史上最为惊心动魄的重大事变全部归因于不知详情、不明就里的“黄帝不能致德”,此可谓理论败笔。但在商君后学手中,无君派的困境迎刃而解。商君后学坦然接受了庄子后学无君派的理论框架,承认无父无君、仅有母子之爱构造人伦的局面。可是,商君后学不接受以母子之爱构造人伦必定导致人与人之间“无有相害之心”——如此大公无私的对天下人的泛爱恰恰取消了作为“爱”之来源的母子之情。商君后学一针见血地揭示道,母子之情是以“私”为根基的,是将人分割为小团体,并由此区分内外的——“民知其母而不知其父”的伦理结局必然是“其道亲亲而爱私”。

《开塞篇》接着推论:“亲亲则别,爱私则险,民众而以别险为务,则民乱”。蒋礼鸿(1986:51)释曰:“亲亲故别,别故爱私,爱私故行险以贼人,故乱也。”在此,商君后学巧妙地以母子之情将人群分割成内在亲亲爱私的小团体,每一个如此构成的小团体必定要区分内外——商君后学得意洋洋地发现,在此意义上,庄子后学无君派的母子之“爱”并非人类唯一的情感——母子之“爱”仅仅对内,那么对外呢?在每一个小团体中,与对内的母子之“爱”共生相伴的,无疑是与之相反的对外之“恨”。内外之分是法家的理论基础。《史记》卷六十八《商君列传》记载,商鞅变法之初,徙木立信,“以明不欺”;但在对魏国的战争中,则以故友之情骗取魏将公子印见面,“伏甲士袭虏魏公子印,因攻其军,尽破之以归秦”(司马迁,2013:2697、2699)。对内诚信,对外欺诈,亦即对外的情感和行为方式与对内相反。正是在这种内外有别的爱恨情仇中,法家得以实现技术性与政治性的整合:民众对内为母子之爱,于是耕以养;对外为仇雠之恨,于是战以杀。甚至在商君学派的著作上,我们也可看到这一对称性:《汉书》卷三十《艺文志》二《诸子略》法家类有《商君》二十九篇,即公认包含商鞅自著的商君学派著作汇编《商君书》;农家类有为李悝、商鞅所说之《神农》二十篇;《兵书略》兵权谋类有《公孙鞅》二十七篇,即商君学派的军事著作,其中也可能有商鞅自著(班固,1962,第六册:1735、1742、1757)。

在以对内之情整合了农家的技术性与政治性之后,商君后学还进而整合内外,使民众成为法家所需要的耕战之民。《商君书·慎法》曰:“彼民不归其力于耕,即食屈于内;不归其节于战,则兵弱于外。入而食屈于内,出而兵弱于外,虽有地万里,带甲百万,与独立平原一贯也。且先王能令其民蹈白刃,被矢石,其民之欲为之,非如学之,所以避害。故吾教令民之欲利者,非耕不得;避害者,非战不免。境内之民,莫不先务耕战,而后得其所乐。故地少粟多,民少兵强。能行二者于境内,则霸王之道毕矣”(蒋礼鸿,1986:138-139)。事实上,也只有在内外之别的架构中,才有可能在法家体系内整合农家的技术性与政治性。梁启超(1936:1-2)倡言,中国“政治思想有大特色三,曰世界主义,曰平民主义或民本主义,曰社会主义”。与欧洲相较,“欧洲自十四五世纪以来,国家主义,萌茁发展,直至今次世界大战前后,遂臻全盛。彼所谓国家主义者何物耶?欧洲国家,以古代的市府及中世纪的堡聚为其雏型,一切政治论,皆孕育于此种市府式或堡聚式的组织之下。此种组织,以向内团结向外对抗为根本精神,其极也遂至以仇嫉外人为奖励爱国冲动之唯一手段。国家主义之苗,常利用人类交相妒恶之感情以灌溉之,而日趋蕃硕,故愈发达而现代社会杌陧不安之象乃愈著。中国人则自有其文化以来,始终未尝认国家为人类最高团体,其政治论常以全人类为其对象,故目的在平天下,而国家不过与家族同为组成‘天下’之一阶段。政治之为物,绝不认为专为全人类中某一区域某一部分人之利益而存在。其向外对抗之观念甚微薄,故向内之特别团结,亦不甚感其必要”。然就法家而言,其区分内外,以构造国家,从事耕战,正是国家主义之形式。商鞅变法之后,“民勇于公战,怯于私斗”(司马迁,2013,第七册:2698),亦即以对内团结、对外战斗为道德。秦王政时,“秦宗室大臣皆言秦王曰:‘诸侯人来事秦者,大抵为其主游间于秦耳,请一切逐客’”(司马迁,2013,第八册:3069)。项羽坑秦降卒二十万之诱因也是“诸侯吏卒异时故徭使屯戍过秦中,秦中吏卒遇之多无状”(司马迁,2013,第一册:392)。

通过区分内外,以耕战之民建构国家主义,法家不但顺利实现了其理论体系对农家技术性与政治性的整合,而且还跨越了庄子后学无君派的逻辑断裂,顺理成章地推论了战争的出现。战争的出现,必然导致人类整体秩序的丧失:“当此之时,民务胜而力征。务胜则争,力征则讼。讼而无正,则莫得其性也”。务胜力征则必有强者出,此即上贤。诸强者互相争斗,止争之法则是立君,由一绝对权威来分配社会资源。至此,商君后学理论自身逻辑的展开既形成了人类历史的发展,同时也实现了法家国家的建构:人类历史第一阶段所形成的耕战之民成为法家国家的基础,第二阶段所形成的贤者被纳入法家国家成为官吏,第三阶段所形成的君主高踞于法家国家的顶端。于是,法家国家的完成与扩张,即天下最终一统于法家国家之下,就意味着人类历史的终结。

综上所述,中国古代典籍中“民知其母,不知其父”的记述,并非对于中国古代历史的记忆。它不是中国古代真实发生或被记述者认为真实发生的历史事实,而是战国诸子出于各自理论建构的需要而虚构的远古场景,因此也就不能作为讨论中国古代社会的史料来对待。所有基于预设这类记述为历史事实的讨论,尤其是以西方人类学社会学理论为支撑,以这一理论中的人类历史普遍性为背景的中国古代“母系社会”说,事实上已经既失去了理论支撑,更失去了史实证明,此后将仅具学术史的警示意义。

近代西学东渐以来,中国学术经历了痛苦的转型,始则援用西方理论来解释中国,进而依傍、模仿西方理论来建立中国学术。这一做法的弊端非常明显:中国自身的结构体系被打散填入西学体系中,致使中国长期只是西学真理性的证明材料。中国古代“母系社会”的附会,即是其中一例。不幸中之万幸的是,西方学术自行清理并推翻了“母系社会”学说,使得中国古代“母系社会”说失去了人类普遍历史的背景支撑。于是,如何重新解释原来被视为“母系社会”之历史依据的文献资料便成为无可回避的使命。而这一细微的裂痕,将有可能揭开中国历史与社会内在结构体系之自我认识的序幕。在此意义上,中国社会学本土化的一种可能路径就是回归历史的视野,寻找社会学丢失的想象力(渠敬东2015:23),让古典文本自身言说,在其展示的思想世界中探寻社会学的中国话语。

本文的讨论对在中国历史脉络中建立社会学的思想传统将具有一定的启发意义。应星等人(2006:187-192)指出,中国社会学的本土化传统可以追溯到20世纪之交,先是以严复为代表的以中学释西学,之后则是以刘师培、章太炎为代表的以西学发明中学。但是,他们的观点仍有值得修正之处,本文即是这样一例。这种修正并非将中西思想相互区隔,而是要在中西之间重新理解自己的历史。这种理解有助于洞察当代和想象未来。渠敬东提倡的历史视野说即为此意。渠敬东(2015:3)指出,社会学是应时代巨变而产生的,自其产生伊始,它就具有强烈的问题意识和社会关怀,且拥有放眼整个世界的经验与历史。但是,今天的社会学却逐渐丧失了从思想史、制度史及社会史方面对问题进行总体把握的能力。周飞舟(2016:108-109)也强调社会学研究需要引入“历史维度”和“历史视角”。社会学本来就是在史学等学科背景中形成的新科学,它反过来可以加深对历史的理解。当今社会学这个学科的琐碎化遮蔽了其奠基之时所具有的视野,致使其在整体上失去活力。梳理中国社会学史,回归中国社会学思想传统,重返社会学的历史视野,是疗治当今社会学琐碎之病的最好药方。深入细致地研究中国社会学史上的每一个重大命题,既是对于中国社会学史最为精致的建构,也是对于中国社会学思想传统最为诚挚的致敬。中国社会学思想传统既相关于中国社会之所已然,更相关于中国社会之所以然。这才是具有世界意义的中国社会学的根柢与魂魄。

感谢《社会》匿名评审专家的宝贵意见和建议。文责自负。

| |

参考文献:

| |

附录父亲的作用

父亲对于子女最有利的教育方式,是成为子女的榜样,而非成为子女的保姆。父亲在亲子互动中的占比增加,可以促进孩子的身体健康、降低孩子年幼时的夭折率,还可以增强孩子的社会竞争力,进而提高孩子成年时的成功率。

“父亲”:智人从古猿分化的关键,也是文明的基石。

附录【李竞恒 】父亲角色是人类文明的隐喻

两性生殖的动物当然也有生物学意义上的“父亲”,但这和人类和文明社会独有的父亲这一文化角色完全是两码事。一些鸟类的生物学“父亲”雄鸟也参与孵育幼鸟,但它既不会从文化上担任人格的表率,也不需要通过教育子女养成文化的积淀,当这一孵育过程结束,便相忘于江湖,因此动物没有人类这套发达的文化价值系统,这套价值系统只能是通过漫长积累才能产生和运转的。更常见的动物情况,是母兽带一群小兽,没有父亲的角色。

而人类文化创造了从父的姓氏,这姓氏既是对男性戴上的一朵小红花,鼓励他履行家庭责任,扮演好文化上父亲的表率,另一个角度看其实是给他套上个枷锁,因为母亲和子女之间的直接生育关系是不需要姓氏这样的文化抽象符号来象征、想象和表述,而姓氏这种抽象文化符号,是将履行文化义务的男方纳入到责任、义务状态。所以姓氏从父,恰恰是紧箍咒,将自然状态的求偶雄性,变为文化状态履行责任的父亲。

上古时代平民普遍没有姓氏,最早出现姓氏的都是贵族,因此平民更接近动物的混乱状态,而贵族拥有礼乐。《礼记·丧服》说:“禽兽知母而不知父。野人曰:‘父母何算焉?’都邑之士,则知尊祢矣。大夫及学士,则知尊祖矣。”

根据此说,自然动物状态没有文化的父亲角色,而殷周时期的平民,虽然知道了父亲角色,但觉得父亲、母亲扮演角色差不多,所以叫“父母何算”,都一回事。而住在城堡里的国人—士这一最低等级的贵族,则有姓氏和礼,知道尊崇自己父系的近祖,那么通过这个父系近祖凝聚起来的男性,数量和共同体组织优势就压倒了没有父系祖先想象和凝聚共同体的平民。而到了更高级的贵族“大夫”层面,不仅知道崇拜比较近的几代父系祖先,而且能追溯和崇拜更遥远的父系祖先,那么这些高级贵族能凝聚和组织的规模显然就更大。

所以不同的文化圈层,导致不同的组织结构,贵族有更强的共同体凝聚力,以毫无悬念的优势压倒平民,进行国野制度的统治。

从殷墟的考古来看,有明确夫妇合葬的坟墓,主要是贵族的,如大司空M303、M225夫妻并排合葬,均为殷墟四期,上层有夯土建筑共压(《考古学报》2008年3期),有明确对偶关系。但一般平民墓葬,却很少见到明确丈夫—父亲的角色,有些墓甚至就是一个单亲母亲和自己的婴儿葬在一起。孟宪武指出,殷墟有三分之二的墓主生前没有法定配偶,多数人还过着不稳定的对偶婚和乱婚状态,所以死后没有专一配偶一起埋葬(《中原文物》1986年3期)。

这就表明,有确定父亲角色的,最初是包括商王之类在内的贵族群体,而他们治理下的平民则没有父亲角色,更加的散乱而无序。显然,贵族子弟在明确父亲角色的保护和指引下,能够更好地继承其知识、技艺、人格训练,从各方面优势碾压自己统治下更为散沙和动物状态的平民。

儒学的本质是将过去古老贵族圈子专享的这套玩法,介绍给平民精英,鼓励他们模仿当贵族。所以汉儒向平民推广过去贵族专享的姓氏,宋儒向平民普及父系祖先古老谱系的家谱以及祭祀的祠堂,都是以父亲为纽带将一代代本应相忘于江湖的人凝聚起来。父亲角色区别了人和禽兽,所以子不教父之过,因为他代表了文化这一方向。

而正因为父子关系更依赖于抽象的文化想象凝聚,没有母子关系那种自然性的亲密,所以也更脆弱。孟子注意到这点,主张“父子之间不责善,责善则离,离则不祥莫大焉”(《孟子·离娄上》),就是说父子之间不应该用善的标准来要求对方,要求严格了对方又有压力,便会激化俄狄浦斯情结,互相仇恨而分离,这种分离是最不祥的,会瓦解家庭和文明。

所以,儒家主张易子而教,父亲主要在家中以人格表率给子女做榜样,但要维护这种比母亲更脆弱的文化想象亲情。类似的,英格兰思想家约翰·洛克,在其《教育漫话》中也认为如果非要体罚小孩,最好由仆人来操作,其实也是为了更好维系亲情。

可以说,父亲角色就是人类文明的隐喻,而俄狄浦斯杀父的潜意识,则是人类野蛮本能的隐喻。对父亲的恨意,往往上升为对传统共同体的敌视。

秦之「大事」

这节讲下面这些内容:

當是之時,秦地已并巴、蜀、漢中,越宛有郢,置南郡矣;北收上郡以東,有河東、太原、上黨郡;東至滎陽,滅二周,置三川郡。呂不韋為相,封十萬戶,號曰文信侯。招致賓客游士,欲以并天下。李斯為舍人。蒙驁、王齮、麃公等為將軍。王年少,初即位,委國事大臣。晉陽反。

元年,將軍蒙驁擊定之。二年,麃公將卒攻卷,斬首三萬。三年,蒙驁攻韓,取十三城。王齮死。十月,將軍蒙驁攻魏氏暢、有詭。歲大饑。四年,拔暢(畼)、有詭。三月,軍罷。秦質子歸自趙,趙太子出歸國。十月庚寅,蝗蟲從東方來,蔽天。天下疫。百姓內粟千石,拜爵一級。

齮yǐ · 動咬、齧。

麃. biāo ㄅㄧㄠˉ. ◎ 古通“穮”,除草:“厌厌其苗,绵绵其~。” ◎ 草莓。 ◎ 〔~~〕勇武的样子。 ◎ 姓。páo(ㄆㄠˊ). ⒈ 古同“狍”:“豺狼逐野麃。”

下面介绍了雲夢睡虎地秦簡中关于秦昭王时代的大事——战争,战争,还是战争。

雲夢睡虎地秦簡,亦稱睡虎地秦墓竹簡、睡虎地秦簡、雲夢秦簡,為西元1975年12月於中國湖北省雲夢縣城關睡虎地十一號墓出土的秦代竹簡,記錄當時的法律及公文,經整理的竹簡內容,被收入《睡虎地秦墓竹簡》一書。此批竹簡是研究戰國晚期至秦始皇時期政治、經濟、文化、法律、軍事的珍貴史料,也是校核古籍的依據。據考證,該墓的主人是「喜」,生前曾擔任過縣的令吏,參與過「治獄」,這些竹簡可能是墓主人生前根據工作需要對秦朝的法律和法律文書所作的抄錄。睡虎地秦墓竹簡計1155枚,殘片80枚,現將其分類整理為十部分內容,包括:《秦律十八種》、《效律》、《秦律雜抄》、《法律答問》、《封診式》、《編年記》、《語書》、《為吏之道》、《日書》甲種與《日書》乙種。其中《語書》、《效律》、《封診式》、《日書》為原書標題,其他均為後人整理擬定。竹簡長23.1~27.8厘米,寬0.5~0.8厘米,內文為墨書秦隸,寫於戰國晚期及秦始皇時期。

成功的要訣

这节讲下面这些内容:

嫪毐封為長信侯。予之山陽地,令毐居之。宮室車馬衣服苑囿馳獵恣毐。事無小大皆決於毐。又以河西太原郡更為毐國。九年,彗星見,或竟天。攻魏垣、蒲陽。四月,上宿雍。己酉,王冠,帶劍。長信侯毐作亂而覺,矯王御璽及太后璽以發縣卒及衛卒、官騎、戎翟君公、舍人,將欲攻蘄年宮為亂。王知之,令相國昌平君、昌文君發卒攻毐。戰咸陽,斬首數百,皆拜爵,及宦者皆在戰中,亦拜爵一級。毐等敗走。即令國中:有生得毐,賜錢百萬;殺之,五十萬。盡得毐等。衛尉竭、內史肆、佐弋竭、中大夫令齊等二十人皆梟首。車裂以徇,滅其宗。及其舍人,輕者為鬼薪。及奪爵遷蜀四千餘家,家房陵。(四)[是]月寒凍,有死者。楊端和攻衍氏。彗星見西方,又見北方,從斗以南八十日。十年,相國呂不韋坐嫪毐免。桓齮為將軍。齊、趙來置酒。齊人茅焦說秦王曰:「秦方以天下為事,而大王有遷母太后之名,恐諸侯聞之,由此倍秦也。」秦王乃迎太后於雍而入咸陽,復居甘泉宮。

大索,逐客,李斯上書說,乃止逐客令。李斯因說秦王,請先取韓以恐他國,於是使斯下韓。韓王患之。與韓非謀弱秦。

要事半功倍还是事倍功半?

谏止逐客说明感情强烈的秦王政能为了实现心中宏图,忍受不愿容忍之事且知错能改。

想要成功,就要懂得把理智放在感情之上。

这个社会就是“需要”和“有用”的结合。

李斯《諫逐客書》:

臣聞吏議逐客,竊㠯爲過矣。昔繆公求士,西取由余於戎,東得百里奚於宛,迎蹇叔於宋,求丕豹、公孫支於晉。此五子者,不產於秦,而繆公用之,幷國二十,遂霸西戎。孝公用商鞅之法,移風易俗,民㠯殷盛,國㠯富彊,百姓樂用,諸矦親服,獲楚、魏之師,舉地千里,至今治彊。惠王用張儀之計,拔三川之地,西幷巴蜀,北收上都,南取漢中,包九夷,制鄢郢,東據成皋之險,割膏腴之壤,遂散六國之從,使之西面事秦,功施到今。昭王得范睢,廢穰矦,逐華陽,彊公室,杜私門,蠶食諸矦,使秦成帝業。此四君者,皆㠯客之功。由此觀之,客何負於秦哉?向使四君卻客而不內,疏士而不用,是使國無富利之實,而秦無彊大之名也。

今陛下致昆山之玉,有隨和之寶,垂明月之珠,服太阿之劍,乘纖離之馬,建翠鳳之旗,樹靈鼉之鼓。此數寶者,秦不生一焉,而陛下說之,何也?必秦國之所生然後可,則是夜光之璧不飾朝廷,犀象之器不爲玩好,鄭衞之女不充後宮,而駿良駃騠不實外廏,江南金錫不爲用,西蜀丹青不爲采。所㠯飾後宮充下陳娛心意說耳目者,必出於秦然後可,則是宛珠之簪,傅璣之珥,阿縞之衣,錦繡之飾不進於前,而隨俗〈徐廣曰︰「隨俗,一作修使。」〉雅化佳冶窈窕趙女不立於側也。夫擊甕叩缻,彈箏搏髀,而歌呼嗚嗚快耳目者,眞秦之聲也;鄭、衞、桑間、《昭》、《虞》、《武》、《象》者,異國之樂也。今棄擊甕叩缻就鄭衛,退彈箏而取《昭》《虞》,若是者何也?快意當前,適觀而已矣。今取人則不然,不問可否,不論曲直,非秦者去,爲客者逐。然則是所重者在乎色樂珠玉,而所輕者在乎人民也。 此非所㠯跨海內、制諸矦之術也。

臣聞地廣者粟多,國大者人眾,兵彊則士勇。是以太山不讓土壤,故能成其大;河海不擇細流,故能就其深;王者不卻眾庶,故能明其德。是㠯地無四方,民無異國,四時充美,鬼神降福,此五帝三王之所㠯無敵也。今乃棄黔首以資敵國,卻賓客㠯業諸矦,使天下之士退而不敢西向,裹足不入秦,此所謂藉寇兵而齎盜糧者也。夫物不產於秦,可寶者多;士不產於秦,而願忠者眾。今逐客㠯資敵國,損民㠯益讐,內自虛而外樹怨於諸矦,求國無危,不可得也。

㠯: yǐ ㄧˇ。《说文解字》:“㠯,用也。从反巳。贾侍中说:巳,意巳实也。象形。”。(意巳实)胎儿已经形成是_㠯_之范式。本义:同“以”。

齎jī 。 贈送。《文選·李斯·上書秦始皇》:「此所謂藉寇兵而齎盜糧者也。」 拿、持。 挾抱、懷持。

尉繚之計

这节讲下面这些内容:

大梁人尉繚來,說秦王曰:「以秦之彊,諸侯譬如郡縣之君,臣但恐諸侯合從,翕而出不意,此乃智伯、夫差、湣王之所以亡也。願大王毋愛財物,賂其豪臣,以亂其謀,不過亡三十萬金,則諸侯可盡。」秦王從其計,見尉繚亢禮,衣服食飲與繚同。

翕读作xī,本义是闭合,收拢,可表示合,聚,和顺的意思,另也可指鸟类躯部背面和两翼表面的总称。

在成功之前,志得意满的那一刻,往往就是你最危险的一刻!

天下之学分为衰世之学和盛世之学。前者读了叹气,后者读了踌躇满志。

方法不在新旧,有用就好。比如重金收买敌国重臣。

越子勾践破吴也是如此:

文種對曰:「臣所以破吳者有七術:一曰捐貨幣,以悅其君臣﹔二曰貴糴粟槀,以虛其積聚﹔三曰遺美女,以惑其心志﹔四曰遺之巧工良材,使作宮室,以罄其財﹔五曰遺之諛臣,以亂其謀﹔六曰彊其諫臣使自殺,以弱其輔﹔七曰積財練兵,以承其弊。」——《東周列國志·第八十回 夫差違諫釋越 勾踐竭力事吳》

秦王為人

这节讲下面这些内容:

繚曰:「秦王為人,蜂準,長目,摯鳥膺,豺聲,少恩而虎狼心,居約易出人下,得志亦輕食人。我布衣,然見我常身自下我。誠使秦王得志於天下,天下皆為虜矣。不可與久游。」乃亡去。秦王覺,固止,以為秦國尉。卒用其計策,而李斯用事。

尉繚只提供计策,而李斯实际执行。

年轻人要尽量避免误上贼船,等醒悟时,往往都跑不掉了。

尉繚之后没再出场就表明尉繚的实际态度了。

中国史书中,有时不表现处才是大表现处。比如管宁被称为三国第一人物,而位高权重的华歆只是一个不受后世人重视的人物。

成功後的第一件事

这节先讲下面这些内容:

十四年,攻趙軍於平陽,取宜安,破之,殺其將軍。桓齮定平陽、武城。韓非使秦,秦用李斯謀,留非,非死雲陽。韓王請為臣。 …… 十七年,內史騰攻韓,得韓王安,盡納其地,以其地為郡,命曰潁川。地動。華陽太后卒。民大饑。 十八年,大興兵攻趙,王翦將上地,下井陘,端和將河內,羌瘣伐趙,端和圍邯鄲城。十九年,王翦、羌瘣盡定取趙地東陽,得趙王。引兵欲攻燕,屯中山。秦王之邯鄲,諸嘗與王生趙時母家有仇怨,皆阬之。秦王還,從太原、上郡歸。始皇帝母太后崩。趙公子嘉率其宗數百人之代,自立為代王,東與燕合兵,軍上谷。大饑。

二十年,燕太子丹患秦兵至國,恐,使荊軻刺秦王。秦王覺之,體解軻以徇,而使王翦、辛勝攻燕。燕、代發兵擊秦軍,秦軍破燕易水之西。二十一年,王賁攻(薊)[荊]。乃益發卒詣王翦軍,遂破燕太子軍,取燕薊城,得太子丹之首。燕王東收遼東而王之。王翦謝病老歸。新鄭反。昌平君徙於郢。大雨雪,深二尺五寸。

二十二年,王賁攻魏,引河溝灌大梁,大梁城壞,其王請降,盡取其地。

二十三年,秦王復召王翦,彊起之,使將擊荊。取陳以南至平輿,虜荊王。秦王游至郢陳。荊將項燕立昌平君為荊王,反秦於淮南。二十四年,王翦、蒙武攻荊,破荊軍,昌平君死,項燕遂自殺。

二十五年,大興兵,使王賁將,攻燕遼東,得燕王喜。還攻代,虜代王嘉。王翦遂定荊江南地;降越君,置會稽郡。五月,天下大酺。

二十六年,齊王建與其相後勝發兵守其西界,不通秦。秦使將軍王賁從燕南攻齊,得齊王建。

大酺,汉语词语,拼音为dà pú,意思是指大宴饮。古代帝王为表示欢庆,特许民间举行的大会饮。

灭六国后,秦王政做的第一件事是什么?这能体现出一个当权者的本质。

秦王初并天下,令丞相、御史曰:「異日韓王納地效璽,請為藩臣,已而倍約,與趙、魏合從畔秦,故興兵誅之,虜其王。寡人以為善,庶幾息兵革。趙王使其相李牧來約盟,故歸其質子。已而倍盟,反我太原,故興兵誅之,得其王。趙公子嘉乃自立為代王,故舉兵擊滅之。魏王始約服入秦,已而與韓、趙謀襲秦,秦兵吏誅,遂破之。荊王獻青陽以西,已而畔約,擊我南郡,故發兵誅,得其王,遂定其荊地。燕王昏亂,其太子丹乃陰令荊軻為賊,兵吏誅,滅其國。齊王用后勝計,絕秦使,欲為亂,兵吏誅,虜其王,平齊地。寡人以眇眇之身,興兵誅暴亂,賴宗廟之靈,六王咸伏其辜,天下大定。今名號不更,無以稱成功,傳後世。其議帝號。」丞相綰、御史大夫劫、廷尉斯等皆曰:「昔者五帝地方千里,其外侯服夷服諸侯或朝或否,天子不能制。今陛下興義兵,誅殘賊,平定天下,海內為郡縣,法令由一統,自上古以來未嘗有,五帝所不及。臣等謹與博士議曰:『古有天皇,有地皇,有泰皇,泰皇最貴。』臣等昧死上尊號,王為『泰皇』。命為『制』,令為『詔』,天子自稱曰『朕』。」王曰:「去『泰』,著『皇』,采上古『帝』位號,號曰『皇帝』。他如議。」制曰:「可。」追尊莊襄王為太上皇。

秦王政心中,他就是古往今来最伟大的人。

皇:大。帝:主宰。皇帝=大主宰

秦朝的立國精神

这节讲下面这些内容:

制曰:「朕聞太古有號毋謚,中古有號,死而以行為謐。如此,則子議父,臣議君也,甚無謂,朕弗取焉。自今已來,除謚法。朕為始皇帝。後世以計數,二世三世至于萬世,傳之無窮。」

始皇推終始五德之傳,以為周得火德,秦代周德,從所不勝。方今水德之始,改年始,朝賀皆自十月朔。衣服旄旌節旗皆上黑。數以六為紀,符、法冠皆六寸,而輿六尺,六尺為步,乘六馬。更名河曰德水,以為水德之始。剛毅戾深,事皆決於法,刻削毋仁恩和義, 然後合五德之數。於是急法,久者不赦。

剛毅戾深

尔雅疏:謚者,人死将葬,诔列其行而作之也。

天下無異意則安寧之術也

这节讲下面这些内容:

丞相綰等言:「諸侯初破,燕、齊、荊地遠,不為置王,毋以填之。請立諸子,唯上幸許。」始皇下其議於群臣,群臣皆以為便。廷尉李斯議曰:「周文武所封子弟同姓甚眾,然後屬疏遠,相攻擊如仇讎,諸侯更相誅伐,周天子弗能禁止。今海內賴陛下神靈一統,皆為郡縣,諸子功臣以公賦稅重賞賜之,甚足易制。天下無異意,則安寧之術也。置諸侯不便。」始皇曰:「天下共苦戰鬬不休,以有侯王。賴宗廟,天下初定,又復立國,是樹兵也,而求其寧息,豈不難哉!廷尉議是。」

分天下以為三十六郡,郡置守、尉、監。更名民曰「黔首」。大酺。收天下兵,聚之咸陽,銷以為鐘鐻,金人十二,重各千石,置廷宮中。一法度衡石丈尺。車同軌。書同文字。地東至海暨朝鮮,西至臨洮、羌中,南至北向戶,北據河為塞,并陰山至遼東。徙天下豪富於咸陽十二萬戶。諸廟及章臺、上林皆在渭南。秦每破諸侯,寫放其宮室,作之咸陽北阪上,南臨渭,自雍門以東至涇、渭,殿屋複道周閣相屬。所得諸侯美人鐘鼓,以充入之。

怎么能做得更好?

4秦始皇的一生,歷史文獻中的秦始皇(二)The Life of Qin Shi Huang, and Qin Shi Huang in Historical Texts Part II

本模塊將繼續學習秦始皇的後半生,在他一統天下後的幾年裏,他的施政方針以及自我評價。最後,我們將探尋秦始皇的失敗究竟從何而來,秦國終究走向了滅亡的原因。

始皇的自我評價?

这节讲下面这些内容:

二十八年,始皇東行郡縣,上鄒嶧山。立石,與魯諸儒生議,刻石頌秦德,議封禪望祭山川之事。乃遂上泰山,立石,封,祠祀。下,風雨暴至,休於樹下,因封其樹為五大夫。禪梁父。刻所立石,其辭曰:皇帝臨位,作制明法,臣下修飭。二十有六年,初并天下,罔不賓服。親巡遠方黎民,登茲泰山,周覽東極。從臣思跡,本原事業,祗誦功德。治道運行,諸產得宜,皆有法式 。大義休明,垂于後世,順承勿革。皇帝躬聖,既平天下,不懈於治。夙興夜寐,建設長利,專隆教誨。訓經宣達,遠近畢理,咸承聖志。貴賤分明,男女禮順,慎遵職事。昭隔內外,靡不清凈,施于後嗣。化及無窮,遵奉遺詔,永承重戒。

於是乃并勃海以東,過黃、腄,窮成山,登之罘,立石頌秦德焉而去。

南登瑯邪,大樂之,留三月。乃徙黔首三萬戶瑯邪臺下,復十二歲。作瑯邪臺,立石刻,頌秦德,明得意。曰:維二十八年,皇帝作始。端平法度,萬物之紀。以明人事,合同父子。聖智仁義,顯白道理。東撫東土,以省卒士。事已大畢,乃臨于海。皇帝之功,勸勞本事。上農除末,黔首是富。普天之下,摶心揖志。器械一量,同書文字。日月所照,舟輿所載。皆終其命,莫不得意。應時動事,是維皇帝。匡飭異俗,陵水經地。憂恤黔首,朝夕不懈。除疑定法,咸知所辟。方伯分職,諸治經易。舉錯必當,莫不如畫。皇帝之明,臨察四方。尊卑貴賤,不踰次行。瑯邪不容,皆務貞良。細大盡力,莫敢怠荒。遠邇辟隱,專務肅莊。端直敦忠,事業有常。皇帝之德,存定四極。誅亂除害,興利致福。節事以時,諸產繁殖。黔首安寧,不用兵革。六親相保,終無寇賊。驩欣奉教,盡知法式。六合之內,皇帝之土。西涉流沙,南盡北戶。東有東海,北過大夏。人跡所至,無不臣者。功蓋五帝,澤及牛馬。莫不受德,各安其宇。

封禅泰山、刻石颂德

上農除末,黔首是富

功蓋五帝,澤及牛馬

这是自我吹嘘还是自我感觉良好呢?

始皇的選擇?

这节讲下面这些内容:

二十九年,始皇東游。至陽武博狼沙中,為盜所驚。求弗得,乃令天下大索十日。

……

三十年,無事。

三十一年十二月,更名臘曰「嘉平」。賜黔首裏六石米,二羊。始皇為微行咸陽,與武士四人俱,夜出逢盜蘭池,見窘,武士擊殺盜,關中大索二十日。米石千六百。

三十二年,始皇之碣石,使燕人盧生求羨門、高誓。刻碣石門。壞城郭,決通隄防。其辭曰:遂興師旅,誅戮無道,為逆滅息。武殄暴逆,文復無罪,庶心咸服。惠論功勞,賞及牛馬,恩肥土域。皇帝奮威,德并諸侯,初一泰平。墮壞城郭,決通川防,夷去險阻。地勢既定,黎庶無繇,天下咸撫。男樂其疇,女修其業,事各有序。惠被諸產,久并來田,莫不安所。群臣誦烈,請刻此石,垂著儀矩。

因使韓終、侯公、石生求僊人不死之藥。始皇巡北邊,從上郡入。燕人盧生使入海還,以鬼神事,因奏錄圖書,曰「亡秦者胡也」。始皇乃使將軍蒙恬發兵三十萬人北擊胡,略取河南地。

三十三年,發諸嘗逋亡人、贅婿、賈人略取陸梁地,為桂林、象郡、南海,以適遣戍。西北斥逐匈奴。自榆中并河以東,屬之陰山,以為三十四縣,城河上為塞。又使蒙恬渡河取高闕、陽山、北假中,筑亭障以逐戎人。徙謫,實之初縣。禁不得祠。明星出西方。三十四年,適治獄吏不直者,筑長城及南越地。

三十年,無事。难得不折腾的一年。

盗贼横行咸阳,**治道運行,諸產得宜?

面对真实的自己是很困难的。要有勇气面对真实的自己。

读历史研究的对象就是人。

三代之事,何足法也?

这节讲下面这些内容:

始皇置酒咸陽宮,博士七十人前為壽。僕射周青臣進頌曰:「他時秦地不過千里,賴陛下神靈明聖,平定海內,放逐蠻夷,日月所照,莫不賓服。以諸侯為郡縣,人人自安樂,無戰爭之患,傳之萬世。自上古不及陛下威德。」始皇悅。博士齊人淳于越進曰:「臣聞殷周之王千餘歲,封子弟功臣,自為枝輔。今陛下有海內,而子弟為匹夫,卒有田常、六卿之臣,無輔拂,何以相救哉?事不師古而能長久者,非所聞也。今青臣又面諛以重陛下之過,非忠臣。」始皇下其議。丞相李斯曰:「五帝不相復,三代不相襲,各以治,非其相反,時變異也。今陛下創大業,建萬世之功,固非愚儒所知。且越言乃三代之事,何足法也?異時諸侯並爭,厚招游學。今天下已定,法令出一,百姓當家則力農工,士則學習法令辟禁。今諸生不師今而學古,以非當世,惑亂黔首。丞相臣斯昧死言:古者天下散亂,莫之能一,是以諸侯並作,語皆道古以害今,飾虛言以亂實,人善其所私學,以非上之所建立。今皇帝並有天下,別黑白而定一尊。私學而相與非法教,人聞令下,則各以其學議之,入則心非,出則巷議,夸主以為名,異取以為高,率群下以造謗。如此弗禁,則主勢降乎上,黨與成乎下。禁之便。臣請史官非秦記皆燒之。非博士官所職,天下敢有藏詩、書、百家語者,悉詣守、尉雜燒之。有敢偶語詩書者棄市,以古非今者族。吏見知不舉者與同罪。令下三十日不燒,黥為城旦。所不去者,醫藥卜筮種樹之書。若有欲學法令者,以吏為師。」制曰:「可。」

再议封建、严禁私学、焚书之祸

韩非:世异则事异,事异则备变。

其实,变中自有不变存在。比如人性。

荀子:百王之无变,足以为道贯。

董子《天人三策》:秦继其后,独不能改,又益甚之,重禁文学,不得挟书,弃捐礼谊而恶闻之,其心欲尽灭先圣之道,而颛为自恣苟简之治,故立为天子十四岁而国破亡矣。

慾壑難填

这节讲下面这些内容:

三十五年,除道,道九原抵雲陽,塹山堙谷,直通之。於是始皇以為咸陽人多,先王之宮廷小,吾聞周文王都豐,武王都鎬,豐鎬之閒,帝王之都也。乃營作朝宮渭南上林苑中。先作前殿阿房,東西五百步,南北五十丈,上可以坐萬人,下可以建五丈旗。周馳為閣道,自殿下直抵南山。表南山之顛以為闕。為復道,自阿房渡渭,屬之咸陽,以象天極閣道絕漢抵營室也。阿房宮未成;成,欲更擇令名名之。作宮阿房,故天下謂之阿房宮。隱宮徒刑者七十餘萬人,乃分作阿房宮,或作麗山。發北山石槨,乃寫蜀、荊地材皆至。關中計宮三百,關外四百餘。於是立石東海上朐界中,以為秦東門。因徙三萬家麗邑,五萬家雲陽,皆復不事十歲。

商纣王也是如此。

《韩非子·喻老》:昔者紂為象箸而箕子怖。以為象箸必不加於土鉶,必將犀玉之杯。象箸玉杯必不羹菽藿,則必旄象豹胎。旄象豹胎必不衣短褐而食於茅屋之下,則錦衣九重,廣室高臺。吾畏其卒,故怖其始。居五年,紂為肉圃,設炮烙,登糟邱,臨酒池,紂遂以亡。故箕子見象箸以知天下之禍,故曰:「見小曰明。」

人為什麼會被騙?

这节讲下面这些内容:

盧生說始皇曰:「臣等求芝奇藥僊者常弗遇,類物有害之者。方中,人主時為微行以辟惡鬼,惡鬼辟,真人至。人主所居而人臣知之,則害於神。真人者,入水不濡,入火不爇,陵雲氣,與天地久長。今上治天下,未能恬倓。願上所居宮毋令人知,然後不死之藥殆可得也。」於是始皇曰:「吾慕真人,自謂『真人』,不稱『朕』。」乃令咸陽之旁二百里內宮觀二百七十復道甬道相連,帷帳鐘鼓美人充之,各案署不移徙。行所幸,有言其處者,罪死。始皇帝幸梁山宮,從山上見丞相車騎眾,弗善也。中人或告丞相,丞相後損車騎。始皇怒曰:「此中人泄吾語。」案問莫服。當是時,詔捕諸時在旁者,皆殺之。自是後莫知行之所在。聽事,群臣受決事,悉於咸陽宮。

侯生盧生相與謀曰:「始皇為人,天性剛戾自用,起諸侯,並天下,意得欲從,以為自古莫及己。專任獄吏,獄吏得親幸。博士雖七十人,特備員弗用。丞相諸大臣皆受成事,倚辨於上。上樂以刑殺為威,天下畏罪持祿,莫敢盡忠。上不聞過而日驕,下懾伏謾欺以取容。秦法,不得兼方不驗,輒死。然候星氣者至三百人,皆良士,畏忌諱諛,不敢端言其過。天下之事無小大皆決於上,上至以衡石量書,日夜有呈,不中呈不得休息。貪於權勢至如此,未可為求僊藥。」於是乃亡去。始皇聞亡,乃大怒曰:「吾前收天下書不中用者盡去之。悉召文學方術士甚眾,欲以興太平,方士欲練以求奇藥。今聞韓眾去不報,徐市等費以巨萬計,終不得藥,徒姦利相告日聞。盧生等吾尊賜之甚厚,今乃誹謗我,以重吾不德也。諸生在咸陽者,吾使人廉問,或為訞言以亂黔首。」於是使御史悉案問諸生,諸生傳相告引,乃自除犯禁者四百六十餘人,皆阬之咸陽,使天下知之,以懲後。益發謫徙邊。始皇長子扶蘇諫曰:「天下初定,遠方黔首未集,諸生皆誦法孔子,今上皆重法繩之,臣恐天下不安。唯上察之。」始皇怒,使扶蘇北監蒙恬於上郡。

只愿意相信自己想相信的事情,自欺欺人。

一个人会被骗,不是因为笨,而是因为贪。有一天,当你真心想要的东西就在面前,有几人能够忍受这样的诱惑?

始皇為人

这节讲下面这些内容:

秦法,不得兼方,不驗輒死。然候星氣者至三百人,皆良士,畏忌諱諛,不敢端言其過。天下之事無小大皆決於上,上至以衡石量書,日夜有呈,不中呈不得休息。貪於權勢 至如此,未可為求僊藥。」於是乃亡去。始皇聞亡,乃大怒曰:「吾前收天下書不中用者盡去之。悉召文學方術士甚眾,欲以興太平,方士欲練以求奇藥。今聞韓眾去不報,徐市等費以巨萬計,終不得藥,徒姦利相告日聞。盧生等吾尊賜之甚厚,今乃誹謗我,以重吾不德也。諸生在咸陽者,吾使人廉問,或為訞言以亂黔首。」於是使御史悉案問諸生,諸生傳相告引,乃自除犯禁者四百六十餘人,皆阬之咸陽,使天下知之,以懲後。益發謫徙邊。始皇長子扶蘇諫曰:「天下初定,遠方黔首未集,諸生皆誦法孔子,今上皆重法繩之,臣恐天下不安。唯上察之。」始皇怒,使扶蘇北監蒙恬於上郡。

秦法,不得兼方,不驗輒死 追求专家,大秦不养废物。

《礼记·月令》载:“物勒工名,以考其诚,功有不当,必行其罪,以穷其情”。

《吕氏春秋·孟冬记》提到,“物勒工名,以考其诚。工有不当,必行其罪,以究其情。”

《唐律疏议》中明文记载,“物勒工名,以考其诚,功有不当,必行其罪”。

注:产品只要合格即可,不合格的进行物质处罚,当然对于“豆腐渣工程”之类的危害公共安全,还应该重拳出击收监治罪。至于赫连勃勃那种把目前不是最好的工匠全部杀光显然是反人类的做法。制作矛和盾的工人确实应该相互竞争,对优势一方进行奖励,对劣势一方进行批评,改变激励制度,才能促进社会良心发展。

《史部·资治通鉴·卷第一百一十六》:

阿利性巧而残忍,蒸土筑城,锥入一寸,即杀作者而并筑之。勃勃以为忠,委任之。凡造兵器成,呈之,工人必有死者,射甲不入则斩弓人,入则斩甲匠。

誰還敢說真話?

这节讲下面这些内容:

始皇長子扶蘇諫曰:「天下初定,遠方黔首未集,諸生皆誦法孔子,今上皆重法繩之,臣恐天下不安。唯上察之。」始皇怒,使扶蘇北監蒙恬於上郡。

三十六年,熒惑守心。有墜星下東郡,至地為石,黔首或刻其石曰「始皇帝死而地分」。始皇聞之,遣御史逐問,莫服,盡取石旁居人誅之,因燔銷其石。始皇不樂,使博士為僊真人詩,及行所游天下,傳令樂人歌弦之。秋,使者從關東夜過華陰平舒道,有人持璧遮使者曰:「為吾遺滈池君。」因言曰:「今年祖龍死。」使者問其故,因忽不見,置其璧去。使者奉璧具以聞。始皇默然良久,曰:「山鬼固不過知一歲事也。」退言曰:「祖龍者,人之先也。」使御府視璧,乃二十八年行渡江所沈璧也。於是始皇卜之,卦得游徙吉。遷北河榆中三萬家。拜爵一級。

默然良久说明其还有点自知之明。

始皇的最後

这节讲下面这些内容:

三十七年十月癸丑,始皇出遊。左丞相斯從,右丞相去疾守。少子胡亥愛慕請從,上許之。十一月,行至雲夢,望祀虞舜於九疑山。浮江下,觀籍柯,渡海渚。過丹陽,至錢唐。臨浙江,水波惡,乃西百二十里從狹中渡。上會稽,祭大禹,望於南海,而立石刻頌秦德。其文曰:

皇帝休烈,平一宇內,德惠修長。三十有七年,親巡天下,周覽遠方。遂登會稽,宣省習俗,黔首齋莊。群臣誦功,本原事跡,追首高明。秦聖臨國,始定刑名,顯陳舊章。初平法式,審別職任,以立恆常。六王專倍,貪戾傲猛,率眾自彊。暴虐恣行,負力而驕,數動甲兵。陰通閒使,以事合從,行為辟方。內飾詐謀,外來侵邊,遂起禍殃。義威誅之,殄熄暴悖,亂賊滅亡。聖德廣密,六合之中,被澤無疆。皇帝並宇,兼聽萬事,遠近畢清。運理群物,考驗事實,各載其名。貴賤並通,善否陳前,靡有隱情。飾省宣義,有子而嫁,倍死不貞。防隔內外,禁止淫泆,男女絜誠。夫為寄豭,殺之無罪,男秉義程。妻為逃嫁,子不得母,咸化廉清。大治濯俗,天下承風,蒙被休經。皆遵度軌,和安敦勉,莫不順令。黔首修絜,人樂同則,嘉保太平。後敬奉法,常治無極,輿舟不傾。從臣誦烈,請刻此石,光垂休銘。

绕路、祭祀大禹说明其气衰矣

《老子》:飘风不终朝,骤雨不终日。 孰为此者?天地。 天地尚不能久,而况于人乎?

接下来讲下面这些内容:

還過吳,從江乘渡。並海上,北至瑯邪。方士徐市等入海求神藥,數歲不得,費多,恐譴,乃詐 曰:「蓬萊藥可得,然常為大鮫魚所苦,故不得至,願請善射與俱,見則以連弩射之。」始皇夢與海神戰,如人狀。問占夢,博士曰:「水神不可見,以大魚蛟龍為候。今上禱祠備謹,而有此惡神,當除去,而善神可致。」乃令入海者齎捕巨魚具,而自以連弩候大魚出射之。自瑯邪北至榮成山,弗見。至之罘,見巨魚,射殺一魚。遂並海西。

至平原津而病。始皇惡言死,群臣莫敢言死事。上病益甚,乃為璽書賜公子扶蘇曰:「與喪會咸陽而葬。」書已封,在中車府令趙高行符璽事所,未授使者。七月丙寅,始皇崩於沙丘平臺。丞相斯為上崩在外,恐諸公子及天下有變,乃祕之不發喪。棺載轀涼車中,故幸宦者參乘,所至上食。百官奏事如故,宦者輒從轀涼車中可其奏事。獨子胡亥、趙高及所幸宦者五六人知上死。趙高故嘗教胡亥書及獄律令法事,胡亥私幸之。高乃與公子胡亥、丞相斯陰謀破去始皇所封書賜公子扶蘇者,而更詐為丞相斯受始皇遺詔沙丘,立子胡亥為太子。更為書賜公子扶蘇、蒙恬,數以罪,共賜死。語具在李斯傳中。行,遂從井陘抵九原。會暑,上轀車臭,乃詔從官令車載一石鮑魚,以亂其臭。

李斯做的对不对?

始皇怎會讓自己落得這樣的結局?

这节讲下面这些内容:

趙高故嘗教胡亥書及獄律令法事,胡亥私幸之。高乃與公子胡亥、丞相斯陰謀破去始皇所封書賜公子扶蘇者,而更詐為丞相斯受始皇遺詔沙丘,立子胡亥為太子。更為書賜公子扶蘇、蒙恬,數以罪,共賜死。語具在李斯傳中。行,遂從井陘抵九原。會暑,上轀車臭,乃詔從官令車載一石鮑魚,以亂其臭。

秦始皇的失败就从他的“骄傲”而来!要重视前人的经验!

5始皇的子孫 Emperor Qin’s Descendants

在本模塊中,我們將學習秦始皇的子孫繼位後,如何處理當前局面與政務以及最後他們的悲慘結局。

二世想要做什麼?

这节讲下面这些内容:

行從直道至咸陽,發喪。太子胡亥襲位,為二世皇帝。九月,葬始皇酈山。始皇初即位,穿治酈山,及並天下,天下徒送詣七十餘萬人,穿三泉,下銅而致槨,宮觀百官奇器珍怪徙臧滿之。令匠作機弩矢,有所穿近者輒射之。以水銀為百川江河大海,機相灌輸,上具天文,下具地理。以人魚膏為燭,度不滅者久之。二世曰:「先帝後宮非有子者,出焉不宜。」皆令從死,死者甚眾。葬既已下,或言工匠為機,臧皆知之,臧重即泄。大事畢,已臧,閉中羨,下外羨門,盡閉工匠臧者,無復出者。樹草木以象山。

二世皇帝元年,年二十一。趙高為郎中令,任用事。二世下詔,增始皇寢廟犧牲及山川百祀之禮。令群臣議尊始皇廟。群臣皆頓首言曰:「古者天子七廟,諸侯五,大夫三,雖萬世世不軼毀。今始皇為極廟,四海之內皆獻貢職,增犧牲,禮咸備,毋以加。先王廟或在西雍,或在咸陽。天子儀當獨奉酌祠始皇廟。自襄公已下軼毀。所置凡七廟。群臣以禮進祠,以尊始皇廟為帝者祖廟。皇帝復自稱『朕』。」

二世與趙高謀曰:「朕年少,初即位,黔首未集附。先帝巡行郡縣,以示彊,威服海內。今晏然不巡行,即見弱,毋以臣畜天下。」春,二世東行郡縣,李斯從。到碣石,並海,南至會稽,而盡刻始皇所立刻石,石旁著大臣從者名,以章先帝成功盛德焉:

皇帝曰:「金石刻盡始皇帝所為也。今襲號而金石刻辭不稱始皇帝,其於久遠也如後嗣為之者,不稱成功盛德。」丞相臣斯、臣去疾、御史大夫臣德昧死言:「臣請具刻詔書刻石,因明白矣。臣昧死請。」制曰:「可。」遂至遼東而還。

於是二世乃遵用趙高,申法令。乃陰與趙高謀曰:「大臣不服,官吏尚彊,及諸公子必與我爭,為之柰何?」高曰:「臣固願言而未敢也。先帝之大臣,皆天下累世名貴人也,積功勞世以相傳久矣。今高素小賤,陛下幸稱舉,令在上位,管中事。大臣鞅鞅,特以貌從臣,其心實不服。今上出,不因此時案郡縣守尉有罪者誅之,上以振威天下,下以除去上生平所不可者。今時不師文而決於武力,願陛下遂從時毋疑,即群臣不及謀。明主收舉餘民,賤者貴之,貧者富之,遠者近之,則上下集而國安矣。」二世曰:「善。」乃行誅大臣及諸公子,以罪過連逮少近官三郎,無得立者,而六公子戮死於杜。公子將閭昆弟三人囚於內宮,議其罪獨後。二世使使令將閭曰:「公子不臣,罪當死,吏致法焉。」將閭曰:「闕廷之禮,吾未嘗敢不從賓贊也;廊廟之位,吾未嘗敢失節也;受命應對,吾未嘗敢失辭也。何謂不臣?願聞罪而死。」使者曰:「臣不得與謀,奉書從事。」將閭乃仰天大呼天者三,曰:「天乎!吾無罪!」 昆弟三人皆流涕拔劍自殺。宗室振恐。群臣諫者以為誹謗,大吏持祿取容,黔首振恐。

他們真的無罪嗎?

这节讲下面这些内容:

公子將閭昆弟三人囚於內宮,議其罪獨後。二世使使令將閭曰:「公子不臣,罪當死,吏致法焉。」將閭曰:「闕廷之禮,吾未嘗敢不從賓贊也;廊廟之位,吾未嘗敢失節也;受命應對,吾未嘗敢失辭也。何謂不臣?願聞罪而死。」使者曰:「臣不得與謀,奉書從事。」將閭乃仰天大呼天者三,曰:「天乎!吾無罪!」 昆弟三人皆流涕拔劍自殺。宗室振恐。群臣諫者以為誹謗,大吏持祿取容,黔首振恐。

四月,二世還至咸陽,曰:「先帝為咸陽朝廷小,故營阿房宮為室堂。未就,會上崩,罷其作者,復土酈山。酈山事大畢,今釋阿房宮弗就,則是章先帝舉事過也。」復作阿房宮。外撫四夷,如始皇計。盡徵其材士五萬人為屯衛咸陽,令教射狗馬禽獸。當食者多,度不足,下調郡縣轉輸菽粟芻稿,皆令自齎糧食,咸陽三百里內不得食其穀。用法益刻深。

七月,戍卒陳勝等反故荊地,為「張楚」。勝自立為楚王,居陳,遣諸將徇地。山東郡縣少年苦秦吏,皆殺其守尉令丞反,以應陳涉,相立為侯王,合從西鄉,名為伐秦,不可勝數也。

报在子孙。作为秦国公子有罪。

二世的選擇?

这节讲下面这些内容:

謁者使東方來,以反者聞二世。二世怒,下吏。後使者至,上問,對曰:「群盜,郡守尉方逐捕,今盡得,不足憂。」上悅。武臣自立為趙王,魏咎為魏王,田儋為齊王。沛公起沛。項梁舉兵會稽郡。

二年冬,陳涉所遣周章等將西至戲,兵數十萬。二世大驚,與群臣謀曰:「柰何?」少府章邯曰:「盜已至,眾彊,今發近縣不及矣。酈山徒多,請赦之,授兵以擊之。」二世乃大赦天下,使章邯將,擊破周章軍而走,遂殺章曹陽。二世益遣長史司馬欣、董翳佐章邯擊盜,殺陳勝城父,破項梁定陶,滅魏咎臨濟。楚地盜名將已死,章邯乃北渡河,擊趙王歇等於鉅鹿。

趙高說二世曰:「先帝臨制天下久,故群臣不敢為非,進邪說。今陛下富於春秋,初即位,柰何與公卿廷決事?事即有誤,示群臣短也。天子稱朕,固不聞聲。」於是二世常居禁中,與高決諸事,其後公卿希得朝見。盜賊益多,而關中卒發東擊盜者毋已。右丞相去疾、左丞相斯、將軍馮劫進諫曰:「關東群盜並起,秦發兵誅擊,所殺亡甚眾,然猶不止。盜多,皆以戌漕轉作事苦,賦稅大也。請且止阿房宮作者,減省四邊戍轉。」二世曰:「吾聞之韓子曰:『堯舜采椽不刮,茅茨不翦,飯土塯,啜土形,雖監門之養,不觳於此。禹鑿龍門,通大夏,決河亭水,放之海,身自持築臿,脛毋毛,臣虜之勞不烈於此矣。』凡所為貴有天下者,得肆意極欲,主重明法,下不敢為非,以制御海內矣。夫虞、夏之主,貴為天子,親處窮苦之實,以徇百姓,尚何於法?朕尊萬乘,毋其實,吾欲造千乘之駕,萬乘之屬,充吾號名。且先帝起諸侯,兼天下,天下已定,外攘四夷以安邊竟,作宮室以章得意,而君觀先帝功業有緒。今朕即位二年之閒,群盜並起,君不能禁,又欲罷先帝之所為,是上毋以報先帝,次不為朕盡忠力,何以在位?」下去疾、斯、劫吏,案責他罪。去疾、劫曰:「將相不辱。」自殺。斯卒囚,就五刑。

闭上眼睛就以为看不见,捂上耳朵就以为听不到……

闻反则怒——信使的悲哀

富家子弟大多处顺境易,处逆境难。贫家子弟大多处逆境易,处顺境难。

好老师应该说对学生有益的话,而不是学生爱听的话。困而不学,斯为下矣!

誰才真正對我好?

这节讲下面这些内容:

盜賊益多,而關中卒發東擊盜者毋已。右丞相去疾、左丞相斯、將軍馮劫進諫曰:「關東群盜並起,秦發兵誅擊,所殺亡甚眾,然猶不止。盜多,皆以戌漕轉作事苦,賦稅大也。請且止阿房宮作者,減省四邊戍轉。」二世曰:「吾聞之韓子曰:『堯舜采椽不刮,茅茨不翦,飯土塯,啜土形,雖監門之養,不觳於此。禹鑿龍門,通大夏,決河亭水,放之海,身自持築臿,脛毋毛,臣虜之勞不烈於此矣。』凡所為貴有天下者,得肆意極欲,主重明法,下不敢為非,以制御海內矣。夫虞、夏之主,貴為天子,親處窮苦之實,以徇百姓,尚何於法?朕尊萬乘,毋其實,吾欲造千乘之駕,萬乘之屬,充吾號名。且先帝起諸侯,兼天下,天下已定,外攘四夷以安邊竟,作宮室以章得意,而君觀先帝功業有緒。今朕即位二年之閒,群盜並起,君不能禁,又欲罷先帝之所為,是上毋以報先帝,次不為朕盡忠力,何以在位?」下去疾、斯、劫吏,案責他罪。去疾、劫曰:「將相不辱。」自殺。斯卒囚,就五刑。

注:李斯的下场表明与恶人为伍,迟早会被黑吃黑!营造良好游戏规则,就算失去权力也能有个体面结局!

接下来讲下面这些内容:

三年,章邯等將其卒圍鉅鹿,楚上將軍項羽將楚卒往救鉅鹿。冬,趙高為丞相,竟案李斯殺之。夏,章邯等戰數卻,二世使人讓邯,邯恐,使長史欣請事。趙高弗見,又弗信。欣恐,亡去,高使人捕追不及。欣見邯曰:「趙高用事於中,將軍有功亦誅,無功亦誅。」項羽急擊秦軍,虜王離,邯等遂以兵降諸侯。八月己亥,趙高欲為亂,恐群臣不聽,乃先設驗,持鹿獻於二世,曰:「馬也。」二世笑曰:「丞相誤邪?謂鹿為馬。」問左右,左右或默,或言馬以阿順趙高。或言鹿(者),高因陰中諸言鹿者以法。後群臣皆畏高。

计策不在乎新旧深浅,在乎有用。

誰為為之?孰令聽之?

接下来讲下面这些内容:

高前數言「關東盜毋能為也」,及項羽虜秦將王離等鉅鹿下而前,章邯等軍數卻,上書請益助,燕、趙、齊、楚、韓、魏皆立為王,自關以東,大氐盡畔秦吏應諸侯,諸侯咸率其眾西鄉。沛公將數萬人已屠武關,使人私於高,高恐二世怒,誅及其身,乃謝病不朝見。二世夢白虎齧其左驂馬,殺之,心不樂,怪問占夢。卜曰:「涇水為祟。」二世乃齋於望夷宮,欲祠涇,沈四白馬。使使責讓高以盜賊事。高懼,乃陰與其婿咸陽令閻樂、其弟趙成謀曰:「上不聽諫,今事急,欲歸禍於吾宗。吾欲易置上,更立公子嬰。子嬰仁儉,百姓皆載其言。」使郎中令為內應,詐為有大賊,令樂召吏發卒,追劫樂母置高舍。遣樂將吏卒千餘人至望夷宮殿門,縛衛令僕射,曰:「賊入此,何不止?」衛令曰:「周廬設卒甚謹,安得賊敢入宮?」樂遂斬衛令,直將吏入,行射,郎宦者大驚,或走或格,格者輒死,死者數十人。郎中令與樂俱入,射上幄坐幃。二世怒,召左右,左右皆惶擾不鬬。旁有宦者一人,侍不敢去。二世入內,謂曰:「公何不蚤告我?乃至於此!」宦者曰:「臣不敢言,故得全。使臣蚤言,皆已誅,安得至今?」閻樂前即二世數曰:「足下驕恣,誅殺無道,天下共畔足下,足下其自為計。」二世曰:「丞相可得見否?」樂曰:「不可。」二世曰:「吾願得一郡為王。」弗許。又曰:「願為萬戶侯。」弗許。曰:「願與妻子為黔首,比諸公子。」閻樂曰:「臣受命於丞相,為天下誅足下,足下雖多言,臣不敢報。」麾其兵進。二世自殺。

谁为为之?孰令听之?

詐與力

接下来讲下面这些内容:

閻樂前即二世數曰:「足下驕恣,誅殺無道,天下共畔足下,足下其自為計。」二世曰:「丞相可得見否?」樂曰:「不可。」二世曰:「吾願得一郡為王。」弗許。又曰:「願為萬戶侯。」弗許。曰:「願與妻子為黔首,比諸公子。」閻樂曰:「臣受命於丞相,為天下誅足下,足下雖多言,臣不敢報。」麾其兵進。二世自殺。

閻樂歸報趙高,趙高乃悉召諸大臣公子,告以誅二世之狀。曰:「秦故王國,始皇君天下,故稱帝。今六國復自立,秦地益小,乃以空名為帝,不可。宜為王如故,便。」立二世之兄子公子嬰為秦王。以黔首葬二世杜南宜春苑中。令子嬰齋,當廟見,受王璽。齋五日,子嬰與其子二人謀曰:「丞相高殺二世望夷宮,恐群臣誅之,乃詳以義立我。我聞趙高乃與楚約,滅秦宗室而王關中。今使我齋見廟,此欲因廟中殺我。我稱病不行,丞相必自來,來則殺之。」高使人請子嬰數輩,子嬰不行,高果自往,曰:「宗廟重事,王柰何不行?」子嬰遂刺殺高於齋宮,三族高家以徇咸陽。子嬰為秦王四十六日,楚將沛公破秦軍入武關,遂至霸上,使人約降子嬰。子嬰即系頸以組,白馬素車,奉天子璽符,降軹道旁。沛公遂入咸陽,封宮室府庫,還軍霸上。居月餘,諸侯兵至,項籍為從長,殺子嬰及秦諸公子宗族。遂屠咸陽,燒其宮室,虜其子女,收其珍寶貨財,諸侯共分之。滅秦之後,各分其地為三,名曰雍王、塞王、翟王,號曰三秦。項羽為西楚霸王,主命分天下王諸侯,秦竟滅矣。後五年,天下定於漢。

二世为何有这么悲惨的结局?

秦朝天下为何这么快就土崩瓦解了?

秦以诈与力得天下,也以诈力失天下。

为什么子婴能骗过赵高?信用太差的赵高有求于子婴

信为立身之本

秦朝的結局

接下来讲下面这些内容:

子嬰為秦王四十六日,楚將沛公破秦軍入武關,遂至霸上,使人約降子嬰。子嬰即系頸以組,白馬素車,奉天子璽符,降軹道旁。沛公遂入咸陽,封宮室府庫,還軍霸上。居月餘,諸侯兵至,項籍為從長,殺子嬰及秦諸公子宗族。遂屠咸陽,燒其宮室,虜其子女,收其珍寶貨財,諸侯共分之。滅秦之後,各分其地為三,名曰雍王、塞王、翟王,號曰三秦。項羽為西楚霸王,主命分天下王諸侯,秦竟滅矣。後五年,天下定於漢。

强调“後五年,天下定於漢。”,吕老师认为这是为了彰显孟子理论的正确性。

《孟子·梁惠王上》:

孟子見梁襄王。出,語人曰:「望之不似人君,就之而不見所畏焉。卒然問曰:『天下惡乎定?』「吾對曰:『定於一。』「『孰能一之?』「對曰:『不嗜殺人者能一之。』「『孰能與之?』「對曰:『天下莫不與也。王知夫苗乎?七八月之間旱,則苗槁矣。天油然作雲,沛然下雨,則苗浡然興之矣。其如是,孰能御之?今夫天下之人牧,未有不嗜殺人者也。如有不嗜殺人者,則天下之民皆引領而望之矣。誠如是也,民歸之,由水之就下,沛然誰能御之?』」

附录賈誼《過秦論》

上

秦孝公據殽函之固,擁雍州之地,君臣固守,以窺周室;有席捲天下,包舉宇內,囊括四海之意,併吞八荒之心。當是時也,商君佐之;內立法度,務耕織,修守戰之具;外連衡而鬬諸侯。於是秦人拱手而取西河之外。孝公既沒,惠文、武、昭,蒙故業,因遺策,南取漢中,西舉巴蜀,東割膏腴之地,北收要害之郡。諸侯恐懼,會盟而謀弱秦,不愛珍器重寶、肥饒之地,以致天下之士,合從締交,相與為一。當此之時,齊有孟嘗,趙有平原,楚有春申,魏有信陵;此四君者,皆明智而忠信,寬厚而愛人,尊賢重士,約從離橫,兼韓、魏、燕、趙、宋、衞、中山之衆,於是六國之士,有甯越、徐尚、蘇秦、杜赫之屬為之謀,齊明、周最、陳軫、昭滑、樓綏、翟景、蘇厲、樂毅之徒通其意,吳起、孫臏、帶佗、兒良、王廖、田忌、廉頗、趙奢之倫制其兵;嘗以什倍之地,百萬之衆,叩關而攻秦。秦人開關延敵,九國之師逡巡遁逃而不敢進。秦無亡矢遺鏃之費,而天下諸侯已困矣。於是從散約解,爭割地而賂秦。秦有餘力而制其敝,追亡逐北,伏屍百萬,流血漂櫓;因利乘便,宰割天下,分裂河山,彊國請服,弱國入朝。施及孝文王、莊襄王,享國之日淺,國家無事。

及至始皇,奮六世之餘烈,振長策而御宇內,吞二周而亡諸侯,履至尊而制六合,執棰拊以鞭笞天下,威振四海。南取百越之地,以為桂林、象郡;百越之君,俛首係頸,委命下吏。乃使蒙恬北築長城,而守藩籬,卻匈奴七百餘里;胡人不敢南下而牧馬,士不敢彎弓而報怨。於是廢先王之道,燔百家之言,以愚黔首;隳名城,殺豪俊,收天下之兵,聚之咸陽,銷鋒鑄鐻,以為金人十二,以弱天下之民。然後踐華為城,因河為池,據億丈之城,臨不測之淵以為固。良將勁弩,守要害之處;信臣精卒,陳利兵而誰何!天下已定,始皇之心,自以為關中之固,金城千里,子孫帝王萬世之業也。

始皇既沒,餘威震於殊俗。然陳涉,甕牖繩樞之子,氓隸之人,而遷徙之徒也。材能不及中人,非有仲尼、墨翟之賢,陶朱、猗頓之富,躡足行伍之閒,崛起阡陌之中,率罷弊之卒,將數百之衆,轉而攻秦。斬木為兵,揭竿為旗,天下雲集而響應,贏糧而景從,山東豪俊,遂竝起而亡秦族矣。

且夫天下非小弱也,雍州之地,殽函之固,自若也。陳涉之位,非尊於齊、楚、燕、趙、韓、魏、宋、衞、中山之君也;鉏耰棘矜,非銛於鉤戟長鎩也;謫戍之衆,非抗於九國之師也;深謀遠慮,行軍用兵之道,非及曩時之士也。然而成敗異變,功業相反。試使山東之國,與陳涉度長絜大,比權量力,則不可同年而語矣。然秦以區區之地,致萬乘之權,招八州而朝同列,百有餘年矣。然後以六合為家,殽函為宮,一夫作難,而七廟隳,身死人手,為天下笑者,何也?仁義不施,而攻守之勢異也。

中

秦並海內,兼諸侯,南面稱帝,以養四海,天下之士斐然鄉風,若是者何也?曰:近古之無王者久矣。周室卑微,五霸既歿,令不行於天下,是以諸侯力政,彊侵弱,眾暴寡,兵革不休,士民罷敝。今秦南面而王天下,是上有天子也。既元元之民冀得安其性命,莫不虛心而仰上,當此之時,守威定功,安危之本在於此矣。

秦王懷貪鄙之心,行自奮之智,不信功臣,不親士民,廢王道,立私權,禁文書而酷刑法,先詐力而後仁義,以暴虐為天下始。夫併兼者高詐力,安定者貴順權,此言取與守不同術也。秦離戰國而王天下,其道不易,其政不改,是其所以取之守之者無異也。孤獨而有之,故其亡可立而待。借使秦王計上世之事,並殷周之跡,以制御其政,後雖有淫驕之主而未有傾危之患也。故三王之建天下,名號顯美,功業長久。

今秦二世立,天下莫不引領而觀其政。夫寒者利裋褐而飢者甘糟穅,天下之嗷嗷,新主之資也。此言勞民之易為仁也。鄉使二世有庸主之行,而任忠賢,臣主一心而憂海內之患,縞素而正先帝之過,裂地分民以封功臣之後,建國立君以禮天下,虛囹圉而免刑戮,除去收帑汙穢之罪,使各反其鄉里,發倉廩,散財幣,以振孤獨窮困之士,輕賦少事,以佐百姓之急,約法省刑以持其後,使天下之人皆得自新,更節修行,各慎其身,塞萬民之望,而以威德與天下,天下集矣。即四海之內,皆讙然各自安樂其處,唯恐有變,雖有狡猾之民,無離上之心,則不軌之臣無以飾其智,而暴亂之姦止矣。二世不行此術,而重之以無道,壞宗廟與民,更始作阿房宮,繁刑嚴誅,吏治刻深,賞罰不當,賦斂無度,天下多事,吏弗能紀,百姓困窮而主弗收恤。然後姦偽並起,而上下相遁,蒙罪者眾,刑戮相望於道,而天下苦之。自君卿以下至於眾庶,人懷自危之心,親處窮苦之實,咸不安其位,故易動也。是以陳涉不用湯武之賢,不藉公侯之尊,奮臂於大澤而天下響應者,其民危也。故先王見始終之變,知存亡之機,是以牧民之道,務在安之而已。天下雖有逆行之臣,必無響應之助矣。故曰「安民可與行義,而危民易與為非」,此之謂也。貴為天子,富有天下,身不免於戮殺者,正傾非也。是二世之過也。

下

秦併兼諸侯山東三十餘郡,繕津關,據險塞,修甲兵而守之。然陳涉以戍卒散亂之眾數百,奮臂大呼,不用弓戟之兵,鉏櫌白梃,望屋而食,橫行天下。秦人阻險不守,關梁不闔,長戟不刺,彊弩不射。楚師深入,戰於鴻門,曾無藩籬之艱。於是山東大擾,諸侯並起,豪俊相立。秦使章邯將而東征,章邯因以三軍之眾要市於外,以謀其上。羣臣之不信,可見於此矣。子嬰立,遂不寤。藉使子嬰有庸主之材,僅得中佐,山東雖亂,秦之地可全而有,宗廟之祀未當絕也。

秦地被山帶河以為固,四塞之國也。自繆公以來,至於秦王,二十餘君,常為諸侯雄。豈世世賢哉?其勢居然也。且天下嘗同心並力而攻秦矣。當此之世,賢智並列,良將行其師,賢相通其謀,然困於阻險而不能進,秦乃延入戰而為之開關,百萬之徒逃北而遂壞。豈勇力智慧不足哉?形不利,勢不便也。秦小邑並大城,守險塞而軍,高壘毋戰,閉關據阨,荷戟而守之。諸侯起於匹夫,以利合,非有素王之行也。其交未親,其下未附,名為亡秦,其實利之也。彼見秦阻之難犯也,必退師。安土息民,以待其敝,收弱扶罷,以令大國之君,不患不得意於海內。貴為天子,富有天下,而身為禽者,其救敗非也。

秦王足己不問,遂過而不變。二世受之,因而不改,暴虐以重禍。子嬰孤立無親,危弱無輔。三主惑而終身不悟,亡,不亦宜乎?當此時也,世非無深慮知化之士也,然所以不敢盡忠拂過者,秦俗多忌諱之禁,忠言未卒於口而身為戮沒矣。故使天下之士,傾耳而聽,重足而立,拑口而不言。是以三主失道,忠臣不敢諫,智士不敢謀,天下已亂,姦不上聞,豈不哀哉!先王知雍蔽之傷國也,故置公卿大夫士,以飾法設刑,而天下治。其彊也,禁暴誅亂而天下服。其弱也,五伯征而諸侯從。其削也,內守外附而社稷存。故秦之盛也,繁法嚴刑而天下振;及其衰也,百姓怨望而海內畔矣。故周五序得其道,而千餘歲不絕。秦本末並失,故不長久。由此觀之,安危之統相去遠矣。

野諺曰:「前事之不忘,後事之師也。」是以君子為國,觀之上古,驗之當世,參以人事,察盛衰之理,審權勢之宜,去就有序,變化有時,故曠日長久而社稷安矣。

附录杜牧《阿房宮賦》

六王畢,四海一。蜀山兀,阿房出。覆壓三百餘里,隔離天日。驪山北構而西折,直走咸陽。二川溶溶,流入宮牆。五步一樓,十步一閣。廊腰縵迴,簷牙高啄。各抱地勢,鈎心鬬角。盤盤焉,囷囷焉,蜂房水渦,矗不知其幾千萬落。長橋臥波,未雲何龍?複道行空,不霽何虹?高低冥迷,不知西東。歌臺暖響,春光融融。舞殿冷袖,風雨淒淒。一日之內,一宮之間,而氣候不齊。

妃嬪媵嬙,王子皇孫,辭樓下殿,輦來於秦。朝歌夜絃,爲秦宮人。明星熒熒,開粧鏡也。緑雲擾擾,梳曉鬟也。渭流漲膩,棄脂水也。煙斜霧橫,焚椒蘭也。雷霆乍驚,宮車過也。轆轆遠聽,杳不知其所之也。一肌一容,盡態極妍。縵立遠視,而望幸焉,有不得見者,三十六年。

燕趙之收藏,韓魏之經營,齊楚之精英,幾世幾年,剽掠其人,倚疊如山。一旦不能有,輸來其間。鼎鐺玉石,金塊珠礫,棄擲邐迤。秦人視之,亦不甚惜。

嗟乎!一人之心,千萬人之心也。秦愛紛奢,人亦念其家。奈何取之盡錙銖,用之如泥沙!使負棟之柱,多於南畝之農夫。架梁之椽,多於機上之工女。釘頭磷磷,多於在庾之粟粒。瓦縫參差,多於周身之帛縷;直欄橫檻,多於九土之城郭。管絃嘔啞,多於市人之言語。使天下之人,不敢言而敢怒。獨夫之心,日益驕固。戍卒叫,函谷舉。楚人一炬,可憐焦土。

嗚呼!滅六國者,六國也,非秦也。族秦者,秦也,非天下也。嗟夫!使六國各愛其人,則足以拒秦。使秦復愛六國之人,則遞三世可至萬世而爲君,誰得而族滅也。秦人不暇自哀,而後人哀之。後人哀之,而不鑑之,亦使後人而復哀後人也。

这里批驳韩非、商鞅。。。。。。

《史记·卷八十七 李斯列傳》:

蒙恬止扶苏曰:“陛下居外,未立太子,使臣将三十万众守边,公子为监,此天下重任也。今一使者来,即自杀,安知其非诈?请复请,复请而后死,未暮也。”使者数趣之。扶苏为人仁,谓蒙恬曰:“父而赐子死,尚安复请!”即自杀。

二世即位之初,认为不宜放始皇的后宫妃嫔出宫,就下令秦始皇后宫无子者皆令殉葬,在埋葬秦始皇时封死了墓穴,将全部工匠闷死在骊山陵墓里。征调武士五万人屯卫咸阳,令教射狗马禽兽。当时天空曾出现“日月薄食”的天文景象。赵高告诉二世,诸公子和大臣心中不服,应该杀死他们。二世听从赵高建议, 将十二个公子在咸阳街头斩首示众,并将十个公主在杜县肢解,场面极其残忍。

二世不听丞相李斯等人的建议,继续修建阿房宫,又修建直道和驰道,这些工程直到秦朝灭亡都没有完工。二世继续大规模役使百姓,徭役和兵役比秦始皇时期更加繁重,导致当时各地民怨四起,民不聊生。二世时期,法律愈加残酷,以各种罪名杀死大臣,大肆屠戮近侍官员,中郎、外郎、散郎无一幸免。当时大臣进谏就被认为是诽谤,官员为保住官位和性命,只得屈从讨好,老百姓个个恐慌不已。这些暴政加速了秦朝的灭亡。

族秦者,秦也,非天下也!儿子、兄弟、老师等都不可信,全部杀光光,符合法家思想!

6始皇的祖先-秦的興亡傳奇(上)Emperor Qin’s Ancestors: The Rise and Fall of the Qin Dynasty Part I

在本模塊中,我們將了解秦始皇的祖先們,也就是秦國的歷代統治者,學習秦國這一段漫長而跌宕起伏的興亡故事。與此同時,我們還將進一步探索秦國人的本性,以及它是如何決定秦以及其他部族的命運的。

秦之先、秦之禍

这节讲下面这些内容:

秦之先,帝顓頊之苗裔。孫曰女修。女修織,玄鳥隕卵,女修吞之,生子大業。大業取少典之子,曰女華。女華生大費,與禹平水土。已成,帝錫玄圭。禹受曰:「非予能成,亦大費為輔。」帝舜曰:「咨爾費,贊禹功,其賜爾皁游。爾後嗣將大出。」乃妻之姚姓之玉女。大費拜受,佐舜調馴鳥獸,鳥獸多馴服,是為柏翳。舜賜姓嬴氏。

大費生子二人:一曰大廉,實鳥俗氏;二曰若木,實費氏。其玄孫曰費昌,子孫或在中國,或在夷狄。費昌當夏桀之時,去夏歸商,為湯御,以敗桀於鳴條。大廉玄孫曰孟戲、中衍,鳥身人言。帝太戊聞而卜之使御,吉,遂致使御而妻之。自太戊以下,中衍之後,遂世有功,以佐殷國,故嬴姓多顯,遂為諸侯。

其玄孫曰中潏,在西戎,保西垂。生蜚廉。蜚廉生惡來。惡來有力,蜚廉善走,父子俱以材力事殷紂。周武王之伐紂,并殺惡來。是時蜚廉為紂石北方,還,無所報,為壇霍太山而報,得石棺,銘曰「帝令處父不與殷亂,賜爾石棺以華氏」。死,遂葬於霍太山。

甘肃清水李崖西周秦人墓葬、清华简系年证明秦人东来。

秦之始

这节讲下面这些内容:

蜚廉復有子曰季勝。季勝生孟增。孟增幸於周成王,是為宅皋狼。皋狼生衡父,衡父生造父。造父以善御幸於周繆王,得驥、溫驪、驊騮、騄耳之駟,西巡狩,樂而忘歸。徐偃王作亂,造父為繆王御,長驅歸周,一日千里以救亂。繆王以趙城封造父,造父族由此為趙氏。自蜚廉生季勝已下五世至造父,別居趙。趙衰其後也。惡來革者,蜚廉子也,蚤死。有子曰女防。女防生旁皋,旁皋生太幾,太幾生大駱,大駱生非子。以造父之寵,皆蒙趙城,姓趙氏。

非子居犬丘,好馬及畜,善養息之。犬丘人言之周孝王,孝王召使主馬于汧渭之間,馬大蕃息。孝王欲以為大駱適嗣。申侯之女為大駱妻,生子成為適。申侯乃言孝王曰:「昔我先酈山之女,為戎胥軒妻,生中潏,以親故歸周,保西垂,西垂以其故和睦。今我復與大駱妻,生適子成。申駱重婚,西戎皆服,所以為王。王其圖之。」於是孝王曰:「昔伯翳為舜主畜,畜多息,故有土,賜姓嬴。今其後世亦為朕息馬,朕其分土為附庸。」邑之秦,使復續嬴氏祀,號曰秦嬴。亦不廢申侯之女子為駱適者,以和西戎。

秦之性

这节讲下面这些内容:

秦仲立三年,周厲王無道,諸侯或叛之。西戎反王室,滅犬丘大駱之族。周宣王即位,乃以秦仲為大夫,誅西戎。西戎殺秦仲。秦仲立二十三年,死於戎。有子五人,其長者曰莊公。周宣王乃召莊公昆弟五人,與兵七千人,使伐西戎,破之。於是復予秦仲後,及其先大駱地犬丘并有之,為西垂大夫。

莊公居其故西犬丘,生子三人,其長男世父。世父曰:「戎殺我大父仲,我非殺戎王則不敢入邑。」遂將擊戎,讓其弟襄公。襄公為太子。莊公立四十四年,卒,太子襄公代立。

襄公元年,以女弟繆嬴為豐王妻。襄公二年,戎圍犬丘,世父擊之,為戎人所虜。歲餘,復歸世父。

自立自强、抗击西戎、提升自身实力。吕老师认为周天子派秦人去当炮灰,这看法当然是错的。燕国这类姬周宗亲最初的地皮也是自己打下来的,不给人马让人冲才算是把人当炮灰。

这和郑桓公形成鲜明对比:

鄭桓公友者,周厲王少子而宣王庶弟也。宣王立二十二年,友初封于鄭。封三十三歳,百姓皆便愛之。幽王以爲司徒。和集周民,周民皆説,河雒之閒,人便思之。爲司徒一歳,幽王以褒后故,王室治多邪,諸侯或畔之。於是桓公問太史伯曰:「王室多故,予安逃死乎?」太史伯對曰:「獨雒之東土,河濟之南可居。」公曰:「何以?」對曰:「地近虢、鄶,虢、鄶之君貪而好利,百姓不附。今公爲司徒,民皆愛公,公誠請居之,虢、鄶之君見公方用事,輕分公地。公誠居之,虢、鄶之民皆公之民也。」公曰:「吾欲南之江上,何如?」對曰:「昔祝融爲髙辛氏火正,其功大矣,而其於周未有興者,楚其後也。周衰,楚必興。興,非鄭之利也。」公曰:「吾欲居西方,何如?」對曰:「其民貪而好利,難久居。」公曰:「周衰,何國興者?」對曰:「齊、秦、晉、楚乎?夫齊,姜姓,伯夷之後也,伯夷佐堯典禮。秦,嬴姓,伯翳之後也,伯翳佐舜懷柔百物。及楚之先,皆嘗有功於天下。而周武王克紂後,成王封叔虞于唐,其地阻險,以此有德與周衰并,亦必興矣。」桓公曰:「善。」於是卒言王,東徙其民雒東,而虢、鄶果獻十邑,竟國之。二歳,犬戎殺幽王於驪山下,并殺桓公。鄭人共立其子掘突,是爲武公。

秦之機

这节讲下面这些内容:

七年春,周幽王用褒姒廢太子,立褒姒子為適,數欺諸侯,諸侯叛之。西戎犬戎與申侯伐周,殺幽王酈山下。而秦襄公將兵救周,戰甚力,有功。周避犬戎難,東徙雒邑,襄公以兵送周平王。平王封襄公為諸侯,賜之岐以西之地。曰:「戎無道,侵奪我岐、豐之地,秦能攻逐戎,即有其地。」與誓,封爵之。襄公於是始國,與諸侯通使聘享之禮,乃用騮駒、黃牛、羝羊各三,祠上帝西畤。十二年,伐戎而至岐,卒。生文公。

文公元年,居西垂宮。三年,文公以兵七百人東獵。四年,至汧渭之會。曰:「昔周邑我先秦嬴於此,後卒獲為諸侯。」乃卜居之,占曰吉,即營邑之。十年,初為鄜畤,用三牢。十三年,初有史以紀事,民多化者。十六年,文公以兵伐戎,戎敗走。於是文公遂收周餘民有之,地至岐,岐以東獻之周。十九年,得陳寶。二十年,法初有三族之罪。二十七年,伐南山大梓,豐大特。四十八年,文公太子卒,賜謚為竫公。竫公之長子為太子,是文公孫也。五十年,文公卒,葬西山。竫公子立,是為寧公。

寧公二年,公徙居平陽。遣兵伐蕩社。三年,與亳戰,亳王奔戎,遂滅蕩社。四年,魯公子翚弒其君隱公。十二年,伐蕩氏,取之。寧公生十歲立,立十二年卒,葬西山。生子三人,長男武公為太子。武公弟德公,同母魯姬子。生出子。寧公卒,大庶長弗忌、威壘、三父廢太子而立出子為君。出子六年,三父等復共令人賊殺出子。出子生五歲立,立六年卒。三父等乃復立故太子武公。

武公元年,伐彭戲氏,至于華山下,居平陽封宮。三年,誅三父等而夷三族,以其殺出子也。鄭高渠瞇殺其君昭公。十年,伐邽、冀戎,初縣之。十一年,初縣杜、鄭。滅小虢。十三年,齊人管至父、連稱等殺其君襄公而立公孫無知。晉滅霍、魏、耿。齊雍廩殺無知、管至父等而立齊桓公。齊、晉為彊國。十九年,晉曲沃始為晉侯。齊桓公伯於鄄。二十年,武公卒,葬雍平陽。初以人從死,從死者六十六人。有子一人,名曰白,白不立,封平陽。立其弟德公。

秦之霸:霸業從何開始?

这节讲下面这些内容:

繆公任好元年,自將伐茅津,勝之。四年,迎婦於晉,晉太子申生姊也。其歲,齊桓公伐楚,至邵陵。五年,晉獻公滅虞、虢,虜虞君與其大夫百里傒,以璧馬賂於虞故也。既虜百里傒,以為秦繆公夫人媵於秦。百里傒亡秦走宛,楚鄙人執之。繆公聞百里傒賢,欲重贖之,恐楚人不與,乃使人謂楚曰:「吾媵臣百里傒在焉,請以五羖羊皮贖之。」。楚人遂許與之。當是時,百里傒年已七十餘。繆公釋其囚,與語國事。謝曰:「臣亡國之臣,何足問!」繆公曰:「虞君不用子,故亡,非子罪也。」固問,語三日,繆公大說,授之國政,號曰五羖大夫。百里傒讓曰:「臣不及臣友蹇叔,蹇叔賢而世莫知。臣常游困於齊而乞食铚人,蹇叔收臣。臣因而欲事齊君無知,蹇叔止臣,臣得脫齊難,遂之周。周王子穨好牛,臣以養牛干之。及穨欲用臣,蹇叔止臣,臣去,得不誅。事虞君,蹇叔止臣。臣知虞君不用臣,臣誠私利祿爵,且留。再用其言,得脫,一不用,及虞君難:是以知其賢。」於是繆公使人厚幣迎蹇叔,以為上大夫。

《礼记》:是故君择臣而使之,臣择君而事之。

秦之霸:為德之報!

这节讲下面这些内容:

秋,繆公自將伐晉,戰於河曲。晉驪姬作亂,太子申生死新城,重耳、夷吾出奔。

九年,齊桓公會諸侯於葵丘。

晉獻公卒。立驪姬子奚齊,其臣里克殺奚齊。荀息立卓子,克又殺卓子及荀息。夷吾使人請秦,求入晉。於是繆公許之,使百里傒將兵送夷吾。夷吾謂曰:「誠得立,請割晉之河西八城與秦。」及至,已立,而使丕鄭謝秦,背約不與河西城,而殺裏克。丕鄭聞之,恐,因與繆公謀曰:「晉人不欲夷吾,實欲重耳。今背秦約而殺裏克,皆呂甥、郤芮之計也。願君以利急召呂、郤,呂、郤至,則更入重耳便。」繆公許之,使人與丕鄭歸,召呂、郤。呂、郤等疑丕鄭有閒,乃言夷吾殺丕鄭。丕鄭子丕豹奔秦,說繆公曰:「晉君無道,百姓不親,可伐也。」繆公曰:「百姓茍不便,何故能誅其大臣?能誅其大臣,此其調也。」不聽,而陰用豹。

十二年,齊管仲、隰朋死。

晉旱,來請粟。丕豹說繆公勿與,因其饑而伐之。繆公問公孫支,支曰:「饑穰更事耳,不可不與。」問百里傒,傒曰:「夷吾得罪於君,其百姓何罪?」於是用百里傒、公孫支言,卒與之粟。以船漕車轉,自雍相望至絳。

十四年,秦饑,請粟於晉。晉君謀之群臣。虢射曰:「因其饑伐之,可有大功。」晉君從之。十五年,興兵將攻秦。繆公發兵,使丕豹將,自往擊之。九月壬戌,與晉惠公夷吾合戰於韓地。晉君棄其軍,與秦爭利,還而馬騺。繆公與麾下馳追之,不能得晉君,反為晉軍所圍。晉擊繆公,繆公傷。於是岐下食善馬者三百人馳冒晉軍,晉軍解圍,遂脫繆公而反生得晉君。初,繆公亡善馬,岐下野人共得而食之者三百餘人,吏逐得,欲法之。繆公曰:「君子不以畜產害人。吾聞食善馬肉不飲酒,傷人。」乃皆賜酒而赦之。三百人者聞秦擊晉,皆求從,從而見繆公窘,亦皆推鋒爭死,以報食馬之德。於是繆公虜晉君以歸,令於國,齊宿,吾將以晉君祠上帝。周天子聞之,曰「晉我同姓」,為請晉君。夷吾姊亦為繆公夫人,夫人聞之,乃衰绖跣,曰:「妾兄弟不能相救,以辱君命。」繆公曰:「我得晉君以為功,今天子為請,夫人是憂。」乃與晉君盟,許歸之,更舍上舍,而饋之七牢。十一月,歸晉君夷吾,夷吾獻其河西地,使太子圉為質於秦。秦妻子圉以宗女。是時秦地東至河。

十八年,齊桓公卒。二十年,秦滅梁、芮。

二十二年,晉公子圉聞晉君病,曰:「梁,我母家也,而秦滅之。我兄弟多,即君百歲後,秦必留我,而晉輕,亦更立他子。」子圉乃亡歸晉。二十三年,晉惠公卒,子圉立為君。秦怨圉亡去,乃迎晉公子重耳於楚,而妻以故子圉妻。重耳初謝,後乃受。繆公益禮厚遇之。二十四年春,秦使人告晉大臣,欲入重耳。晉許之,於是使人送重耳。二月,重耳立為晉君,是為文公。文公使人殺子圉。子圉是為懷公。

秦之霸:晉之彊,秦之憂也

这节讲下面这些内容:

其秋,周襄王弟帶以翟伐王,王出居鄭。二十五年,周王使人告難於晉、秦。秦繆公將兵助晉文公入襄王,殺王弟帶。二十八年,晉文公敗楚於城濮。三十年,繆公助晉文公圍鄭。鄭使人言繆公曰:「亡鄭厚晉,於晉而得矣,而秦未有利。晉之彊,秦之憂也。」繆公乃罷兵歸。晉亦罷。三十二年冬,晉文公卒。

鄭人有賣鄭於秦曰:「我主其城門,鄭可襲也。」繆公問蹇叔、百里傒,對曰:「徑數國千里而襲人,希有得利者。且人賣鄭,庸知我國人不有以我情告鄭者乎?不可。」繆公曰:「子不知也,吾已決矣。」遂發兵,使百里傒子孟明視,蹇叔子西乞術及白乙丙將兵。行日,百里傒、蹇叔二人哭之。繆公聞,怒曰:「孤發兵而子沮哭吾軍,何也?」二老曰:「臣非敢沮君軍。軍行,臣子與往;臣老,遲還恐不相見,故哭耳。」二老退,謂其子曰:「汝軍即敗,必於殽阨矣。」

繆公曰:「子不知也,吾已決矣。」体现穆公自大了。

在中国文化中,最高的道德和最高的智慧必然是合一的。

秦之霸:霸業之巔峰

这节讲下面这些内容:

三十三年春,秦兵遂東,更晉地,過周北門。周王孫滿曰:「秦師無禮,不敗何待!」兵至滑,鄭販賣賈人弦高,持十二牛將賣之周,見秦兵,恐死虜,因獻其牛,曰:「聞大國將誅鄭,鄭君謹修守御備,使臣以牛十二勞軍士。」秦三將軍相謂曰:「將襲鄭,鄭今已覺之,往無及已。」滅滑。滑,晉之邊邑也。

當是時,晉文公喪尚未葬。太子襄公怒曰:「秦侮我孤,因喪破我滑。」遂墨衰绖,發兵遮秦兵於殽,擊之,大破秦軍,無一人得脫者。虜秦三將以歸。文公夫人,秦女也,為秦三囚將請曰:「繆公之怨此三人入於骨髓,願令此三人歸,令我君得自快烹之。」晉君許之,歸秦三將。三將至,繆公素服郊迎,向三人哭曰:「孤以不用百里傒、蹇叔言以辱三子,三子何罪乎?子其悉心雪恥,毋怠。」遂復三人官秩如故,愈益厚之。

三十四年,楚太子商臣弒其父成王代立。

繆公於是復使孟明視等將兵伐晉,戰于彭衙。秦不利,引兵歸。

戎王使由余於秦。由余,其先晉人也,亡入戎,能晉言。聞繆公賢,故使由余觀秦。秦繆公示以宮室、積聚。由余曰:「使鬼為之,則勞神矣。使人為之,亦苦民矣。」繆公怪之,問曰:「中國以詩書禮樂法度為政,然尚時亂,今戎夷無此,何以為治,不亦難乎?」由余笑曰:「此乃中國所以亂也。夫自上聖黃帝作為禮樂法度,身以先之,僅以小治。及其後世,日以驕淫。阻法度之威,以責督於下,下罷極則以仁義怨望於上,上下交爭怨而相篡弒,至於滅宗,皆以此類也。夫戎夷不然。上含淳德以遇其下,下懷忠信以事其上,一國之政猶一身之治,不知所以治,此真聖人之治也。」於是繆公退而問內史廖曰:「孤聞鄰國有聖人,敵國之憂也。今由余賢,寡人之害,將奈之何?」內史廖曰:「戎王處辟匿,未聞中國之聲。君試遺其女樂,以奪其志;為由余請,以疏其閒;留而莫遣,以失其期。戎王怪之,必疑由余。君臣有閒,乃可虜也。且戎王好樂,必怠於政。」繆公曰:「善。」因與由余曲席而坐,傳器而食,問其地形與其兵勢盡察,而後令內史廖以女樂二八遺戎王。戎王受而說之,終年不還。於是秦乃歸由余。由余數諫不聽,繆公又數使人閒要由余,由余遂去降秦。繆公以客禮禮之,問伐戎之形。

三十六年,繆公復益厚孟明等,使將兵伐晉,渡河焚船,大敗晉人,取王官及鄗,以報殽之役。晉人皆城守不敢出。於是繆公乃自茅津渡河,封殽中尸,為發喪,哭之三日。乃誓於軍曰:「嗟士卒!聽無譁,余誓告汝。古之人謀黃髪番番,則無所過。」以申思不用蹇叔、百里傒之謀,故作此誓,令後世以記余過。君子聞之,皆為垂涕,曰:「嗟乎!秦繆公之與人周也,卒得孟明之慶。」

三十七年,秦用由余謀伐戎王,益國十二,開地千里,遂霸西戎。天子使召公過賀繆公以金鼓。

崤山yáo shān:山名。位於河南省洛寧縣西北。東接澠池,西界陝縣,分東西二崤,春秋初秦、晉二諸侯國曾在此會戰。也作「殽山」。

《大學》引《秦誓》曰:

「 若有一个臣,斷斷兮無他技,其心休休焉,其如有容焉。 人之有技,若己有之;人之彥聖,其心好之, 不啻若自其口出。實能容之,以能保我子孫黎民,尚亦有利哉! 人之有技,媢嫉以惡之;人之彥聖,而違之俾不通,實不能容。以不能保我子孫黎民,亦曰殆哉!」 唯仁人放流之,迸諸四夷,不與同中國,此謂唯仁人為能愛人,能惡人。 見賢而不能舉,舉而不能先,命也; 見不善而不能退,退而不能遠,過也。 好人之所惡,惡人之所好,是謂拂人之性,災必逮夫身。 是故君子有大道,必忠信以得之,驕泰以失之。

媢mào:1.男子嫉妒妻室。引申為憎恨、嫉妒。《說文解字.女部》:「媢,夫妒婦也。」宋.無名氏《梅妃傳》:「或非命,均其媢忌自取。」《新唐書.卷一四五.列傳.竇參》:「通玄等特以東宮恩舊進,暱而不禮,見贄驟擢,頗媢恨。」2. 善妒。如:「媢婦」。《漢書.卷五三.景十三王傳.常山憲王劉舜》:「及憲王疾甚,諸幸姬侍病,王后以妒媢不常在,輒歸舍。」《明史.卷二三一.錢一本列傳》:「其餘大抵庸惡陋劣,奸回媢嫉之徒,不意至從哲而風益下。」3. 雙目相(怒)視。《說文解字.女部》:「媢,……一曰相視也。」

7始皇的祖先-秦的興亡傳奇 (下)Emperor Qin’s Ancestors: The Rise and Fall of the Qin Dynasty Part II

在本模塊中,我們將繼續講述秦的興亡傳奇的下半部分。其中包括繆公過世之後秦國迎來第壹次巨大的衰落重挫,“三家分晉”事件,以及改變秦國甚至中國運勢的商鞅等重要的歷史時刻。這段故事將一一為妳呈現秦國如何抓住時機從壹個弱小的國家成為統壹六國的強國,然後在幾十年間滅亡的興亡過程。

秦之衰:秦人的悲哀

这节讲下面这些内容:

三十九年,繆公卒,葬雍。從死者百七十七人,秦之良臣子輿氏三人名曰奄息、仲行、鍼虎,亦在從死之中。秦人哀之,為作歌黃鳥之詩。君子曰:「秦繆公廣地益國,東服彊晉,西霸戎夷,然不為諸侯盟主,亦宜哉。死而棄民,收其良臣而從死。且先王崩,尚猶遺德垂法,況奪之善人良臣百姓所哀者乎?是以知秦不能復東征也。」繆公子四十人,其太子嵤代立,是為康公。 … 惠公元年,孔子行魯相事。五年,晉卿中行、范氏反晉,晉使智氏、趙簡子攻之,范、中行氏亡奔齊。惠公立十年卒,子悼公立。

悼公二年,齊臣田乞弒其君孺子,立其兄陽生,是為悼公。六年,吳敗齊師。齊人弒悼公,立其子簡公。九年,晉定公與吳王夫差盟,爭長於黃池,卒先吳。吳彊,陵中國。十二年,齊田常弒簡公,立其弟平公,常相之。十三年,楚滅陳。秦悼公立十四年卒,子厲共公立。孔子以悼公十二年卒。

孔子能影响天下大势,故“神出鬼没”于各处!

秦之衰:孝公的選擇

这节讲下面这些内容:

懷公四年,庶長朝與大臣圍懷公,懷公自殺。懷公太子曰昭子,蚤死,大臣乃立太子昭子之子,是為靈公。靈公,懷公孫也。 … 出子二年,庶長改迎靈公之子獻公于河西而立之。殺出子及其母,沈之淵旁。秦以往者數易君,君臣乖亂,故晉復彊,奪秦河西地。 … 獻公元年,止從死。二年,城櫟陽。四年正月庚寅,孝公生。十一年,周太史儋見獻公曰:「周故與秦國合而別,別五百歲復合,合(七)十七歲而霸王出。」十六年,桃冬花。十八年,雨金櫟陽。二十一年,與晉戰於石門,斬首六萬,天子賀以黼黻。二十三年,與魏晉戰少梁,虜其將公孫痤。二十四年,獻公卒,子孝公立,年已二十一歲矣。

孝公元年,河山以東彊國六,與齊威、楚宣、魏惠、燕悼、韓哀、趙成侯并。淮泗之閒小國十餘。楚、魏與秦接界。魏筑長城,自鄭濱洛以北,有上郡。楚自漢中,南有巴、黔中。周室微,諸侯力政,爭相併。秦僻在雍州,不與中國諸侯之會盟,夷翟遇之。

秦国内乱不止。

止從死是件大事!!这里的晋指的是魏国。

黼黻fǔfǔ 實際讀音:fúfǔ。指衣裳绘绣的花纹。《左传.桓公二年》:「火龙_黼黻_,昭其文也。」 · 比喻文章。

只有自强,才是拯救自己最好的办法。自己没有力量,怎么托庇于别人都是假的!

自强的第一步是什么?(自己的回答:搞清楚现状,明白自己的优势和劣势,然后招揽人才解决问题使国富民强!)

理想是你知道你下一步该做什么?妄想是,你只有目标却不知从何做起?

自强的第一步,就是不自欺。困而不学,斯为下矣。

秦之變:商鞅來了

这节讲下面这些内容:

孝公於是布惠,振孤寡,招戰士,明功賞。下令國中曰:「昔我繆公自岐雍之閒,修德行武,東平晉亂,以河為界,西霸戎翟,廣地千里,天子致伯,諸侯畢賀,為後世開業,甚光美。會往者厲、躁、簡公、出子之不寧,國家內憂,未遑外事,三晉攻奪我先君河西地,諸侯卑秦、醜莫大焉。獻公即位,鎮撫邊境,徙治櫟陽,且欲東伐,復繆公之故地,修繆公之政令。寡人思念先君之意,常痛於心。賓客群臣有能出奇計彊秦者,吾且尊官,與之分土。」於是乃出兵東圍陜城,西斬戎之獂王。

衛鞅聞是令下,西入秦,因景監求見孝公。

愿意坦诚承认自己的过去的过错,就是不自欺之始。

人非圣贤,孰能无过?知过能改,善莫大焉!

你真的理解你自己吗?

獂 huán.

商鞅为什么要去弱秦?期待能得君“行道”。。

秦之變:帝道?王道?霸道?彊道?

《卷六十八 商君列傳 第八》:

商君者,衛之諸庶孽公子也,名鞅,姓公孫氏,其祖本姬姓也。鞅少好刑名之學,事魏相公叔座為中庶子。公叔座知其賢,未及進。會座病,魏惠王親往問病,曰:「公叔病有如不可諱,將奈社稷何?」公叔曰:「座之中庶子公孫鞅,年雖少,有奇才,願王舉國而聽之。」王嘿然。王且去,座屏人言曰:「王即不聽用鞅,必殺之,無令出境。」王許諾而去。公叔座召鞅謝曰:「今者王問可以為相者,我言若,王色不許我。我方先君後臣,因謂王即弗用鞅,當殺之。王許我。汝可疾去矣,且見禽。」鞅曰:「彼王不能用君之言任臣,又安能用君之言殺臣乎?」卒不去。惠王既去,而謂左右曰:「公叔病甚,悲乎,欲令寡人以國聽公孫鞅也,豈不悖哉!」

公叔既死,公孫鞅聞秦孝公下令國中求賢者,將修繆公之業,東復侵地,乃遂西入秦,因孝公寵臣景監以求見孝公。孝公既見衛鞅,語事良久,孝公時時睡,弗聽。罷而孝公怒景監曰:「子之客妄人耳,安足用邪!」景監以讓衛鞅。衛鞅曰:「吾說公以帝道,其志不開悟矣。」後五日,復求見鞅。鞅復見孝公,益愈,然而未中旨。罷而孝公復讓景監,景監亦讓鞅。鞅曰:「吾說公以王道而未入也。請復見鞅。」鞅復見孝公,孝公善之而未用也。罷而去。孝公謂景監曰:「汝客善,可與語矣。」鞅曰:「吾說公以霸道,其意欲用之矣。誠復見我,我知之矣。」衛鞅復見孝公。公與語,不自知厀之前於席也。語數日不厭。景監曰:「子何以中吾君?吾君之懽甚也。」鞅曰:「吾說君以帝王之道比三代,而君曰:『久遠,吾不能待。且賢君者,各及其身顯名天下,安能邑邑待數十百年以成帝王乎?』故吾以彊國之術說君,君大說之耳。然亦難以比德於殷周矣。」

帝道:公天下之道

王道:家天下而行仁义

霸道:假仁义以行

彊道:不讲仁义,只要强大

这节讲下面这些内容:

三年,衛鞅說孝公變法修刑,內務耕稼,外勸戰死之賞罰,孝公善之。甘龍、杜摯等弗然,相與爭之。卒用鞅法,百姓苦之;居三年,百姓便之。乃拜鞅為左庶長。其事在商君語中。

七年,與魏惠王會杜平。八年,與魏戰元裏,有功。十年,衛鞅為大良造,將兵圍魏安邑,降之。十二年,作為咸陽,筑冀闕,秦徙都之。并諸小鄉聚,集為大縣,縣一令,四十一縣。為田開阡陌。東地渡洛。十四年,初為賦。十九年,天子致伯。二十年,諸侯畢賀。秦使公子少官率師會諸侯逢澤,朝天子。

二十一年,齊敗魏馬陵。

二十二年,衛鞅擊魏,虜魏公子卬。封鞅為列侯,號商君。

二十四年,與晉戰雁門,虜其將魏錯。

只要真心自强,成功永远比你想象来得更快!

秦之強

这节讲下面这些内容:

孝公卒,子惠文君立。是歲,誅衛鞅。鞅之初為秦施法,法不行,太子犯禁。鞅曰:「法之不行,自於貴戚。君必欲行法,先於太子。太子不可黥,黥其傅師。」於是法大用,秦人治。及孝公卒,太子立,宗室多怨鞅,鞅亡,因以為反,而卒車裂以徇秦國。

惠文君元年,楚、韓、趙、蜀人來朝。二年,天子賀。三年,王冠。四年,天子致文武胙。齊、魏為王。

五年,陰晉人犀首為大良造。六年,魏納陰晉,陰晉更名寧秦。七年,公子卬與魏戰,虜其將龍賈,斬首八萬。八年,魏納河西地。九年,渡河,取汾陰、皮氏。與魏王會應。圍焦,降之。十年,張儀相秦。魏納上郡十五縣。十一年,縣義渠。歸魏焦、曲沃。義渠君為臣。更名少梁曰夏陽。十二年,初臘。十三年四月戊午,魏君為王,韓亦為王。使張儀伐取陜,出其人與魏。

十四年,更為元年。二年,張儀與齊、楚大臣會齧桑。三年,韓、魏太子來朝。張儀相魏。五年,王游至北河。七年,樂池相秦。韓、趙、魏、燕、齊帥匈奴共攻秦。秦使庶長疾與戰修魚,虜其將申差,敗趙公子渴、韓太子奐,斬首八萬二千。八年,張儀復相秦。九年,司馬錯伐蜀,滅之。伐取趙中都、西陽。十年,韓太子蒼來質。伐取韓石章。伐敗趙將泥。伐取義渠二十五城。十一年,摢裏疾攻魏焦,降之。敗韓岸門,斬首萬,其將犀首走。公子通封於蜀。燕君讓其臣子之。十二年,王與梁王會臨晉。庶長疾攻趙,虜趙將莊。張儀相楚。十三年,庶長章擊楚於丹陽,虜其將屈丐,斬首八萬;又攻楚漢中,取地六百里,置漢中郡。楚圍雍氏,秦使庶長疾助韓而東攻齊,到滿助魏攻燕。十四年,伐楚,取召陵。丹、犁臣,蜀相壯殺蜀侯來降。

惠王卒,子武王立。韓、魏、齊、楚、越皆賓從。

武王元年,與魏惠王會臨晉。誅蜀相壯。張儀、魏章皆東出之魏。伐義渠、丹、犁。二年,初置丞相,摢裏疾、甘茂為左右丞相。張儀死於魏。三年,與韓襄王會臨晉外。南公揭卒,摢裏疾相韓。武王謂甘茂曰:「寡人欲容車通三川,窺周室,死不恨矣。」其秋,使甘茂、庶長封伐宜陽。四年,拔宜陽,斬首六萬。涉河,城武遂。魏太子來朝。武王有力好戲,力士任鄙、烏獲、孟說皆至大官。王與孟說舉鼎,絕臏。八月,武王死。族孟說。武王取魏女為后,無子。立異母弟,是為昭襄王。昭襄母楚人,姓羋氏,號宣太后。武王死時,昭襄王為質於燕,燕人送歸,得立。

昭襄王元年,嚴君疾為相。甘茂出之魏。二年,彗星見。庶長壯與大臣、諸侯、公子為逆,皆誅,及惠文后皆不得良死。悼武王后出歸魏。三年,王冠。與楚王會黃棘,與楚上庸。四年,取蒲阪。彗星見。五年,魏王來朝應亭,復與魏蒲阪。六年,蜀侯煇反,司馬錯定蜀。庶長奐伐楚,斬首二萬。涇陽君質於齊。日食,晝晦。七年,拔新城。摢裏子卒。八年,使將軍羋戎攻楚,取新市。齊使章子,魏使公孫喜,韓使暴鳶共攻楚方城,取唐眛。趙破中山,其君亡,竟死齊。魏公子勁、韓公子長為諸侯。九年,孟嘗君薛文來相秦。奐攻楚,取八城,殺其將景快。十年,楚懷王入朝秦,秦留之。薛文以金受免。樓緩為丞相。十一年,齊、韓、魏、趙、宋、中山五國共攻秦,至鹽氏而還。秦與韓、魏河北及封陵以和。彗星見。楚懷王走之趙,趙不受,還之秦,即死,歸葬。十二年,樓緩免,穰侯魏冉為相。予楚粟五萬石。

十三年,向壽伐韓,取武始。左更白起攻新城。五大夫禮出亡奔魏。任鄙為漢中守。十四年,左更白起攻韓、魏於伊闕,斬首二十四萬,虜公孫喜,拔五城。十五年,大良造白起攻魏,取垣,復予之。攻楚,取宛。十六年,左更錯取軹及鄧。冉免,封公子市宛,公子悝鄧,魏冉陶,為諸侯。十七年,城陽君入朝,及東周君來朝。秦以垣為蒲阪、皮氏。王之宜陽。十八年,錯攻垣、河雍,決橋取之。十九年,王為西帝,齊為東帝,皆復去之。呂禮來自歸。齊破宋,宋王在魏,死溫。任鄙卒。二十年,王之漢中,又之上郡、北河。二十一年,錯攻魏河內。魏獻安邑,秦出其人,募徙河東賜爵,赦罪人遷之。涇陽君封宛。二十二年,蒙武伐齊。河東為九縣。與楚王會宛。與趙王會中陽。二十三年,尉斯離與三晉、燕伐齊,破之濟西。王與魏王會宜陽,與韓王會新城。二十四年,與楚王會鄢,又會穰。秦取魏安城,至大梁,燕、趙救之,秦軍去。魏冉免相。二十五年,拔趙二城。與韓王會新城,與魏王會新明邑。二十六年,赦罪人遷之穰。侯冉復相。二十七年,錯攻楚。赦罪人遷之南陽。白起攻趙,取代光狼城。又使司馬錯發隴西,因蜀攻楚黔中,拔之。二十八年,大良造白起攻楚,取鄢、鄧,赦罪人遷之。二十九年,大良造白起攻楚,取郢為南郡,楚王走。周君來。王與楚王會襄陵。白起為武安君。三十年,蜀守若伐楚,取巫郡,及江南為黔中郡。三十一年,白起伐魏,取兩城。楚人反我江南。三十二年,相穰侯攻魏,至大梁,破暴鳶,斬首四萬,鳶走,魏入三縣請和。三十三年,客卿胡(傷)[陽]攻魏卷、蔡陽、長社,取之。擊芒卯華陽,破之,斬首十五萬。魏入南陽以和。三十四年,秦與魏、韓上庸地為一郡,南陽免臣遷居之。三十五年,佐韓、魏、楚伐燕。初置南陽郡。三十六年,客卿灶攻齊,取剛、壽,予穰侯。三十八年,中更胡(傷)[陽]攻趙閼與,不能取。四十年,悼太子死魏,歸葬芷陽。四十一年夏,攻魏,取邢丘、懷。四十二年,安國君為太子。十月,宣太后薨,葬芷陽酈山。九月,穰侯出之陶。四十三年,武安君白起攻韓,拔九城,斬首五萬。四十四年,攻韓南(郡)[陽],取之。四十五年,五大夫賁攻韓,取十城。葉陽君悝出之國,未至而死。四十七年,秦攻韓上黨,上黨降趙,秦因攻趙,趙發兵擊秦,相距。秦使武安君白起擊,大破趙於長平,四十餘萬盡殺之。四十八年十月,韓獻垣雍。秦軍分為三軍。武安君歸。王龁將伐趙(武安)皮牢,拔之。司馬梗北定太原,盡有韓上黨。正月,兵罷,復守上黨。其十月,五大夫陵攻趙邯鄲。四十九年正月,益發卒佐陵。陵戰不善,免,王龁代將。其十月,將軍張唐攻魏,為蔡尉捐弗守,還斬之。五十年十月,武安君白起有罪,為士伍,遷陰密。張唐攻鄭,拔之。十二月,益發卒軍汾城旁。武安君白起有罪,死。龁攻邯鄲,不拔,去,還奔汾軍。二月餘攻晉軍,斬首六千,晉楚流死河二萬人。攻汾城,即從唐拔寧新中,寧新中更名安陽。初作河橋。

白起之死说明”功高蓋世者不賞,威震其主者身危,權過造化者不祥“。

秦之終

这节讲下面这些内容:

五十一年,將軍摎攻韓,取陽城、負黍,斬首四萬。攻趙,取二十餘縣,首虜九萬。西周君背秦,與諸侯約從,將天下銳兵出伊闕攻秦,令秦毋得通陽城。於是秦使將軍摎攻西周。西周君走來自歸,頓首受罪,盡獻其邑三十六城,口三萬。秦王受獻,歸其君於周。五十二年,周民東亡,其器九鼎入秦。周初亡。

五十三年,天下來賓。魏後,秦使摎伐魏,取吳城。韓王入朝,魏委國聽令。五十四年,王郊見上帝於雍。五十六年秋,昭襄王卒,子孝文王立。尊唐八子為唐太后,而合其葬於先王。韓王衰绖入弔祠,諸侯皆使其將相來弔祠,視喪事。

孝文王元年,赦罪人,修先王功臣,褒厚親戚,弛苑囿。孝文王除喪,十月己亥即位,三日辛丑卒,子莊襄王立。

莊襄王元年,大赦罪人,修先王功臣,施德厚骨肉而布惠於民。東周君與諸侯謀秦,秦使相國呂不韋誅之,盡入其國。秦不絕其祀,以陽人地賜周君,奉其祭祀。使蒙驁伐韓,韓獻成皋、鞏。秦界至大梁,初置三川郡。二年,使蒙驁攻趙,定太原。三年,蒙驁攻魏高都、汲,拔之。攻趙榆次、新城、狼孟,取三十七城。四月日食。(四年)王龁攻上黨。初置太原郡。魏將無忌率五國兵擊秦,秦卻於河外。蒙驁敗,解而去。五月丙午,莊襄王卒,子政立,是為秦始皇帝。

秦王政立二十六年,初并天下為三十六郡,號為始皇帝。始皇帝立十一年而崩,子胡亥立,是為二世皇帝。三年,諸侯并起叛秦,趙高殺二世,立子嬰。子嬰立月餘,諸侯誅之,遂滅秦。其語在始皇本紀中。

太史公曰:秦之先為嬴姓。其後分封,以國為姓,有徐氏、郯氏、莒氏、終黎氏、運奄氏、菟裘氏、將梁氏、黃氏、江氏、修魚氏、白冥氏、蜚廉氏、秦氏。然秦以其先造父封趙城,為趙氏。

8始皇的臣子:李斯與秦的滅亡 Emperor Qin’s Assistant Minister Li Si and The Fall of Qin

在本模塊中我們將開始討論始皇的臣子中最重要的一個人——李斯。李斯在歷史上占有重要地位,並且與秦國的滅亡又密切關系。我們將從《史記》的《李斯列傳》著手,解讀李斯以及他的故事給我們後人留下的思考。

詬莫大於卑賤,悲莫甚於窮困

《李斯列传》中李斯一共四歎!!!

这节讲下面这些内容:

李斯者,楚上蔡人也。年少時,為郡小吏;見吏舍廁中鼠食不絜,近人犬,數驚恐之。斯入倉,觀倉中鼠,食積粟;居大廡之下,不見人犬之憂。於是李斯乃歎曰:「人之賢不肖譬如鼠矣,在所自處耳!」

乃從荀卿學帝王之術。學已成,度楚王不足事,而六國皆弱,無可為建功者,欲西入秦。辭於荀卿曰:「斯聞得時無怠,今萬乘方爭時,遊者主事。今秦王欲吞天下,稱帝而治,此布衣馳騖之時而遊說者之秋也。處卑賤之位而計不為者,此禽鹿視肉,人面而能彊行者耳。故詬莫大於卑賤,而悲莫甚於窮困。久處卑賤之位,困苦之地,非世而惡利,自讬於無為,此非士之情也。故斯將西說秦王矣。」

要改变自己命运,必须要有个新环境。在新环境中起势需要学习新东西。

李斯只想要荣华富贵。。。。

注释:庑,读作庑(wǔ),形声。从广,无声。从广( yǎn),与房屋有关。本义指堂下周围的廊屋。

如何說服秦始皇?

这节讲下面这些内容:

至秦,會,莊襄王卒李斯乃求為秦相文信侯呂不韋舍人;不韋賢之,任以為郎。李斯因以得說,說秦王曰:「胥人者,去其幾也。成大功者,在因瑕釁而遂忍之。昔者秦穆公之霸,終不東并六國者,何也?諸侯尚眾,周德未衰,故五伯迭興,更尊周室。自秦孝公以來,周室卑微,諸侯相兼,關東為六國,秦之乘勝役諸侯,蓋六世矣。今諸侯服秦,譬若郡縣。夫以秦之彊,大王之賢,由灶上騷除,足以滅諸侯,成帝業,為天下一統,此萬世之一時也。今怠而不急就,諸侯復彊,相聚約從,雖有黃帝之賢,不能并也。」秦王乃拜斯為長史,聽其計,陰遣謀士齎持金玉以游說諸侯。諸侯名士可下以財者,厚遺結之;不肯者,利劍刺之。離其君臣之計,秦王乃使其良將隨其後。秦王拜斯為客卿。