第四章太阳系之旅

- 4.1太阳系纵览

- 4.2恢弘太阳

- 4.3我们的家园-地球

- 4.4 众神信使-水星

- 4.5 爱神启明-金星

- 4.6 战神荧惑-火星

- 4.7王者岁星-木星

- 4.8瑰丽行星-土星

- 4.9 人类首颗发现的行星-天王星

- 4.10 笔尖下发现的行星-海王星

- 4.11怪异而身份尴尬的冥王星

- 4.12 过渡地带的一盘散沙-小行星与小行星带

- 4.13天涯流浪者-彗星

- 第四章测试题

4.1太阳系纵览

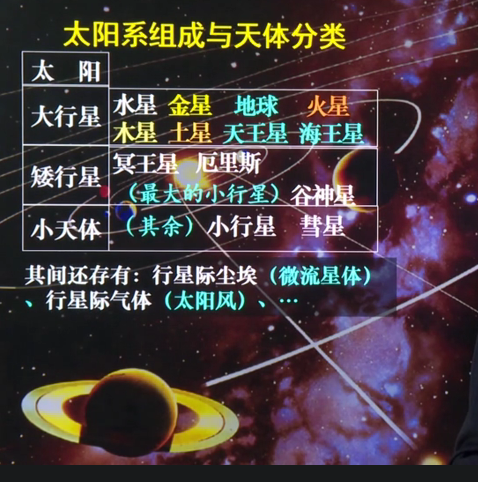

本视频介绍了太阳系的概况和行星的特点。太阳系由太阳和八大行星组成,从近到远分别是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星。冥王星被归为矮行星。

行星的轨道是椭圆形,太阳位于椭圆的一个焦点上。行星的公转速度和离太阳的距离有关,离太阳越近,公转速度越快。开普勒行星运动三定律总结了行星运动的规律,其中第一定律指出行星轨道是椭圆形,第二定律指出行星在运动过程中扫过的面积相等,第三定律指出行星离太阳越远,公转周期越长。牛顿的万有引力定律解释了这些规律。

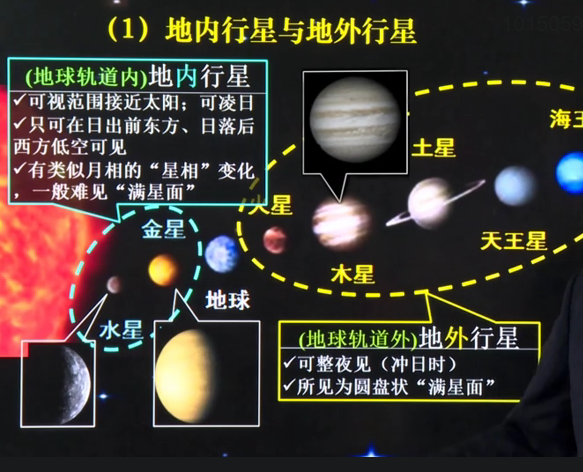

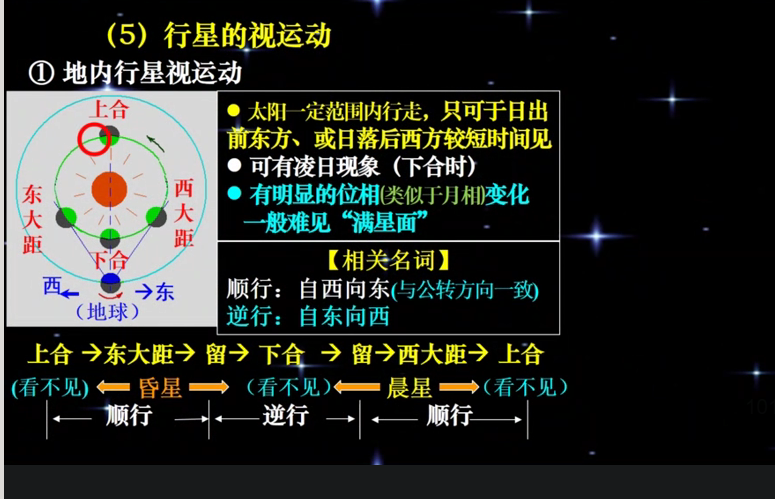

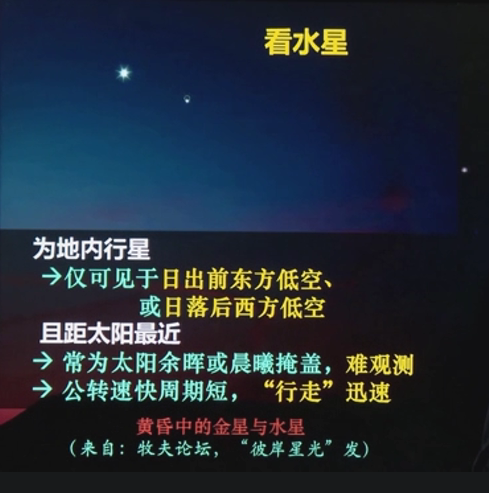

本课介绍了行星的视运动。地内行星只能在太阳附近的一定范围内行走,所以只能在日出前的东方低空或者日落后的西方短时间内见到。

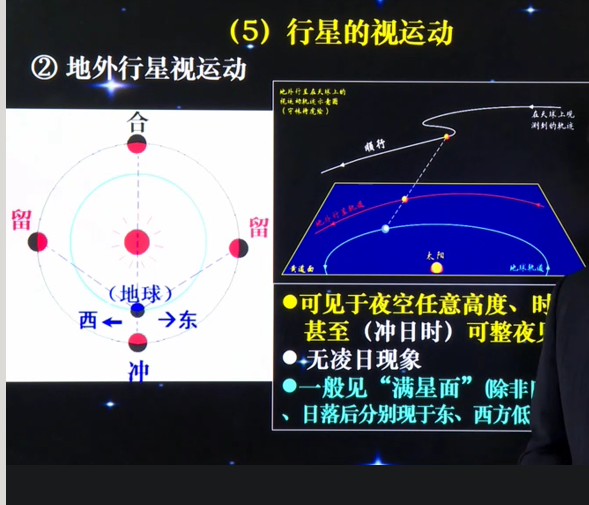

地外行星则可以在夜空中的任意位置见到,观测条件最好的时候是冲日时,此时地外行星离地球最近,整晚上都可以见到。

行星的视运动包括顺行和逆行,顺行是自西向东地行走,逆行是反过来的。此外,还介绍了大距、东大距、西大距等名词的含义。最后,强调了太阳系的伟大和人类对太阳系的探索。

4.2恢弘太阳

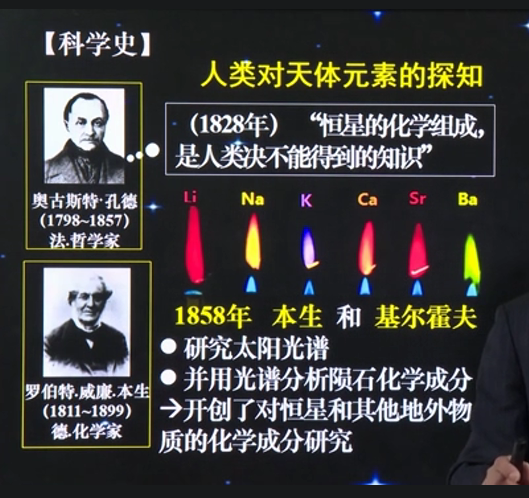

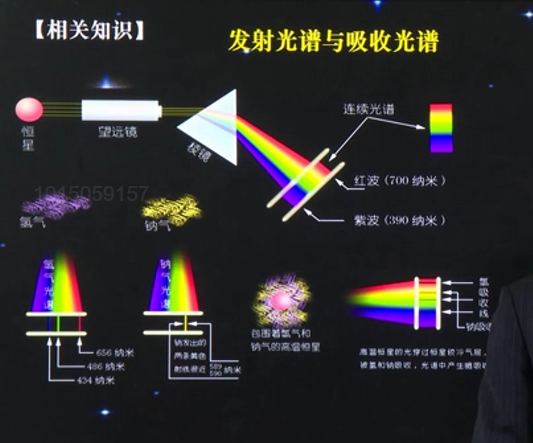

太阳是太阳系的主人,也是一颗典型的恒星。太阳的质量和体积庞大,质量是地球的33万倍,占太阳系总质量的99.8%。太阳是气态星球,自转周期在不同地区有所差异。太阳的表面温度接近6000度,年龄已经超过40亿年。太阳的化学成分主要是氢和少量的氦,通过光谱分析可以了解太阳的化学成分。

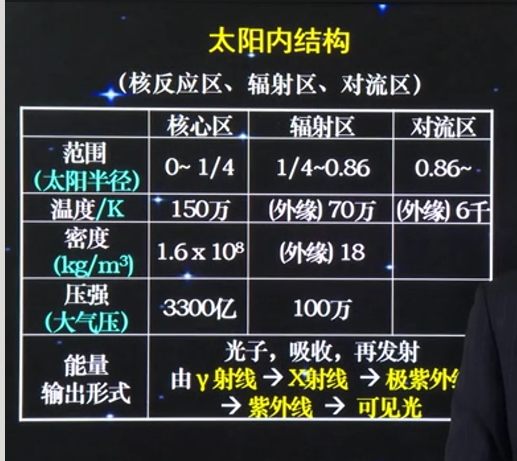

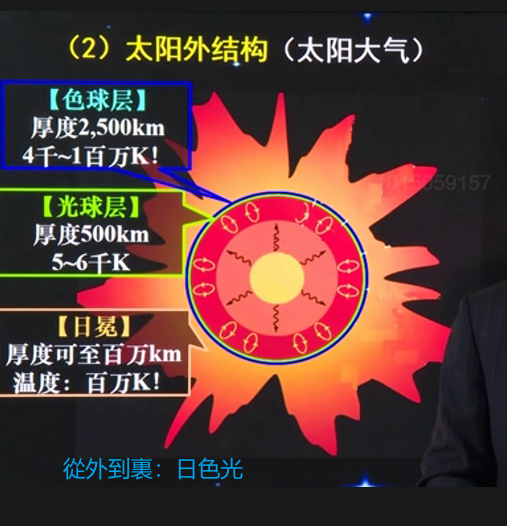

太阳的能量来源于氢的核聚变,能量通过辐射层传导出来。太阳的内结构包括核心区、辐射区和对流区,外结构包括光球层、色球层和日冕。日冕的高温形成的原因尚不完全清楚。

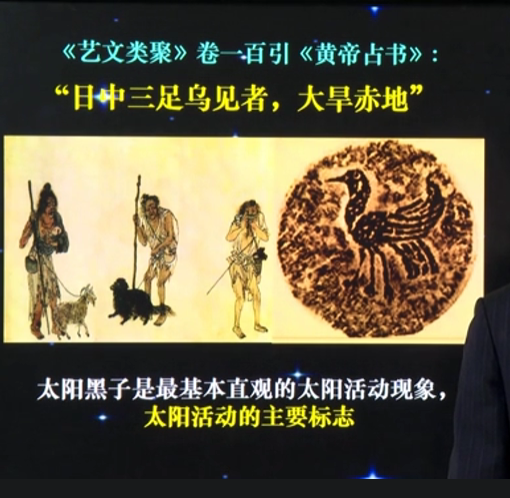

太阳的活动主要发生在光球层和色球层上。光球层上的活动包括米粒组织,由光球层下层的气体通过对流升上来形成,温度较高,寿命较短。太阳黑子是光球层表面的暗区,温度较低,寿命几天到几周,常成群出现。黑子是太阳磁场局部增强形成的,会阻碍光球层下层的对流。太阳活动周期表征太阳黑子的多少和规模的大小,最著名的周期是11年。

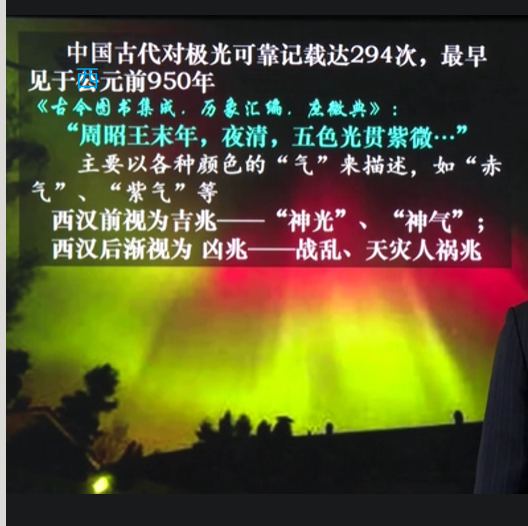

太阳活动还包括日珥和耀斑,日珥是太阳几何尺度最大的活动,耀斑是能量爆发最猛烈的活动。太阳活动会产生太阳风,带电粒子刮遍整个太阳系,到达地球时会形成极光。极光在中国古代被视为吉兆或凶兆,预示着战乱和天灾。

4.3我们的家园-地球

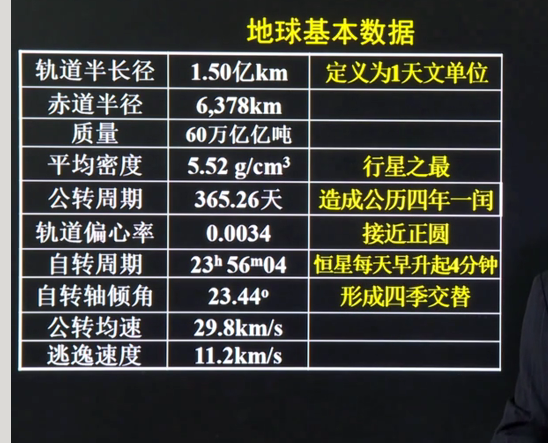

这节课主要介绍了地球的来源和结构。在中国古代,有盘古开天地的说法,而在西方则有大地之母创造大地的说法。地球的基本数据包括离太阳的平均距离、密度、公转周期和自转周期等。

地球的形状最初被认为是平的,后来发展为圆形的假设。地球的结构分为外圈和内圈,外圈包括岩石圈和大气圈,而内圈包括地幔和地核。大气圈有五层楼结构,包括对流层、平流层和热层等。地核由外层的液态圈和内核的固态组成。地球的磁场可能是由地核液态圈中带电粒子形成的涡流产生的。此外,地球的磁层也受到太阳风的影响,形成了不对称的形态。

这节课主要讲解了地球的自转和公转。地球的自转周期为23小时56分(恒星日),而一个昼夜的时长是24小时(太阳日)。这是因为地球的自转周期是相对于宇宙的某一方向来衡量的,而一个昼夜是相对于太阳来说的。

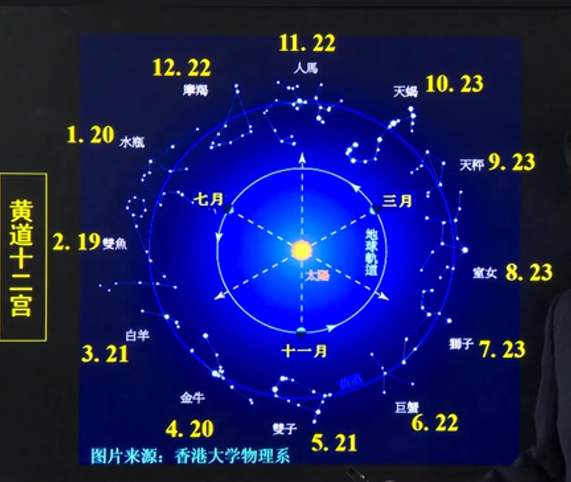

地球的公转则是围绕太阳运动,形成了黄道十二宫。每个星座都与太阳在一起的时间段不同,所以人们的星座也会根据出生日期来确定。通过这些知识,我们可以更好地欣赏黄道十二星座。

4.4 众神信使-水星

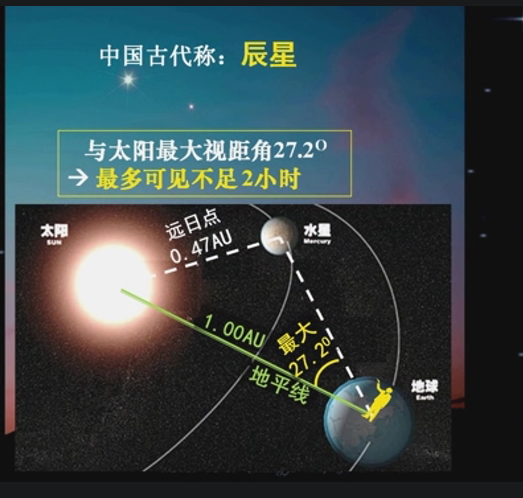

本课程介绍了太阳系中离太阳最近的行星——水星。由于水星离太阳最近,所以只能在傍晚和清晨的短暂时间内观测到。

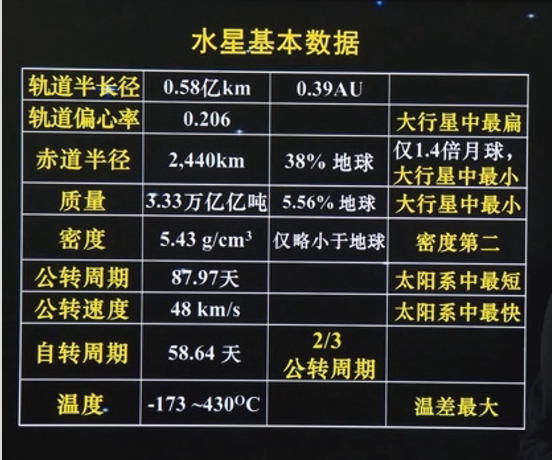

水星的公转速度很快,所以它在天空中的位置变化很快。水星的最大张角为27度,观测时间最长不超过2个小时。

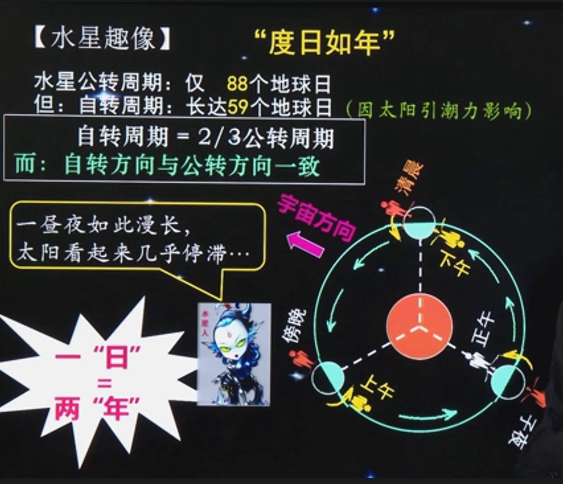

水星的表面温度差异很大,白天达到摄氏430度,夜晚降至零下173度。水星的大气非常稀薄且不稳定,主要由太阳风补充。水星的轨道形态是最扁的,离太阳最近的时候,看起来只有近日点的一半大小。水星的自转周期精确地等于公转周期的2/3,导致水星的一个昼夜非常漫长,相当于地球的半年时间。

水星的地貌类似于月球,表面密布着环形山。水星的结构类似于地球,但密度较高,内部核的占比达到了整个水星质量的2/3。水星的自转方向和公转方向一致,导致一个昼夜相当于两倍的公转周期。水星可以发生凌日现象,遮挡太阳的面积较小。

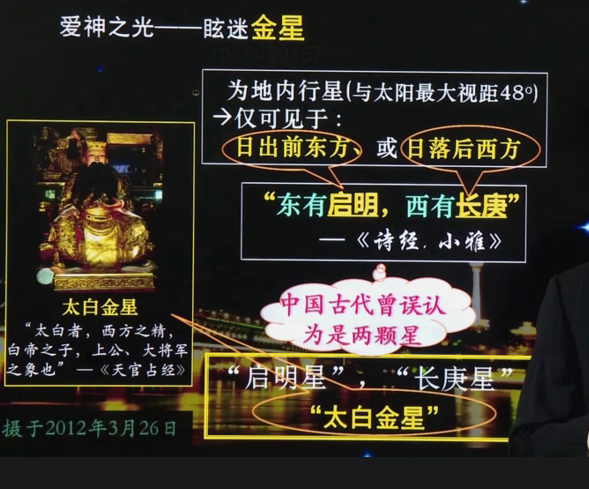

4.5 爱神启明-金星

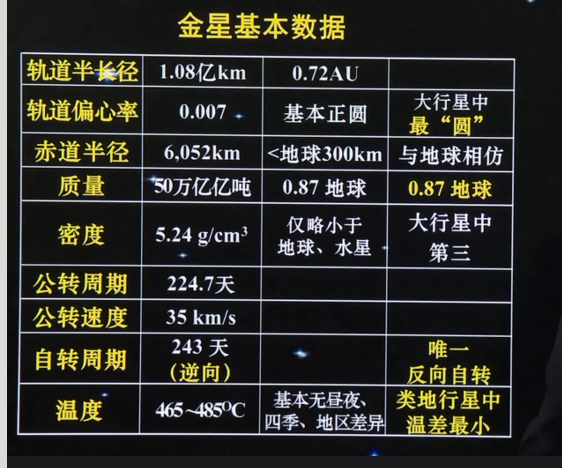

本视频介绍了金星的基本信息和特点。金星是离太阳第二近的行星,是夜空中最亮的星星,亮度达到-4.7等。它闪耀着金黄色的光芒,被称为爱神启明星。

金星的轨道相当圆,个头和地球差不多,但自转是倒行逆施的,自转周期长达243个地球天。金星的温度高达460-480度,有浓厚的二氧化碳大气,气压高达90个大气压。金星的表面被浓密的云层所遮盖,含有硫酸,没有磁场和液态水。

金星的探索主要由美国和前苏联进行,最著名的是美国的麦哲伦号探测器,通过合成孔径雷达对金星进行测绘。金星还有逆向自转和凌日现象,金星凌日观测对测量太阳-地球距离具有重要意义。下一次金星凌日将在2117年和2125年。

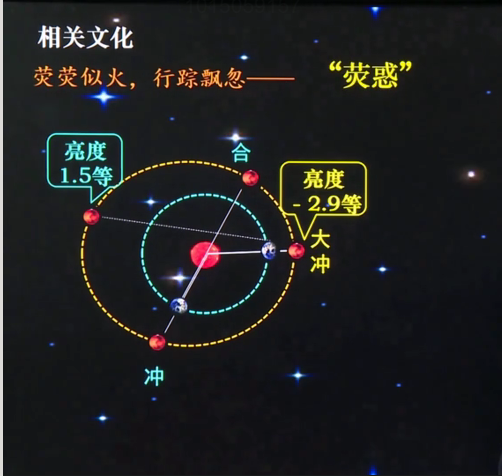

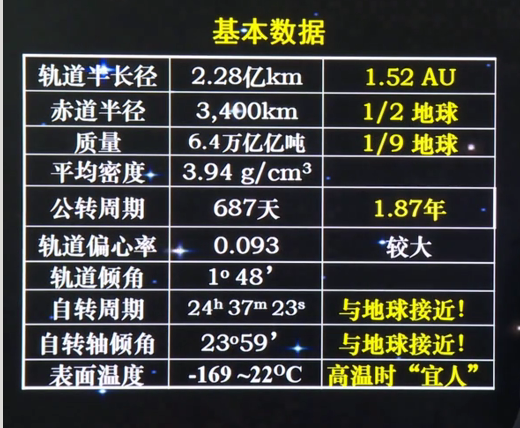

4.6 战神荧惑-火星

本课介绍了火星的基本信息和特点。火星的中文名为荧惑,在西方被称为战神玛尔斯。火星的轨道比较扁,当火星和地球处于一条直线上时,称为大冲,观测条件最好。

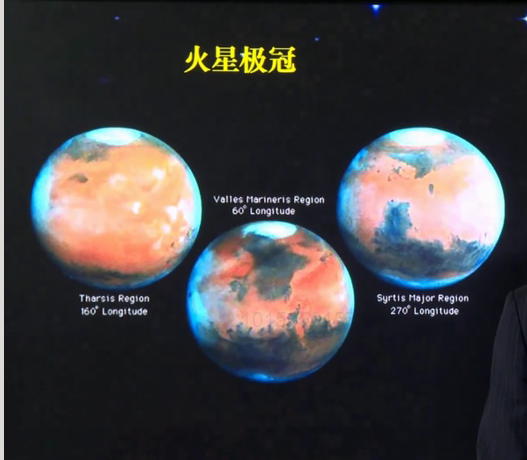

火星的表面富含红色的氧化铁,因此呈现出红色的光芒。火星每年都会刮起沙尘暴,规模比地球上的沙尘暴大得多。火星上有两个卫星,它们的自转周期和公转周期都是一样的,因此永远以一面对着火星。火星上的极冠是由二氧化碳冰形成的,随着季节的变化而变化。

火星的表面富含红色的氧化铁,因此呈现出红色的光芒。火星每年都会刮起沙尘暴,规模比地球上的沙尘暴大得多。火星上有两个卫星,它们的自转周期和公转周期都是一样的,因此永远以一面对着火星。火星上的极冠是由二氧化碳冰形成的,随着季节的变化而变化。

火星有火卫一、火卫二两颗卫星。

目前还没有发现火星上有生命的迹象,但人类正在准备载人飞行到火星并建立适应人类生存的小世界。

4.7王者岁星-木星

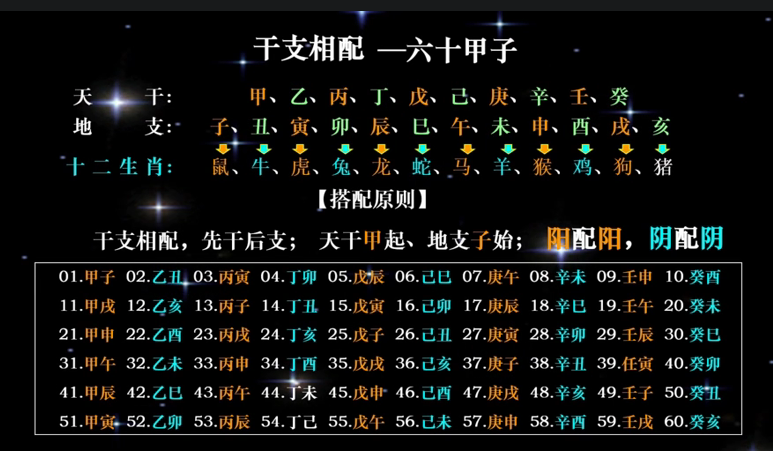

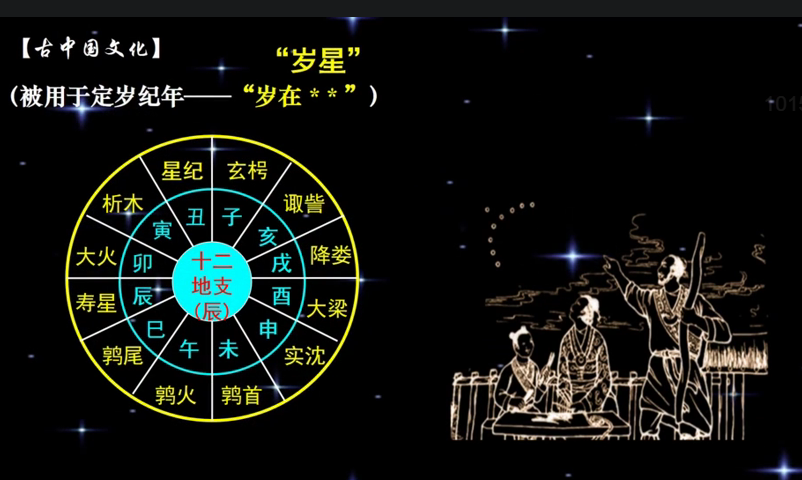

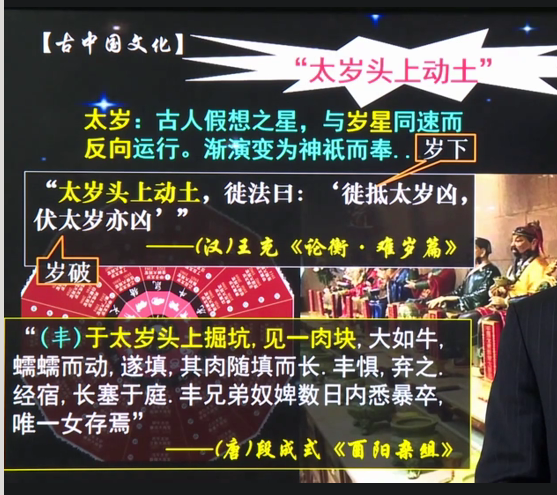

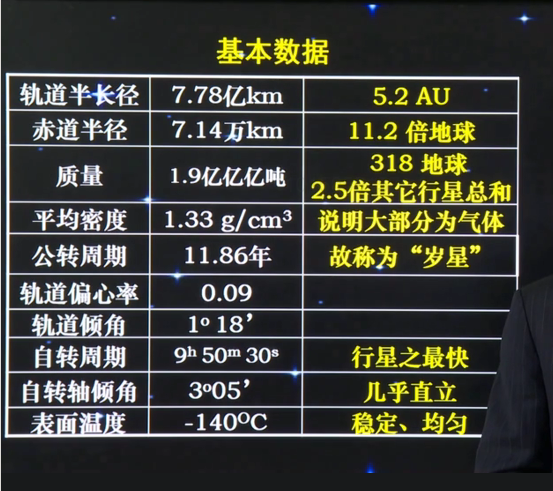

木星是太阳系中最大的行星,被称为行星之王。它在夜空中的亮度仅次于金星,最大亮度可达负3等。木星的公转周期长达12年,走得比较缓慢,但又不像土星那样缓慢。在中国,木星被称为岁星,它对应着十二地支中的丑。岁星在中国古代被认为是纪年纪岁的象征。

木星的表面温度很低,达到零下140度,但它却相当稳定且均匀,没有四季和地区的差别。

木星有浓密的云层和大气,主要由氢、氦、甲烷和水蒸气组成。木星还有强大的磁场和光环,被称为发育不良的恒星。人类通过探测器对木星进行了观测和探索。

木星是太阳系中发现的卫星最多的行星,目前已发现68颗卫星。最早由伽利略发现的木卫一到木卫四,后来又发现了木卫五到木卫十三。除了伽利略卫星和木卫五,其他卫星都较小。

伽利略卫星的发现对地心说是一个间接的否定,它绕着木星公转,而不是绕着地球旋转。

木卫一是木星最近的卫星,大小和密度与月球相似,表面光滑干燥,有平原、山脉、峡谷和火山盆地。

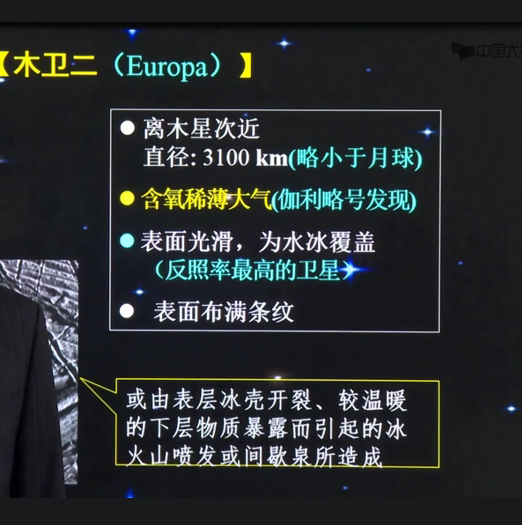

木卫二欧罗巴是太阳系中反照率最高的卫星,表面覆盖着水冰,可能存在液态水的海洋。

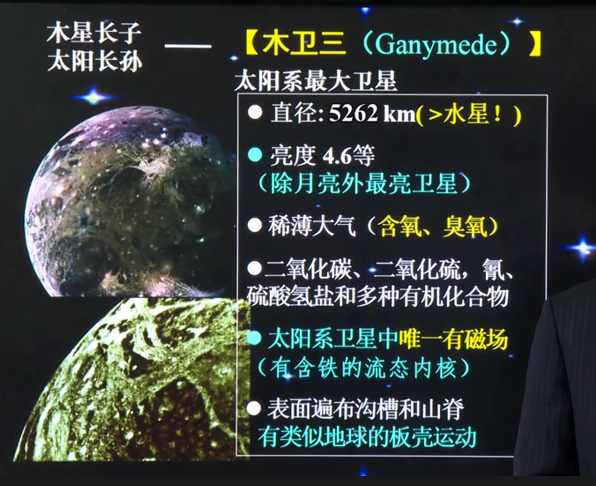

木卫三是太阳系最大的卫星,有稀薄的大气和磁场,表面有沟槽和山脊,可能存在液态水的海洋。

木卫四卡莉斯托是木星的第二大卫星,有稀薄的大气,地质活动不活跃,表面有撞击坑。

4.8瑰丽行星-土星

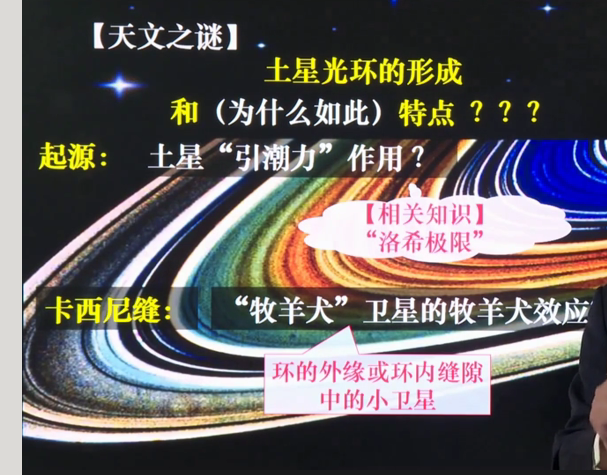

土星是太阳系中最瑰丽的行星之一,拥有漂亮的光环。

它是太阳系第二大的行星,但密度却是最小的,相当于水的0.7倍。土星的自转周期快,自转轴倾角为26度。它的表面温度稳定且均匀,没有季节差别。土星的大气主要由氢和氦组成,还含有甲烷、氨、乙烷等物质。土星的光环由大大小小的石头群组成,厚度比木星的光环大得多。光环中存在着许多缝隙,被称为卡西尼缝。

光环的形成可能与土星的引潮力和牧羊犬卫星效应有关。

土星是太阳系中卫星最多的行星,目前已发现62颗卫星,仅次于木星。其中有30多颗是通过地面观测发现的,其他的是由宇宙飞船或探测器发现的。土卫六是最早发现的卫星,距离土星最近的是土卫十五,最远的是土卫四十二。还有一些卫星共用同一个公转轨道。

土卫六是唯一拥有稳定大气的卫星,大气成分主要是氮和甲烷。土卫六是太阳系第二大的卫星,比水星还要大。

土卫四十二直径只有6km,可能还有更小的卫星待发现。土卫一和土卫二的直径分别达到了上百km和500km,土卫二表面覆盖着厚厚的冰层。

土卫六的大气层厚度达到了2千7百km,气压相当于地球表面大气压的1.5倍。土卫六的大气层中有云彩,云层以下可能有液氮或甲烷的湖泊。土卫六上经常发生雷暴,人们推测土卫六的雷暴和碳氢化合物可能与生命的形成有关。欧洲宇航局的惠更斯号探测器对土卫六进行了详细探测,成功着陆并返回了地球。

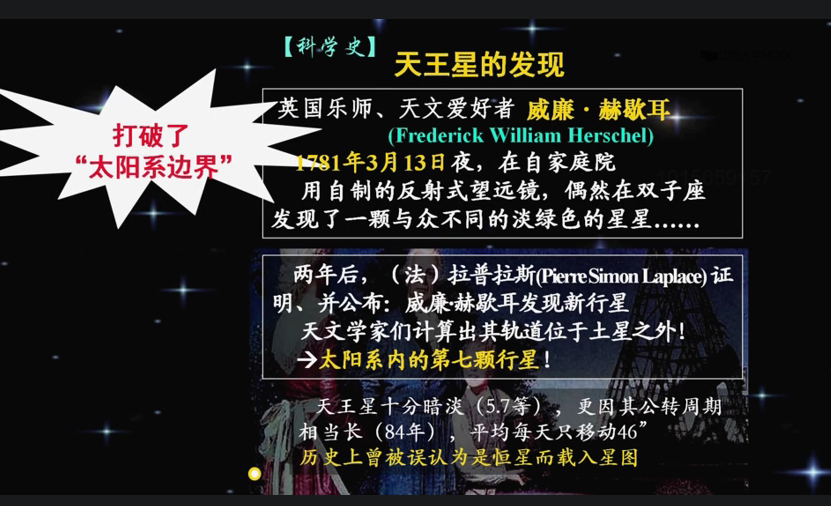

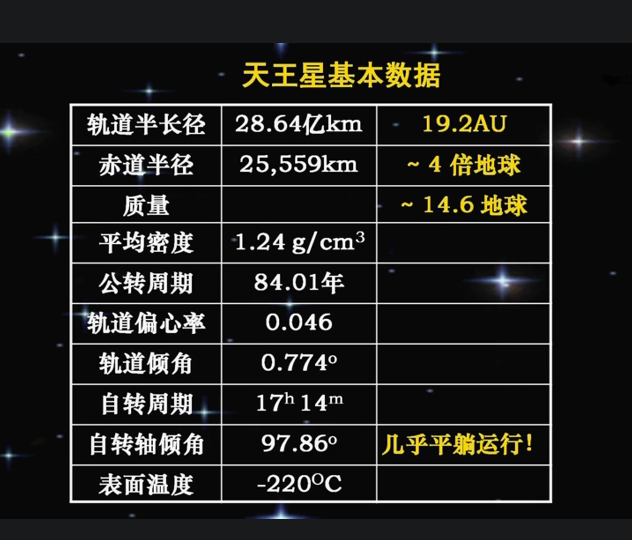

4.9 人类首颗发现的行星-天王星

这节课讲述了人类首次发现的行星天王星。天王星是人类发现的第七颗行星,它的发现打破了人类对太阳系的认知边界。天王星的发现者是赫歇耳,他是一个英国王室的乐师,对天文学非常痴迷。

天王星的轨道位于土星轨道之外,它的自转轴几乎是平躺着运行的,这是它最大的特征。天王星的大气层主要由氢、氦和甲烷组成,因为甲烷的存在,它呈现出蓝绿色的颜色。

天王星有29颗卫星,其中最大的两颗是天卫四和天卫三。

天王星的发现引起了人们对太阳系的重新认识,人类通过计算和观测发现,天王星的轨道会受到其他大行星的引力干扰,导致它不老实地偏离轨道。人类还寻找到了海王星,以解释天王星的不规则运动。

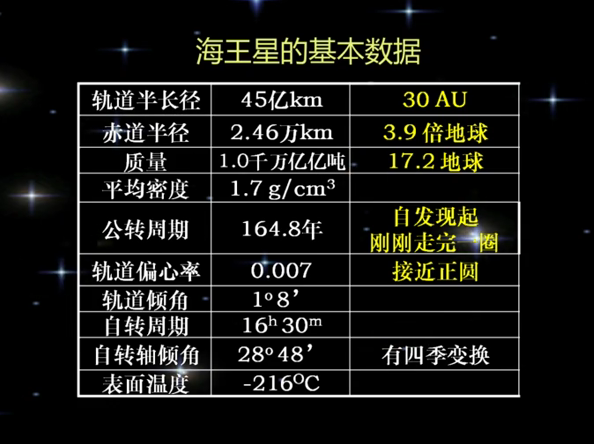

4.10 笔尖下发现的行星-海王星

天王星的发现使人类冲出了过去所认知的太阳系的边界,并且带来了后来的海王星的发现。

1781年天王星被发现后,人类通过观测和计算出它的轨道,但发现它总是偏离自己的轨道。人类推测是不是天外还有未知的大行星在勾引它,这就是贝塞尔提出的假说。

年轻的天文学家亚当斯通过计算和预测,写了份报告交给了皇家天文台长艾里,但艾里却忽略了这份报告。最终,法国的天文学家勒威耶通过观测发现了海王星。海王星的发现证明了牛顿的经典力学的普适性,并且彻底否定了地心说,证明了日心说的正确。

海王星的发现还在科学技术方法上产生了突破,扩展了人类对自然界的探索水平。

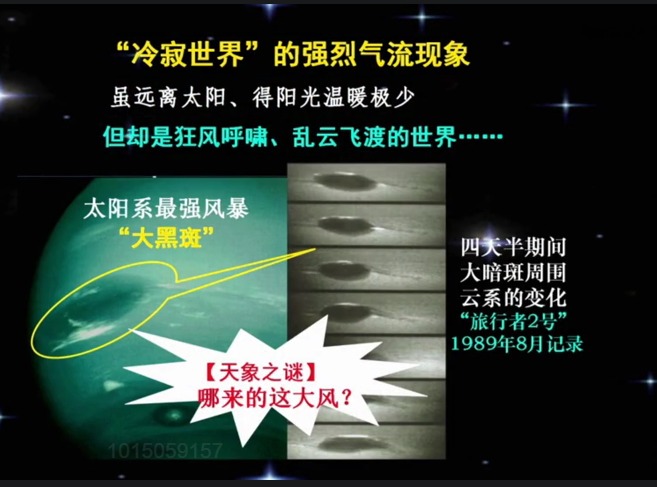

海王星的特点包括离太阳更远、公转周期长、有稠密的大气和强烈的气旋等。

海王星的卫星有14颗,其中海卫一和海卫二的特点较为突出。海王星的光环也在地面上发现,光环的物质分布不均匀。海王星的发现对科学发展产生了重大影响,推动了西方科学的飞速发展。

4.11怪异而身份尴尬的冥王星

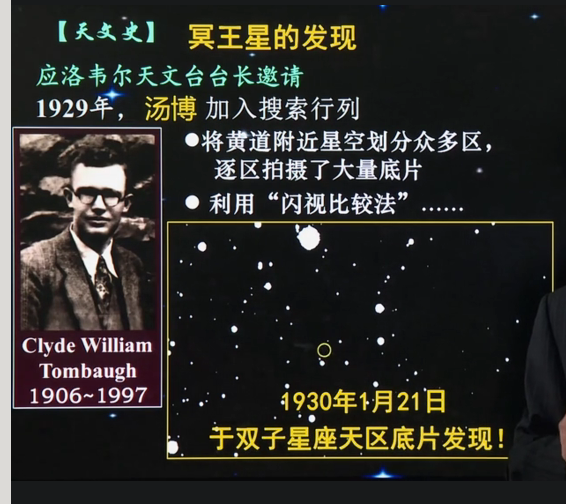

这节课主要讲述了冥王星的发现和特点。冥王星的发现是通过闪视比较法进行的,由于冥王星的移动速度很慢,所以需要通过拍摄底片并进行比较才能找到它。

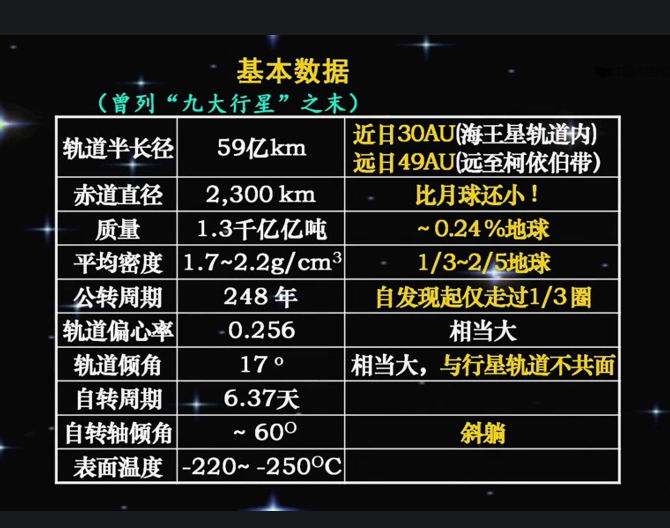

冥王星的轨道很怪异,它的近日点和远日点差别明显,轨道也不共面。冥王星的结构类似于类地行星,有固体的岩性外壳和液态水的幔。

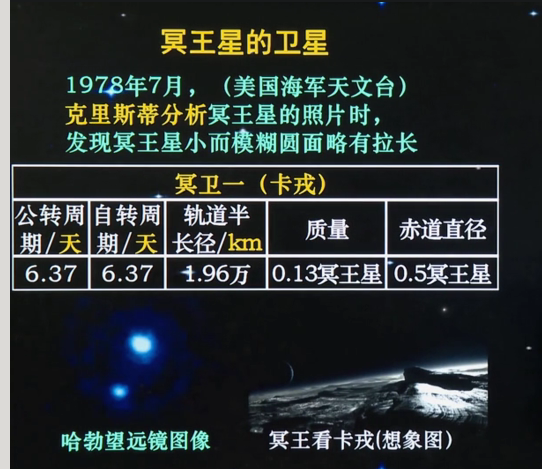

冥王星有多颗卫星,其中冥卫一是一颗同步卫星。

目前对冥王星的认识还很有限,但随着新地平线号的接近,我们期待能够获得更多关于冥王星的信息。

在这节课中,我们学习了关于冥王星的奇怪和身份尴尬的信息。冥王星的轨道与其他行星的轨道不同,它的轨道非常扁平,近日点甚至在海王星轨道内,远日点在柯伊伯带。此外,冥王星的轨道与其他行星的轨道不共面,倾角很大。冥王星的个头很小,打破了从小行星带到类木行星的规律。因此,很多人对冥王星不屑一顾,质疑它是否应该被列为大行星。此外,冥王星和它的最大卫星冥卫一之间的关系也引发了争议,不确定是行星-卫星系统还是双星系统。

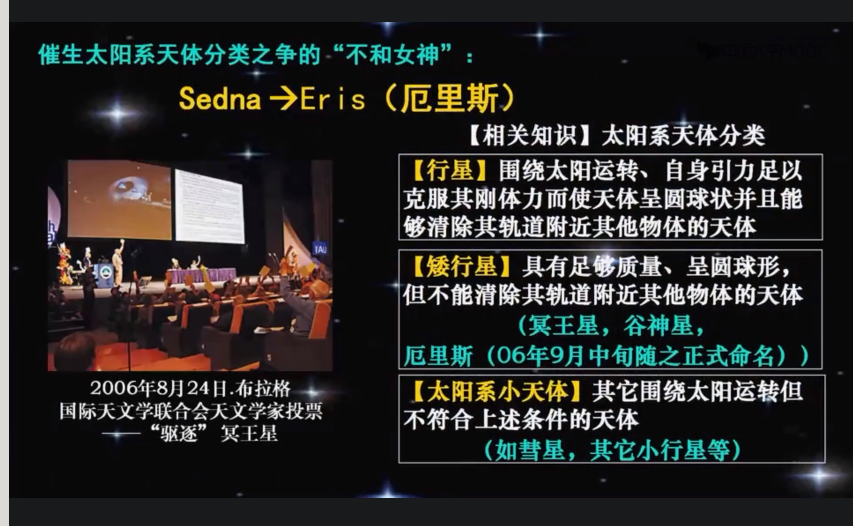

最终,国际天文学联合会投票决定将冥王星驱逐出大行星行列,并引入了新的分类方法,将冥王星列为矮行星。此外,还介绍了其他太阳系的小天体的分类方法。

太阳系外面是柯伊伯带、奥特星云。

柯伊伯带是太阳系中一带位于冥王星轨道之外的区域,其中散布着大量冰质小行星和彗星。这些天体主要由冰和岩石构成,通常位于距离太阳较远的地方,因此温度较低,冰可以存在。

奥特星云是一种星云,即由气体和尘埃组成的巨大云团,是形成恒星和行星的孵化地。奥特星云通常呈现为明亮的色彩,由恒星散发的紫外线和热量使得云中气体发出光辉。它们常被观测到在银河系中的不同位置,是太空中最美丽和奇妙的景象之一。

4.12 过渡地带的一盘散沙-小行星与小行星带

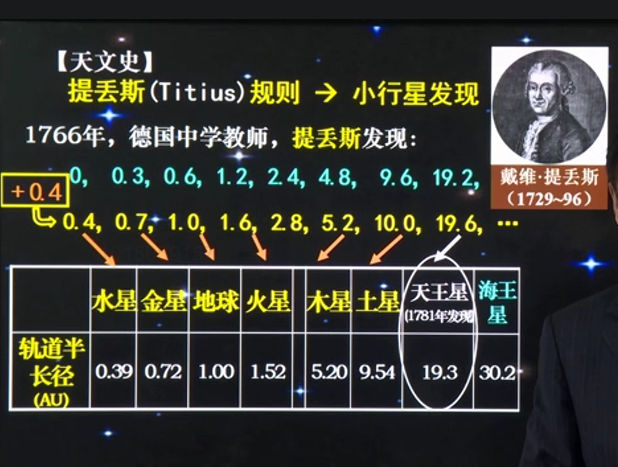

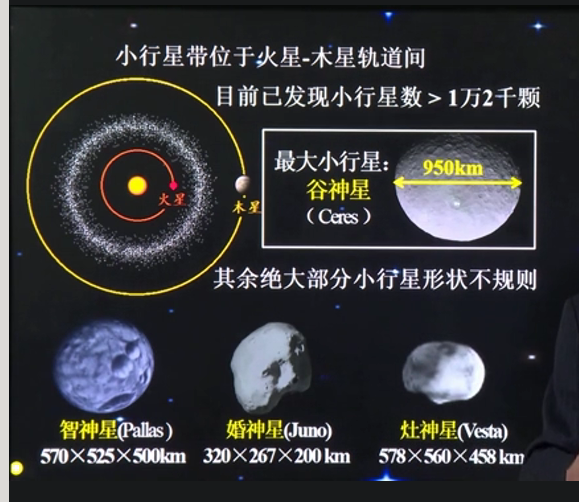

在这节课中,我们学习了过渡地带的一盘散沙-小行星与小行星带的内容。过渡地带位于火星和木星之间,是类地行星和类木行星的分界线,也就是小行星带。我们介绍了提丢斯规则,通过观察行星轨道的分布特点,可以发现行星之间的间距逐渐拉大。根据提丢斯规则,德国的中学教师提丢斯建立了一个数字序列,通过加0.4的方式与行星的轨道半长径对应。

根据这个规律,人们发现了一些小行星,其中最大的是谷神星。小行星带位于火星和木星轨道之间,目前已经发现了一万多颗小行星,其中大部分个头较小,形状不规则。

小行星观测常采用照相观测法,通过拍摄天文望远镜中小行星的移动轨迹来发现和确定它们的轨道。此外,我们还了解到小行星可能对地球造成威胁,被称为潜在危险的小行星。人类正在监视这些小行星,以防止可能的碰撞事件发生。

4.13天涯流浪者-彗星

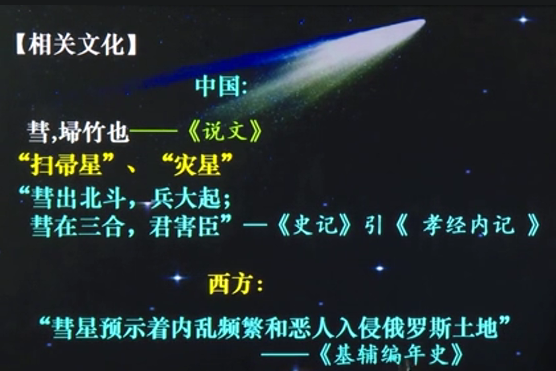

这节课介绍了彗星的起源、命名和观测历史。彗星在夜空中挥散着神秘的光芒,往往拖着一条尾巴,被称为扫把星或灾星。

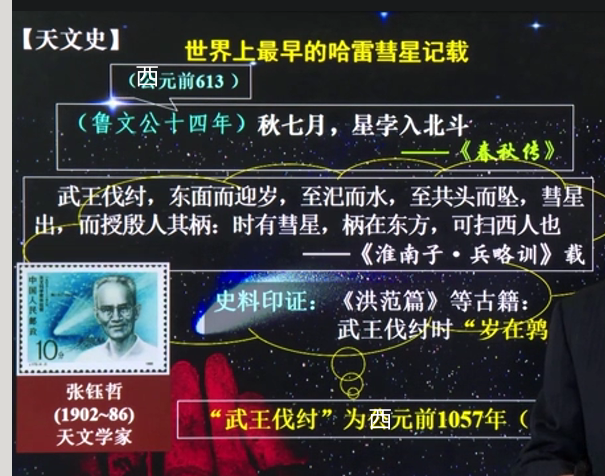

天文学家哈雷通过观测和历史资料分析发现,彗星有周期性,每隔76年回归一次。中国古代对彗星有详细的记载,包括武王伐纣时的彗星现象。

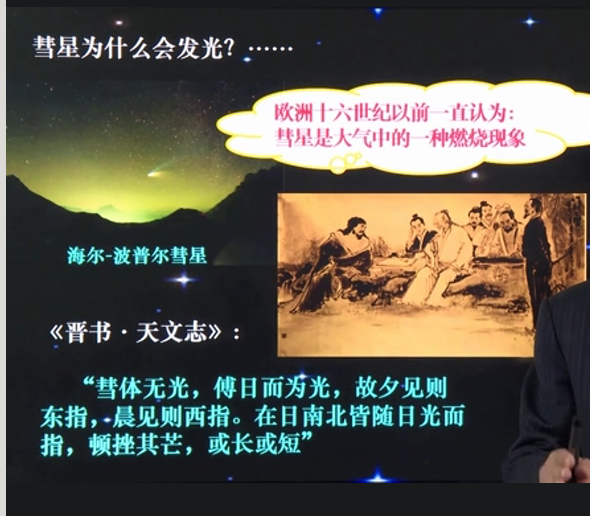

彗星不会发光,而是获得太阳光的反射而发光。彗星的物质很稀薄,尾巴扫过地球大气层不会造成大的影响。

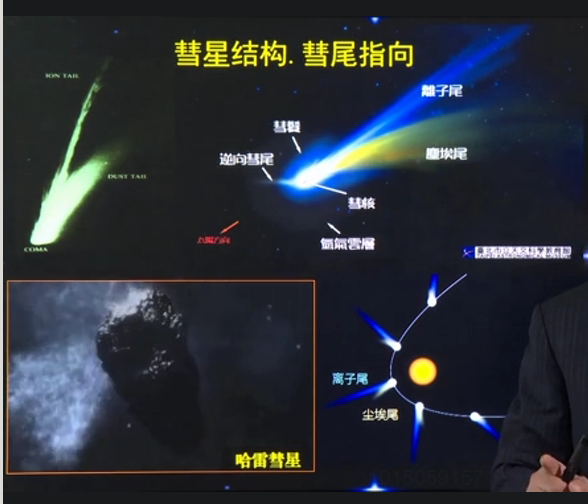

彗星的结构包括彗核、彗发、彗云和彗尾巴,主要由冰雪物质、尘埃和气体组成。

本课介绍了彗星的轨道和形态,彗星的轨道通常是扁的椭圆形,有些彗星是周期性回归的,而有些则是受到大行星引力影响变成抛物线型或双曲线型而无法回归。流星雨与彗星直接相关,当地球穿过彗星轨道时,彗星留下的碎屑进入地球大气层燃烧产生流星雨。苏梅克-利维9号彗星曾撞击木星,形成巨大的烟尘和伤痕。人类通过探测器对彗星进行了直接撞击和软着陆,分析了彗核的成分。

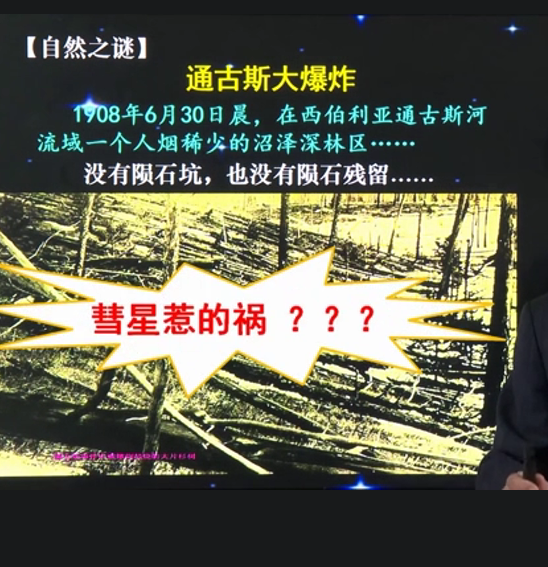

通古斯大爆炸可能是一颗彗星撞击地球所致。彗星被认为可能是地球生命的种子,因为彗星上发现了复杂的有机物。

第四章测试题

错题序号:1、3、11、14、22、23